Konfessionsfreie in Frankreich

Fowid-Länderbericht: Die „Laizität“ in Frankreich (Trennung von Staat und Kirche) ist vielen vom Begriff her bekannt. Sie besteht seit 1905, aber wie sieht es in der Realität der französischen Gesellschaft tatsächlich aus? Wie groß ist der Anteil der Konfessionsfreien, welchen Einfluss hat die katholische Kirche und wie organisieren sich die Säkularen in Frankreich? Fragen und Antworten.

Von Pierre-Yves Modicom und Carsten Frerk.

In memoriam Heinke Foerst-Mortagne*)

1. Die Vorgeschichte der Laizität bis 1905

2. Laizität von 1905 bis 2023

2.1. Laizität 1905-1958

2.2. Laizität in der Fünften Republik

2.3. Fazit

3. Konfessionsfreie und Statistik

4. Säkulare Organisationen

4.1. Freidenkerische und rationalistische Organisationen

4.2. Praktischer Säkularismus

4.3. Politischer Säkularismus

1. Die Vorgeschichte der Laizität bis 1905

Die ersten Freidenkerorganisationen in Frankreich gab es seit 1847 mit der Gründung der Zeitschrift „Liberté de Penser „ (Freiheit zu denken), die bis November 1851 die Prinzipien der Freidenker und die weltanschauliche Neutralität verteidigte. Diese Zeitschrift verbreitete den Ausdruck „Klerikerpartei“ der den Klerus und seine Verbündeten bezeichnete. Sie kritisierte die Dogmen, denunzierte Intoleranz und kämpfte gegen den Klerus, der insbesondere die Kontrolle der Schule durch die Pfarrer durchzusetzen versuchte. 1848 wurde die „Demokratische Gesellschaft der Freidenker“ gegründet. Das ist zur gleichen Zeit als der Freidenker und Freimaurer Victor Schoelcher bewirkte, dass die Sklavenhaltung der Schwarzen in allen französischen Kolonien abgeschafft wurde.

Nach der 1848er Revolution begann – bereits im Herbst desselben Jahres – eine konservative Gegenoffensive, die von einem Bündnis aus Ultraroyalisten, Bürgerlichen und Bonapartisten geführt wurde. Diese Koalition (die sog. „Ordnungspartei“) setzte 1850 ein wichtiges Gesetz durch, das die Schule von der Grundstufe bis zur Universität unter Kontrolle der katholischen Kirche setzte. Seit diesem berüchtigten „Falloux-Gesetz“ (nach dem Namen des Antragstellers) ist das Verhältnis zwischen dem öffentlichen Bildungssystem und den Konfessionen die Schlüsselfrage im Selbstverständnis der säkularen Szene in Frankreich. Insgesamt kann man den historischen Zusammenhang zwischen Republikanismus, Arbeiterbewegung und Laizismus in Frankreich nicht verstehen, wenn man das Bündnis zwischen dem Klerus und den konservativen Kräften nach 1848 aus den Augen verliert.

Auch im Zweiten Kaiserreich (1852-1870) mussten liberale Republikaner und Frühsozialisten Seit an Seit gegen eine ausgesprochen klerikale Monarchie kämpfen: Die Massenorganisationen der Dritten Republik (1870-1940), aus denen viele jetzige Organisationen hervorgehen, sind die Produkte der damaligen Grabenkämpfe. Das gilt für den Freidenkerverband, aber noch mehr für die Ligue de l’Enseignement, die 1866 als Netzwerk von Ortsvereinen gegründet worden war und für die Organisation eines konfessionsfreien Bildungssystems praktisch agierte, indem sie auch kulturelle und sportliche Aktivitäten auf säkularer Grundlage anbot. Bis heute ist die Liga eine Massenorganisation aus über 20.000 örtlichen Mitgliedsverbänden, die Sport, Kultur und politische Bildung aus säkularer Perspektive fördern.

Nach dem Sturz von Napoleon III. schwankte das Land jahrelang zwischen ultrakatholischen Nostalgikern des Ancien Régimes (die zwischen 1871 und 1876 eine Mehrheit im Parlament hatten), liberalen Republikanern und „Radikalsozialisten“, einer bunten Truppe aus Linksliberalen, Freisinnigen und Frühsozialisten, aus denen sich die Sozialisten ab den 1890er Jahren abspalteten. Die Arbeiterbewegung rekonstruierte sich aus den Reihen des linksliberalen Republikanismus, nachdem die Pariser Kommune 1871 niedergeschlagen wurde. Aber schon die Kommune war streng laizistisch gewesen. Am 2. April 1871 hatte die Pariser Kommune per Dekret den Staat und den Kirchen getrennt und die katholische Kirche aus den Schulen gejagt.

Ein erster Einschnitt kam in der Zeit zwischen 1880 und 1881, als eine bürgerlich-liberale Parlamentsmehrheit unter Jules Ferry entscheidende Schritte zur Demokratisierung des Landes unternahm. Es wurden eine Reihe von liberalen Gesetzen angenommen, darunter das Pressegesetz von 1881, bis heute die solideste Garantie der Ausdrucksfreiheit in Frankreich. Unter den Ferry-Reformen war auch die Schaffung einer kostenlosen, obligatorischen und konfessionsfreien Grundschule sowie die Entkonfessionalisierung der Sekundarstufe und der Universität. Schließlich verloren katholische Kongregationen (die im Gegensatz zu den Diözesen keinerlei Verpflichtung zum Staat hatten) das Recht, eigene Schulen zu betreiben. Seitdem herrscht starkes Misstrauen zwischen den katholischen Milieus und der staatlichen Schule („Gottesschule“ vs. „Teufelsschule“). Die Schulfrage war jahrzehntelang der zentrale Gegensatz zunächst zwischen den „Weißen“ (Katholiken und Monarchisten) und den „Blauen“ (Liberalen und Republikanern), dann zwischen den Weißen (im Sinne von Christdemokraten, die in Frankreich kaum „Schwarze“ genannt werden) und den „Roten“.

Nach 1885 kam die emanzipatorische Bewegung ins Stocken. Säkulare Organisationen mussten sich neu organisieren. Im September 1889 findet der Weltkongress der Freidenker in Paris statt und bestätigt:

„Der freie Gedanke war, ist und wird immer die wahre Emanzipierung der Menschheit sein, wenn dies Werk vollendet sein wird, wird unser Ideal verwirklicht sein, das heißt: Internationaler Frieden, innerer Frieden; das Werkzeug dem Arbeiter, das Land dem Bauer, öffentlicher Reichtum allen. Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit sind nicht nur irgendwelche daher geredeten leeren Worte und endlich werden wir die Republik triumphieren sehen.“

Dadurch wird auch die Nähe zwischen der Freidenkerbewegung und dem republikanischen Sozialismus klar. Das zweite wichtige Datum ist 1890, das Gründungsjahr der „Fédération Francaise de la Libre Pensée“, der französische Verband der Freidenker.

Die Dreyfus-Affäre war der entscheidende Moment in der weiteren Geschichte des französischen Laizismus: Die politische Krise, begleitet von einer Welle des Antisemitismus und des Antiparlamentarismus ließ das neue Bündnis von liberalen und klerikalen Bürgerlichen zerbrechen und ab 1901 formierte sich ein Bündnis aus Liberalen, „Radikalen“ und (modernen) Sozialisten, das ein dichtes Netzwerk von wehrhaften demokratischen Organisationen als Garantie für das Bestehen der Republik fördern, aber auch dem militaristischen, antisemitischen und klerikalen Milieu den Boden entziehen wollte. Aus den damaligen Kämpfen entstand die dritte Organisation im „historischen Block“ der demokratischen säkularen Szene: die Menschenrechtsliga (Ligue des Droits de l’Homme), die sich der Förderung der Bürgerrechte widmet.

Der erste Schritt zur demokratischen Abwehr gegen den klerikalen Antisemitismus und Militarismus war das äußerst liberale 1901er Gesetz zur Bildung von Vereinen. Es folgte ab 1902 eine antiklerikale Regierung unter Emile Combes, die die Verwicklung von Staat und Kirchen benutzte, um die katholischen Strukturen dermaßen unter Druck zu setzen, dass die Trennung von 1905 für manche Sektoren der katholischen Kirche fast eine Erleichterung war.

In dieser Zeit war der Freidenkerverband eine Massenorganisation. Es wurden von der (heute immer noch existierenden) Zeitschrift „La Raison“ 37.000 Exemplare gedruckt. Die Zeitschrift wurde schätzungsweise von ungefähr 150.000 Menschen gelesen. Der Dachverband der freidenkerischen Vereine, unter dem Vorsitz des liberalen Protestanten und radikalen Abgeordneten Ferdinand Buisson war an der Kampagne für die Trennung entscheidend beteiligt: Buisson saß sogar dem parlamentarischen Ausschuss vor, der den Gesetzentwurf zunächst verfertigte. Am 9. Dezember 1905 wurde das Gesetz der Trennung von Kirchen und Staat verabschiedet. Allerdings muss auch festgestellt werden, dass viele Überseegebiete bis heute von älteren Sondergesetzen geregelt werden, deren Abschaffung bis heute auf sich warten lässt.

2. Laizität von 1905 bis 2023

2.1. Laizität 1905-1958

Das Gesetz wurde am 9. Dezember 1905 verabschiedet. Keine drei Monate später wurde der parteilose liberale Georges Clemenceau, ein ehemaliger „Radikaler“ mit streng antiklerikalen Ansichten, Innenminister und somit verantwortlich für die Durchführung des Gesetzes. Im Oktober wurde Clemenceau zugleich Regierungschef und bekleidete beide Ämter bis 1909. Das Inkrafttreten des Gesetzes wurde somit von einem seiner schärfsten Kritiker innerhalb des antiklerikalen Lagers überwacht, denn Clemenceau hatte dem Gesetz im Parlament zwar zugestimmt, aber nicht ohne seine Autoren als „päpstliche Sozialisten“ („socialistes papalins“) zu beschimpfen, weil ihm die finanziellen Bedingungen der Trennung zu weit gingen: Die zu diesem Zweck gegründeten „Diözesanverbände“ behielten das gesamte Vermögen der katholischen Kirche, bis auf die Kultusgebäude, die (für alle Kultusgemeinden) von Staat und Kommunen saniert und unterhalten werden mussten. Clemenceau setzte eine Lesart des Textes durch, die in das Erbe von Combes eintrat. Die sogenannten „Inventare“ des Kirchenvermögens benutzte er als Anlass zur Demonstration der Stärke unter erheblichem Polizeieinsatz in vielen Abteien, Schulen und Klöstern. Es kam zu Ausschreitungen, und die Ablehnung des Trennungsgesetzes im katholischen Milieu verstärkte sich.

Am Ende des Ersten Weltkrieges standen die Regierungen vor der Frage nach der Ausweitung des 1905er Gesetzes auf das elsässisch-lothringische Gebiet. Clemenceau war zwar bis 1920 Regierungschef, aber er stützte sich auf eine konservative Mehrheit und zog sich schnell zurück. Die folgenden konservativen Regierungen lehnten die Ausweitung ab, auch weil die meisten örtlichen Abgeordneten in ihren Reihen saßen und mit Unterstützung des Klerus gewählt worden waren. 1924 kam es zum Wechsel: das „Kartell der Linken“ aus Linksliberalen und Sozialisten unternahm eine Ausweitung, aber es kam wieder zu Massendemos zum Schutz der Privilegien der örtlichen Kirchen (katholisch und evangelisch). Die Konservativen unterbreiteten die Lüge des „örtlichen Rechts“, wonach die beiden Ausnahmen zur restfranzösischen Rechtslage, die Nicht-Trennung und die bis heute günstigere Sozialversicherung, von einem und demselben Text gewährleistet seien. Dadurch genossen sie einen breiten Rückhalt in der Bevölkerung. Die linke Regierung stürzte kurz darauf nach einem Börsenkrach, und seither hat keine Parlamentsmehrheit ernsthaft versucht, die Schule und den Staat im Elsass und im lothringischen Moselgebiet zu entkonfessionalisieren.

Parallel dazu entstanden moderne katholische Massenorganisationen zur Bekämpfung der politischen Säkularisierung, etwa der auf der katholischen Soziallehre gründende Gewerkschaftsbund Christlicher Arbeiter (CFTC) und der Dachverband katholisch-nationalistischer Vereine, die Fédération Nationale Catholique. Umgekehrt war die säkulare Szene von großen Differenzen gespalten. Die säkularen Gewerkschaften spalteten sich zwischen revolutionären und nicht-revolutionären Organisationen. Der Freidenkerverband, die Menschenrechtsliga und die Erziehungsliga blieben relativ einheitlich, bis auf Spaltungen der treuesten KP-Anhänger, die zeitweilig ihre eigenen Organisationen gründeten. Bei den Freidenkern war es auch eine Zeit des Umbruchs, mit neuen Figuren, die oft von Anarchismus und Neomalthusianismus geprägt waren und der Organisationen mit neuen Themen versahen wie Abtreibung, Verhütung und Feminismus. Auch der Pazifismus des Verbands fand einen neuen Schwung. Schließlich organisierten sich alle großen laizistischen und säkularen Verbände ab 1934 in antifaschistischen Dachverbänden, zusammen mit neueren, ideologisch benachbarten Vereinen wie die Rationalistische Union oder die Internationale Liga gegen Antisemitismus.

Das Vichy-Régime, das 1940 bis 1944 als NS-Satellitenstaat bestand und in Südfrankreich 1940-1942 innenpolitisch freie Hand hatte, stützte sich auf eine klerikal-faschistische Ideologie, auch wenn etliche Regierungsmitglieder liberal geschult worden waren. Faschisten mit einem sozialistischen Hintergrund dienten eher als Reservearmee der Kollaboration, und die Macht stand fest in den Händen von antisemitischen Katholiken, Monarchisten und anti-jakobinischen Nationalisten. Das 1905er Gesetz wurde zwar nicht abgeschafft, dafür aber wurden die Ferry-Gesetze außer Kraft gesetzt, die Kongregationen durften wieder Schulen öffnen und katholische Schulen wurden staatlich subventioniert. Die meisten Bischöfe unterstützten das Regime fleißig, genauso wie die Mehrheit der katholischen Presse. Die freigeistigen Organisationen (Freidenkerverband, Menschenrechtsliga, Erziehungsliga) wurden verboten.

Der nennenswerte Anteil von Christdemokraten in der Résistance und die Zersplitterung des (an nicht-diskreditiertem Führungspersonal mangelnden) konservativen Spektrums nach 1944 sorgten dafür, dass die christdemokratische Partei MRP kurzzeitig (1945-1947) 25 Prozent der Stimmen erreichte und für eine stabile Koalition ohne kommunistische Führung unumgänglich war. Umgekehrt vereinten die säkularen Arbeiterparteien knapp 50 Prozent der Stimmen auf sich, und die antiklerikalen „Radikalen“ etwas mehr als 10 Prozent. Es blieb also zum Status Quo zwischen Klerikalen und Antiklerikalen. Die 1946er Verfassung verankerte zwar die Laizität im Staat, aber sie verzichtete auf ihre Ausweitung auf Elsass-Lothringen und überließ den Kongregationen das Recht auf Bildung, allerdings ohne Subventionen.

Das politische System der Vierten Republik (1946-1958) wurde von einer zersplitterten Parteienlandschaft gekennzeichnet, in der die beiden größten Parteien (die Kommunisten und die Gaullisten) von den anderen Kräften abgesondert blieben, sodass die Trennlinie zwischen klerikalen und antiklerikalen Parteien bei der Koalitionsbildung oft übersehen wurde. Die kulturpolitischen Gegensätze blieben jedoch bestehen, was etwa an der Rekonstruktion von parallelen Sport- und Kulturvereinen, lokalen Tageszeitungen und Gewerkschaften zu beobachten war. Der Kalte Krieg führte zu Spaltungen in manchen Organisationen, allen voran in den Gewerkschaften: Der große laizistische Gewerkschaftsbund CGT, der nach zahlreichen Spaltungen in der Zwischenkriegszeit sich 1943 im Untergrund wiedervereinigt hatte, explodierte 1947. Die Mehrheit (und der Name) blieben bei KP-nahen Mitgliedern. Die anderen, sozialdemokratischen, laizistisch-bürgerlichen, trotzkistischen und anarchistischen Gruppen versammelten sich einem pluralistischen Bund, „Force Ouvrière“. Die Lehrergewerkschaften spalteten sich von der CGT und unterzeichneten eine Vereinbarung mit den beiden Bünden: Sie blieben autonom in einem eigenen Dachverband (Fédération de l’Education Nationale, FEN), der Doppelmitgliedschaften erlaubte und sich für die Laizität stark machen sollte. Diese Ausnahme bürgt für die besondere Stellung der konfessionsfreien staatlichen Schule im politischen Bewusstsein der säkularen Arbeiterbewegung.

2.2. Laizität in der Fünften Republik

- Seit 1959: Staatliche subventionierte katholische Kirchen

- Unheilige Verträge

Die Ausrufung der Fünften Republik im Oktober 1958 ist ein historischer Einschnitt. Um seine Macht zu zementieren, machte Präsident de Gaulle riesige Zugeständnisse an die katholische Wählerschaft, zumal die christdemokratische Partei MRP ein besonders turbulenter Juniorpartner in seiner Koalition war. 1959 schlug der neue Regierungschef Debré einen (letztendlich erfolgreichen) Gesetzentwurf vor, wonach die privaten Schulen der ersten und sekundaren Stufe einen Vertrag mit dem Bildungsministerium unterzeichnen konnten: Wenn diese Schulen das vom Ministerium festgelegte Curriculum respektieren, bekommen sie Zugang zu staatlichen Subventionen in Milliardenhöhe. Die Löhne der Lehrer werden vom Staat bezahlt, und alle Subventionen, die die Kommunen für die staatliche Schule beschließen (etwa um das Mittagessen der Kinder zu zahlen), müssen auch für die privaten Schulen gelten. Dabei sind allein die staatlichen Schulen verpflichtet, alle Kinder aus dem Ballungsgebiet – und nur diese – aufzunehmen. Dieses rechtliche Ungleichgewicht sorgt in sozial angespannten Gebieten für die hohe Attraktivität der privaten Schule bei der Mittelschicht. Mehreren unabhängigen Berichten zufolge hat sich das staatlich subventionierte Netzwerk katholischer Diözesanschulen zu einem zentralen Hebel der sozialen und religiösen Segregation in Frankreich entwickelt.

Die private Schule ist eigentlich eine katholische: Es wird geschätzt, das heute (2024) knapp 97 Prozent der privaten Schulen einen solchen Vertrag unterzeichnet haben. Von diesen vertraglich subventionierten Schulen werden wiederum mehr als 95 Prozent von den katholischen Diözesen getragen, die ihre Schulen in Diözesanverbänden unter dem Vorsitz des Bischofs organisiert haben. Es gibt heute 9.000 katholische Schulen „unter Vertrag“ („sous contrat“), im Vergleich zu 130 jüdischen (oft chassidischen) Schulen und 2 (!) muslimischen (darunter eine, deren Vertrag Ende 2023 vom Bildungsministerium nicht verlängert wurde). Eine Schule kann den „Vertrag“ erst nach fünf Jahren beantragen: mehrere muslimische Kindergärten und Grundschulen dürften diesen Schritt in den kommenden Jahren versuchen. Die allermeisten Protestanten besuchen seit jeher die staatliche Schule. Das gilt auch für liberale Juden und – wohl teilweise mangels eigener Institutionen – für die Muslime. In den Kernländern des französischen Katholizismus besucht die Hälfte der Kinder immer noch die staatlich subventionierte Diözesanschule.

Die Schulen, die keinen Vertrag unterzeichnen wollen und keine Subventionen erhalten, werden zumeist entweder der Reformpädagogik zugerechnet (das gilt etwa für die in Frankreich neuerdings beliebten Montessori-Schulen), oder sind mit dem Hardline-Katholizismus verbunden, vor allem mit Gruppen, die in den 70er oder 80er Jahren mit dem Vatikan gebrochen haben. Daneben sind einige Lubawitsch- oder Moslem-Schulen, die auf die Fünf-Jahre-Frist warten.

- Der Kampf der Laizisten gegen die Verträge

Der Gesetzentwurf von Debré löste im säkularen Spektrum einen Sturm der Entrüstung auf. In den letzten Wochen von 1959 unterzeichneten 10 Millionen Menschen (immerhin ein Viertel der Wahlberechtigten von damals) eine Petition gegen das Gesetz. Es kam zu Massenkundgebungen, bis zum „Eid von Vincennes“ im Juni 1960: 400.000 Vertreter der Unterzeichnenden versammelten sich und legten den Eid ab, unermüdlich für die Abschaffung des Gesetzes zu kämpfen. Darunter war das gesamte Führungspersonal der säkularen politischen und gewerkschaftlichen Opposition.

Als der Regierungswechsel 1981 (!) kam, saßen mehrere „Juroren von Vincennes“ am Regierungstisch, und die Lösung des „Schulkrieges“ stand auf dem Regierungsprogramm. So einfach war es aber nicht. Ein Teil der Erklärung liegt an der Umwandlung der christlichen Gewerkschaften in der Fünften Republik: Mitte der 1960er Jahre hatte sich die CFTC gespalten, und eine Mehrheit verfolgte nun unter einem neuen Namen (CFDT) einen neuen christlich-sozialen Weg ohne offiziellen Verweis auf die Kirche. Viele CFDT-Mitglieder hatten sich Ende der 70er Jahre der Parti Socialiste angeschlossen und den alten Antiklerikalismus der Partei untergraben.

Die Bilanz der linken Koalition war ernüchternd, denn die Regierung schlug erst Ende 1983 ein Kompromissgesetz vor, in dem die privaten Schulen „unter Vertrag“ jetzt unter der Autorität eines lokalen Ausschusses stehen sollten, in dem der Träger, der Staat und die Kommunen gleichmäßig vertreten waren. Dieser Ausschuss sollte die Aktivität der Schule kontrollieren. Die Verträge blieben jedoch bestehen. Die Laizisten waren entrüstet, und die Parlamentsmehrheit verschärfte das Gesetz, etwa mit dem Verbot von neuen privaten Kindergärten in den Ballungsgebieten, wo staatliche Schulen schon bestanden. Das Ziel war, die soziale und religiöse Segregation einzudämmen. Für das katholische Milieu war es aber schon zu viel: um die neuerdings „freie Schule“ umbenannte Diözesanschule zu verteidigen, demonstrierten hunderttausende Katholiken hinter ihren Bischöfen und den bürgerlichen Oppositionsführern. Das Gesetz wurde zurückgezogen und die Regierung reichte ihren Rücktritt ein, der angenommen wurde. Der linke Flügel der Regierungskoalition verließ auch das Schiff.

Nach einem bürgerlichen Intermezzo (1986-1988) gab es zwischen 1988 und 1993 eine Koalition zwischen den Sozialisten und einer kleinen Zentrumsfraktion, die weitgehend aus Christdemokraten bestand: Diese Koalition zementierte den Status Quo, indem die Mitarbeiter der angeblich „freien“, klerikalen Schulen verbeamtet wurden, ohne jedoch manchen Zwängen ihrer Kollegen aus den staatlichen Schulen folgen zu müssen. Nach einem neuen Machtwechsel 1993 versuchte der neue, katholisch-konservative Bildungsminister Bayrou, die wenigen administrativen Hürden zur Schaffung von Schulen „unter Vertrag“ abzuschaffen. Die Reaktion war eine Riesendemonstration aller säkularen Kräfte. Das Gesetz wurde zurückgenommen. Seitdem haben sich die Fronten verhärtet, und es wurde keine Reform des Debré-Gesetzes vorgeschlagen.

In der Zwischenzeit hatte jedoch das Ende des Kalten Krieges die säkulare Gewerkschaftslandschaft noch einmal umgestaltet: Der linke, antiklerikale Flügel von Force Ouvrière hatte eigene Erziehungsgewerkschaften mit relativ großem Erfolg gegründet und die alte pluralistische FEN war 1993 zusammengebrochen: Der sozialliberale Flügel gründete mit anderen kleinen Gewerkschaften den interprofessionellen Dachverband UNSA, während der linke Flügel einen neuen pluralistischen Verband von Bildungsgewerkschaften unter dem Namen FSU ins Leben rief. Der sozialliberale Versuch der UNSA blieb unter den Erwartungen, stand sie doch in direkter Konkurrenz zur „säkularisierten“ CFDT, die über deutlich mehr Mittel verfügte und die nicht-laizistischen Stimmen besser abfischen konnte. Durch ihr Eintreten für die Laizität bleiben jedoch die zersplitterten Erziehungsgewerkschaften FSU, UNSA und FO unumgängliche Akteure in der säkularen Szene – bis heute.

- Seit 1989: Im Schatten der Kopftuchaffären

Zwischen 1988 und 1993 wurde Frankreich durch eine Koalition aus der (eigentlich sozialdemokratischen) „Sozialistischen Partei“ und einer kleinen christdemokratischen Parlamentsfraktion regiert. Im Juli 1989 verabschiedete diese Koalition ein weitreichendes Gesetz über das Bildungssystem. Das seit der Dritten Republik bestehende öffentliche Bildungssystem wurde in seiner Funktionsweise drastisch reformiert. Elternräte und (für die obere Sekundarstufe) neu gegründete Gymnasiastenräte erhielten ein erhebliches Mitspracherecht in der Gestaltung des Alltagslebens an der Schule. In diesem Kontext verwarf auch das Gesetz die 1936er Verordnung, die parteipolitische, gewerkschaftliche und weltanschauliche Diskurse in dem Bereich der staatlichen Schule untersagte.

Keine drei Monate später entstand die erste „Kopftuchaffäre“: muslimische Schülerinnen in einem Pariser Vorort wollten auch innerhalb der Schule ihr Kopftuch tragen, und wegen der Abschaffung der 1936er Verordnung, die das bisher unmöglich machte, gab es diesbezüglich ein legales Vakuum. Es folgte ein Dekret, wodurch das Kopftuchtragen verboten wurde, allerdings ohne klare Nennung, sodass weitere Affären entstanden, die die Gerichte beschäftigten, und die Lehrergewerkschaften, die säkulare Szene und die Öffentlichkeit spalteten. 2004 wurde ein Gesetz verabschiedet, das mit dem vorigen Dekret im Wesentlichen inhaltsgleich war, aber das Verbot rechtlich solider machte. Seitdem machen ähnliche Affären regelmäßig die Schlagzeilen, allerdings meist außerhalb des schulischen Bereichs und in Kontexten, in denen das Kopftuchverbot als Privatsache gilt.

- Ein Zankapfel unter Laizisten

Die Einstellung zu „Kopftuchaffären“ an öffentlichen Schulen ist bis heute ein Zankapfel unter französischen Laizisten und Säkularen. Drei große Lager sind zu unterscheiden – mit jeweils einer der drei großen laizistischen Bildungsgewerkschaften unter den wichtigsten Akteuren:

A) die historisierende laizistische Position: Gegen alle weltanschaulichen Anzeichen.

Der Freidenkerverband FNLP und die Lehrergewerkschaften im Gewerkschaftsbund FO treten für die Rückkehr zur 1936er Verordnung ein, d. h. zum allgemeinen Verbot weltanschaulicher und politischer Überzeugungen an öffentlichen Schulen vor dem 16. Lebensjahr. Dementsprechend werden alle Sonderregelungen zum Islam als scheinheilig und wahltaktisch motiviert kritisiert. Parteipolitisch befinden sich der linke Flügel der sozialdemokratischen Parti Socialiste und der „republikanische“ Flügel der linksgrünen France Insoumise auf einer ähnlichen Linie.

B) die neulinke Position: Gegen ad-hoc-Regelungen zum Islam.

Die Menschenrechtsliga (LDH) und die Lehrergewerkschaften im Erziehungsgewerkschaftsverband FSU lehnen alle ad-hoc-Regelungen über die Bekleidung der Schüler ab. Das 2004er Gesetz zum Verbot „ostensiver religiöser Zeichen“ wird als scheinheilig kritisiert, aber seine Abschaffung ist faktisch keine Priorität. Die Rückkehr zur 1936er Verordnung wird allerdings nachdrücklich nicht gefordert und manchmal sogar kritisiert. Diese Position wird auch von den meisten Organisationen im linksradikalen Spektrum sowie bei den Grünen vertreten. Auch in der linksgrünen France Insoumise verfügt sie über viele Anhänger.

C) die neolaizistische Position: Für ad-hoc-Regelungen zu Islam und Kopftuch.

Das auf Initiative des freimaurerischen Großorients gegründet Komitee für Laizität und Republik (CLR), der kleine säkulare Familienverband UFAL und die liberale Gewerkschaft UNSA machen sich für den Erhalt der jetzigen Gesetzeslage (inklusive Kopftuchverbot) stark und unterstützen das Prinzip von weiteren ad-hoc-Regelungen über die Bekleidung der Schüler im Namen der Laizität. Parteipolitisch wird dieser Standpunkt von den bürgerlichen Parteien, dem rechten Flügel der Sozialdemokratie sowie von der Kommunistischen Partei PCF vertreten.

Diese drei Tendenzen sind in beinahe allen Kontroversen zum Thema Islam und Laizität wiederzufinden. Zwischen dem ersten und dem zweiten Lager besteht aus historischen und taktischen Gründen eine Form von Nicht-Angriffs-Pakt im Namen des Schutzes der öffentlichen Freiheiten, wobei deutliche Meinungsunterschiede zu erkennen sind. Zum Beispiel weigern sich die Vertreter des ersten Standpunkts nachdrücklich, den Begriff „Islamophobie“ zu benutzen, während er im zweiten Lager gängig ist. Im dritten Lager wird mitunter ein „Recht auf Islamophobie“ beansprucht, und der in den ersten zwei Gruppen herrschende Vorrang des Kampfes gegen staatliche Finanzierung der konfessionellen Schulen wird regelmäßig als Verblendung kritisiert.

Innerhalb der Erziehungsliga und des größeren säkularen Familienverbands CNAFAL sind jedoch bis heute alle drei Ansichten vertreten.

2.3. Fazit

Frankreich gilt oft als das europäische Land, das die strikte Trennung von Staat und Kirchen am ehesten vollzogen hat. Der Blick auf die Geschichte enthüllt aber eine viel komplexere Situation. Das Prinzip der Trennung ist zwar im Gesetz fest verankert, aber es gibt viele beträchtliche Ausnahmen. Historisch sind sie meistens auf den Widerstand der katholischen Kirche zurückzuführen, die sehr schnell darauf verzichtet hat, eine Abschaffung des Trennungsgesetzes zu verlangen: Sie pocht vielmehr auf Sonderregelungen und Gesetzesnovellen, die das Prinzip der Trennung vor allem finanziell aushöhlen. In den letzten Jahren sind neue Themen und neue Herausforderungen entstanden, die die Landschaft der säkularen Organisationen neu gemischt haben, aber rechtmäßig hat sich seit den 80er Jahren nur Wenig verändert.

3. Konfessionsfreie und Statistik

Ein Ausdruck der Trennung von Staat und Kirche in Frankreich ist es, dass staatlicherseits – bei Volkszählungen, im Melderegister- nicht nach der Religionszugehörigkeit gefragt wird. Deshalb ist es notwendig und hilfreich, sich auf Umfragen zu beziehen, in denen Frankreich auch vorkommt und in denen zudem vergleichsweise deutlich wird, ‚wo‘ sich die Bevölkerung Frankreichs weltanschaulich befindet.

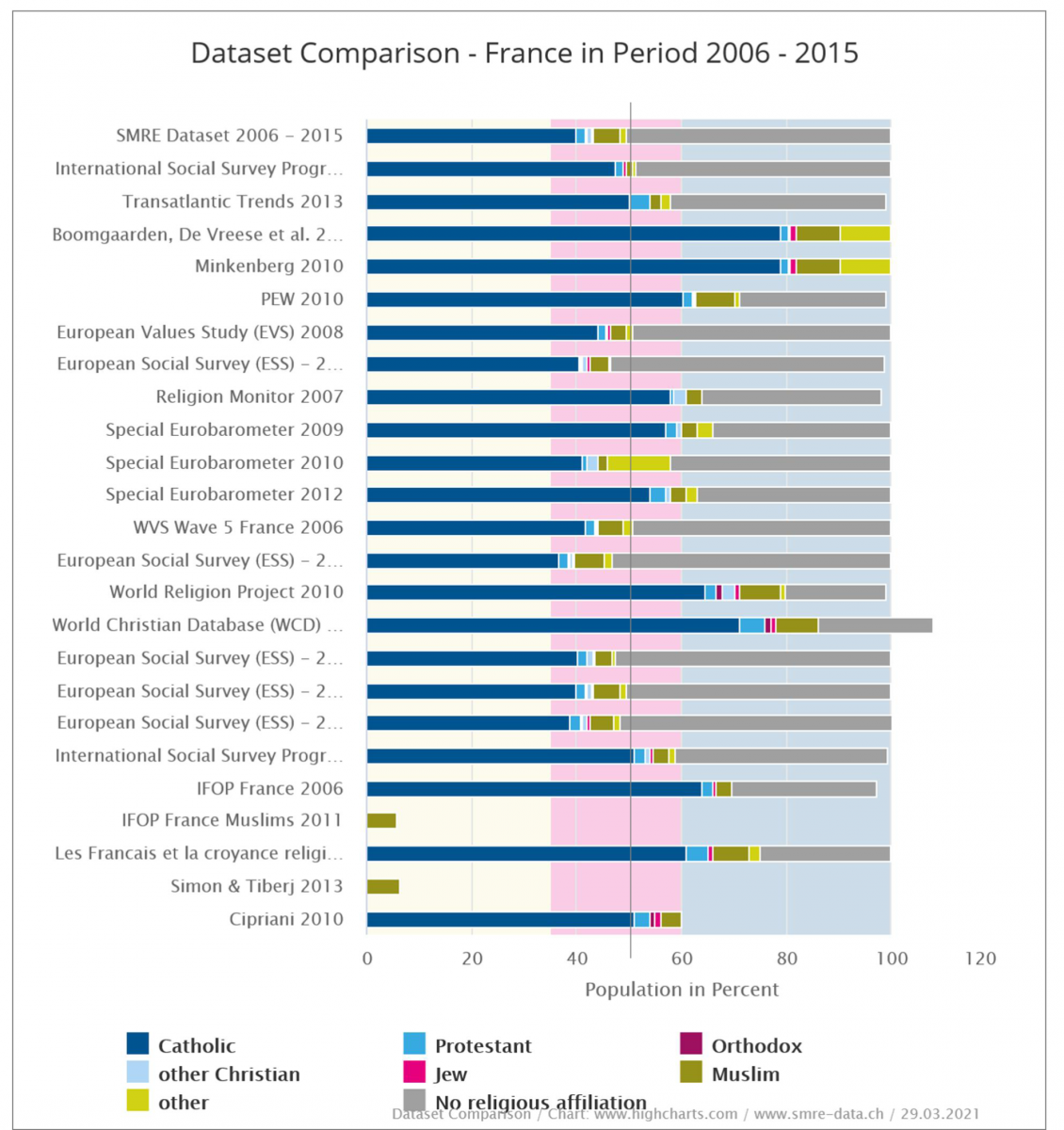

Die erste Grafik des SMRE Datensatzes zeigt für den Zeitraum 2006 bis 2015 (in der Zusammenfassung in der ersten Zeile) die generelle Einschätzung, dass die Konfessionsfreien in Frankreich einen Anteil von rund 50 Prozent haben, die römischen Katholiken von 40 Prozent.

Die anderen genannten Umfragen zeigen – je nach Fragestellung – die Unterschiede aufgrund von der Auswahl der Befragten und der Fragestellung.

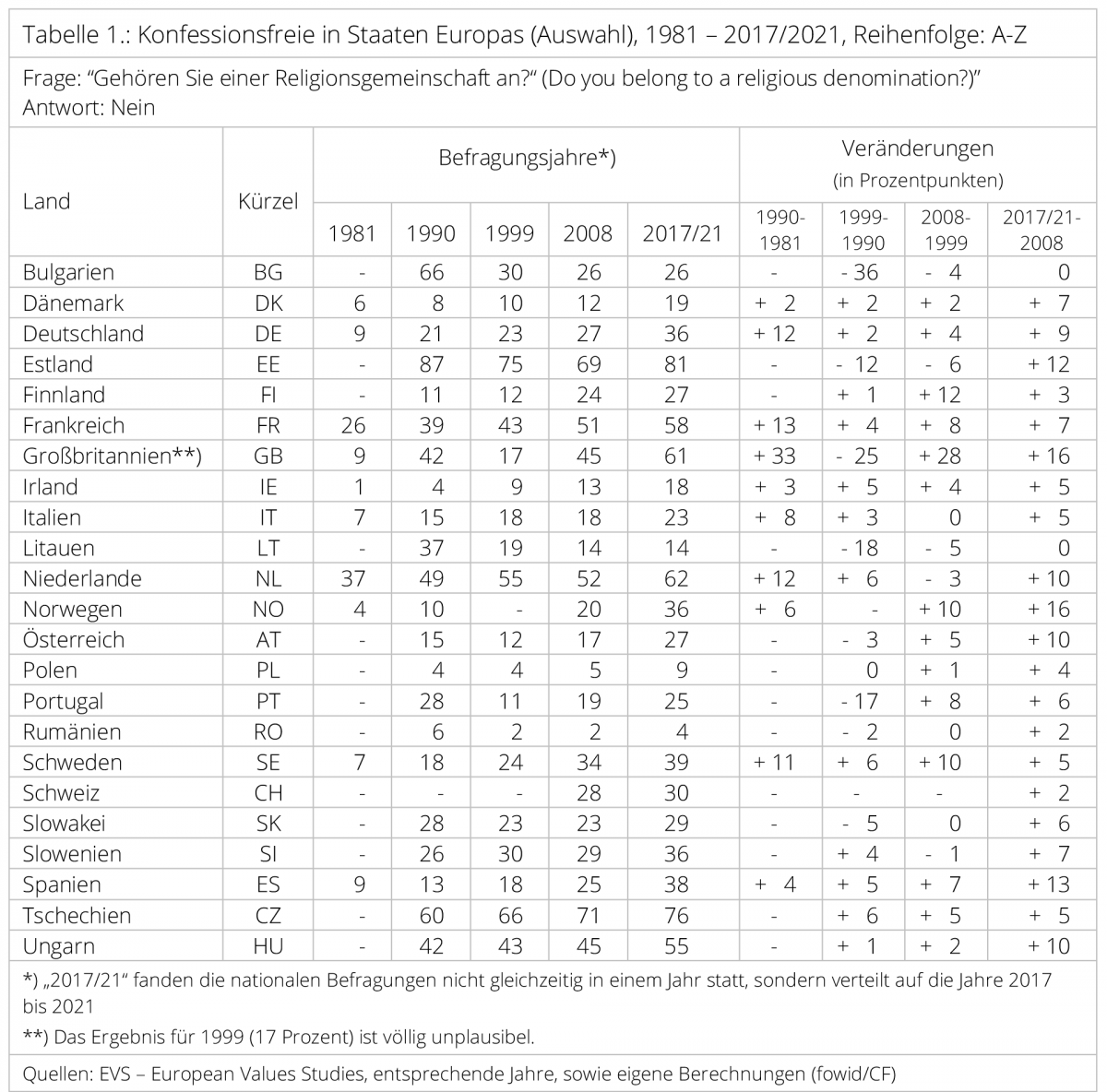

In den European Values Studies wird regelmäßig gefragt: „Gehören Sie einer Religionsgemeinschaft an?“ und die Antworten in Frankreich zeigen von 1981 bis 2021 eine klare Tendenz des Anstiegs des Anteils der Französinnen und Franzosen, die „Nein“ sagen. Ihr Anteil steigt von 26 Prozent (1981) auf 58 Prozent (2021).

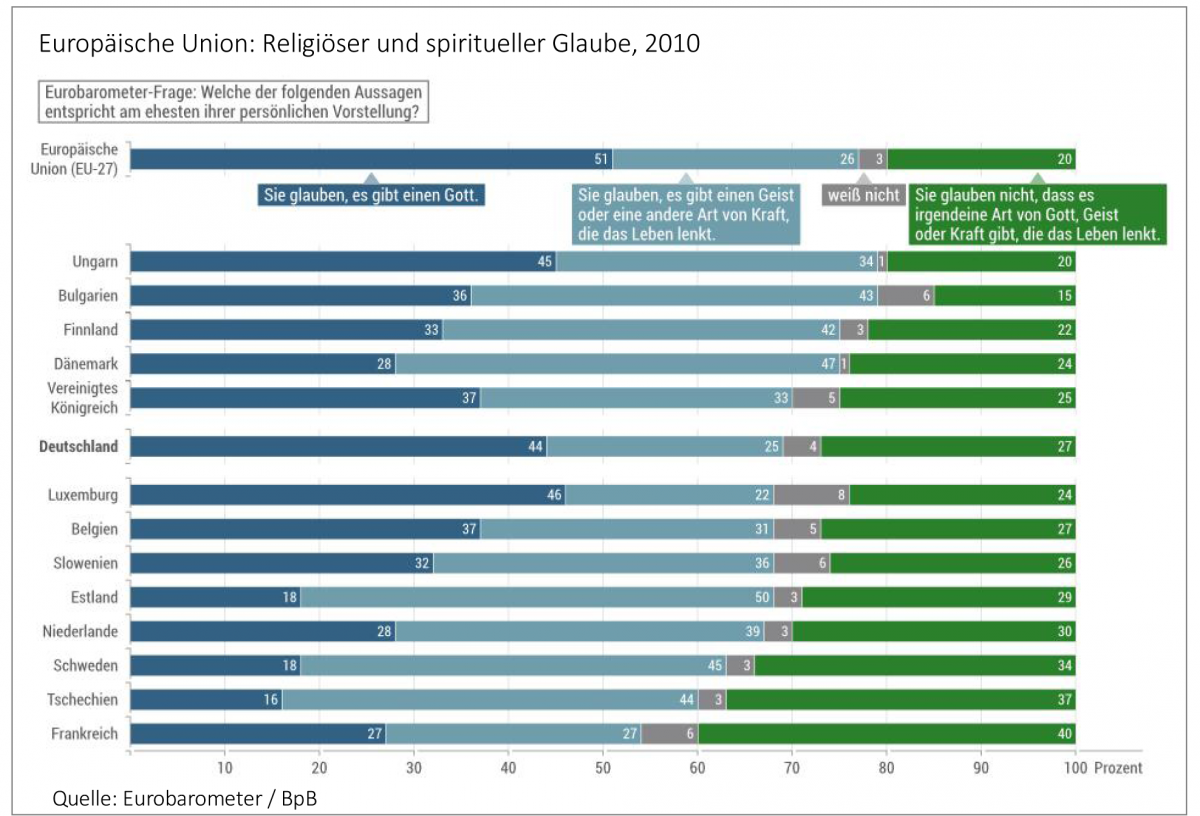

Die Ergebnisse der Eurobarometer-Umfrage (2010) zum Thema „Religiöser und spiritueller Glaube“ zeigen, dass der Anteil der ‚Gottlosen‘ in den ausgewählten Ländern in Frankreich – mit 40 Prozent – am ausgeprägtesten ist.

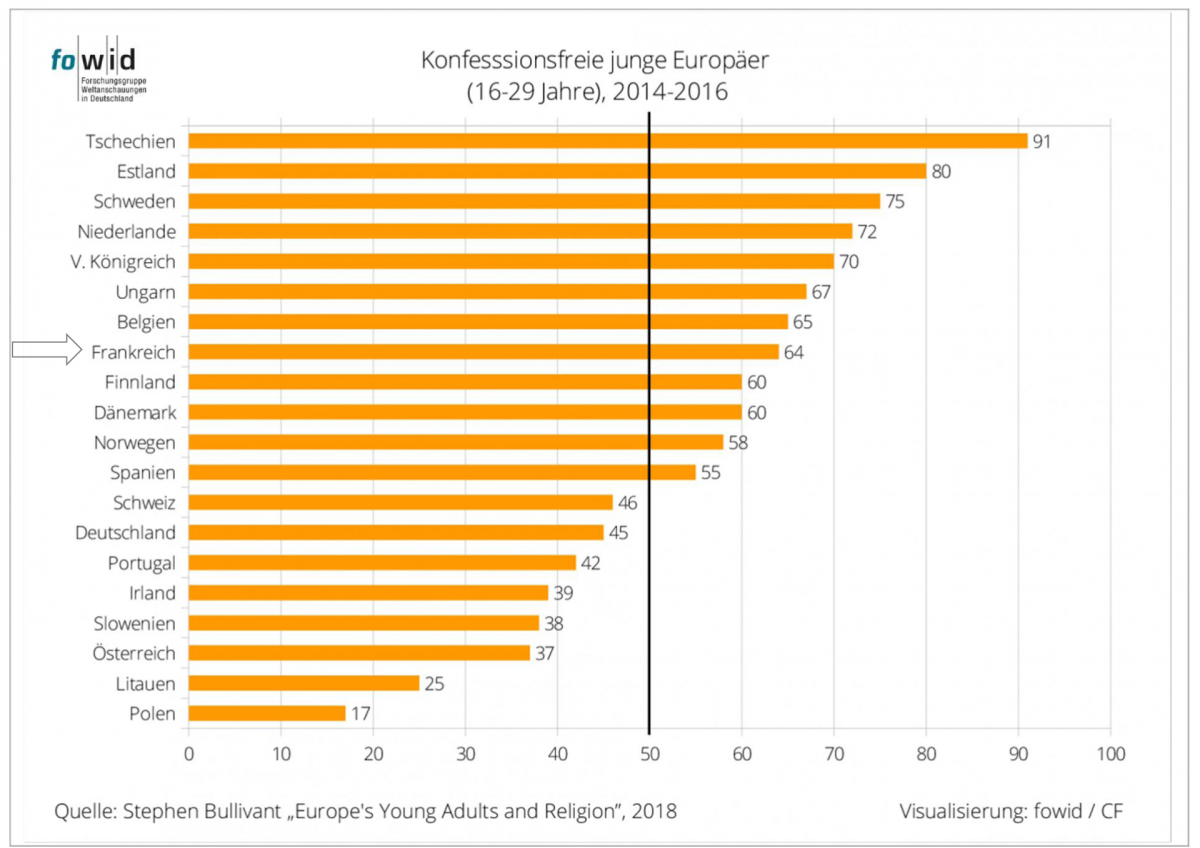

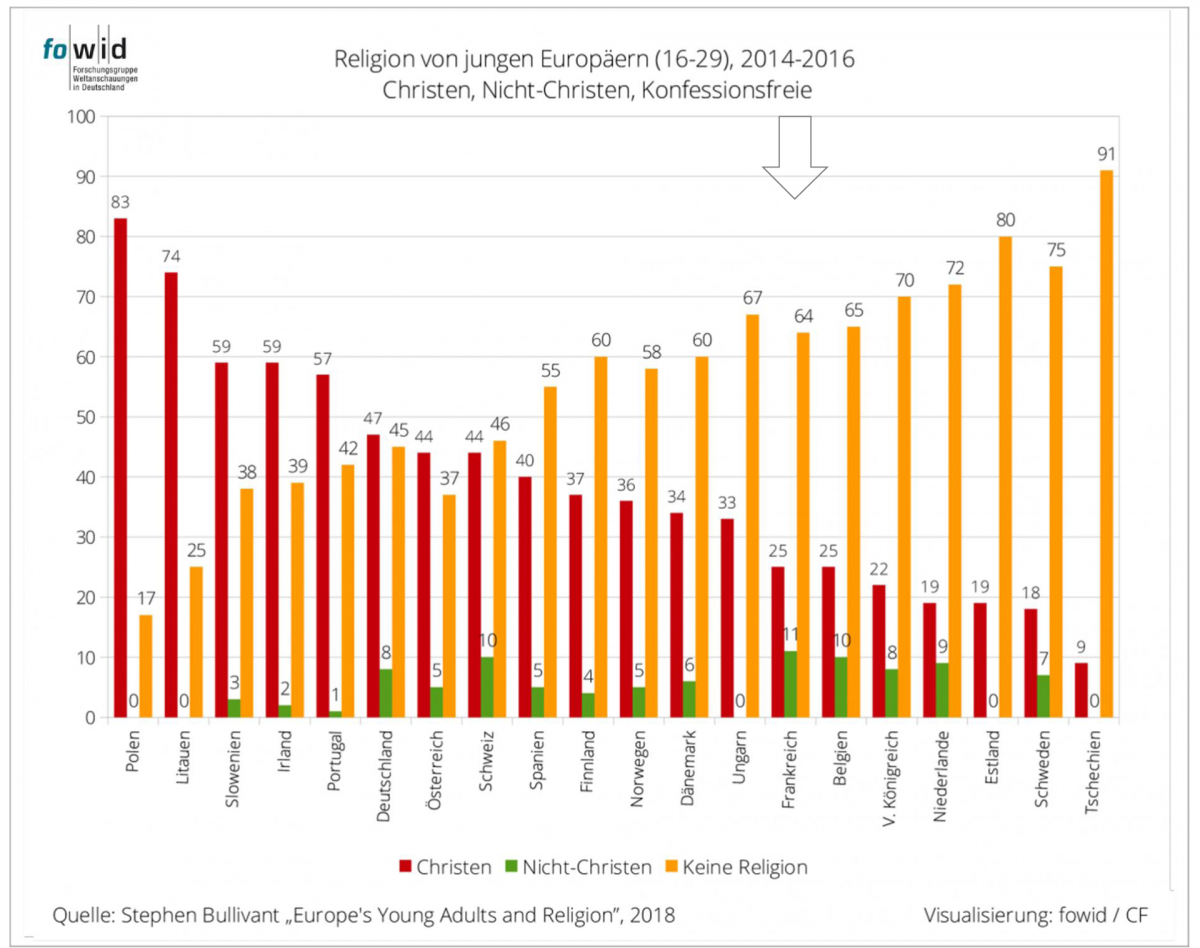

Ein besonderes Augenmerk der Umfrageforschung liegt bei den jüngeren Erwachsenen, nach dem Motto: „Die Jugend bestimmt in der Zukunft“. Dort sind die Verteilungen noch eindeutiger. Unter den 16-29-Jährigen betrachten sich 64 Prozent der Franzosen in dieser Altersgruppe als Konfessionsfrei.

In den unterschiedlichen religiösen ‚Umgebungen‘ befinden sich die Jugendlichen und jüngeren Erwachsenen in Frankeich damit im mittleren Anteilsbereich der Konfessionsfreien.

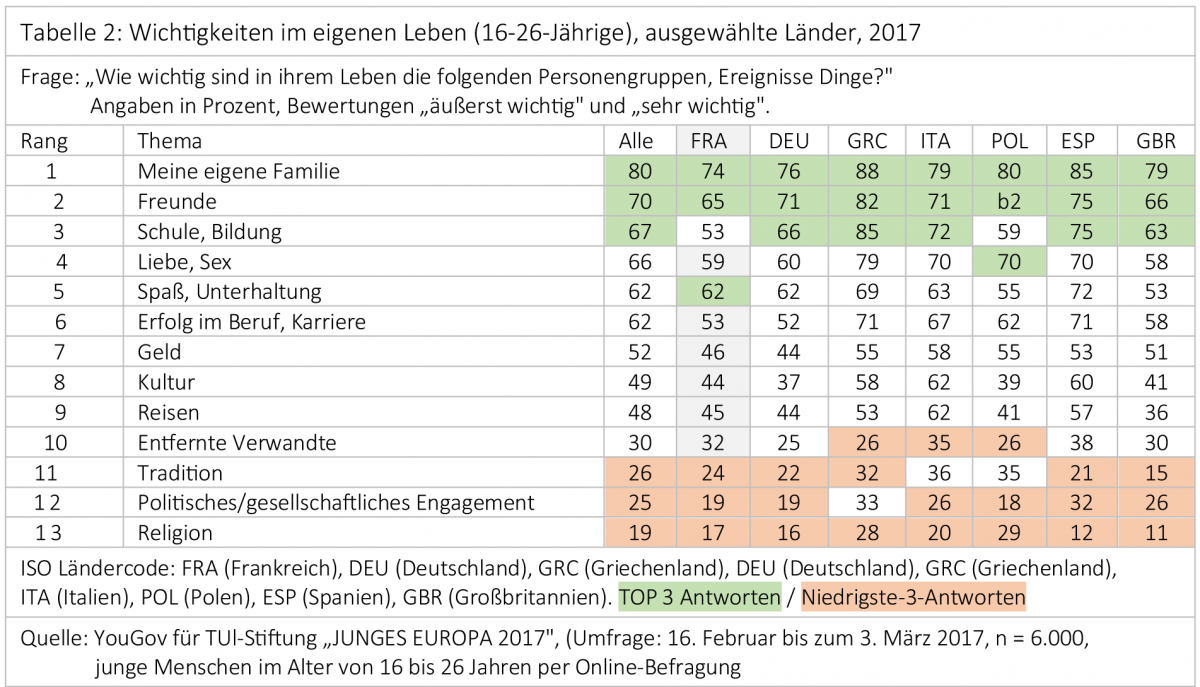

Und, im Jahr 2017, betrachten unterdurchschnittlich wenige Franzosen (17 Prozent) dieser Altersgruppe „Religion“ als wichtig in ihrem Leben.

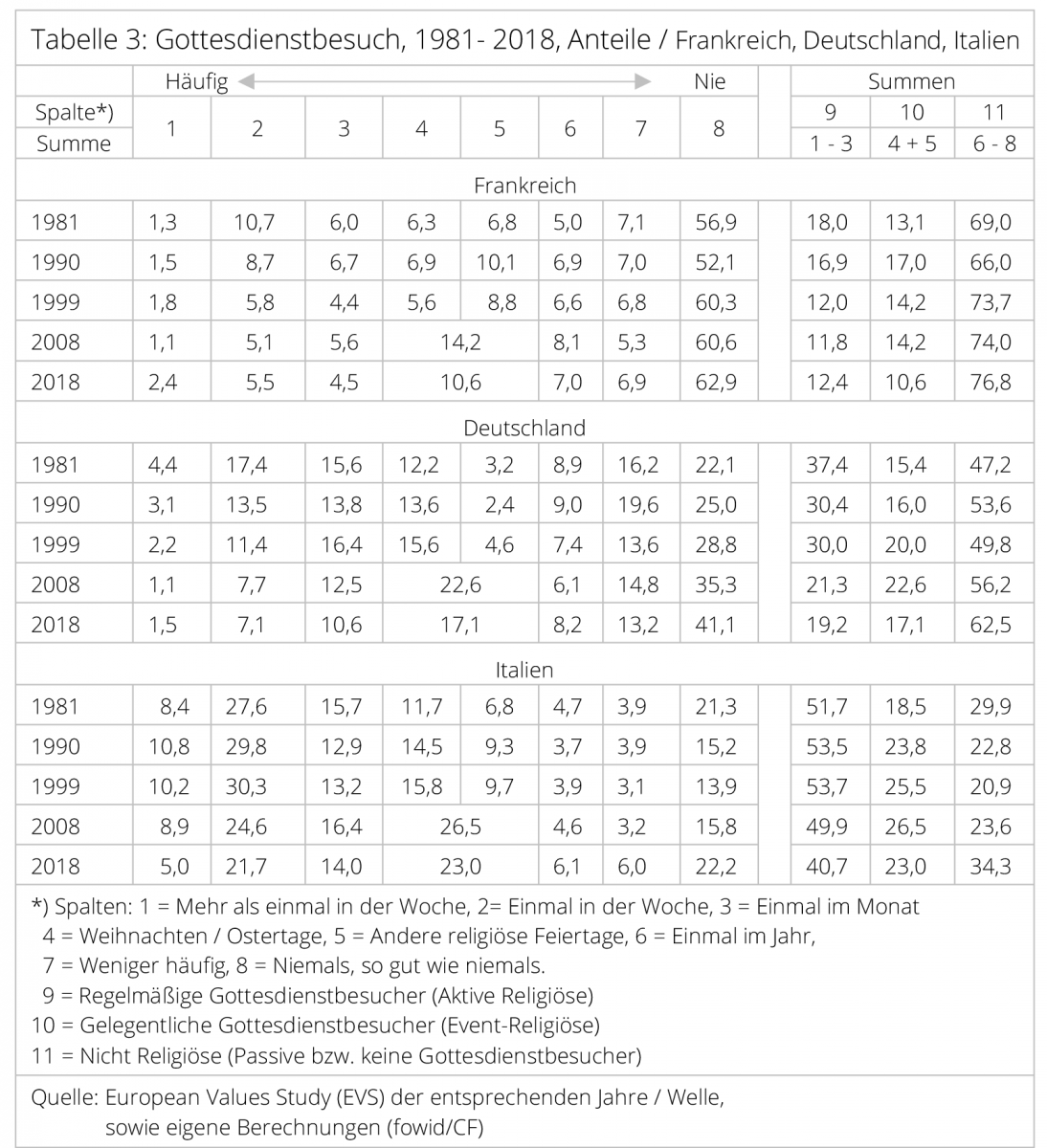

Den Gottesdienst besuchen entsprechend wenige Franzosen. Mit steigender Tendenz sind es 2018 rund 77 Prozent der Franzosen, die angeben „nie“ einen Gottesdienst zu besuchen. Ein Anteil, der deutlich über dem Anteil der Kirchgänger in Deutschland liegt (63 Prozent), von Italien ganz zu schweigen (34 Prozent).

4. Säkulare Organisationen

Neben den historischen Drei (Liga für Erziehung, Menschenrechtsliga und Freidenkerverband) bestehen zahlreiche Organisationen, die entweder säkular im deutschen Sinne sind, oder laizistisch orientiert sind. Der Unterschied zwischen säkular und laizistisch spielt eine maßgebende Rolle, auch wenn alle betroffenen Organisationen sich als „laïques“ bezeichnen.

Streng laizistische Organisationen sind nicht unbedingt säkular, weil liberale Protestanten und liberalen Juden ihre Geschichte geprägt haben und dort oft bis heute agieren. Umgekehrt sind manche säkulare (oft atheistische) Organisationen mit der liberalen Lesart des 1905er Gesetzes, die vom damaligen Gesetzgeber selbst betont wurde, gründlich unzufrieden. Bereits 1905 hatte sich ein Teil der „laizistischen“ Szene gegen die absolute Trennung ausgesprochen, weil sie eine Form von staatlicher Kontrolle über Religionen bewahren wollte. Dieses Spannungsfeld zwischen Trennung und Kulturkampf prägt bis heute die Debatten in der Szene.

4.1.Freidenkerische und rationalistische Organisationen

Fédération Nationale de la Libre Pensée (FNLP)

Der Freidenkerverband geht auf die 1889 gegründeten Sektion der Internationale der Freidenker zurück und hat eine entscheidende Rolle in der Entstehung des 1905er Trennungsgesetzes gespielt. Seit der Dritten Republik arbeiten dort Linksliberale und Mitglieder der demokratischen Arbeiterbewegung zusammen. Unter den ca. 3.000 Mitgliedern des FNLP sind heute vor allem GewerkschafterInnen, LinkssozialistInnen und AnarchistInnen vertreten.

Der FNLP engagiert sich auch für eine aktive Sterbehilfe, für das Recht auf Abtreibung sowie gegen den Militarismus. International ist er Gründungsmitglied des Internationalen Verbands für Freidenkertum IAFT (International Association for Freethought) und ist oft Gast bei Veranstaltungen der Humanistischen Internationale. Seine regelmäßigen Zeitschriften sind La Raison („Die Vernunft“, monatlich) und L’Idée Libre („Der Freie Gedanke“, dreimonatliches Kulturmagazin, 1911 gegründet). Daneben gibt es auch einen eigenen Verlag sowie thematische Hefte und e-Zeitschriften (zur Sozialpolitik, über die Geschichte der Arbeiterbewegung sowie für FreidenkerInnen innerhalb der Freimaurerei).

Die Rationalistische Union wurde in den frühen 1930er Jahren gegründet. Ihr Ziel ist die Hervorhebung des Zusammenhangs zwischen dem Schutz der Demokratie und dem Ausbau einer rationalistischen Kultur, die auf der Freiheit und der Förderung von Forschung und Lehre beruht. Die säkulare Einstellung ist also eng verflochten mit einem Fokus auf Wissenschafts- und Bildungspolitik. Die Geschichte der UR wurde von zahlreichen großen Namen der Physik und der Chemie geprägt, darunter die Nobelpreisträger Jean Perrin und Frédéric Joliot-Curie, die beiden den Vorsitz des Verbandes innehatten. Die UR stand bis zur Jahrhundertwende in Verbindung mit Organisationen und Gewerkschaften aus dem Umfeld der (in Frankreich lange sehr mächtigen) Kommunistischen Partei. Heute ist der Verein sehr klein geworden (einige Hunderte Mitglieder), aber seine Zeitschrift Raison Présente („Gegenwärtige Vernunft“) erfreut sich noch in der akademischen Welt über ein beträchtliches Prestige.

4.2. Praktischer Säkularismus

Die „Liga für Erziehung“ (LdE) wurde bereits 1866 gegründet, aber ihre lokalen Gliederungen etablierten sich im Laufen der Dritten Republik. Sie diente ursprünglich der Selbstorganisation säkularer SchullehrerInnen. Nach der Gründung des konfessionsfreien staatlichen Bildungssystems verlegte sie ihren Fokus auf Freizeit, Sport und Schulhilfe. Sie zählt heute 103 Vertretungen in den Départements sowie 200.000 Mitglieder und knapp 10.000 Beschäftigte. In den meisten Départements sind die innerhalb der LdE organisierten „Oeuvres laïques“ (sinngemäß „konfessionsfreie Werke“) die wichtigsten örtlichen Freizeitorganisationen und somit ein Pfeiler der französischen Vereinslandschaft. Politisch tritt sie immer noch mit ihrer Unterstützung für laizistische Prinzipien in Erscheinung.

Familienverbände sind in Frankreich wichtige Lobbys im Bereich der Sozial- und Familienpolitik sowie in den Angelegenheiten, die in Deutschland von Jugendämtern wahrgenommen werden. In jedem Département gibt es ein offizielles Gremium von VertreterInnen der Familienverbände, mit einer beratenden Rolle in allen Fragen zum Thema Familie, Pflege, Jugendschutz. Es gibt sieben staatlich anerkannte Familienverbände; die größten drei sind katholisch.

Conseil national des associations familiales laïques

(„Dachverband laizistischer Familienverbände“), mit über 15.000 organisierten Familien, ist das wichtigste säkulare Gegengewicht im Bereich der französischen Familienpolitik und spielt somit eine wichtige Rolle gegen die Vereinnahmung der massiven Mittel der französischen Familienpolitik zugunsten religiöser Kräfte. Der CNAFAL tritt für die Anerkennung unverheirateter, gleichgeschlechtlicher Familien auf, engagiert sich gegen die Vernachlässigung der Geburtenkontrolle und des Rechts auf Abtreibung in der Familienpolitik und arbeitet oft mit der Erziehungsliga und dem Freidenkerverband zusammen. Daneben gibt es eine kleine Abspaltung, die Union laizistischer Familien (UFAL, 2.000 Mitglieder) mit ähnlichen Grundpositionen und Verbindungen zum bürgerlich-liberalen Verband CLR (s. unten).

4.3. Politischer Säkularismus

Ligue des Droits de l’Homme (LDH)

Die Menschenrechtsliga (LDH) wurde 1898 im Kontext der Dreyfus-Affäre gegründet. Ursprünglich war sie eine bürgerlich-liberale Organisation, die sich für den Erhalt der Republik engagierte. Sie entwickelte sich schnell zu einem allgemeinen Verband für Grundrechte, politische und individuelle Freiheiten und Demokratie und positionierte sich schnell links der Mitte. Mit dem FNLP und der LdE gilt sie heute als die dritte historische Organisation des säkularen Spektrums in Frankreich.

Sie ist auch international tätig: Die Internationale Liga für Menschenrechte (FIDH) wurde 1922 auf ihr Betreiben gegründet. Ihre heutigen Schwerpunkte sind die Verteidigung von Bürgerrechten (inklusive der Bekämpfung von Polizeigewalt) und der Antirassismus.

Comité Laïcité République (CLR)

Das Komitee für Laizität und Republik (CLR) ist ein kleiner Verband, der 1991 durch Funktionsträger der säkularen Großloge „Grand Orient de France“ gegründet wurde. Seine heutigen Schwerpunkte sind die Kritik am Islam, an der politischen Linken und am radikalen Feminismus. Der CLR spielt somit eine eher marginale Rolle im traditionellen laizistischen Spektrum, ist aber ein wichtiger Protagonist im Aufkeimen einer neuen bürgerlich-liberalen Spielart des Säkularismus im Umfeld der zentristischen bzw. Mitterechtsparteien.

_____________________________

*) Ursprünglich war geplant, dass Heinke Foerst-Mortagne diesen Länderbericht schreibt. Heinke war eine engagierte Säkulare, die eine wesentliche Verbindungsperson zwischen den Säkularen in Frankreich und Deutschland war. Sie lebte mit ihrem Mann und ihren Kindern in Straßburg und Berlin. Immer, wenn es etwas zu tun gab, war Heinke mit ihrer Sachkompetenz und ggf. als Dolmetscherin vor Ort zur Stelle – so, als Teilnehmerin der Pressekonferenz 2015 von Libre Pensée und IBKA in Berlin, in der gegen die Vereinnahmung eines jungen Franzosen durch die katholische Kirche in Deutschland protestiert wurde.