Religionszugehörigkeiten 2024

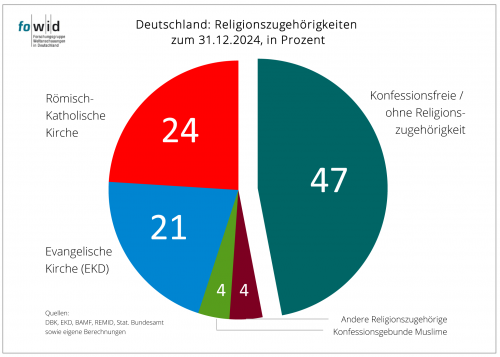

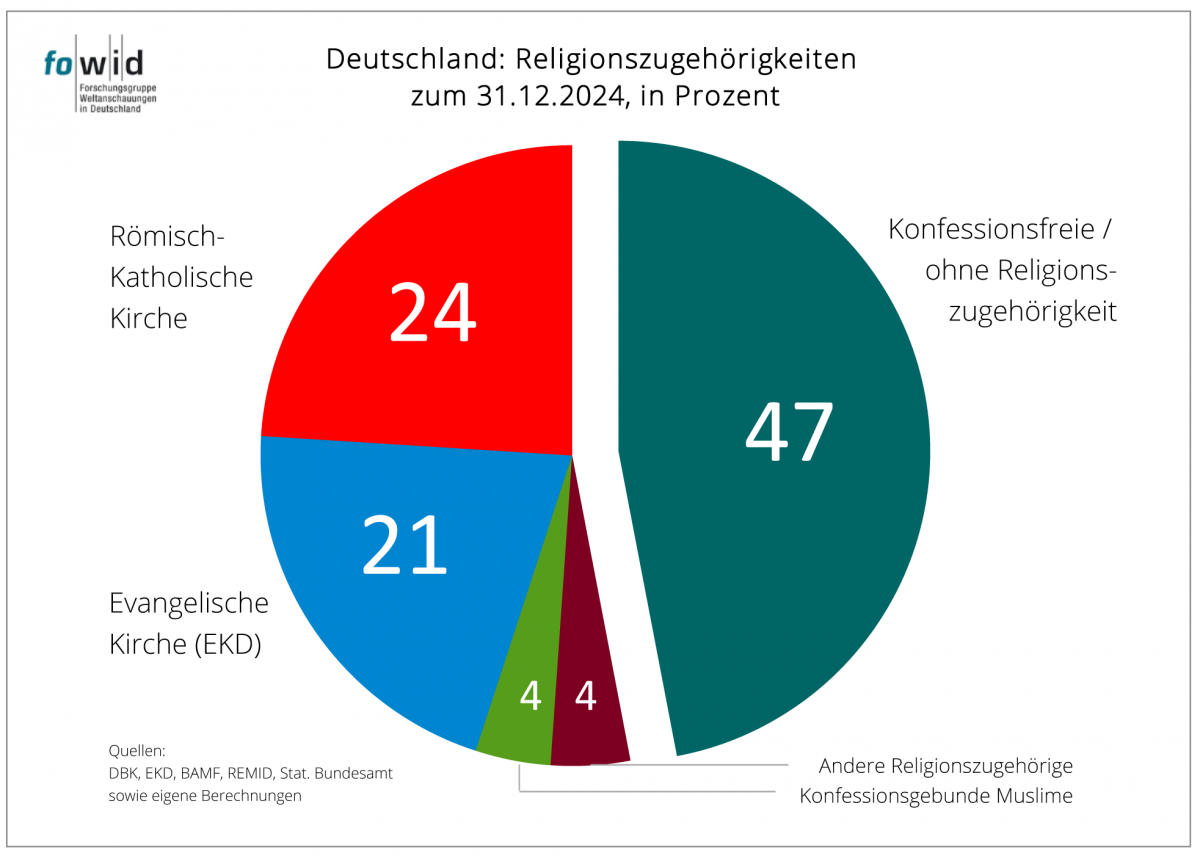

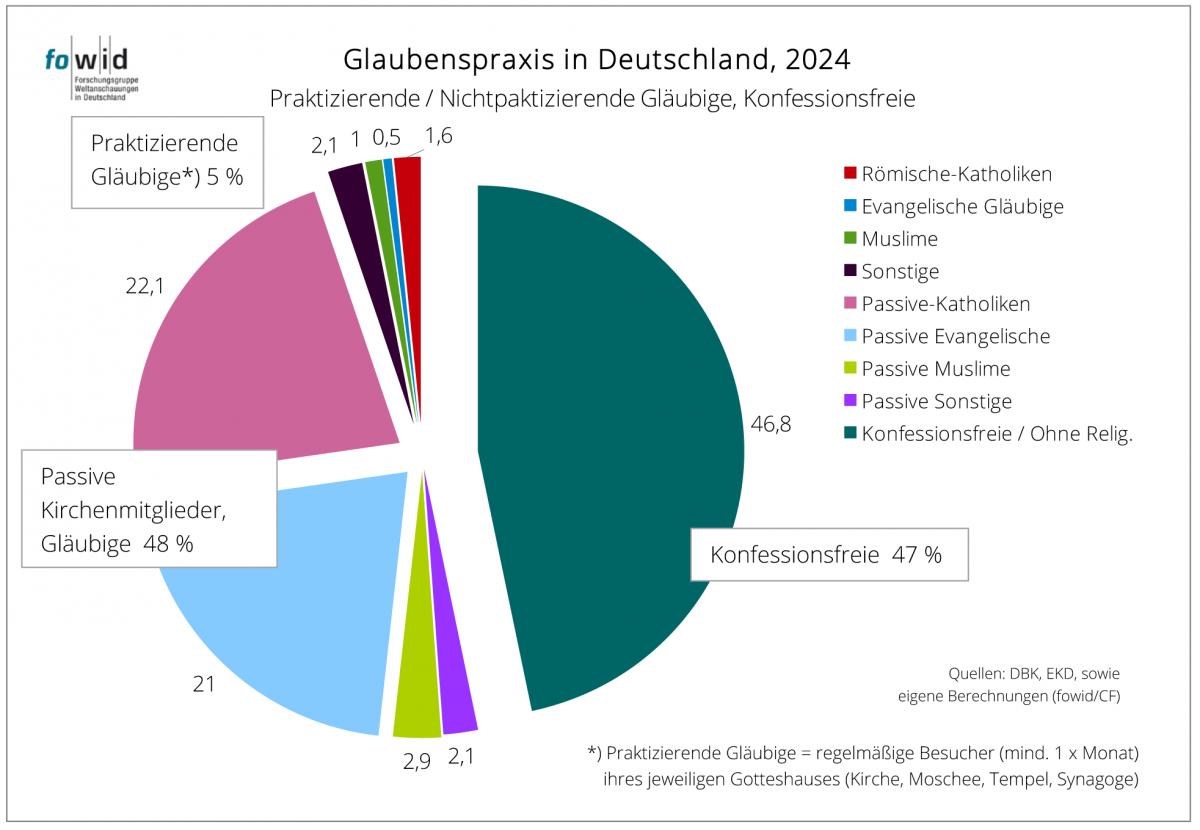

Nach den Veröffentlichungen der Deutschen Bischofskonferenz und der EKD zu ihren Mitgliederzahlen und weiterer Recherchen lassen sich die Religionszugehörigkeiten in Deutschland zum Jahresende 2024 beschreiben. Dies geschieht nachfolgend sowohl mit Blick auf die formalen Zugehörigkeiten als auch mit Blick auf die Glaubenspraxis. Demnach gab es Ende 2024 in Deutschland erstmals mehr konfessionsfreie Menschen (47 Prozent) als römisch-katholische und evangelische Kirchenmitglieder zusammen (45 Prozent). Religiös aktiv sind rund 5 Prozent der Bevölkerung.

1. Ergebnisse

2. Formale Zugehörigkeiten

2.1. Sichere Daten: EKD-Evangelische und römische Katholiken

3. Weiß man es? Weitere Religionsgemeinschaften

3.1. Muslime

3.2. Kleinere Religionsgemeinschaften

4. Glaubenspraxis: Nur wenige praktizieren ihren Glauben

1. Vorbemerkung und Ergebnisse

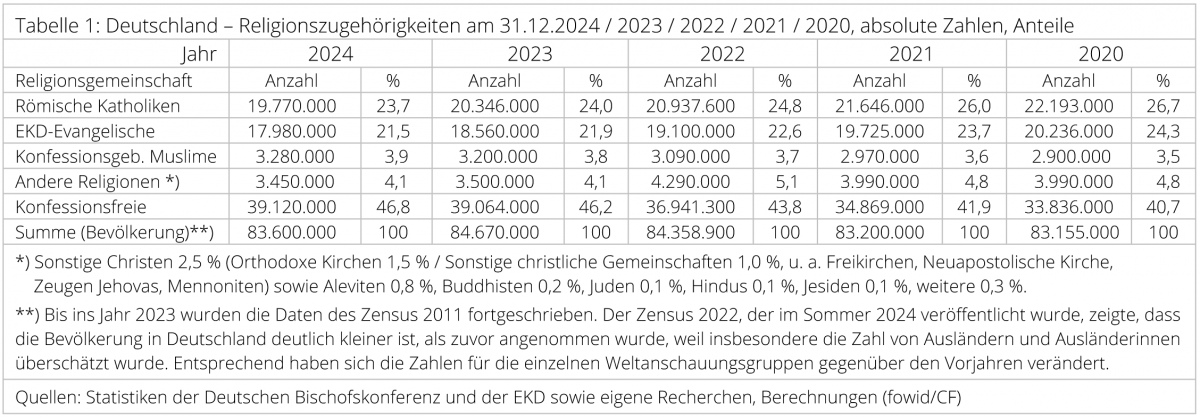

Die folgenden Daten sind – wie auch bereits in den Vorjahren beschrieben – eine Mischung plausibler Daten und Schätzungen verschiedenster Qualitäten. Auf Grund unzureichender statistischer Datenerhebung durch öffentliche Stellen – insbesondere im Zusammenhang der Erhebung muslimischer bzw. konfessionsfreier Bevölkerungsanteile – liegen keine genaueren Daten vor, bei denen es sich lohnen würde, um die Promillepunkte hinter dem Komma zu verhandeln, vielmehr handelt es sich um belastbare Trends mit unterschiedlicher Fehlervarianz. Statistisch gesehen braucht es eine Veränderung um 836.000 Personen, um einen Prozentpunkt zu bewegen.

Die EKD hat ihre (vorläufigen, geschätzten) Mitgliederzahlen Ende 2024 am 27. März 2025 gemeldet: „Mitgliederzahlen 2024 veröffentlicht: Rückgang der Mitglieder stellt evangelische Kirche weiter vor Herausforderungen“. Zeitgleich publizierte auch die Bischofskonferenz die „Kirchenstatistik 2024“.

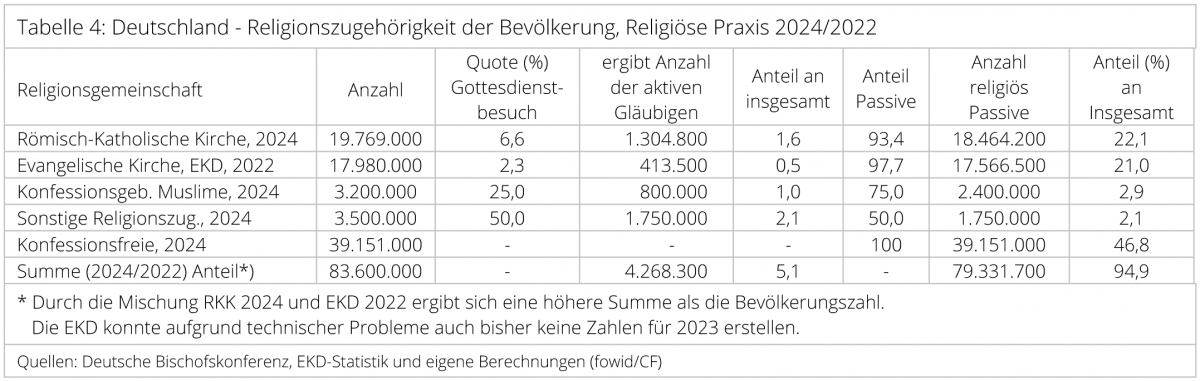

Basis für EKD-Schätzung und DBK-Zahlen sind die Auszählungen aus den Melderegistern am Jahresende 2024. Die Zahl der Kirchenmitglieder in den Landeskirchen und den Bistümern belaufen sich demnach auf 45,2 Prozent. (Ein Anteil, der in der fowid-Prognose zu Anteilen der Kirchenmitglieder Ende 2024 aufgrund der der Kirchenausritte exakt vorausgesagt worden war.) Daraus und aus weiteren Rechercheergebnissen ergibt sich die folgende Übersicht über die religiös-weltanschauliche Verteilung in Deutschland (Ende 2024): Katholiken stellen 23,7 Prozent, EKD-Evangelische 21,5 Prozent, Muslime 3,9 Prozent, weitere Religionsgemeinschaften 4,1 Prozent, Konfessionsfreie 46,8 Prozent der Bevölkerung. Damit ergibt sich eine Relation von 45:47 von Römischen Katholiken/EKD-Evangelischen vs. Konfessionsfreie.

Um zu verdeutlichen, dass es sich bei den Zahlenangaben nicht um ‚exakte Zahlen‘ handelt, werden die Zahlenangaben in der folgenden Grafik ohne Kommastellen eingesetzt. Es soll hier keine Exaktheit suggeriert werden, die unter der gegebenen, lückenhaften Datenlage schlechthin nicht möglich ist.

Zählt man die Anteile der beiden großen Kirchen zusammen, so gelangt man (s. Tabelle 1) angesichts von 23,7 Prozent (aufgerundet 24 Prozent) römischen Katholiken und 21,5 Prozent (aufgerundet 22 Prozent, abgerundet 21 Prozent) EKD-Mitgliedern auf 45,2 Prozent, gerundet 45 Prozent. Um Unstimmigkeiten im Diagramm zu vermeiden, wurde der Bevölkerungsanteil der Katholiken auf 24 Prozent aufgerundet und der Anteil der Protestanten auf 21 Prozent abgerundet – was auch darüber legitimiert werden kann, dass es sich bei den EKD-Zählungen um Schätzungen handelt, die später in der Regel nach unten korrigiert werden.

In den nachfolgenden Punkten werden wir uns die einzelnen Aspekte dieser Analyse etwas genauer anschauen.

2. Sichere Daten: EKD und römische Katholiken

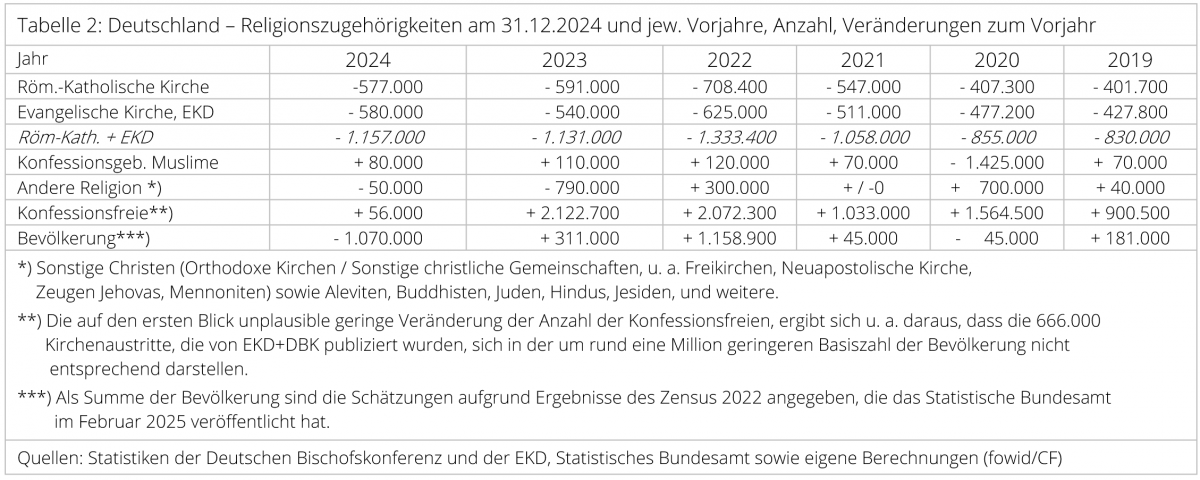

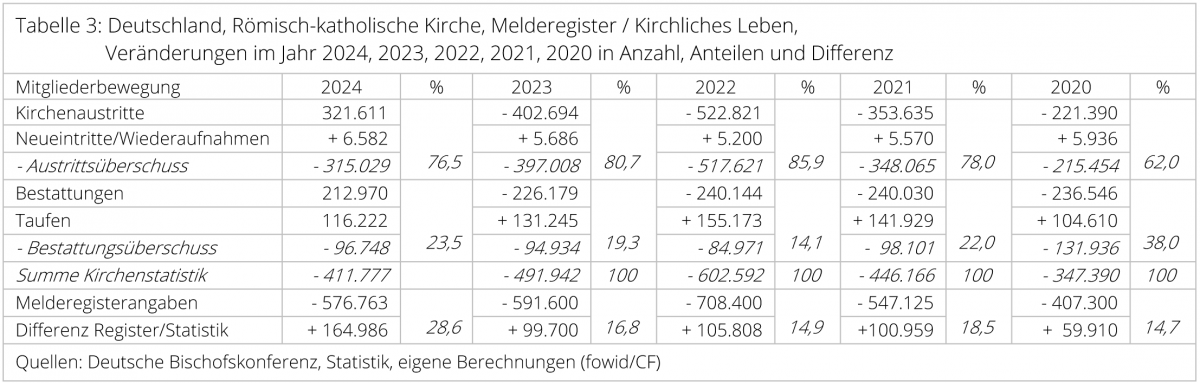

Hatten in den Jahren bis 2020 die EKD-Evangelischen einen stärkeren Mitgliederrückgang zu verzeichnen, so waren es 2023 – wie bereits 2021 und 2022 – die römischen Katholiken aufgrund der höheren Austrittszahlen. 2024 sind beide Kirchen mit jeweils rund 580.000 Mitgliederverlusten gleichauf. Das ist zum vierten Mal – für beide Kirchen zusammen – ein Verlust von mehr als einer Million Mitglieder.

Eine interne Aufschlüsselung für die katholische Kirche zeigt, dass weiterhin die Kirchenaustritte diese Entwicklung maßgeblich begleiten. Allerdings spielen auch die unterschiedlichen Zählweisen zwischen staatlichen Melderegistern und kircheninternen Statistiken des kirchlichen Lebens eine Rolle: Er liegt 2024 mit rund 165.000 Mitgliederverringerung Differenz. Dieser Unterschied ergibt sich vor allem aus dem Unterschied in der Registrierung von Sterbefällen und nicht-kirchlichen Bestattungen, da die Statistiken des kirchlichen Lebens nicht die Zahlen der verstorbenen Kirchenmitglieder ausweisen (können), sondern nur die Zahlen der kirchlichen Bestattungen. Eine fowid-Ausarbeitung zu diesem Thema („Gestorbene und kirchliche Bestattungen“) hat für beide großen Kirchen eine Bestattungsquote von 66 Prozent ermittelt. Das heißt: Ein Drittel der verstorbenen Katholiken ließ sich nicht kirchlich bestatten, was wir als „stille Austritte“ bezeichnet haben. Die Differenz zwischen Melderegister und Kirchenstatistik von 165.000 Mitgliedern lässt sich zum Großteil durch solche „stillen Austritte“ erklären. Der Rest ergibt sich aus der Zu- und Abwanderung von Kirchenmitgliedern.

3. Weiß man es? Weitere Religionsgemeinschaften

In den vergangenen Jahren war bereits ausführlicher auf die kleineren Religionsgemeinschaften eingegangen worden, was hier auszugsweise in aller Kürze referiert wird.

3.1. Muslime

In den Erläuterungen für 2020-2022 wurde begründet, warum eine Unterscheidung zwischen „Kultur-Muslimen“ und „Konfessionsgebundenen Muslimen“ vorgenommen wurde. (Hier für 2022, für 2021 und 2020). Eine wesentliche Veränderung war zudem, dass fowid (2020) den Anteil der Kultur-Muslime aufgrund verschiedener Studien von 20 auf 40 Prozent erhöht hat und die Aleviten in Deutschland aus der Anzahl der Muslime herausgerechnet wurden, da sie ein eigenständiges Religionsverständnis haben und – mit einer klassischen Wortwahl – keine „Mohammedaner“ sind.

Für diesen Aspekt ist neu hinzugekommen, dass die große Religionsstudie der EKD und der katholischen Kirche (6. KMU, 2022) den Anteil der Muslime in Deutschland auf 3,9 Prozent beziffert. Inhaltlich beachtenswert ist zudem, was zu den Ergebnissen der 6. KMU bereits für die „Orientierungstypen“ veröffentlicht wurde: Nur 25 Prozent der Muslime haben eine religiöse Orientierung.

„Die Hälfte der befragten Muslima und Muslime sind Religiös-Distanzierte. Jeweils zu einem Viertel handelt es sich um Säkulare oder um Menschen mit einer religiösen Orientierung, die der der Kirchlich-Religiösen entspricht.“

Für 2024 wurde aufgrund der Daten zu den Religionszugehörigkeiten in den Asylerstanträgen im Jahresbericht des BAMF für 2024 (S. 26) die Anzahl der Muslime um 80.000 erhöht (rund die Hälfte der dem Islam zugeordneten Religionszugehörigkeiten der Asylerstanträge).

3.2. Kleinere Religionsgemeinschaften

Die Datenproblematik bei den „kleineren Regionsgemeinschaften“ beruht darauf, dass häufig nur Schätzungen berichtet werden, die von Funktionären der Religionsgesellschaften geäußert wurden. Schätzungen über Mitglieder/Teilnehmerzahlen haben nun aber die bekannte Eigenart, dass die berichtende Organisation – aus dem Eigeninteresse von Wichtigkeit durch hohe Zahlen – das Doppelte und mehr schätzen als neutrale Beobachter ohne Eigeninteressen.

Dazu gab es einen entsprechenden fowid Artikel „Kleinere Religionsgemeinschaften“, der in drei Herangehensweisen das empirische Material dazu referiert und zu den Schlussfolgerungen kommt, dass zu einen die kleineren Religionsgemeinschaften eine vergleichbare Verringerung ihrer Mitgliederzahlen erleben wie die beiden großen Kirchen und, zum anderen, dass der Anteil aller „sonstigen Religionsgemeinschaften“ sich in der Größenordnung von drei bis vier Prozent bewegt.

Eine Durchsicht der aktuellen Mitgliederstatistiken zeigt, dass sich diese Verringerungen 2023/2024 fortgesetzt haben, sowohl in den Jüdischen Gemeinden, bei dem Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden, der Evangelisch-Methodistischen Kirche sowie der Neuapostolischen Kirche-West.

Entsprechend wurden sie um 50.000 Religionszugehörige verringert.

Ausführlichere Hinweise zu den „kleineren Religionsgemeinschaften“, insbesondere zu den Mitgliedern der orthodoxen Kirchen, findet man im Artikel „Religionszugehörigkeiten 2023“.

4. Glaubenspraxis: Nur wenige praktizieren ihren Glauben

Da die Tradition der Mitgliederzählung für die beiden großen Amtskirchen auf der formalen Mitgliedschaft beruht, ist es aufschlussreich, zu erfahren, wie viele der nominellen Religionsmitglieder ihren Glauben tatsächlich praktizieren. Ein Indikator dafür ist, dass man „regelmäßig“, d. h. zumindest einmal im Monat, an einem Gottesdienst teilnimmt.

Nach den Angaben der Deutschen Bischofskonferenz in den „Eckdaten des kirchlichen Lebens 2024“ nahmen 2024 insgesamt 6,6 Prozent der Katholiken an den „Zählsonntagen“ am Gottesdienst teil (mit einer Spannweite in den Bistümern von 4,5 bis 14,4 Prozent). In den evangelischen Landeskirchen belief sich der Anteil der Gottesdienstbesucher (2022) auf 2,3 Prozent. Unter den Muslimen wird der regelmäßige Moscheebesuch (u. a. zum Freitagsgebet) nach Informationen der 6. KMU von rund 25 Prozent der Gläubigen praktiziert. Da bei den kleineren Religionsgemeinschaften der Gottesdienstbesuch eine größere Bedeutung hat als unter den amtskirchlichen Kirchenmitgliedern, darf eine höhere Glaubenspraxis (50 Prozent) angenommen werden.

(CF, EF, MSS)