Verschwörungsglaube 2022/2024

Fowid-Notiz: In Fortführung des Religionsmonitors 2023 hat die Bertelsmann-Stiftung 2024 eine Untersuchung zum Verschwörungsglauben realisiert. Ergebnis: Der Anteil der „Verschwörungsanfälligen“ hat sich 2024 gegenüber 2022 verringert, beträgt aber 2024 immer noch 15 Prozent der Bevölkerung, 2022 waren es 21 Prozent gewesen. Insgesamt seien „ein Fünftel bis zu fast einem Drittel der Bevölkerung ansprechbar für Verschwörungsnarrative“.

Mit der Publikation von Ruben Below, Yasemin El-Menouar und Ines Michalowski: „Verschwörungsglaube als Gefahr für Demokratie und Zusammenhalt“ wurden die Ergebnisse der Studie jetzt veröffentlicht.

In der Pressemitteilung dazu heißt es:

„Die neue Ausgabe des Religionsmonitors der Bertelsmann Stiftung untersucht, wie verbreitet Verschwörungsglaube in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern in Europa und den USA ist. Unter Verschwörungsglaube werden Einstellungen verstanden, denen zufolge angeblich geheime Organisationen den Politikbetrieb maßgeblich beeinflussten, vermeintlich unverbundene Ereignisse das Ergebnis geheimer Aktivitäten seien und der Staat die Bevölkerung überwache. Die Ergebnisse der Studie basieren auf den Daten des Religionsmonitors 2023 sowie auf einer Nacherhebung der Daten für Deutschland, die im September 2024 vorgenommen wurden.

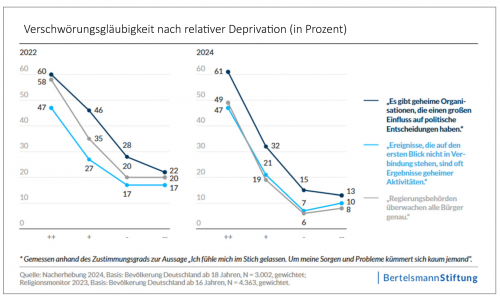

Im September 2024 hielten 28 Prozent der deutschen Bevölkerung die Aussage ‚Es gibt geheime Organisationen, die einen großen Einfluss auf politische Entscheidungen haben‘ für mindestens wahrscheinlich. Zwei Jahre zuvor war noch ein Drittel (33 Prozent) davon überzeugt. Die Aussage ‚Regierungsbehörden überwachen alle Bürger genau‘ hielten 2024 17 Prozent der Bevölkerung für mindestens wahrscheinlich; zwei Jahre zuvor betrug dieser Anteil noch 28 Prozent. ‚Dieser starke Rückgang ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die Lockerung der Kontaktbeschränkungen in der Coronapandemie zurückzuführen‘, so Dr. Yasemin El-Menouar, Expertin für Religion und Zusammenhalt bei der Bertelsmann Stiftung.“

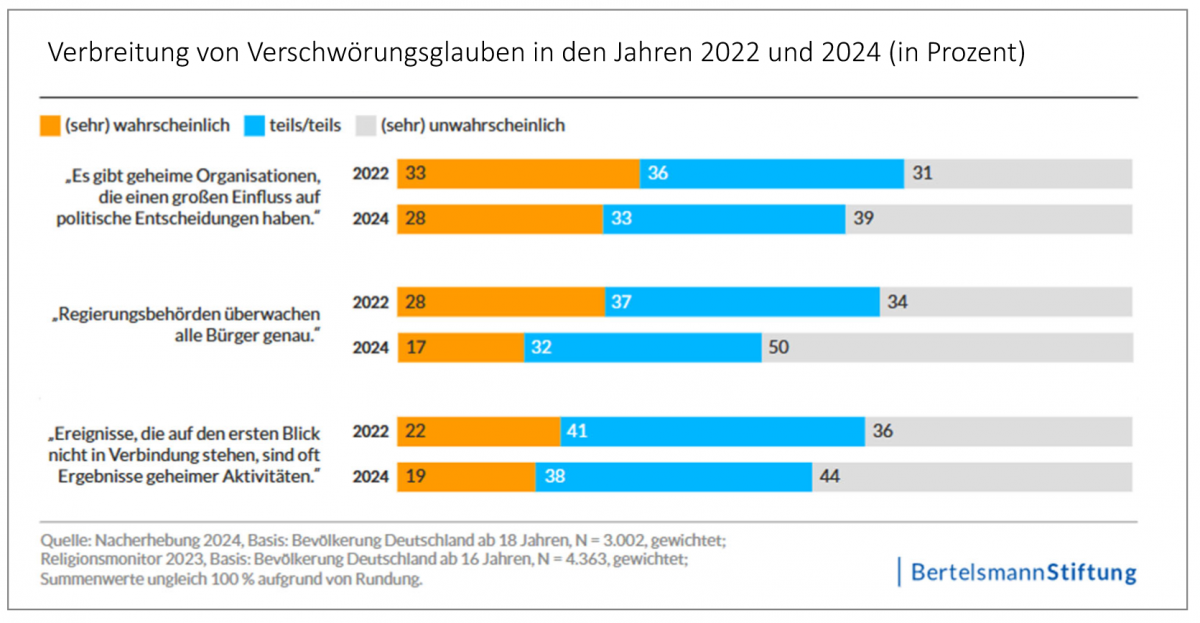

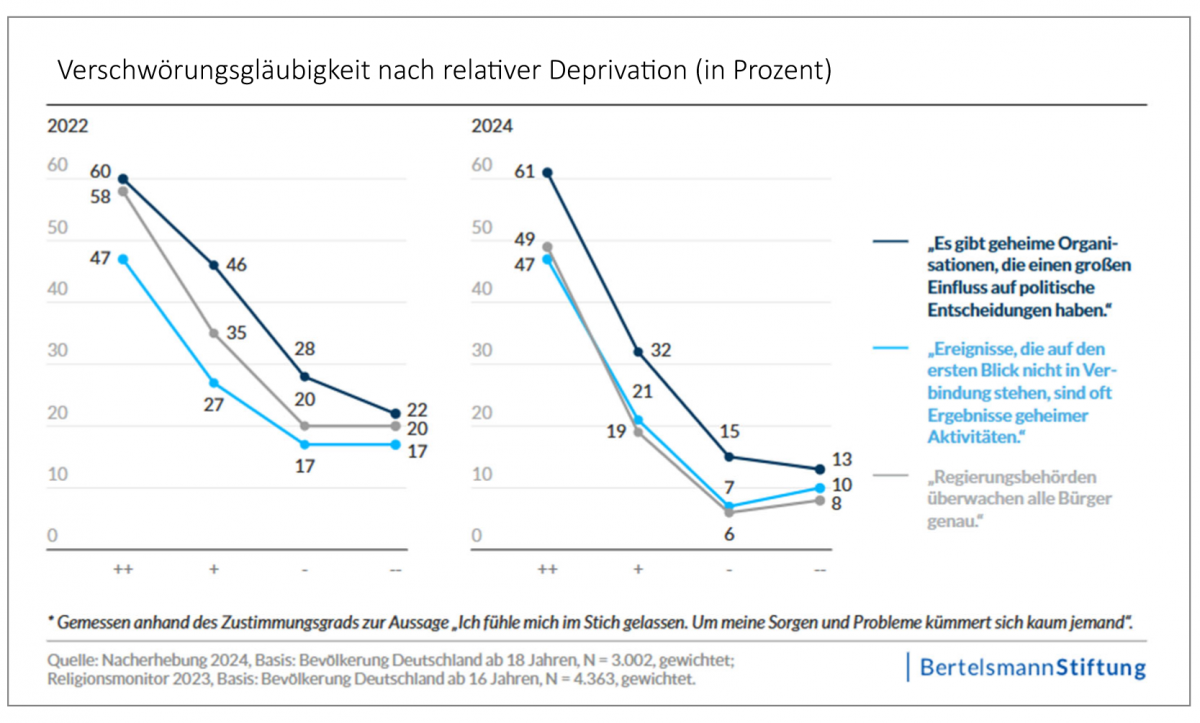

Je größer das Gefühl bei der oder dem Einzelnen ist, „im Stich gelassen zu werden mit den eigenen Problemen (relative Deprivation), desto größer ist das politische Misstrauen.“

(CF)