Familie – Glück – Heirat

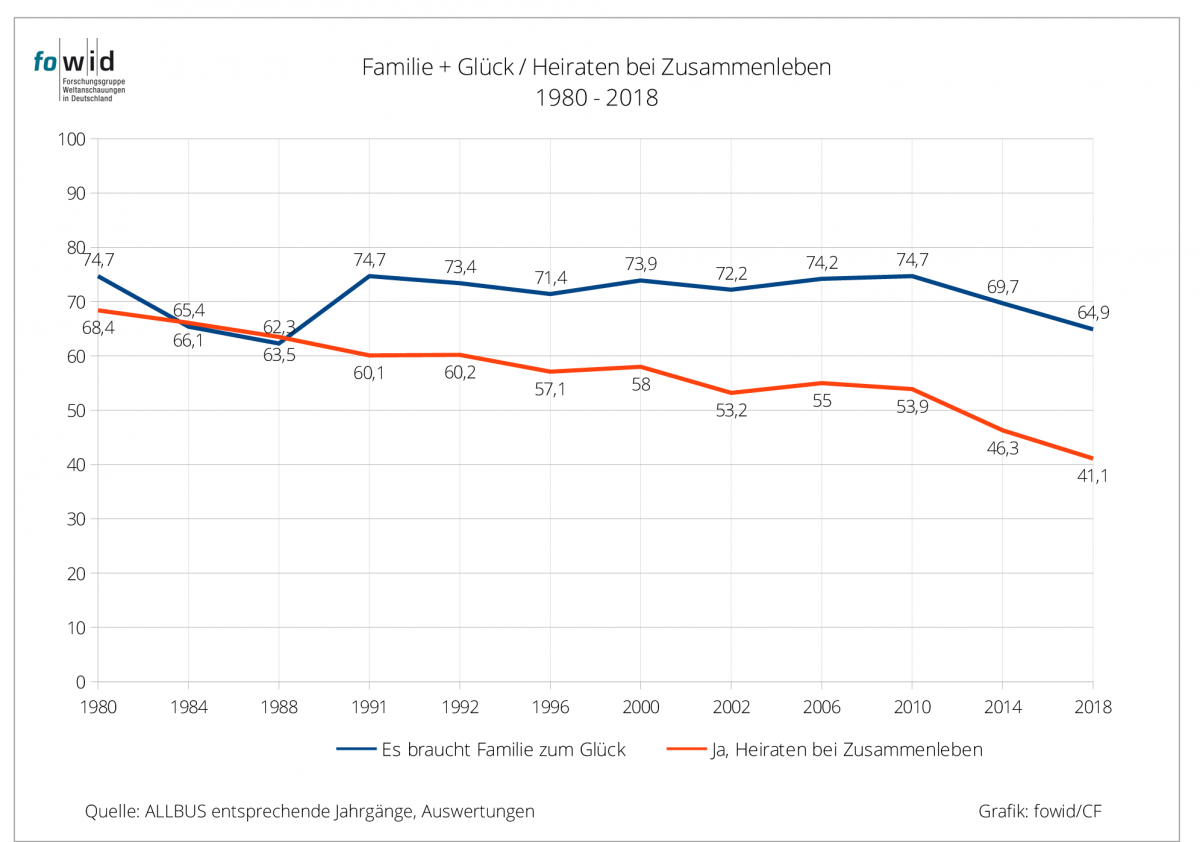

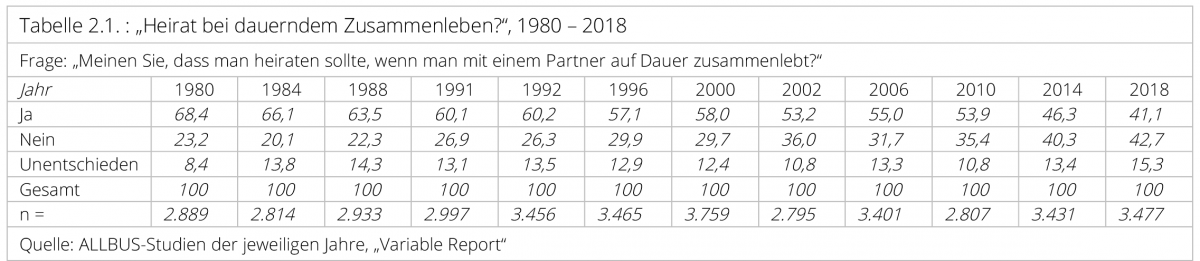

Bis 2010 wurde die Auffassung, man brauche eine Familie, „um richtig glücklich zu sein“, in der gleichen Größenordnung (rund 75 Prozent) zustimmend beantwortet, ebenso wie die Meinung, dass man heiraten solle, wenn man mit einem Partner dauernd zusammen leben würde, mehrheitlich mit „Ja“ beantwortet wurde. Seitdem verringern sich diese Zustimmungswerte. Parallel dazu verändern sich die Bewertungen der Familie und der Frauenrolle. Ein Datenbericht.

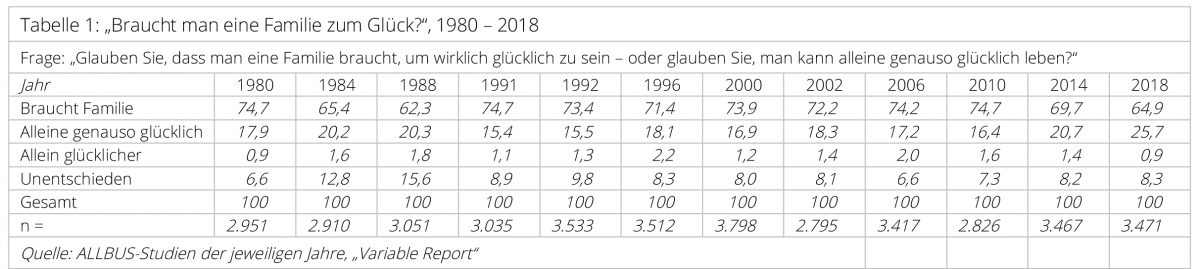

Die Sichtweise „Um wirklich glücklich zu sein, braucht man eine Familie“ wird bereits 1954 in einer IfD-Allensbach-Untersuchung „Braucht man eine Familie, um glücklich zu sein?“ mit 78 Prozent Zustimmung erfasst. Diese Ansicht setzt sich in den ALLBUS-Daten von 1980 bis 2010 weiter fort.

Allerdings zeigt sich, entsprechend der IfD-Familien-Studie eine: „Neue Bewertung der Familie: Familie erscheint nicht länger als das überlegene Glücksangebot, auch andere Lebensformen versprechen Glück.“ Auf die Frage: „Sind diejenigen, die eine eigene Familie gründen, also heiraten und Kinder bekommen, glücklicher als andere, die keine eigene Familie gründen, oder kann man das nicht sagen?“ antworten (1994) mit „Kann man nicht sagen“ 44 Prozent, zehn Jahre später (2004) jedoch 61 Prozent.

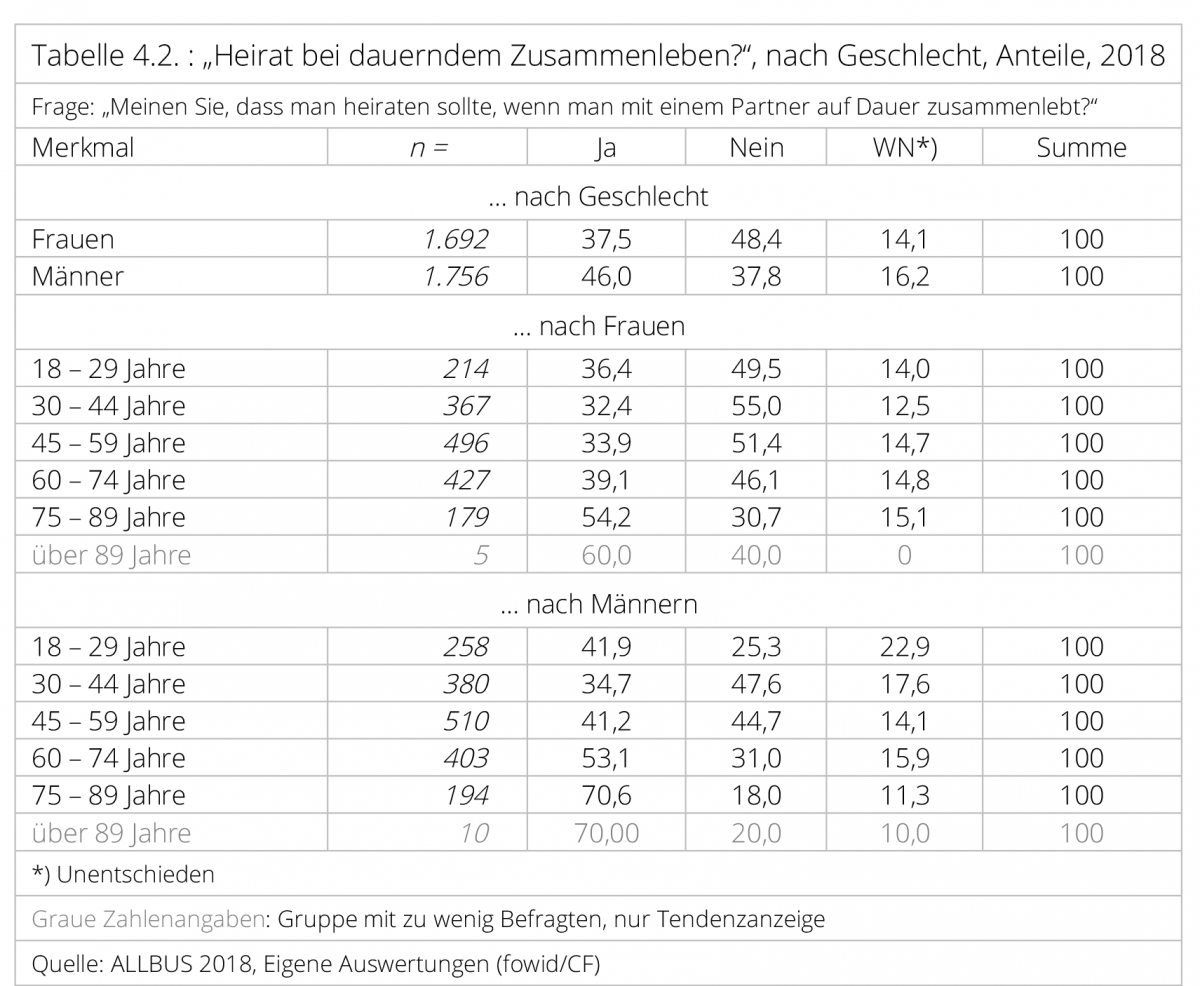

Diese Relativierung der Bedeutung einer Heirat, zeigt sich ebenfalls in den ALLBUS-Daten von 1980 bis 2018, in der sich die Zustimmung zu der Aussage, „Meinen Sie, dass man heiraten sollte, wenn man mit einem Partner auf Dauer zusammenlebt?“ von 68 Prozent auf 41 Prozent verringert.

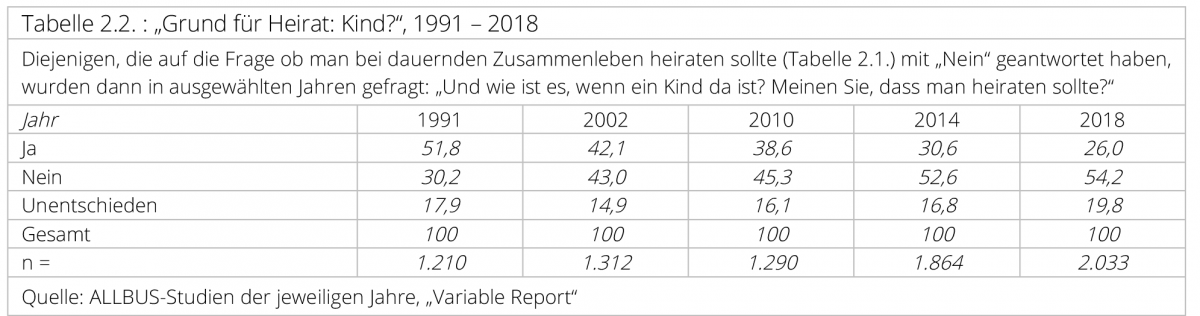

Diejenigen, die trotz Zusammenleben mit einem Partner nicht heiraten wollten, werden in einer anschließenden Frage ‚auf die Probe gestellt‘, indem man sie fragt: „Und wie ist es, wenn ein Kind da ist? Meinen Sie, dass man dann heiraten sollte?“. Sind es Anfang der 1990er Jahre noch die Hälfte dieser Gruppe, die dann doch heiraten würden, hat sich dieser Anteil bis 2018 kontinuierlich auf ein Viertel verringert.

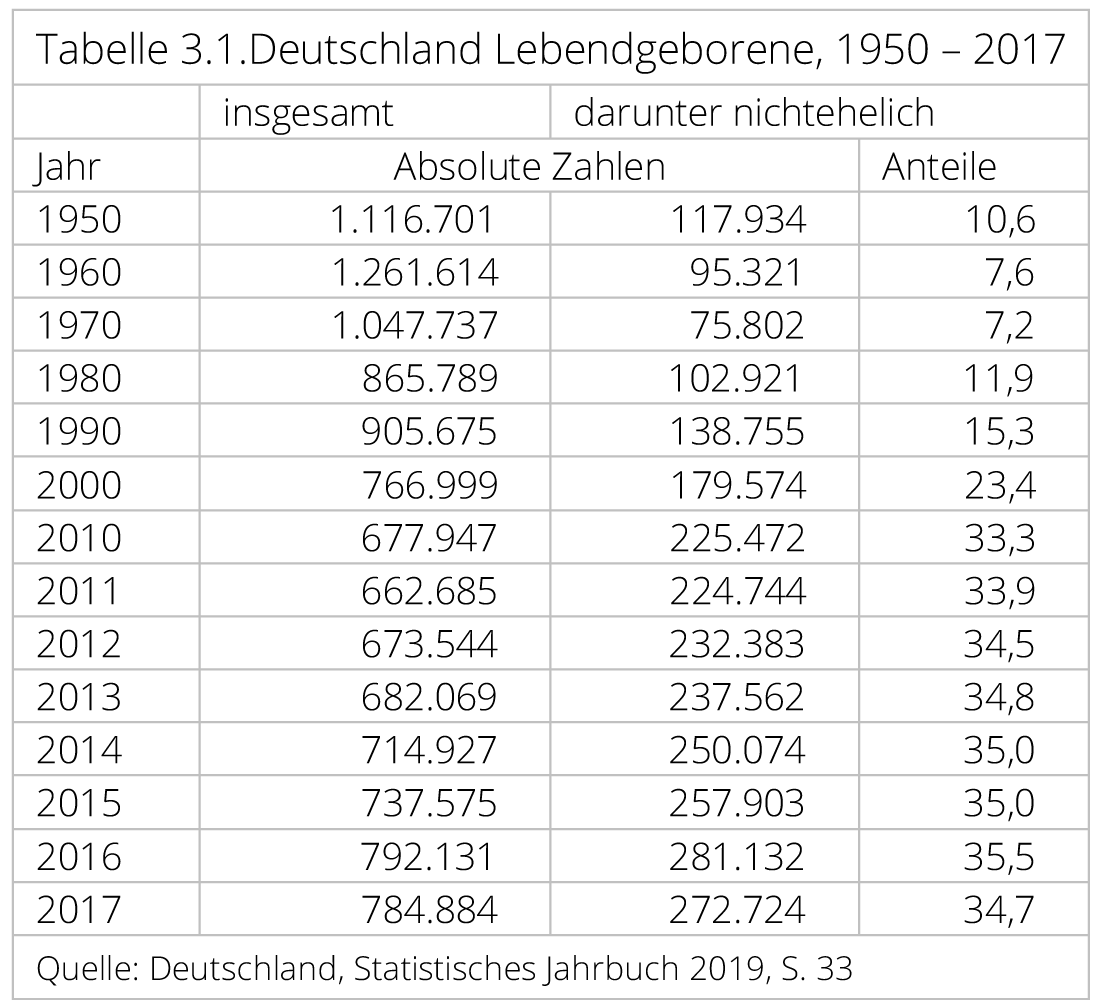

Dieser Trend findet seine Entsprechung in der Vergrößerung des Anteils der nichtehelichen Geburten. Nach den Angaben im Statistischen Jahrbuch 2019 „Bevölkerung“ (S. 33) hat sich der Anteil der nichtehelichen Geburten in Deutschland stetig vergrößert und beläuft sich 2017 auf 35 Prozent.

Ein Blick auf die Bundesländer zeigt (für 2017) eine Spanne von 28 Prozent nichtehelicher Lebendgeborener (in Bayern) bis hin zu 60 Prozent (in Sachsen-Anhalt).

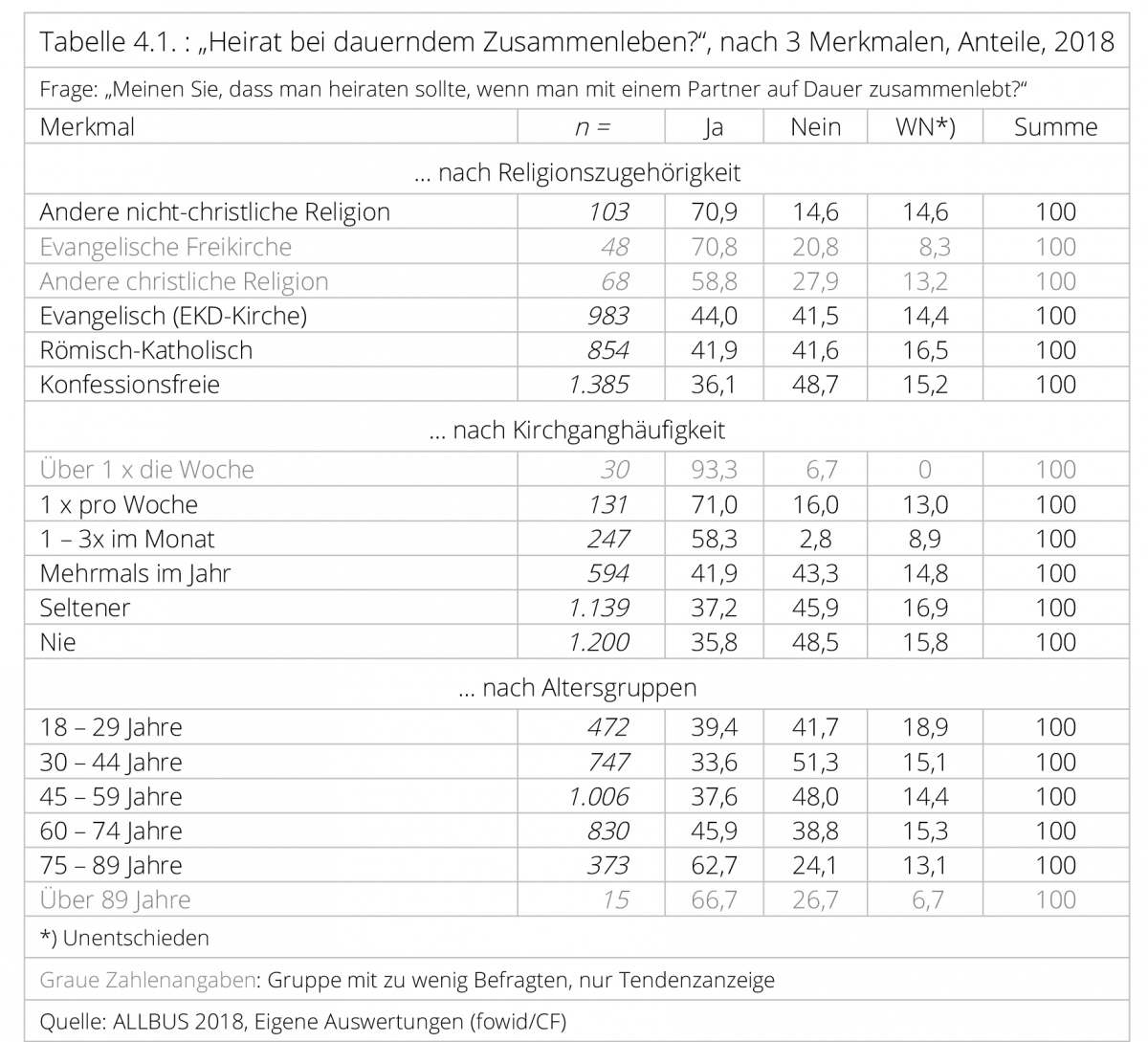

Die klare Unterscheidung zwischen Ost- und Westdeutschland verweist auf die Bedeutung der Religionszugehörigkeit und eines damit zusammenhängenden familiärem Weltbild bzw. das bei einer Schwangerschaft geheiratet wird. Die ALLBUS-Daten (für 2018) zeigen diese Korrelationen.

Die Konfessionsfreien, die nie in die Kirche gehen und die Altersgruppen mittlerer Jahre haben eine vergleichsweise geringere Heiratsneigung als die Kirchenmitglieder und die Kirchgänger.

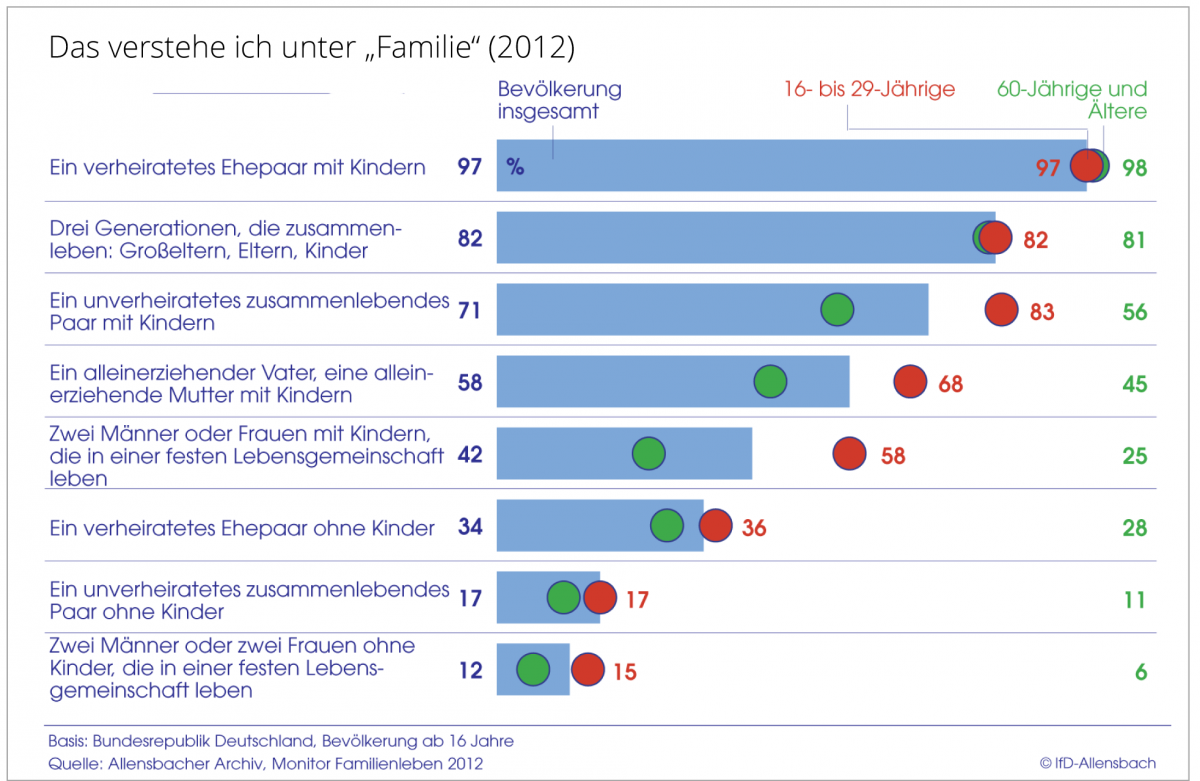

Auch das Familienbild verändert sich und zeigt sich in der IfD-Studie „Monitor Familienleben“ (2012) bei den Unterschieden zwischen Jüngeren und Älteren, was sie unter eine Familie verstehen.

Während die Jüngeren (16 – 29-Jährige) und die 60-Jahre und Älteren sich noch einig sind, dass Ehepaare mit Kindern eine Familie sind, sind die Ansichten bei Unverheirateten mit Kindern, bei Alleinerziehenden mit Kindern sowie gleichgeschlechtliche Partner mit Kindern sehr unterschiedlich. Während eine Mehrheit unter den Jüngeren diese drei Lebenspartnerschaften als „Familien“ anerkennt, gilt das bei den Älteren mehrheitlich nur für heterosexuelle Paare mit Kindern.

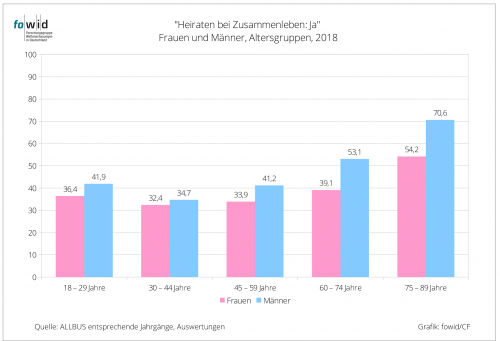

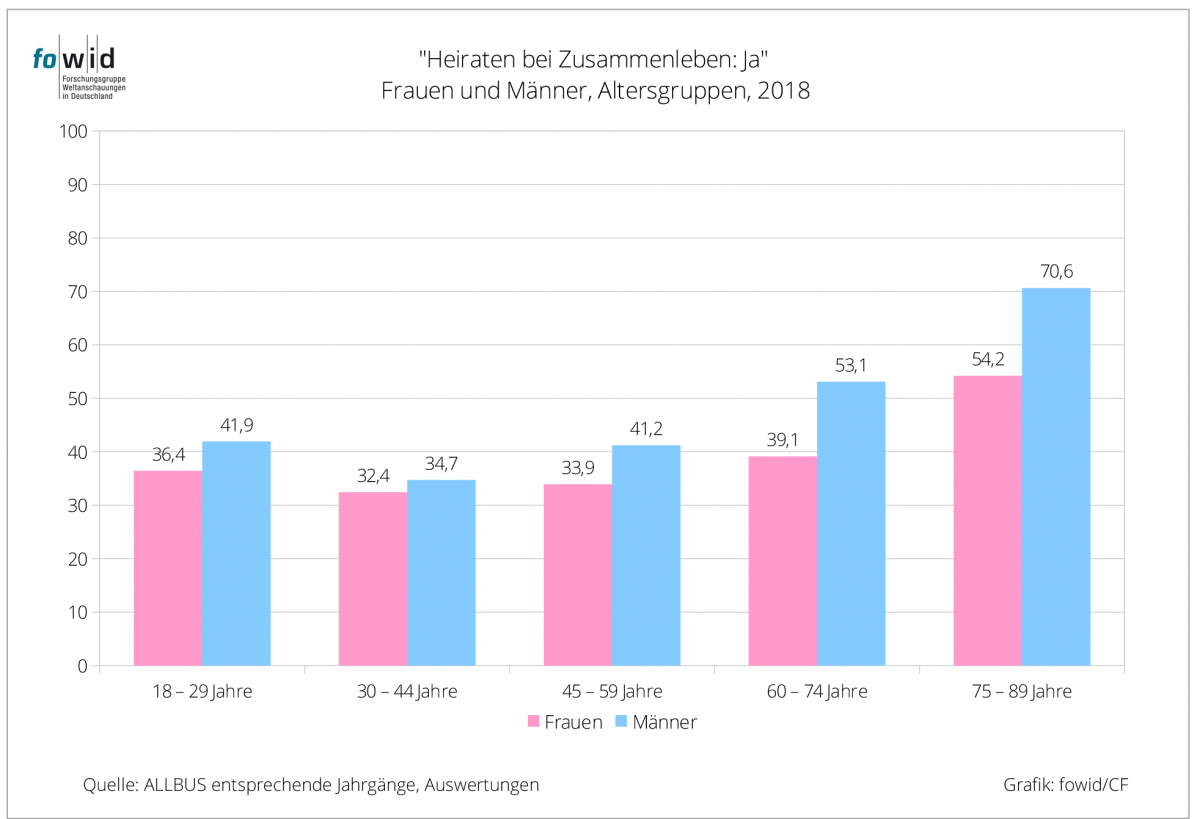

Unterschiede hinsichtlich der Ansicht einer Notwendigkeit bei dauerhalten Zusammenleben zu heiraten, zeigen sich auch zwischen Frauen und Männern.

Im Vergleich zwischen Frauen und Männern haben die Frauen, und das in allen Altersgruppen, eine geringere Zustimmung zur Heirat als die Männer. Insbesondere die älteren Männer haben deutliche höhere Anteile für die Ansicht ein dauerhaftes Zusammenleben zu „legalisieren“ und auf einem Standesamt „Ja“ zu sagen.

Dieses geringere Bedürfnis von Frauen zu heiraten hat eine Parallelität zu den Veränderungen in weiblichen Rollenbildern gegenüber ihrer Aufgaben als Mutter und einer Berufstätigkeit.

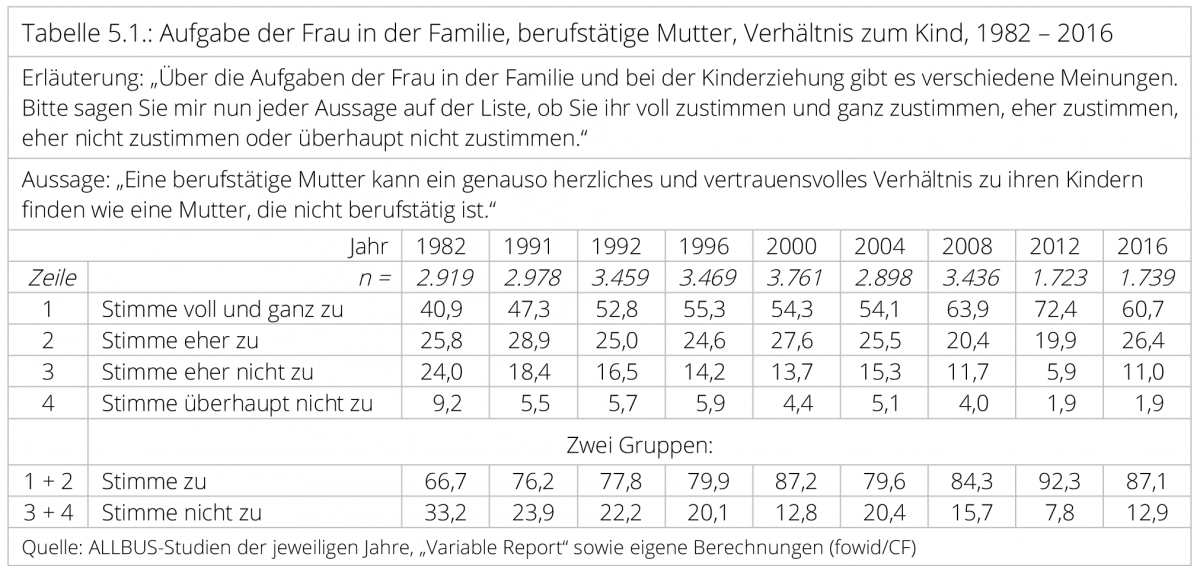

Waren 1982 zwar schon bereits zwei Drittel der Befragten der Ansicht, das eine berufstätige Mutter ein genauso herzliches Verhältnis zu ihren Kindern haben kann, wie eine nicht-berufstätige Mutter, so hat sich dieser Anteil in den 2010er-Jahren auf rund 90 Prozent erweitert.

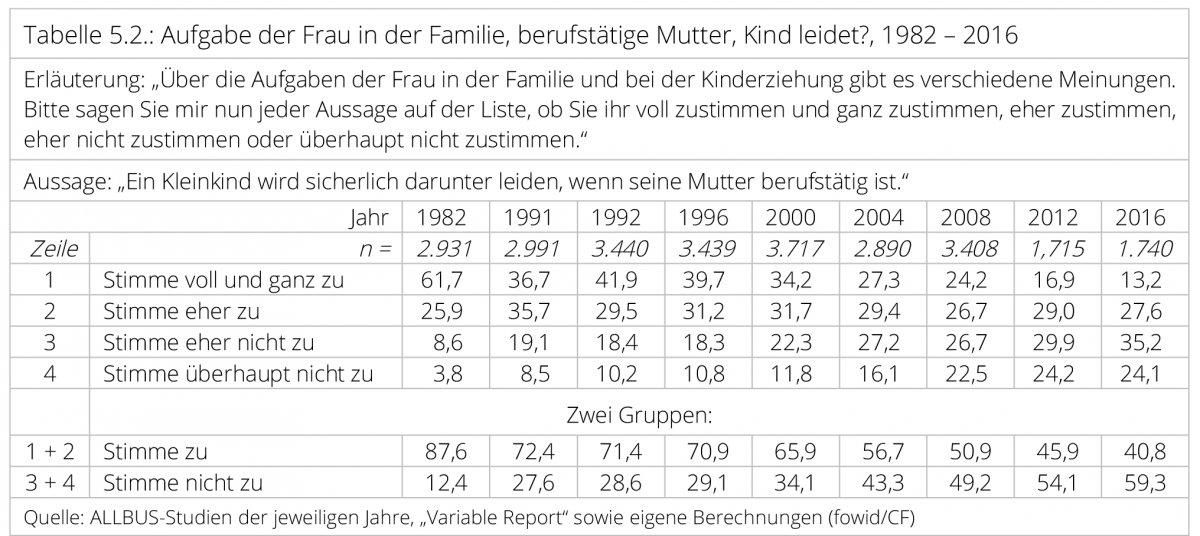

Auch wenn diese Ansicht für berufstätige Mütter mit Kleinkindern nicht ganz so ausgeprägt ist, haben sich die Auffassungen seit 1980 doch deutlich geändert.

War es 1982 für eine Mutter mit Kleinkindern nahezu unmöglich, berufstätig zu sein, so sind es – mit stetig steigender Tendenz -, 2016 nur noch rund 40 Prozent der Befragten, die der Auffassung zustimmten, dass ein Kleinkind unter der Berufstätigkeit der Mutter sicherlich leiden würde.

(CF)