Muslimfeindlichkeit und Empirie

Der fowid-Statistikbeobachter: Mit Zahlen und Statistiken wird ‚Politik gemacht‘ – im Positiven wie im Negativen. Ein markantes Beispiel dafür sind die Studien zu „Muslimfeindlichkeit“, „Islamfeindlichkeit“ bzw. „antimuslimischem Rassismus“. Angeblich nimmt die Diskriminierung auf diesem Feld von Jahr zu Jahr zu. Doch gibt es dafür eine empirische Evidenz? Werden die Daten sachgerecht erfasst? Und spielt die Religion dabei wirklich eine so große Rolle, wie muslimische Religionsakteure es behaupten?

Von Carsten Frerk.

1. Rechtliche Basis

2. Verbände/Organisationen

3. Empirie, Teil 1

Exkurs: Kopftuch

4. Begrifflichkeiten

5. Empirie, Teil 2

6. Konzepte und Konstrukte

7. Empirie, Teil 3

8. Fazit

Ausgangspunkt dieser Recherche war eine schlichte Durchsicht und Prüfung der Daten zur Muslimfeindlichkeit in Deutschland. In der Bearbeitung des Themas zeigte sich jedoch, dass in den vergangenen zehn Jahren die Diskussion um Diskriminierungen und Muslimfeindlichkeit eine bestimmte Richtung genommen hat, die sich zwar politisch und finanziell durchsetzen konnte, aber einer kritischen empirischen Prüfung nicht standhält. Viele Studien auf diesem Gebiet erlauben nämlich keinen unverzerrten Blick auf die gesellschaftlichen Verhältnisse, sondern vielmehr auf die ideologisch verzerrten Perspektiven derer, die mit diesen Studien ihre eigene gesellschaftspolitische Agenda umsetzen. Dass sie dabei oftmals von staatlichen Institutionen unterstützt werden, ist ein deutliches Zeichen dafür, wie sehr es den verantwortlichen politischen Kreisen an sozialwissenschaftlicher Kompetenz mangelt. Dies soll nachfolgend an einigen Beispielen demonstriert werden.

1. Rechtliche Basis

Im Grundgesetz Artikel 3, Absatz 3 wird für das staatliche Handeln bestimmt, dass niemand aufgrund seiner Religion bzw. anderer Persönlichkeitsmerkmale benachteiligt oder bevorzugt werden darf.

„GG Art 3 (3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“

Damit wird festgelegt, dass der Staat sich in religiösen oder weltanschaulichen Fragen neutral zu verhalten habe. Diese Auffassung wird durch die vielfach zitierte Formulierung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 19, 206 – Rn 37) aus dem Jahr 1965 bekräftigt und präzisiert, dass nur ein weltanschaulich neutraler Staat eine „Heimstatt aller Staatsbürger“ sein könne.

„Das Grundgesetz legt durch Art. 4 Abs. 1, Art. 3 Abs. 3, Art. 33 Abs. 3 GG sowie durch Art. 136 Abs. 1 und 4 und Art. 137 Abs. 1 WRV in Verbindung mit Art. 140 GG dem Staat als Heimstatt aller Staatsbürger ohne Ansehen der Person weltanschaulich-religiöse Neutralität auf.“

Seit 2006 werden im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) – bei dem es sich um die privatrechtlichen Sanktionierungsmöglichkeiten von Diskriminierungen handelt – in Artikel 1 weitere Merkmale genannt.

„§ 1 Ziel des Gesetzes: Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen.“

Das AGG (auch „Antidiskriminierungsgesetz“ genannt) geht dabei auf die „Richtlinie 2000/43/EG des Rates vom 29. Juni 2000 zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft“ der Europäischen Union zurück. Diese Richtlinie wie auch das darauf aufbauende „Antidiskriminierungsgesetz“ sind Versuche, Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte („Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren“) umzusetzen – und als solche zu begrüßen. Tragischerweise jedoch haben einige Organisationen, die aus ideologischen Gründen diesen Antidiskriminierungsbestimmungen (etwa im Hinblick auf die Gleichberechtigung von Mann und Frau oder von homosexuellen und heterosexuellen Menschen) nicht in vollem Umfang zustimmen können, diese Antidiskriminierungsbestimmungsregeln genutzt, um ihre eigene (keineswegs diskriminierungsfreie) Agenda effektiver umsetzen zu können.

2. Verbände / Organisationen

Zu den Organisationen, die sich Vorteile aus dem Zücken der „Diskriminierungskarte“ versprechen, zählen nicht zuletzt Initiativen, die sich dem „legalistischen politischen Islam“ zuordnen lassen (siehe hierzu auch die umfangreiche fowid-Studie „Islamischer Lobbyismus“). Schon früh haben diese Organisationen erkannt, dass sich ihnen hier ein lohnendes Politikfeld bietet. Dazu ein kurzer Überblick über die Aktivitäten der letzten Jahre, bei denen sich eine zunehmende Verschiebung von notwendiger Antidiskriminierungsarbeit hin zu islam(ist)ischer Propaganda beobachten lässt:

2003: Um dem Bestreben der „EU-Richtlinie 2000/43/EG“ auf Gleichbehandlung zu entsprechen, wird das „Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin“ (ADNB) als Projekt des Türkischen Bundes in Berlin-Brandenburg e.V. (TBB) gegründet. „Das ADNB des TBB wird durch die Landesstelle für Gleichbehandlung- gegen Diskriminierung (LADS) im Rahmen des Landesprogramms gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus des Senats von Berlin gefördert.“ Zielsetzung ist die Beratung und Öffentlichkeitsarbeit hinsichtlich aller im Gesetz genannten Aspekte der Diskriminierung.

In seiner Arbeit und Beratungstätigkeit hat sich das ADNB des TBB beispielsweise um konkrete und nachweisbare Diskriminierungen gekümmert. In den Antidiskriminierungsreporten des TBB werden Beispiele im Gewerberecht (2003), über Rechtsextremismus (2005), Sinti und Roma (2006), bei der Wohnungssuche (2009 und 2011) sowie in der Arbeitsvermittlung (2016) genannt. Diese Diskriminierungen, wie auf dem Arbeitsmarkt, sind auch anderweitig dokumentiert: „Qualifizierte Job-Bewerberinnen mit türkischem Namen und Kopftuch benachteiligt“.

2006: Nach den Anforderungen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes wird eine Antidiskriminierungsstelle des Bundes eingerichtet. Sie ist dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) zugeordnet. Aufgabenstellung ist vor allem die rechtliche Beratung bei Diskriminierungen.

2010: Im August wird von der islamischen Lobbyorganisation Inssan e.V. das „Netzwerk gegen Diskriminierung und Islamfeindlichkeit“ gegründet. Es ist das erste Inssan-Projekt, das staatlich gefördert wird. Das Projekt ist nicht primär gegen Diskriminierung in mehreren Dimensionen ausgerichtet, sondern hat eine spezifisch religiöse Fokussierung.

„Das Netzwerk gegen Diskriminierung und Islamfeindlichkeit wurde im August 2010 gegründet, um aktiv gegen Diskriminierung von Musliminnen und Muslimen in unserer Gesellschaft vorzugehen.

Ziel ist es, bei Betroffenen das Bewusstsein zu stärken, gleichberechtigte Bürger dieses Staates zu sein, und Ihnen Handlungsoptionen im Falle von Diskriminierung aufzuzeigen.

Wir gehen in die Moscheen und muslimischen Einrichtungen. Ausgehend von den Erfahrungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bieten wir in den Veranstaltungen vor Ort Aufklärung über die rechtlichen Grundlagen, zeigen Handlungsoptionen auf und informieren über die bestehende Unterstützungs- und Beratungsinfrastruktur.“

2018: Dieser Fokussierung folgend wird im Juni – unter Inssan-Leitung – die „CLAIM – Allianz gegen Islam- und Muslimfeindlichkeit“ gegründet, mit 47 Mitgliedsorganisationen (Stand März 2021). Der Schwerpunkt verschiebt sich dabei allmählich von der „Islam- und Muslimfeindlichkeit zum sogenannten „antimuslimischen Rassismus“.

2020: Im Januar wird dann – unter Federführung von Inssan/CLAIM und in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft der evangelischen Jugend in Deutschland – das „Kompetenznetzwerk Islam- und Muslimfeindlichkeit“ öffentlich anerkannt und gefördert. Thematischer Fixpunkt: „Antimuslimischer Rassismus“.

„Ziel des Kompetenznetzwerks ist es, in den nächsten Jahren Expertisen zum Themenfeld Islam- und Muslimfeindlichkeit und antimuslimischer Rassismus zu bündeln, weiterzuentwickeln und Bildung, Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft zur Verfügung zu stellen.“

Finanzielle Erstausstattung durch das BMFSFJ für die Jahre 2020-2024: 1,05 Mio. Euro.

In einer offiziellen Beschreibung des Kompetenznetzwerkes heißt es dazu, dass die „Islamfeindlichkeit auch zahlenmäßig sichtbarer gemacht“ werden soll.

„Ein Schwerpunkt der Arbeit ist es, den zum Großteil negativ geführten öffentlichen Islamdiskurs um positive Narrative zu ergänzen. Zudem soll das Problem der Islamfeindlichkeit auch zahlenmäßig sichtbarer gemacht werden und zu vielfältigem Engagement für den Schutz und die Verwirklichung der Rechte von Musliminnen und Muslimen anregen.“

Diese Abfolge der thematischen Schwerpunkte, ihre Veränderungen – erst Verengung, dann Erweiterung, dann politikbezogene Umsetzung – wird im Folgenden genauer thematisiert (Punkt 4. „Kulturalisierung“/„Ethnisierung“, Punkt 6: „Rassifizierung“).

3. Empirie, Teil 1

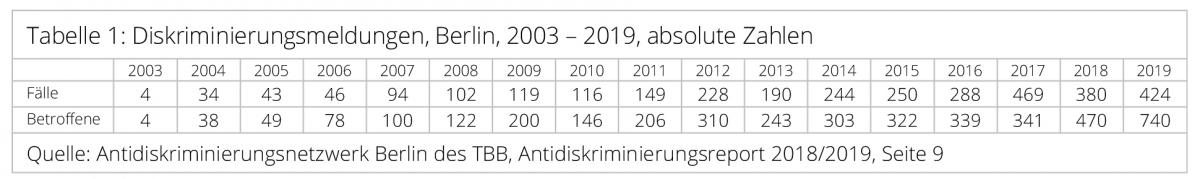

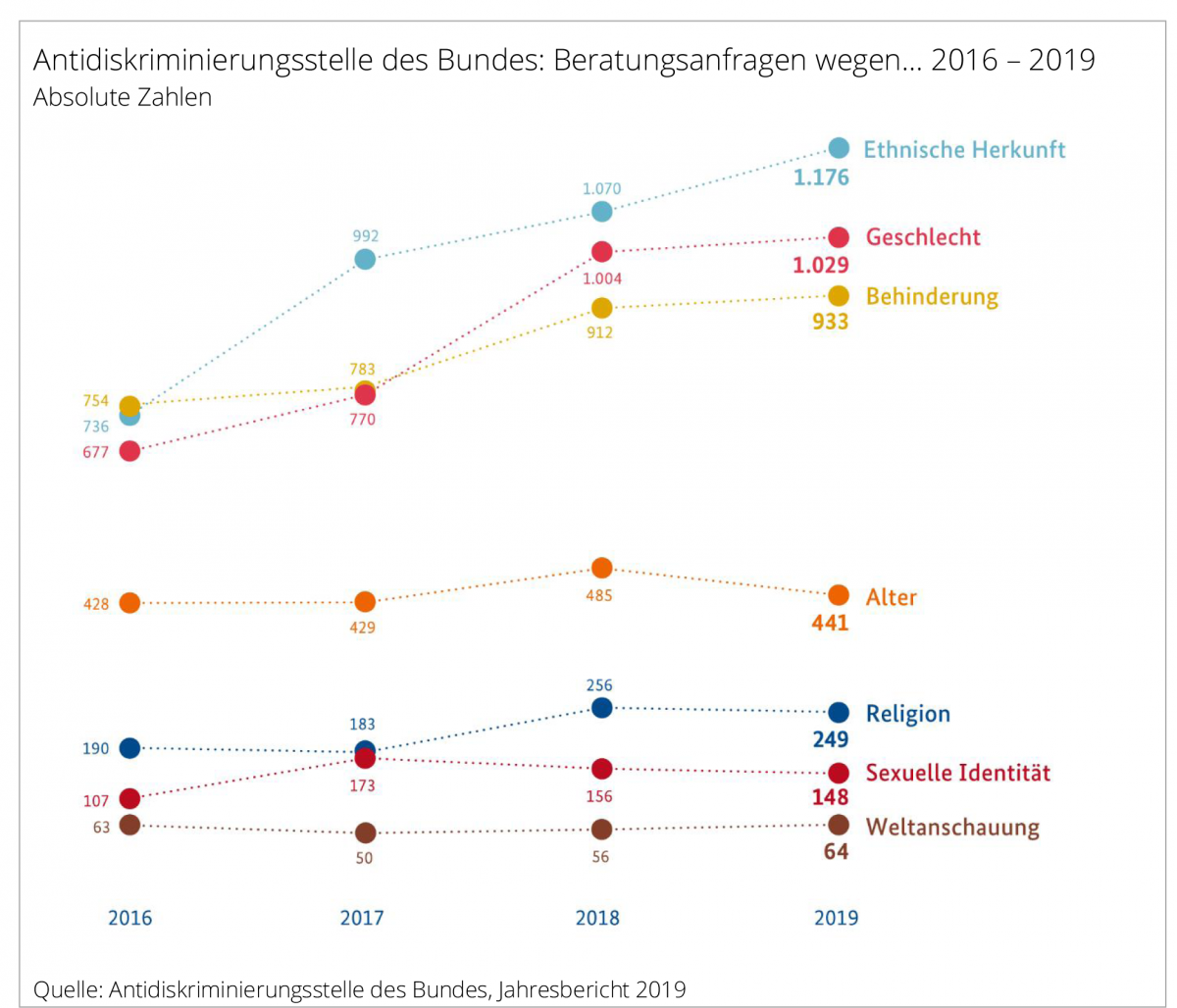

Wenn es darum gehen soll, „das Problem der Islamfeindlichkeit auch zahlenmäßig sichtbarer“ zu machen, dürfen empirische Daten und Analysen erwartet werden. Die Antidiskriminierungsreporte des TBB dokumentieren über die Jahre die Anzahl der gemeldeten Vorfälle: 2019 sind es beispielsweise 424.

Inwiefern spielt jedoch Religion bei diesen Diskriminierungen eine Rolle? Hierauf scheint der gelegentlich zitierte Bericht der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte „Erhebung der Europäischen Union zu Minderheiten und Diskriminierung“ (2011) zu verweisen – in der Afrikaner und Surinamer befragt wurden. Von den Befragten in den teilnehmenden europäischen Ländern (Deutschland zählte nicht dazu) wird Religion als zweitwichtigstes Diskriminierungsmerkmal angenommen. Das bezieht sich allerdings auf die Annahmen dieser Befragtengruppen, nicht auf ihre realen Erfahrungen. Zudem handelt es sich um Zuwanderer mit christlicher und muslimischer Religionszugehörigkeit, die ihren Glauben als sehr wichtig erachten (S. 119).

Hinsichtlich der Fragen einer Diskriminierung von Muslimen hilft diese Umfrage nicht weiter, da sie sich auf Erwartungen und Annahmen bezieht und zudem Deutschland nicht vorkommt. Die Wichtigkeit von Religion als Diskriminierungsgrund lässt sich aber durch die Berichte feststellen, die vom Türkischen Bund Berlin-Brandenburg (TBB) genannt werden.

Nach Diskriminierungsgründen sortiert zeigt sich die besondere Bedeutung der „rassistischen Diskriminierung“ (die wohl als „ethnische Diskriminierung“ besser benannt sein würde), die (bei Mehrfachnennungen) zwar abnehmend, aber 2019 noch für rund 50 Prozent aller Meldungen genannt wird.

Die Rolle der „Religion“ als Diskriminierungsgrund wird abnehmend (bei Mehrfachnennungen) 2019 nur noch bei neun Prozent aller Meldungen benannt.

Dazu scheint im Widerspruch zu stehen, dass in dem „Bericht zum Kooperationsprojekt ‚Netzwerk gegen die Diskriminierung von Muslimen‘ zwischen ADNB des TBB und Inssan e.V. (2010 -2013)“ der Religion eine wesentlichere Rolle zugeschrieben wird. Hakan Tosuner schreibt in diesem Bericht (Seite 26-35) einen Beitrag über: „Alltagsdiskriminierung von Muslimen. Auswertung der Fragebogen aus den Jahren 2010 bis 2011.“ Es ist also eine evidenzbasierte Analyse der Alltagsdiskriminierung von Muslimen zu erwarten.

Eine solche Auswertung erfolgt jedoch nicht. Es wird lediglich eine Übersicht zur „Ethnischen Herkunft der Diskriminierten“ und vier Kreisdiagramme abgebildet, zu „Geschlecht der Diskriminierten“, zum „Diskriminierungsbereich (Mehrfachnennungen möglich), zum „Alter der Diskriminierten“ und zu „Diskriminierungsmerkmal (Mehrfachnennungen möglich)“ mit den Merkmalen „Religion“ (61 Prozent), „Ethnie“ (24 Prozent) und „Sonstiges“. Dazu heißt es:

„Auch das Phänomen der Mehrfachdiskriminierung wird hier deutlich, denn eine muslimische (Religion), türkischstämmige (Ethnie) kopftuchtragende (äußeres Erscheinungsbild), Frau (Geschlecht) ist gleich in mehrfacher Hinsicht Diskriminierung ausgesetzt. Etwa zwei Drittel der Betroffenen Muslime sind der Auffassung, dass ihre Religion bei der erfahrenen Diskriminierung eine Rolle gespielt hat, wohingegen ein Fünftel angab, dass ihre ethnische Herkunft der Grund für Diskriminierung war. In den Fragebögen war eine Mehrfachnennung von Diskriminierungsgründen möglich, z. B. Religion, ethnische Herkunft, äußeres Erscheinungsbild, Sprache, Alter, Geschlecht, Behinderung, sexuelle Identität, sozialer Status.“

Dann folgen fünf Seiten „Fallbeispiele“, die sich weitestgehend auf die Thematik des Kopftuchtragens beziehen und im wissenschaftlichen Sinne nur als anekdotische Evidenz zu betrachten sind. Das ist empirisch schwach – obwohl Hakan Tosuner, der auch Geschäftsführer des 2013 gegründeten „Avicenna-Studienwerk“ (Begabtenförderungswerk für Muslime) ist, wissenschaftlicher Mitarbeiter (zusammen mit Nina Mühe, der CLAIM-Projektkoordinatorin) am Lehrstuhl für Vergleichende Kultur- und Sozialanthropologie der Universität Viadrina, Frankfurt/Oder (Prof. Werner Schiffauer) war, also qualifiziert ist und die Grundtechniken des wissenschaftlichen Arbeitens beherrschen sollte.

Insofern hätte er auch wissen müssen, dass die größere Wichtigkeit von Religion in den Inssan-Meldungen daher rührt, dass vom Inssan e. V. vorrangig in Moscheegemeinden über Diskriminierungen aufgeklärt und zu Meldungen ermuntert wird, also bei den stärker religiösen Muslimen, die in eine Moschee gehen. Ihre größere Gewichtung von Religion stellt sich zwangsläufig auch in den Ergebnissen dar. Das hat etwa die gleiche Logik, als würde man in einer Bäckerei morgens fragen, was Menschen gewöhnlich in der Stadt einkaufen und (bei Mehrfachnennungen) mehrheitlich die Antwort „Brötchen“ erhalten.

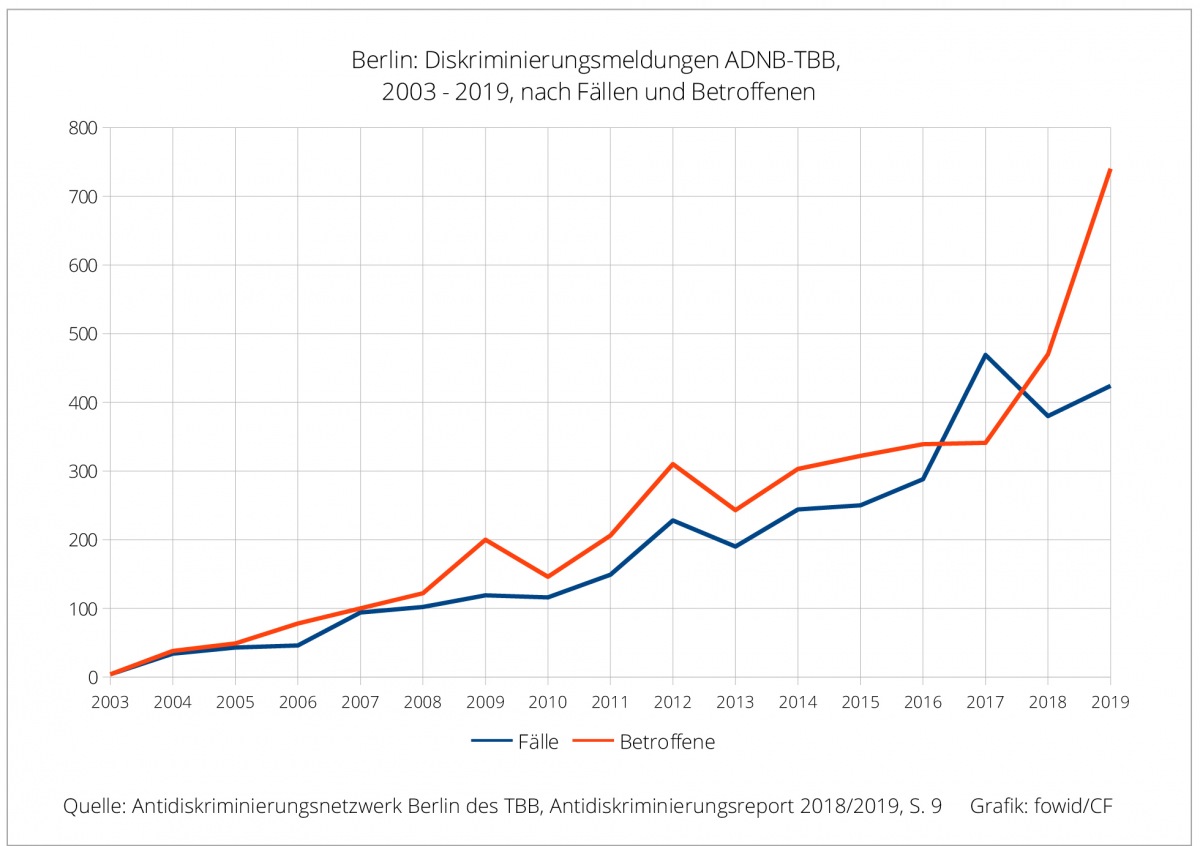

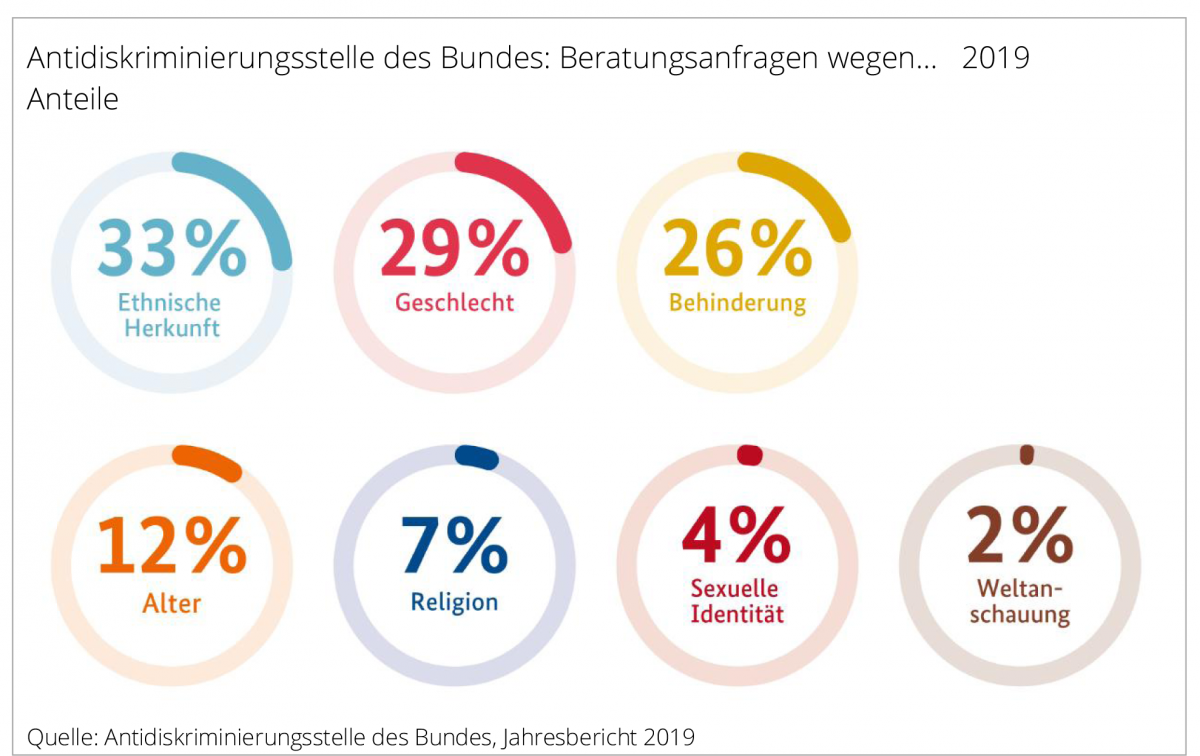

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes nennt im „Jahresbericht 2019“ die Zahlen sowie Fakten ihrer Beratungsanfragen und kommt zu deutlich anderen Ergebnissen als Hakan Tosuner: Auch bei Mehrfachnennungen (rund 5 Prozent) beträgt der Anteil von Anfragen zur Beratung hinsichtlich Diskriminierung wegen der Religion (von 2016 bis 2019) bundesweit gleichbleibende 6 – 7 Prozent.

Diskriminierungen wegen ethnischer Herkunft, Geschlecht, Behinderung und Alter sind durchgehend häufiger als Grund für eine Beratungsanfrage genannt als das Merkmal „Religion“.

Diese Verteilungen waren übrigens bereits 2013 zu beobachten (vgl. Bundestagsdrucksache 18/13060, S. 43).

Angesichts der langanhaltenden Kopftuchdebatte mag die geringe Relevanz des Faktors „Religion“ auf dem Gebiet der Diskriminierung erstaunen. Dennoch geht die Antidiskriminierungsstelle des Bundes sehr ausführlich auf dieses Thema ein. In der Publikation „Religiöse Vielfalt am Arbeitsplatz“ heißt es dazu, dass das Kopftuch ein wesentliches Religionselement sei: (S. 8)

„Die meisten Beratungsanfragen, die bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes zum Thema Religion eingehen, kommen von muslimischen Frauen, die ein Kopftuch tragen. Oft werden sie bei der Bewerbung auf Praktikums-, Studien- und Ausbildungsplätze abgelehnt.“

Exkurs: Kopftuch

Das Tragen eines Kopftuchs am Arbeitsplatz ist ein seit Jahren umstrittenes Thema. Dazu schreibt die Antidiskriminierungsstelle des Bundes:

„Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz schützt unter anderem vor Benachteiligungen im Bereich des Arbeitslebens. Nicht selten wenden sich in diesem Zusammenhang auch Personen an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, die sich wegen ihrer Religion benachteiligt fühlen.

In vielen Fällen betrifft dies muslimische Frauen, die aus religiösen Gründen ein Kopftuch tragen. Dabei beschäftigt die Frage, inwiefern Arbeitgeber*innen das Tragen eines Kopftuchs am Arbeitsplatz beschränken oder sogar verbieten können, immer wieder die Gerichte.“

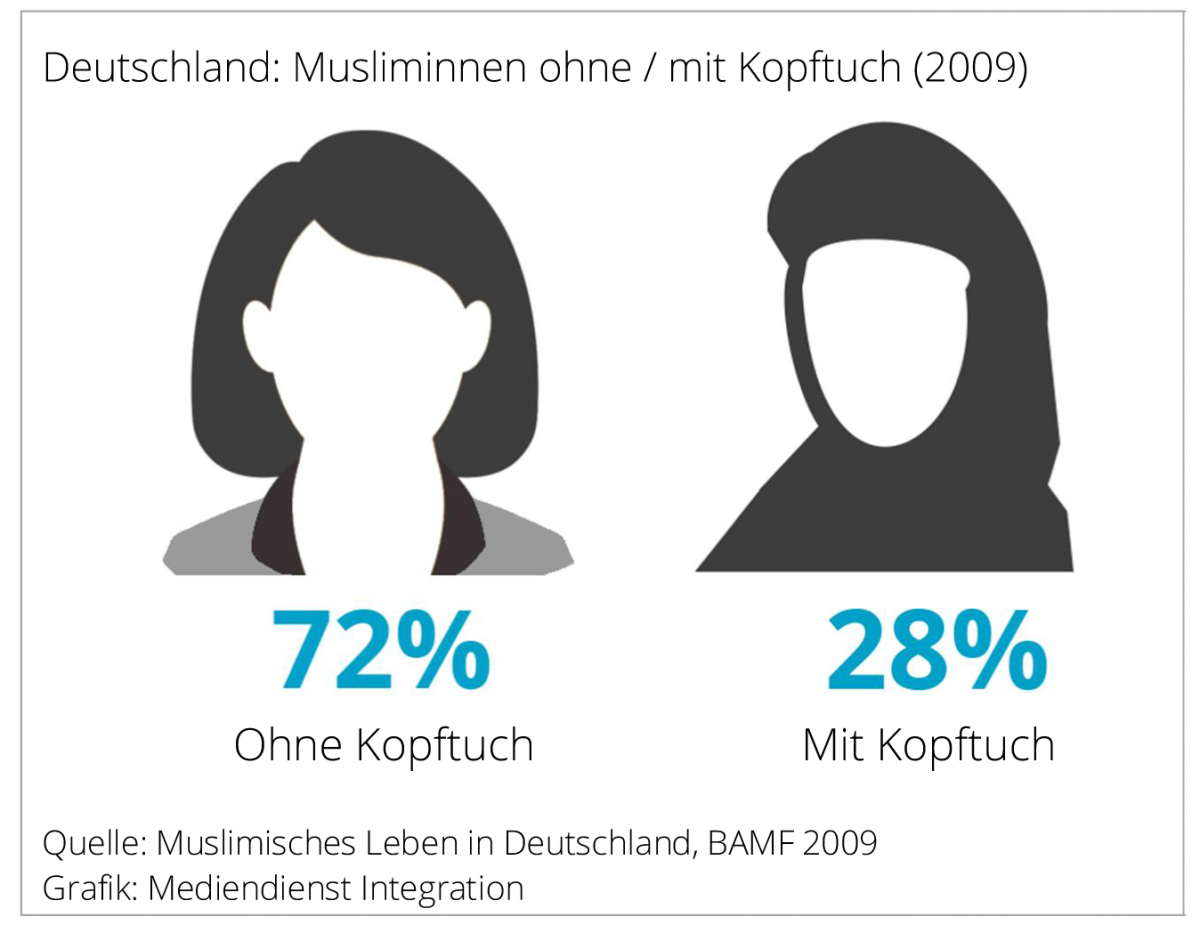

Der Forschungsbericht von Sonja Haug, Stephanie Müssig und Anja Stichs: „Muslimisches Leben in Deutschland“ (2008) widmet sich ausführlich (S. 193 – 216) auch dem Thema des Kopftuchs und stellt u. a. fest, dass nur 28 Prozent der Musliminnen, also rund ein Viertel, ein Kopftuch tragen, 72 Prozent dagegen nicht.

Wenn auch 92 Prozent der kopftuchtragenden Frauen das Kopftuch als religiöse Pflicht ansehen, entsprechen sie damit nur ca. 26 Prozent und nicht der großen Mehrheit der religiösen Musliminnen, die überhaupt kein Kopftuch tragen. Auch von den Musliminnen, die sich selbst als „stark gläubig“ bezeichnen, tragen nur 41 Prozent ein Kopftuch.

Zudem gibt es eine deutliche Altersverteilung unter den kopftuchtragenden Musliminnen. In der Altersgruppe der 16-25-Jährigen tragen 22 Prozent ein Kopftuch und, mit den älteren Altersgruppen ansteigend, sind es bei den 66-Jahre-und-Älteren 50 Prozent.

Die Darstellung, das Tragen eines Kopftuchs in der Öffentlichkeit sei die „weithin anerkannte religiöse Pflicht“ einer Muslimin, hat keinen empirischen Beleg und entspricht also nicht der gelebten Realität von Musliminnen.

Insofern ist es erstaunlich, wie falsch diese Ergebnisse auch in wissenschaftlichen Texten dargestellt werden. So schreiben Naika Foroutan, Coşkun Canan, Sina Arnold,Benjamin Schwarze, Steffen Beigang, Dorina Kalkum in: „ Deutschland postmigrantisch. Gesellschaft, Religion, Identität. Erste Ergebnisse“ (2014) – eine Publikation des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung (BIM) an der Humboldt-Universität (S. 39):

„Als Motiv für das Kopftuchtragen dominiert die Perspektive, dass es sich um eine religiöse Pflicht handle. Dies geben 92,3 Prozent der befragten Musliminnen an. An zweiter Stelle und von 42,3 Prozent genannt folgt, dass das Kopftuch Sicherheit gebe. An dritter Stelle liegt der Wunsch, als Muslimin erkennbar zu sein. Fremderwartungen von Familie und/oder Partner spielen dagegen nur eine untergeordnete Rolle und werden jeweils von ca. 6–7 Prozent der Kopftuchtragenden genannt (Haug et al. 2009: 205–206). Damit stellt das Kopftuch für die meisten Musliminnen einen selbstbestimmten Akt religiöser Bekundung dar.“

Der Einstiegsfehler ist, dass es nicht 92,3 der befragten Musliminnen sind, wie im Text geschrieben, sondern 92,3 Prozent der 28 Prozent der Musliminnen, die ein Kopftuch tragen.

Entstehen so wissenschaftlich und politisch zitierbare Falschdarstellungen?

4. Begrifflichkeiten

4.1. Mehrdimensionalität

Da „Religion“ – auch bei der einzelnen Zählung bei Mehrfachnennungen von Diskriminierung – quantitativ nur eine marginale Rolle spielt, erschien es den Religionsaktivisten angebracht, sie in einen größeren Zusammenhang ‚einzubinden‘: die Mehrdimensionalität.

Die Sichtweise der Mehrdimensionalität von Diskriminierungen geht, nach Canan Korucu (in ihrem Beitrag „Aspekte der mehrdimensionalen Diskriminierung von Kopftuch tragenden Musliminnen in Berlin“, in: „Islamophobie - Einblicke in die Alltagsdiskriminierung von Muslima und Muslimen in Berlin“) auf Judy Gummich zurück.

„Die Untersuchung der mehrdimensionalen bzw. intersektionellen Diskriminierung hatte ihren Anfang in den späten 80ern und frühen 90ern in den USA. „Schwarze Studentinnen fanden heraus, dass Schwarze Frauen in den USA spezifischen Formen von Diskriminierung ausgesetzt sind, die weder Schwarze Männer noch weiße Frauen erfahren und die aufgrund des Zusammenwirkens der Einzelfaktoren (Schwarz und Frau) entstehen.“ Das Konzept der mehrdimensionalen bzw. intersektionellen Diskriminierung geht davon aus, dass jede Person eine mehrschichtige Identität hat, bestehend aus den Persönlichkeitsmerkmalen Geschlecht, sexuelle Identität, Ethnie, Alter, Religion, Gesundheitsstatus usw., d. h. jede Person hat eine aus verschiedenen Aspekten zusammenwirkende, vielschichtige (= intersektionelle) Identität. Demzufolge kann es auch Diskriminierungen aufgrund der verschiedenen Persönlichkeitsmerkmale geben, wobei die Person nicht unbedingt wegen eines einzigen Persönlichkeitsmerkmals diskriminiert werden muss. „Diskriminierung knüpft an einem oder mehreren Persönlichkeitsmerkmalen an. Doch sind es nicht die realen, vermeintlichen oder konstruierten Persönlichkeitsmerkmale selbst, sondern die Zuschreibungen, die mit diesen Persönlichkeitsmerkmalen in Verbindung gebracht werden, die für die Diskriminierung wesentlich sind.“

Diese Ausführungen lassen sich mit der Stellungnahme von Mario Peucker vergleichen: „Diskriminierung aufgrund der islamischen Religionszugehörigkeit im Kontext Arbeitsleben – Erkenntnisse, Fragen und Handlungsempfehlungen. Erkenntnisse der sozialwissenschaftlichen Forschung und Handlungsempfehlungen.“ (Eine Publikation der Antidiskriminierungsstelle des Bundes.) Mario Peuker schreibt, dass die Forschungslage zur Diskriminierung sehr gering sei, aber dass es auch generell mit der Religionszugehörigkeit als Einzelfaktor ein Problem gibt.

„Zum anderen gestaltet sich die empirische Analyse solcher Prozesse der Diskriminierung von Muslimen und Musliminnen durch die oft unauflösbare Verflechtung verschiedener Diskriminierungsgründe, angefangen bei Religion und ethnischer Herkunft bis hin zu Geschlecht, möglicherweise auch Alter und dem sozialen Status, besonders anspruchsvoll. Die Rolle der islamischen Religionszugehörigkeit innerhalb dieser Formen mehrdimensionaler Diskriminierung – losgelöst von anderen Faktoren – zu untersuchen, erweist sich sehr häufig als nicht möglich und trägt darüber hinaus nur selten zu einem besseren Verständnis dieser speziellen Diskriminierungsmechanismen bei.“

Religion kann in eine Mehrdimensionalität auch anders ‚eingepflegt‘ werden. In der Ausarbeitung von Maureen Maisha Auma: „Rassismus: Eine Definition für die Alltagspraxis“ heißt es zum „Modernen Rassismus 2“ (S. 7), dass die biologischen Kriterien durch Kultur ersetzt werden:

„Die seit der Zeit der Aufklärung bis ins 20. Jahrhundert vorherrschende Idee, Menschen ließen sich nach biologischen Kriterien in klar voneinander abgegrenzte ›Rassen‹ unterteilen, wurde wissenschaftlich konsequent zurückgewiesen. Damit hat sich aber das Aussagesystem des Rassismus keineswegs erübrigt. Tatsächlich hat sich der Gegenstand rassistischer Markierung lediglich verschoben: Heute wird nur noch selten mit biologisch begründeten Unterschieden oder gar mit dem Begriff ›Rasse‹ argumentiert. Stattdessen wird der Begriff der ›Kultur‹ bemüht, um Differenzen herzustellen, herauszustellen und festzuschreiben. […]

Kulturelle Praxisformen – dazu gehören z.B. religiöse Praktiken, Formen der Erziehung, Kleidungsstile oder Geschlechterarrangements – werden als unvereinbare, mit Mängeln und Defiziten behaftete Gegensätze zur dominanten Kultur entworfen.“

Damit ist die Religion ‚eingemeindet‘. Und wenn Maureen Maisha Auma von „Eigenschaftssets“ schreibt, so wird es nicht als Basis, sondern als Zuschreibung, d. h. als Konsequenz betrachtet. (S. 8)

„Auch diese Wahrnehmung [eines Kopftuches] basiert auf der Zuschreibung eines negativen Eigenschaftssets, das als Differenzmarkierung ebenfalls für eine gesamte Gruppe – in diesem Falle ›muslimisch‹ markierte Frauen – zum Tragen kommt: Die entsprechenden Personen werden als potentiell passiv, fundamentalistisch, rückständig und unterdrückt dargestellt.“

Diese Ausarbeitung wurde im Rahmen der Publikationen der „Regionalen Arbeitsstellen für Bildung, Integration und Demokratie (RAA) e. V.“ veröffentlicht, bei der die Vorstandsvorsitzende des Inssan e.V. als Referentin arbeitet.

4.2. Islam- und Muslimfeindlichkeit

In vielen Publikationen ist eine gleichzeitige Nennung von „Islam- und Muslimfeindlichkeit“ üblich geworden. So wird im 12. Integrationsbericht (2019, S. 69) eine Gleichsetzung referiert.

„‘Der‘ Islam und ‚die‘ Muslime als homogene Einheit sind sehr häufig Gegenstand von Debatten rund um Themen wie Zuwanderung und Integration und werden mit kollektiven Negativeigenschaften belegt und problematisiert. Die Dimension der Muslim- und Islamfeindlichkeit ist seit dem letzten Berichtszeitraum weiterhin auf hohem Niveau.“

Dazu wird auf den 11. Integrationsbericht verwiesen, in dem dazu allerdings keine Zahlen zu finden sind.

So auch beispielsweise bei Andreas Zick: „Islam- und muslimfeindliche Einstellungen in der Bevölkerung. Ein Bericht über Umfrageergebnisse“ für die Deutsche Islamkonferenz (DIK). Die Studie befasst sich allerdings weitestgehend mit den Meinungen zu Muslimen aufgrund der Bielefelder Studien zur Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit (GMF). Die prozentuale Zustimmung zu muslimfeindlichen Einstellungen in der Bevölkerung im GMF-Survey 2003 bis 2011 (S. 38) beläuft sich dabei auf eine Variationsbereite von 25 bis 40 Prozent.

Im Unterschied dazu nennt die Bertelsmann-Stiftung im Religionsmonitor (2019) hinsichtlich der Frage, ob man den Islam für bedrohlich halte, 52 Prozent Zustimmung in der Gesamtbevölkerung. Allerdings sagt dazu die Programmchefin „Lebendige Werte“ des Religionsmonitors, Yasemin El-Menouar: „Skepsis gegenüber dem Islam bedeutet noch keine Islamfeindlichkeit.“

„‘Viele Menschen äußern mit Blick auf den Islam Vorbehalte, leiten daraus aber keine politischen Forderungen oder antidemokratische Sichtweisen ab.“ Nur eine Minderheit der Bürger zeige eine deutlich islamfeindliche Sicht und fordere etwa, die Zuwanderung von Muslimen zu unterbinden.

Der Anteil von Menschen mit einer islamfeindlichen Einstellung ist im Verlauf der vergangenen Jahre laut Religionsmonitor insgesamt gesunken: Betrug er 2017 in Deutschland noch 20 Prozent, liegt er 2019 bei nur noch 13 Prozent. Die Analysen zeigen außerdem, dass Personen mit eindeutig islamfeindlichen Positionen häufig nicht nur Muslime, sondern auch andere Minderheiten ablehnen und ein insgesamt gegen Vielfalt gerichtetes Weltbild vertreten.‘“

Diese Hinweise verweisen bereits darauf, dass „der Islam“ und „die Muslime“ zwei unterschiedliche Kategorien sind, deren gleichzeitige Nennung und Verbindung mit „und“ inhaltlich nicht gerechtfertigt ist. Wichtig in diesem Zusammenhang: Die Bezeichnung „Muslim/Muslimin“ verweist auf Menschen, die persönlich von Diskriminierungen betroffen sein können. Es gibt jedoch keine „Frau Islam“ und keinen „Herrn Islam“, die Opfer von Diskriminierungen werden könnten. Prinzipiell kann daher bezweifelt werden, ob „Islamfeindlichkeit“ – im Unterschied zu „Muslimfeindlichkeit“ – eine sinnvolle Kategorie darstellt. Denn Ideensysteme leiden nicht darunter, wenn sie scharf angegriffen werden, es sind stets Menschen, die unter solchen Angriffen zu leiden haben.

„Der Begriff „Islamfeindlichkeit“ leidet zu dem darunter, dass es „den Islam“ in dieser singulären Form gar nicht gibt. Denn „der Islam“ ist – ebenso wie das Christentum – ein historisch überliefertes Regelwerk, mit verschiedensten Varianten (und heiligen Schriften von Männern), auf das sich Menschen, die dieses Regelwerk als für sich verpflichtend und ausschließliche Wahrheit ansehen, berufen (können), um ihre Handlungsweisen zu begründen und zu rechtfertigen. Die Varianten, Auslegungen, Rechtsschulen, nationale Gemeinsamkeiten und Unterschiede innerhalb des Islam sind facettenreich bunt. Am auffallendsten ist wohl das Bestehen einer ‚Kriegsfraktion‘ und einer ‚Friedensfraktion‘ innerhalb des Islam. Insofern ist es verständlich, dass bei Befragungen nach der Bedrohlichkeit des Islams rund 60 Prozent der Befragten den Islam als „bedrohlich“ empfinden, und nicht als „Bereicherung“, wenn sie sich die Gräueltaten in Syrien und dem Irak sowie die Terroranschläge von New York, Paris, London, Paris, Nizza, Berlin etc. der Kriegsfraktion des Islam vergegenwärtigen– zu denen auch Al-Qaida und der IS zu zählen sind.

Mit dieser Frage der Begrifflichkeit hat sich auch Isabell Diekmann in: „Islamfeindlichkeit oder MuslimInnenfeindlichkeit? Empirische Datenanalyse zur Differenzierung zweier Phänomene“ befasst. Es wurden den Befragten verschiedene Aussagen einerseits zum „Islam“ und andererseits zu „Muslimen“ vorgelegt.

„Vieles spricht für die Unterscheidung von MuslimInnen- und Islamfeindlichkeit, sodass durchaus ein sensiblerer Umgang mit diesem Konzept sowie seiner Operationalisierung und Benennung gefordert werden kann. Für MuslimInnen als Menschen können die Folgen von Abwertung und Diskriminierung anders aussehen als im Falle des Islam. Während die Abwertung von und Bedrohungsgefühle durch den Islam besonders in Hinblick auf Integration interessant und wichtig sind, können die Folgen für MuslimInnen als Menschen im Fokus der Abwertung darüber hinaus sozialer, psychischer sowie gesundheitlicher Natur sein.“

Wie sehr beide Begrifflichkeiten jedoch vermengt werden, zeigt auch ein Beitrag des Mediendienst Integration mit dem „Infopapier antimuslimischer Rassismus in Deutschland. Zahlen und Fakten“ in dem unter der Zwischenüberschrift „Vorurteile gegen ‚den Islam‘ sind weit verbreitet“ dann die Befragungsergebnisse von „Antimuslimischen Einstellungen“ dargestellt werden.

5. Empirie, Teil 2

Ein maßgeblicher muslimischer Akteur in diesem Feld ist der bereits genannte Inssan e.V. In einem zusammenfassenden Bericht über Meldungen der Jahre 2016 – 2018 ist dessen Schlussfolgerung zuzustimmen.

„Die gesellschaftliche und politische Lage macht die Dokumentation, Beratung und das Vorgehen von und gegen Benachteiligung, Anfeindungen und Übergriffe aktuell besonders unentbehrlich.“

Die Frage ist allerdings, wie diese Dokumentation erfasst, ausgewertet und publiziert wird.

Zur Methodik schreibt der Inssan e. V. (2019), dass es sich um eine „standardisierte Datenerfassung“ handele.

„Die Anlaufstelle erfasst seit 2016 systematisch Beleidigungen, Anfeindungen, Benachteiligungen bis tätliche Angriffe auf Muslim*innen und Menschen, die als solche markiert werden. Es handelt sich um eine standardisierte Datenerfassung zu Beschwerdefällen. Bei den Fallzahlen handelt es sich um Meldungen betroffener Menschen. Die Dokumentationsstelle arbeitet nicht als Recherche- und Monitoringstelle. Meldungen werden überwiegend schriftlich über den Meldebogen an die Anlaufstelle herangetragen oder über den Meldelink.“

Es ist also ein weites Feld – auch wenn es „systematisch“ heißt – eine gesamte Bandbreite von subjektiv empfundenen „Beleidigungen und Anfeindungen“ bis hin zu „tätlichen Angriffen auf Muslim*innen und Menschen, die als solche markiert werden“.

Im Online Fragebogen des „Netzwerk gegen Diskriminierung und Islamfeindlichkeit (Inssan e. V.)“ wird nach „Äußere Merkmale mit Relevanz für den Vorfall“ gefragt und als Antwortmöglichkeiten vorgegeben: Kopftuch / Niqab / Abaya / Bart / Turban / Dunkle Hautfarbe, Haare, Augen / Akzent / „Nichtdeutscher Name“.

Zudem gibt es noch eine Abfrage zu: „Vermutete Diskriminierungsgründe“ mit den Antwortvorgaben und möglichen Mehrfachnennungen: (Zugeschriebene) ethnische Herkunft (z. B. aufgrund von Namen, vermutetem Herkunftsland oder Hautfarbe) / (Zugeschriebene) Religion, Weltanschauung (z. B. aufgrund von religiöser Praxis oder Kleidung) / Geschlecht z. B. Diskriminierung von Frauen / Sexuelle Identität, Orientierung (z. B. Homophobie, Transfeindlichkeit) / Behinderung (z. B. verwehrter Zugang wegen geistiger oder körperlicher Beeinträchtigungen) / Alter (z. B. verwehrter Zugang wegen hohen Alters) / Sozialer Status (z. B. aufgrund von Sprechweise, Allgemeinwissen, Verhalten, Kleidungsstil, Einkommen) / Sonstiges (s. Fallbeschreibung).

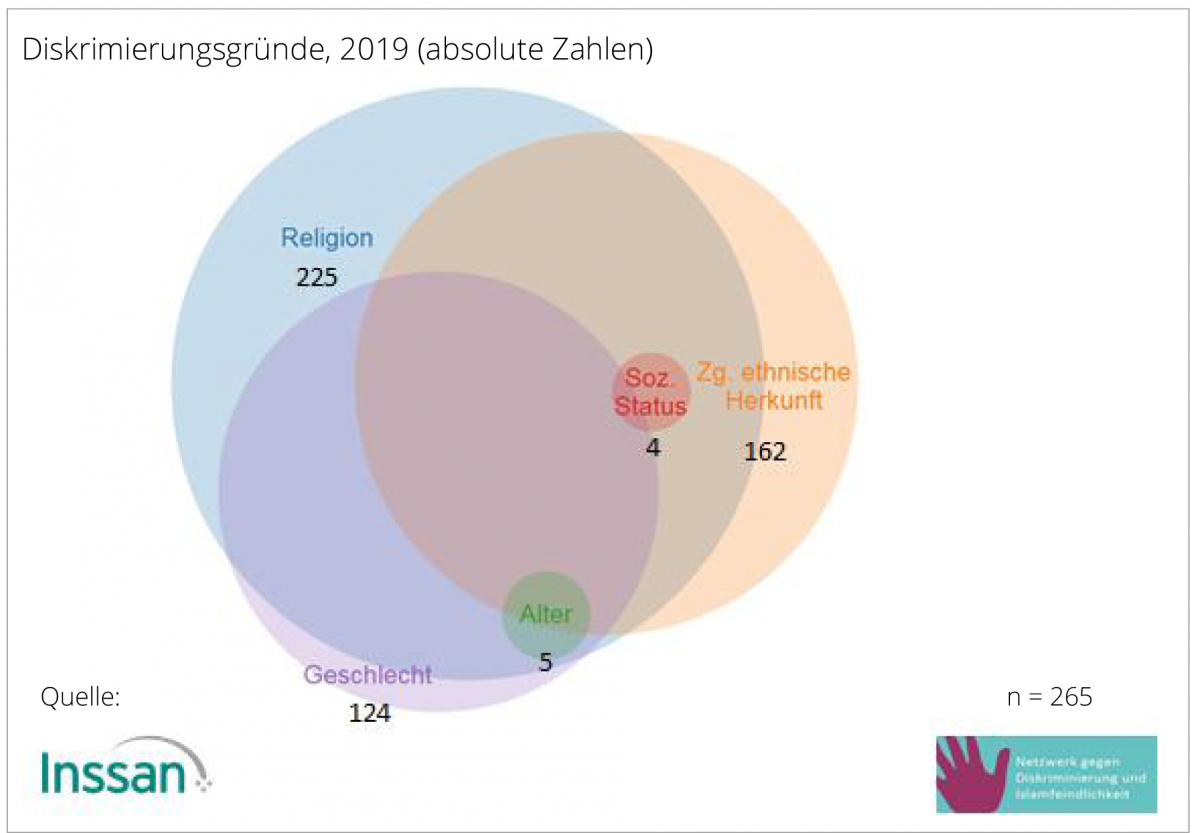

Diese vielen Informationen, die – zumindest für die gemeldeten Fälle – ein differenziertes Bild nach Diskriminierungsgründen ermöglichen würde, werden jedoch nicht systematisch aufgearbeitet. Stattdessen wird eine Grafik mit sich einander überlappenden Kreisen gezeigt.

Nicht nur die Nicht-Auswertung in einfachen zweidimensionalen Tabellen sondern auch die Sachbeschreibung gibt Anlass, nach der sozialwissenschaftlichen Kompetenz zu fragen.

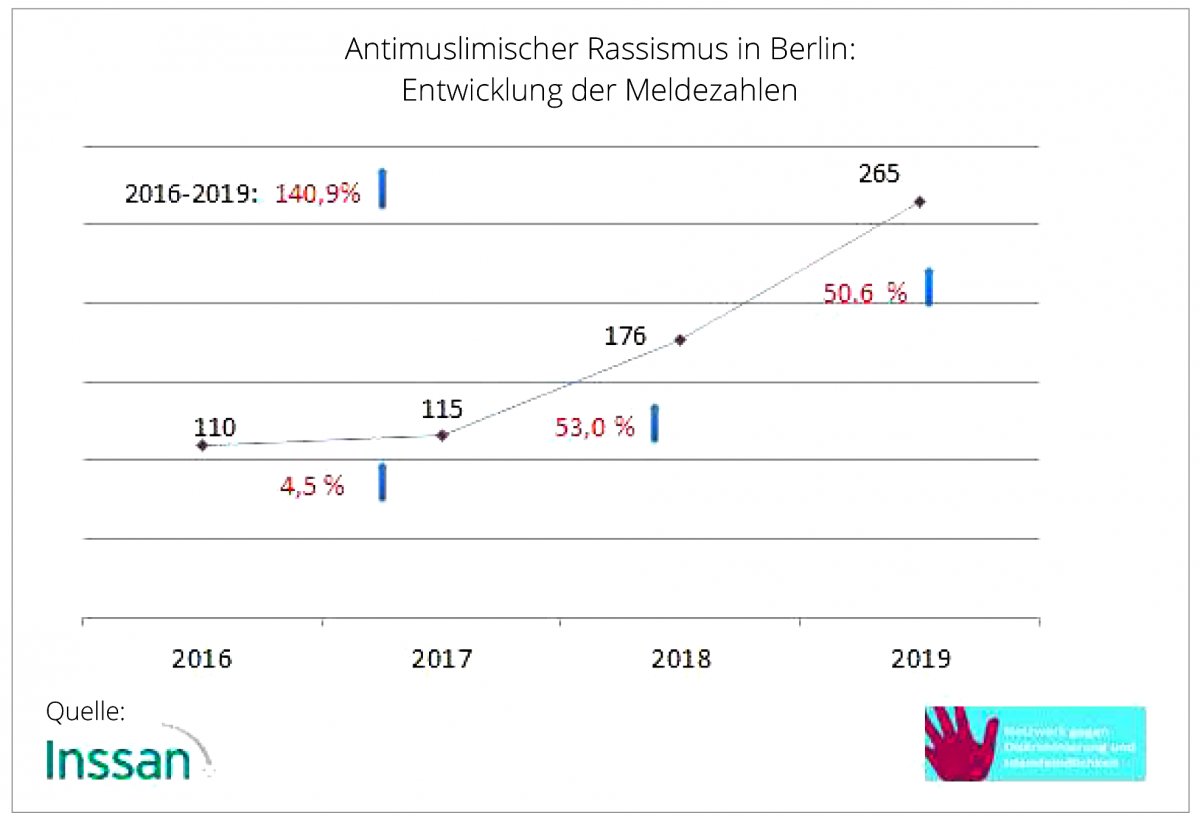

„Das Netzwerk gegen Diskriminierung und Islamfeindlichkeit (Inssan e.V.) verzeichnet mit 265 Vorfällen für das Jahr 2019 einen besorgniserregenden Zustand in Berlin. Im Vergleich zum Jahr 2018 ist das ein Anstieg um 88 Vorfälle.“

Das wird auch in einer Grafik dargestellt:

Was ist daran auszusetzen?

1. Es handelt es sich nur um gemeldete Vorfälle, in der Formulierung wird aber intendiert, („besorgniserregender Zustand“) dass es sich um die Realität der Anzahl der tatsächlichen Vorfälle („Fallzahlen“) handele.

2. Die Angabe von prozentualen Steigerungen suggeriert, dass der „antimuslimische Rassismus“ sich jährlich steigere und sich seit 2016 sich als verdoppelt habe (+ 140,9 Prozent). Dass nach Vorträgen in Moscheegemeinden, innermuslimischer Öffentlichkeitsarbeit zu Diskriminierungen, Hinweise auf die Meldemöglichkeiten, seit 2019 ist auch eine Online-Meldung möglich etc. mehr Vorfälle gemeldet werden, kann zwar als Erfolg dieser Öffentlichkeitsarbeit gewertet werden, ganz sicher aber nicht als einen wissenschaftlich stichhaltigen Beleg für einen realen Anstieg solcher Vorfälle.

Inssan/CLAIM publizieren das Thema eher emotionalisierend, plakativ – nicht nur bei der Beschreibung eines „besorgniserregenden Zustandes“ – sondern auch, wenn es heißt: „Heute wieder. – Aktionswoche gegen antimuslimischen Rassismus macht tagtägliche Übergriffe und Diskriminierungen zum Thema.“ Oder, so in der Präsentation der Fallzahlen für 2019 mit der Überschrift: „Übergriffe auf Muslim*innen sind in ihrer Intensität deutlich ungehemmter.“ Für diese Tatsachenaussage gibt es jedoch keinerlei Belege.

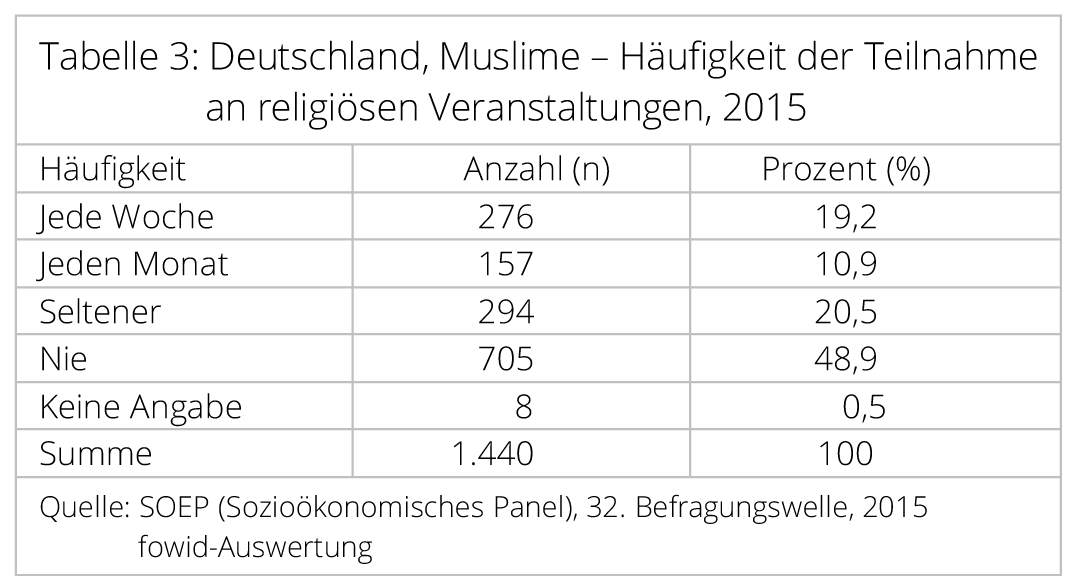

Die Schieflage des methodischen Vorgehens von Inssan/CLAIM – nur in den Moscheen und muslimischen Einrichtungen zu recherchieren –, zeigt sich auch in der Tatsache, dass nur eine Minderheit der Muslime in Deutschland überhaupt regelmäßig, d. h. mindestens einmal im Monat, eine Moschee besucht. Nach einer fowid-Auswertung der 32. Befragungswelle des SOEP (Sozioökonomischen Panels), 2015, handelt es sich dabei um einen Anteil von nur 30 Prozent. Das heißt, Inssan/CLAIM beschränken sich vorsätzlich auf die religiös aktiven Muslime, aber nicht auf alle Muslime, die in Deutschland leben. Das ist eine religionspolitische Verzerrung der Realität der Muslime in Deutschland.

Es entspricht auch in keiner Weise der Vorgabe der EU-Richtlinie 2000/43/EG in der ein gerichtlich überprüfbarer Nachweis von Diskriminierungshandlungen erwartet wird.

„(15) Die Beurteilung von Tatbeständen, die auf eine unmittelbare oder mittelbare Diskriminierung schließen lassen, obliegt den einzelstaatlichen gerichtlichen Instanzen oder anderen zuständigen Stellen nach den nationalen Rechtsvorschriften oder Gepflogenheiten. In diesen einzelstaatlichen Vorschriften kann insbesondere vorgesehen sein, daß mittelbare Diskriminierung mit allen Mitteln, einschließlich statistischer Beweise, festzustellen ist.“

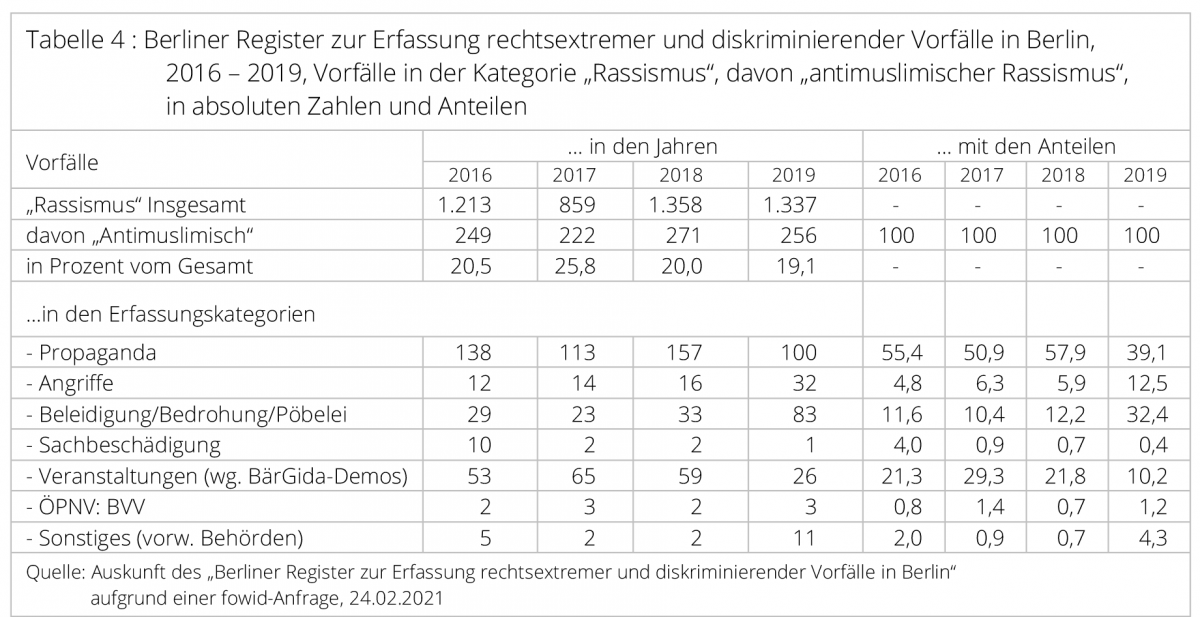

In einer Auswertung des Berliner Registers für die Jahre 2015 bis 2017 sind (so Seite 11) die Zahlen für einen antimuslimischen Rassismus und Antiziganismus in den Themenbereich Rassismus eingeordnet und werden nicht getrennt ausgewiesen. Dies betrifft auch den Registerreport für 2019. Aufgrund einer fowid-Anfrage, mit der Bitte die Zahlen zum Antimuslimischen Rassismus gesondert darzustellen, wurden diese übermittelt.

Diese Informationen bedeuten dreierlei: Zum einen, wie notwendig diese Erfassung ist, weil jede Diskriminierung eine zu viel ist. Zum zweiten, dass der „antimuslimische Rassismus“ nur ein Unterfeld des größeren Feld „Rassismus“ darstellt und zudem mit einem relativ gleichbleibenden Anteil zwischen 19 – 26 Prozent aller Vorfälle dieser Kategorie nur ein kleineres Problem darstellt. Zum dritten hat die „Propaganda“ – mit 39 bis 58 Prozent –, den größten Anteil daran, und das müsste man in einem demokratischen Pluralismus eigentlich ertragen und sich entsprechend politisch dagegen zur Wehr setzen. Rechnet man zu dieser „Propaganda“ noch die „Veranstaltungen“ (wg. BärGida-Demos) hinzu, beträgt der Anteil zwischen 49 und 80 Prozent.

Auch wenn die „Ansprüche und Rechtsschutzmöglichkeiten nach dem AGG“ umfangreich sind, gibt es vergleichsweise wenige Klagen, da dafür vorausgesetzt ist, „dass eine Diskriminierung im Sinne des Gesetzes vorliegt“. Klar ist nämlich: Dass man sich aufgrund der Propaganda Dritter als Mitglied einer bestimmten Gruppe „beleidigt“ fühlt, ist noch kein Ausdruck unzulässiger Diskriminierung. Ansonsten müssten sich beispielsweise konfessionsfreie Menschen permanent über Diskriminierung beschweren, da ihnen in den heiligen Schriften des Christentums und des Islam angedroht wird, nach ihrem Tode im „ewigen Höllenfeuer“ gefoltert zu werden.

Ein anderer Zugang über empirische Befunde zur Diskriminierung wegen der Religion als Muslim gibt es in Untersuchungen und Publikationen der „EU-MIDIS - Erhebung der Europäischen Union zu Minderheiten und Diskriminierung“ (2010) zu „Mehrfachdiskriminierung“. In dieser Untersuchung werden die Daten einer EU-MIDIS-Umfrage unter Minderheitengruppen, d. h. Migranten, und der Bevölkerungsumfrage des Eurobarometers verglichen. Die Wahrnehmung von Diskriminierung ist dabei im Eurobarometer häufiger genannt als in der EU-MIDIS Umfrage. Die Diskriminierung wegen der ethnischen Herkunft wird am häufigsten genannt (62 zu 55 Prozent), gefolgt von der sexuellen Ausrichtung (51 zu 24), dem Alter (46 zu 21), der Religion oder Weltanschauung (45 zu 33), wegen der Behinderung (45 zu 20) und des Geschlechts (30 zu 21).

Von den EU-MIDIS befragten Minderheitengruppen geben 63 Prozent an, in den vergangenen 12 Monaten keine Diskriminierung erlebt zu haben, 23 Prozent nannten einen Grund und 14 Prozent eine Diskriminierung aus mehreren Gründen. Von diesen 14 Prozent der Migranten sehen sich 93 Prozent aufgrund ihrer ethischen Herkunft oder ihres Migrationshintergrundes diskriminiert. 64 Prozent dieser Gruppe sehen sich aufgrund ihrer Religion oder Weltanschauung diskriminiert (72 Prozent der Männer und 56 Prozent der Frauen), was wiederum heißt, dass sich 9 Prozent aller Befragten aus religiösen Gründen diskriminiert fühlen.

Zu den gleichen Ergebnissen kommt die EU-MIDIS-Umfrage in einer Auswertung zu Muslimen. 10 Prozent fühlen sich aufgrund ihrer Religion diskriminiert. „Die höchste Diskriminierungsrate wurde es bei den befragten muslimischen Gruppen verzeichnet, die aus afrikanischen Ländern südlich der Sahara und aus Nordafrika stammten.“ Von den Diskriminierten meldeten 79 Prozent ihre Diskriminierungserfahrung nicht bei einer zuständigen Stelle. 59 Prozent der Betroffenen meinten, es „würde ohnehin nichts unternommen oder sich ändern“ und 38 Prozent sahen keinen Sinn etwas zu melden, da diese Diskriminierungen „Teil ihres ganz normalen Alltagslebens“ sei.

Und, für unsere Fragestellung wesentlich: „Das Tragen traditioneller oder religiöser Kleidung (z . B. eines Kopftuchs) hatte keinen Einfluss auf die Diskriminierungserfahrungen der befragten Muslime.“

6. Konzepte und Konstrukte

Nachdem die Diskriminierungsmeldungen aufgrund des persönlichen Glaubens marginal blieben folgte durch die Religionsaktivisten die Ausweitung auf die Mehrdimensionierung und die Einbettung in einen weiteren Kulturbegriff, für den die empirischen Belege aber auch sparsam sind. Also war es konsequent auf jeglichen empirischen Beleg zu verzichten und die „Muslimfeindlichkeit“ in einem ersten Schritt konzeptionell zu „ethnisieren“ und in einem zweiten Schritt zu „rassifizieren“. Zentraler Begriff ist dabei das Konstrukt eines „antimuslimischen Rassismus“.

Der Vorläufer des Begriffs war die „Islamophobie“, d. h. die Behauptung, dass Islamkritik eine krankhafte Angst („Phobie“) vor dem Islam sei. Dazu ist erhellend, was Sanem Kleff (Projektleiterin Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage) bereits 2005 in „Islamophobie - Was ist das?“ im Tagungsband „Islamophobie - Einblicke in die Alltagsdiskriminierung von Muslima und Muslimen in Berlin“ schrieb: „Islamophobie ist ein ideologisches Konstrukt der politischen Bewegung des Islamismus.“

„Wann der Begriff Islamophobie in den öffentlichen Debatten in Deutschland erstmalig auftauchte, lässt sich recht genau nachvollziehen: Nach dem 11. September 2001 wurde aus islamistischen Kreisen die Behauptung verbreitet, Muslime würden in Deutschland massenhaft verfolgt, sie würden körperlich angegriffen, den Frauen würden die Kopftücher vom Kopf gerissen, die ganze Gesellschaft sei von einer Phobie erfasst, eben der Islamophobie.

Doch prüft man die Fakten, stellen sich diese Behauptungen glücklicherweise als falsch heraus und sind offenbar als Teil des Wunschdenkens der Islamisten zu werten. Wunschdenken deshalb, weil der Islamismus zur Bestimmung des eigenen Profils zwingend eine Feindkonstruktion braucht, um die Abgrenzung zum Anderen zu legitimieren.

Der Islamismus schafft ein Wir-Gefühl insbesondere über die Abgrenzung zum ‚Westen‘, den Nichtmuslimen. Der Islamismus braucht als Legitimation seiner Existenz nicht nur die Abgrenzung, sondern auch den Mythos der eigenen Opferrolle. Immerhin geht es hier ähnlich wie in Prozessen von Nationsgründungen um die Gründung einer virtuellen Gemeinschaft, der Gemeinschaft aller Muslime, also der Umma. Ständig wird Gefahr in Verzug gemeldet. Dadurch sollen nicht nur die Anhänger in einer permanenten Alarmbereitschaft gehalten werden und stets bereit zum Kampf gegen den Feind sein, sondern vor allem potenzielle Anhänger motiviert werden, sich ihnen anzuschließen.“

6.1. Antimuslimischer Rassismus

Nach Darstellung der Migrationsforscherin Sandra Kostner: „Wissenschaft nach Agenda“ (FAZ, 11/2020) wurde die Definition „Islamophobie ist antimuslimischer Rassismus“ durch den britischen Think Tank Runnymed Trust (1997) mit dem Bericht „Islamophobia. A challenge for us all“ in die öffentliche Diskussion eingeführt.

In seinem „Rassismusbericht“ (Seite 11) erläutert Inssan e. V., warum nicht der u. a. von der Deutschen Islamkonferenz gewählte Begriff der „Muslimfeindlichkeit“ verwendet wird.

„Im Unterschied zur internationalen und europäischen Menschenrechtsdebatte, in der im Allgemeinem von Islamophobie oder Diskriminierung und Intoleranz von Muslimen gesprochen wird, gibt es in Deutschland eine intensive Debatte zur Verwendung des ‚richtigen‘ Begriffs, auf der hier nicht im Detail eingegangen werden kann. Ebenso wie im Staatenbericht, hat sich die Deutsche Islamkonferenz für die Verwendung des Begriffs ‚Muslimfeindlichkeit‘, mit der Begründung entschieden, dass hierdurch Unklarheiten ‚ob sich die negative Haltung auf den Islam als Religion oder auf Muslime als betroffene Menschen bezieht‘ beseitigt werden könne. Diese Position wurde von einschlägigen Wissenschaftler_innen zu Recht kritisiert, da hierbei die ‚teils massive Ablehnungshaltung durch die Mehrheitsgesellschaft gegenüber Muslim_innen‘ sowie die strukturelle rassistische Dimension nicht ausreichend abgebildet wird.“

Als Beleg („…einschlägige Wissenschaftlerin…“) wird ein Artikel von Yasemin Shooman verlinkt: „Islamophobie, antimuslimischer Rassismus oder Muslimfeindlichkeit? Kommentar zu der Begriffsdebatte der Deutschen Islam Konferenz“, der von der Heinrich-Böll-Stiftung publiziert wurde.

„Dass es neben dem biologistisch argumentierenden Rassismus eine verbreitete Form des Rassismus gibt, die auf das Merkmal der ‚Kultur‘ (und ihr inhärent auch der ‚Religion‘) zurückgreift, wird im DIK-Zwischenbericht berücksichtigt. Der Begriff ‚antimuslimischer Rassismus‘ wird dennoch abgelehnt, da er sich „nur für die ‚harten Varianten‘ entsprechender Negativ-Einstellungen verwenden“ ließe (Zwischenbericht, S. 3). Hier kommt ein Rassismusverständnis zum Ausdruck, wonach Rassismus ein gesellschaftliches Randphänomen sei, das sich in extremen und damit von der Norm abweichenden Haltungen manifestiere.“

„Ausgehend von der Erkenntnis, dass es zwar keine biologischen menschlichen ‚Rassen‘ gibt, diese jedoch wirkmächtige soziale und politische Konstrukte darstellen, wird in der Rassismusforschung unter dem Begriff ‚racialisation‘ (dt. Rassifizierung) der Prozess verstanden, im Zuge dessen aus einer dominanten gesellschaftlichen Position heraus bestimmte Gruppen als natürliche Gruppen konstruiert, mit kollektiven Zuschreibungen versehen und in binärer Anordnung zur Eigengruppe positioniert werden.“

Im „Internationalen Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung“ der UN (1965) heißt es in Teil 1, Artikel 1:

„In diesem Übereinkommen bezeichnet der Ausdruck „Rassendiskriminierung“ jede auf der Rasse, der Hautfarbe, der Abstammung, dem nationalen Ursprung oder dem Volkstum beruhende Unterscheidung, Ausschliessung, Beschränkung oder Bevorzugung, die zum Ziel oder zur Folge hat, dass dadurch ein gleichberechtigtes Anerkennen, Geniessen oder Ausüben von Menschenrechten und Grundfreiheiten im politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen oder jedem sonstigen Bereich des öffentlichen Lebens vereitelt oder beeinträchtigt wird.“

Von Religion ist hier nicht die Rede.

Allerdings gibt es die Übernahme der Redewendung des „Rassismus gegen Muslime“ in den „Schlussbemerkungen zu den 19. bis 22. Staatenberichten der Bundesrepublik Deutschland“ (2015) des UN-Ausschusses für die Beseitigung der Rassendiskriminierung (S. 14).

„Der Ausschuss nimmt zwar die berechtigten Sorgen des Vertragsstaats sowie die von ihm ergriffenen Maßnahmen zur Bekämpfung von Antisemitismus zur Kenntnis, ist aber besorgt darüber, dass er sich mit anderen Formen der rassistischen Diskriminierung wie institutionellem Rassismus gegen Muslime, der Diskriminierung von Minderheitengruppen angehörenden Frauen und der Intersektionalität zwischen der Diskriminierung gegen Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender und Intersexuelle und rassistischer Diskriminierung nicht hinreichend auseinandersetzt.“

2012 folgt von Yasemin Shooman der Artikel: „Das Zusammenspiel von Kultur, Religion, Ethnizität und Geschlecht im antimuslimischen Rassismus“ in „Aus Politik und Zeitgeschichte“ (APuZ) der Bundeszentrale für politische Bildung. 2015 der Beitrag „Was ist antimuslimischer Rassismus?“ in der Zeitschrift der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Landesverband Bayern.

Unter dem Stichwort „Ethnisierung der Religionszugehörigkeit“ wird der Begriff folgendermaßen beschrieben:

„Der Fokus auf die Religionszugehörigkeit ist Resultat einer Wahrnehmungsverschiebung und einer Islamisierung der Debatten rund um die Themen Migration und Integration, infolge derer aus den Bevölkerungsgruppen, die vormals als Gastarbeiter*innen oder Ausländer*innen wahrgenommen wurden, zusehends Muslim*innen geworden sind. Im Ergebnis wird die religiöse Zugehörigkeit ethnisiert, weshalb auch von einem antimuslimischen Rassismus gesprochen werden kann. Er basiert auf der Vorstellung von Muslim*innen als homogener Gruppe, der bestimmte (zumeist negative) Kollektiveigenschaften zugeschrieben werden und die als nicht zugehörig angesehen wird.“

2015 engagiert sich Yasemin Shooman in der Kopftuchdebatte mit der Stellungnahme „Mein Kopf gehört mir“ in der sie „Das Kopftuchverbot als faktisches Berufsverbot“ bezeichnet.

Dabei handelt es sich jedoch um eine unwissenschaftliche und unhistorische Sichtweise, die sich auch in dem Hashtag #berufsverbot niederschlägt. Das historische, politische Berufsverbot – auch „Radikalenerlass“ genannt – schloss jede Berufstätigkeit im Öffentlichen Dienst sei es als Eisenbahner, Postbeamter, Lehrer, etc. – für alle aus, die Mitglied der DKP waren. Davon kann in der jetzigen Kopftuchdebatte noch nicht einmal im Ansatz die Rede sein.

Bemerkenswert sind in diesem Zusammenhang auch die Publikation des Politologen Ozan Zakariya Keskinkilic (Dozent an der Alice-Salomon-Hochschule Berlin), dem im Dezember 2019 von der Bundeszentrale für politische Bildung Gelegenheit gegeben wird, in dem Themenbereich „Extremismus/Radikalisierungsprävention“ einen Beitrag zum Thema: „Was ist antimuslimischer Rassismus?“ zu publizieren. Mit seinen Thesen eines „Rassismus ohne Rasse“ versucht er, eine historische Dimension zu eröffnen:

„[Der Begriff des antimuslimischen Rassismus] versteht das Phänomen nicht als irrationale Erscheinung in der Gegenwart, geschweige denn als (rechte) Ausnahmesituation in demokratischen, egalitären Gesellschaften Europas, sondern als inhärenten Aspekt der europäischen Moderne. Er setzt aktuelle Islamdebatten in den Zusammenhang der historischen Entstehung Europas und erinnert an das Erbe des europäischen Kolonialismus.“

Ebenso wird ihm im Band (des von NRW geförderten Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit) von Asgar Drücker und Philip Baron (Hg.) „Antimuslimischer Rassismus und Muslimische Jugendarbeit in der Migrationsgesellschaft“ Gelegenheit gegeben, mit einem Beitrag (S. 12-16) „‘Aber Islam ist doch keine Rasse…‘ — Leugnungs- und Abwehrstrategien im antimuslimischen Rassismus“ seine Position zu verteidigen, wobei er sich recht geschickt auf die AfD fokussiert. In aktueller Konsequenz führt das Ozan Zakariya Keskinkilic zu einer Positionierung im ZDF zu: „Ein Jahr nach dem Terroranschlag - Hanau ist überall“, mit der These einer Art Kollektivtäterschaft für die Ermordung muslimischer Mitbürger durch die gesamte Bevölkerung in Deutschland:

„Rassistisch sein zu wollen, ist nicht Voraussetzung, um rassistisch zu denken und zu handeln. Rassismus ist ein gesellschaftliches Machtverhältnis, das die Privilegien der ‚Eigengruppe‘ sichert und die Diskriminierung ‚der Anderen‘ rechtfertigt. Rassismus ist kein Widerspruch zu Moderne und Aufklärung. Im Gegenteil, er ist dessen Produkt, historisch gewachsen und sozial tradiert.“

Im Juni 2019 hat sich der Politologe Armin Pfahl-Traughber im Artikel „Islamfeindlichkeit, Islamophobie, Islamkritik – ein Wegweiser durch den Begriffsdschungel“ auch mit dem „Antimuslimischen Rassismus“ befasst, den er als „inhaltlich missverständliche und wenig trennscharfe Kategorie“ bezeichnet.

„Als eine besondere Form [einer sprachlichen Biologisierung des Kulturellen] gilt der ‚antimuslimische Rassismus‘, wobei in die Ethnisierung die Kategorie ‚Muslime‘ einbezogen wird. Der Diskriminierung könnten die Gemeinten daher nicht entkommen, denn es seien auch Menschen aus den islamisch geprägten Regionen ohne islamische Religionszugehörigkeit gemeint. Die Anhänger dieses Begriffsverständnisses sehen somit in den Muslimen tatsächlich keine ‚Rasse‘. Es geht ihnen darum, dass die Betroffenen zu einer homogenen Gruppe aufgrund ihrer tatsächlichen oder angenommenen Religion konstruiert werden. Alles Bedenkliche leite man pauschal aus ihrem ‚Muslimsein‘ ab.“

Darin bestätigt Armin Pfahl-Traughber, was er in dem Artikel: „‘Antimuslimischer Rassismus‘ – analytische Kategorie oder polemisches Schlagwort?“ ausgeführt hatte, mit Hinweis auf einen „bedenklichen Menschenrechtsrelativismus“.

„Da es auch immer wieder um eine Abwehr von Kritik an Kulturkreisen oder Religionsgemeinschaften geht, besteht die Gefahr einer kollektivistischen Identitätsvorstellung. Ein bedenklicher Menschenrechtsrelativismus ist da nicht weit.“

Hinsichtlich der Einrichtung einer „Registerstelle antimuslimischer Rassismus“ (im März 2020) bei der Berliner Innenverwaltung hat die Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigrantenverbände gegen diese Bezeichnung ihre Bedenken publiziert.

„So sehr wir die Einrichtung von Registerstellen zur Erfassung von Hassverbrechen und Rassismus begrüßen, so sehr wir Rassismus und Diskriminierung ablehnen, so haben wir jedoch Bedenken, dass das Konzept und der damit verbundene Begriff des ‚antimuslimischen Rassismus‘ Unterstützung und Anerkennung durch die Verwaltungen und Ministerien erhält. […]

Unter Rassismus verstehen wir Ungleichheitsideologien, die sich zur Kategorisierung von Menschen auf die Biologie berufen. Sie gehen erstens von der Existenz klar identifizierbarer Menschengruppen als ‚Rassen‘ aus, und zweitens begründet Rassismus die Diskriminierung der Betroffenen mit ihrer Zuordnung zu einer ‚Rasse‘. ‚Bedeutsam ist, dass eine biologische Kategorie als grundlegend gilt und es in dieser Hinsicht keine Veränderbarkeit gibt.‘ Der Islam ist eine Religion und keine ‚Rasse‘.“

Noch deutlicher formuliert der Philosoph Michael Schmidt-Salomon die Kritik am „antimuslimischen Rassismus“ in seinem Buch „Die Grenzen der Toleranz – Warum wir die offene Gesellschaft verteidigen müssen“ (2016). Er hält den Begriff für gefährlich – nicht nur, weil „das eigentliche Problem des Rassismus, die Abwertung von Menschen aufgrund ihrer ethnischen Herkunft, aus dem Blick gerät“, sondern auch, weil er „letztlich auf dem gleichen falschen Denkmuster gründet, der für rassistische Argumentationen typisch ist, nämlich der unzulässigen Vermischung biologischer und kultureller Kategorien“:

„Denn Muslime sind selbstverständlich keine Rasse, keine Ethnie, keine biologisch definierbare Population innerhalb der Spezies Homo sapiens. Die Tatsache, dass ein Mensch aus einem bestimmten Teil der Erde stammt, in der Muslime die Mehrheit stellen, erlaubt daher nicht den Rückschluss, dass er oder sie Muslim ist. Selbst die Geburt in eine muslimische Familie rechtfertigt nicht die Annahme, dass sich die betreffende Person als Muslim oder Muslima versteht. Kennzeichnend für rassistische Denkmuster ist seit jeher, Menschen über ihre Geburt zu definieren, also über ein unveränderliches Merkmal, das sie ein Leben lang mit sich herumtragen. Kulturelle Eigenschaften wie persönliche Glaubensüberzeugungen und Gebräuche sind jedoch wandelbar, keineswegs per Geburt vorgegeben, weshalb der Kunstbegriff ‚Kulturrassismus‘ in gefährlicher Weise in die Irre führt.“

Dessen ungeachtet hat der Begriff des „Islamfeindlichen Rassismus“ Eingang gefunden in bereits genannte und weitere offizielle Stellen, wie beispielsweise dem „Register zur Erfassung rechtsextremer und diskriminierender Vorfälle in Berlin“.

„Ähnlich wie beim Antisemitismus handelt es sich auch beim antimuslimischen Rassismus nicht um ein Phänomen der Moderne, sondern seine Wurzeln sind in Europa bis zur Entstehung des Christentums zurückzuverfolgen. Folglich waren und sind Menschen islamischen Glaubens immer wieder Opfer von Ausgrenzung, Diskriminierung und Verfolgung.

Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in den USA erfuhr der antimuslimische Rassismus erneut eine breite Akzeptanz. Insbesondere rechtspopulistische Parteien nutzen antimuslimischen Rassismus für ihre politischen Ziele. Dabei wird auf alte Feindbilder zurückgegriffen, die bereits im Mittelalter entstanden sind.“

In eine ähnliche Richtung geht die Emotionalisierung der Diskriminierungsdebatte, wenn – ohne jegliche Belege – verbale und damit inhaltliche Analogien zum rassistischen Holocaust formuliert werden.

6.2. Antisemitismus

Nach der Darstellung des antimuslimischen Rassismus folgt bei Yasemin Shooman die Parallelsetzung des antimuslimischen Rassismus mit Antisemitismus.

„Die Abwertung und Ablehnung des islamischen Glaubens hat vor allem dann Konsequenzen für als Muslim*innen markierte Menschen, wenn der Begriff der Religion in einer deterministischen Art und Weise verwendet wird und ihr gesamtes Verhalten vor dem Hintergrund der tatsächlichen oder zugeschriebenen Religionszugehörigkeit gedeutet wird. Dann münden die ‚Wesenseigenschaften‘, die am Islam kritisiert werden, ohne größere Argumentationsbrüche in Vorstellungen über einen Kollektivcharakter ‚der Muslim*innen‘. Solche Wechselwirkungen zwischen dem Ressentiment gegen eine Religion und dem Ressentiment gegen die Mitglieder der betreffenden Religionsgemeinschaft sind aus dem Antisemitismus bekannt.“

(Yasemin Shooman hat 2013 am Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin promoviert. Thema: „…weil ihre Kultur so ist“ - Das Zusammenspiel von Kultur, Religion, Ethnizität, Geschlecht und Klasse im antimuslimischen Rassismus“ Gutachter: Prof. i. R. Dr. Benz, Prof. Dr. Attia, Alice Salomon HS Berlin).

Diese Darstellung – von Islamophobie und Rassismus sowie einer Ähnlichkeit mit Antisemitismus wird bereits (2005) von Khaled Alkhatib, in seinem Beitrag: „Islamophobie - Eine Herausforderung für die Einwanderungsgesellschaft?“, in: „Islamophobie - Einblicke in die Alltagsdiskriminierung von Muslima und Muslimen in Berlin.“ (2004)

„Islamophobie ist eine sehr gefährliche Form von Rassismus. Sie wird allzu oft verharmlost und in vielen Schichten der Gesellschaft legitimiert. Es besteht die Gefahr der Institutionalisierung und somit der Entstehung von Anti-Islam, der in seiner Ausprägung Ähnlichkeiten aufweist zum mittelalterlichen Antisemitismus.“

Auch diesem Vergleich hat Michael Schmidt-Salomon in seinem (bereits zitierten) Buch „Die Grenzen der Toleranz“ energisch widersprochen:

„Im Unterschied zum heutigen Antimuslimismus fußte der Antisemitismus des 20. Jahrhunderts tatsächlich auf rassistischem Denken. Die rassistische Grundstruktur des Antisemitismus des 20. Jahrhunderts zeigte sich nicht zuletzt darin, dass er sich eben nicht nur gegen diejenigen richtete, die sich zum jüdischen Glauben bekannten, sondern auch gegen diejenigen, die diesen Glauben vehement ablehnten. Ja, paradoxerweise wurde gerade die Ablehnung der jüdischen Religion als ‚typisch jüdisch‘ empfunden. Da aus der jüdischen Community einige der bedeutendsten Religionskritiker hervorgegangen sind (u. a. Baruch de Spinoza, Karl Marx und Sigmund Freud) und unter ‚jüdischen‘ Gelehrten und Politikern (etwa in der sozialistischen Bewegung) die Zahl der Atheisten und Agnostiker überproportional groß war, wurden ‚Gottlosigkeit‘ und Areligiosität als besondere Kennzeichen der ‚jüdischen Kulturzersetzung‘ begriffen.“

7. Empirie, Teil 3

Neben den gemeldeten Vorfällen nach dem Antidiskriminierungsgesetz (AGG) – wie sie u. a. vom Antidiskriminisierungsnetzwerk (ADNB) des Türkischen Bundes Berlin-Brandenburg (TBB) und dem Netzwerk gegen Diskriminierung und Muslimfeindlichkeit des Inssan e. V. publiziert werden – gibt es noch weitere Daten zur Frage der empirischen Erfassung und Darstellung von Muslim- oder Islamfeindlichkeit.

7.1. Islamfeindlichkeit

Bei „Islamfeindlichkeit“ werden die Facetten nach verschiedenen Paragraphen des Strafgesetzbuches (und größtenteils als Offizialdelikte) erfasst. Innerhalb des Phänomenbereich der Politisch motivierten Kriminalität (PMK) werden durch den Polizeilichen Staatsschutz innerhalb des Bundeskriminalamtes (BKA) verschiedene Delikte bearbeitet.

Zur „Hasskriminalität“ heißt es:

„Hasskriminalität bezeichnet politisch motivierte Straftaten, wenn in Würdigung der Umstände der Tat und/oder der Einstellung des Täters Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass sie aufgrund von Vorurteilen des Täters bezogen auf - Nationalität / - ethnische Zugehörigkeit / - Hautfarbe / - Religionszugehörigkeit / - sozialen Status / - physische und/oder psychische Behinderung oder Beeinträchtigung / - Geschlecht / - sexuelle Identität / - sexuelle Orientierung / - äußeres Erscheinungsbild begangen werden.“

Aus der Polizeilichen Kriminalstatistik des Bundeskriminalamtes lassen sich die Fallzahlen für Straftaten bezüglich „Religion“ feststellen. Zum einen (Schlüsselzahl 67008 / § 166 StGB :) „Beschimpfung von Bekenntnissen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsvereinigungen“ (auch „Gotteslästerungsparagraph“ oder „Blasphemieparagraph“ genannt) und (Schlüsselzahl 67009 / § 167 StGB:) „Störung der Religionsausübung“.

Die Zahlen Straftaten nach § 166 StGB sind gering und beziehen sich vermutlich vorrangig auf die christliche Religion bzw. christliche Kirchen. Allerdings lässt sich aus Tabelle 6 erschließen, dass 22 der 76 Fälle nach StGB § 166 einen „islamfeindlichen“ Hintergrund haben.

In der Ausarbeitung von BMI / BKA: „Politisch motivierte Kriminalität im Jahr 2019. Bundesweite Fallzahlen“ werden (auf Seite 6) auch die (seit 2017 erfassten) Straftaten mit „islamfeindlichen Hintergrund“ gesondert dargestellt und den Unterbereichen der „Politisch motivierten Kriminalität“ zugeordnet.

In der Bundestagsdrucksache 19/17069 wird (auf Seite 9) erläutert, wie die Einordnung als „islamfeindlicher Hintergrund“ zustande kommt.

„Im LKA [Landeskriminalamt] erfolgt die fachliche Bewertung des jeweiligen Falles (Zuordnung zu einem Phänomenbereich, Festlegung der Deliktsqualität, Nennung von Themenfeldern etc.). Dies gilt somit auch für die Nennung des UTF [Unterthemenfeld] „Islamfeindlich“. Die seitens der sachbearbeitenden Dienststelle zur Verfügung gestellten Informationen sowie die fachliche Bewertung des LKA werden dem BKA zur phänomenologischen Auswertung sowie zur statistischen Erfassung übermittelt. […] Wesentliche Bedeutung kommt hier insbesondere der freitextlichen Sachverhaltsdarstellung zu. […] So sind Fälle als islamfeindlich zu bewerten, wenn sich das Handeln des Täters aus tatsächlicher oder unter Berücksichtigung der Umstände der Tat vermuteter Motivation heraus gegen den Islam bzw. gegen Muslime richtet.“

Daraus wird deutlich, dass rund 90 Prozent der Straftaten mit „islamfeindlichen Hintergrund“ den rechtsidentitären Gruppen und Parteien (Pegida, AfD, Partei die Freiheit, etc.) zugeordnet werden.

Vom BKA nicht inhaltlich erläutert heißt es bei „Kirche und Leben“:

„Zu den erfassten Straftaten zählen Hetze gegen Muslime oder muslimische Flüchtlinge im Internet, Drohbriefe, Angriffe auf Kopftuch tragende Frauen oder erkennbar muslimische Männer auf der Straße. Auch gehören Sachbeschädigung und Nazi-Schmierereien an Häusern und Moscheen dazu. Über die Höhe der Schäden haben die Behörden keine Erkenntnisse.“

Erwähnenswert ist dabei, dass – wenn auch ein nur geringer Teil – „religiösen Ideologien“ zugeordnet wird.

„Der PMK -religiöse Ideologie- werden Straftaten zugeordnet, bei denen Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass eine religiöse Ideologie entscheidend für die Tatbegehung war und die Religion zur Begründung der Tat instrumentalisiert wird.“

Damit sind dann vorrangig Mitglieder der fundamentalistischen „Kriegsfraktion des Islam“ gemeint, die gegen liberale Varianten der „Friedensfraktion des Islams“ (wie die 2017 gegründete Ibn-Rushd-Goethe-Moschee in Berlin) aktiv werden.

Fasst man die „islamfeindlichen Straftaten“ enger – nach den Bestimmungen des Strafgesetzbuches – so sind es für 2019 statt der in Tabelle 5 dargestellten 950 Fälle nur noch 184 Fälle. Am häufigsten (mit 64 Straftaten oder 35 Prozent) ist die „Volksverhetzung“. Für die Beschimpfung von (muslimischen) Religionsbekenntnissen und Religionsgesellschaften sind es (im Jahr 2019) insgesamt 22 Straftaten (oder 12 Prozent).

7.2. Moscheeangriffe

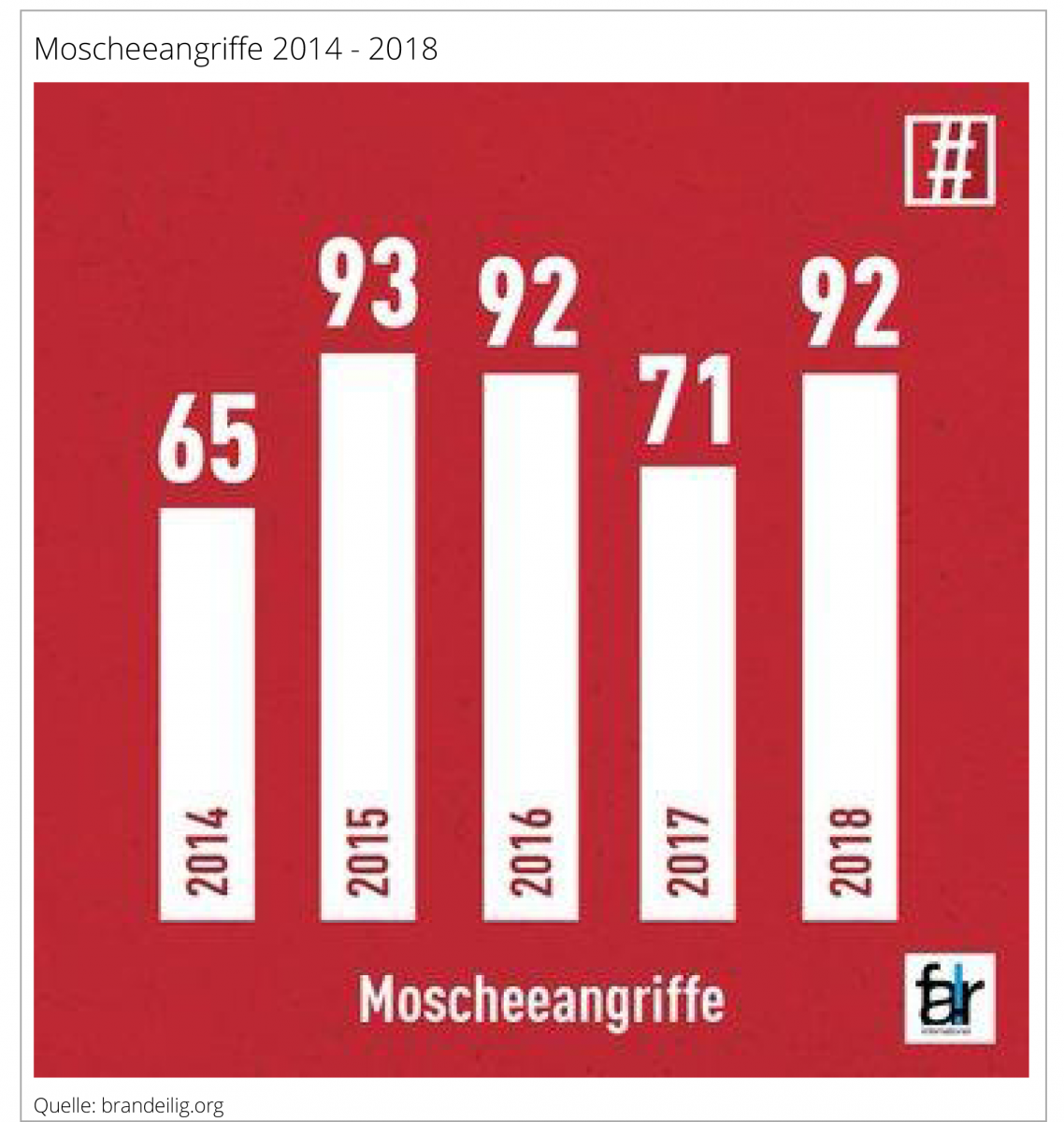

2019 hat sich im Rahmen der FAIR international – Federation against Injustice and Rasicm e. V. eine Initiative gebildet, die sich auf „Moscheeangriffe“ fokussiert (brandeilig.org) und die entsprechenden Zahlen über Moscheeangriffe publiziert. Die Arbeitsdefinition, was ein „Moscheeangriff“ sei, ist umfassend.

„Unter einem Moscheeangriff erfassen wir alle Angriffe auf Einrichtungen, die von Muslimen zu religiösen Zwecken genutzt werden oder von denen der/die Täter eine solche Nutzung annehmen. Hierzu gehören auch Räumlichkeiten, Gegenstände oder Veranstaltungen, die in einem rechtlichen oder tatsächlichen Zusammenhang zu einer solchen Einrichtung stehen (Bibliotheken, Veranstaltungsräume, Wohneinheiten, Jugendeinrichtungen, Vereinsfahrzeuge, Mülltonnen, Aktivitäten unter freiem Himmel u. Ä.).

Auch Drohbriefe oder gar Bombendrohungen werten wir als ‚Angriff‘. Bedrohungen jeglicher Art sind vom Gesetzgeber als ‚Gefährdungsdelikt‘ kategorisiert und gelten als Straftaten, die mit Freiheitsstrafe geahndet werden können.“

Eine derart detailierte Erfassung verlangt eine genaue Auswertung. Schließlich gibt es bedeutende qualitative Unterschiede zwischen einem verheerenden Brandanschlag, einem abgelegten Schweinekopf (zur Diffamierung) auf einer Baustelle oder einem Schmierzettel im Briefkasten. Davon ist in der Auswertung jedoch nichts zu sehen.

Dargestellt sind 612 „Moscheeangriffe“ in den sechs Jahren 2014-2019, d. h. durchschnittlich 102 pro Jahr oder rund 2 pro Woche. Insofern ist die Tatsachendarstellung: „In Deutschland wird durchschnittlich jede Woche eine Moschee attackiert“ sogar untertrieben.

Die größte Kategorie lautet „Vandalismus“ (245 Fälle in fünf Jahren), aber auch das ist ein ‚weites Feld‘. Solange nicht angegeben wird, um welche Formen und Intensitäten von „Vandalismus“ es sich tatsächlich handelte, ist die Darstellung wenig aussagekräftig.

Interessanterweise entsprechen diese Angaben nicht der Darstellung der Daten von brandeilig.org auf IslamIQ bei der für die Jahre 2014 bis 2018 insgesamt 413 Moscheeangriffe genannt werden, also ein Durchschnitt von 83 pro Jahr. Das könnte dafür sprechen, dass bei der 2019er-Grafik im Hinblick auf die „Art der Angriffe“ Doppelzählungen enthalten sind.

Auch hier ist die Chance, eine detailgenaue Aufklärung über Qualität und Intensität zu erfassen und zu publizieren, vertan worden.

8. Fazit

Die Öffentlichkeitsarbeit der staatlich geförderten Gruppen wie Inssan e. V. und der CLAIM-Allianz ist – auch ohne empirische Evidenz – durchaus erfolgreich.

So übernimmt der Evangelische Pressedienst (epd) eine Inssan-PR-Meldung, ohne sie in irgendeiner Weise kritisch zu hinterfragen. Leserinnen und Leser von “Sonntag Sachsen“, der Wochenzeitung für die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens, erfahren so, dass die Religion angeblich der „Hauptgrund für antimuslimische Vorfälle“ sei und Diskriminierungen von Muslimen zunehmen würden.

Auch das MIGAZIN titelt im April 2019: „Diskriminierung von Muslimen nimmt deutlich zu. Die Zahl antimuslimischer Vorfälle in Berlin ist im vergangenen Jahr um über 50 Prozent gestiegen“. Gemeint ist damit allerdings nur (siehe oben) , dass (im Jahr 2019) 88 Fälle mehr gemeldet wurden als im Vorjahr.

Statt die recht bescheidenen konkreten Zahlen anzugeben, klingt es natürlich deutlich dramatischer, von einer Steigerung um 50 Prozent zu sprechen. Dies ist ein altbekannter Trick aus der statistischen PR-Kiste: Ein Pharmahersteller wird auch eher verkünden, dass ein neues Medikament dreifach wirksamer ist als das alte – auch wenn hinter dieser Steigerung bloß die betrübliche Tatsache steht, dass das neue Medikament nur 9 von 1.000 Menschen (gegenüber ursprünglich 3 von 1.000 Menschen) hilft, die Krankheit zu besiegen, also noch immer 991 von 1.000 Menschen keine Vorteile durch das neue Medikament haben. Es kommt also immer auf die Bezugsgrößen an. Nach dieser Logik hätte man die MIGAZIN-Meldung auch völlig anders betiteln können, nämlich unter Bezugnahme auf die Einwohnerzahl Berlins: „Antimuslimische Vorfälle um 0,0023 Prozent gestiegen“ (nämlich 88 Fälle unter 3.762.000 Einwohner Berlins). „Dümmer geht immer!“ – allerdings hat dies mit seriöser Sozialforschung nichts zu tun.

Aufgrund der belegten Inkompetenz der beteiligten Akteure ist es überaus fraglich, ob Organisationen wie Inssan/CLAIM belastbare Daten zur Muslimfeindlichkeit wissenschaftlich korrekt erfassen und publizieren können. Dies wäre jedoch dringend erforderlich, um reale Fortschritte beim Abbau von Diskriminierungen zu erzielen.

Im Zuge dieser Analyse erhärtete sich zudem immer stärker der Eindruck, dass es Inssan/CLAIM nicht um eine korrekte Darstellung der sozialen Verhältnisse geht, sondern um die Stärkung der Strukturen des islamischen Lobbyismus bzw. des legalistischen Islamismus, der die „Diskriminierungskarte“ zückt, um sich Vorteile gegenüber anderen gesellschaftlichen Gruppen zu verschaffen. Hierzu passt, dass beide Organisationen zum Netzwerk der Muslimbruderschaft in Deutschland gezählt werden. Auch deshalb erscheint es überaus bedenklich, dass die Bundesregierung CLAIM als „bundeszentralen Träger“ fördert, wie aus der Bundestagsdrucksache 19/17069 (vom 06.02.2020) zum Thema „Antimuslimischer Rassismus und Diskriminierung von Muslimen in Deutschland“ hervorgeht (S.11/12):

„Die Bundesregierung fördert im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ in allen Bundesländern Landes-Demokratiezentren, die vor Ort vorhandene Beratungs- und Unterstützungsangebote für Opfer antimuslimischer, anti-semitischer, rassischer etc. Gewalt verknüpfen.

Darüber hinaus werden der Antidiskriminierungsverband Deutschland e. V. (advd) sowie die Mutik gGmbH mit dem Projekt „CLAIM – Allianz gegen Islam- und Muslimfeindlichkeit“ in der Entwicklung zu bundeszentralen Trägern gefördert. Zentrale Aufgabe der beiden Träger ist es, konkrete Diskriminierungsfälle zu dokumentieren und zu analysieren, darauf aufbauend Handlungsstrategien und Präventionsmaßnahmen gegen Diskriminierung zu entwickeln und Betroffene zu beraten und zu stärken.“

Die Bundesregierung sollte ihre Förderpraxis dringend überdenken.