USA: Institutionelles Vertrauen in die Regierung

Im Brexit, in den USA und aktuell in Frankreich zeigt sich u. a. ein Vertrauensverlust in die herkömmlichen Institutionen. Dass dieses Phänomen, zumindest für die USA, nicht neueren Datums ist, sondern ein langwährender Prozess, zeigt eine neue PEW-Studie „Vertrauen in die Bundesregierung bleibt nahe dem historischen Tiefpunkt“.

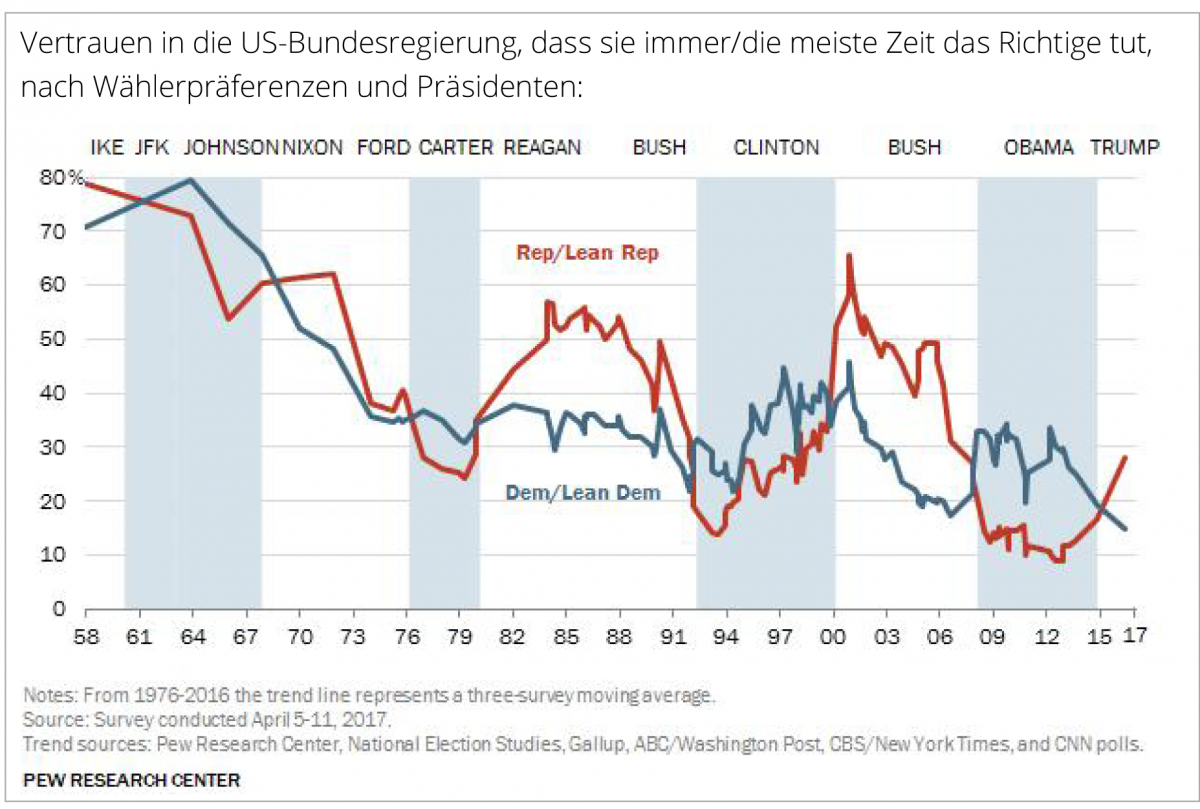

Nur noch 20 Prozent der US-Amerikaner sagen, dass sie darauf vertrauen dass die Bundesregierung in Washington immer bzw. die meiste Zeit das Richtige tut. 4 Prozent haben dieses Vertrauen „so gut wie immer“, 16 Prozent „die meiste Zeit“. 68 Prozent sagen, dass sie der Regierung nur gelegentlich vertrauen und 11 Prozent haben niemals Vertrauen in die Politik der Bundesregierung. Das ist, nach dem historischen Tiefstand des Vertrauens (im Oktober 2015, als 19 Prozent der Bevölkerung immer bzw. die meiste Zeit der Regierung vertrauen), einer der geringsten Werte seit 1958, als das PEW Forschungszentrum diese Frage das erste Mal gestellt hatte. Seit der Kennedy/Johnson-Administration, und dem Gipfel des Vertrauens (1964), sinkt der generelle Trend, auch wenn in zwei Phasen (Reagan und Bush sen. sowie George W. Bush), eine steigende Tendenz zu erkennen ist.

Die Anteile des Vertrauens beruhen stark darauf, welche Partei den Präsidenten stellt und wie sich ihre Wähler verhalten.

Dabei zeigt sich zum einen, dass die Wähler der Republikaner bedingungsloser hinter ihrem Präsidenten stehen, ihm vertrauen, als die Wähler der Demokraten. Zum anderen zeigt sich seit Beginn der 1980er Jahre, dass, bei einem insgesamt geringer werden Vertrauen, die Unterschiede zwischen den beiden politischen Parteien unterschiedlicher und größer werden, was für eine ‚Lagerbildung‘ spricht.

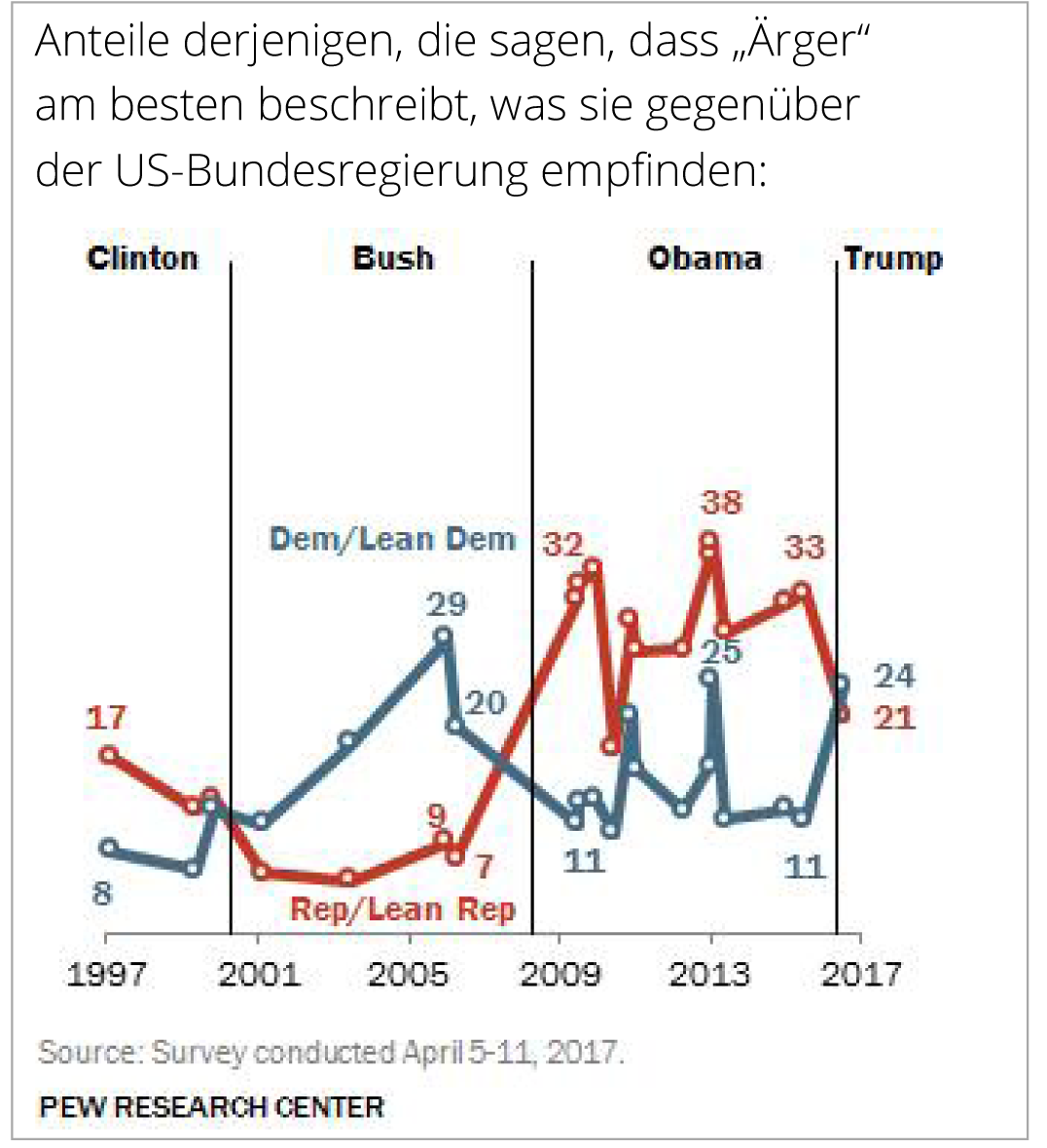

Ärgernis

Diese Unterschiede zwischen Demokraten und Republikanern bleiben auch in den Anteilen erhalten, mit denen die Befragten sich dahingehend äußern, dass sie sich über die Politik der Bundesregierung ärgern. Aktuell befinden sich die Anteile wieder in der ‚Überschneidungsphase‘ nach dem Präsidentenwechsel und sind mit 24 bzw. 21 Prozent fast gleichauf.

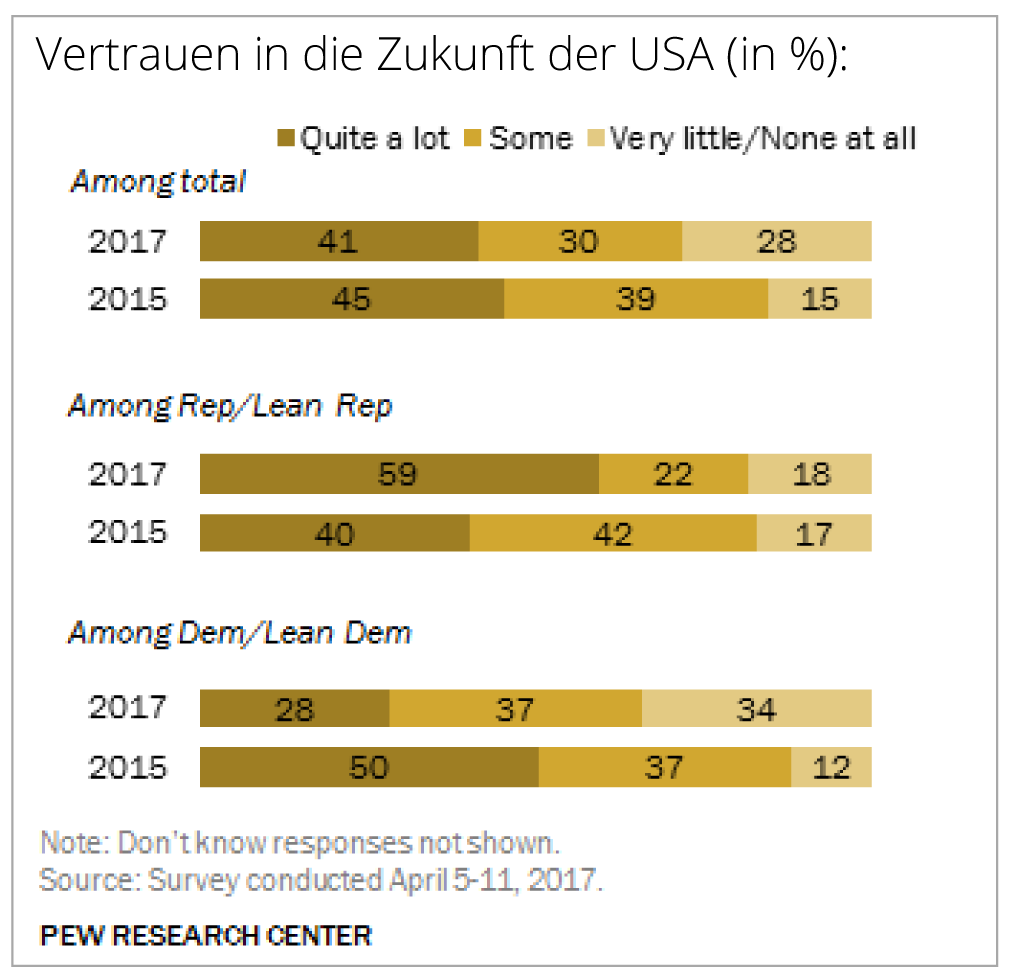

Zukunftserwartung

Diese Empfindungen beziehen sich dabei nicht nur auf die Gegenwart, sondern zeigen auch die Ansichten über die Zukunft der USA. Im Wechsel von Präsident Obama zu Präsident Trump sind die positiven Zukunftserwartungen insgesamt zurückgegangen (von 45 auf 41 Prozent). Dabei konnten sie die Veränderung des Vertrauens in eine positive Zukunftserwartung (“ziemlich viel“) bei den Republikanern und Trump-Wählern (von 40 auf 59 Prozent) insgesamt nicht deutlicher ausdrücken, da bei den Demokraten ein noch stärkerer Vertrauensverlust (von 50 auf 28 Prozent) vorhanden ist.

Dieses insgesamt gestiegene Vertrauen in die Zukunft der USA (von 41 auf 45 Prozent) wird vorrangig von den Männern und Bürgern mit einfachem Bildungsabschluss getragen. Vor allem Frauen, Akademiker und Jüngere haben deutlich weniger Vertrauen in die Zukunft der USA unter der Administration von Präsident Trump.

Unzufriedenheit

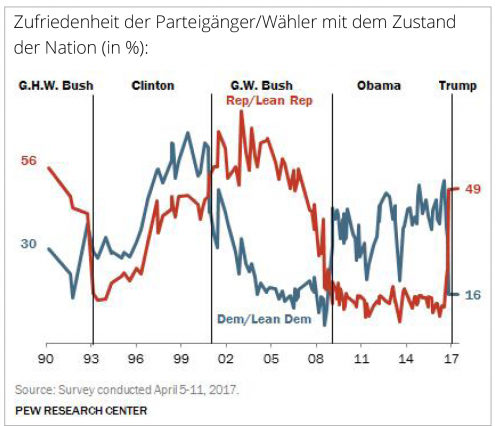

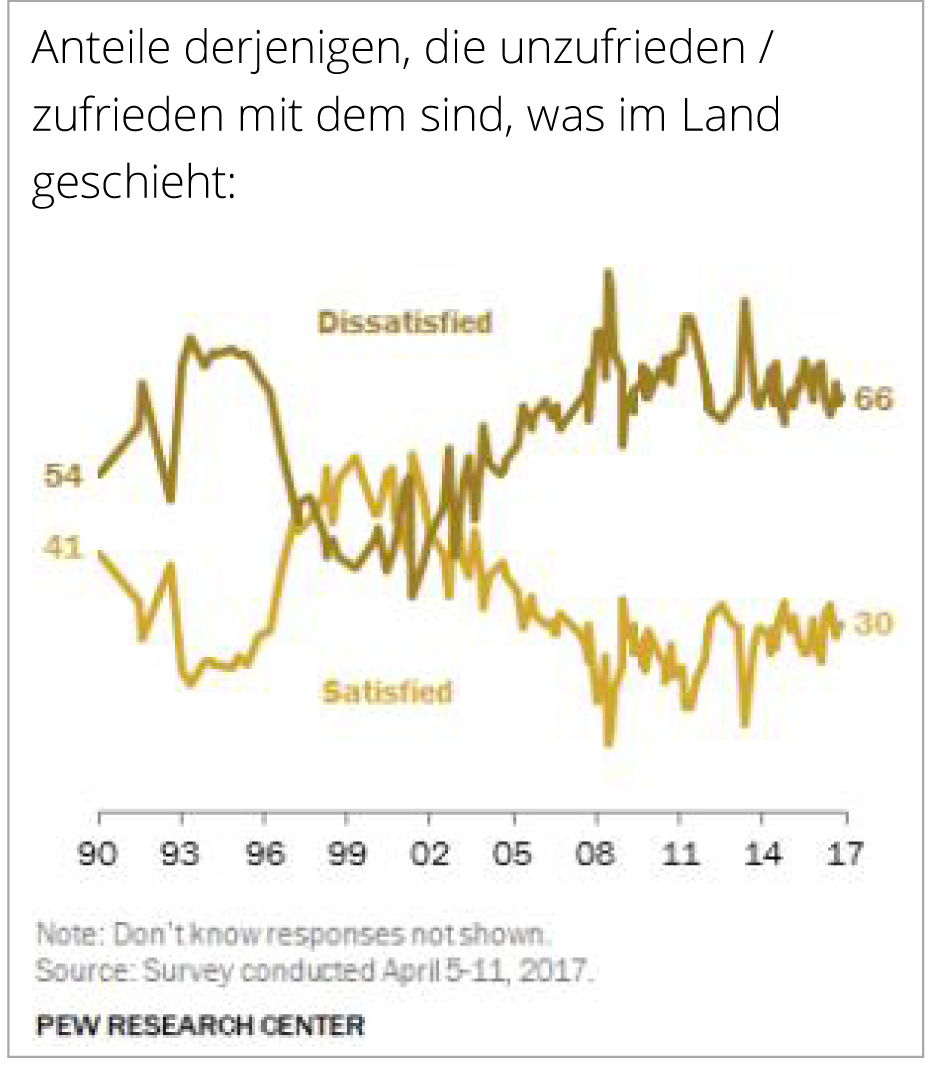

Bis auf die Phase von 1997 bis 2002 (vor allem die Zeit Clintons), als sich die Anteile derjenigen, die unzufrieden bzw. zufrieden mit dem waren, was im Land geschieht, relativ ausgeglichen waren, sind vorher und seitdem die Unzufriedenen in absoluter Mehrheit von rund zwei Drittel Unzufriedenen und einem Drittel Zufriedenen.

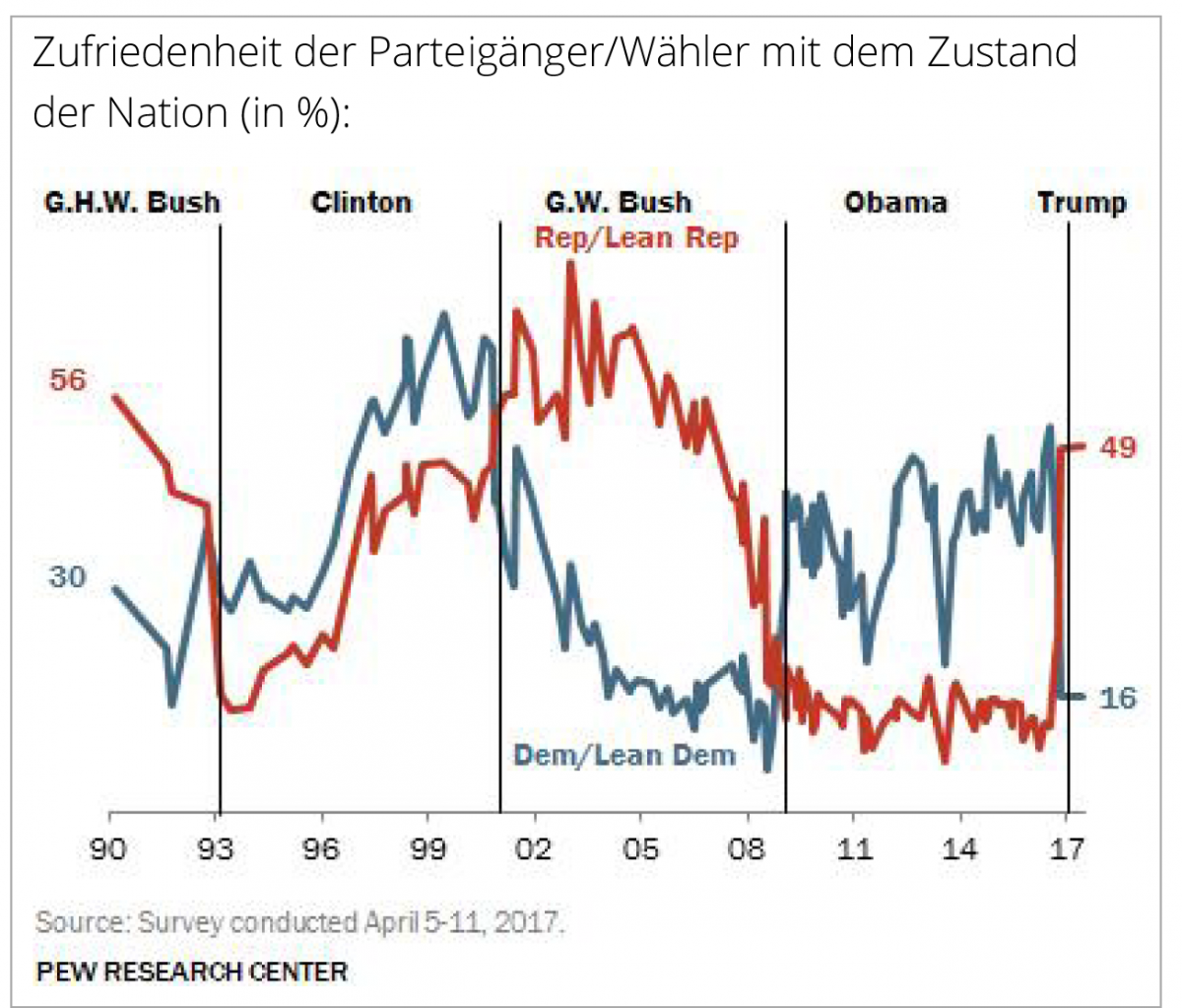

Hinter diesen, seit 2005, relativ gleich bleibenden Größenordnungen von Frustrierten und Zufriedenen verbergen sich wiederum, am Beispiel der Zufriedenen, große Unterschiede zwischen den Anhängern/Wählern der beiden großen Parteien.

Auch wenn es normal ist, dass die Zufriedenheit mit dem ‚eigenen‘ Präsidenten bei seinen Parteigängern/Wähler größer ist, als bei der konkurrierenden Partei, zeigen die Parteigänger doch, wenn auch auf sehr unterschiedlichem Niveau, ähnliche Tendenzen des Ansteigens bzw. des Absinkens der Zufriedenheit mit dem Zustand der Nation. Das ist seit dem Amtsantritt von Präsident Obama anders, da die oppositionellen Republikaner gleichbleibend unzufrieden sind. Und der rapide Zufriedenheitswechsel im Jahr 2017 verweist darauf, dass es sich nicht mehr vorrangig um politische Diskussionen und Veränderungen handelt, sondern eher um ein dichotomes Lagerdenken, um Weltanschauungen.

(CF)