Wahlumfragen und Wahlverhalten

Der fowid-Statistikbeobachter: Seit einigen Jahren sind die Wahlberechtigten in Bewegung gekommen und die stabile Identifikation mit einer Partei gehört der Vergangenheit an. Das stellt die Umfrageinstitute vor besondere Probleme und die beständige Beteuerung, die Umfrageergebnisse sein nur „Momentaufnahmen“ und würden nicht mit dem Wahlergebnis übereinstimmen, löst das Problem auch nicht. Warum ist die Demoskopie schwieriger geworden? Zehn Antworten.

Vorbemerkung

1. Sample / Repräsentativität

2. Keine Antworten

3. Bestimmte Gruppen in der Befragungsverweigerung

4. Politische Geneigtheit des Umfrageinstituts

5. Genereller Trend

6. Nachwahlbefragungen

7. Briefwähler

8. Effekt von Umfrageergebnissen

9. Die 18:00-Uhr-Prognose am Wahlabend

10. Balancen

Vorbemerkung

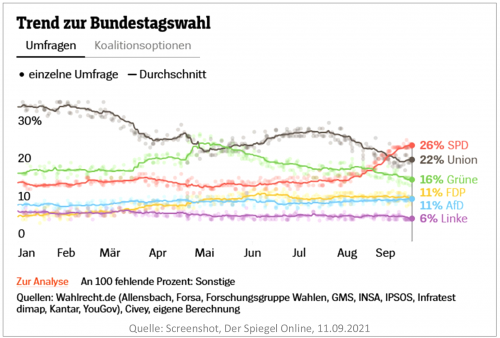

Seit Anfang August 2021 ist es in den Wählerpräferenzen für die Bundestagswahl 2021 zu einer Trendwende gekommen, indem die CDU/CSU und die GRÜNEN Anteile verlieren, die SPD ihren ‚16-Prozent-Keller‘ verlassen hat und bei allen Umfrageinstituten seit Anfang September auf Platz 1 gesetzt wird – Mitte September mit einer Spanne von 19–27 Prozent – was bedeutet, dass der SPD-Kandidat Olaf Schulz Bundeskanzler einer Dreier-Koalition werden könnte. Das ist allerdings nur eine Möglichkeit – nach der Wahl – da die stärkste Fraktion (die Wahlgewinnerin) nicht automatisch den Kanzler/die Kanzlerin stellen muss. So zum Beispiel 1969-1982, als die CDU/CSU jeweils stärkste Fraktion im Bundestag wurde, aber eine SPD/FDP-Koalition Willy Brandt und nachfolgend Helmut Schmidt (SPD) zum Bundeskanzler wählte.

Noch befinden wir uns aber in der Vorwahlphase, in der das (voraussichtliche) Wählerverhalten nur durch repräsentative Umfragen ermittelt werden kann - die „Sonntagsfrage“: „Angenommen am kommenden Sonntag wäre die Bundestagswahl, für welche Partei würden Sie stimmen?“ Diese Umfragen sehen sich jedoch einer Mehrzahl von Problemen gegenüber, die im Folgenden kurz benannt werden.

Grundsätzlich: Für nationale Umfragen gilt eine Anzahl von 1.000 Befragten, die repräsentativ ausgewählt wurden (d. h. jede und jeder Wahlberechtigte hatte die gleiche Chance, befragt zu werden) als statistisch hinreichend, um auf einem Niveau von 95 Prozent Wahrscheinlichkeit realitätsgerechte Verteilungen von Antworten zu bekommen, die eine Schwankungsbreite/Irrtumswahrscheinlichkeit von z. B. mindestens rund +/- 2 Prozent haben. Das heißt, ein Ergebnis von 24 Prozent hat eine Schwankungsbereite von 22 – 26 Prozent und erst wenn der Abstand zum nächsten Ergebnis beiderseitig außerhalb dieser Irrtumswahrscheinlichkeit liegt, gilt es als statistisch signifikant. Am gewählten Beispiel wäre ein zweites Ergebnis von 29 bzw. 19 Prozent gegenüber 24 Prozent statistisch signifikant, da die Schwankungsbreiten von 29 Prozent (= 31 – 27) bzw. 19 Prozent (= 21 – 17 Prozent) sich nicht mit 24 (= 26 – 22 Prozent) überschneiden.

Für die Demoskopie ist das in Ordnung, da es nur ihre Aufgabe ist, mit einem überschaubaren Kostenaufwand realitätsgerechte Tendenzen zu ermitteln. Mehr nicht.

1. Sample / Repräsentativität

Die Situation für Befragungen hat sich in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert. Wählte man vor Jahrzehnten über Einwohnermelderegister ein Sample („Auswahl“) aus und schickte die Interviewerinnen persönlich los („face to face“), bei durchaus mehrfachem Anlaufen einer Adresse, so lag es manches Mal auch an der Überzeugungskraft dieser Mitarbeiterinnen, ob ein Interview zustande kam. Das kommt heute nur noch selten vor (beim IfD Allensbach) und im Allgemeinen sind es CAT-Interviews (Computer unterstützte Telefoninterviews), breit gefächerte Online-Interviews (wie bei CIVEY) oder eine Mischung aus beiden.

Die Bereitschaft zur Teilnahme hat bei den CAT-Interviews deutlich abgenommen und es ist nicht ungewöhnlich, wenn nur 10 Prozent der ersten Auswahl an der Befragung tatsächlich teilnehmen (Ausschöpfungsquote). Einer der Gründe dafür ist die Telefon-Situation, bei der es einfacher ist, Nein zu sagen, als wenn eine Interviewerin persönlich klingelt. Dieses Problem umgeht man bei Online-Befragungen, da nur die teilnehmen, die es von sich aus auch wollen.

Alle Methoden haben dabei dasselbe Problem, das unterschiedlich angegangen wird, ob es sich bei den Befragten tatsächlich um eine repräsentative Auswahl handelt. Da die Zusammensetzung der Grundgesamtheit (vereinfacht: Alle über 18-Jährigen Bundesbürger) bekannt ist, kann man das Sample damit abgleichen, zum Beispiel durch eine Gewichtung nach dem Geschlecht, dem Alter und weiteren soziodemografischen Daten. Entsprechend der Anteile in der Grundgesamtheit werden dadurch die Anteile in der Auswahl angepasst. Damit ist man auf einer relativ sicheren Basis.

2. Weiß nicht / Keine Angabe

In jeder Umfrage gibt es einen Anteil von Befragten, die mit „Weiß ich nicht“ antworten oder gar keine Antwort geben. Je höher dieser Anteil ist, umso größere Bedeutung bekommt er, denn diese Befragten werden mit großer Wahrscheinlichkeit dennoch zur Wahl gehen und abstimmen. Nach gegenwärtigen Feststellungen beläuft sich dieser Anteil auf bis zu 25 Prozent der wahlberechtigten Befragten.

Einerseits gibt es Institute, die diese Anteile schlicht nicht berücksichtigen, da man davon ausgeht, dass sie sich – statistisch gesehen – ausgleichen. Da man eine solche Größenordnung aber nicht einfach unberücksichtigt lassen kann, werden sie andererseits – nach den verschiedenen Instituten und ihren jeweiligen Erfahrungen bzw. Einschätzungen – auf die Parteien verteilt. Sind die Parteiidentifikationen stabil kann man sich ziemlich sicher an vergangenen Ergebnissen orientieren, werden die Meinungen jedoch fließender und die Verhaltensweisen individueller, begibt man sich auf einen durchaus ‚schwankenden Boden‘.

3. Bestimmte Gruppen in der Befragungsverweigerung

Es kann bestimmte Gruppen von Wählern geben, die nicht an Befragungen teilnehmen und – wenn das nicht bekannt ist oder beachtet wird -, dadurch realitätsferne Ergebnisse erzeugen. So zum Beispiel bei den letzten Präsidentschaftswahlen in den USA oder der Landtagswahl 2021 in Sachsen-Anhalt.

In den USA gelten die Anhänger der Republikaner, und insbesondere die von Donald Trump, als „Realitätsverweigerer“ mit einer starken Opposition zum bestehenden politischen System. Das führt dazu, dass sie an Befragungen weniger teilnehmen, so dass ihr Anteil unterschätzt wird und den Demokraten größere Chancen zugesprochen werden. (Dabei abgesehen davon, dass die repräsentativen Meinungsumfragen ein Verhältniswahlrecht darstellen, das nicht zum Mehrheitswahlsystem der „Wahlmännergremien“ pro US-Bundestaat passt.)

In Sachsen-Anhalt hatte es für die Vorwahl-Umfragen medial die Voraussagen eines nur geringen Vorsprungs der CDU vor der AfD gegeben. Am Wahltag hatte die CDU jedoch sechzehn Prozentpunkte Vorsprung vor der AfD (37,0 vs. 20,9 Prozent). Dabei ist vor allem das Institut INSA, dass diese Ergebnisse am stärksten publiziert hatte (27 vs. 26 Prozent) von einer Fehleinschätzung ausgegangen, dass die AfD-Wähler – wie häufig – in den Umfragen unterrepräsentiert seien. Es haben sich aber vermutlich die CDU-Wähler (Streitigkeiten innerhalb der Partei, schlechter Trend, u. a. m.) in den Umfragen zurückgehalten, dann aber doch CDU gewählt. Andere, wie die Forschungsgruppe Wahlen, hatten 30 vs. 23 ermittelt, also mitnichten ein ‚Kopf an Kopf‘-Rennen.

4. Politische Geneigtheit des Umfrageinstitutes

Bei diesen Einschätzungen und Bewertungen spielt es auch gelegentlich eine Rolle, wie die politische ‚Grundstimmung‘ eines Institutes ist. In den gegenwärtigen Umfragedaten besteht der größte Unterschied hinsichtlich der Wahlpräferenzen für SPD sowie CDU/CSU zwischen Forsa und dem IfD Allensbach. Zwar sehen beide Institute die SPD vor der CDU/CSU, aber mit signifikanten Unterschieden: Forsa hat die Anteile 25 vs. 19, das IfD 27 vs. 25. Damit sagt Forsa: signifikanter Unterschied, während das IfD sagt: Gleichauf.

Dabei mag eine Rolle spielen, dass das IfD Allensbach traditionell als wertkonservativ gilt (und deshalb seit Jahren mit der F.A.Z. zusammenarbeitet) und als CDU-nah angesehen wird, während Forsa und sein Geschäftsführer Manfred Güller, selbst SPD-Mitglied, trotz aller seiner Kritik an der SPD, als SPD-nah gelten.

Zudem könnte das persönliche „Temperament“ der jeweiligen Institutsleiter einen Einfluss haben. Manfred Güller, Forsa-Geschäftsführer, gilt als meinungsfreudig mit klaren Ansagen, Renate Köcher, Geschäftsführerin des IfD Allensbach, eher aus ausgleichend und moderat. Die Unterschiede in den Anteilen von SPD sowie CDU/CSU könnten diesen Temperamenten entsprechen.

5. Genereller Trend

Neben diesen jeweiligen Affinitäten, die zu Unterschieden führen können, besteht aber auch das Bewusstsein „Wir sitzen alle in einem Boot“. Bei dem derzeitigen Trend, dass alle Umfrageinstitute die SPD vor der CDU/CSU sehen, würde ein Institut, dass, davon abweichend, die CDU/CSU knapp oder deutlich vor die SPD setzen würde, vermutlich medialem Hohn und Spott ausgesetzt sein.

Der Wahlkampf hat zwei Aufgaben: Zum ersten, die eigenen Anhänger bei der Stange zu halten und zu bestärken, zum zweiten, die Unentschiedenen auf die eigene Seite zu ziehen. Das gelingt dem Kandidaten der SPD derzeit allen Umfragen zufolge am besten. Obwohl es formal gar nicht darum gehen kann, den Bundeskanzler direkt zu wählen, wird gefragt, wen man ehesten zum Bundeskanzler / zur Bundeskanzlerin wählen würde. Die gravierenden Unterschiede zugunsten von Scholz gegenüber Baerbock und Laschet tragen aber ihren personalen Anteil für den allgemeinen Parteien-Trend bei.

6. Nachwahlbefragungen

Da es keinen langfristigen Trend mehr gibt, können die erhobenen Umfragedaten bis zum Wahltag nicht mehr realitätsgerecht sein. Dafür dienen dann die Nachwahlbefragungen als Korrekturmöglichkeit. In ihnen dokumentiert sich, sofern die Befragten korrekt antworten, das tatsächliche Wahlverhalten, mit dem man abschätzen kann, wie sich das Wahlverhalten aller Wahler des Wahlkreises seit der letzten Wahl verändert hat.

Dazu werden ‚typische Wahlkreise‘ ausgewählt, sei es, dass es ‚Hochburgen‘ verschiedener Parteien sind, sei es, dass es Wahlkreise mit vielen Wechselwählern sind.

7. Briefwähler

Je mehr Briefwähler es gibt, desto weniger aussagekräftig sind die Nachwahlbefragungen, da die Briefwähler ja nicht mehr im Wahllokal persönlich auftauchen, also auch nicht zu ihrer Wahlentscheidung befragt werden können. Nach verschiedenen Schätzungen wird der Anteil der Briefwähler, auch aufgrund der Coronapandemie, höher als üblich sein und wird auf bis zu 50 Prozent geschätzt.

Forsa hat daraus die Schlussfolgerung gezogen und fragt in den nationalen Umfragen direkt danach, ob die Befragten bereits per Briefwahl gewählt haben, und falls ja, welche Partei. Methodisch ist das sachbezogen sinnvoll, wie will man sonst eine belastungsfähige Bewertung abgeben, juristisch kann man das aber anders sehen und so hat der Bundeswahlleiter es Forsa untersagt, diese Frage so zu stellen. Forsa hat dagegen Klage eingereicht. Grundlage für den Streit ist § 32 Abs. 2 Bundeswahlgesetz.

„Nach § 32 Abs. 2 BWahlG ist es verboten, Ergebnisse von Wählerbefragungen nach der Stimmabgabe („Exit-Polls“) über den Inhalt der Wahlentscheidung vor Ablauf der Wahlzeit zu veröffentlichen. Zuwiderhandlungen können gemäß § 49a Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 BWahlG mit einer Geldbuße bis zu 50.000Euro geahndet werden. Darüber hinaus gibt es keine Einschränkungen, insbesondere nicht für Wahlprognosen.“

8. Effekt von Umfrageergebnissen

Ob die Veröffentlichung von Umfrageergebnissen einen Affekt auf das Wahlverhalten hat, wird angenommen, ist aber in den Wirkungsweisen ungeklärt und umstritten. Einerseits nimmt man einen „Bandwagon-Effekt“ an, d. h. viele wollen auf der Seite des Wahlsiegers stehen und wählen die erfolgversprechendste Partei bzw. behaupten nach der Wahl, sie hätten die siegreiche Partei gewählt, obwohl es nicht stimmt. Andererseits nimmt man einen „Boomerang-Effekt“ an, d. h. man wählt nicht die an sich präferierte große Partei, sondern wählt eine kleinere Partei, damit sie bessere Chancen hat, über die 5-Prozent-Hürde zu kommen, damit sie als Koalitionspartner für die größere Partei fungieren kann, etc. Aber es kann auch sein, dass Wähler auf die vorgesehen Stimmabgabe für eine kleinere Partei verzichten, wenn sie voraussaglich keine Chance habe, ins Parlament zu kommen.

Weiterer Effekte kann die „Schweigespirale“ sein, d. h. dass Menschen, die erleben, dass ihre Meinung medial immer weniger Zustimmung findet, immer weniger ihre Überzeugungen öffentlich verteidigen, so dass das öffentliche Gehört werden im „Meinungsklimas“ noch geringer wird, und deshalb weitere schweigen und schließlich ihre Meinung ändern.

Dazu kommen dann noch die Medien mit ihrer Berichterstattung hinzu. Da Medien immer mehr Kommentare und Meinungen publizieren, greifen sie in die Meinungsbildung ihrer Leser ein. Nach dem Prinzip der „Vermeidung kognitiver Dissonanz“ lesen viele Menschen sowieso nur die Medien, die ihre Meinungen bestätigen. Hat sich also eine negative oder positive Meinung über einen Kandidaten / eine Partei medial gefestigt, so wird sie lange erhalten bleiben.

9. Die 18:00-Uhr-Prognose am Wahlabend

Bisher waren die 18:00-Uhr-Prognosen am Wahlabend häufig in überraschender Nähe bzw. Übereinstimmung mit dem späteren Wahlergebnis. Diese Prognose entsteht aus der Mischung von langfristigen Datenbeständen, relativ kurzfristigen Umfragen und Trends sowie den bereits angesprochenen Nachwahlbefragungen. Das ist dann insofern keine ‚Kaffeesatzleserei‘, sondern ein ‚gerüttelt Maß‘ an Daten, professionellen Einschätzungen und Wahrscheinlichkeiten. Dass die Wahlforscher, wie Fußballprofis, auch einmal bei bester Vorlage am Tor vorbeischießen, liegt in der Natur der ‚beweglichen Sache‘. Zu diesem „Exit poll“ gibt es Erläuterungen von infratest-dimap (für die ARD) sowie der Forschungsgruppe Wahlen (für das ZDF).

10. Balancen

Ob man der Auffassung von Fritz Ulmer (Professor für Statistik an der Bergischen Universität) folgen will, wenn er (1993) auf der von ihm verantworteten Internetseite schreibt: „Wahlprognosen sind Zahlen-Prostitution“, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ebenso wie die Darstellung von Tobias Feld im Deutschlandfunk (2013), dass „die Geschichte der Demoskopie eine Geschichte der Fehleinschätzungen“ sei: „Der Zauber der Zahlen. Kritik an der Demoskopie-Hörigkeit der Medien.“

„Mehr denn je behandeln Medien die Wahlumfragen wie Wahlergebnisse. Dabei ist die Geschichte der Demoskopie eine Geschichte der Fehleinschätzungen. Wissenschaftler fordern deshalb mehr Transparenz von den Instituten – und von den Medien einen kritischeren Umgang mit Umfrageergebnissen.“

Dass diese Tendenz einer ‚Umfragegläubigkeit‘ besteht und von Medien auch gezielt verstärkt werden kann, ist außer Frage, aber weniger ein Problem der Demoskopie.

Dem Leser der Umfragen kann nur empfohlen werden, sich nicht auf einzelne Umfragen zu fixieren, d. h. einzugrenzen, sondern sich den jeweiligen Trend anzuschauen. Welche Spannweiten einzelne Umfragen haben (können), wird auf Wahlrecht.de bzw. bei DAWUM dokumentiert.

Carsten Frerk.