Die Konfessionsfreien in Deutschland (1)

Die Konfessionsfreien in Deutschland: rund 37 Mio. Menschen, davon 30 Mio. älter als 18 Jahre – und dennoch eine relativ unbekannte Größe. Wer sind sie? Was ist ihnen eigen? Wie ist ihre innere Homogenität? Was unterscheidet sie von christlichen Kirchenmitgliedern? 39 Fragen, 39 Antworten. Eine erste Annäherung, Teil 1.

Vorbemerkung

1. Demografie (Alter, Frauen/Männer, Schulabschluss, Schichteinstufung, Staatsbürger, Bundesland)

2. Persönliche Wichtigkeiten (Familie und Kinder, Gesetz und Ordnung, Benachteiligten helfen)

3. Persönliche Lebensziele (Gemeinschaft, Toleranz, Traditionen)

4. Werte und Normen (Schwangerschaftsabbruch, Männliche Homosexualität, Ehebruch des Mannes, Vergewaltigung in der Ehe, Gewalt gegen Kinder, Ärztliche Sterbehilfe, Frau zu Hause mit Kindern)

5. Gesellschaft und Perspektiven (Zufriedenheit mit der Demokratie, Bei dieser Zukunft keine Kinder, In Deutschland kann man sehr gut leben, Gutes Geld für Jeden)

6. Erziehung, Kasualien, Glauben (Früher Kirchenmitglied, Ehemalige Konfession, Religiöse Erziehung, Kirchliche Trauung, Kinder getauft, Kirchliche Beerdigung, Glaube an ein Leben nach dem Tod, Glaube an Himmel und Hölle?)

7. Religiosität (Religiositätsskala, Gottesglauben, Naturgesetze, Innere Einkehr und Meditation)

8. Religion und Kirche (Vertrauen in die katholische Kirche, Wichtigkeit der Kirche, Wichtigkeit von Religion)

9. Fazit (1)

Vorbemerkung

Diese Ausarbeitung zu den „Konfessionsfreien in Deutschland“ wird aus drei Artikeln bestehen:

(1) Aktuelle Beschreibung – auf Grundlage der Vergleiche mit den römischen Katholiken und den EKD-Evangelischen.

(2) Zeitreihen zur Entwicklung der Konfessionsfreien, 1982 – 2023

(3) Interne Untergliederung der Konfessionsfreien in Getaufte bzw. Autochthone – mit den Fragen, ob bzw. welche Bedeutungen das hat und ob bzw. welche Unterschiede daraus resultieren.

Alle drei Texte haben die Daten der „Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften“ (ALLBUS, 1982 – 2023) als Grundlage. Diese Umfragen werden alle zwei Jahre realisiert und haben im Zehn-Jahres-Abstand (1982, 1992, 2002, 2012, 2023) einen Schwerpunkt auf Fragen zu Religion und Weltanschauung.

Dieser erste Text ist eine Anfangs-Übersicht (‚Tour d‘Horizon‘), die darauf beruht, dass sich nur im Vergleich das Besondere bzw. das Allgemeine erfassen und beschreiben lässt. Dazu werden die Daten zu den Konfessionsfreien mit denen der Kirchenmitglieder hinsichtlich Unterschiede bzw. Ähnlichkeiten miteinander verglichen. Die Daten zu den kleineren Religionsgemeinschaften werden dabei nur ausnahmsweise hinzugezogen, da die geringen Fallzahlen in den Umfragen zwar Tendenzen zeigen, die aber nicht belastbar sind.

1. Demografie

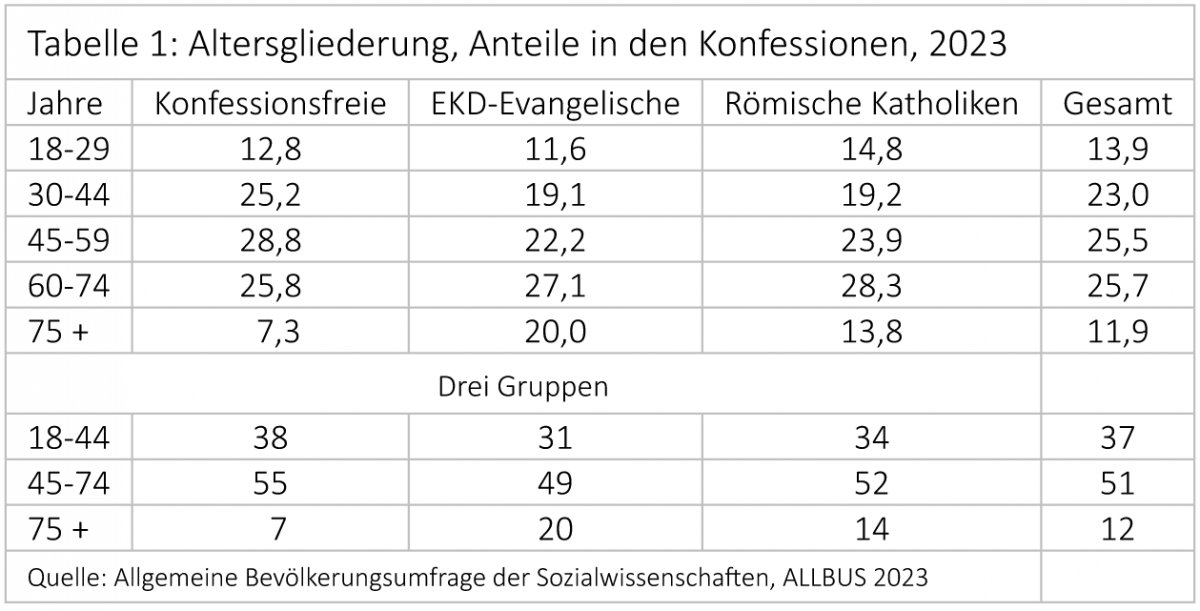

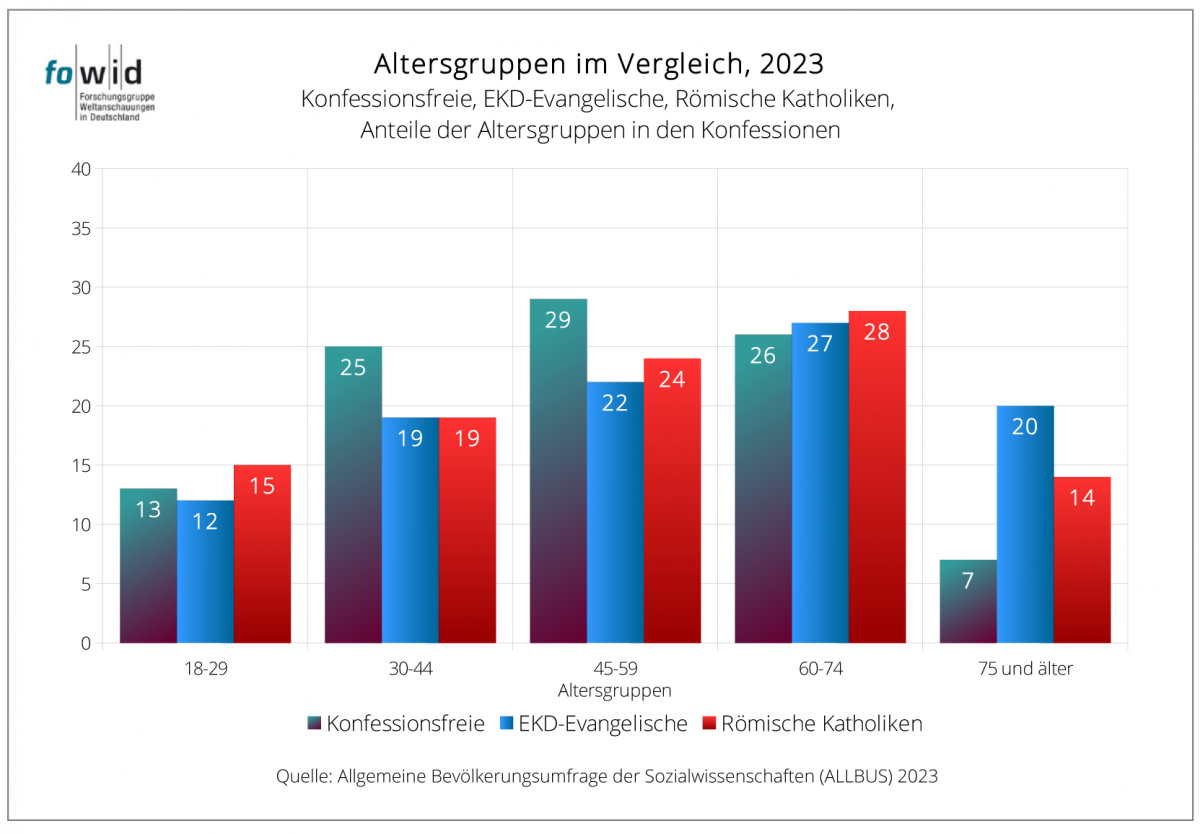

Im Altersaufbau haben die Konfessionsfreien in den ‚mittleren‘ (reproduktionsfähigen) Altersgruppen die höchsten Anteile, was ihnen eine stabile Zukunft des eigenen Nachwuchs gewährleistet. (s. Tabelle 1 im Anschluss des Textes)

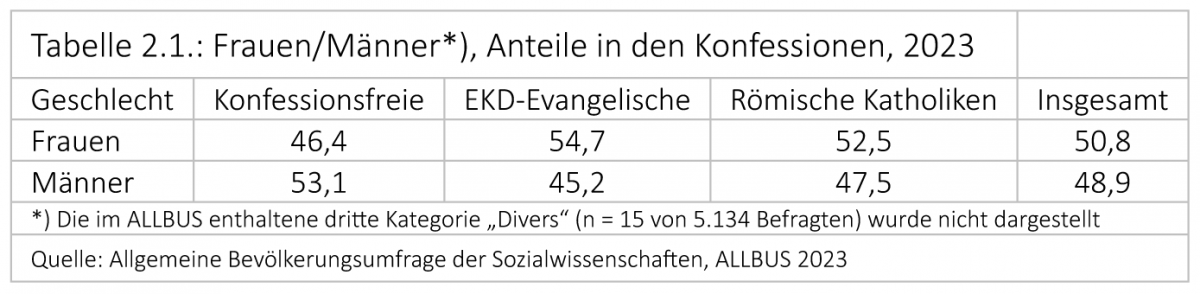

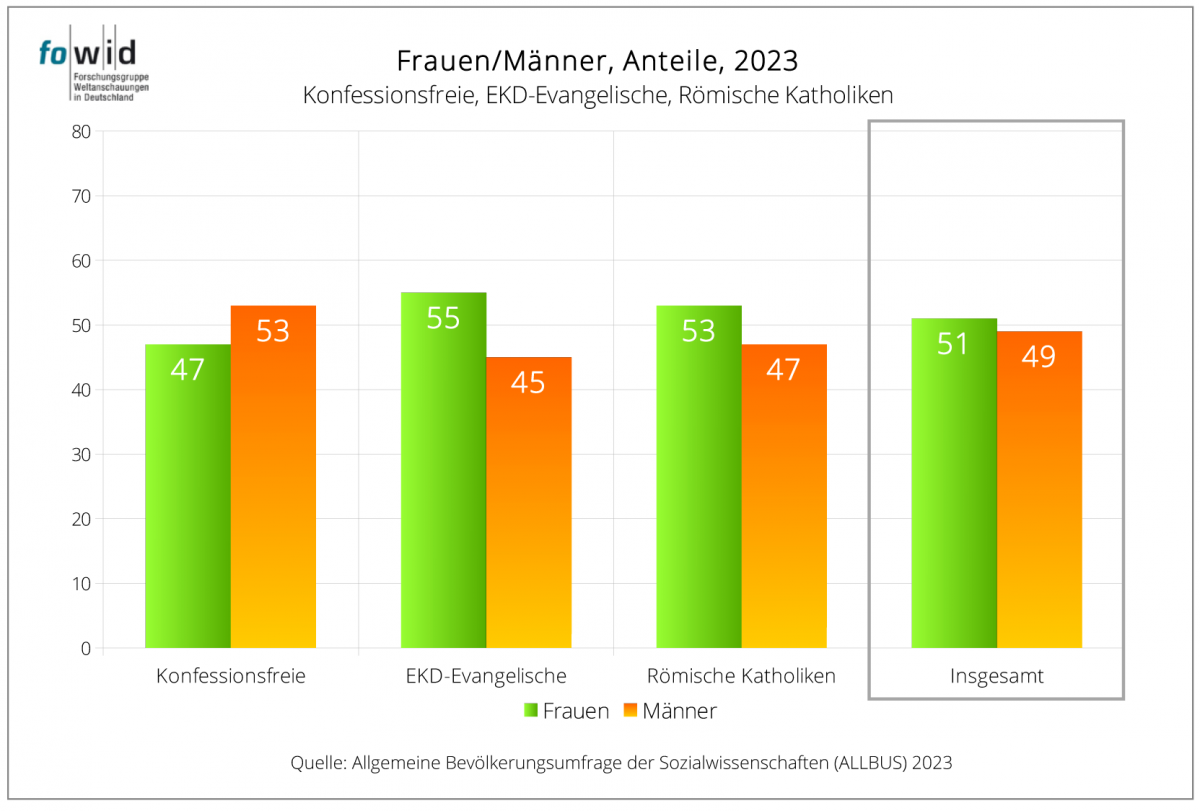

Bei den Anteilen von Männern und Frauen zeigt sich - oberflächlich – die bekannte Information, dass es unter Konfessionsfreien mehr Männer (53 Prozent) als Frauen gibt (47 Prozent). (s. Tabelle 2.1. im Anschluss des Textes)

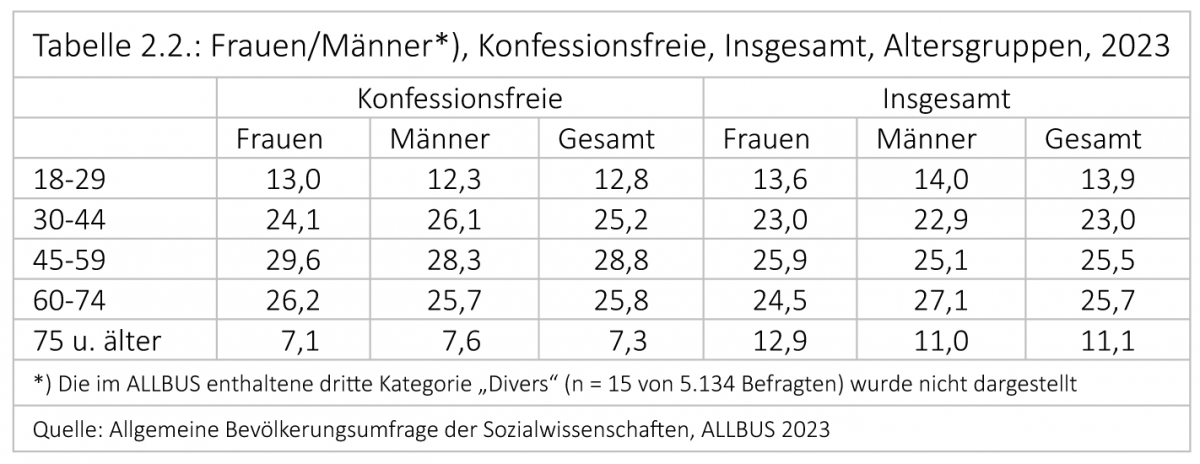

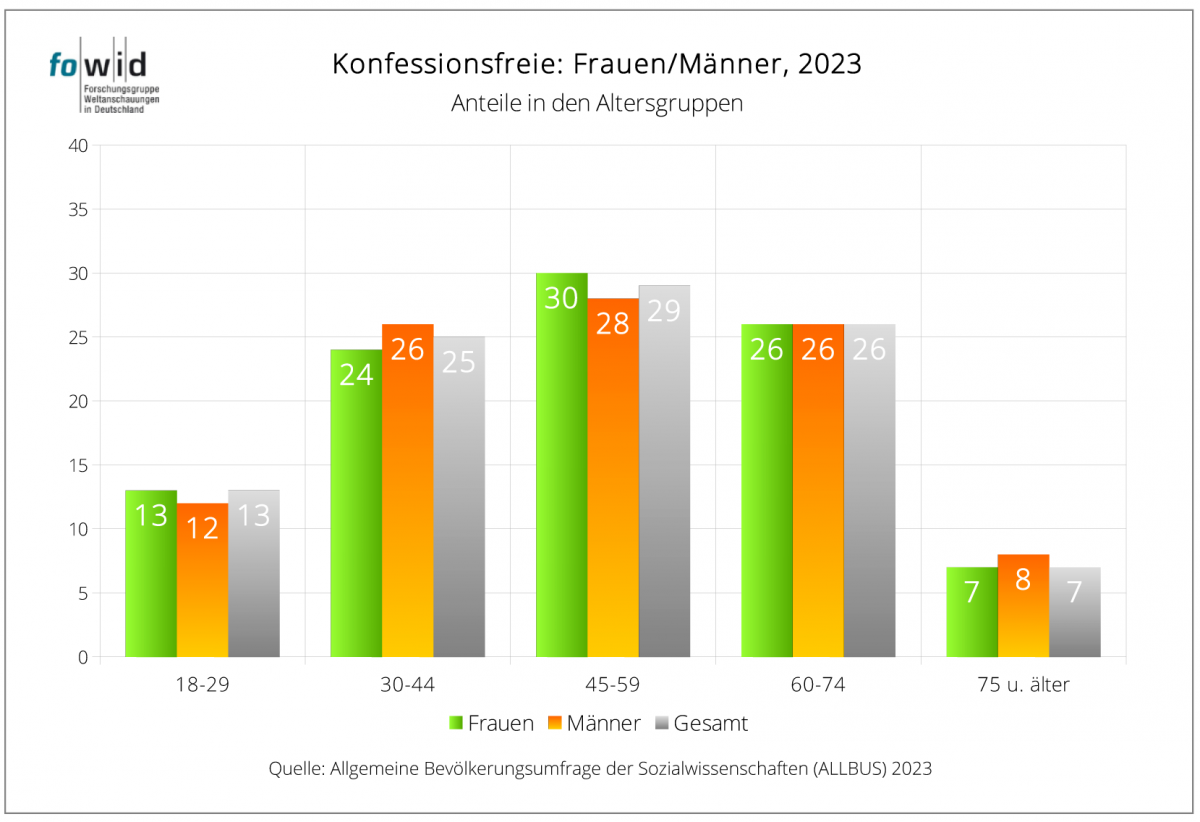

Ein differenzierterer Blick verweist jedoch darauf, dass es zwei Altersgruppen gibt, in denen es mehr Frauen als Männer gibt: die 18-29-Jährigen und die 45-59-Jährigen. (s. Tabelle 2.2.)

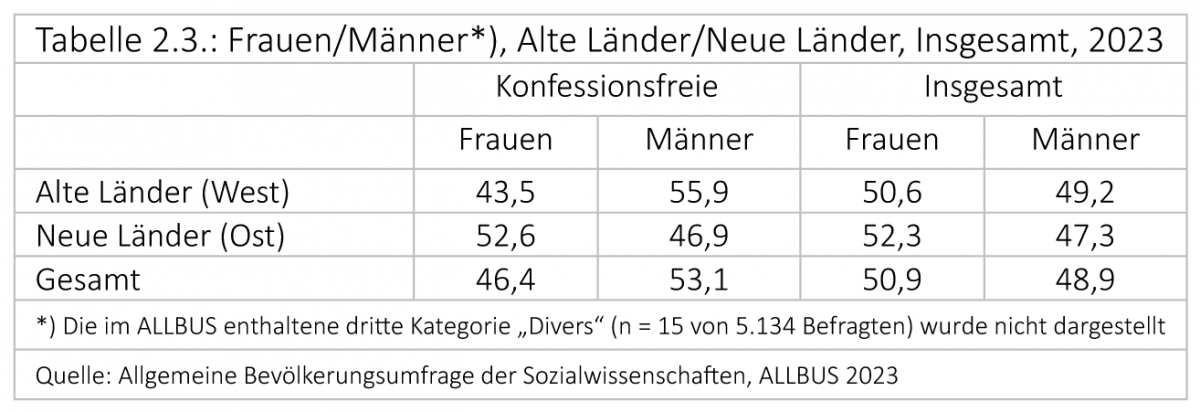

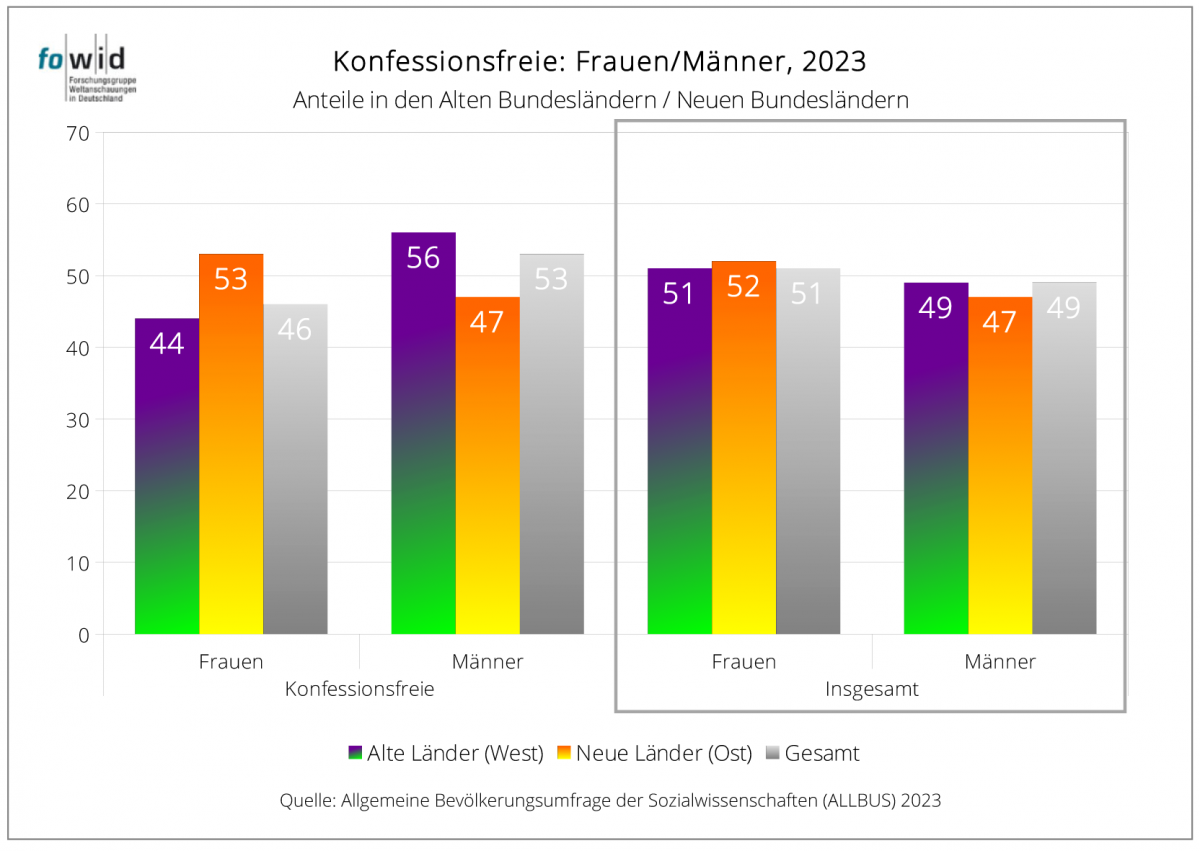

Und: In einer Untergliederung nach West und Ost, sind in den neuen Bundesländern signifikant mehr Frauen als Männer konfessionsfrei. (s. Tabelle 2.3.)

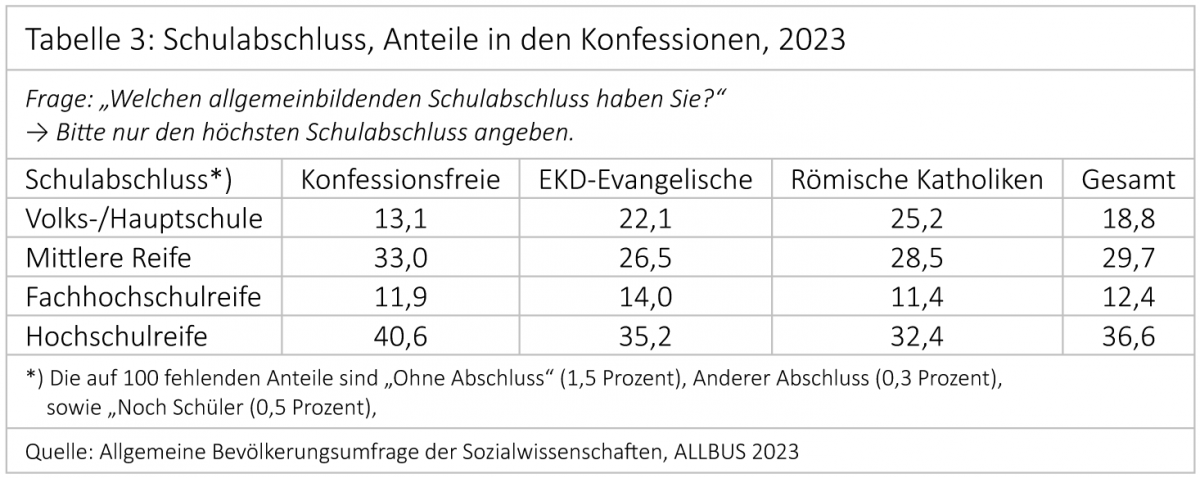

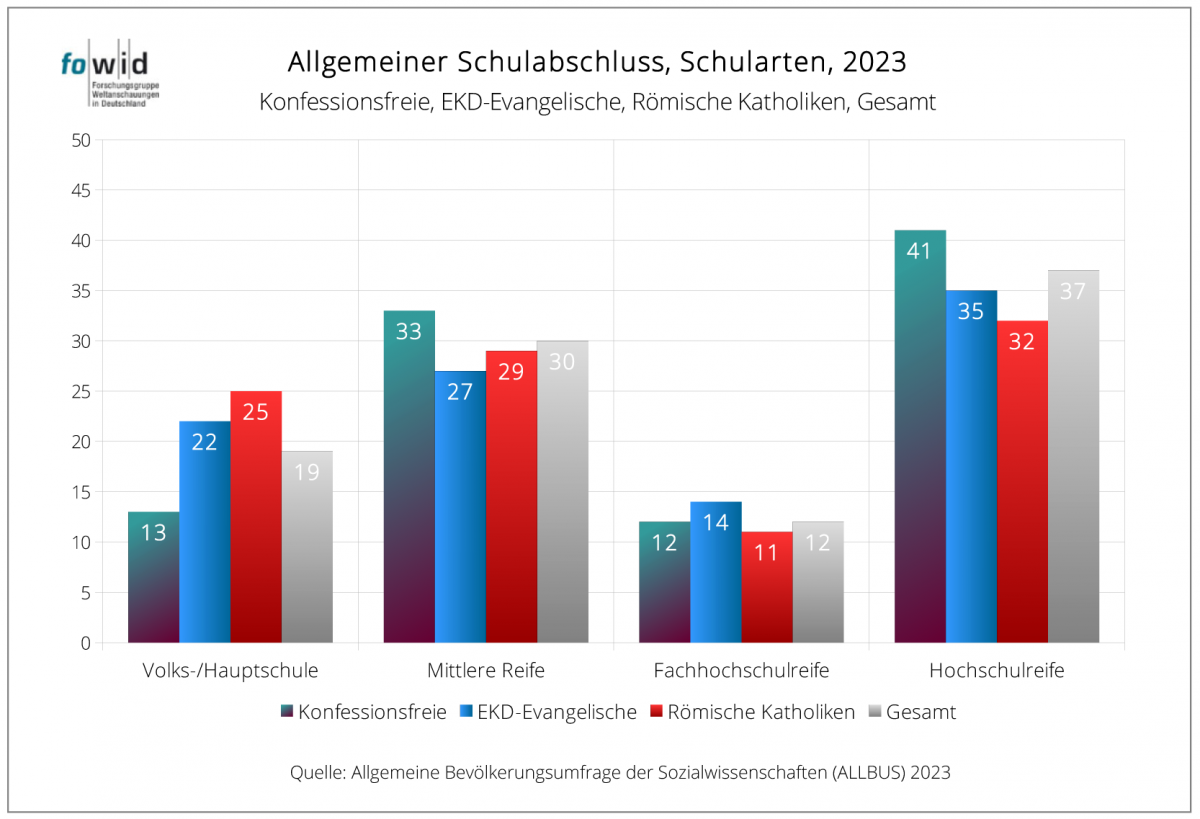

In den höchsten allgemeinen Schulabschlüssen haben die Konfessionsfreien in der „Mittleren Reife“ (33 Prozent) und bei der „Hochschulreife“ (41 Prozent) höhere Anteile als die Kirchenmitglieder. (s. Tabelle 3)

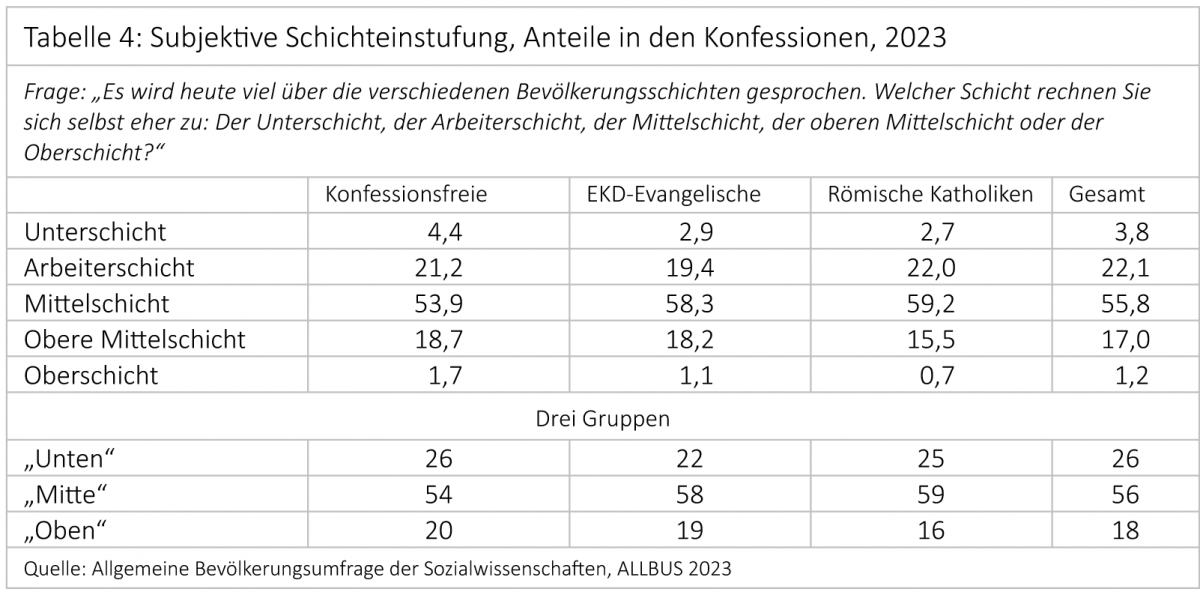

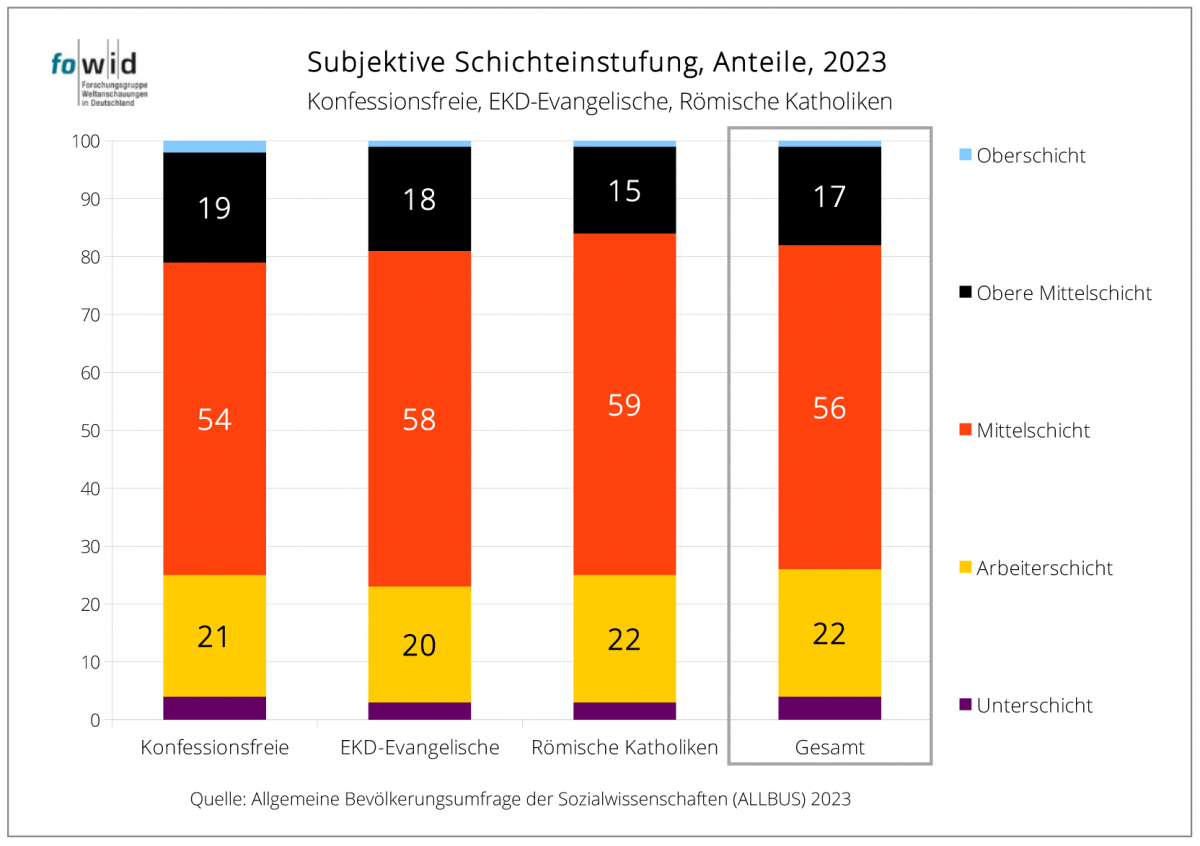

Bei der „subjektiven Schichteinstufung“ sind die Unterschiede nicht signifikant: Mehrmals die Hälfte der Befragten (56 Prozent) rechnet sich der „Mittelschicht“ zu. (s. Tabelle 4)

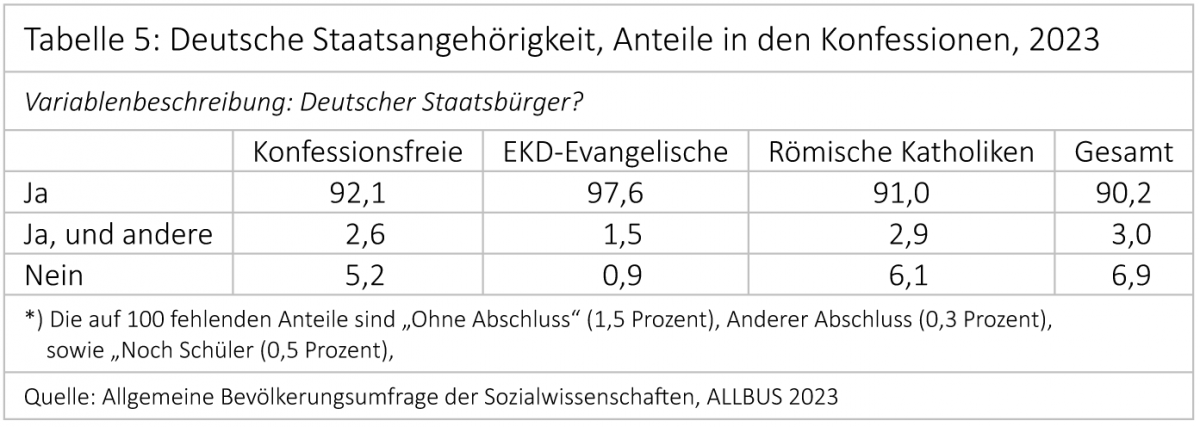

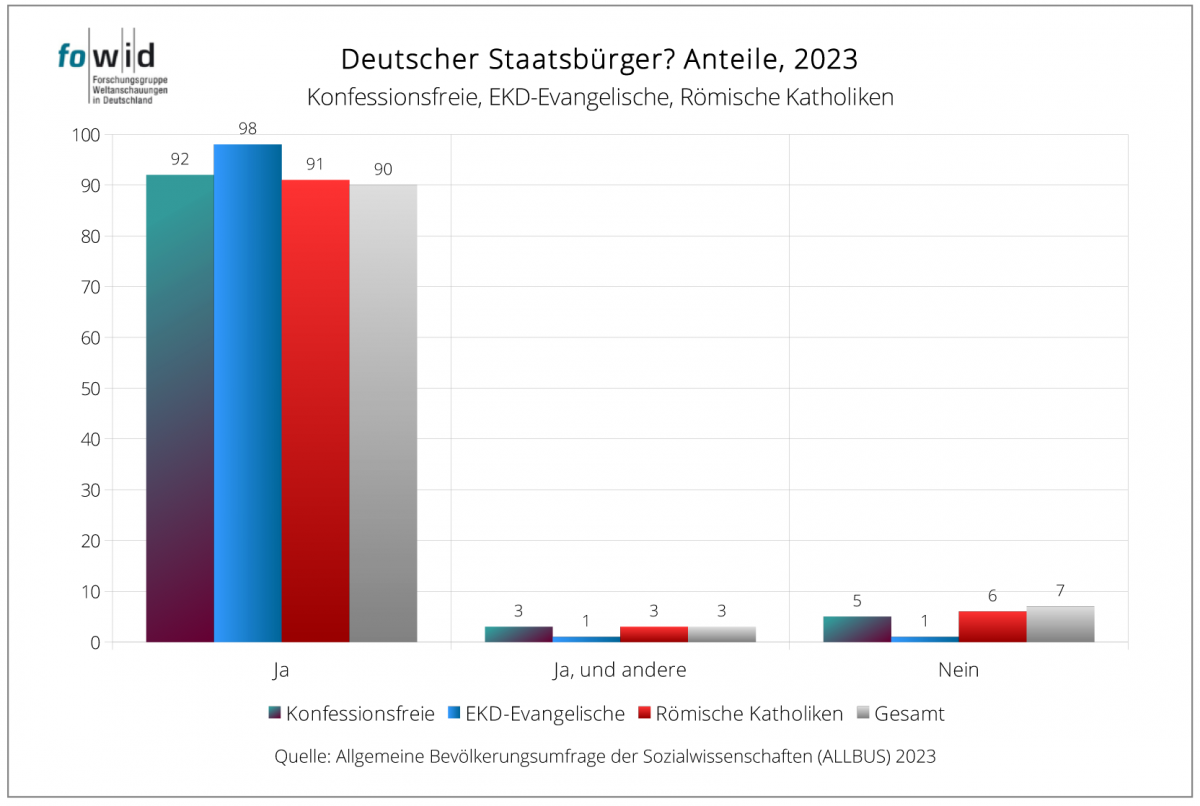

Hinsichtlich der ‚Internationalität‘ gleichen die Konfessionsfreien den Katholiken, die ebenfalls rund zehn Prozent ohne deutsche Staatsangehörigkeit in ihren Reihen haben. (s. Tabelle 5)

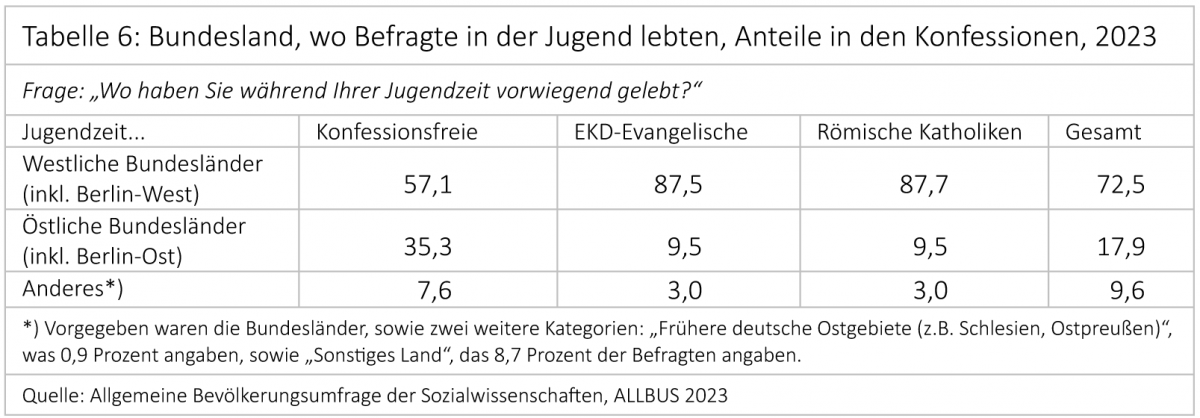

Ein großer Unterschied für die Konfessionsfreien ist der hohe Anteil von Bürgern, die in ihrer Jugend in (heutigen) östlichen Bundesländern gelebt haben: rund ein Drittel (35 Prozent) (s. Tabelle 6) Eine Folge der „Entkirchlichung in der DDR“, die vornehmlich dadurch entstand, dass die Kinder weniger getauft wurden.

2. Persönliche Wichtigkeiten

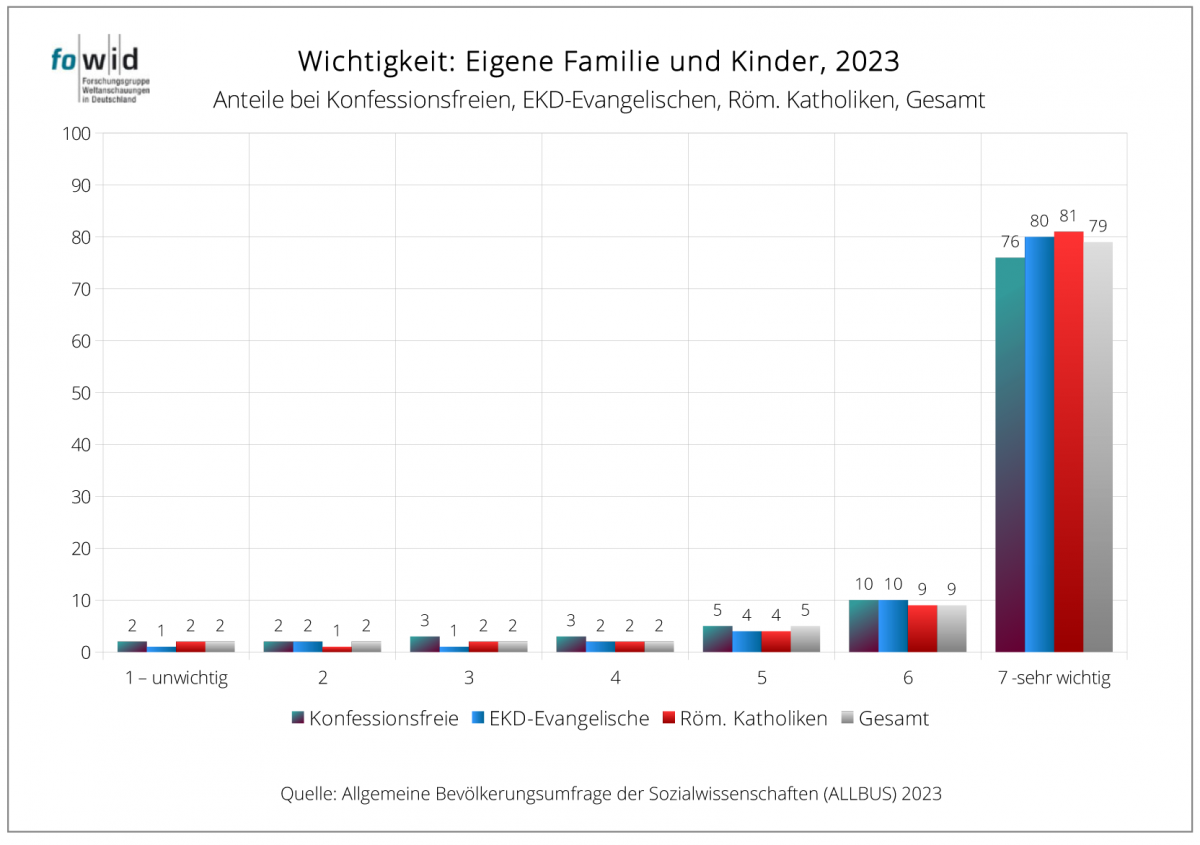

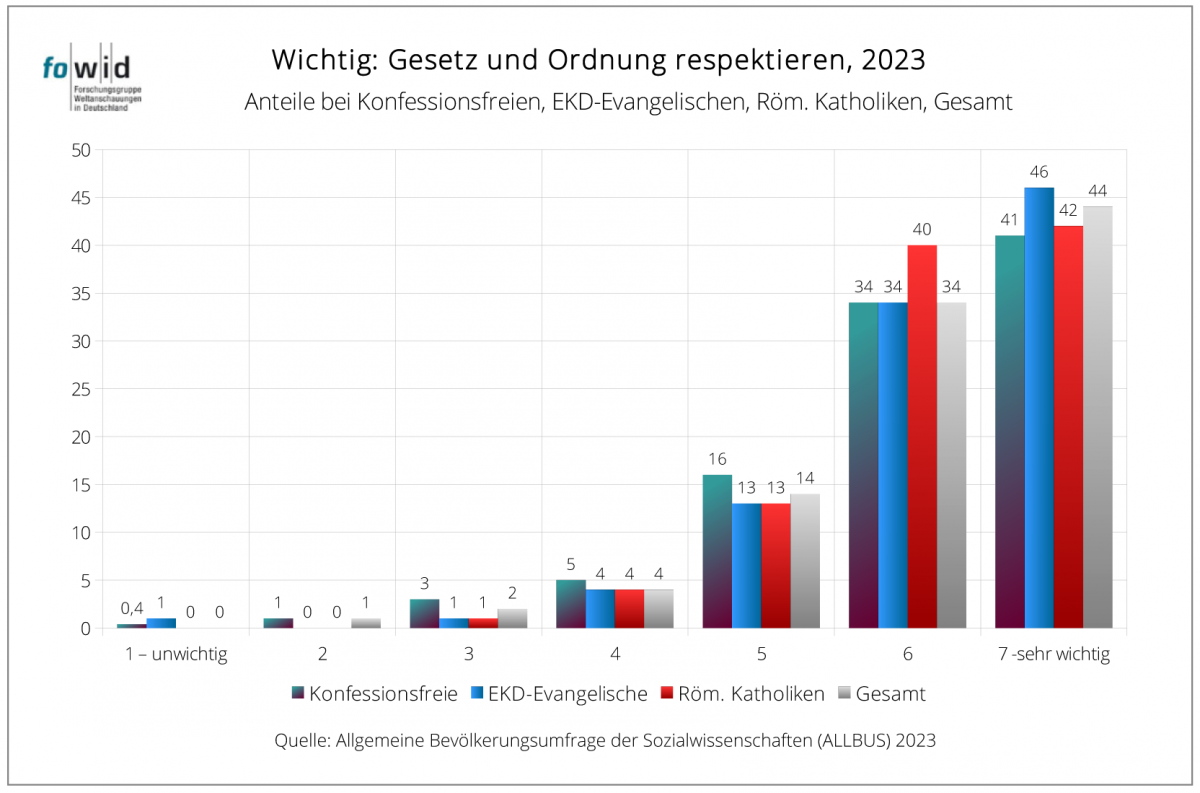

In der Bewertung der Lebensaspekte von Familie und Kinder, Gesetz und Ordnung sowie Benachteiligten zu helfen, besteht eine große Einigkeit – egal ob konfessionsfrei oder Kirchenmitglied.

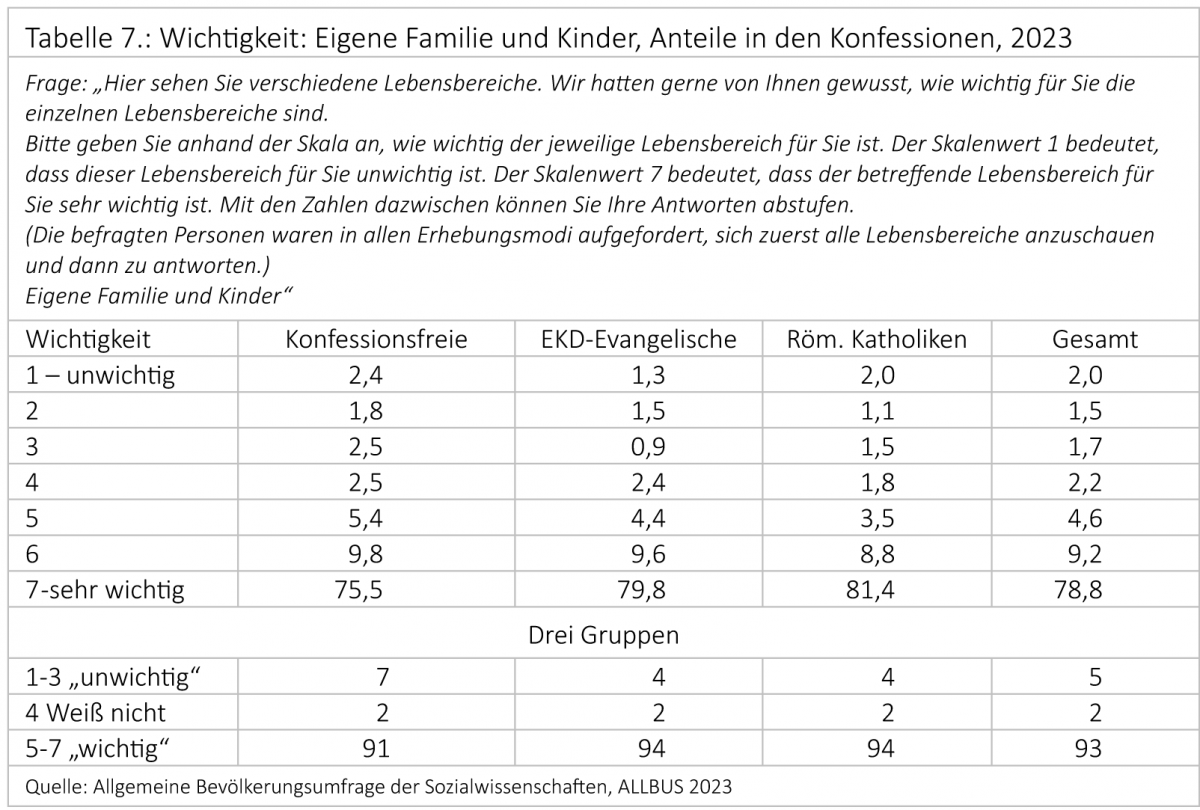

Die Wichtigkeit von „Eigener Familie und Kinder“ wird durchgehend von rund 80 Prozent angegeben, die sich alle in der höchsten Kategorie von „sehr wichtig“ befinden. Die Unterschiede sind nicht signifikant. (s. Tabelle 7)

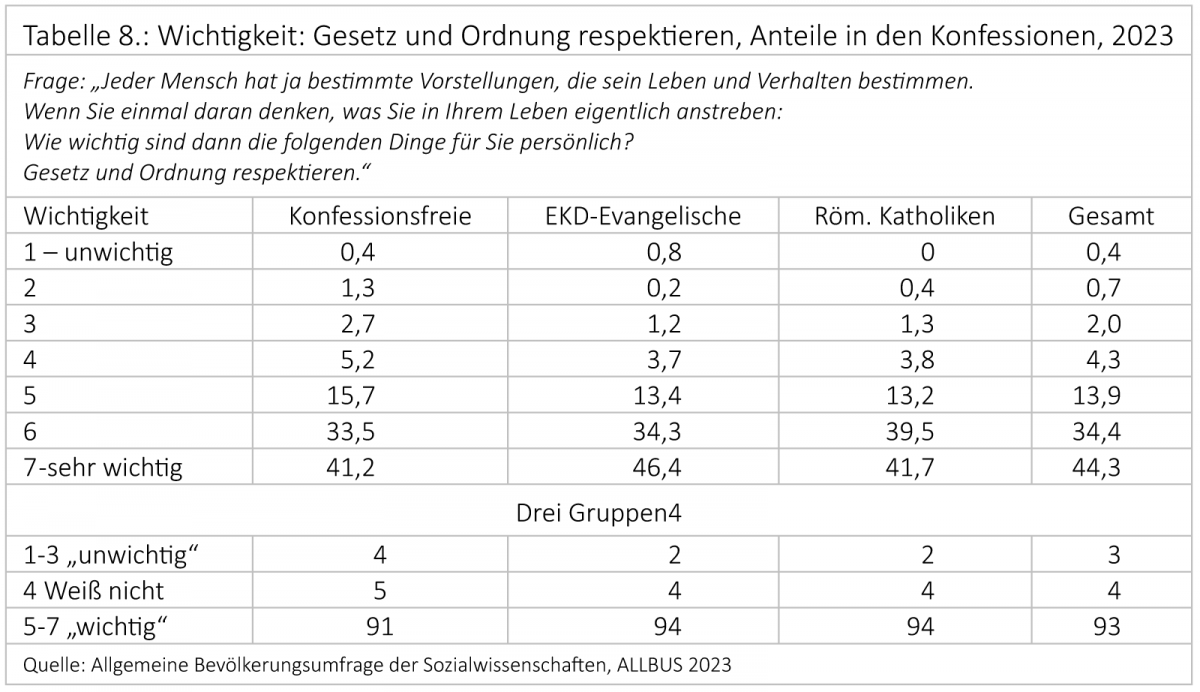

Auf ‚Rang 2‘ der ausgewählten Wichtigkeiten befindet sich „Gesetz und Ordnung“, denen zwar auch rund 80 Prozent Wichtigkeit zuerkannt werden, allerdings verteilt auf die beiden Bewertungskategorien 6 + 7. (s. Tabelle 8)

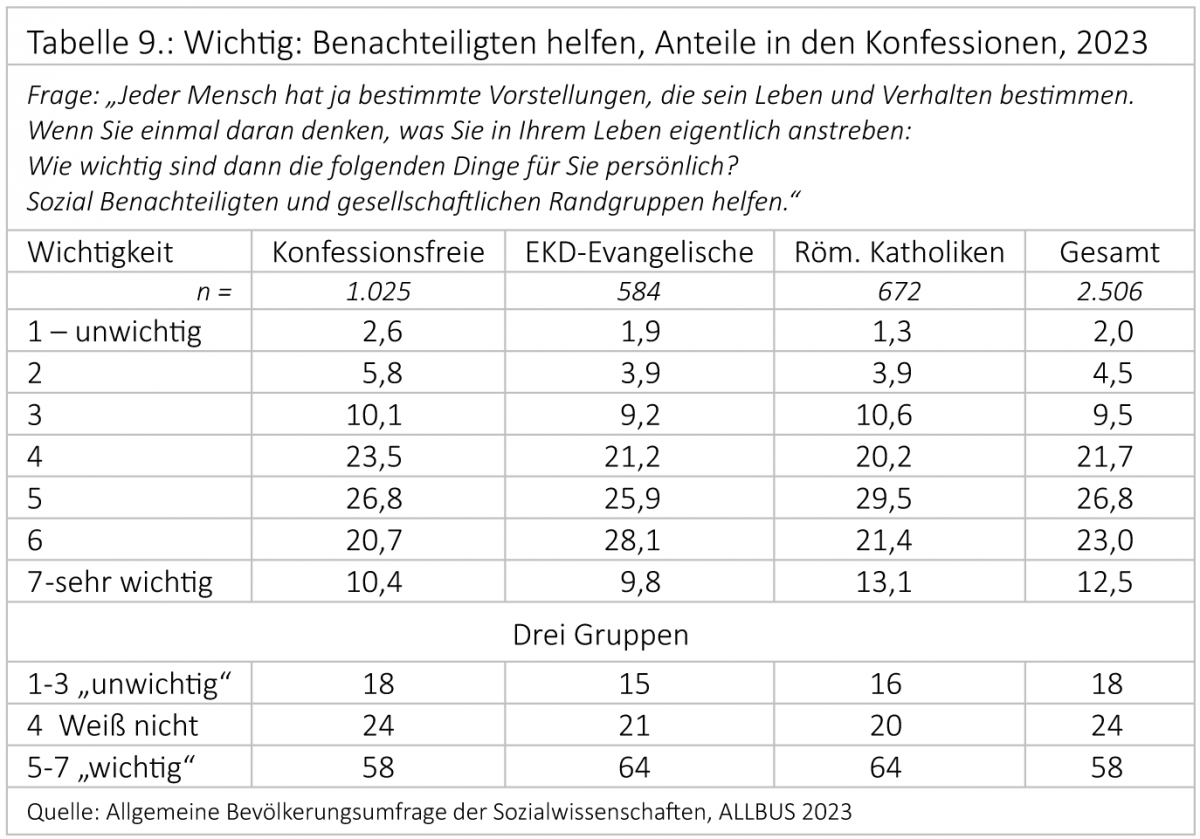

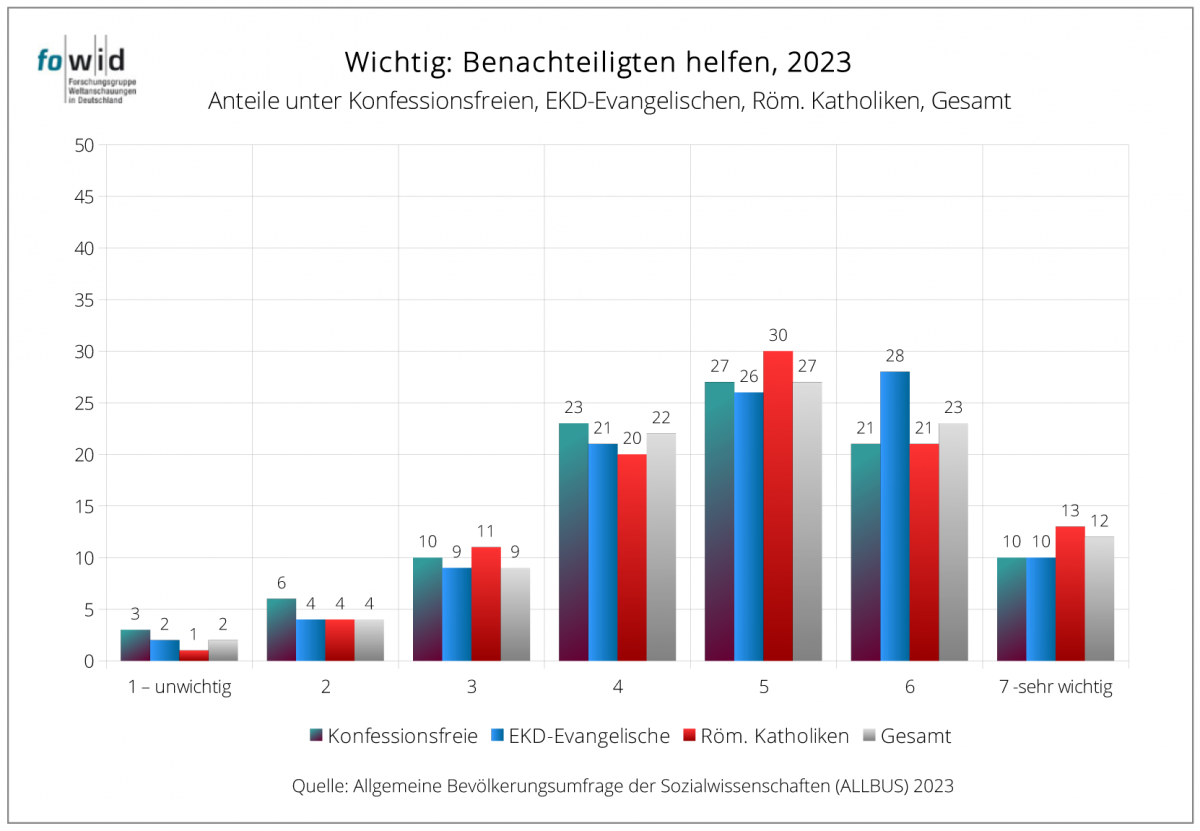

Den ‚Rangplatz 3‘ hat der Lebensaspekt „Benachteiligten zu helfen“, was man auch als „Solidarität“ (säkular) bzw. „Nächstenliebe“ (christlich) beschreiben könnte.

Das halten zwar auch gleichermaßen 80 Prozent der Befragten für „wichtig“, allerdings verteilt auf die drei Bewertungsmöglichkeiten 4 + 5 + 6, wobei 4 bereits das Mittelfeld des ‚sowohl als auch‘ bedeutet und die Kategorie 10 („sehr wichtig“) nur von rund 10 Prozent gewählt wird. (s. Tabelle 9).

3. Persönliche Lebensziele

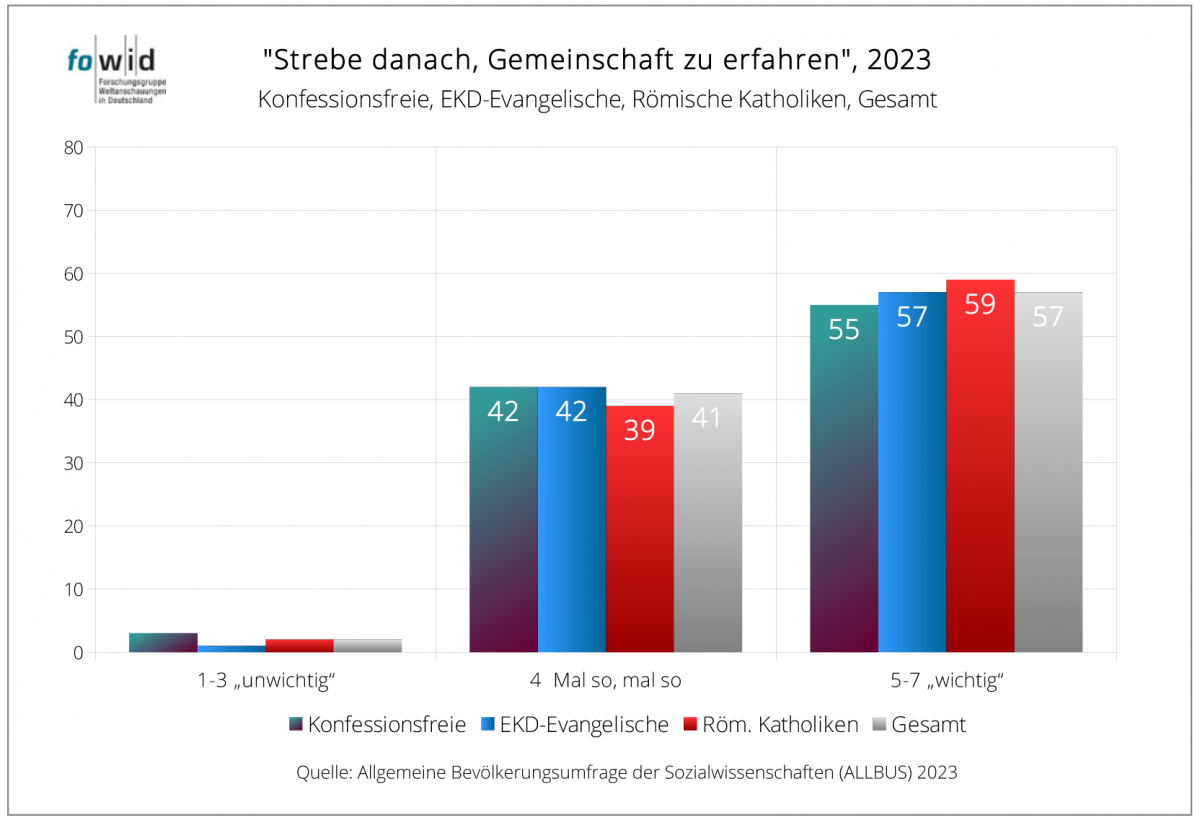

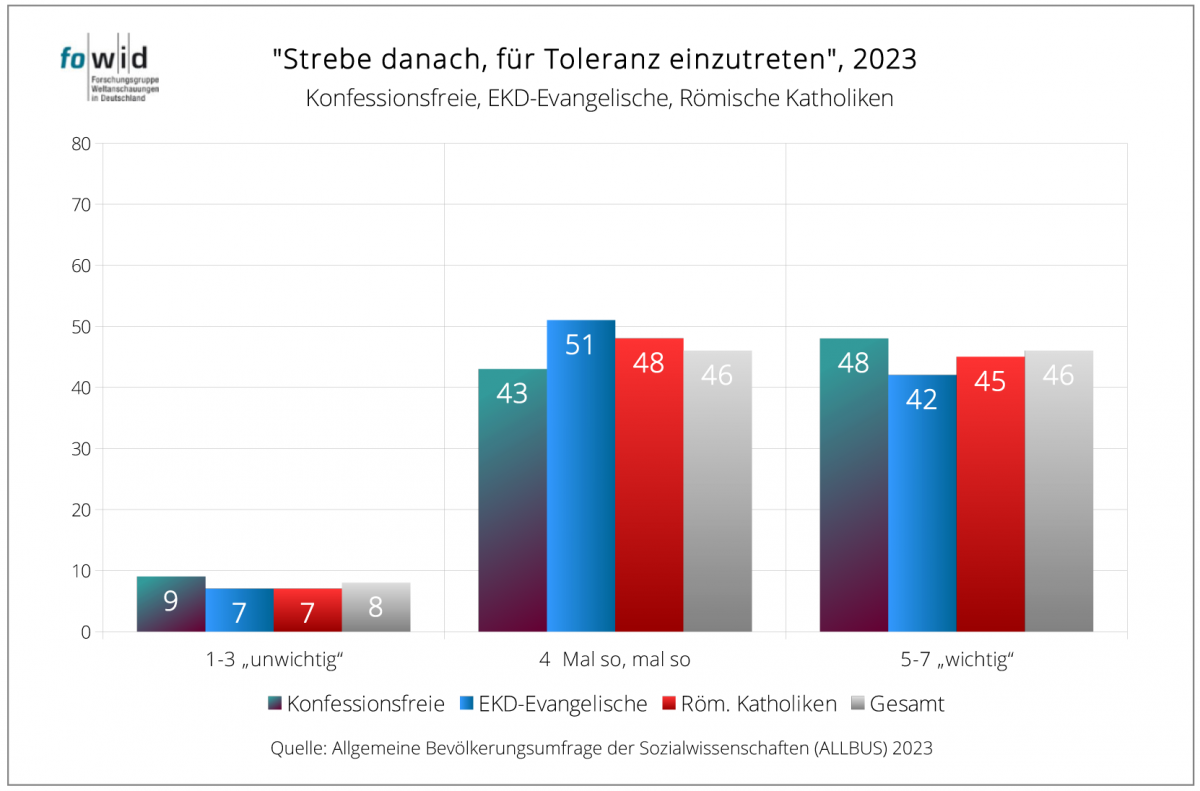

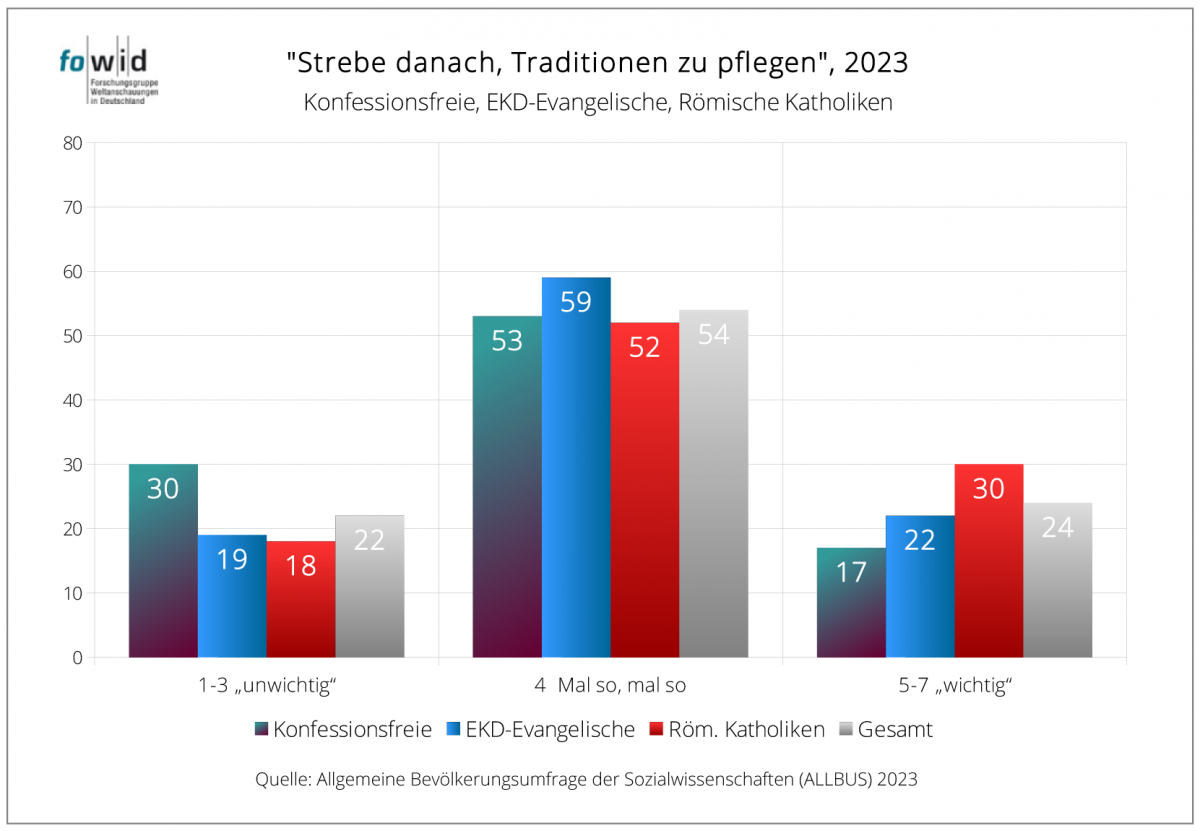

Diese Übereinstimmunen zeigen sich auch in der Bewertung bei den persönlichen Lebenszielen nach Gemeinschaft, Toleranz, Traditionen.

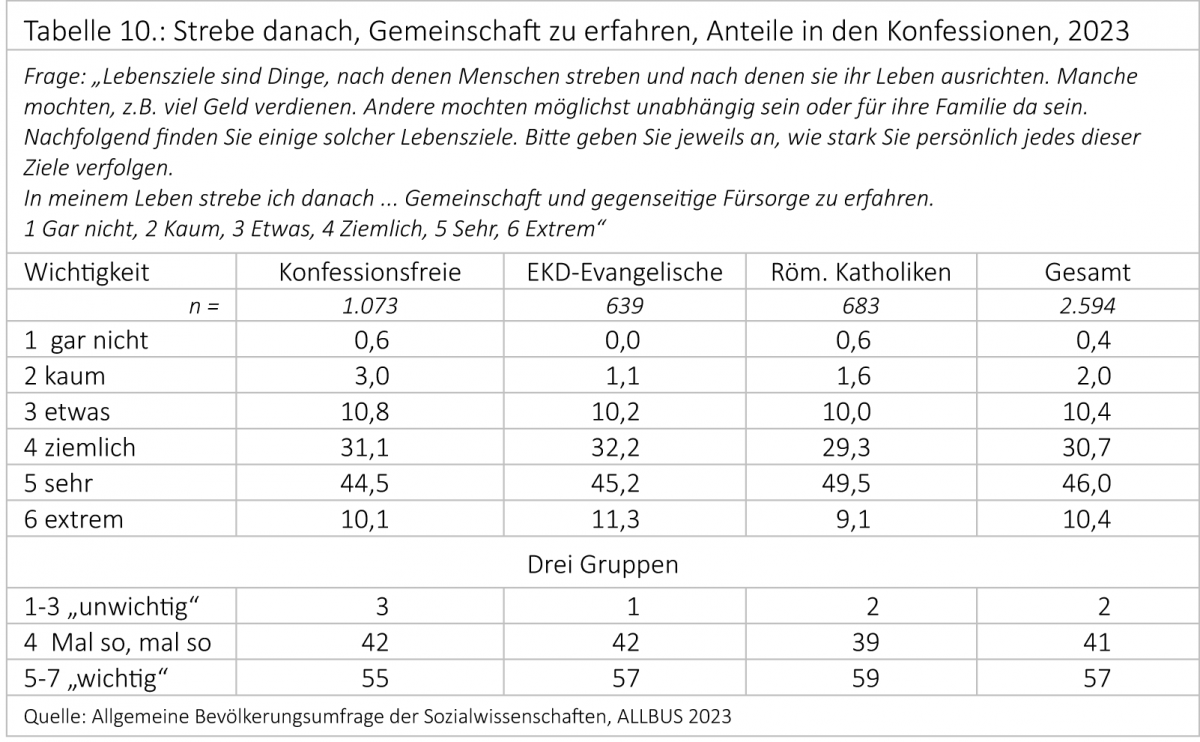

Die Mehrheit (57 Prozent) strebt danach, „Gemeinschaft und gegenseitige Fürsorge zu erfahren“. (s. Tabelle 10)

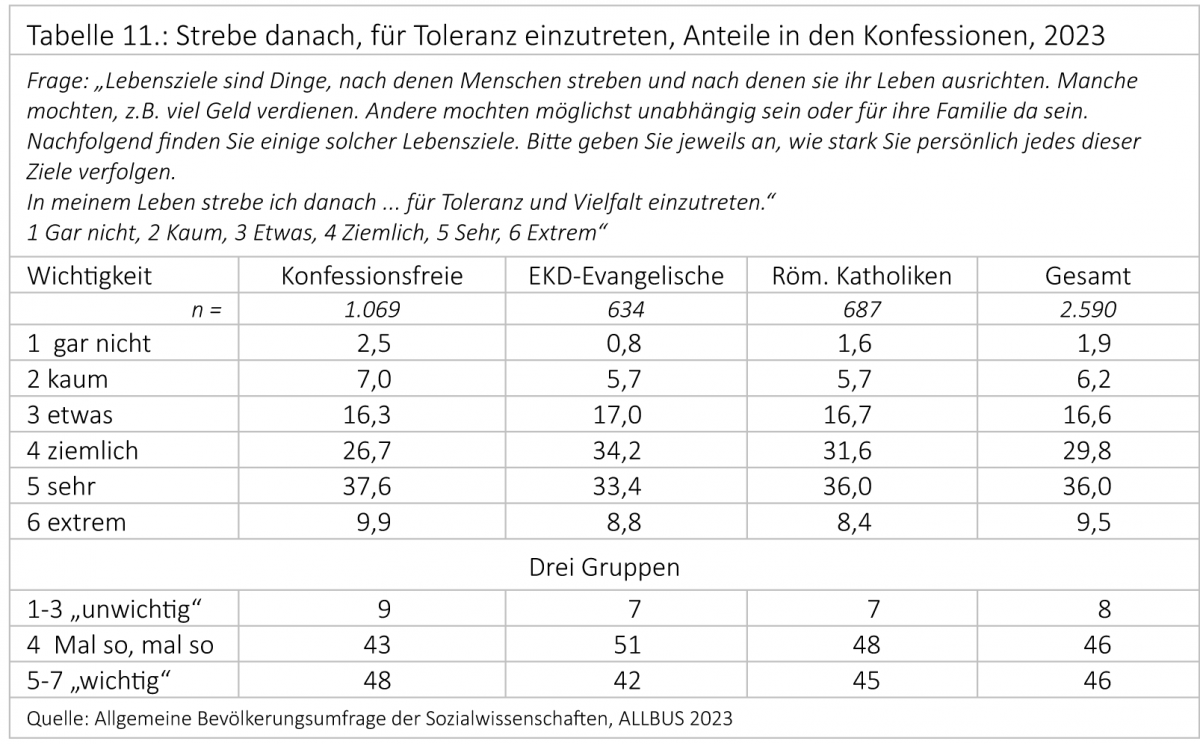

Das Lebensziel „für Toleranz und Vielfalt einzutreten“ ist zwar nicht ganz so wichtig (46 Prozent), aber dennoch gleichermaßen vorhanden. (s. Tabelle 11)

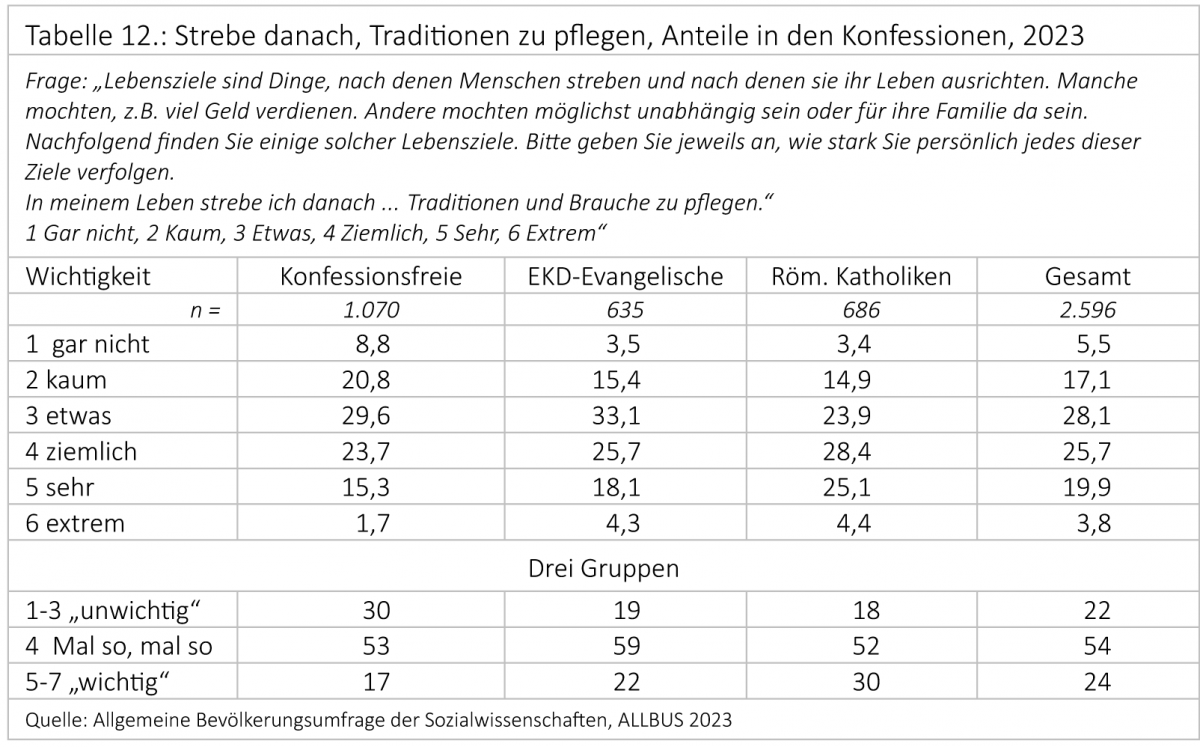

Das Bestreben, „Traditionen und Bräuche zu pflegen“ wird als weniger wichtig bewertet. Die Unterschiede zwischen Konfessionsfreien (30 Prozent „unwichtig“) und den römischen Katholiken (30 Prozent „wichtig“) sind zwar plausibel, verweisen aber auch darauf, dass die Konfessionsfreien sich nicht auf mögliche Traditionen (z. B. der säkularen Arbeiterbewegung) beziehen. (s. Tabelle 12)

4. Werte und Normen

Für eine Anzahl von Verhaltensweisen (Schwangerschaftsabbruch, Männliche Homosexualität, Ehebruch des Mannes, Vergewaltigung in der Ehe, Gewalt gegen Kinder, Ärztliche Sterbehilfe, Frau zu Hause mit Kindern) wurde danach gefragt, was man davon persönlich hält.

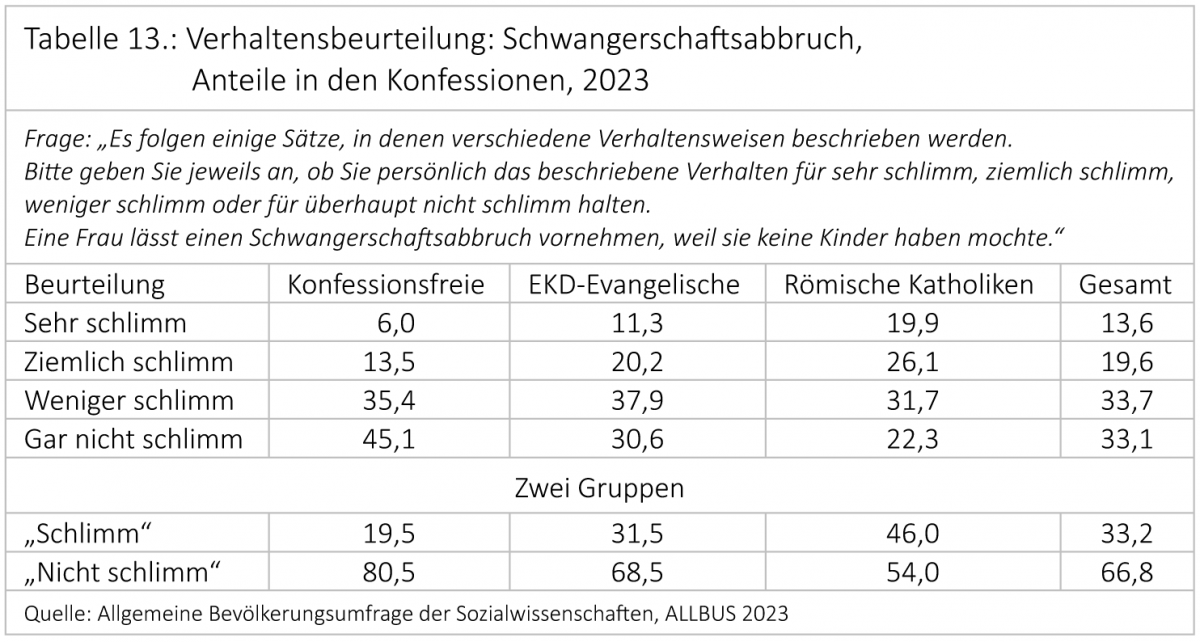

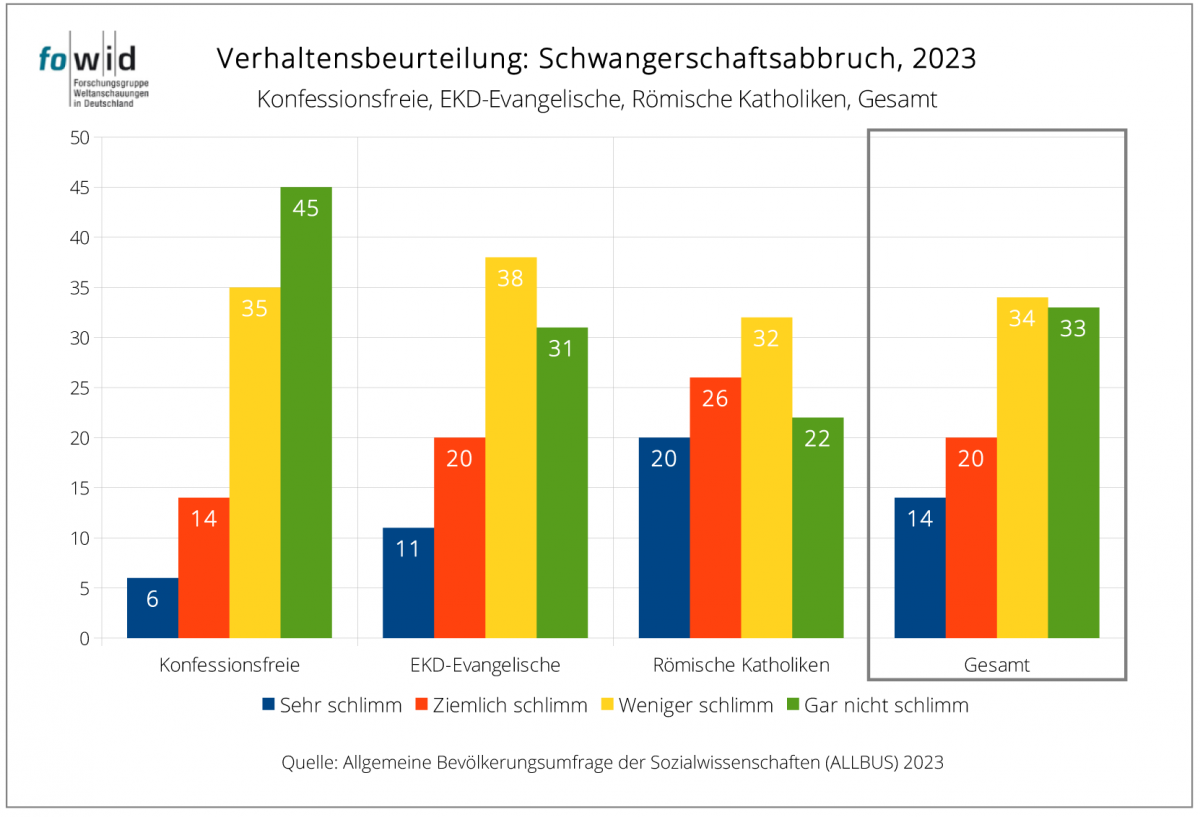

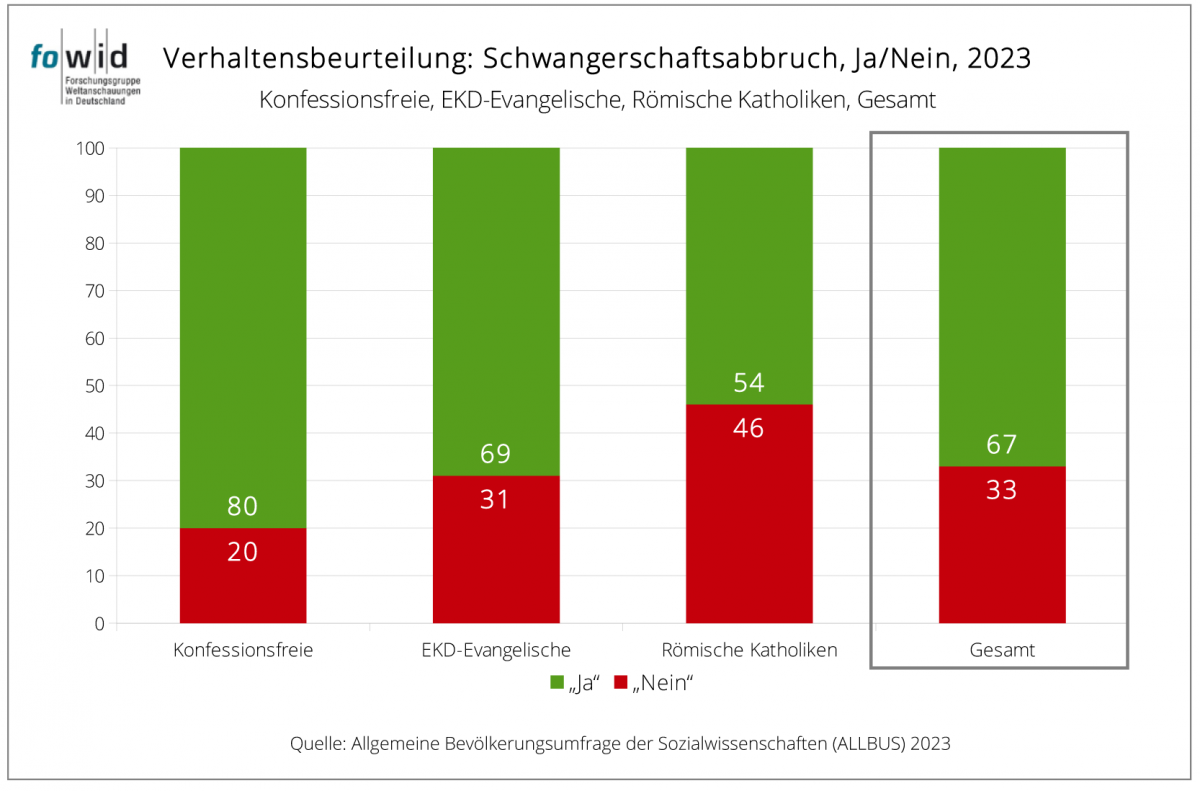

Bei der Bewertung eines Schwangerschaftsabbruchs, den eine Frau vornehmen lässt, „weil sie keine Kinder mehr haben möchte“, unterscheiden sich die Konfessionsfreien deutlich von den Kirchenmitgliedern. (s. Tabelle 13.1.)

Fasst man die vier Bewertungen zu zwei Gruppen zusammen, so wird dieser Unterschied wiederum deutlich, aber es zeigt auch, dass die Kirchenmitglieder mehrheitlich (Evangelische 69 Prozent, Katholiken 54 Prozent) das Selbstbestimmungsrecht der Frauen zumindest billigen. (s. Tabelle 13.2)

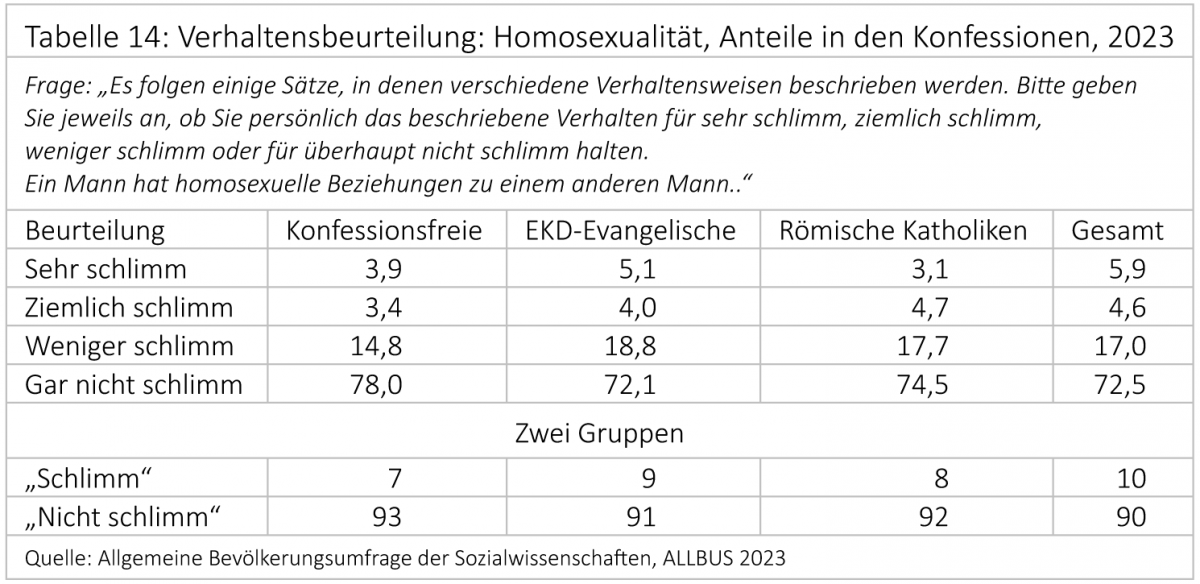

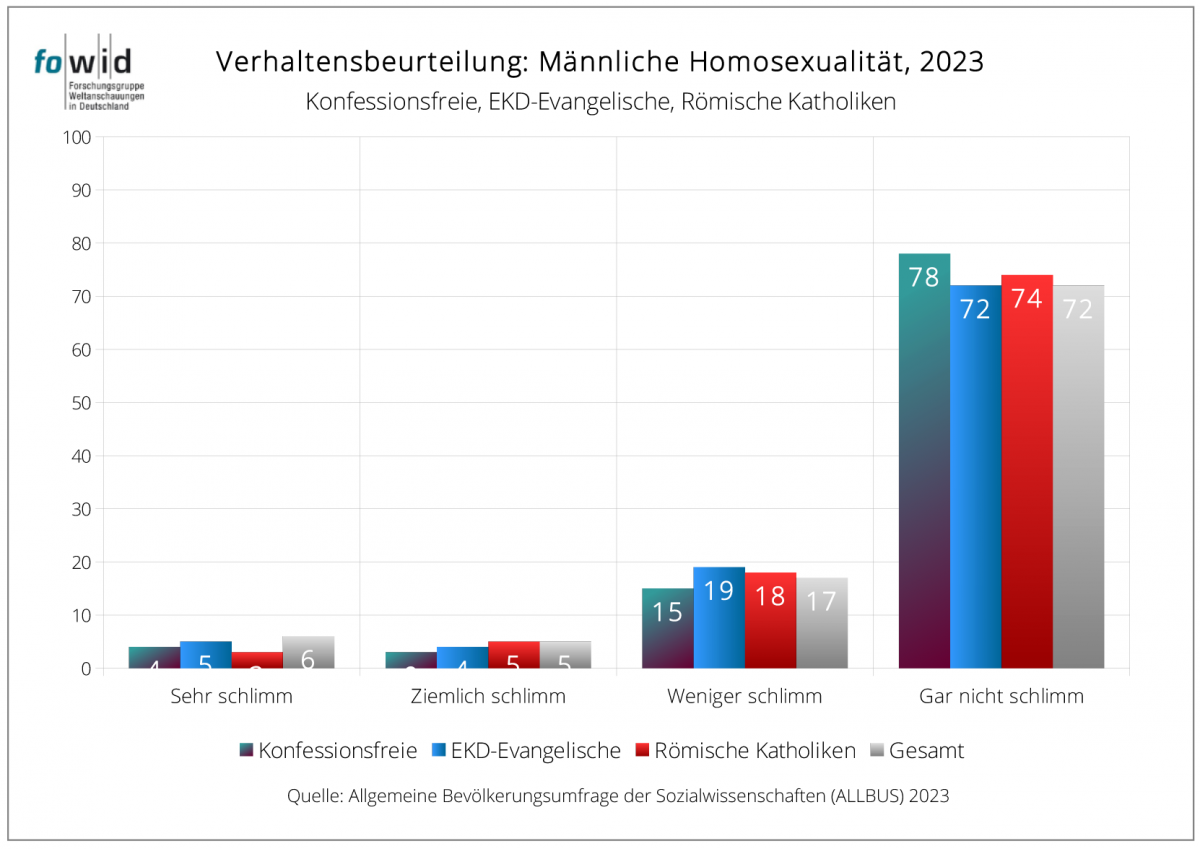

Hinsichtlich der Bewertung männlicher Homosexualität sind sich die Befragten zu 90 Prozent in ihren persönlichen Ansichten – mit kleinen Unterschieden – einig (17 Prozent „weniger schlimm“, 72 Prozent „Gar nicht schlimm“). (s. Tabelle 14)

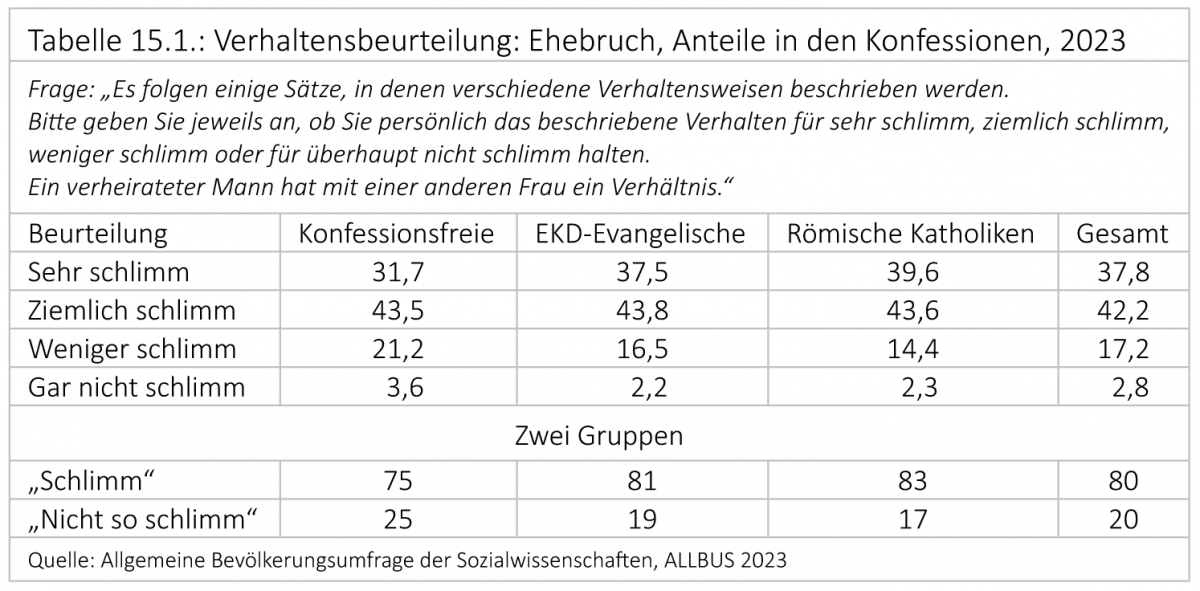

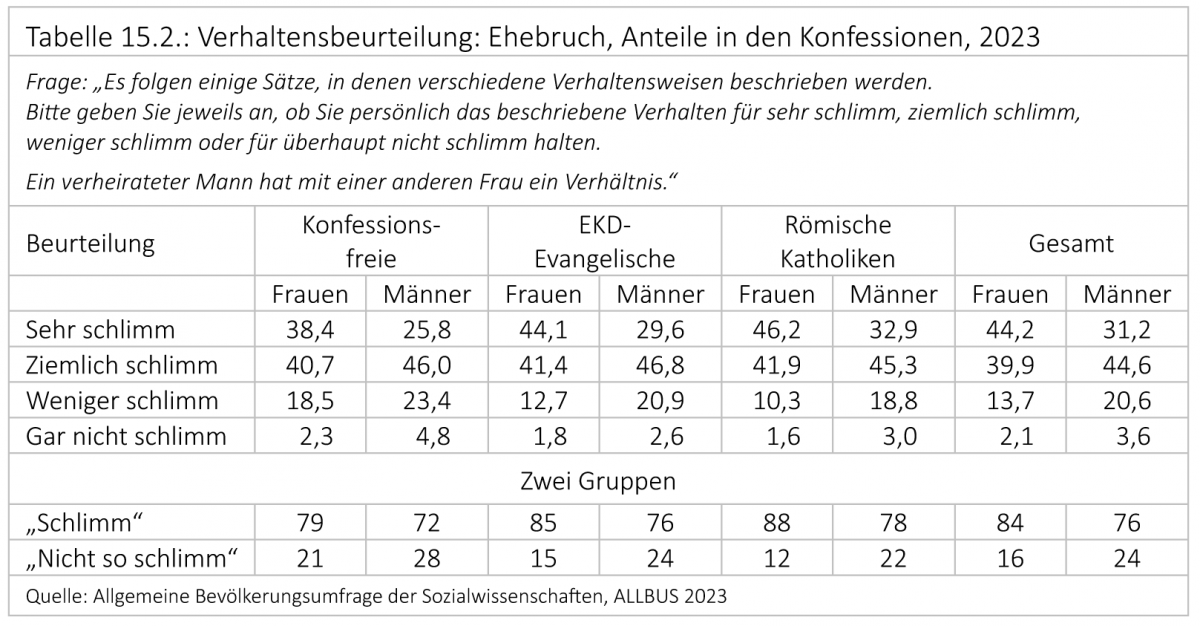

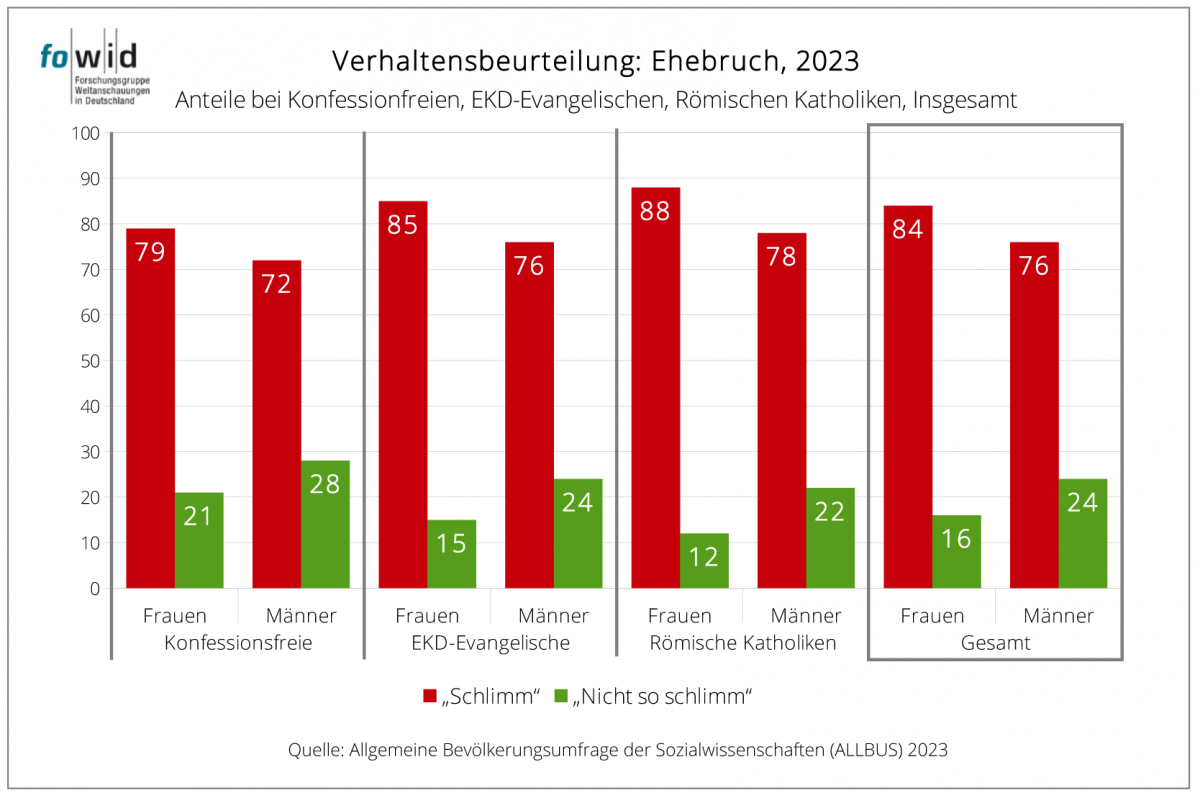

In der Bewertung von „Ein verheirateter Mann hat mit einer anderen Frau ein Verhältnis“ empfinden das 75 Prozent der Konfessionsfreien als „schlimm“ gegenüber 83 Prozent der Katholiken. (s. Tabelle 15.1.) Diese Unterschiede finde sich dann auch in dem durchgängigen Unterschied in der Bewertung von Frauen und Männern, egal welcher Weltanschauung. (s. Tabelle 15.2.)

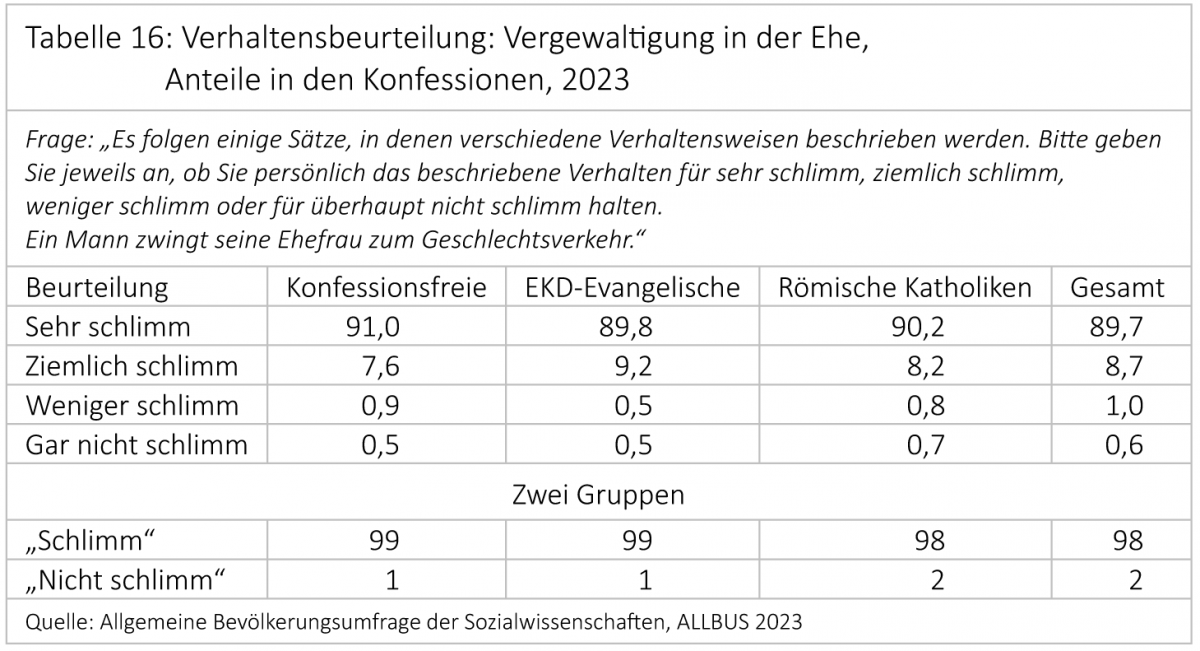

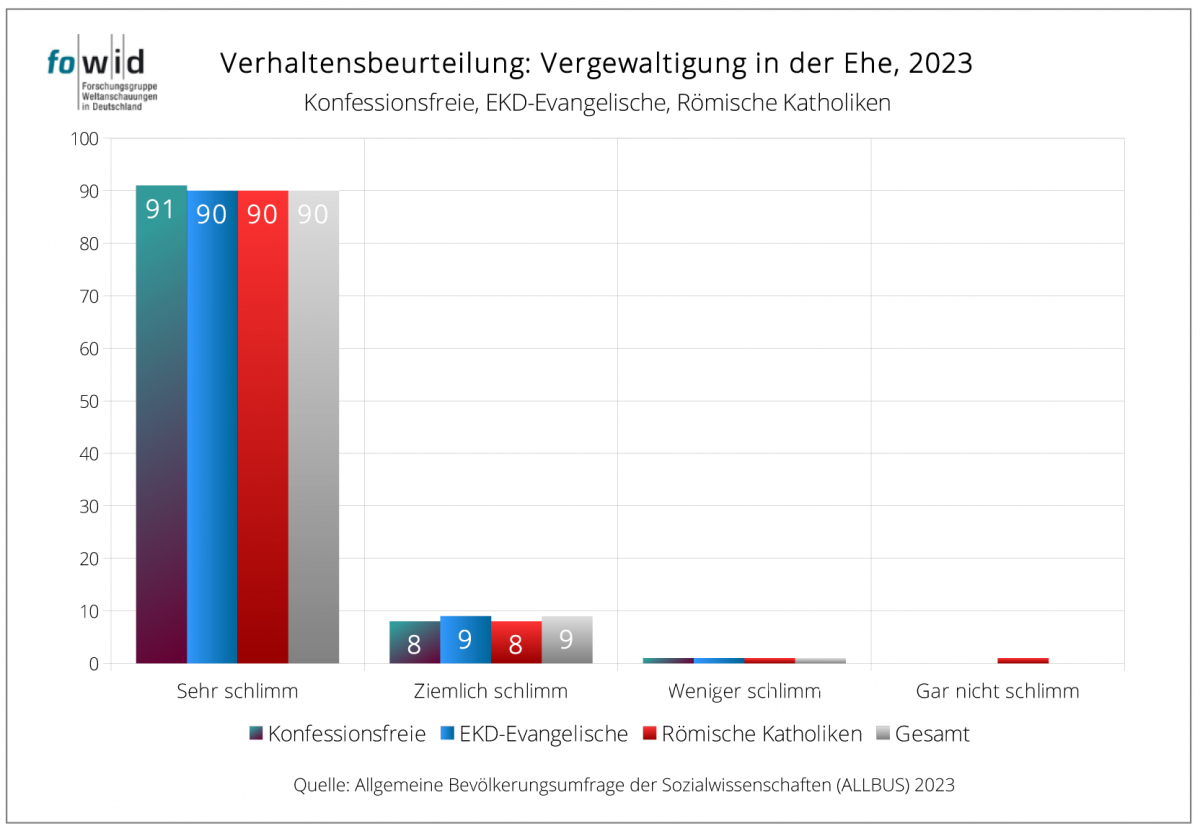

In der Bewertung des Verhaltens „Ein Mann zwingt seine Frau zum Geschlechtsverkehr“ gibt es keinerlei Missverständnisse: 98 Prozent aller Befragten bewertet das als „schlimm“. (s. Tabelle 16)

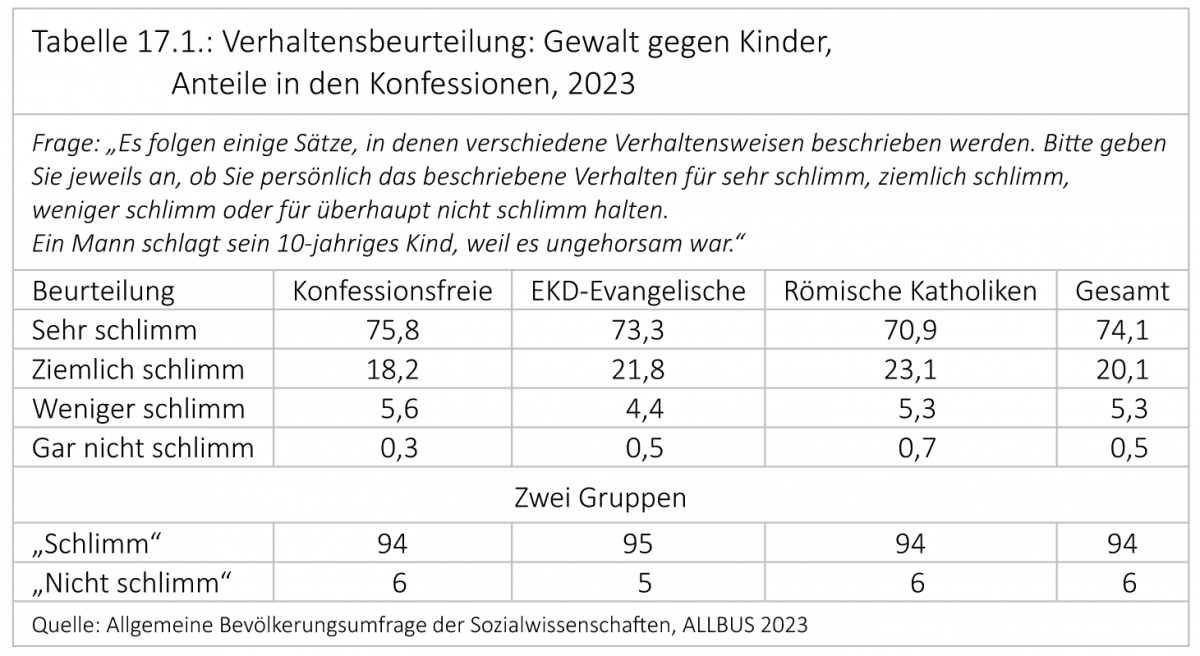

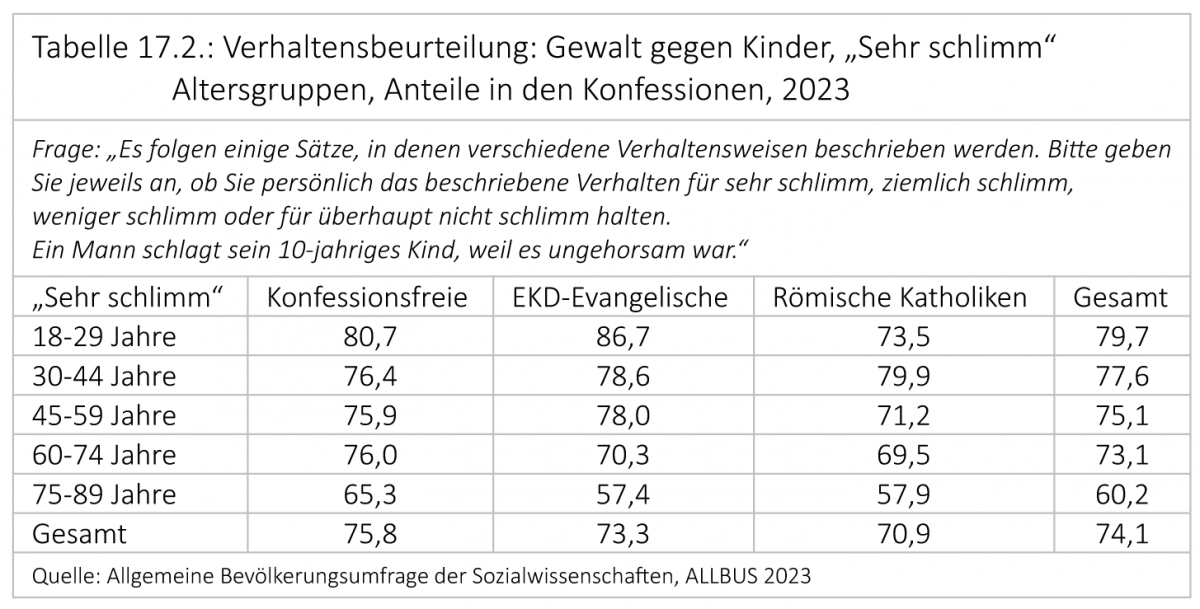

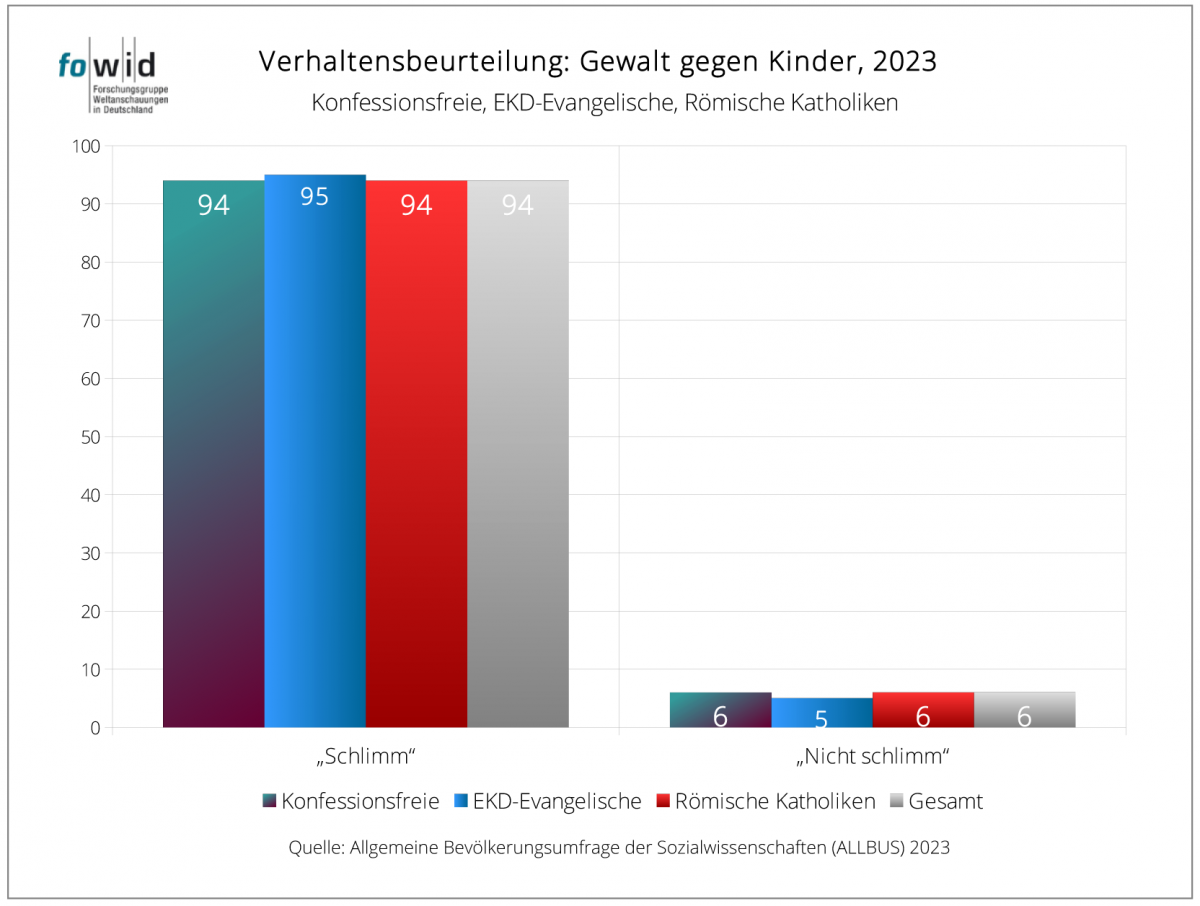

Ebenso ist es bei dem Verhalten „Ein Mann schlägt sein 10-jähriges Kind, weil es ungehorsam war“: 94 Prozent bewerten das als „schlimm“ (74 Prozent als „sehr schlimm“, 20 Prozent als „ziemlich schlimm“). (s. Tabelle 17.1.)

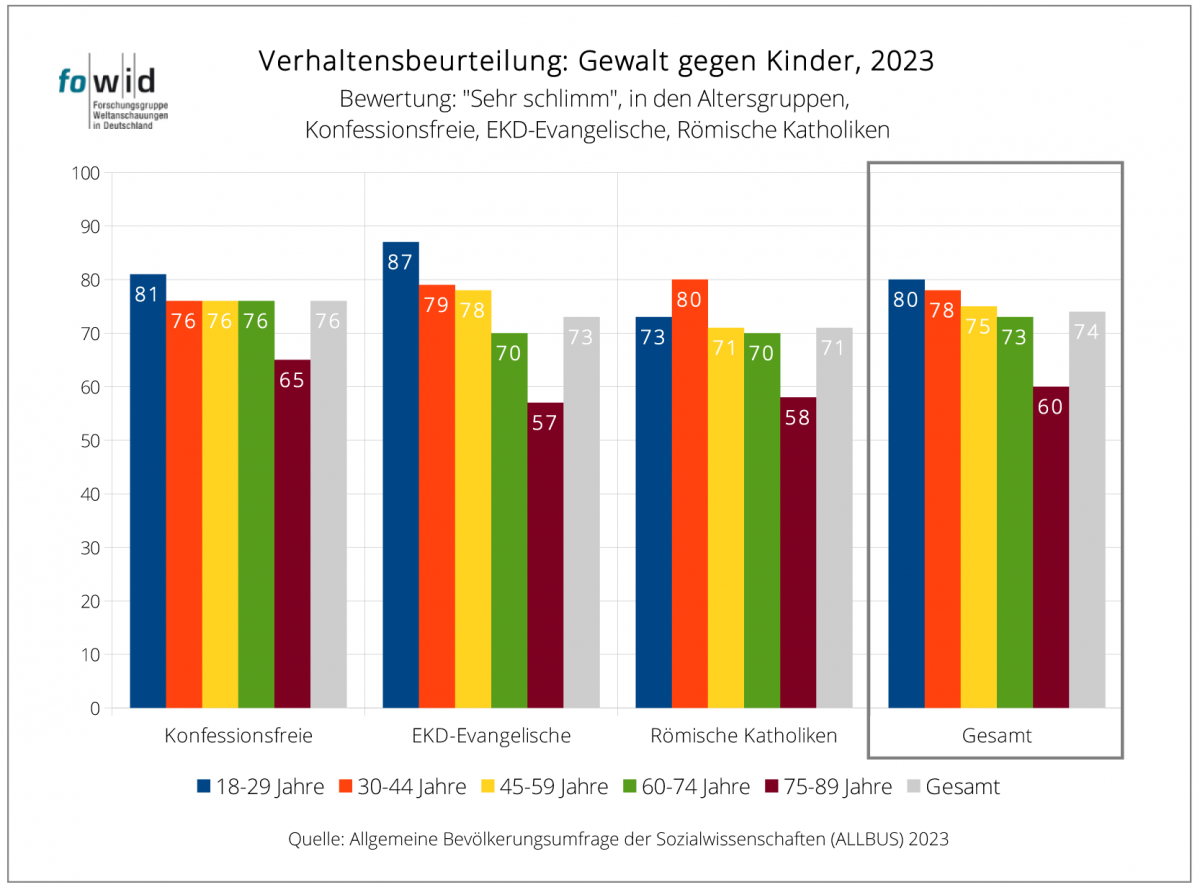

In einer Betrachtung der Altersgruppen zeigt sich dann jedoch, dass in der Kategorie „sehr schlimm“ die Konfessionsfreien gleichbleibend dieser Auffassung sind (bis auf die75-89-Jährigen), bei den Kirchenmitgliedern sich aber diese Bewertung in den älteren Altersgruppen zunehmend abschwächt. (s. Tabelle 17.2.)

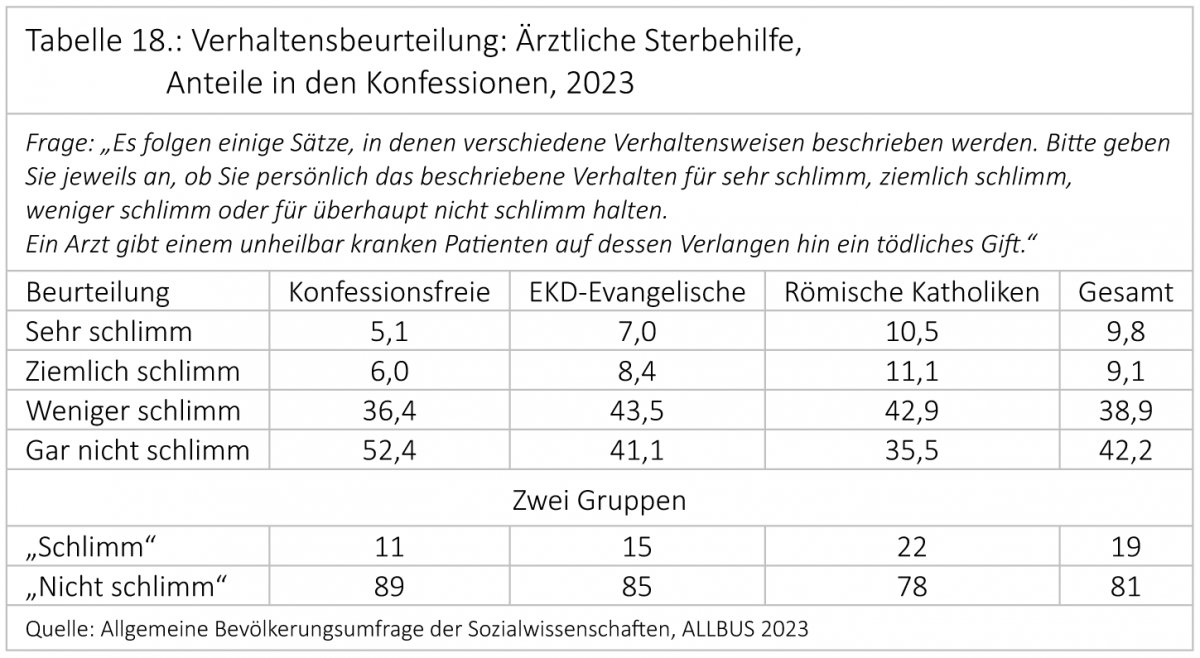

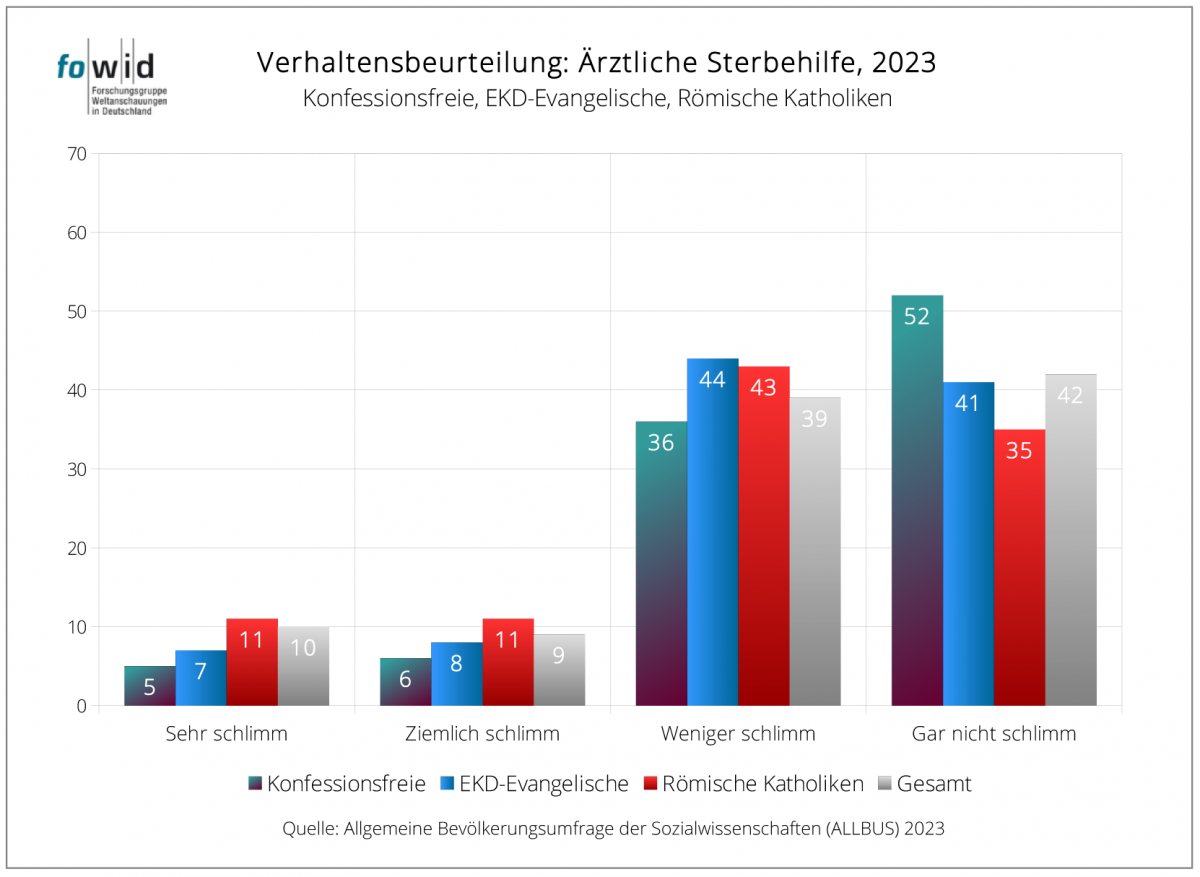

Eine derartige partielle, traditionell religiöse Konnotation („Wer sein Kind liebt, der züchtigt es“, Spr 13,24) zeigt sich dann auch in den Bewertungen der ärztlichen Sterbehilfe, die von rund 90 Prozent der Konfessionsfreien gebilligt wird, aber nur – oder immerhin – von 78 Prozent der Katholiken. (s. Tabelle 18)

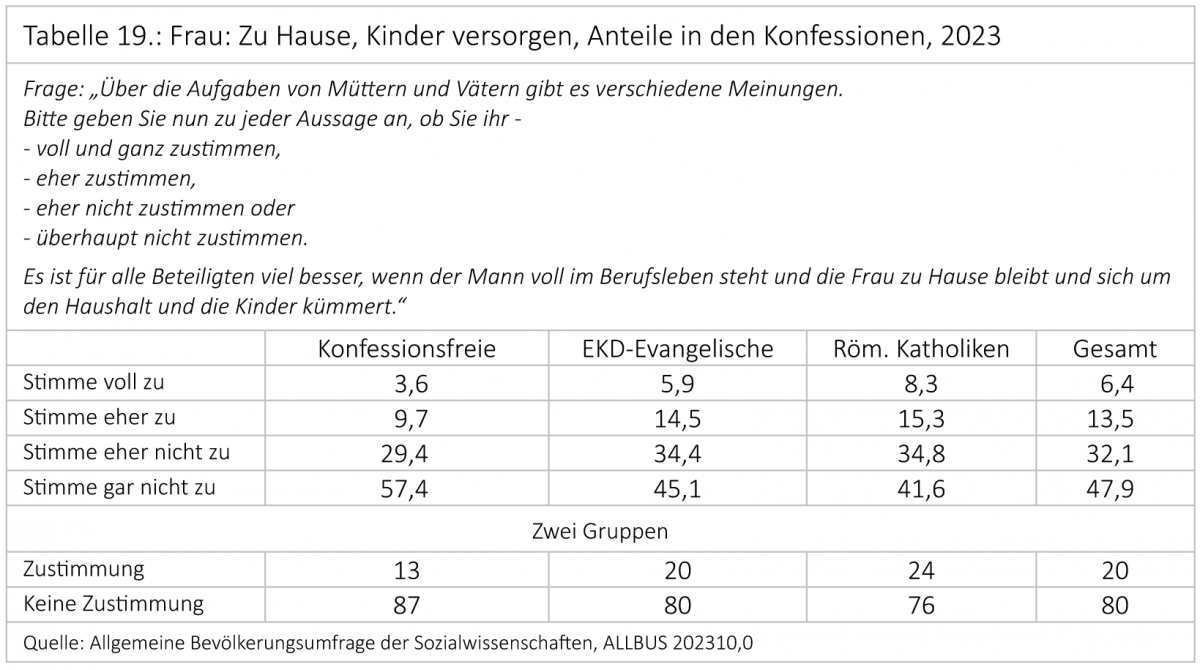

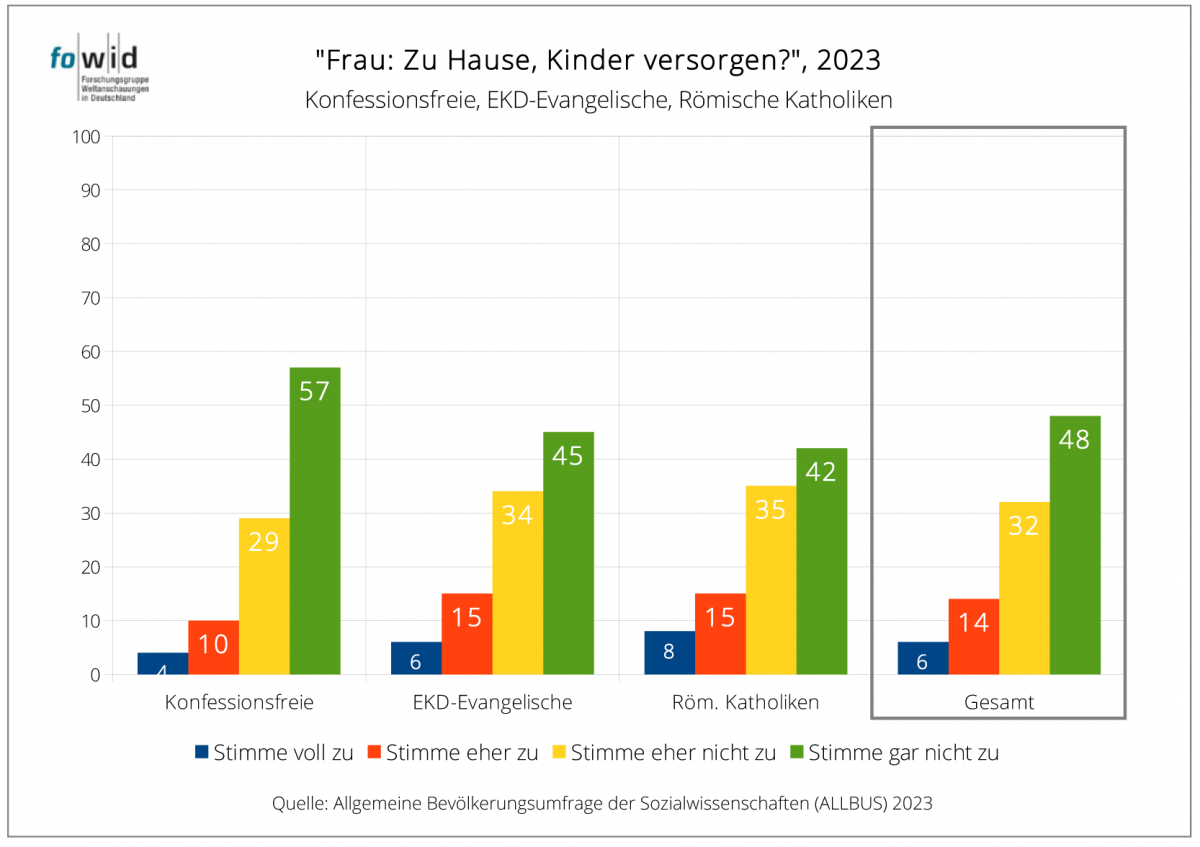

Das gilt ebenso für das ‚Frauen-Leitbild‘ der Nachkriegszeit „Es ist für alle Beteiligten besser, wenn der Mann voll im Berufsleben steht und die Frau zu Hause bleibt und sich um den Haushalt und die Kinder kümmert.“ Dem widersprechen 80 Prozent der Befragten: 86 Prozent der Konfessionsfreien bzw. 77 Prozent der Katholiken. (s. Tabelle 19)

5. Gesellschaft und Perspektiven

Zeigen sich diese Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede auch, wenn es um generelle Fragen der Gesellschaft und möglicher Perspektiven geht?

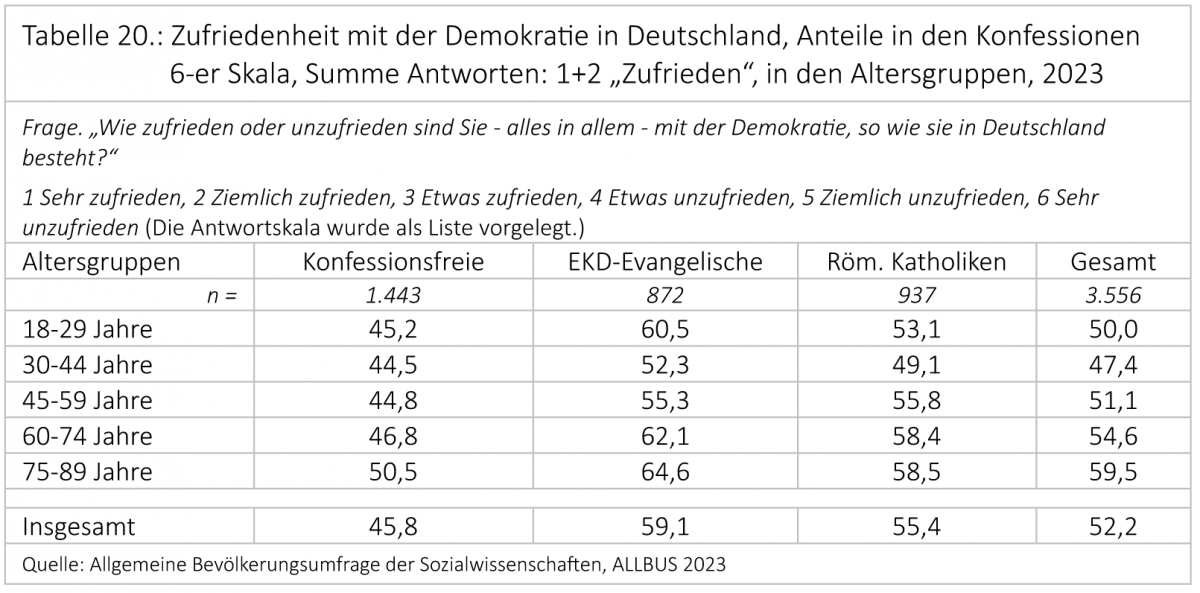

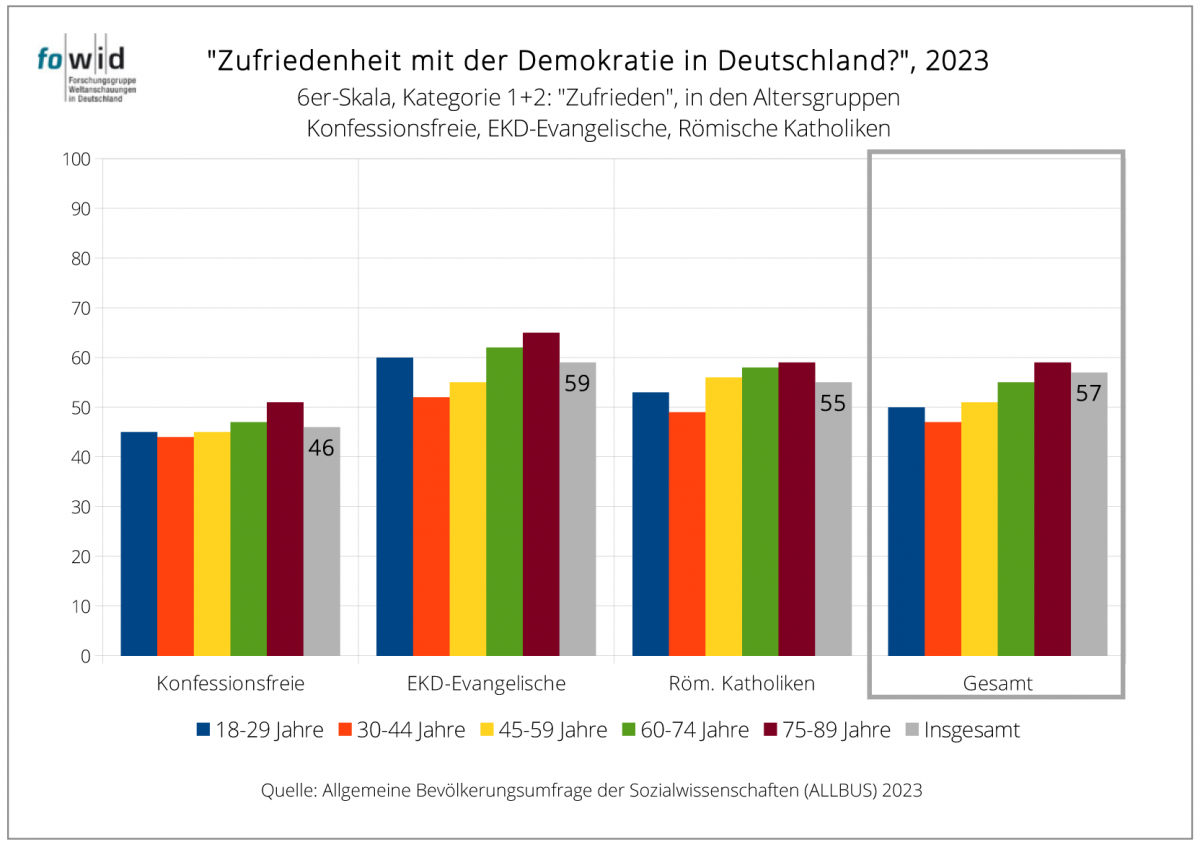

Die Frage nach der „Alles in allem - Zufriedenheit mit der Demokratie“ wird von den Konfessionsfreien insgesamt nicht mit „zufrieden“ bewertet (46 Prozent). Die Kirchenmitglieder sind dagegen mehrheitlich zufrieden (59 und 55 Prozent). Gemeinsam ist jedoch in allen drei Gruppen die Tendenzen in den Altersgruppen, die mit den älter werdenden Altersgruppen ansteigt. (s. Tab. 20)

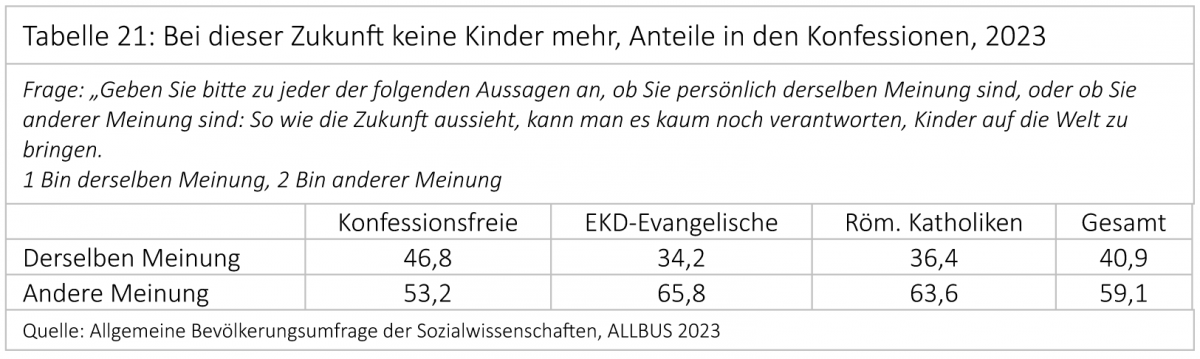

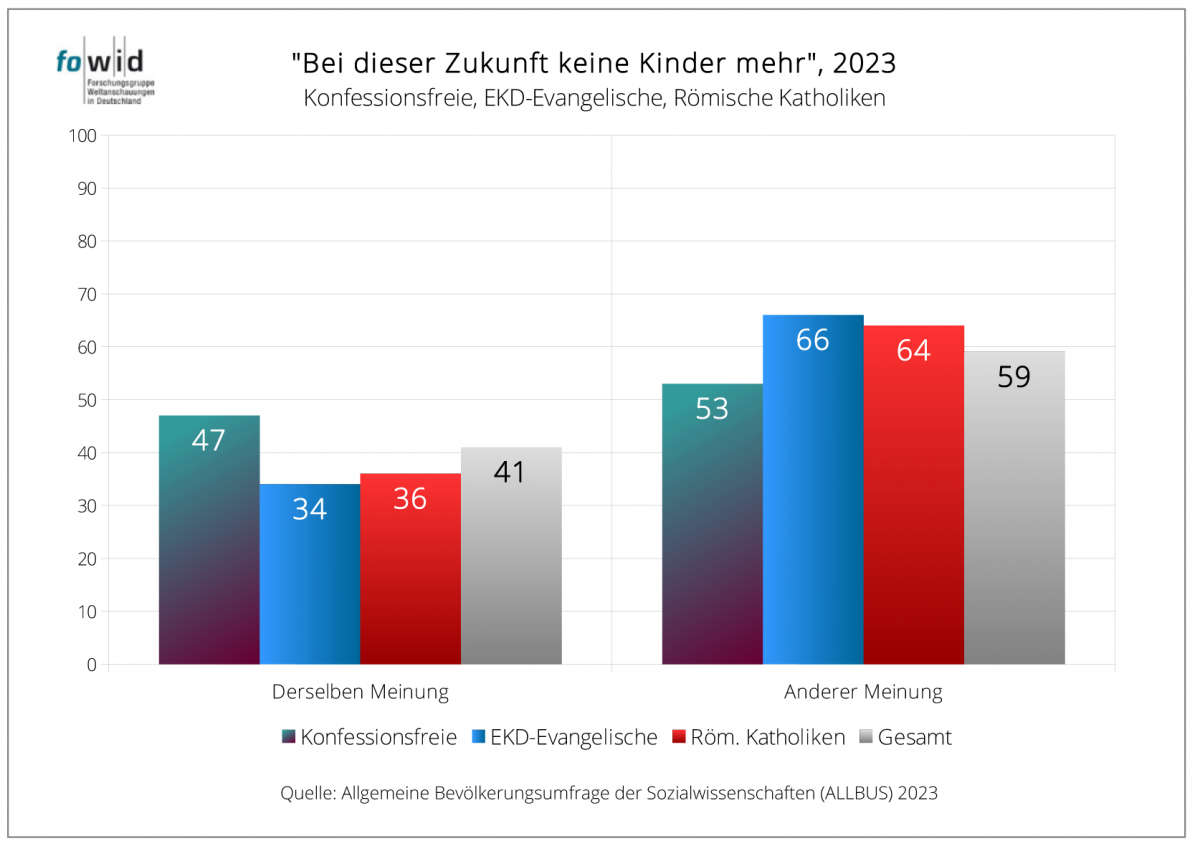

Die Skepsis der Konfessionsfreien zeigt sich dann auch bei der Bewertung der Aussage „So, wie die Welt aussieht, kann man es kaum noch verantworten, Kinder auf die Welt zu bringen“, der 47 Prozent der Konfessionsfreien zustimmen, gegenüber 35 Prozent der Kirchenmitglieder. (s. Tabelle 21)

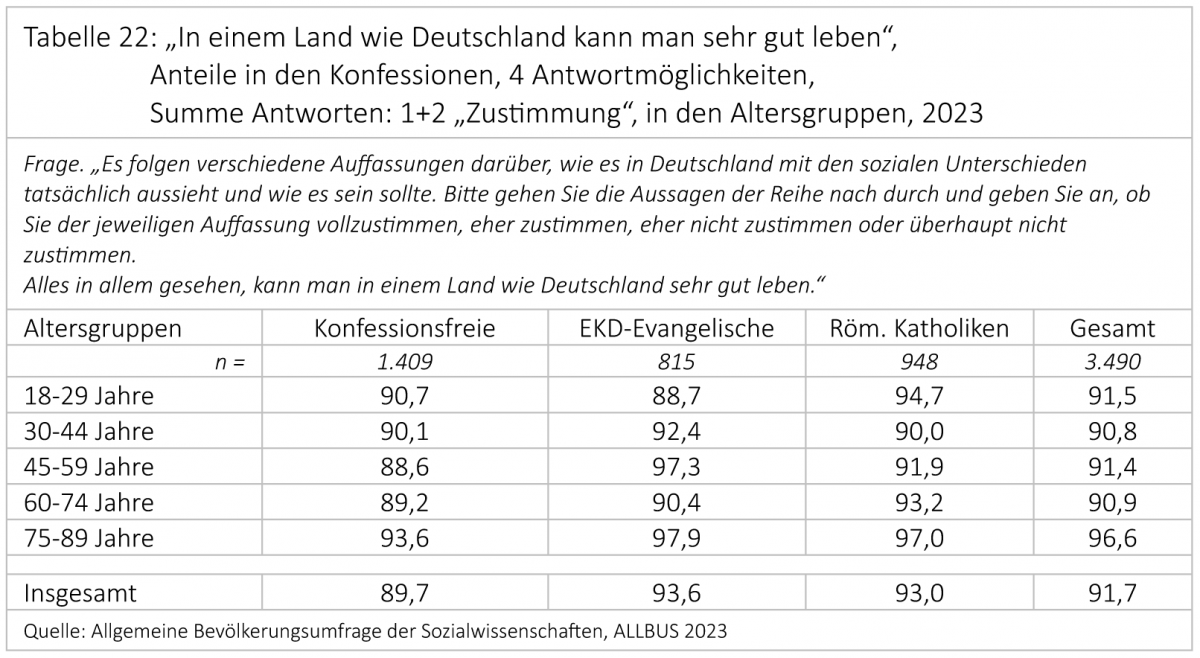

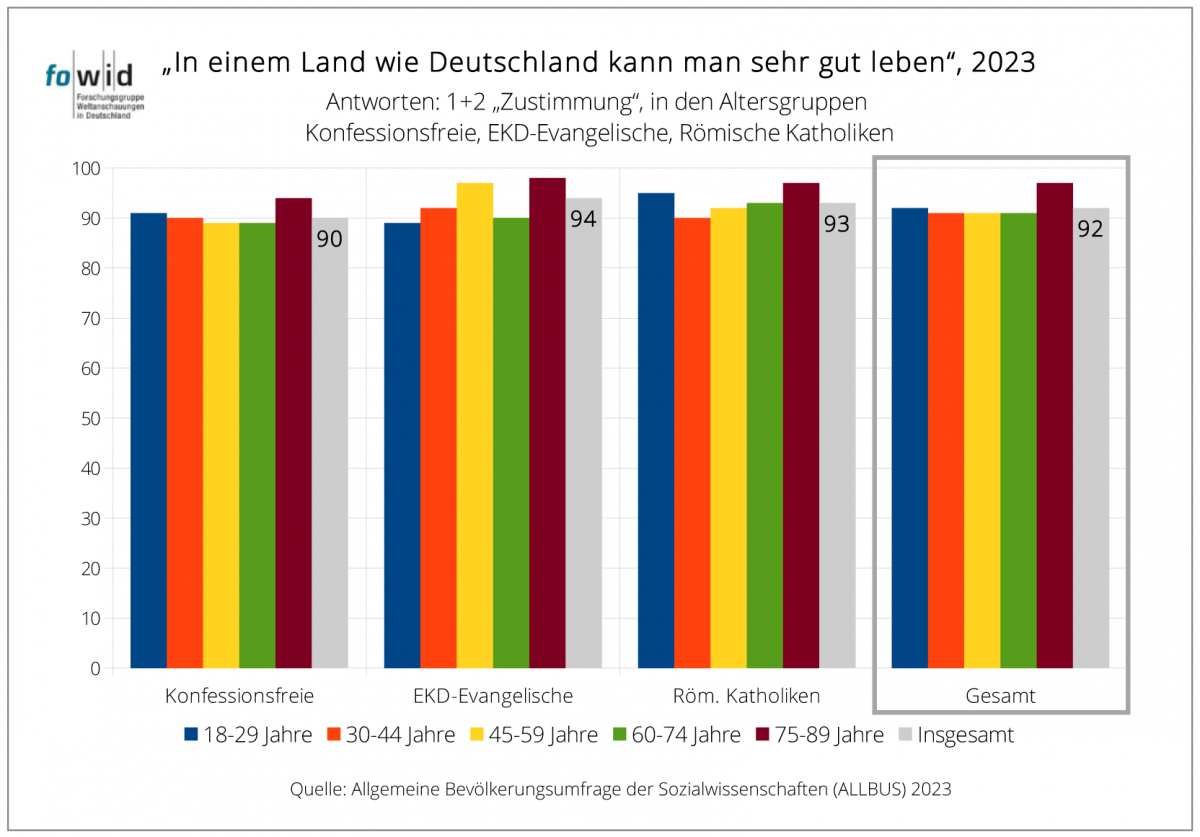

Die Mehrheit ist aber zuversichtlich und so stimmen rund 90 Prozent der Aussage zu: „Alles in Allem gesehen, kann man in einem Land wie Deutschland sehr gut leben.“ (s. Tabelle 22)

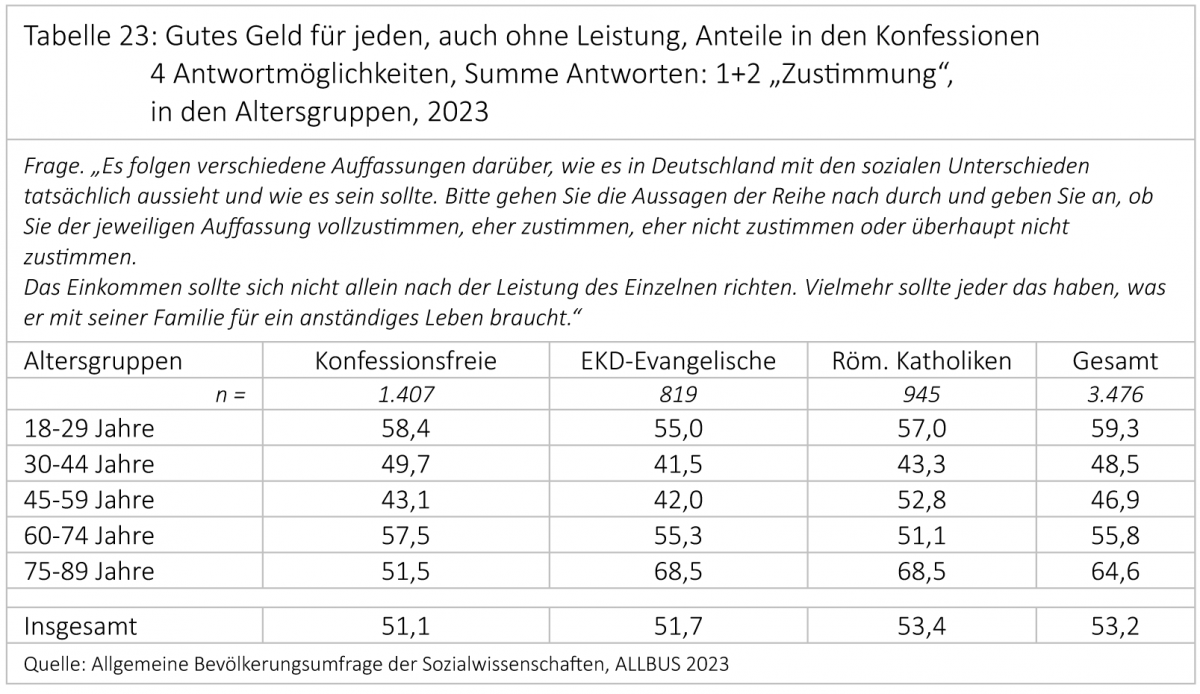

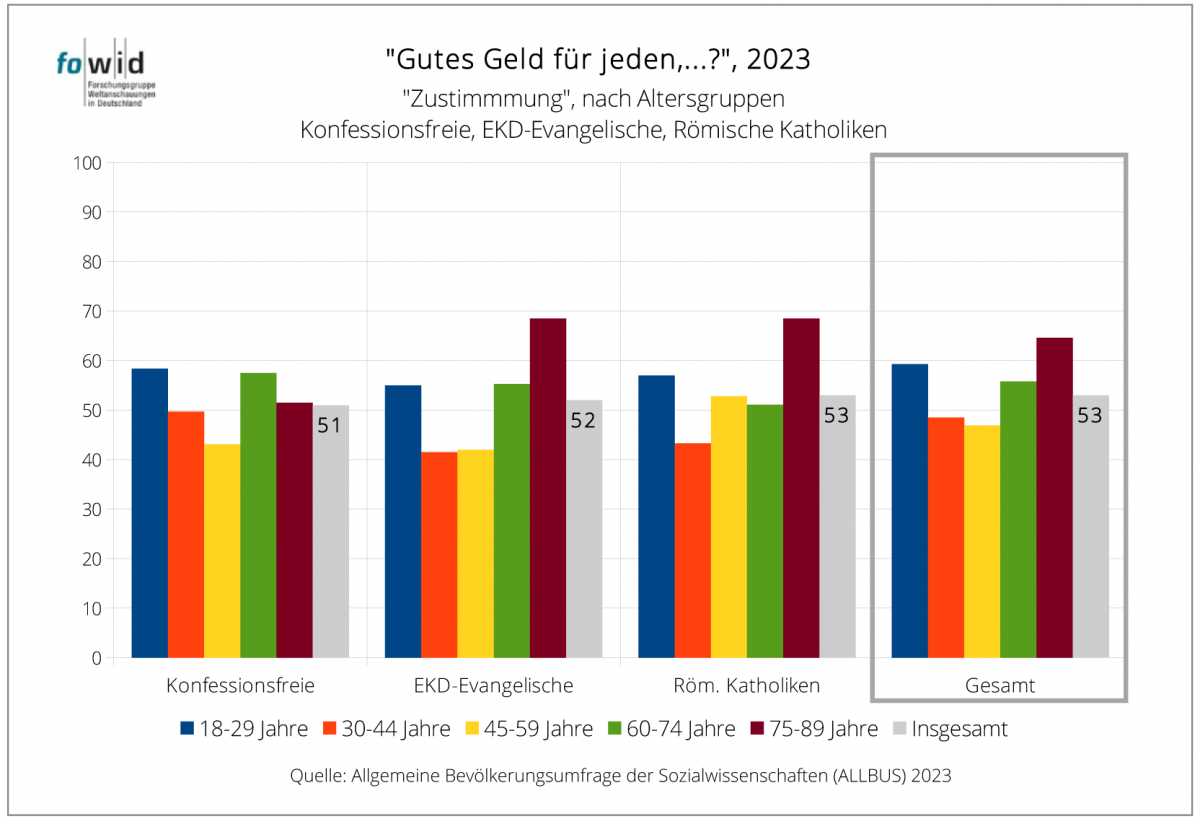

Die Aussage „Das Einkommen sollte sich nicht allein nach der Leistung richten. Vielmehr sollte jeder das haben, was er mit seiner Familie für ein anständiges Leben braucht.“ Bekommt eine knappe Mehrheit Zustimmung (53 Prozent), aber vor allem aber bei den Jungen Erwachsenen und den Rentnern. (s. Tabelle 23)

6. Erziehung, Kasualien, Glauben

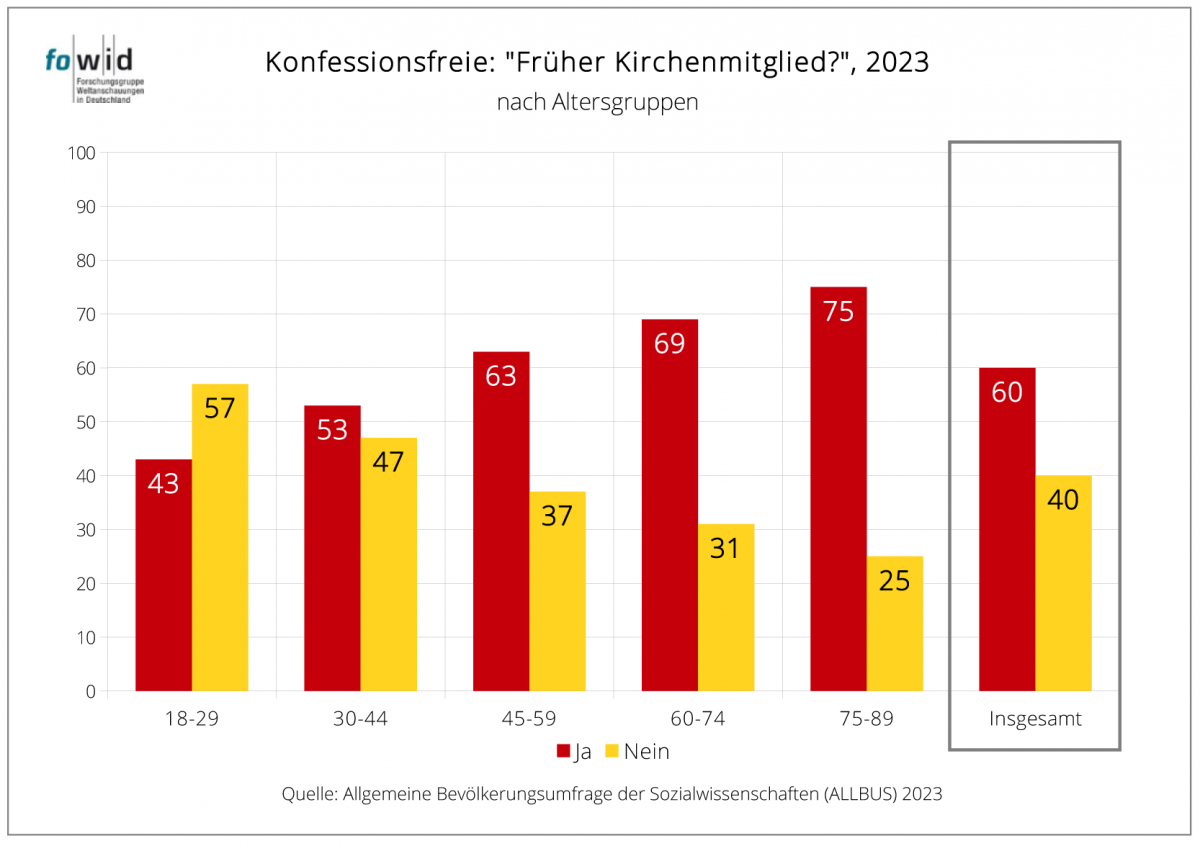

Bei den Konfessionsfreien sind zwei Gruppen zu unterscheiden: die ehemals Getauften und die Autochthonen, die ‚immer schon‘ konfessionsfrei sind.

Diesem Aspekt widmet sich der folgende Abschnitt (Früher Kirchenmitglied, Ehemalige Konfession, Religiöse Erziehung, Kirchliche Trauung, Kinder getauft, Kirchliche Beerdigung, Glaube an ein Leben nach dem Tod, Glaube an Himmel und Hölle?)

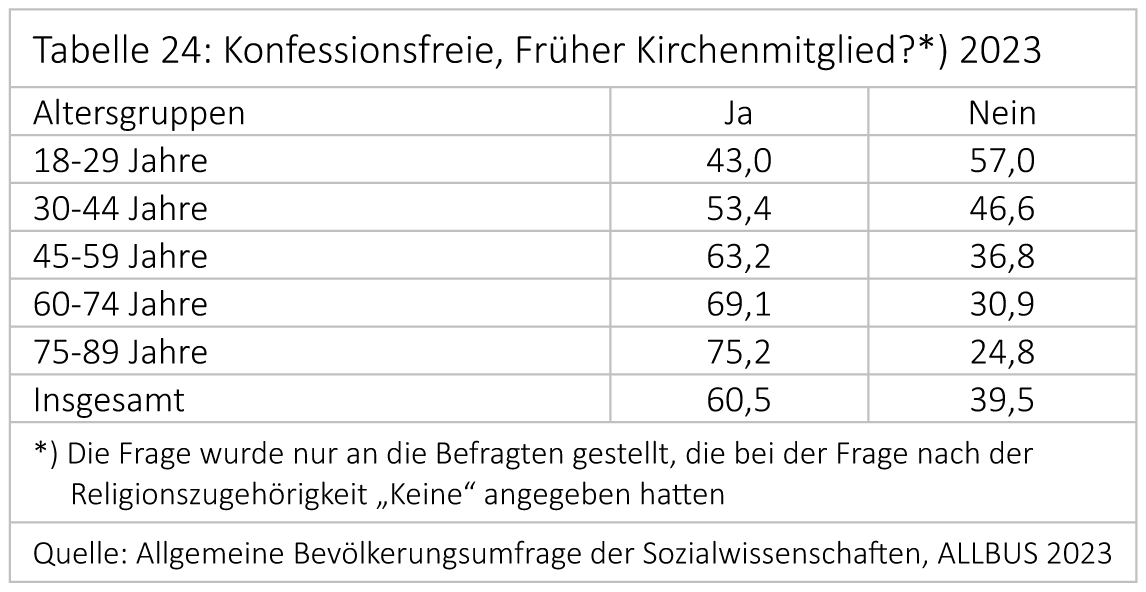

Die Frage an die Konfessionsfreien, ob sie früher Kirchenmitglied waren, beantworten 60 Prozent mit „Ja“. Dabei wird eine historische Entwicklung deutlich, dass dieser Anteil im Laufe der Jahrzehnte immer geringer wird und die Autochthonen in der jüngsten Altersgruppe die Mehrheit stellen. (s. Tab. 24).

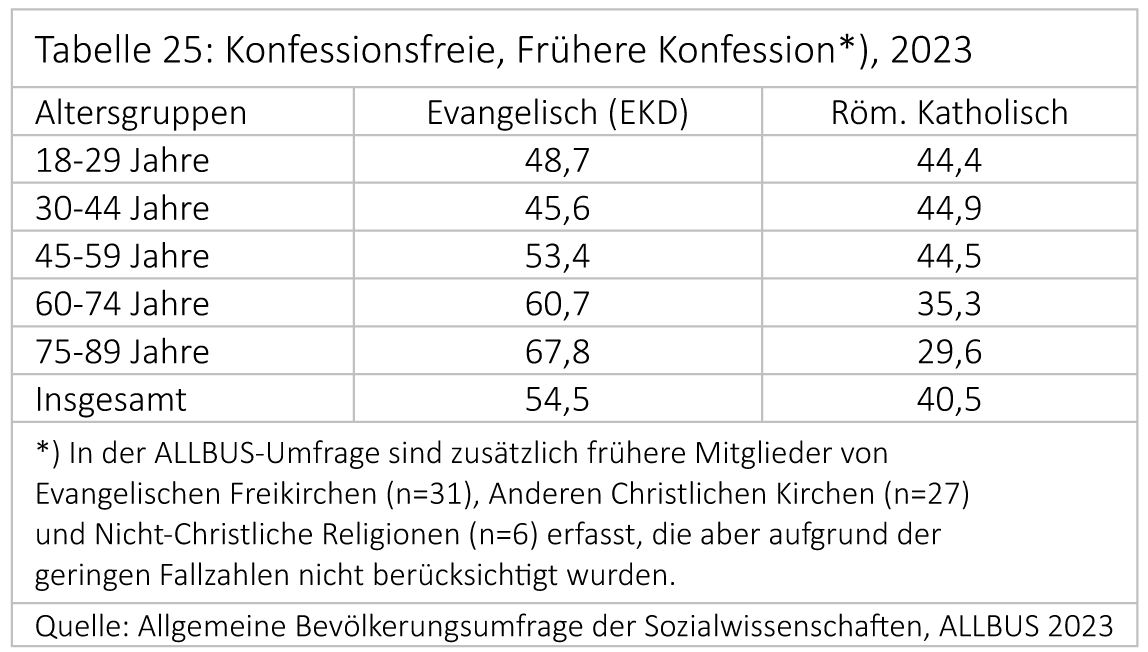

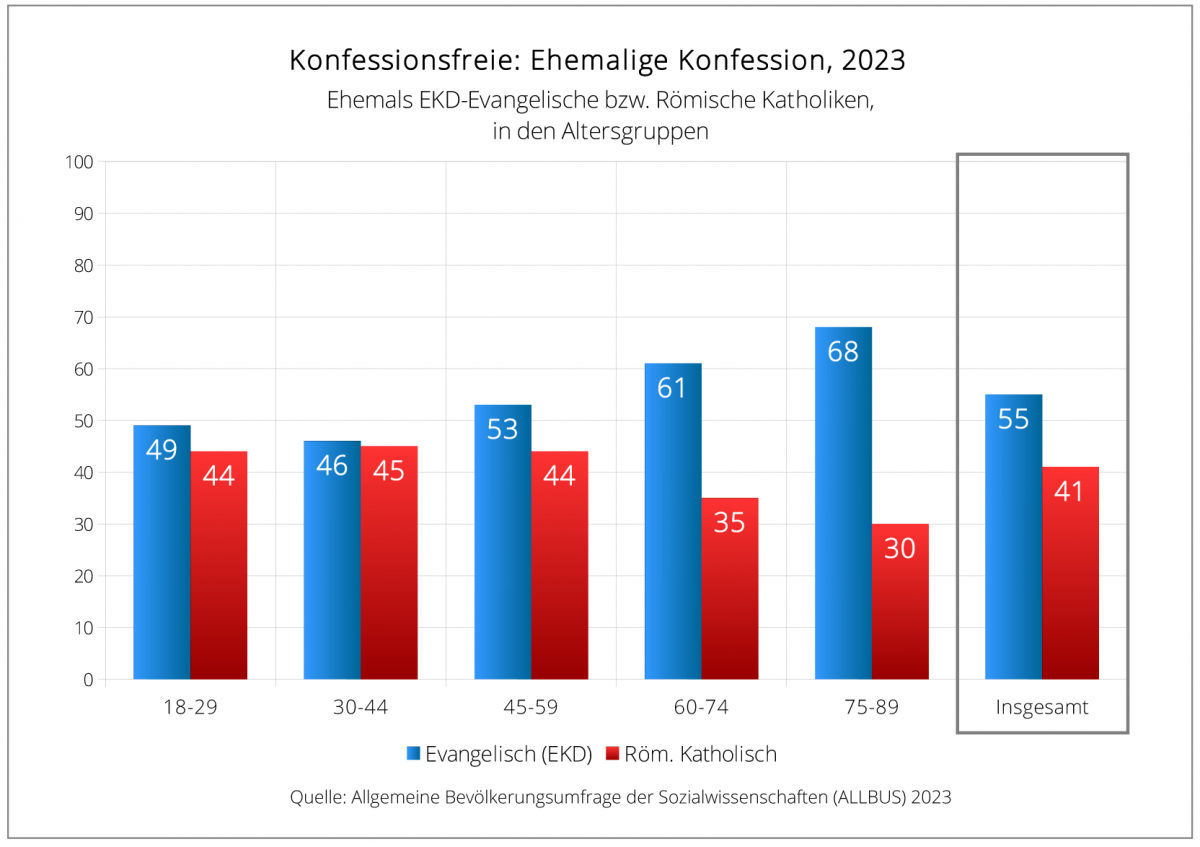

Hinsichtlich der früheren Konfession der getauften Konfessionsfreien, wird deutlich, wie sich der Anteil der früheren Katholiken langsam vergrößert und sich in der Altersgruppe der (2023) 45-59-Jährigen (das sind die Geburtsjahrgänge 1964-1978) das „katholische Milieu“ öffnet. (s. Tabelle 25)

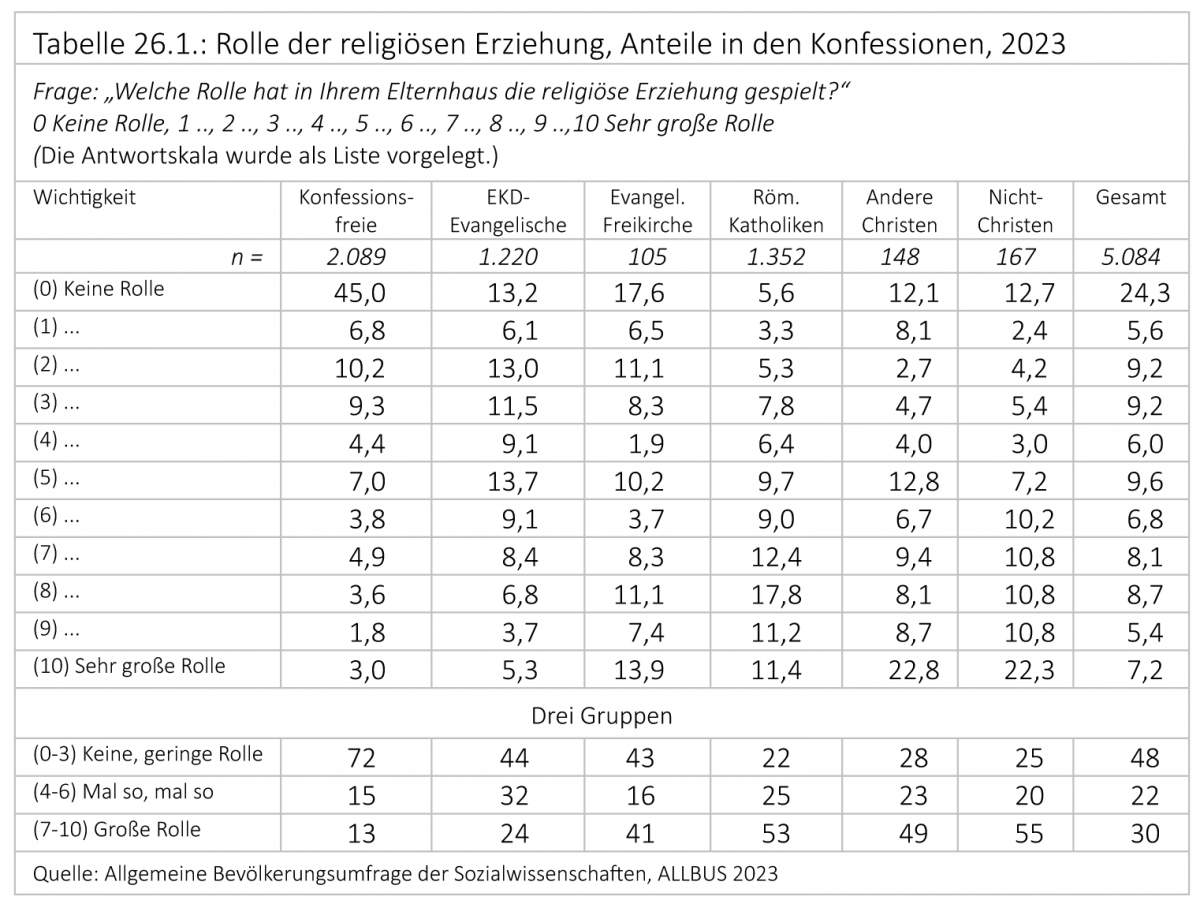

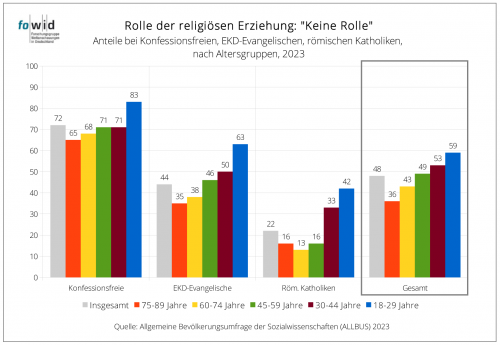

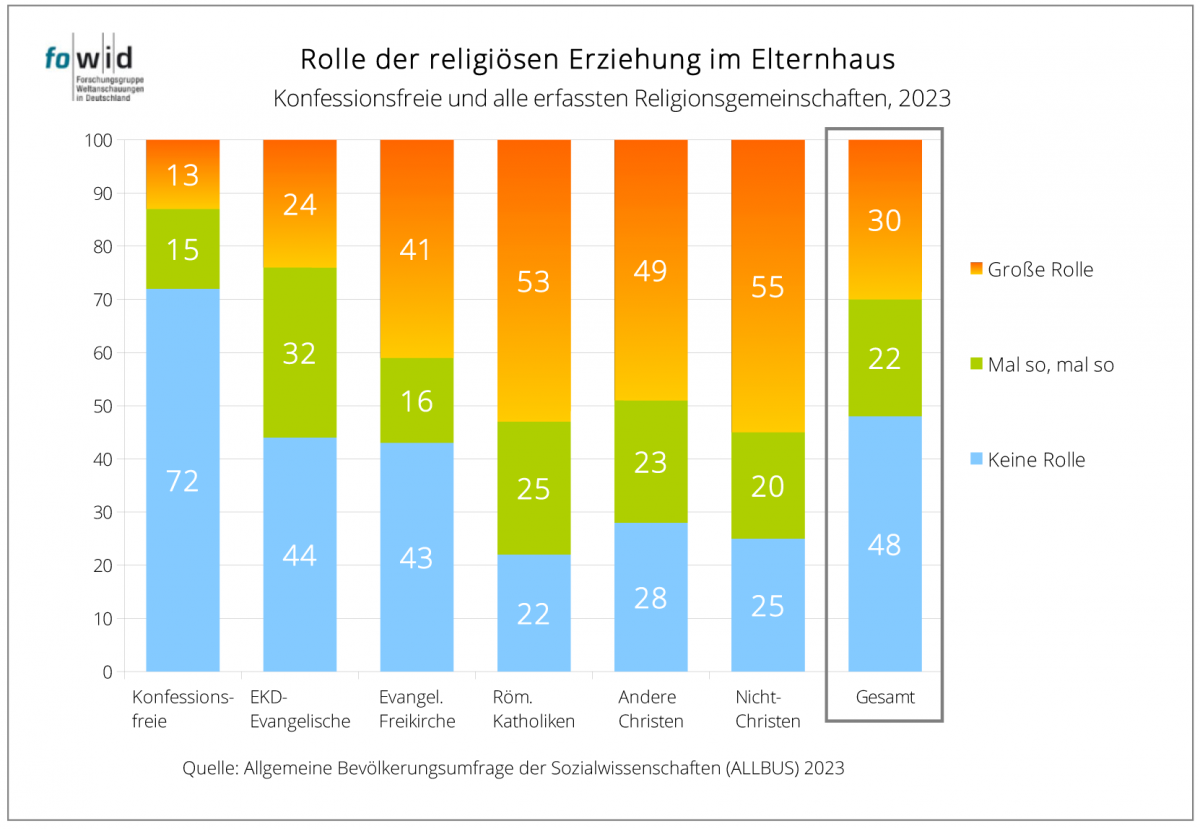

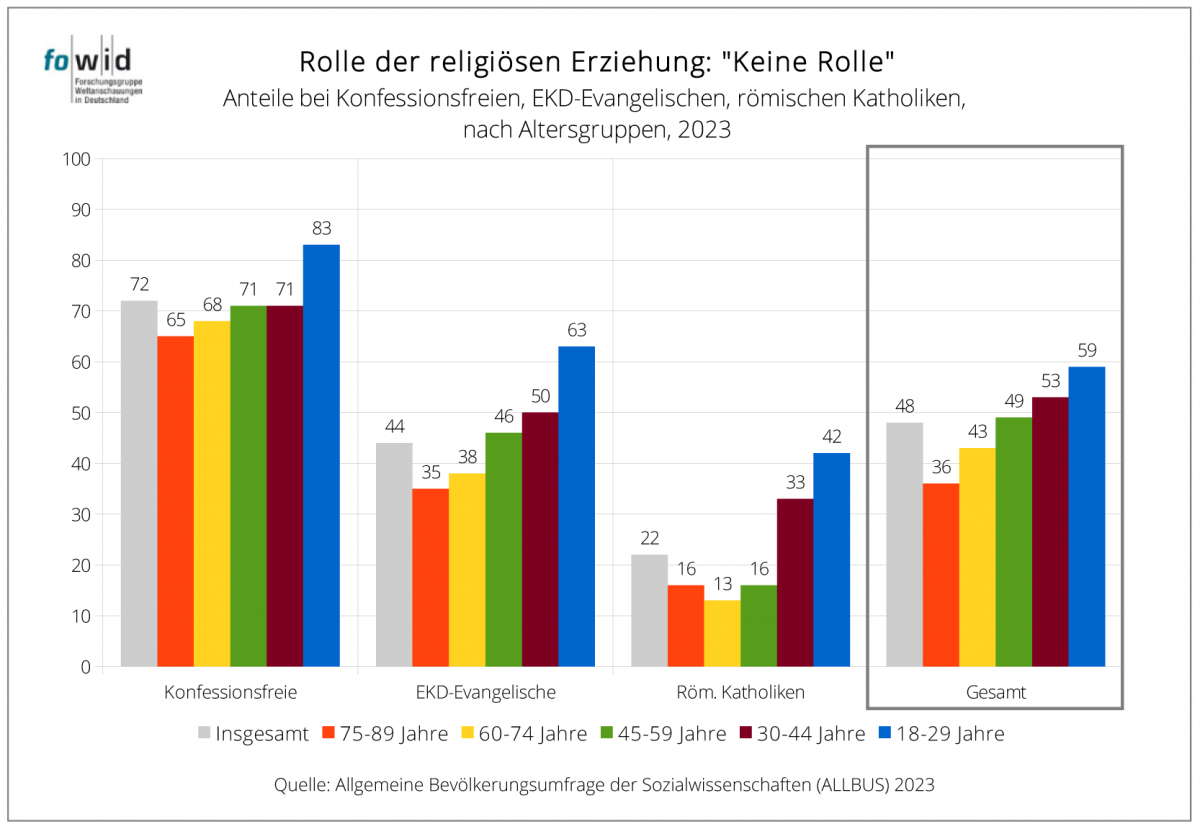

Die Annahme, dass die religiöse Erziehung in den Elternhäusern von Konfessionsfreien nur eine geringe oder keine Rolle gespielt hat, bestätigt sich: Nur bei 13 Prozent der Befragten spielte die religiöse Erziehung eine „große Rolle“ und bei weiteren 15 Prozent war es „mal so, mal so“. (s. Tabelle 26.1.)

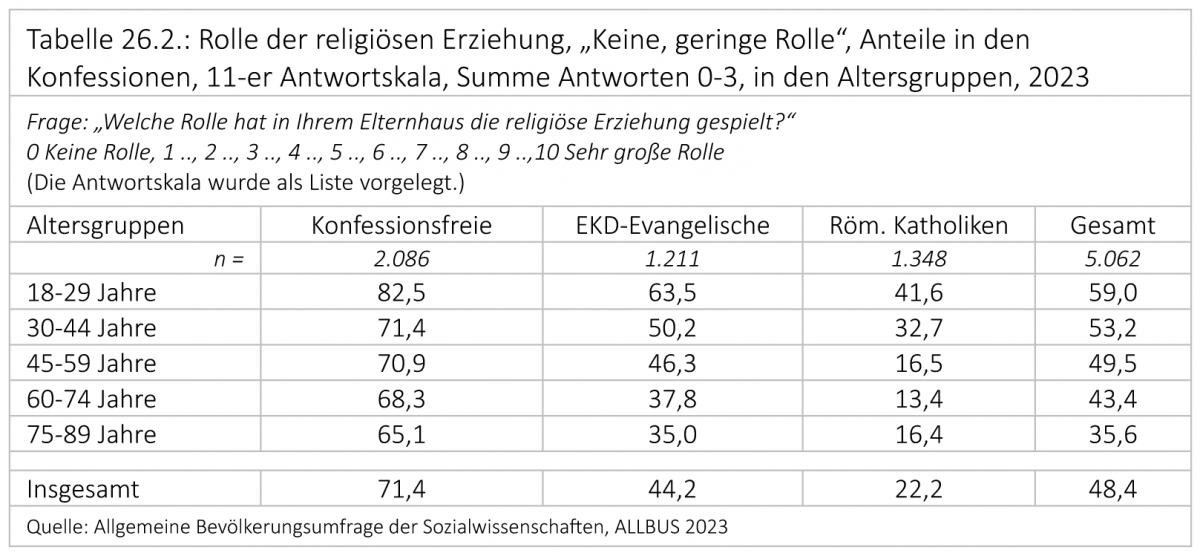

In der Altersverteilung, die ja gleichsam eine ‚Zeitleiste‘ darstellt, steigt der Anteil der Konfessionsfreien, in deren Elternhaus Religion „keine Rolle“ spielte von 65 Prozent (in den ältesten Jahrgängen) bis auf 83 Prozent (bei den 18-29-Jährigen.) (s. Tabelle 26.2.)

Das geht auch ‚parallel‘ zu den zur Verringerung der religiösen Erziehung im Elternhaus der Kirchenmitglieder.

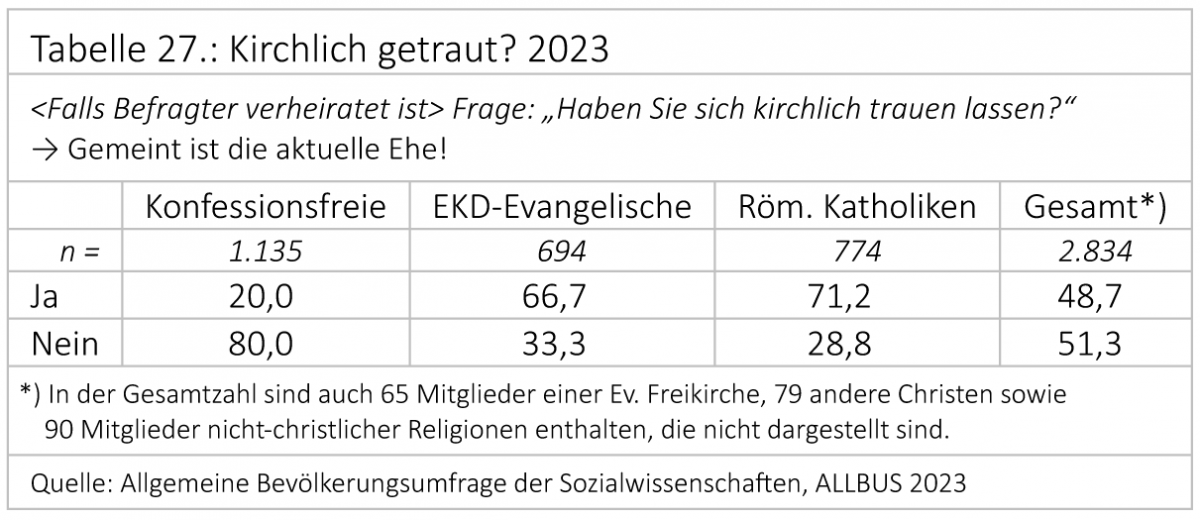

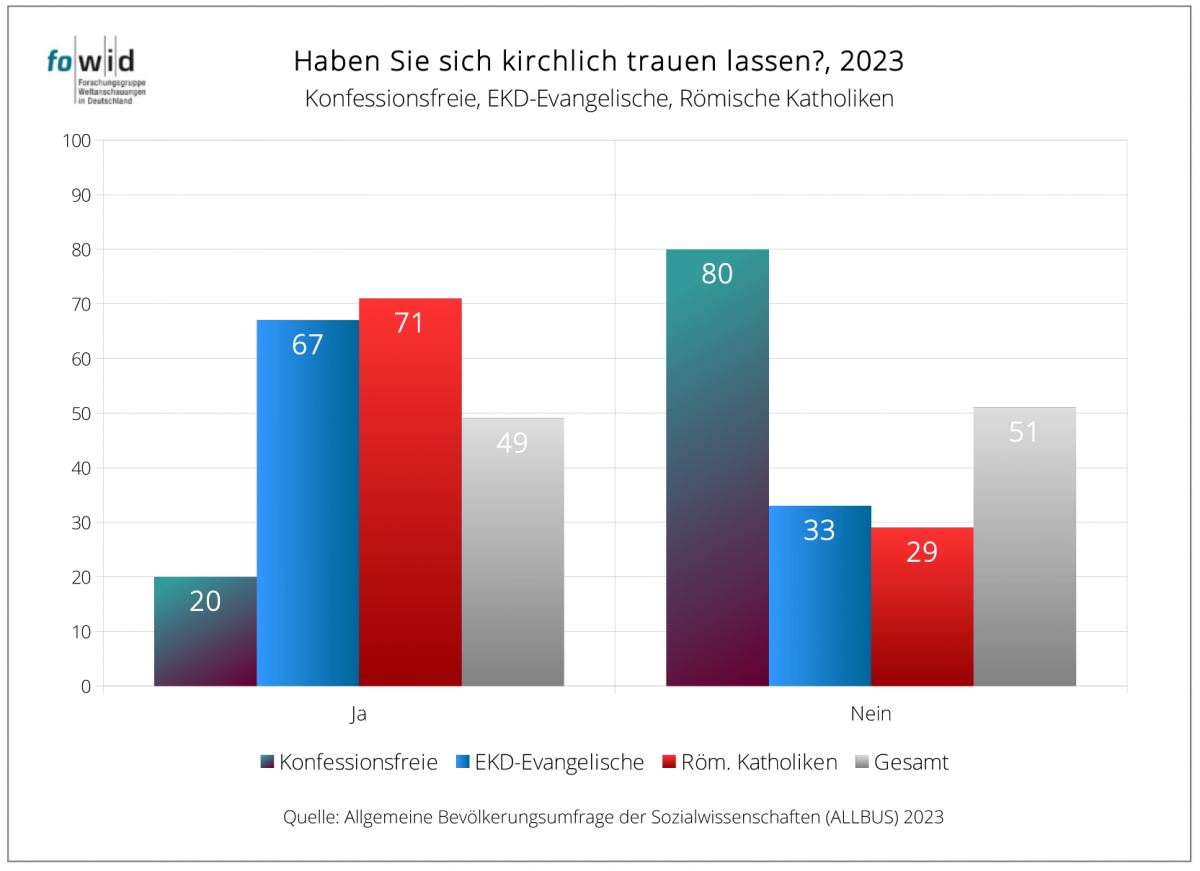

Welche Konsequenzen das in der eigenen Lebenswirklichkeit hat, zeigt sich u. a. in der Frage: „Haben Sie sich kirchlich trauen lassen?“, die von 20 Prozent der Konfessionsfreien mit „Ja“ beantwortet wird. (s. Tabelle 27)

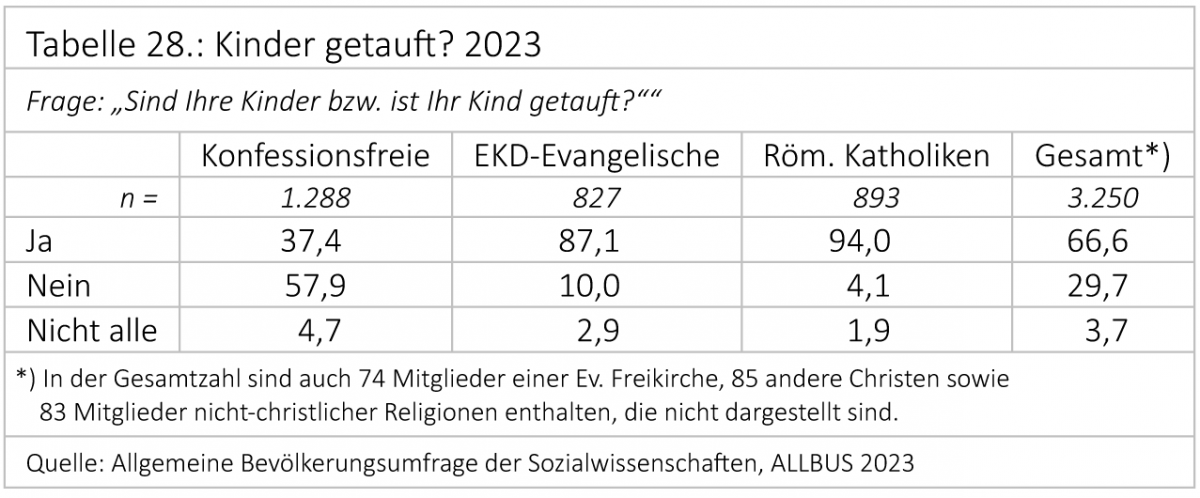

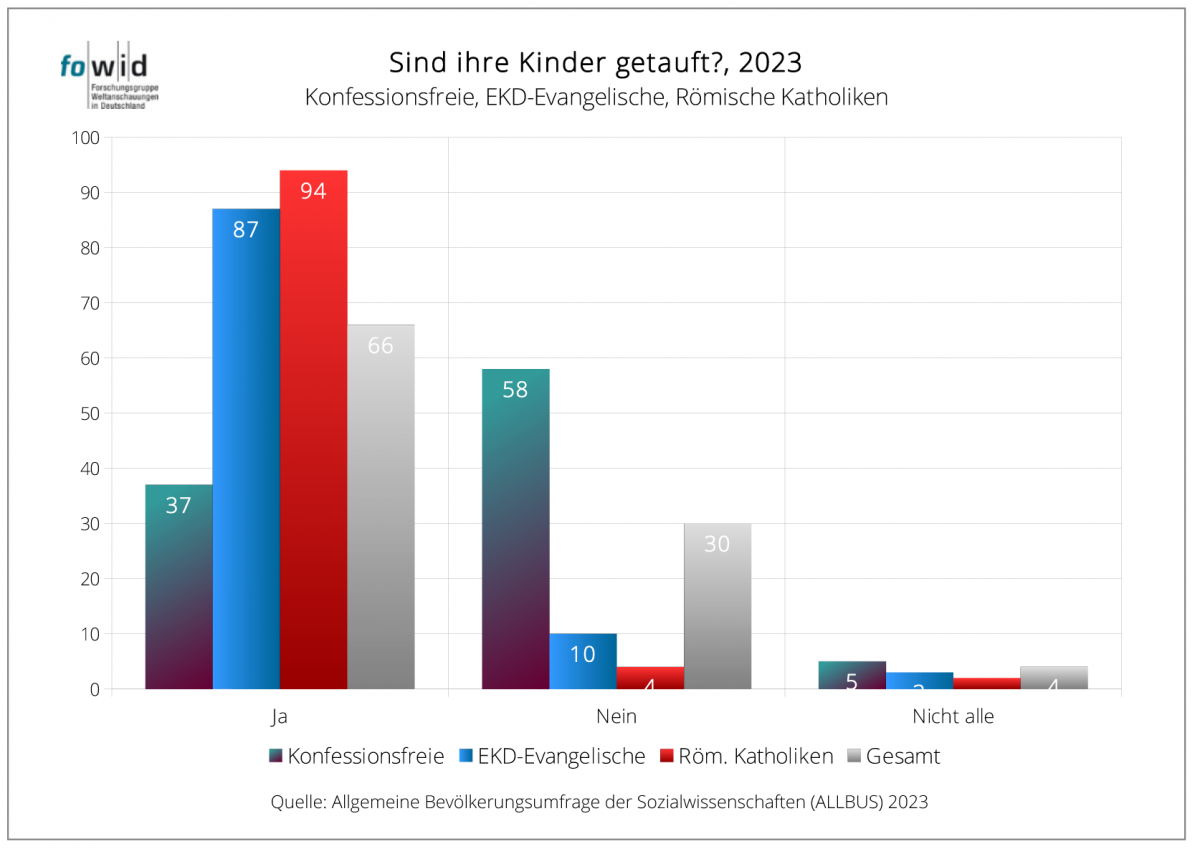

Die Frage: „Sind Ihre Kinder bzw. ist Ihr Kind getauft?“ beantworten 37 Prozent der Konfessionsfeien mit „Ja“. (s. Tabelle 28)

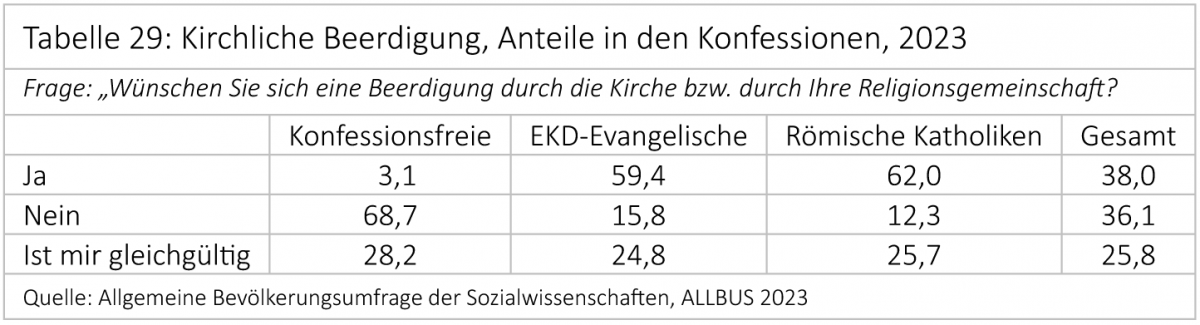

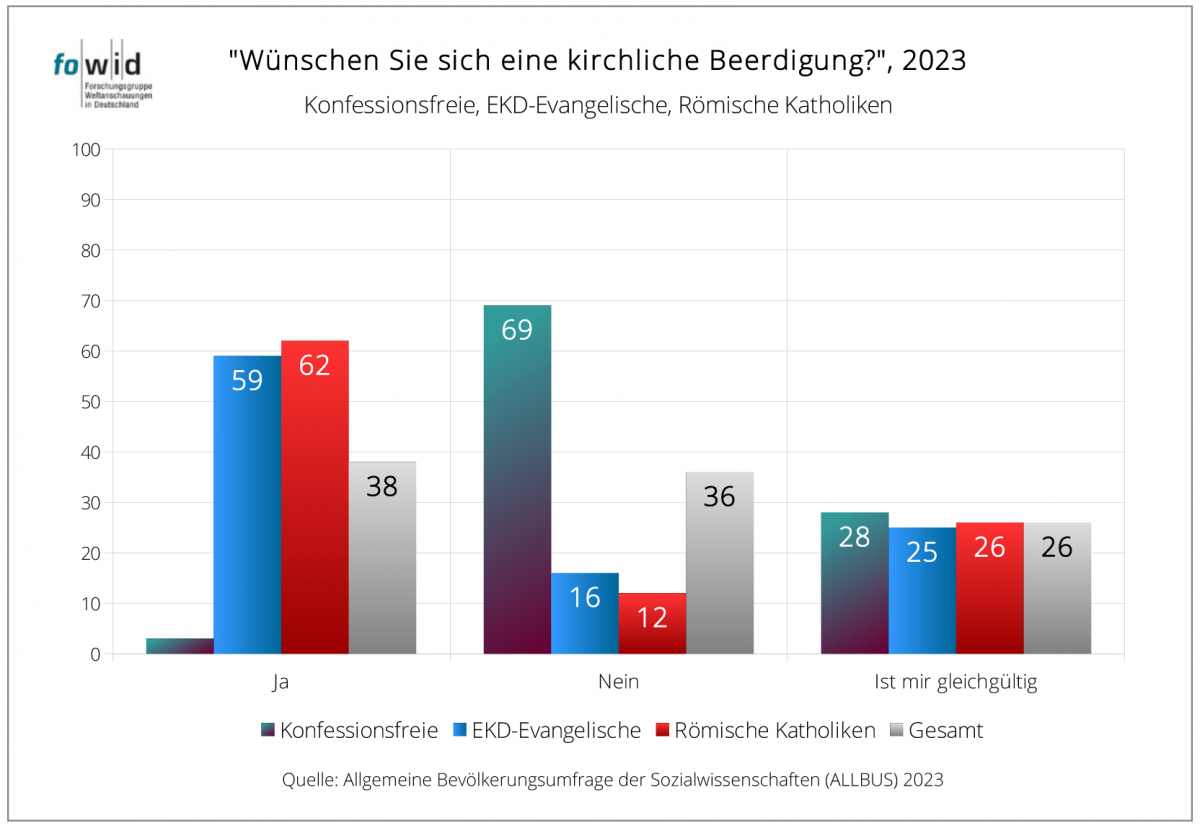

Eine kirchliche Beerdigung wünschen sich nur 3 Prozent der Konfessionsfreien, aber immerhin 62 Prozent der Katholiken und 59 Prozent der Protestanten. Rund 30 Prozent der Konfessionsfreien ist die Form ihrer Beerdigung „gleichgültig“ – ein Anteil, den man in ähnlicher Weise auch bei den Kirchenmitgliedern findet. (s. Tabelle 29)

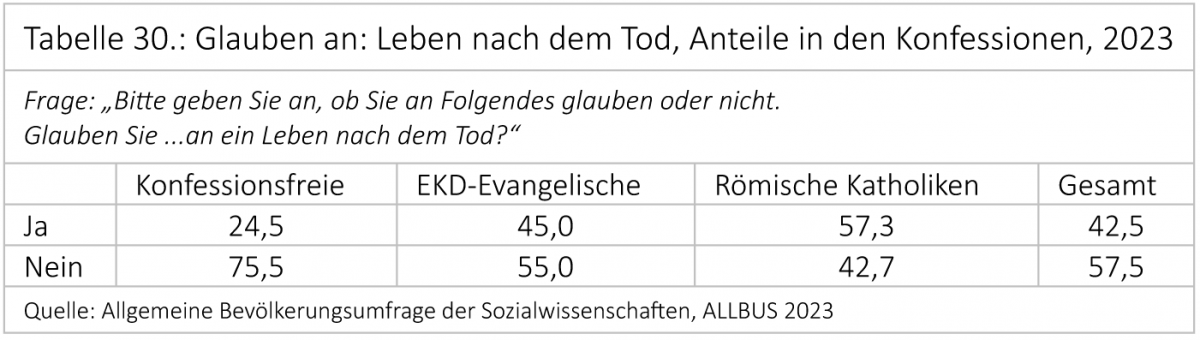

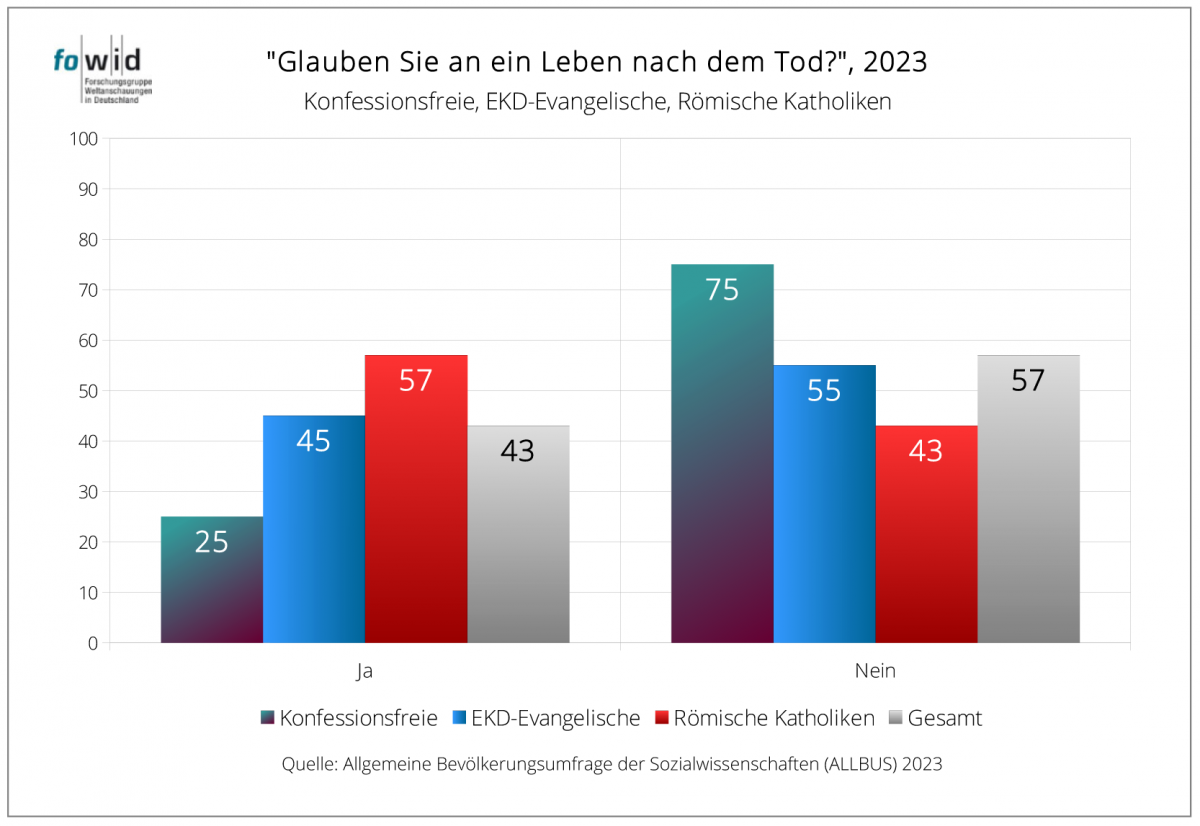

Die Folgen einer früheren religiösen Sozialisation äußern sich darin, dass 25 Prozent der Konfessionsfreien angeben, an ein „Leben nach dem Tod“ zu glauben. Bemerkenswert ist hier allerdings, dass nicht nur 75 Prozent der Konfessionsfreien, sondern auch 55 Prozent der Protestanten und 43 Prozent der Protestanten dieses zentrale Glaubensdogma bestreiten. (s. Tabelle 30)

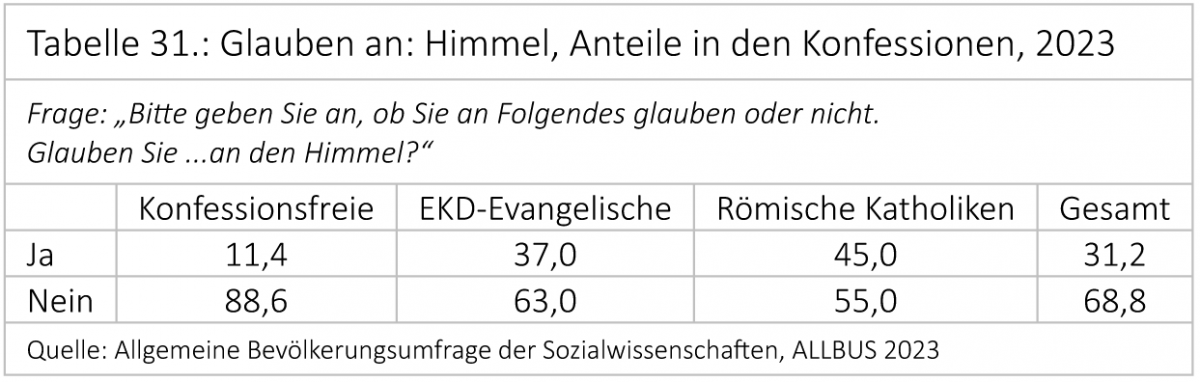

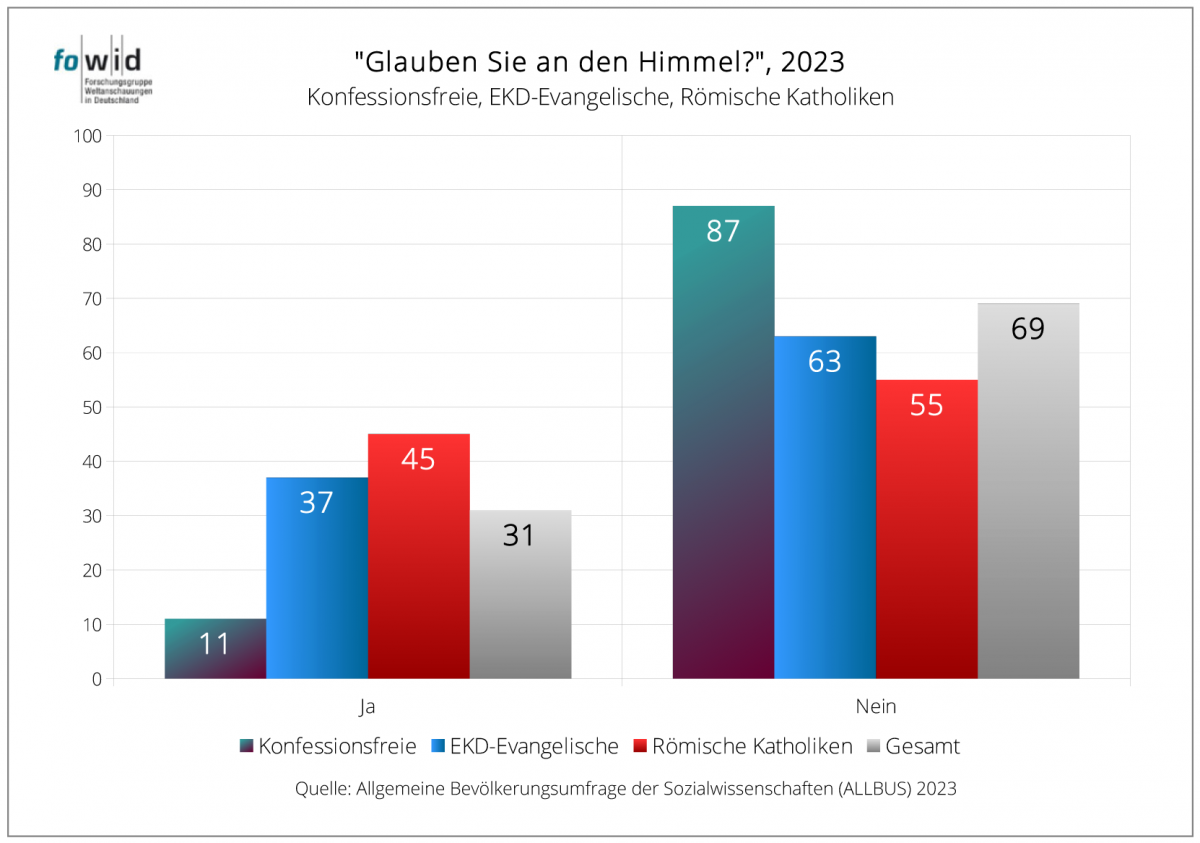

Den 13 Prozent der Konfessionsfreien, bei denen im Elternhaus die religiöse Erziehung eine „große Rolle“ gespielt hat, entsprechen den 10 Prozent der Konfessionsfreien, die auf die Frage: „Glauben Sie an den Himmel?“ mit „Ja“ antworten. Und auch hier ist es bemerkenswert, dass dieser Glaube nicht nur von 87 Prozent der Konfessionsfreien, sondern auch von 63 Prozent der Protestanten und 55 Prozent der Katholiken bestritten wird. (s. Tabelle 31)

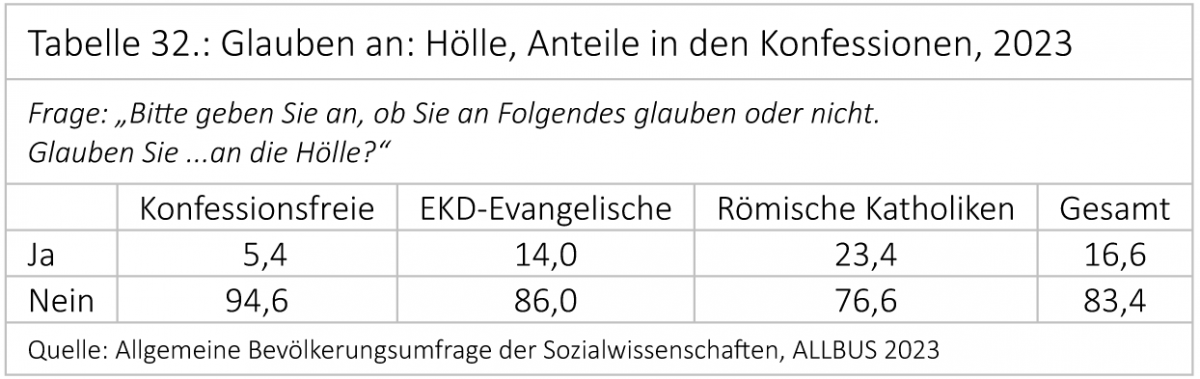

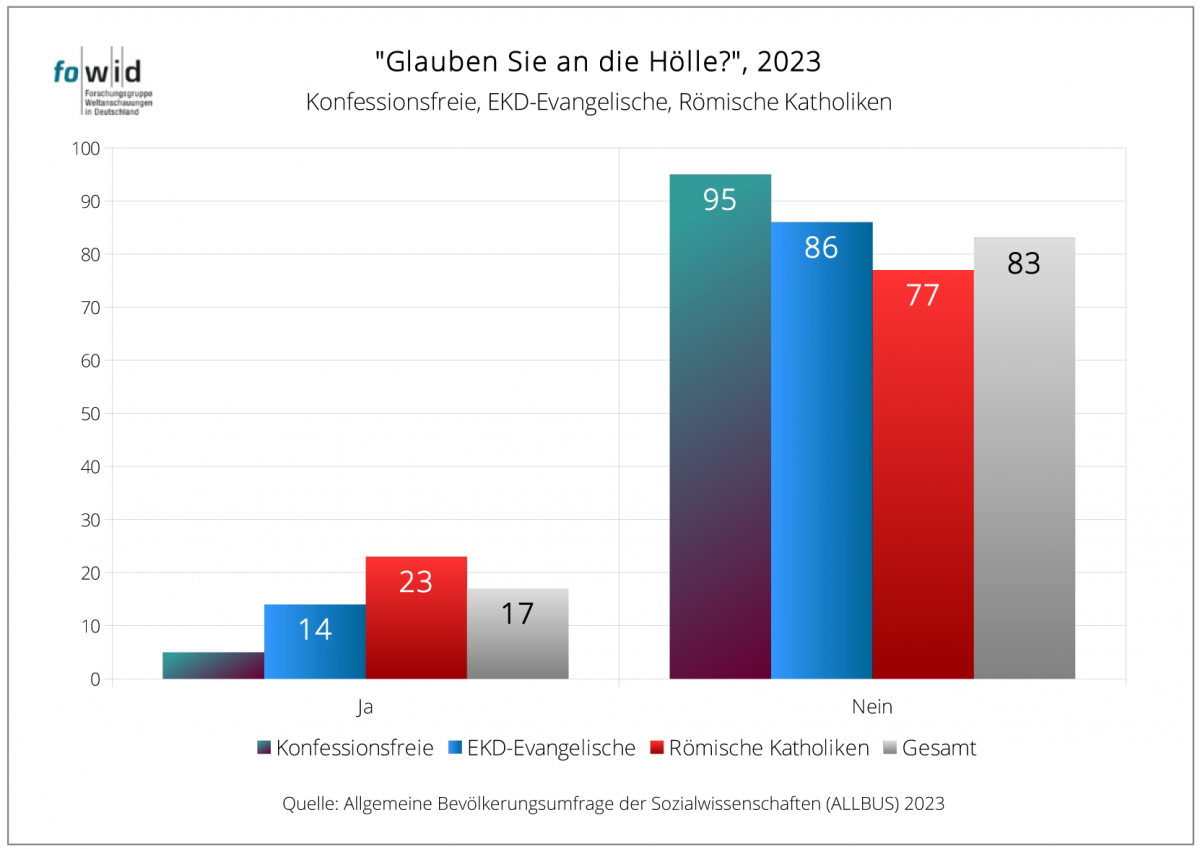

Die „Hölle“ ist bekanntlich weniger beliebt. Insofern ist es nicht erstaunlich, dass in allen Gruppen nur halb so viele Menschen an die „Hölle“ als an den „Himmel“ glauben. (s. Tabelle 32)

7. Religiosität

Die Anteile der Konfessionsfreien, die trotz ihrer formalen Konfessionsfreiheit weiterhin eine religiöse Verbundenheit benennen, zeigt sich auch bei weiteren Aspekten (Religiositätsskala, Gottesglauben, Naturgesetze, Innere Einkehr und Meditation).

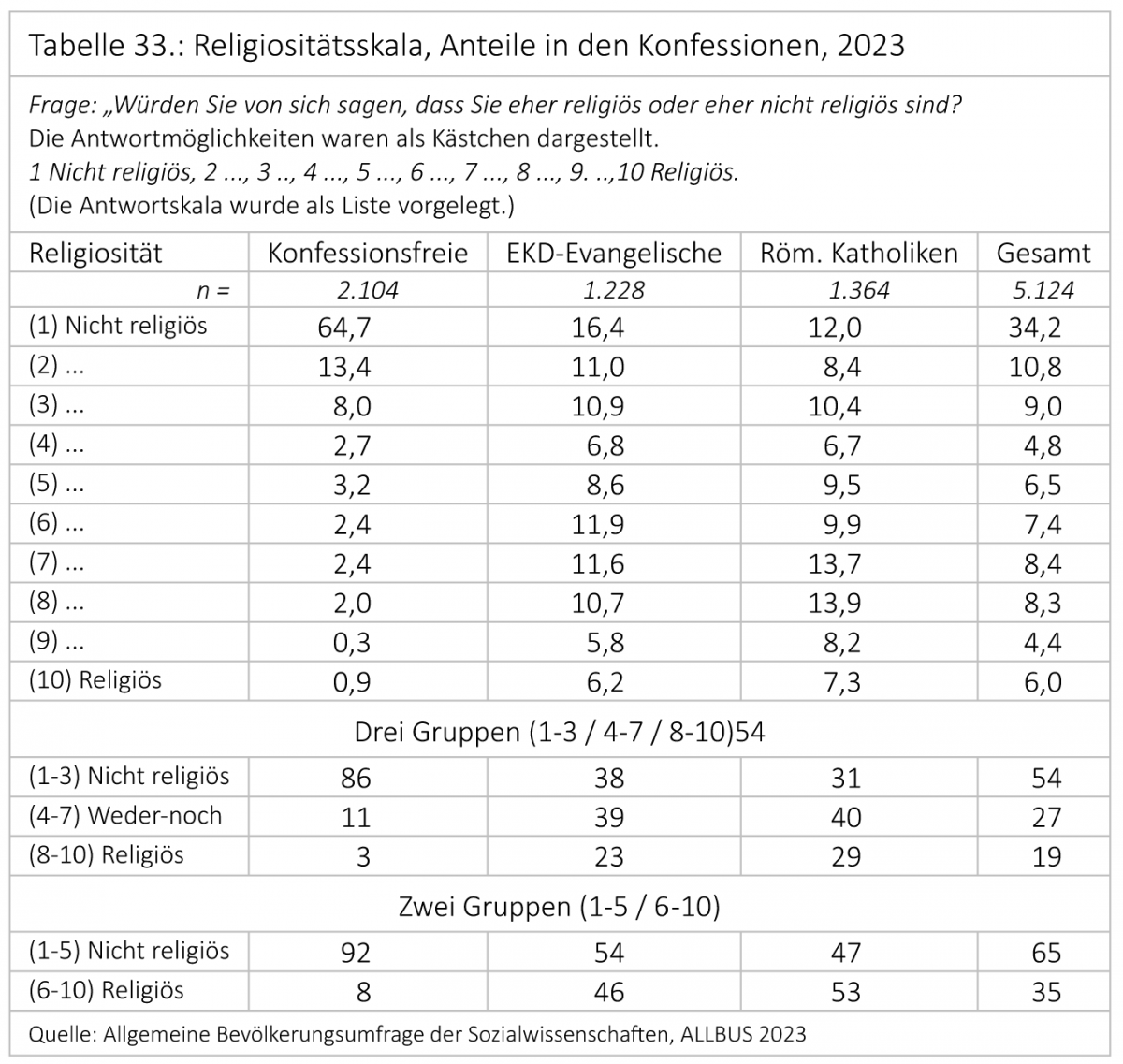

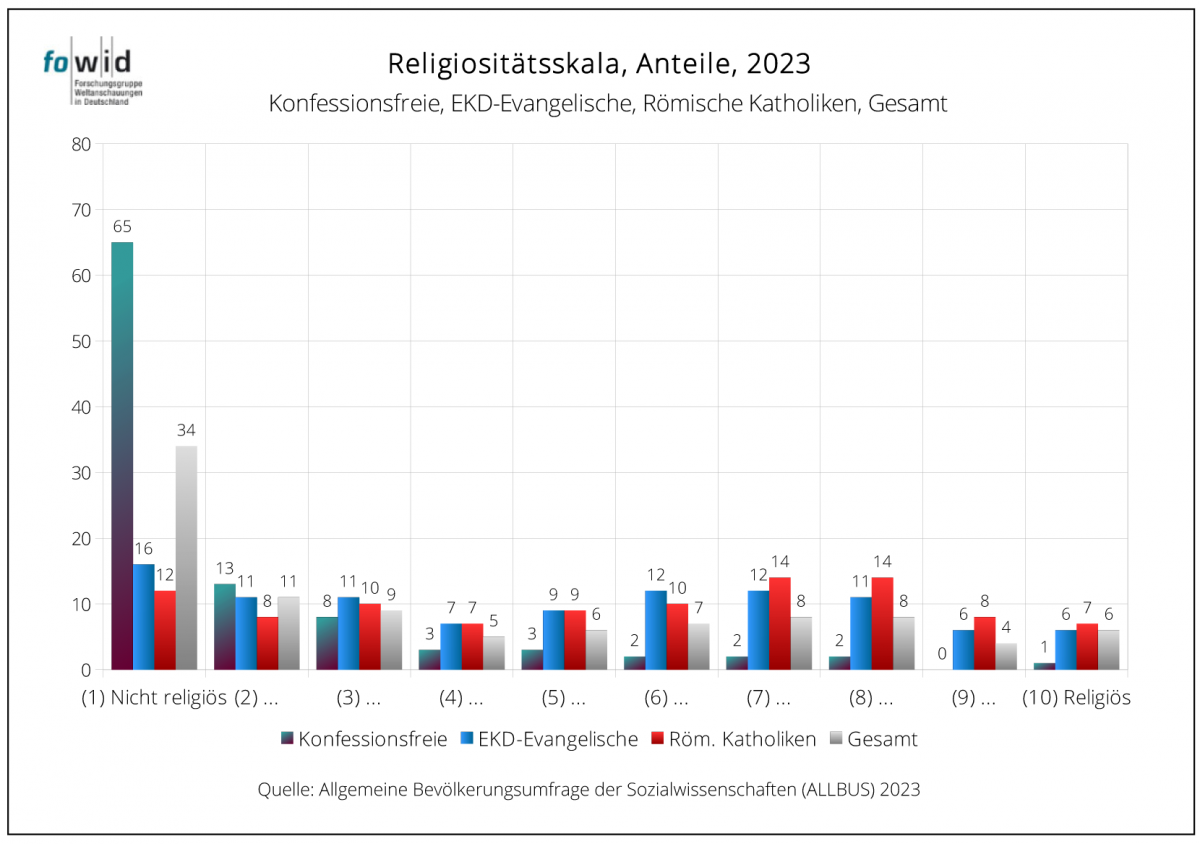

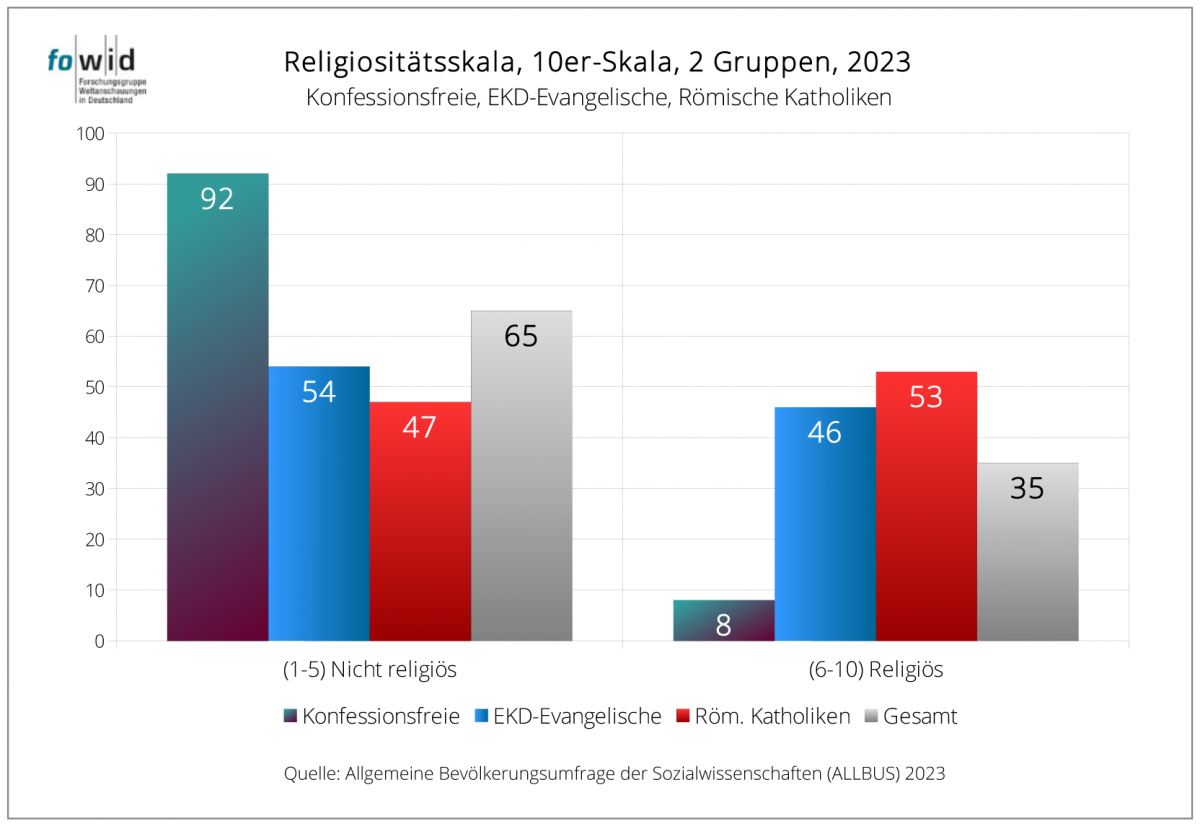

Auf die Frage: „Würden Sie von sich sagen, dass Sie eher religiös oder eher nicht religiös sind?“ konnten die Befragten auf einer 10er-Skala von „1 = Nicht religiös“ bis „10 = Religiös“ den Grad ihrer (subjektiven) Religiosität benennen. 86 Prozent der Konfessionsfreien ordnen sich in den Kategorien „1“ (65 Prozent), „2“ (13 Prozent) bzw. „3“ (8 Prozent) ein. (s. Tabelle 33)

Diese größere ‚Geschlossenheit‘ in der weltanschaulichen Sichtweise der Konfessionsfreien zeigt sich auch, wenn man drei Gruppen bildet:

Oder, noch deutlicher, bei einer ‚Dichotomisierung‘ in zwei Gruppen – mit dem Ergebnis, dass sich acht Prozent der Konfessionsfreien als „religiös“ einstufen. Erstaunlicher als dies ist jedoch, dass sich die Mehrheit der EKD-Evangelischen (54 Prozent) und 47 Prozent der römischen Katholiken als „nicht-religiös“ bezeichnen.

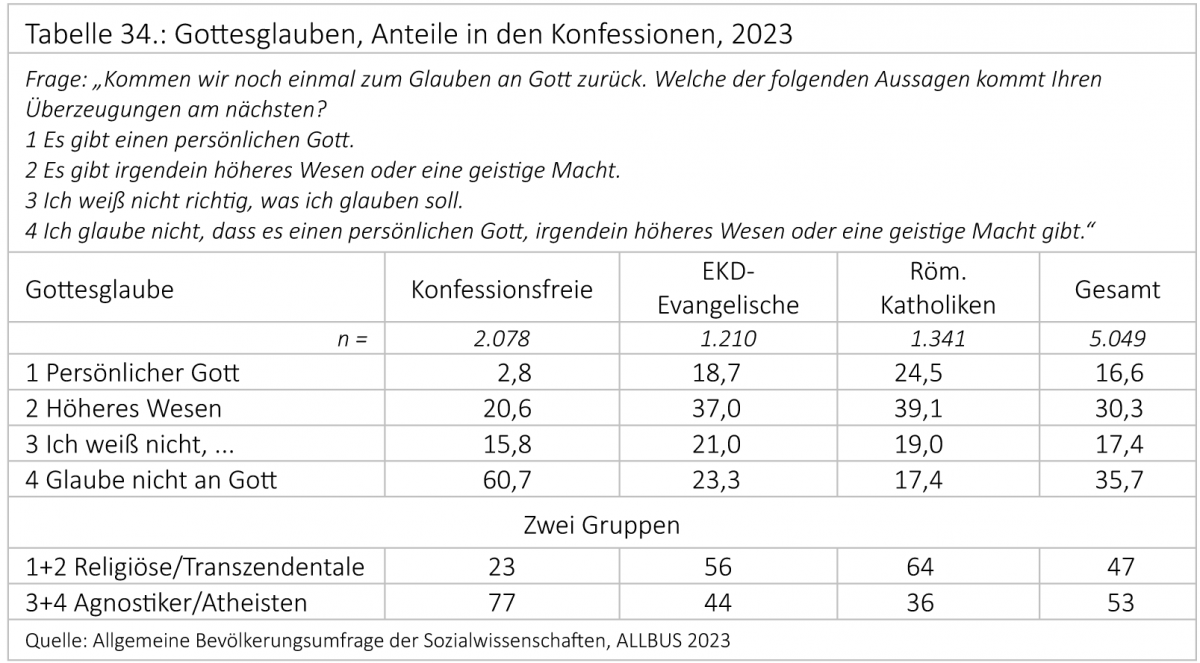

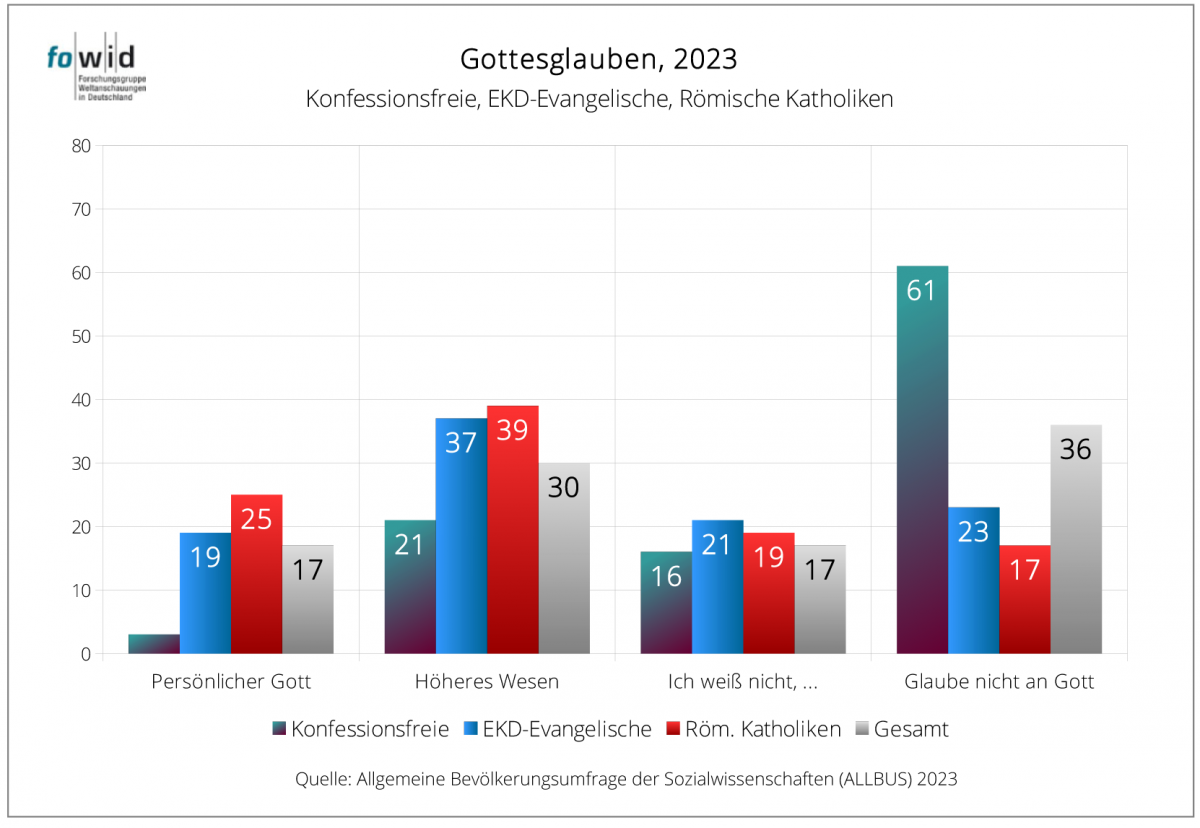

Religiöse Bezüge finden sich auch sonst noch bei Konfessionsfreien, wenn auch auf niedrigem Niveau. So glauben drei Prozent von ihnen an einen „persönlichen Gott“ und 21 Prozent an „irgendein höheres Wesen oder eine geistige Macht“. (s. Tabelle 34)

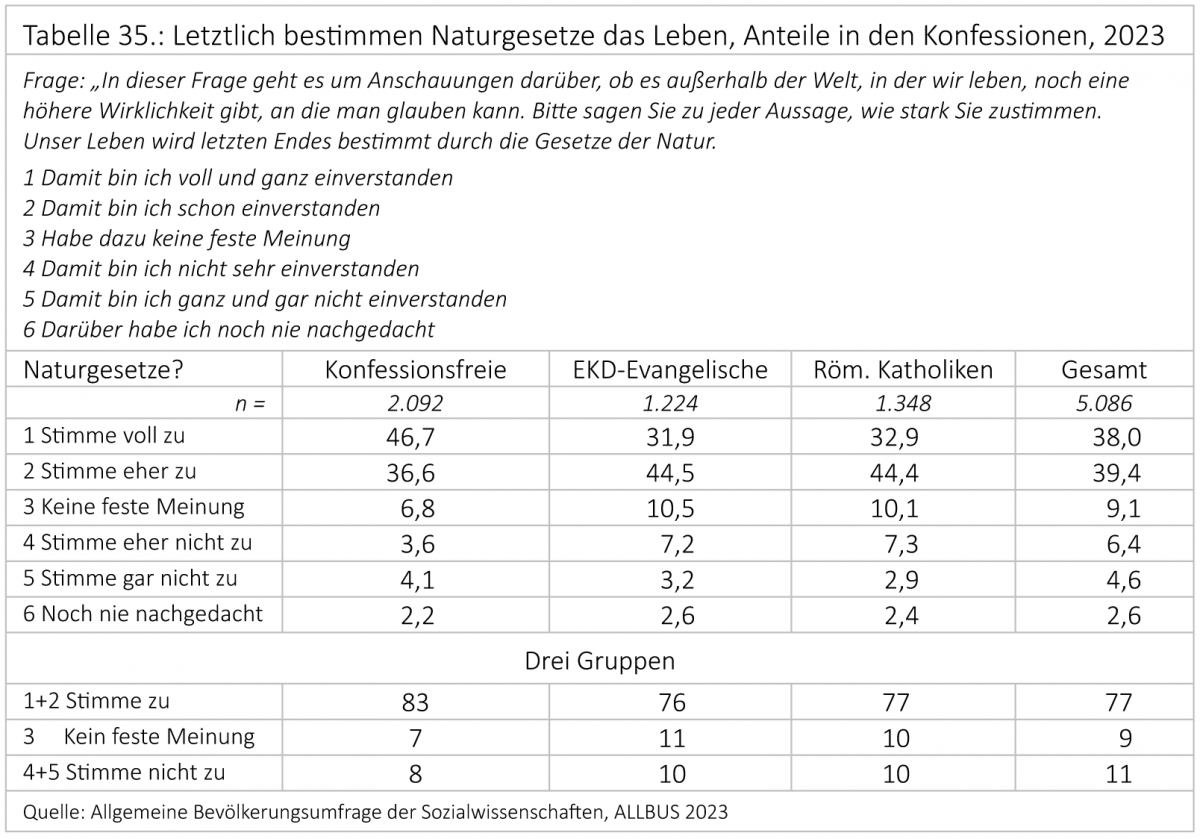

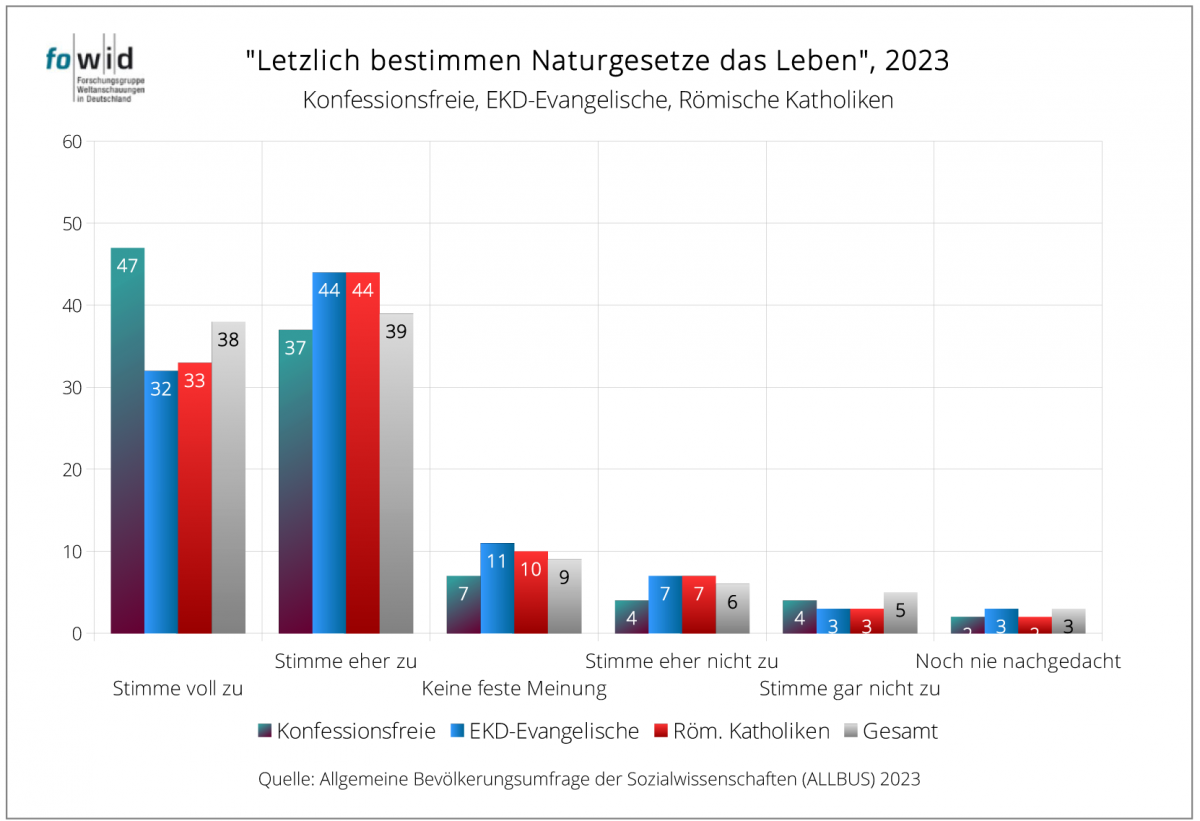

Dem entspricht, dass knapp die Hälfte der Konfessionsfreien (47 Prozent) mit der Aussage: „Unser Leben wird letzten Endes bestimmt durch die Gesetze der Natur“, „voll und ganz einverstanden“ sind und weitere 37 Prozent „schon einverstanden“ sind. Diese 84 Prozent sprechen für eine starke Verankerung des „naturalistischen Weltbildes“ in der Gruppe der Konfessionsfreien. Allerdings, und das ist überraschend, stimmen auch 76 Prozent der Evangelischen und 77 Prozent der Katholiken der naturalistischen Überzeugung zu, dass es in dieser Welt mit „rechten Dingen“ zugeht, also keine metaphysischen Gestalten in die Naturgesetze eingreifen, was durchaus in einem spannungsreichen Verhältnis zum christlichen Glaubensbekenntnis steht. (s. Tabelle 35)

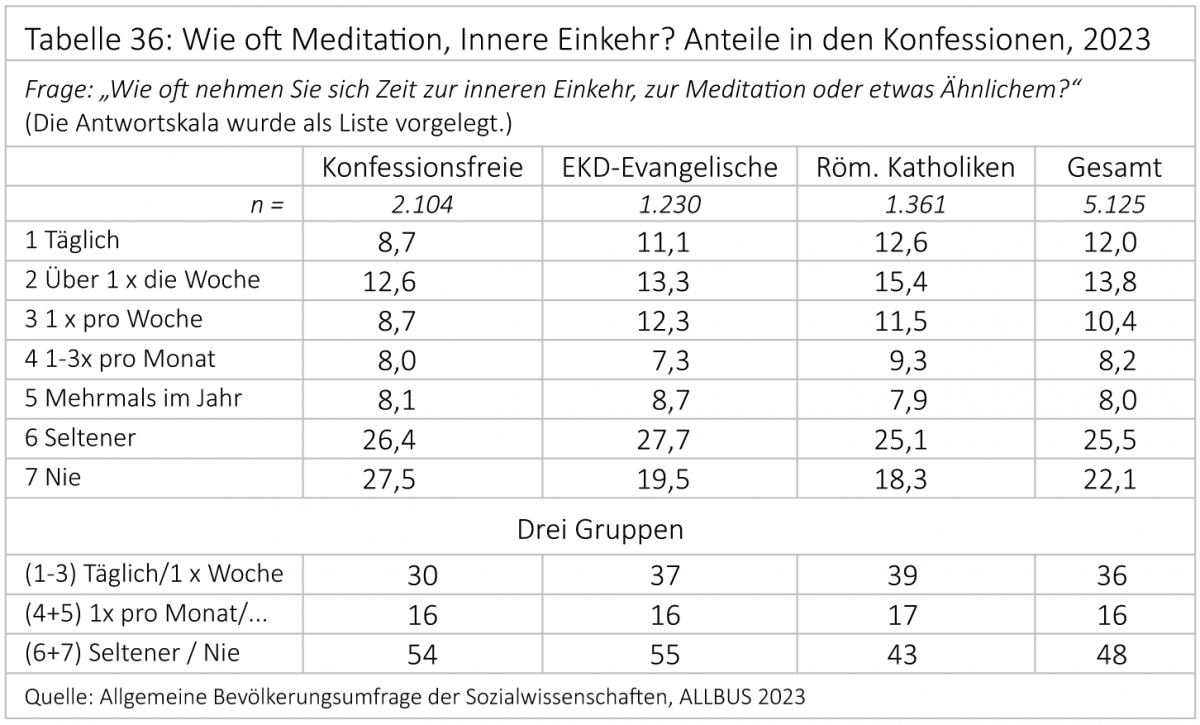

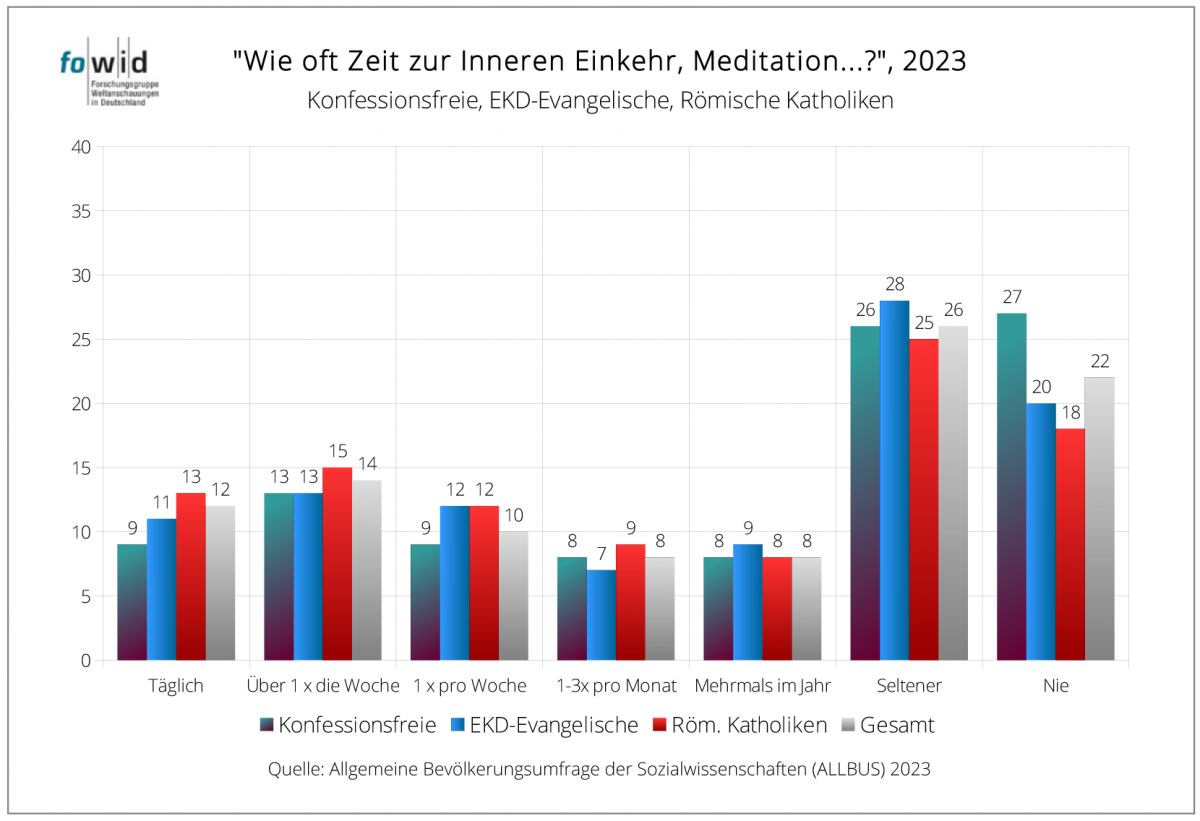

„Naturalist“ zu sein ist kein Widerspruch dazu, spirituell zu sein und so antworten von den Konfessionsfreien auf die Frage: „Wie oft nehmen Sie sich Zeit zur inneren Einkehr, zur Meditation oder etwas Ähnlichem?“ zwar 54 Prozent „selten bzw. nie“, jedoch 46 Prozent von „täglich“ bis gelegentlich. (s. Tabelle 36)

8. Religion und Kirche

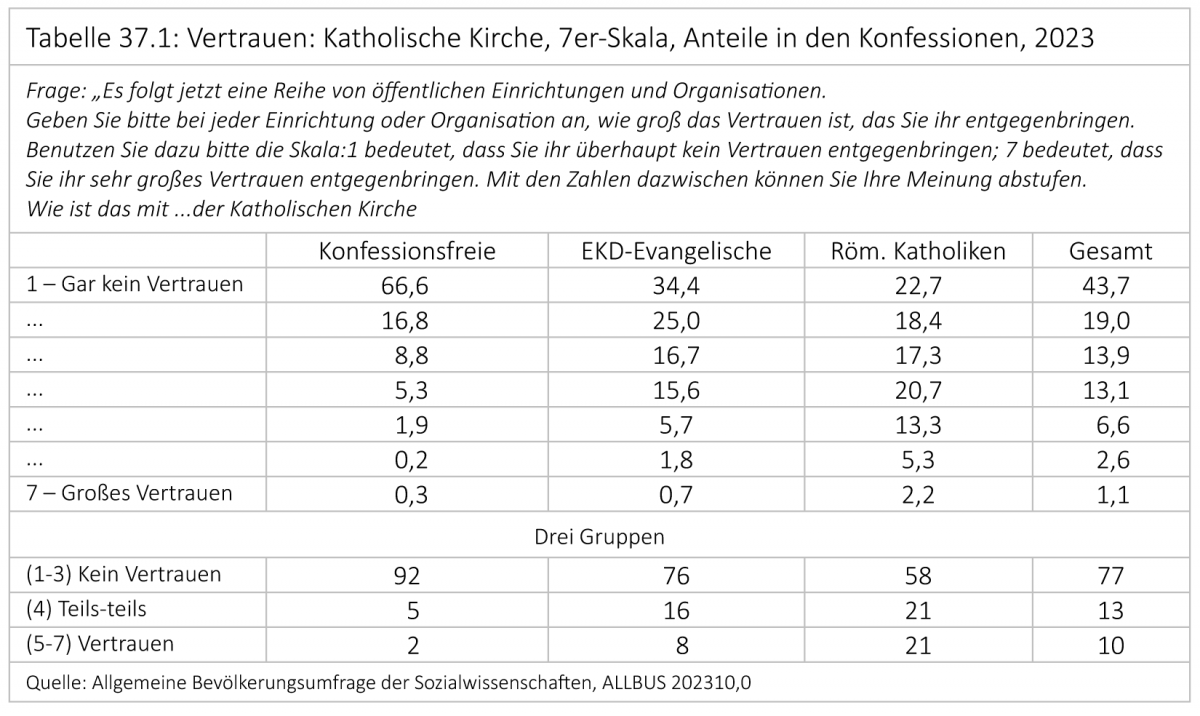

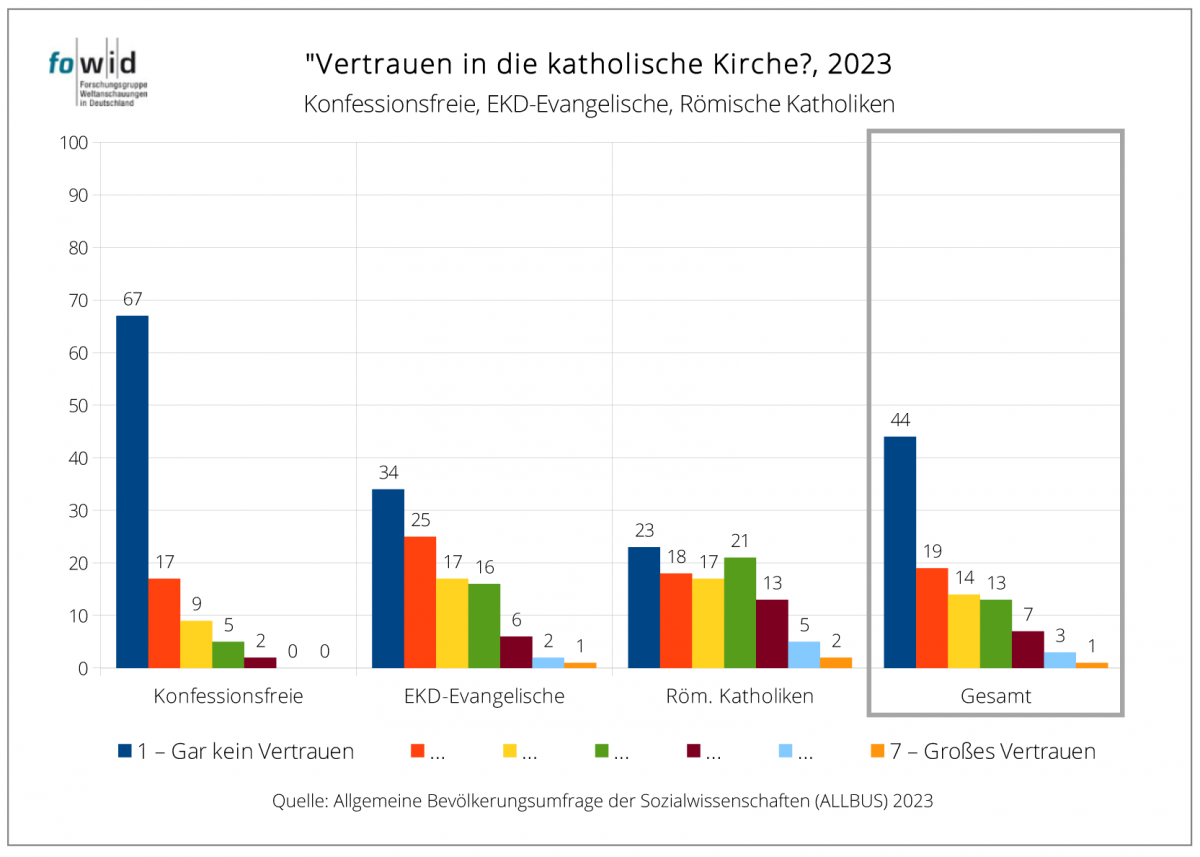

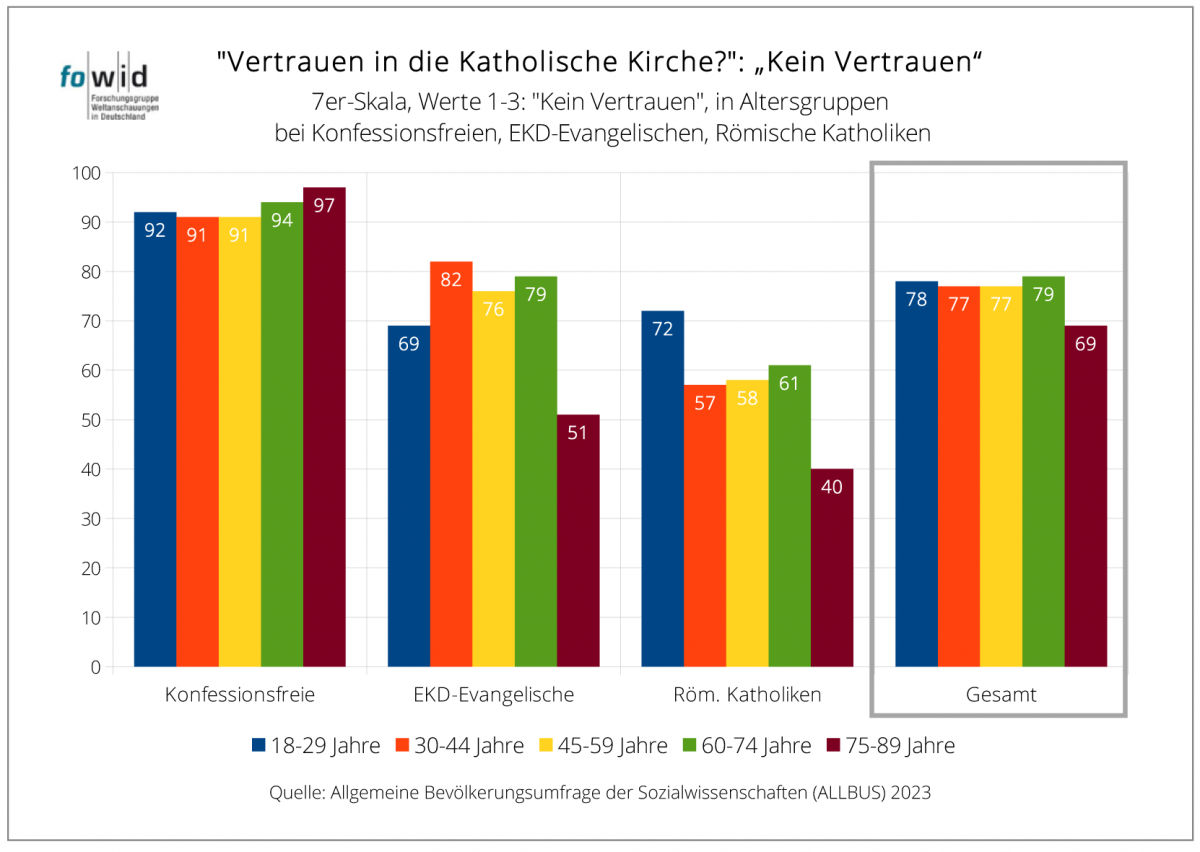

Die Nähe der Konfessionsfreien zur Kirche und zur Religion lässt sich auch feststellen. Auf die Frage: „Wie viel Vertrauen bringen Sie der katholischen Kirche entgegen?“, konnten die Befragten auf einer 7er-Skala Werte angeben: „1 bedeutet, dass Sie ihr überhaupt kein Vertrauen entgegenbringen; 7 bedeutet, dass Sie ihr sehr großes Vertrauen entgegenbringen. Mit den Zahlen dazwischen können Sie Ihre Meinung abstufen.“ 67 Prozent der Konfessionsfreien nennen: „Überhaupt kein Vertrauen“ und in den Kategorien 1-3 „Kein Vertrauen“ sammeln sich 93 Prozent der Konfessionsfreien. (s. Tabelle 37.1.)

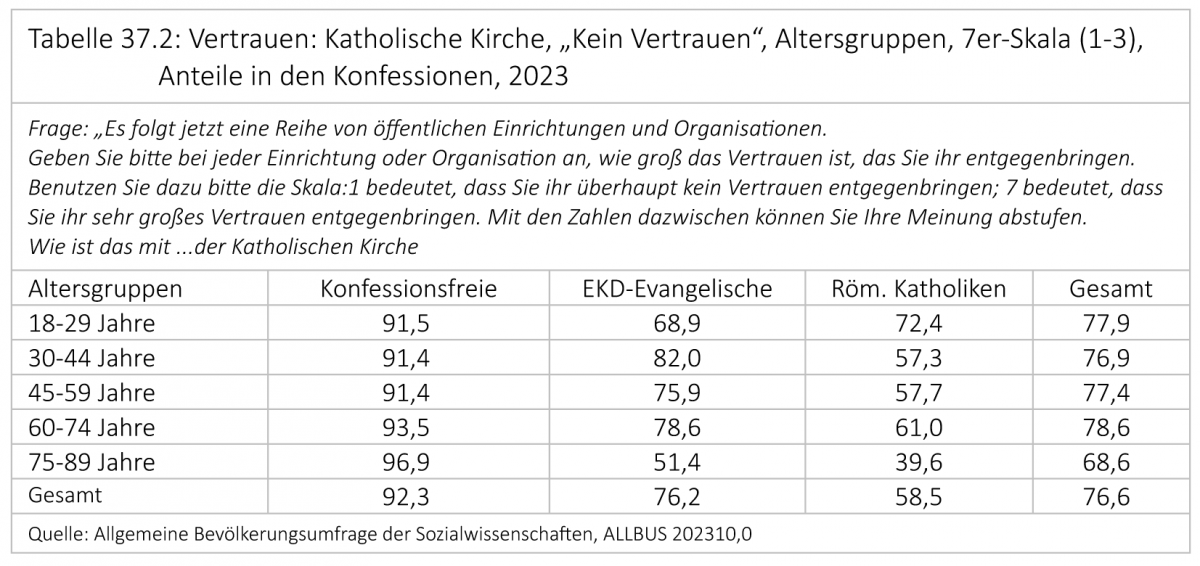

In den Altersgruppen ist diese Kategorie „Kein Vertrauen“ bei den Konfessionsfreien gleichmäßig vertreten, mit einer leichten Tendenz, dass die Älteren (97 Prozent) noch weniger Vertrauen haben. Bei den Katholiken ist auffallend, wie hoch dieser Wert (72 Prozent „Kein Vertrauen) bei den 18-29-Jährigen ist. (s. Tabelle 37.2.)

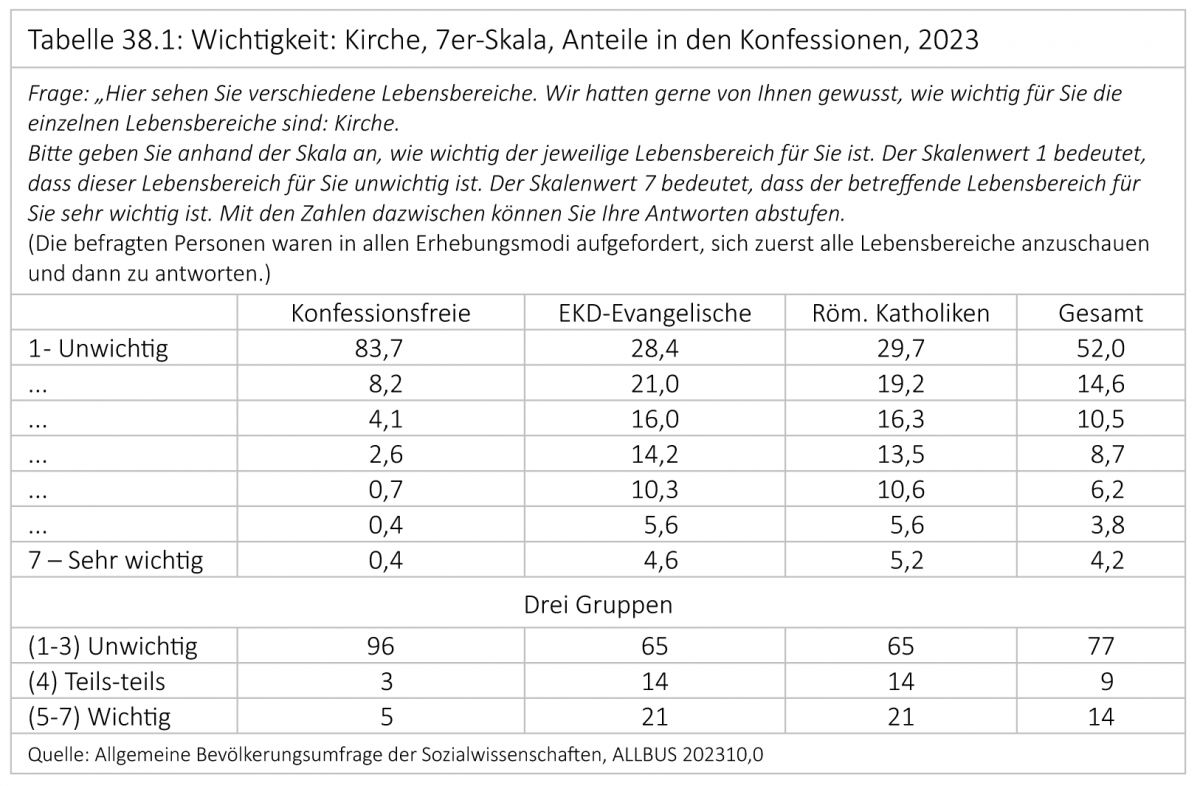

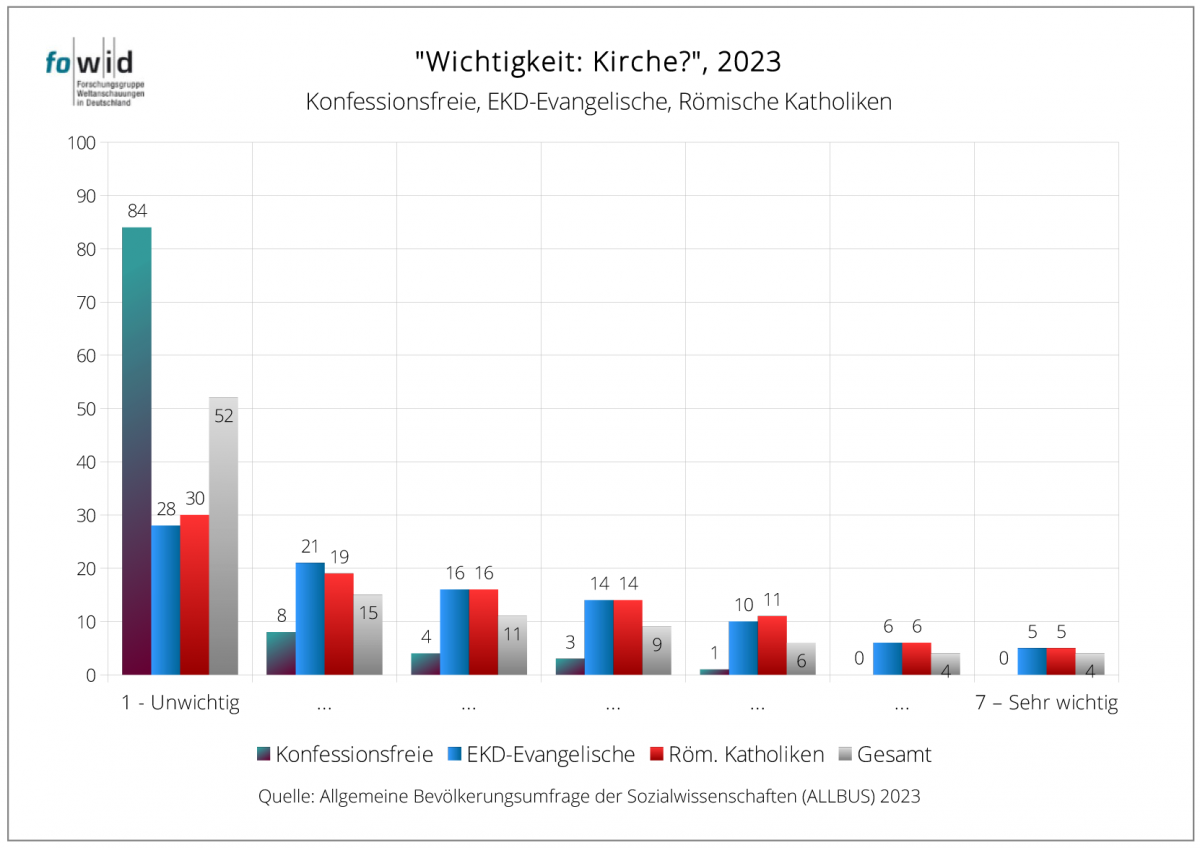

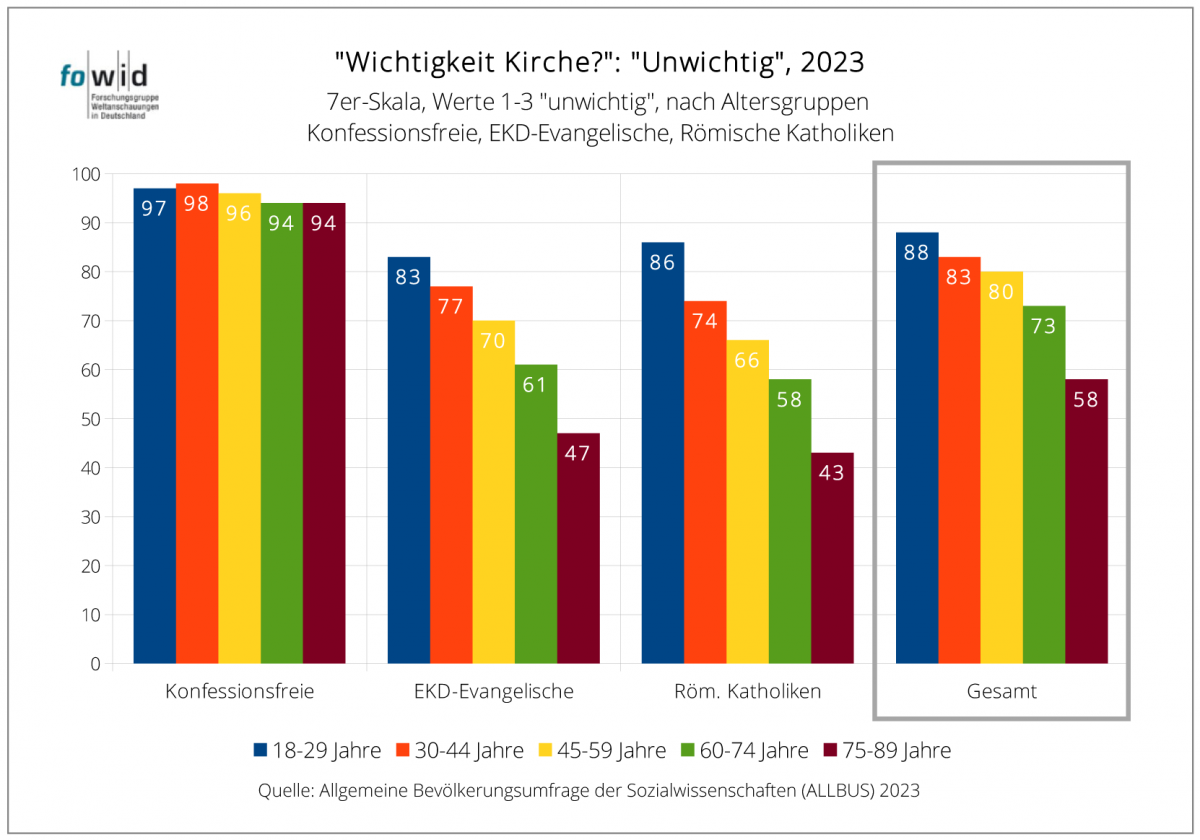

Ähnlich ist es bei der Frage: „Wie wichtig ist für Sie der Lebensbereich Kirche?“. 84 Prozent der Konfessionsfreien bekunden (im Skalenwert 1) „Unwichtig“. (s. Tabelle 38.1.)

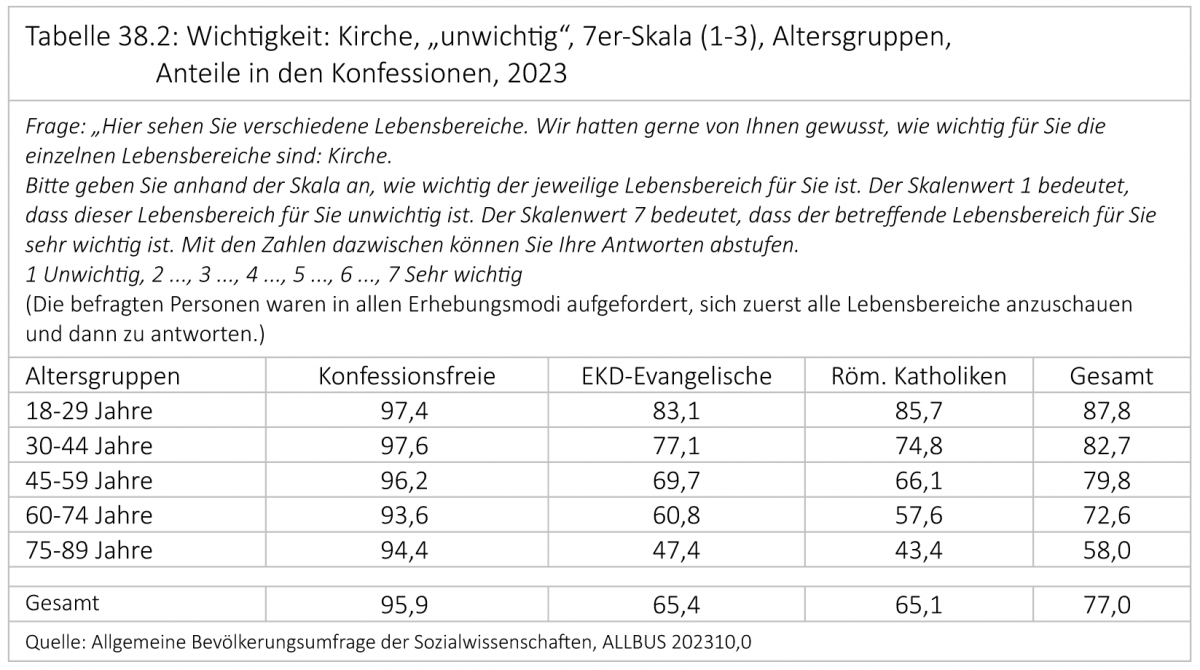

In Zusammenfassung der Skalenwerte 1- 3 als „unwichtig“ sind es 96 Prozent der Konfessionsfreien, was gleichmäßig über alle Altersgruppen so geäußert wird. Bei den Kirchenmitgliedern gibt es dagegen eine kontinuierliche Abstufung: Je älter die Kirchenmitglieder sind, desto seltener ist diese Angabe. (s. Tabelle 38.2.)

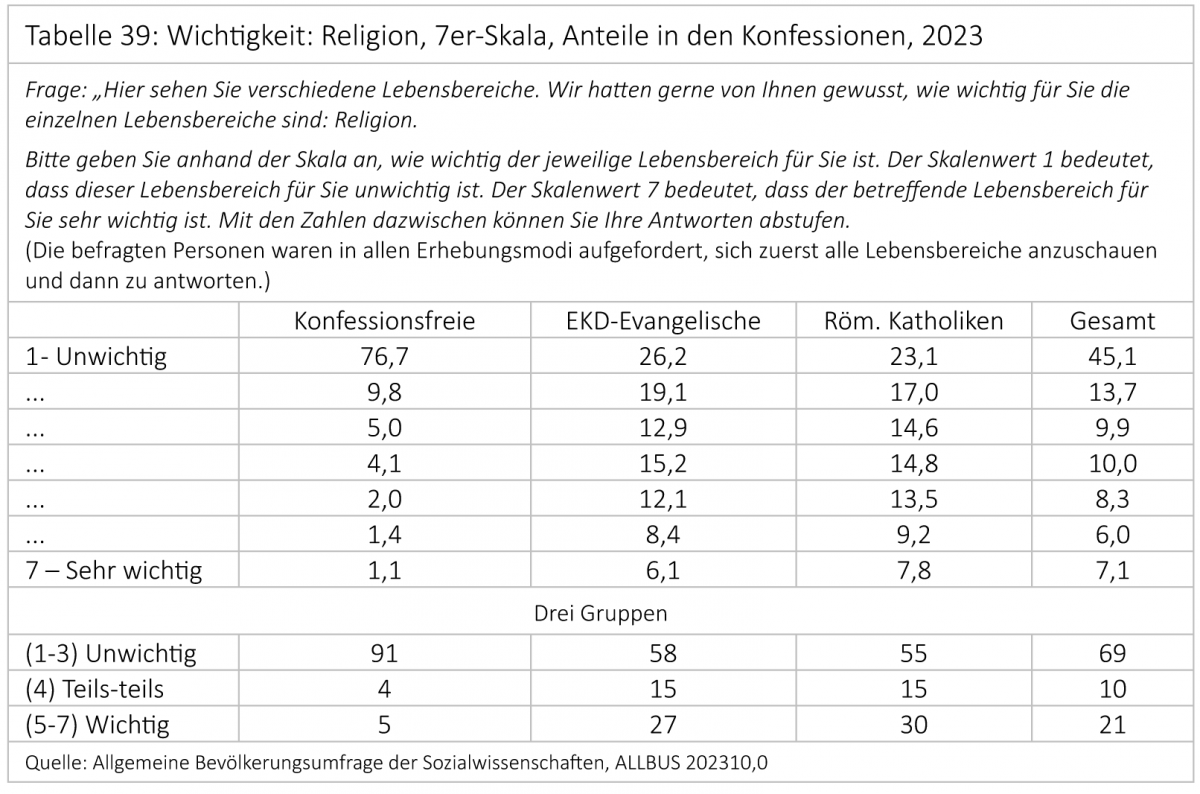

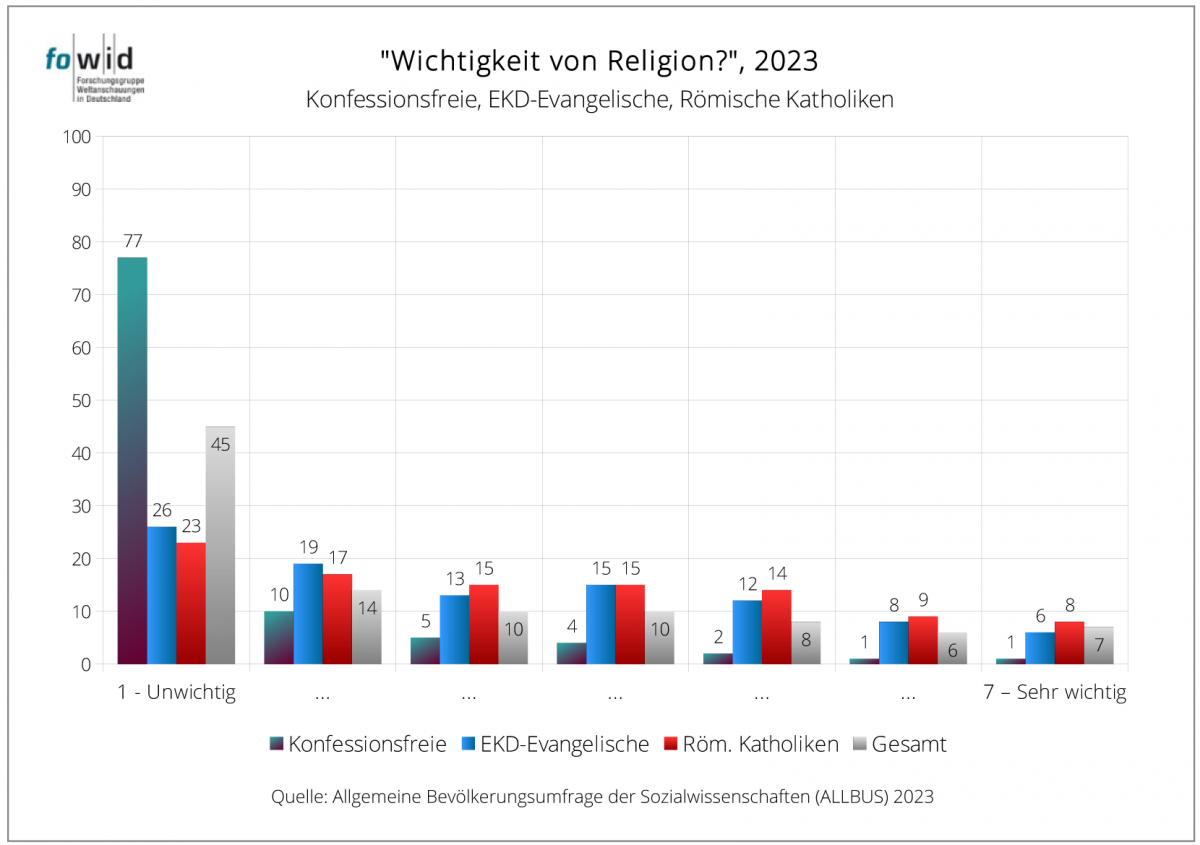

Ebenso ist für 92 Prozent der Konfessionsfreien der „Lebensbereich Religion“ (Skalenwerte 1-3) „unwichtig“. (s. Tabelle 39)

9. Fazit (1)

Fasst man die Ergebnisse dieser ‚Tour d’Horizon‘ zusammen, ergeben sich mehrere Aspekte. Grundlegend dabei gilt, dass zum Zeitpunkt der Untersuchung (2023) die Konfessionsfreien (45 Prozent) und die Kirchenmitglieder (45 Prozent) zusammen 90 Prozent der Bevölkerung repräsentierten.

1. In demographischer Hinsicht haben die Konfessionsfreien in Deutschland einen Altersaufbau und eine Reproduktionsfähigkeit erreicht, die sie von den Kirchenaustritten unabhängig macht. Diese Entwicklung wird insofern nicht sichtbar, da diese Daten – von Verstorbenen und Geburten – für die Konfessionsfreien (seit 2012) nicht (mehr) erhoben werden. In den Verringerungen der Mitgliederzahlen der Kirchen sind die Kirchenaustritte stets ein ‚spektakuläres‘ Element, so dass der Anteil der Taufdefizite der Kirchen (Verstorbene minus getaufte Kinder) verdeckt bleibt. Der ‚Geburtenüberschuss‘ der Konfessionsfreien wird insofern auch nicht sichtbar.

2. In den Wichtigkeiten für die persönlichen Lebensbereiche (Kinder und Familie, Gesetz und Ordnung, Benachteiligten helfen) und die persönlichen Lebensziele (Gemeinschaft, Toleranz leben, Traditionen pflegen) gibt es zwischen Konfessionsfreien und den Kirchenmitgliedern keine (statistisch signifikanten) Unterschiede. Die geringeren Werte bei der Traditionspflege kann man als Hinweis darauf ansehen, dass die Konfessionsfreien sich größtenteils nicht auf mögliche Traditionen beziehen – wie beispielsweise die säkulare Arbeiterbewegung.

3. In den auf die Gesellschaft bzw. die Politik bezogenen Verhaltensbeurteilungen besteht ebenfalls in der Gesellschaft Einigkeit, dass jegliche Gewalt – sei es gegenüber Kindern oder Frauen – eindeutig missbilligt wird. Unterschiede verweisen eher auf gesellschaftliche Veränderungen, d. h. Generationsunterschiede, als auf weltanschauliche Ansichten.

Hinsichtlich traditionell religiös konnotierter Beurteilungen (Männliche Homosexualität, Frau zu Hause bei den Kindern bzw. Ehebruch des Mannes) gibt es Unterschiede – wenn auch nur geringfügig – die eine größeren Liberalität der Konfessionsfreien zeigen. Bei der Beurteilung des Ehebruchs eines Mannes zeigt sich dabei eher ein durchgängiger Trend der unterschiedlichen Bewertungen von Frauen bzw. Männern – egal welcher ‚Konfession‘.

Beim Selbstbestimmungsrecht der Individuen (Schwangerschaftsabbruch, Sterbehilfe) sind diese Übereinstimmungen nicht mehr gegeben: Die Konfessionsfreien unterscheiden sich signifikant und unmissverständlich von den Kirchenmitgliedern. Besonders die römischen Katholiken äußern sich restriktiver als die Konfessionsfreien.

4. Die Übereinstimmungen ‚aller‘ sind bei der Aussage „In einem Land wie Deutschland kann mehr gut leben“ (92 Prozent) vorhanden, ebenso wie die Zustimmung zum Wunsch „Gutes Geld für jeden“ (53 Prozent). Bei der „Zufriedenheit mit der Demokratie in Deutschland“ (57 Prozent) sind die Konfessionsfreien (46 Prozent) jedoch signifikant unzufriedener, was sich auch darin ausdrückt, dass sie der Sichtweise „Bei dieser Zukunft keine Kinder mehr“ eher zustimmen (47 Prozent) als Kirchenmitglieder (35 Prozent).

5. In den Aspekten der Verbundenheit von Konfessionsfreien mit Religion bzw. Kirche geben Dreiviertel der Konfessionsfreien (72 Prozent) an, dass die Religion im Elternhaus keine Rolle gespielt habe. Diese Aufgabenverteilung – dass das Elternhaus ‚Sozialisationsagentur‘ für Religion/Kirchen ist –, hat sich über die Altersgruppen hinweg allerdings nicht nur bei den Konfessionsfreien verringert, sondern auch bei den Kirchenmitgliedern – wenn auch auf einem niedrigeren Niveau.

Inwiefern eine religiöse Sozialisation bei den ehemals getauften Konfessionsfreien noch eine Rolle spielt (was im Teil 3 dieser Ausarbeitung noch genauer untersucht wird) zeigt sich nicht nur darin, dass 20 Prozent der Konfessionsfreien sich kirchlich haben trauen und 37 Prozent ihre Kinder haben taufen lassen. 25 Prozent der Konfessionsfreien glauben auch an ein Leben nach dem Tod, 11 Prozent glauben an „den Himmel“ und fünf Prozent an „die Hölle“. Auch wenn sich eindeutige Mehrheiten der Konfessionsfreien gegen derartige Glaubenselemente aussprechen, werden sie dabei von großen Anteile der Kirchenmitglieder begleitet.

6. Größere Unterschiedlichkeiten zeigen sich auch im ‚Markenkern‘ der jeweiligen Weltanschauungen. Die Konfessionsfreien sind einig und verstehen sich zu 92 Prozent als „nicht religiös“. Im Unterschied dazu ‚vagabundieren‘ die Kirchenmitglieder über die gesamte Breite der 10er-Religiositätsskala, was – in zwei Gruppen fokussiert – dazu führt, dass rund die Hälfte der Kirchenmitglieder (54 Prozent bei den EKD-Evangelischen, 47 Prozent bei den römischen Katholiken) als „nicht religiös“ einzustufen ist.

Dem entspricht, dass 61 Prozent der Konfessionsfreien sich als Atheisten bekennen („Glaube nicht an einen Gott“), ebenso wie 23 Prozent der evangelischen Kirchenmitglieder und 17 Prozent der Katholiken. 84 Prozent der Konfessionsfreien stehen für ein „naturalistisches Weltbild“ ein, in dem es keine metaphysischen Gestalten (Götter, Teufel, Engel, Dämonen oder Heilige) gibt, die in die Naturgesetze eingreifen. Dass diese naturalistische Grundhaltung inzwischen auch von 76 Prozent der Evangelischen und 77 Prozent der Katholiken geteilt wird, zeigt auf, wie brüchig hierzulande das christliche Weltbild geworden ist.

7. Die Konfessionsfreien haben (zu 67 Prozent) „gar kein Vertrauen“ in die katholische Kirche. Der „Lebensbereich Kirche“ wird von 96 Prozent der Konfessionsfreien als „unwichtig“ bewertet – eine Bewertung, die in allen Altersgruppen der Konfessionsfreien gleich hoch ist.

Bei den Kirchenmitgliedern wird diese Bewertung „unwichtig“ zwar mit steigendem Lebensalter geringer, bemerkenswert sind aber die hohen Anteile der jüngsten Altersgruppe der Kirchenmitglieder (18-29-Jährige), die bei dieser Einstufung der katholischen Kirche als „unwichtig“, ebenso hohe Anteile erreichen (83 bzw. 86 Prozent) wie die Konfessionsfreien insgesamt.

8. Für die Konfessionsfreien gibt es keine Hinweise dafür, dass sie in größerer Anzahl (wieder) Kirchenmitglieder werden könnten. Dafür ist ihre Sichtweise von Kirche als „unwichtig“ für ihr Leben und das geringe Vertrauen zu ausgeprägt.

Anders sieht es bei den Kirchenmitgliedern aus. Rund 30 - 40 Prozent der EKD-Evangelischen bzw. 20 - 30 Prozent der römischen Katholiken kann man als ‚säkular‘ einstufen: Sie leben selbstbestimmt ohne Jenseitsbezug, ohne Gott und Autoritäten, mit Vorbehalten gegen Kirche/Religion – und sind dennoch Kirchenmitglieder. Das macht sie (insbesondere die Jüngeren unter ihnen) zu potenziellen zukünftigen Konfessionsfreien, wenn sich die Gründe für ihre jetzige Kirchenmitgliedschaft verändern.

Carsten Frerk / Michael Schmidt-Salomon

Tabellen

(Im Anhang befindet sich eine Excel-Datei mit allen auslesbaren Daten für die Tabellen und Grafiken)