Kirchenmitglieder ohne Religion 1992-2023

Die Tatsache, dass „Kirchenmitglied“ nur die formale Zuordnung einer Zugehörigkeit ist, die nicht bedeutet, dass diese Kirchenmitglieder alle „religiös“ sind, ist bekannt. Wie hoch ist dieser Anteil der „Nicht religiösen“? Hat er sich in den letzten dreißig Jahren verändert? Bestehen Unterschiede zwischen den Konfessionen? Sind Ältere religiöser als Jüngere? Antworten.

1. Datenbasis

2. Kirchenmitglieder insgesamt

3. Kirchenmitglieder nach Altersgruppen

1. Datenbasis

Als Indikator für Religiosität wird im Folgenden die 10er-Religiosiätsskala der ALLBUS-Umfragen verwendet. Religiosität bezieht sich dabei auf die individuelle, persönliche Wahrnehmung, für deren Intensität mit der „Religiositätsskala“ eine zehngliedrige Abstufung angeboten wird, mit der – zwischen den Polen „Nicht religiös“ und „Religiös“ die Intensität der eigenen Religiosität angegeben werden konnte.

In Fortschreibung der fowid-ALLBUS-Auswertungen „Nicht-Religiöse und Religiöse, 1982 – 2018“, in denen beschrieben wurde, dass die Kirchenmitglieder „weiter gefächerte Auffassungen“ nennen als die Konfessionsfreien, konzentriert sich diese Ausarbeitung auf den Aspekt der Religiosität unter den Kirchenmitgliedern.

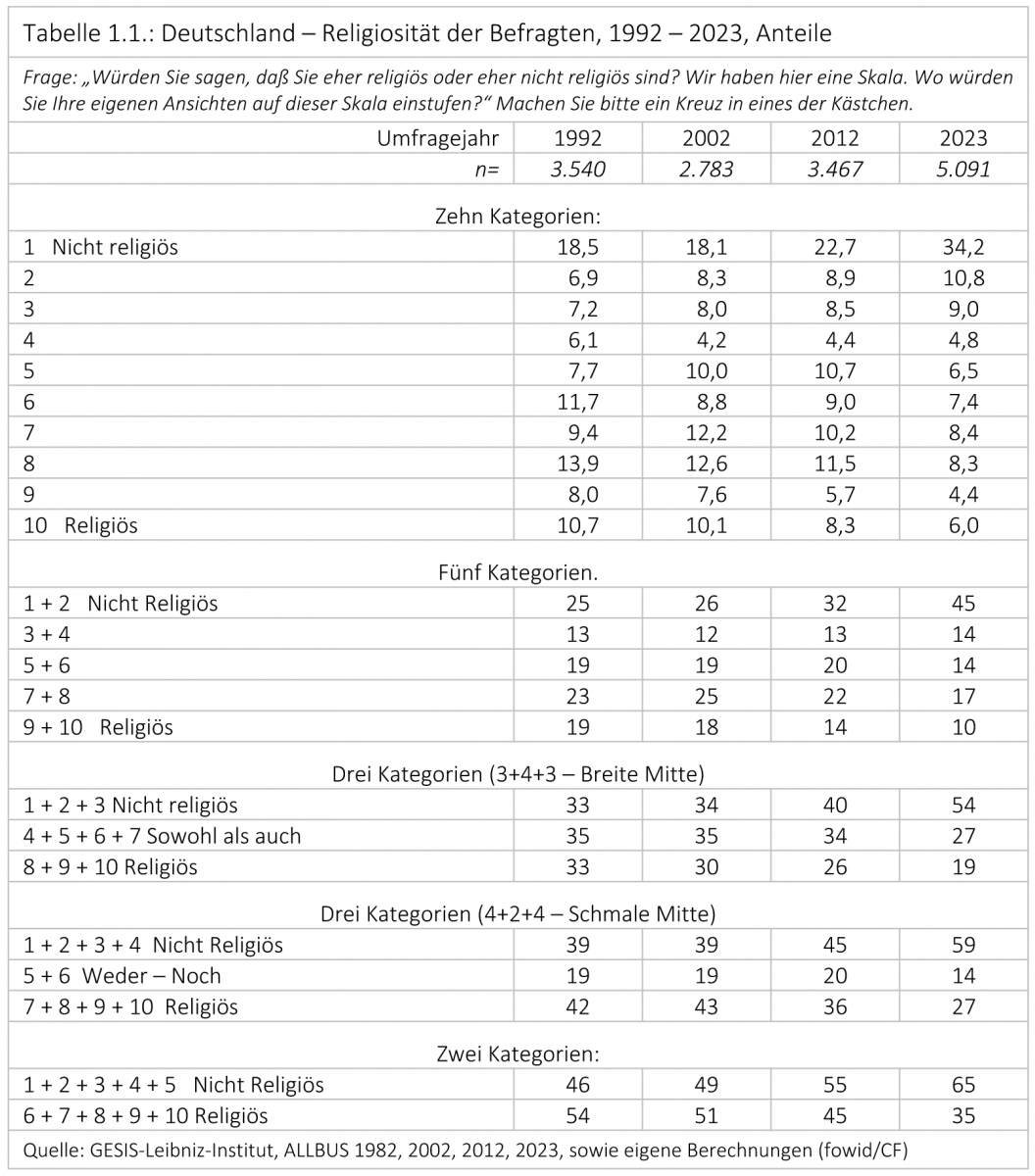

Die Auswertung der Religiositätsskala folgt dabei der Logik einer Art parlamentarischen Debatte und Abstimmung. Im ersten Schritt werden die Verteilungen auf der 10er-Skala dargestellt, in der gleichsam die differenzierten persönlichen Stellungnahmen sichtbar werden: Gibt es Schwerpunkte und wenn ja, welche. In einem zweiten Schritt auf drei Kategorien und schließlich wurde die Skala in zwei Gruppen zusammengefasst: zum einen fünf Kategorien als „Nicht religiös“, zum anderen fünf Kategorien als „Religiös“ – in der Logik einer parlamentarischen Abstimmung über Anträge/Gesetze in denen mit „Ja“ und „Nein“ abgestimmt wird, bei der keine Abstufungen vorgesehen sind.

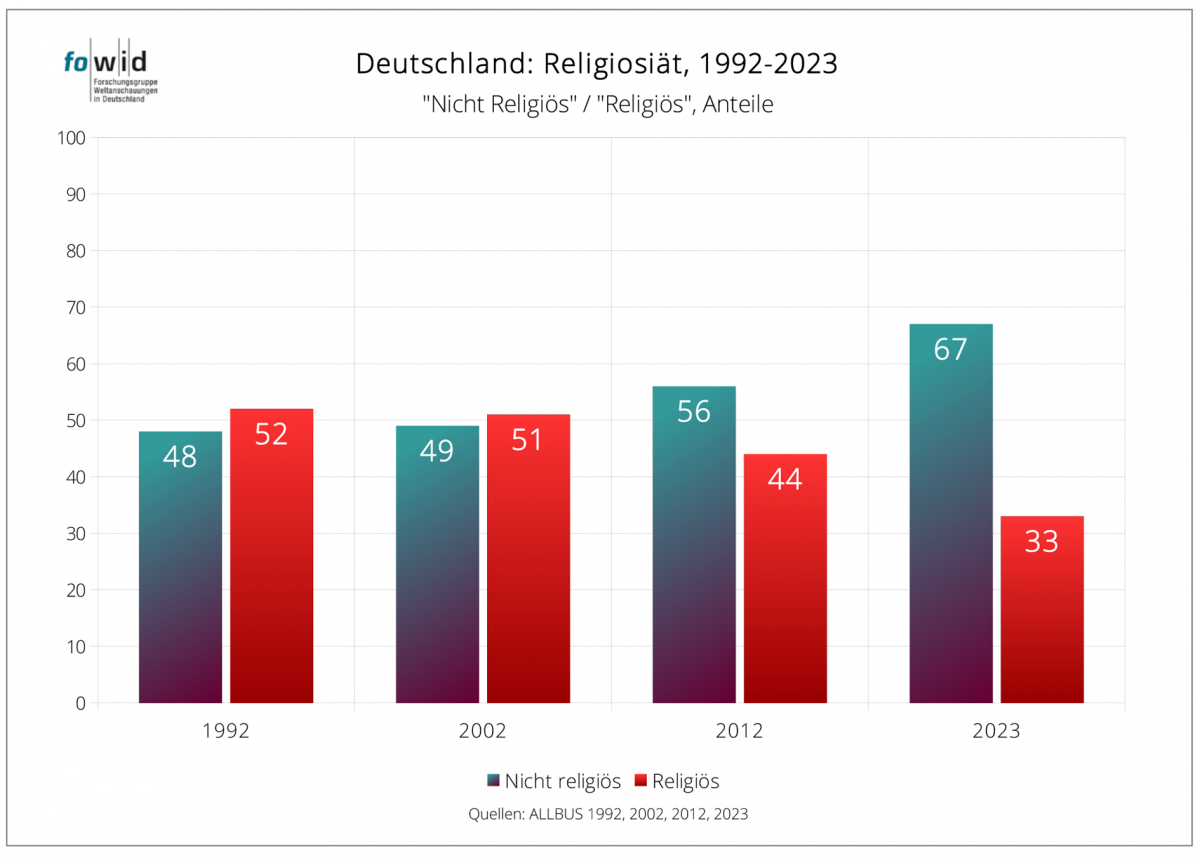

2. Kirchenmitglieder insgesamt

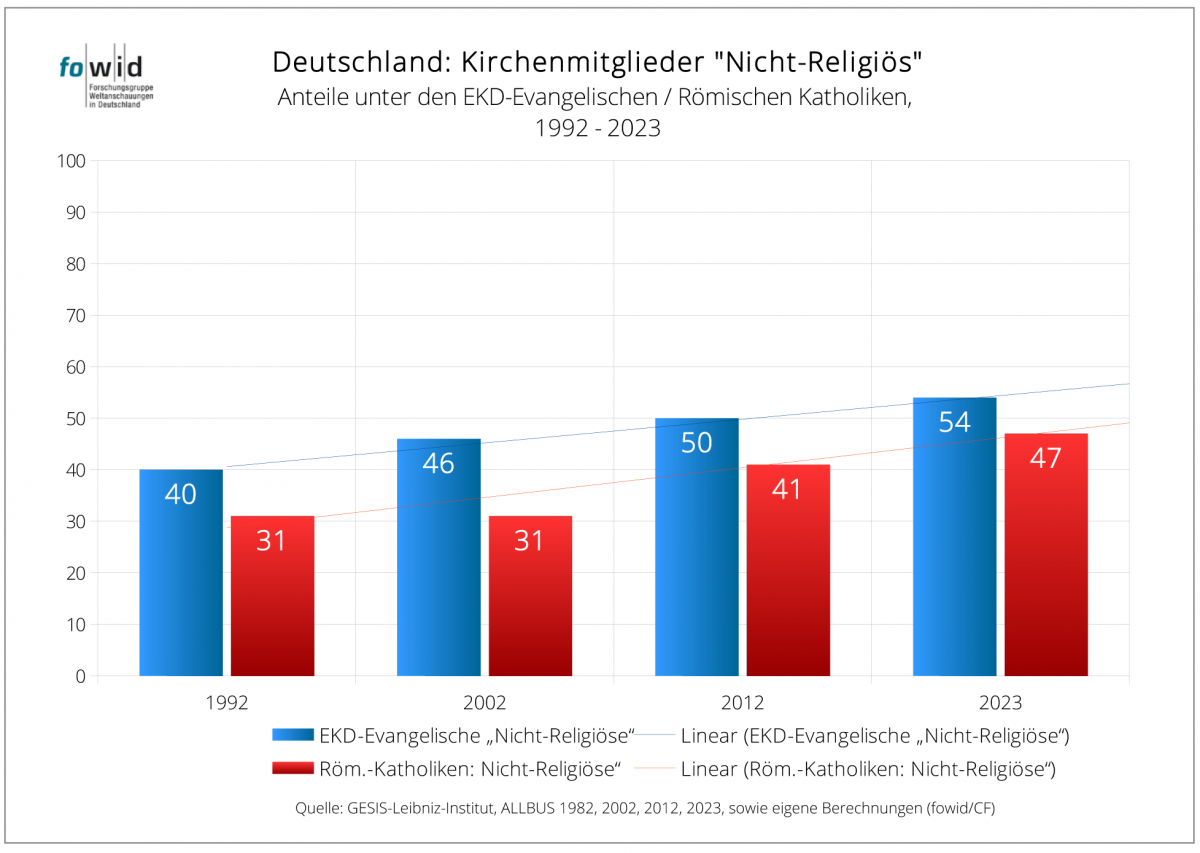

In der Gesamtbevölkerung hat sich die Religiosität in den Jahren von 1992 bis 2023 deutlich und kontinuierlich verändert: der Anteil der „Nicht-Religiösen“ hat sich von 48 auf 67 Prozent erhöht, während der Anteil der „Religiösen“ sich von 52 auf 33 Prozent verringert hat. (s. Tabelle 1.1. im Anhang des Textes).

Inwiefern stellen sich diese Veränderungen bei den Kirchenmitgliedern dar? Der hohe Anteil der „Nicht-Religiösen“ ist dabei schon das Anzeichen, dass sich darunter auch eine Anzahl von Kirchenmitgliedern befinden. Gibt es nicht nur eine – sichtbare – Säkularisierung nach außen (die Kirchenaustritte), sondern auch eine – unsichtbare – Säkularisierung im Innern (Entfremdung vom Glauben der Religion)?

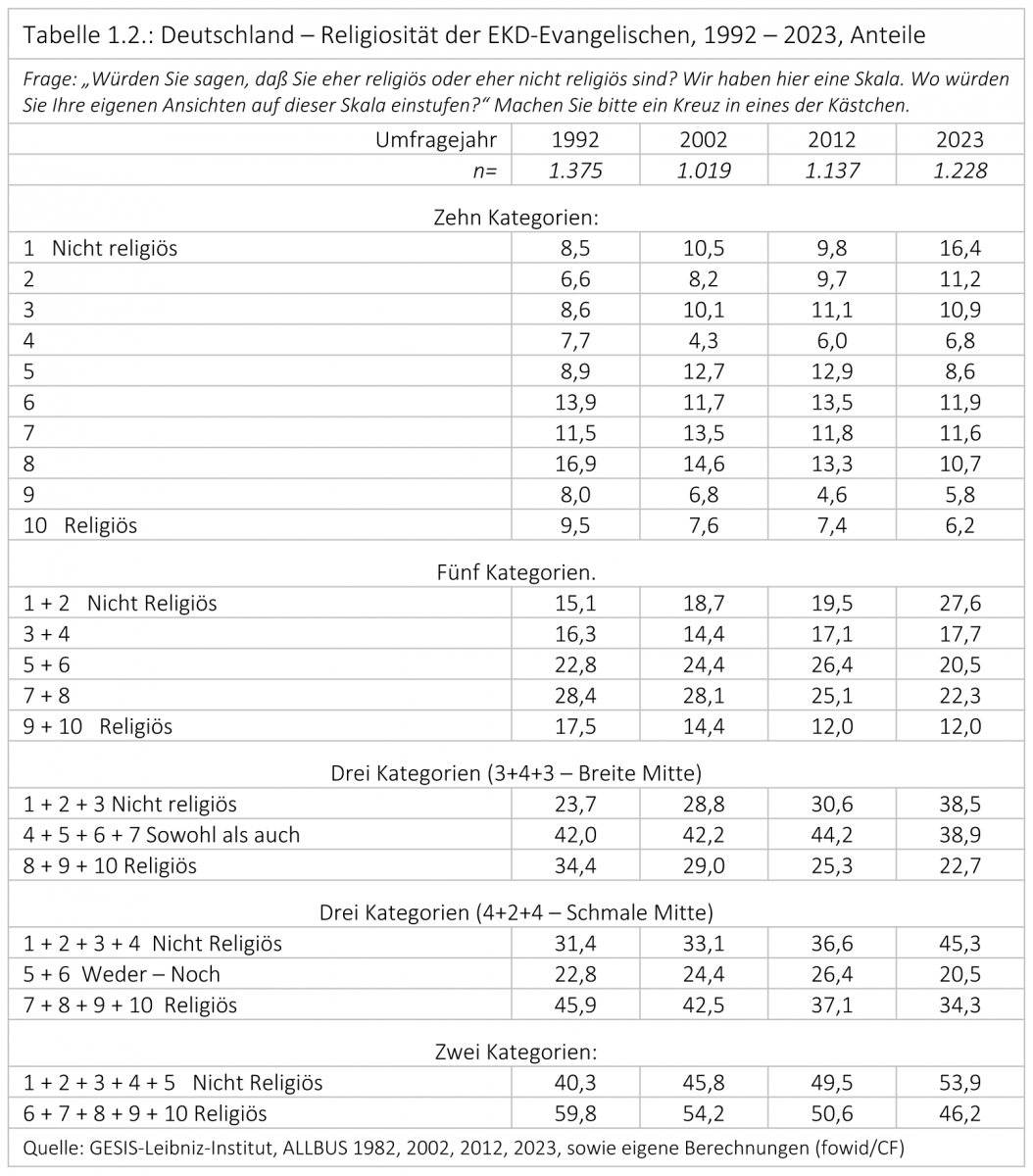

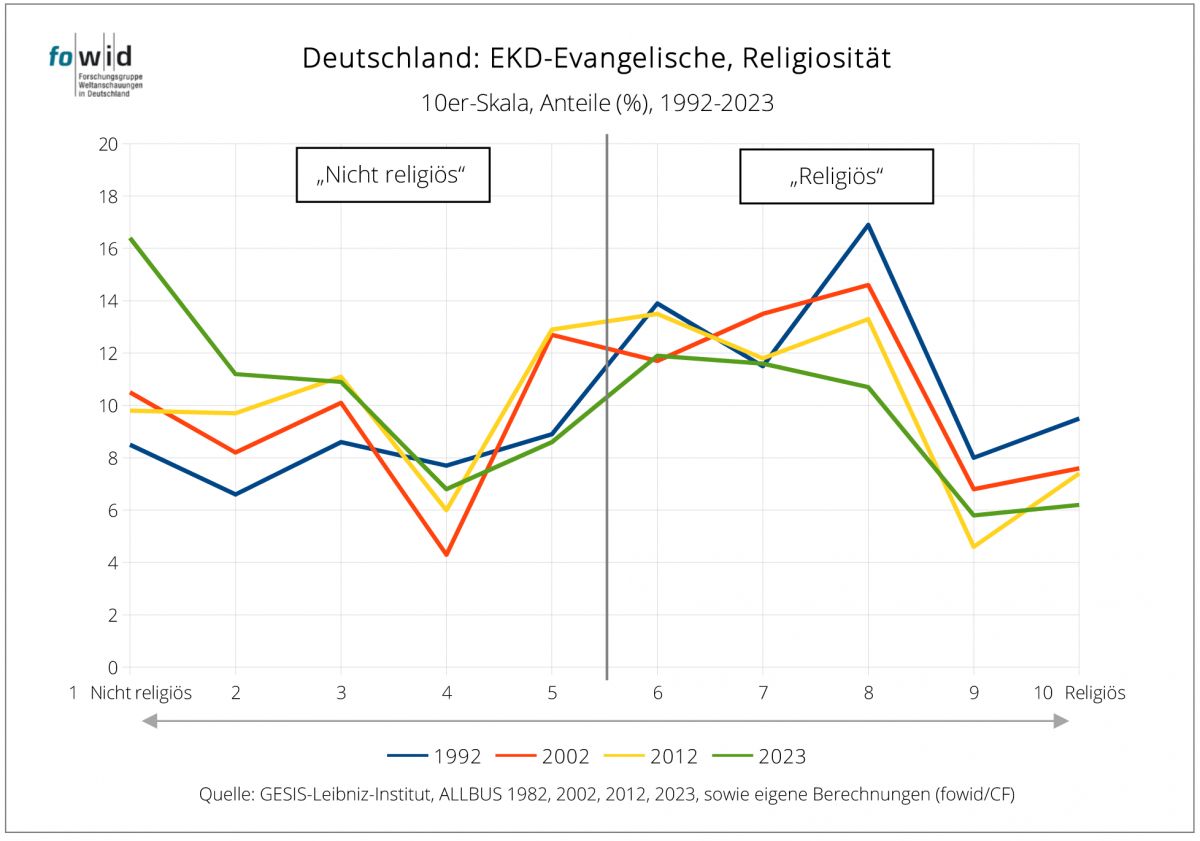

2.1. Die EKD-Evangelischen

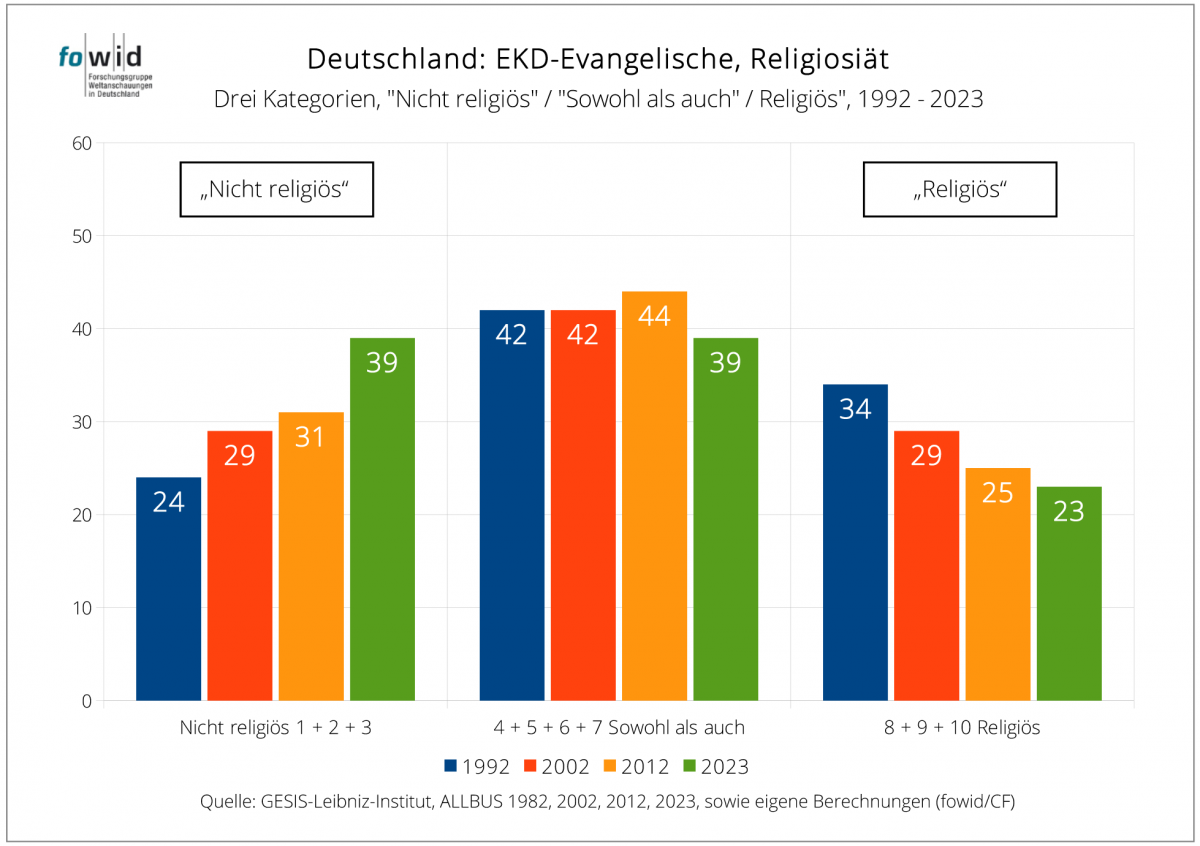

Die evangelischen Kirchenmitglieder in den EKD-Landeskirchen hatten 1992 einen Schwerpunkt in den Werten 6 bis 8 auf der Seite „Religiös“. Diese Einstufungen verringern sich. 2023 zeigt sich bemerkenswerter Anstieg in der Einstufung 1 „Nicht religiös“. (s. Tabelle 1.2.)

Fasst man die 10er-Skala in drei Gruppen zusammen, 1-3 als „nicht religiös“, 4-7 in der „Mitte“ und 8-10 als „religiös“ wird deutlich, dass die unentschiedene breite „Mitte“ relativ stabil bleibt, sich dagegen die Anteile der „nicht religiösen“ bzw. der „religiösen“ gleichsam austauschen.

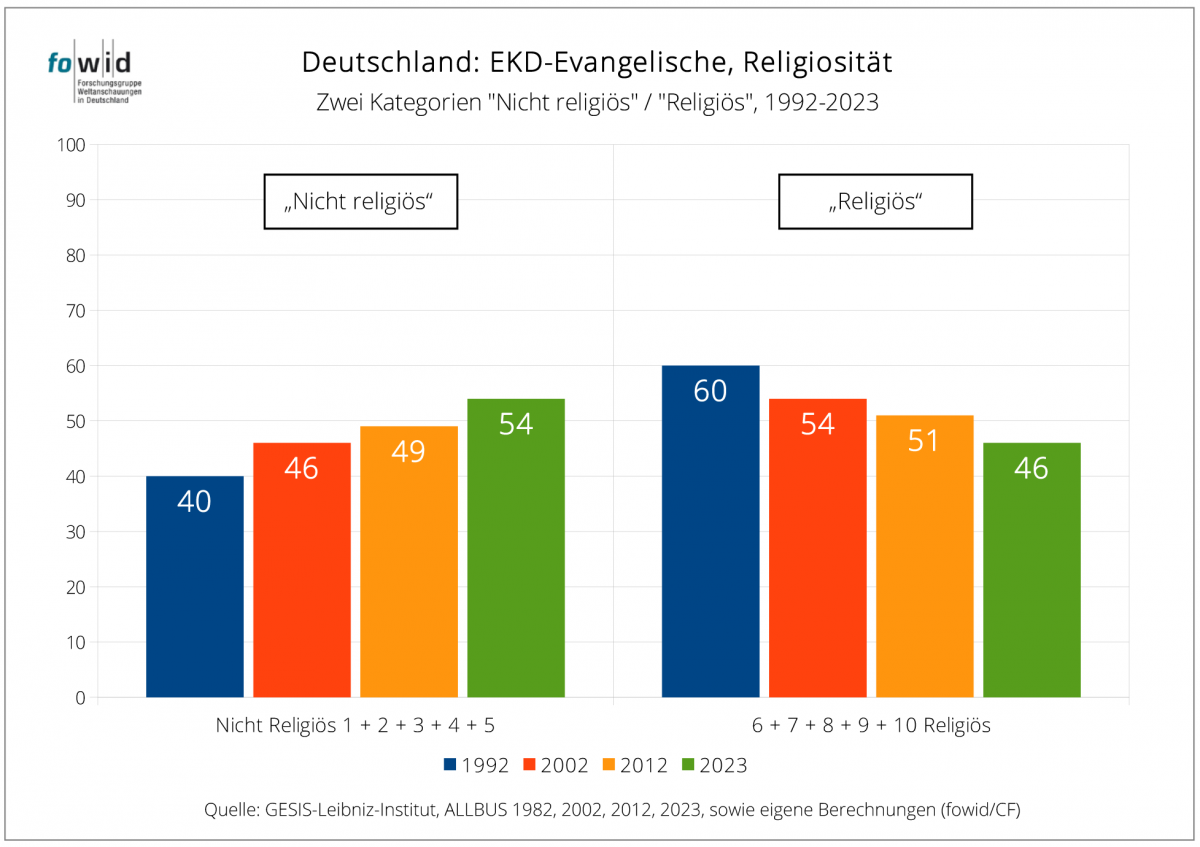

Pointiert man die 10er-Skalenwerte auf 1-5 „Nein“ und 6-10 als „Ja“, so zeigt sich die generelle Tendenz noch ausgeprägter: ab 2012 stellen die Nicht-Religiösen die Mehrheit unter den (umfragetechnisch erwachsenen) EKD-Mitgliedern.

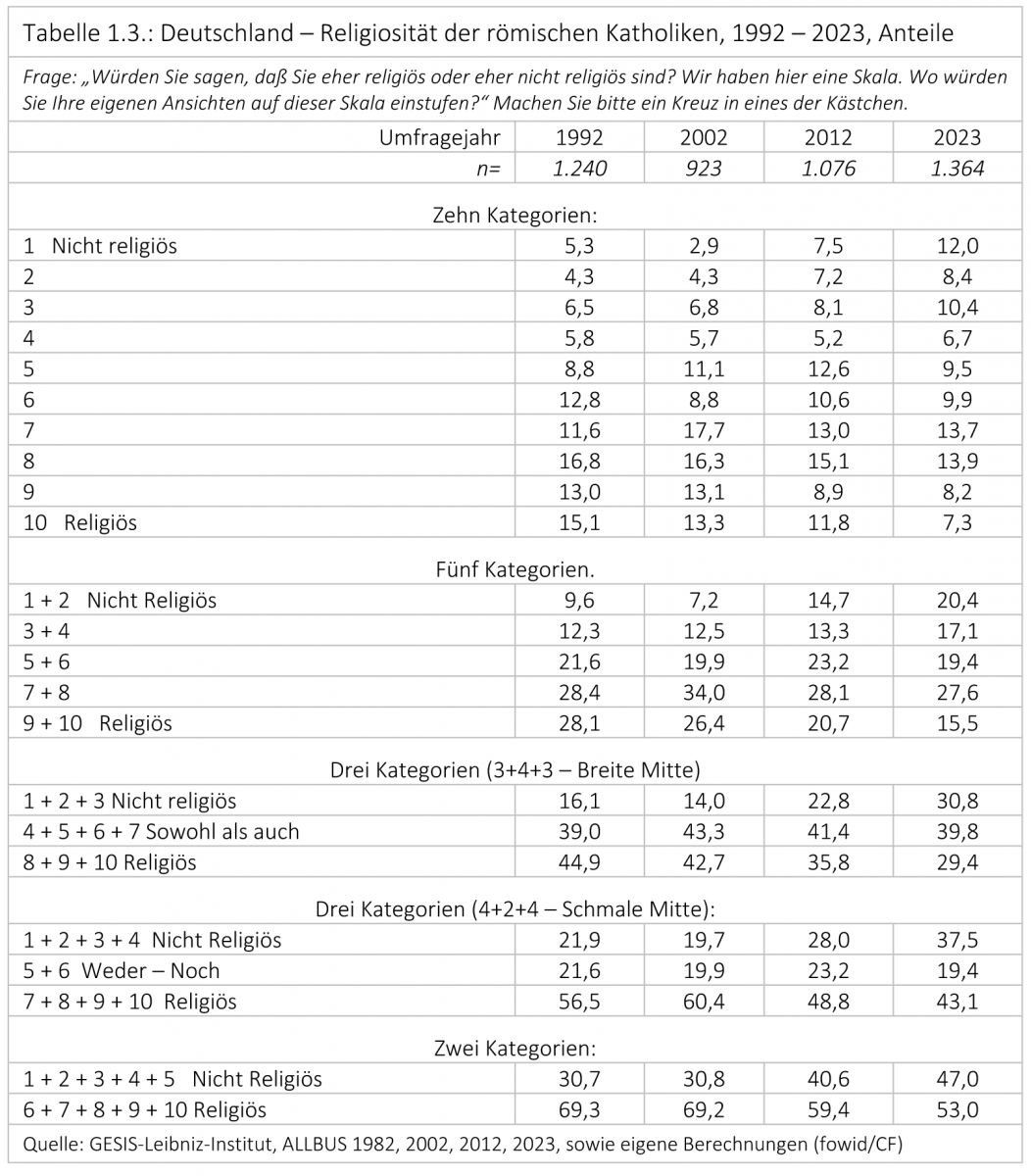

2.2. Die römischen Katholiken

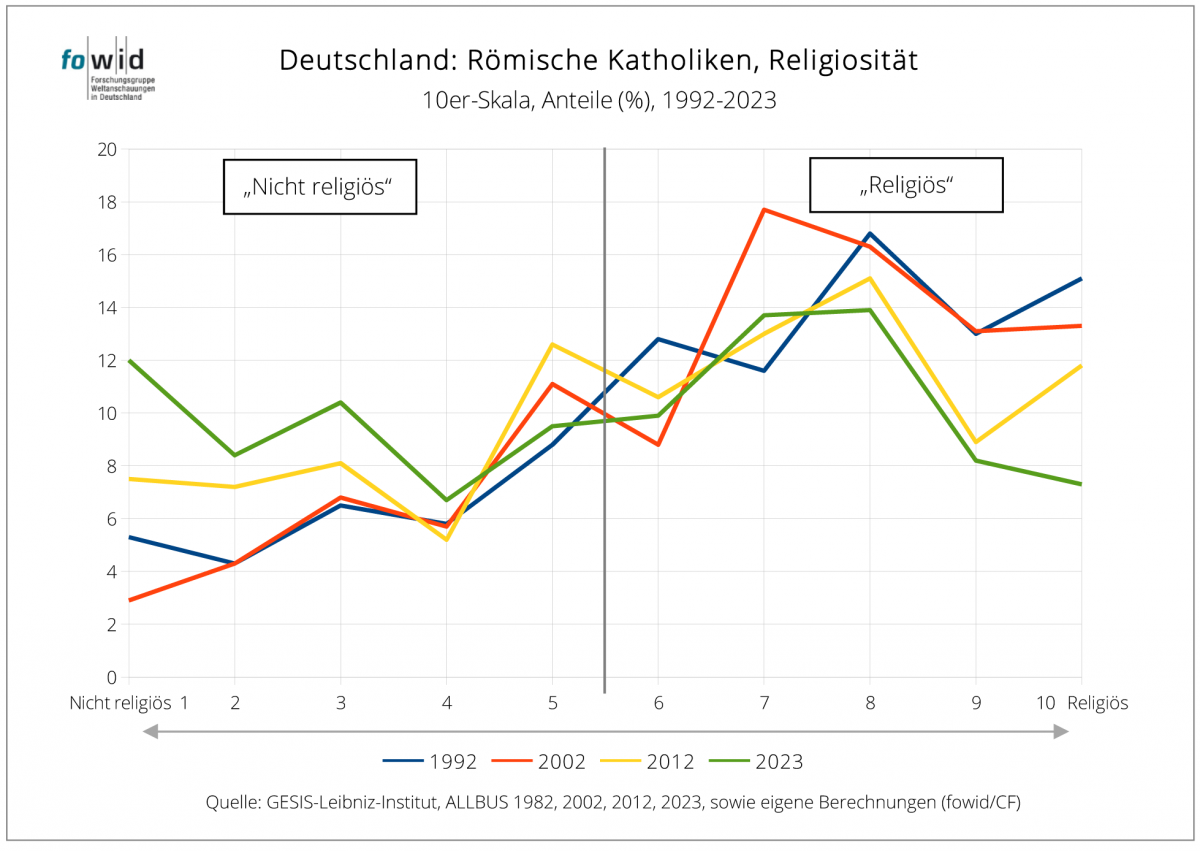

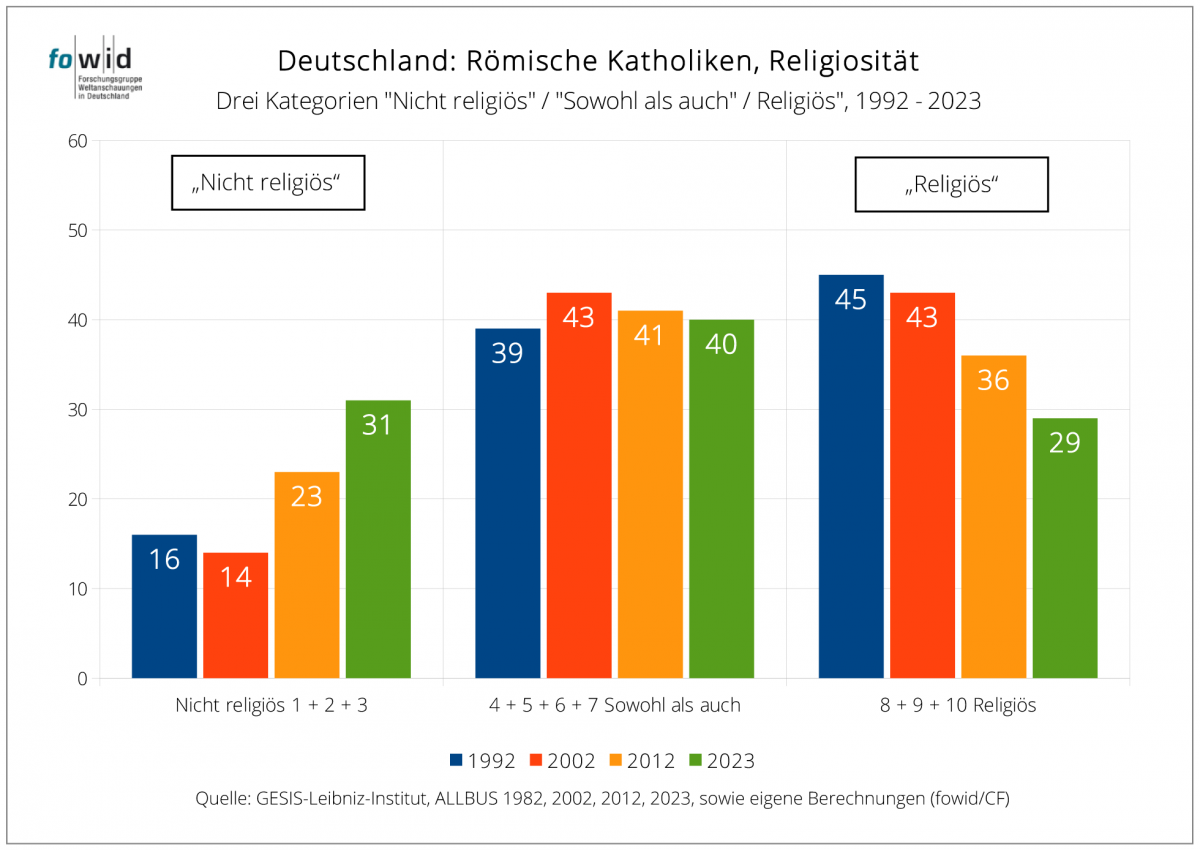

Bei den römischen Katholiken findet sich diese Entwicklung parallel, wenn auch auf einem niedrigerem Niveau.

Der Schwerpunkt auf der „religiösen“ Hälfte der 10er-Skala in den Jahren 1992 und 2002 (blaue und rote Linie) reduziert sich 2012 und vor allem 2023. Bei den „Nicht Religiösen“ steigen die Anteile, bei den „Religiösen“ verringern sie sich, die breite „Mitte“ bleibt stabil.

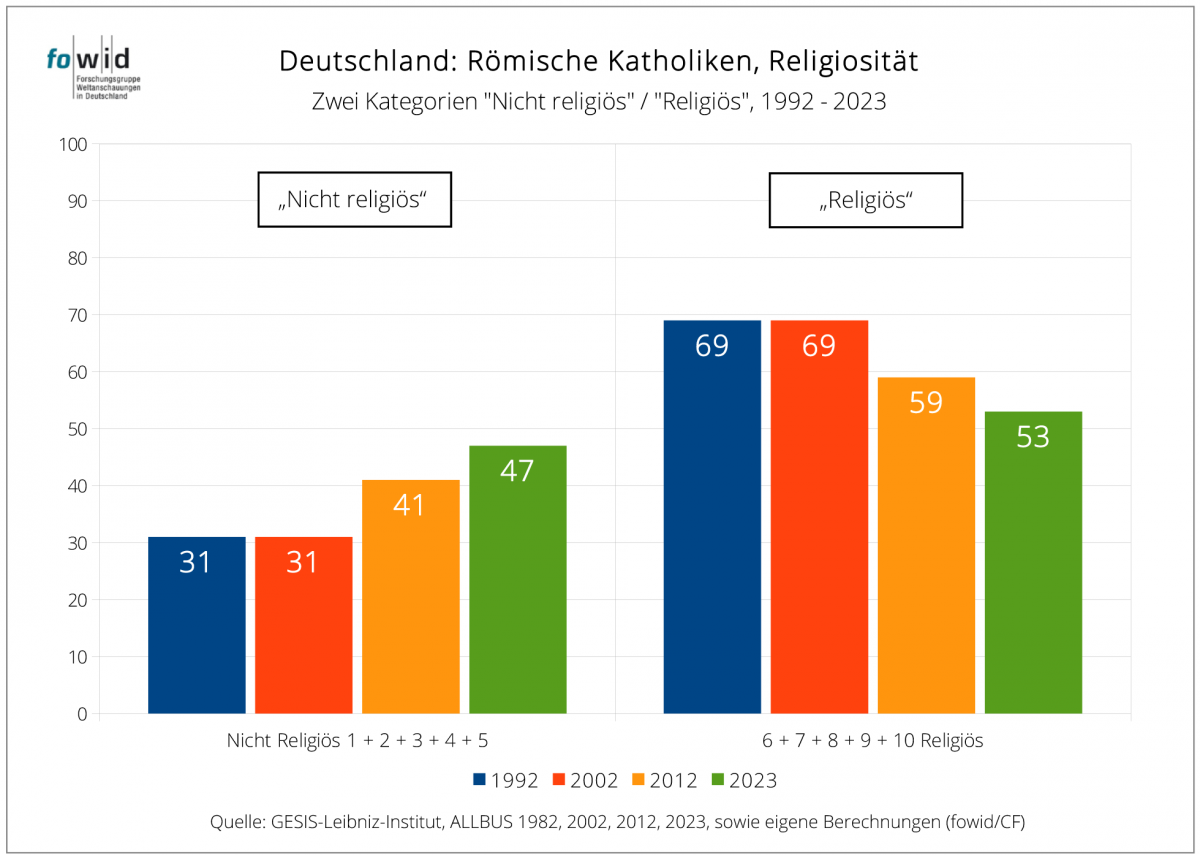

In der Pointierung auf zwei gleich große Gruppen „Nicht religiös“ bzw. „Religiös“ haben die „Religiösen“ eine Mehrheit von 53 Prozent, die Tendenz verheißt ihnen aber eine weitere Verringerung.

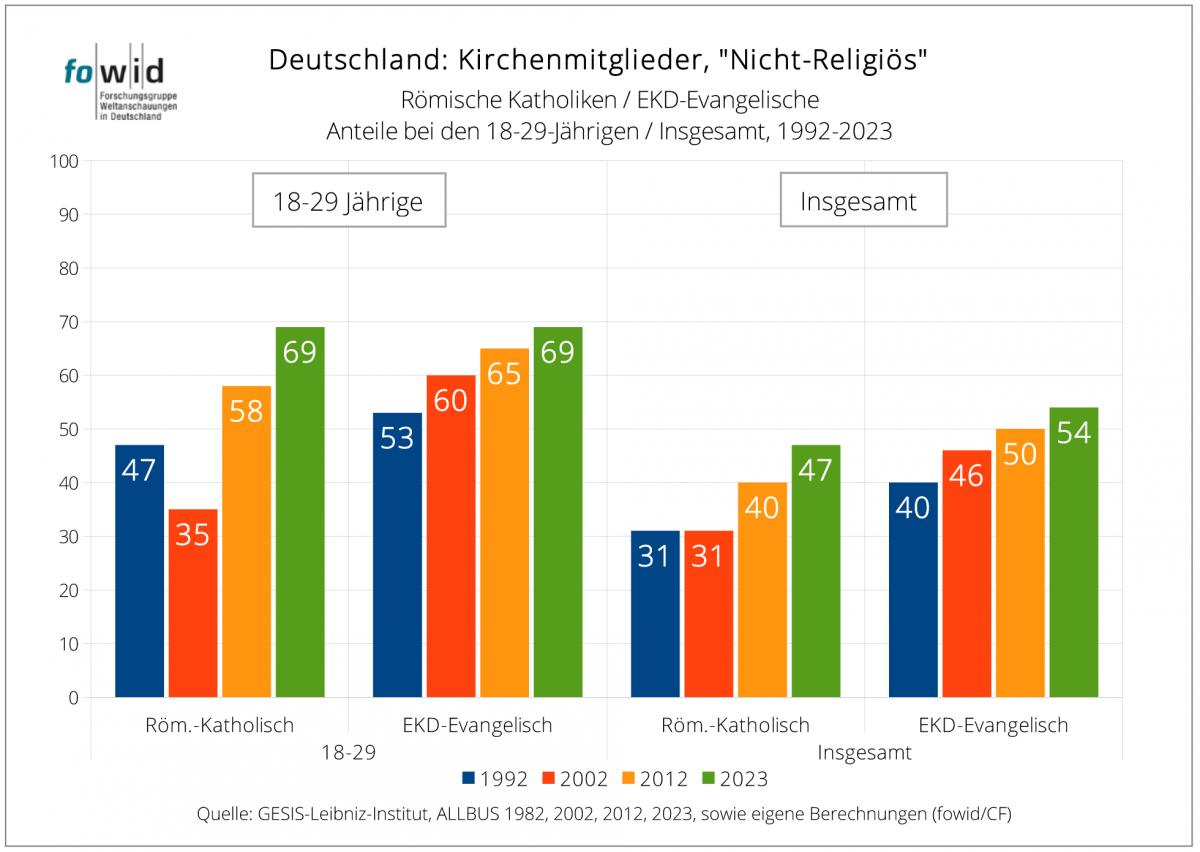

Vergleicht man die Entwicklungen für beide großen Kirchen, so zeigt sich, dass die Tendenzen parallel zueinander verlaufen.

3. Kirchenmitglieder nach Altersgruppen

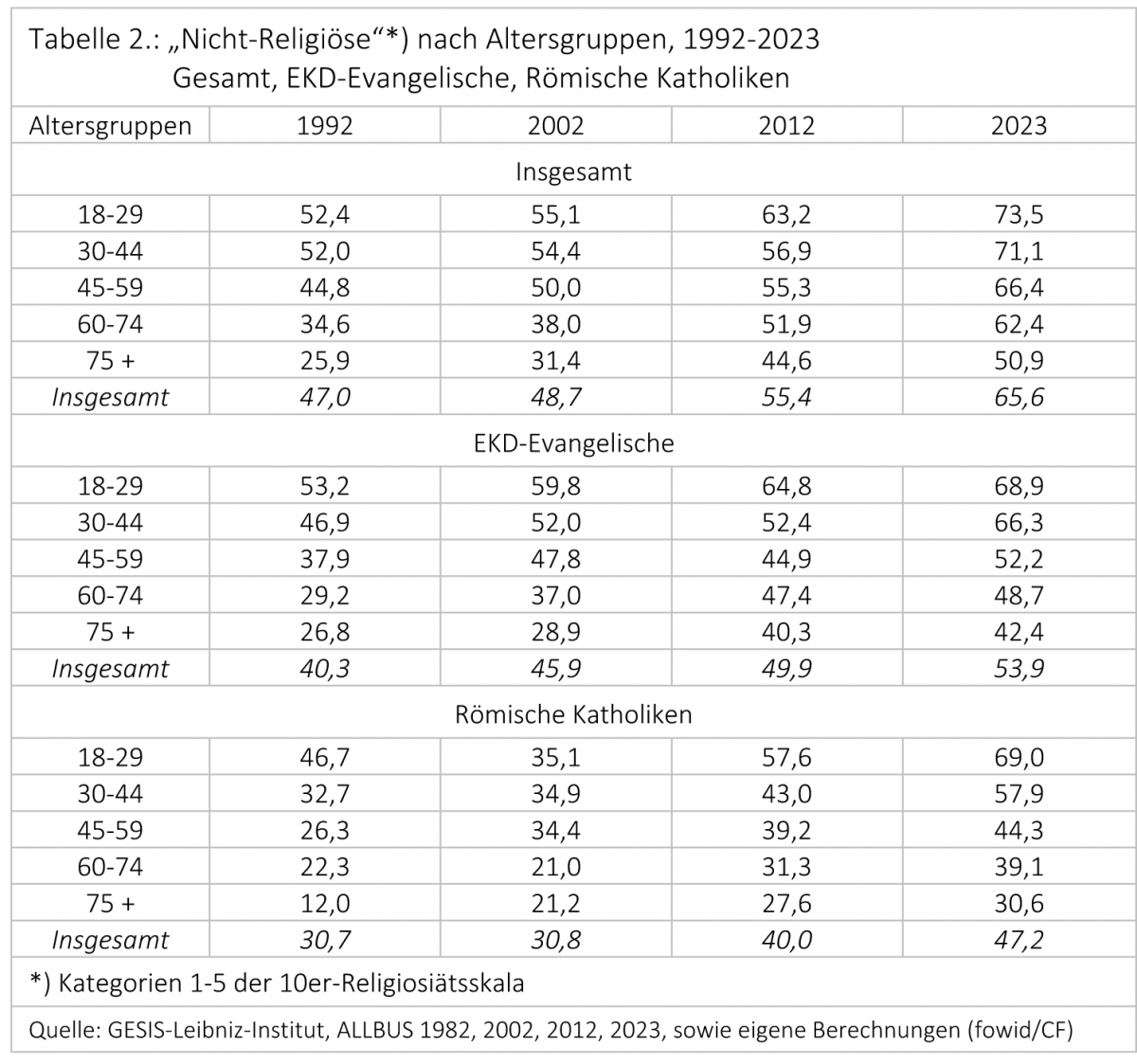

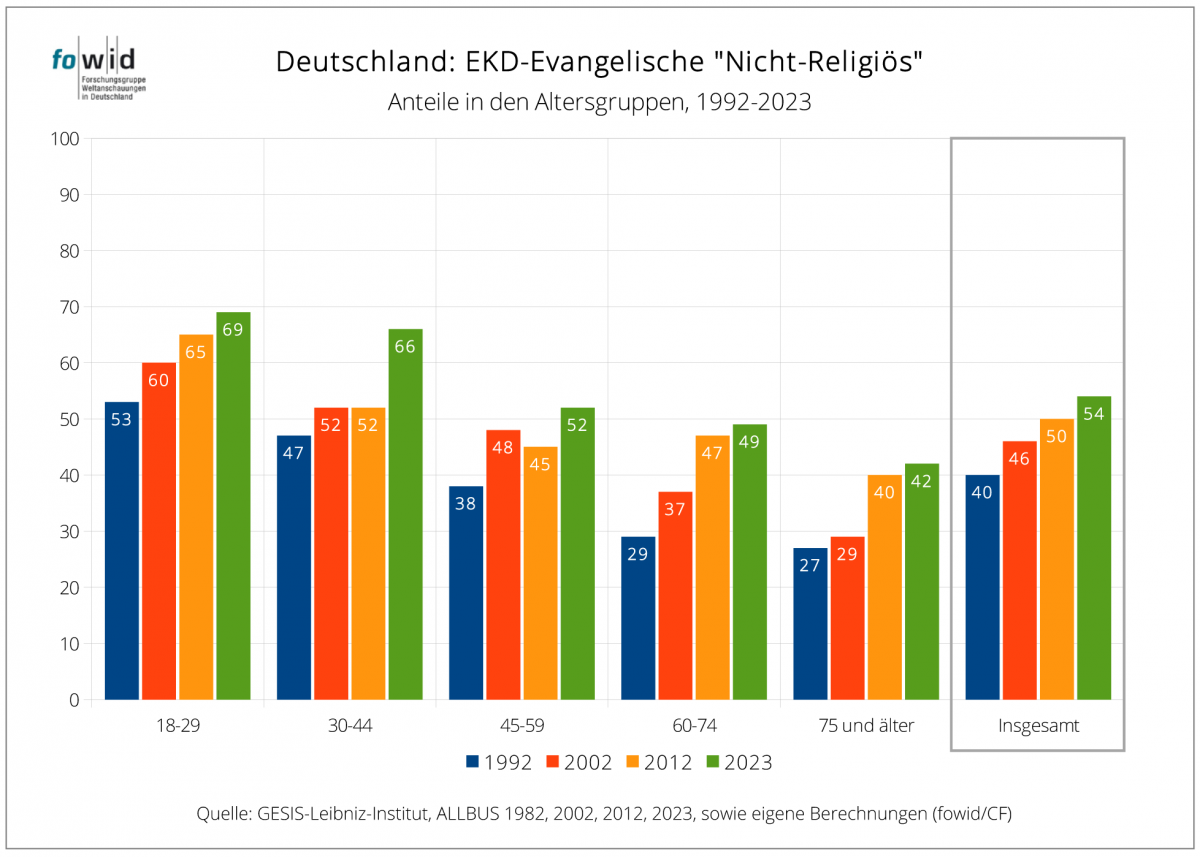

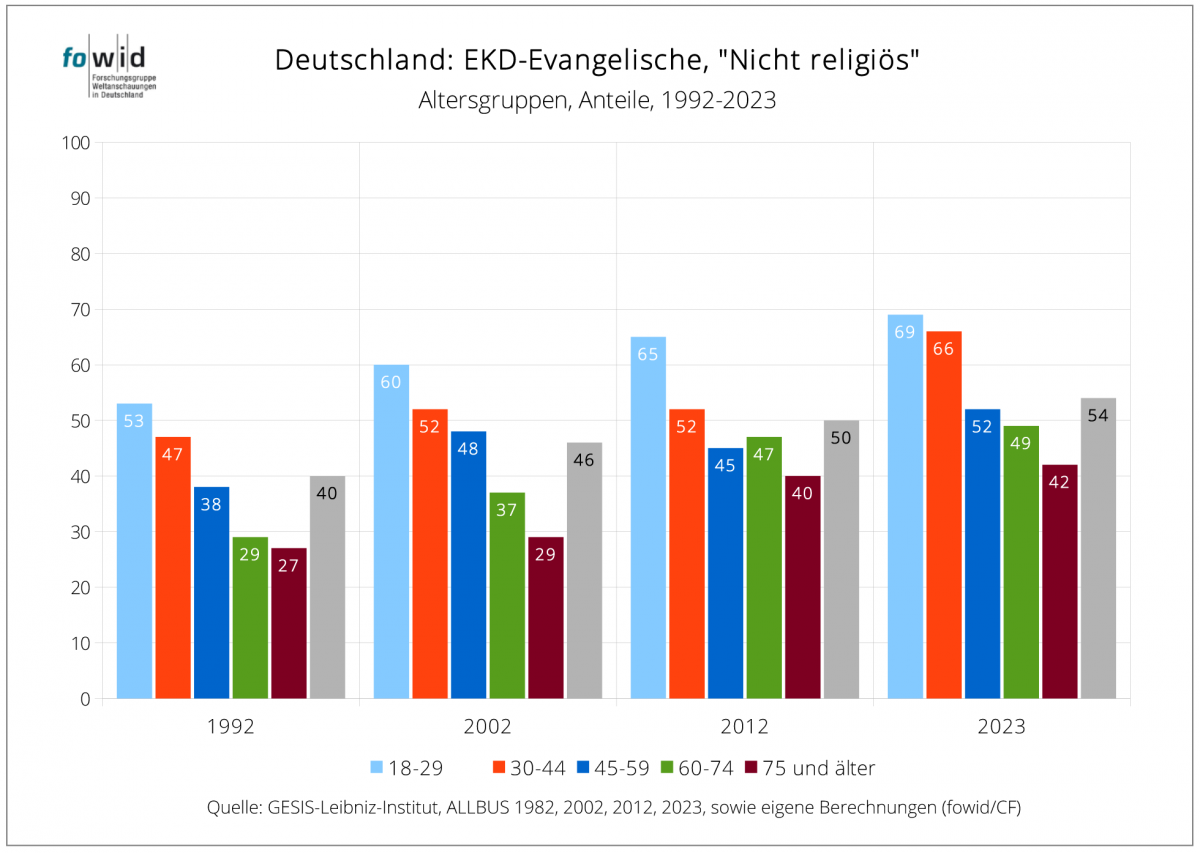

Der Trend ist eindeutig, dass die Anteile der „Nicht-Religiösen“ ansteigen, aber die Dynamik und Perspektive erschließt sich erst in Betrachtung der Demografie nach Altersgruppen.

3.1. Die EKD-Evangelischen

In den Altersgruppen steigen die Anteile der „Nicht-Religiösen“ kontinuierlich an, im Vergleich zur Gesamtverteilung sind bei den jüngeren Altersgruppen die Anteile überdurchschnittlich.

Im Vergleich zwischen den Umfragejahren zeigen sich zwei Effekte: zum einen steigt der Anteile der „Nicht-religiösen“ in der jüngsten Altersgruppe jeweils überdurchschnittlich und zum anderen stellt sich dieser als Kohorten-Effekt jeweils zehn Jahre später als Steigerung in der nächst-älteren Altersgruppe dar.

Mehr als 50 Prozent „Nicht-Religiöse“ gibt es 1992 in einer Altersgruppe, 2002 sind es zwei Altersgruppen, 2012 immer noch zwei Altersgruppen aber der Gesamtanteil erreicht 50 Prozent, 2023 sind es drei Altersgruppen mit mehr als 50 Prozent und die vierte Altersgruppe (die 60-74-Jährigen) sind mit 49 Prozent kurz davor. Mit anderen Worten, diese „Säkularisierung im Inneren der EKD“ ist bereits seit 2002 zu sehen.

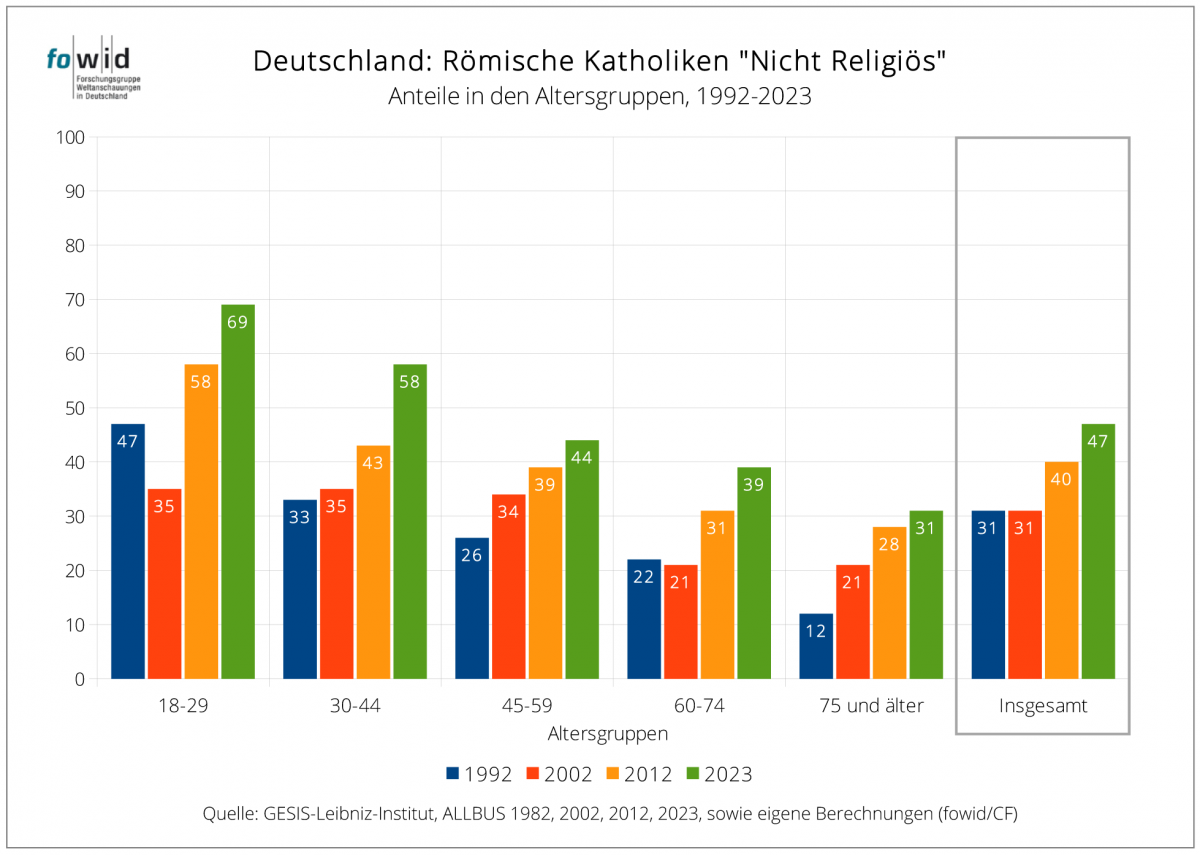

3.2. Die römischen Katholiken

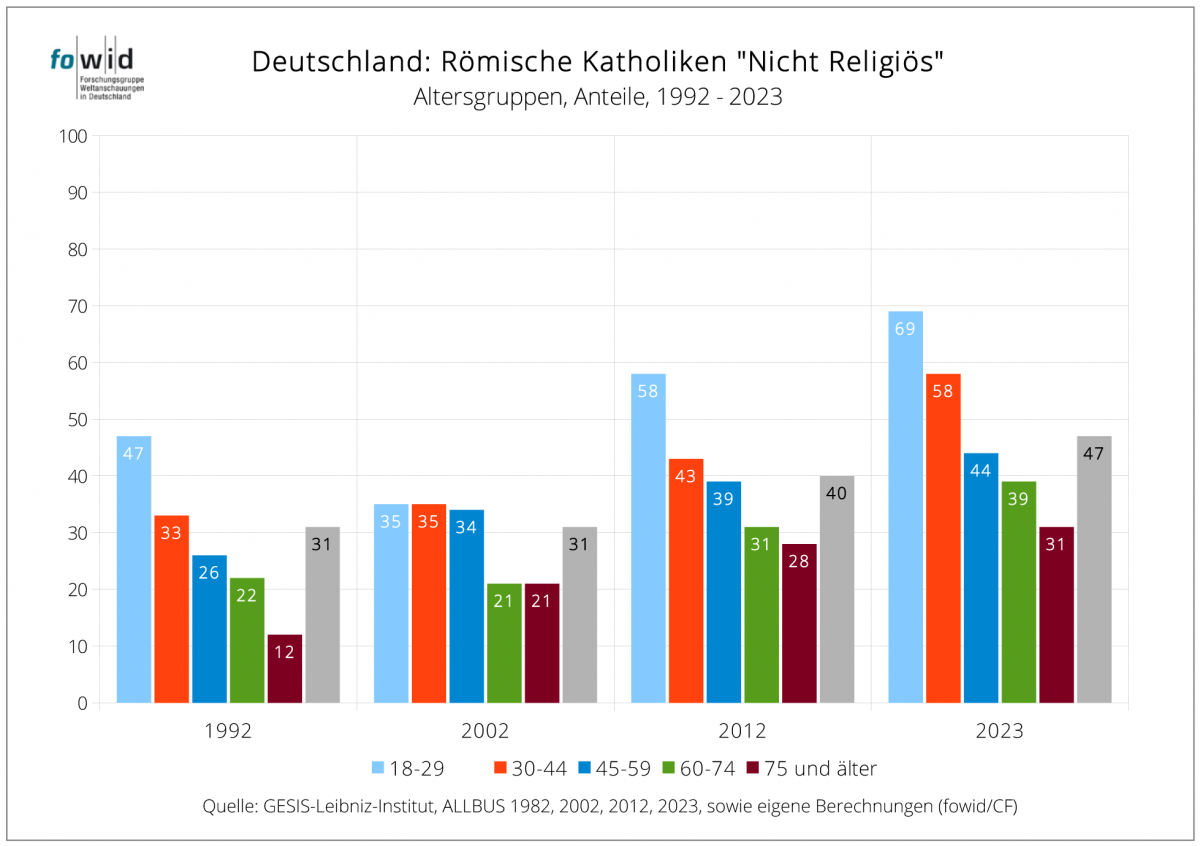

Diese innere Entwicklung zeigt sich bei den römischen Katholiken wiederum parallel.

Bis auf eigenartige ‚Einbrüche‘ im Umfragejahr 2022 sind diese beiden Effekte sichtbar. Zum einen die ansteigende Säkularisierungsdynamik bei den jeweils 18-29-Jährigen in den Anteilen, zum anderen das Weitertragen über den Kohorten-Effekt.

Bei den römischen Katholiken ist diese Entwicklung einer „Säkularisierung im Innern“ zwischen 2012 bis 2023 besonders stark zu sehen.

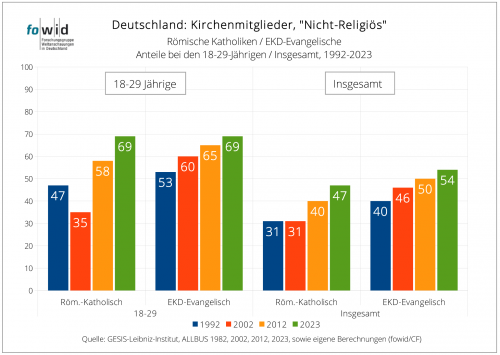

Diese Dynamik der Veränderungen zeigt sich auch in einem Vergleich der Altersgruppe der 18-29-Jährigen mit der Gesamtverteilung.

2023 ist der Anteil der 18-29-Jährigen, die sich selbst auf der Religiositätsskala im Bereich 1-5 „Nicht-religiös“ einstufen, mit 69 Prozent in beiden Kirchen/Religionsgemeinschaften identisch.

Folgt man der Auffassung „Wer die Jugend hat, hat die Zukunft.“ (Napoléon Bonaparte), dann lässt sich die Feststellung in einer Untersuchung des SI-EKD über „Lebens- und Glaubenswelten junger Erwachsener in Deutschland“ (2018): „Es ist eine – vielleicht die erste – wirklich postchristliche Generation. Gott ist weitgehend verschwunden“ bestätigen und erweitern: auch die nächsten Generationen werden so sein.

Carsten Frerk

Tabellen

(Im Anhang befindet sich eine Excel-Datei mit den auslesbaren Daten der Grafiken und Tabellen)