Wähler-Parteipräferenzen und Religiosität 1992-2023

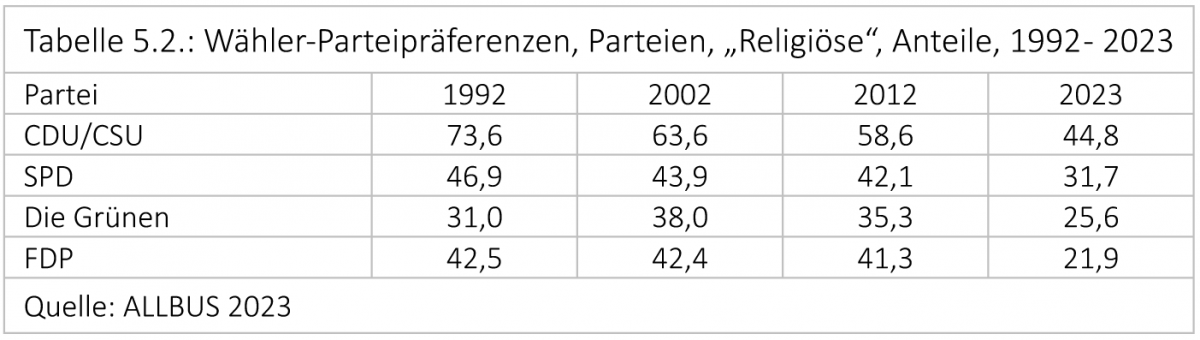

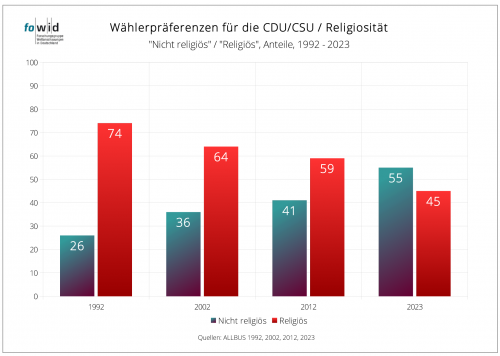

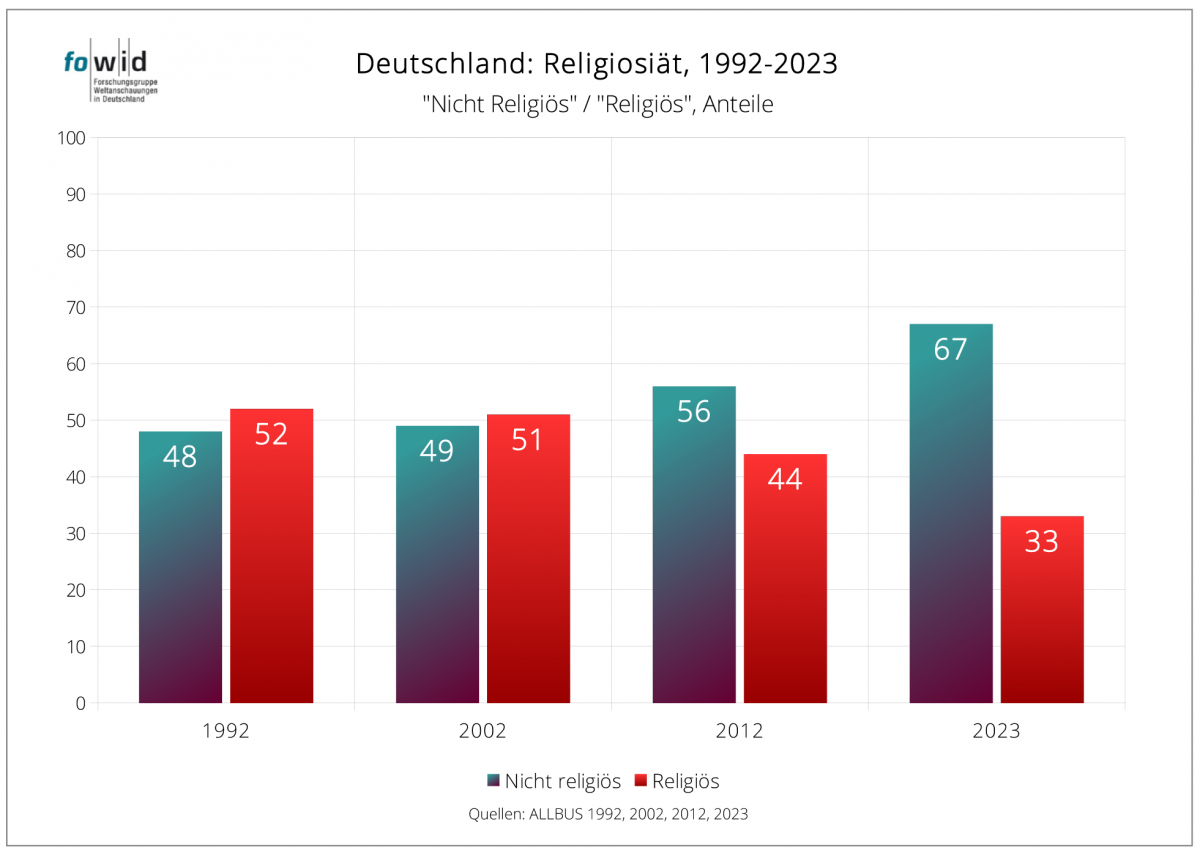

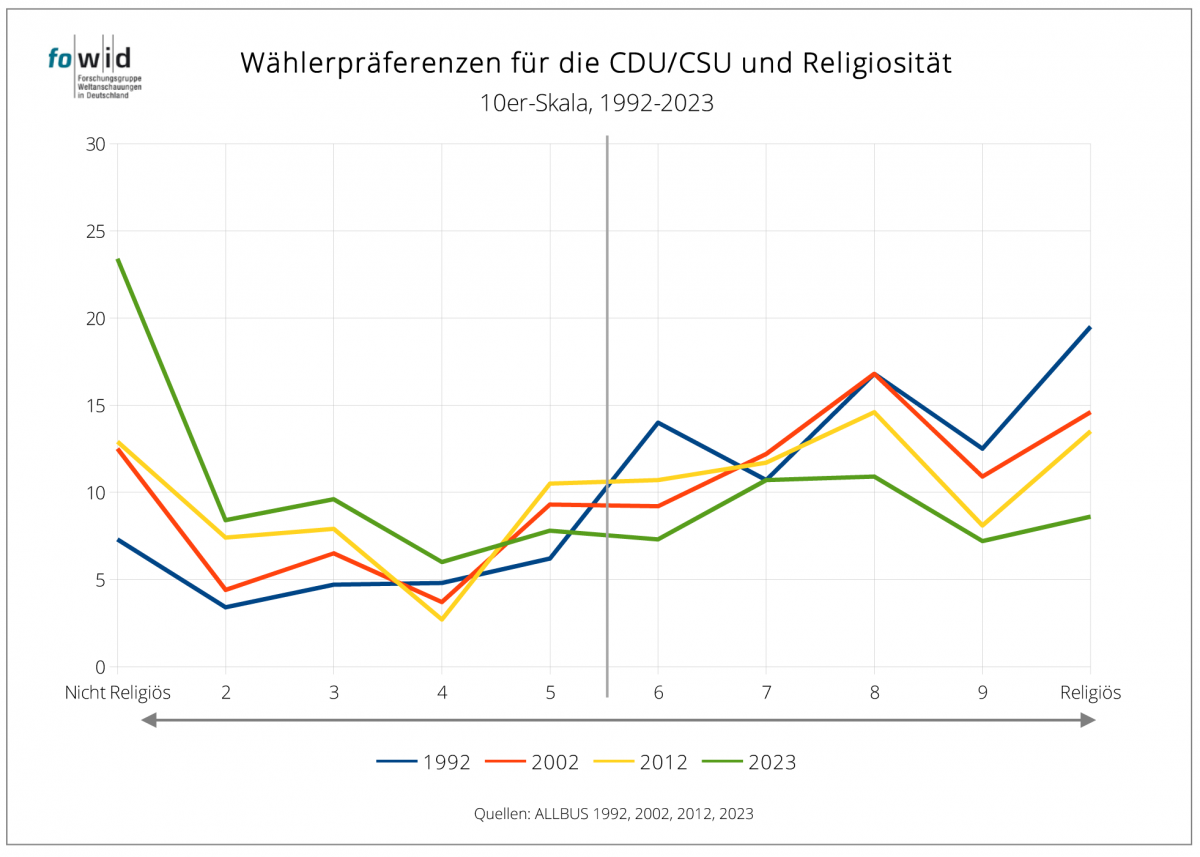

Die Dynamik in der Verringerung der Kirchenmitglieder in Deutschland hat eine Parallele in dem Anstieg der Nicht-Religiösen. Damit verändern sich auch die religiösen Orientierungen bei den Wählern der politischen Parteien. In den aktuellen Daten hat keine der politischen Parteien bei ihren Wähler noch eine religiöse Mehrheit, auch nicht unter den Wählern der CDU/CSU.

1. Allgemeine Entwicklung der Religiosität

2. Datenbasis und Auswertungsaspekte

3. Wähler-Parteipräferenzen 1992 – 2023 (CDU/CSU, SPD, Die Grünen, FDP, Die Linke)

4. Religiosität und Kirchenmitglieder

5. Methodische Aspekte der Plausibilität

1. Allgemeine Entwicklung der Religiosität

In der fowid-Ausarbeitung „Nicht-Religiöse und Religiöse, 1982 – 2018“ wurde bereits der Anstieg der Nicht-Religiösen bis 2018 dargestellt und als „langsam“ bewertet.

„Die Ergebnisse für die Religiosität in der Bevölkerung zeigt einen langsamen Wandel von einer Mehrheit der sich selbst als „religiös‘ Einschätzenden zu denen, die sich als „nicht-religiös“ verstehen.“

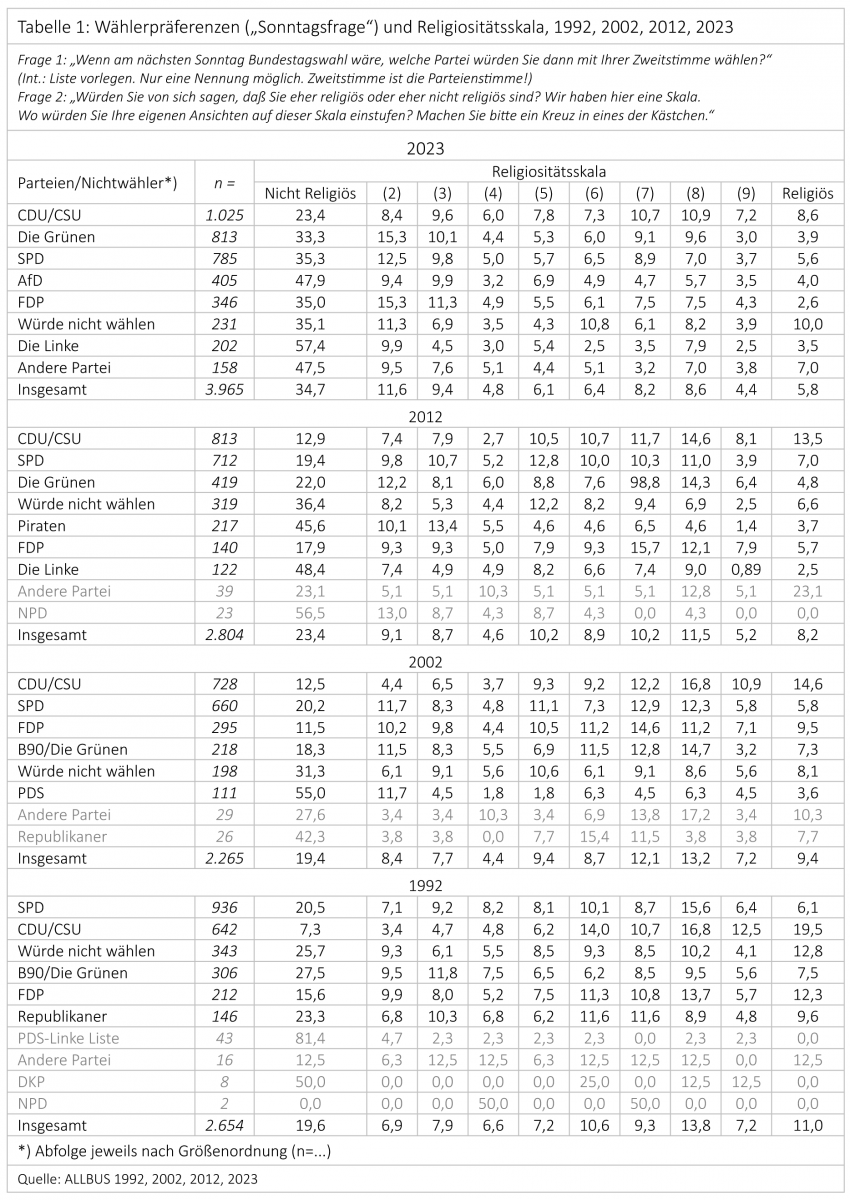

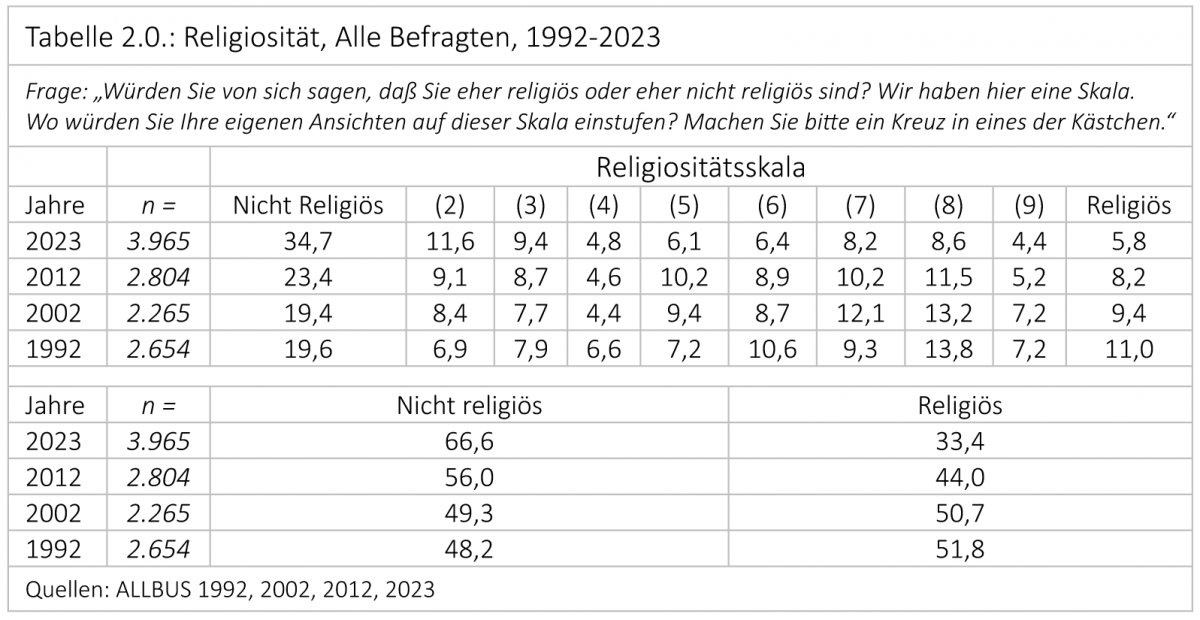

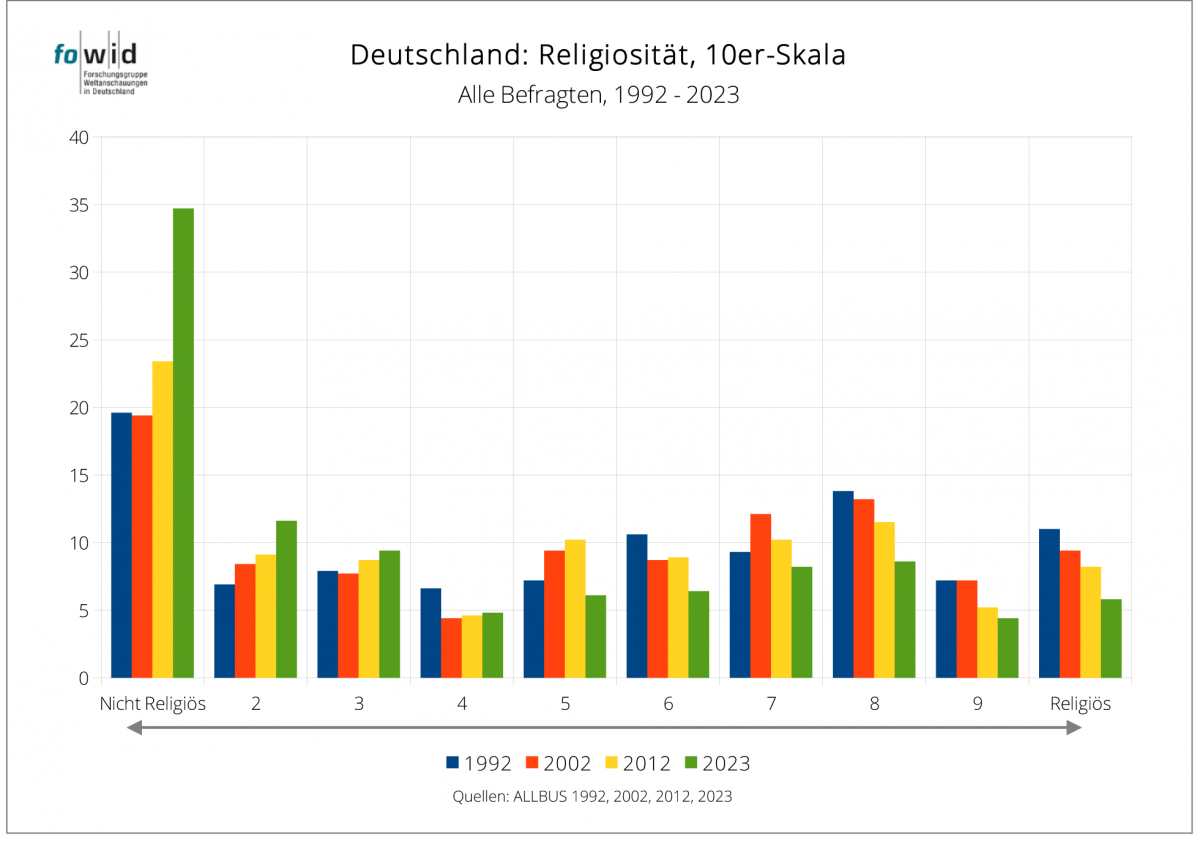

Die Dynamik, die sich in den seitdem vergangenen Jahren entwickelt hat, war noch nicht absehbar. Von 2012 bis 2023 steigt der Anteil der Befragten, die sich in der Kategorie „Nicht Religiös“ einordnen, von 23 auf 35 Prozent. (s. Tabelle 1 im Anschluss des Textes)

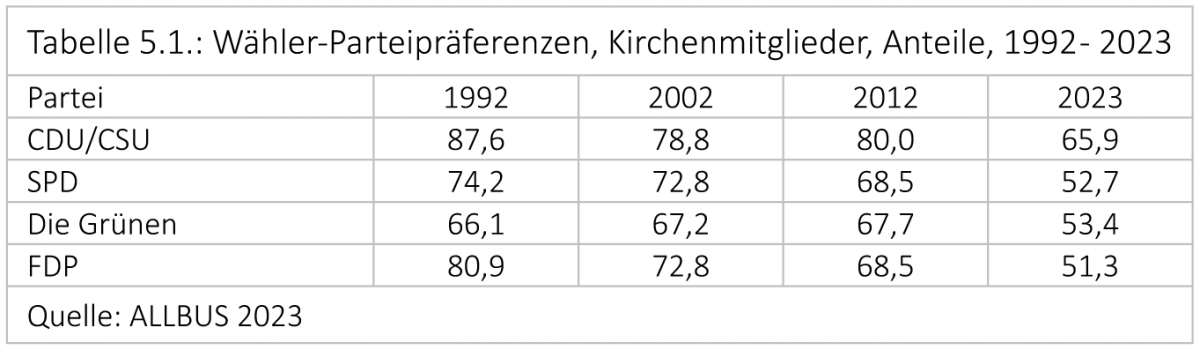

Diese Dynamik fällt in den Zeitraum, in dem sich die Verringerung in der Anzahl der Kirchenmitglieder von rund 0,8 auf drei Prozent beschleunigten. Für den gesamten Zeitraum seit 1992 gilt, dass sich die Anteile der „Religiösen“ (Kategorie 6-10) kontinuierlich verringern.

2. Datenbasis und Auswertungsaspekte

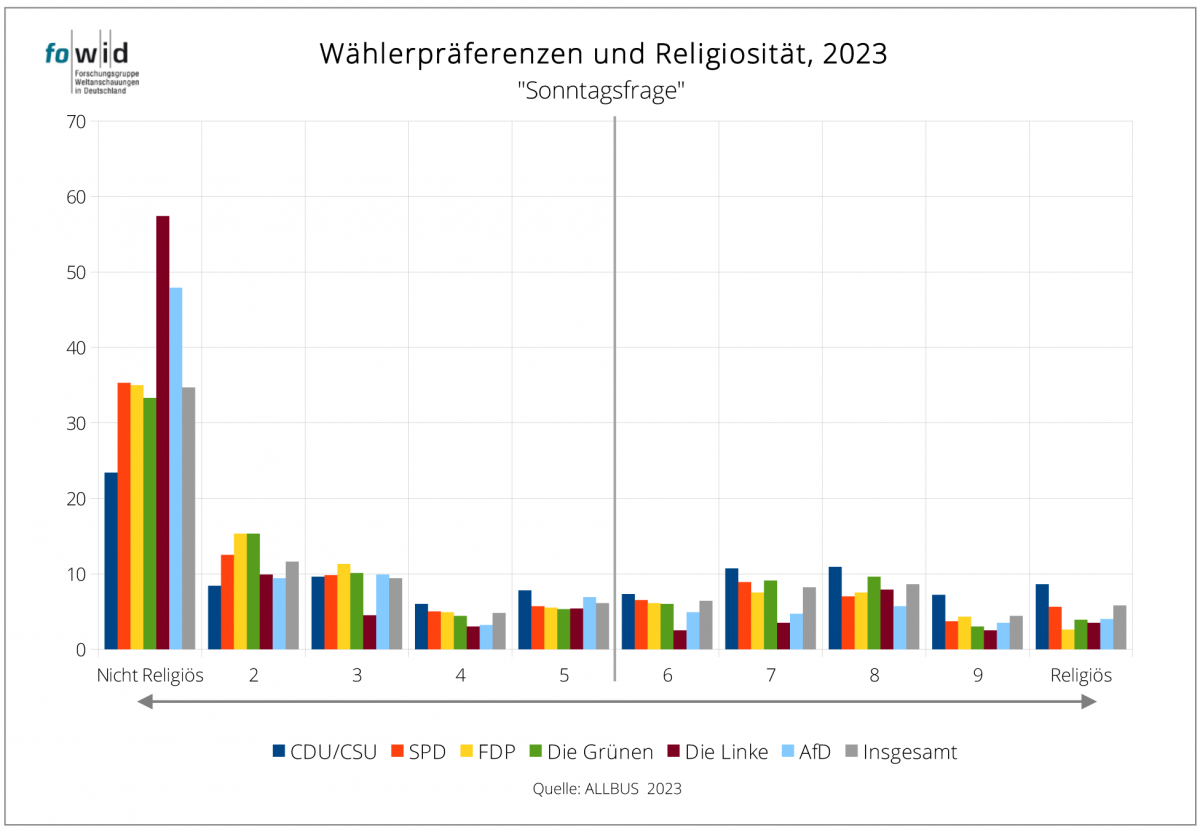

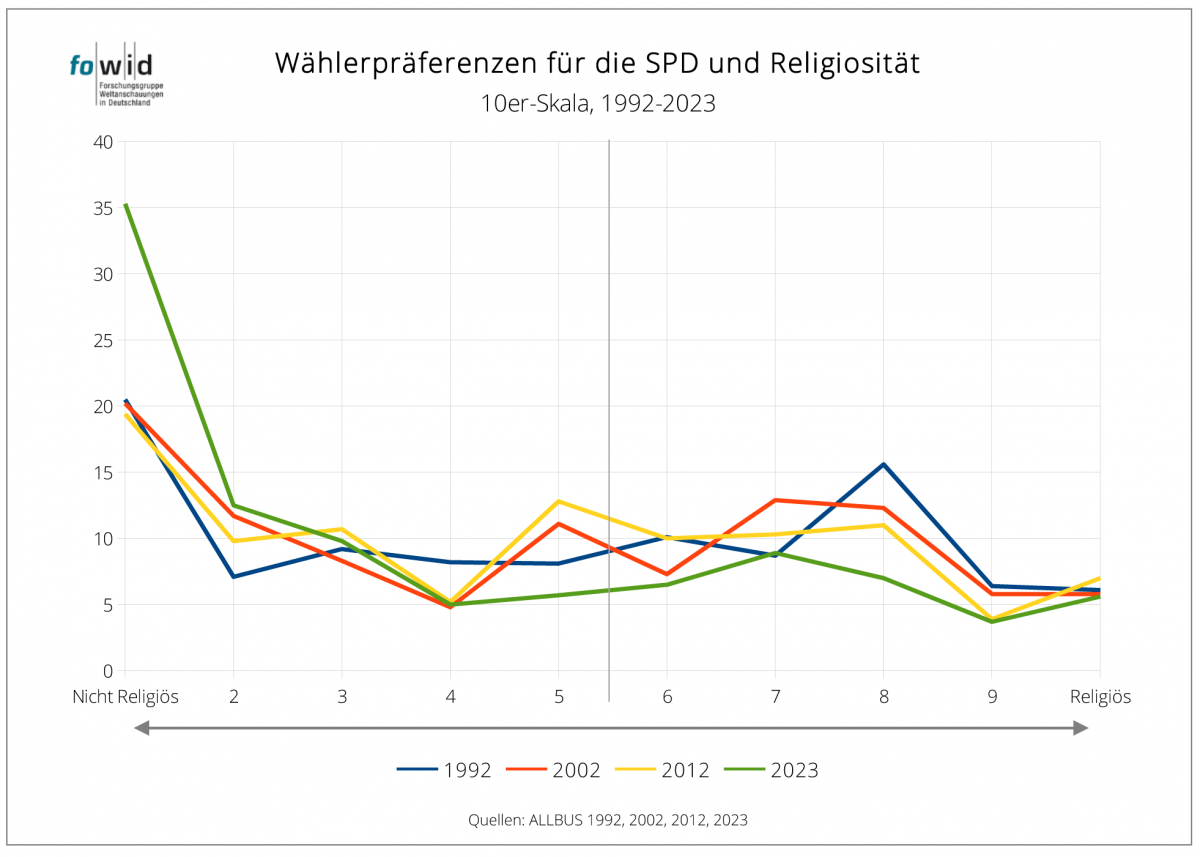

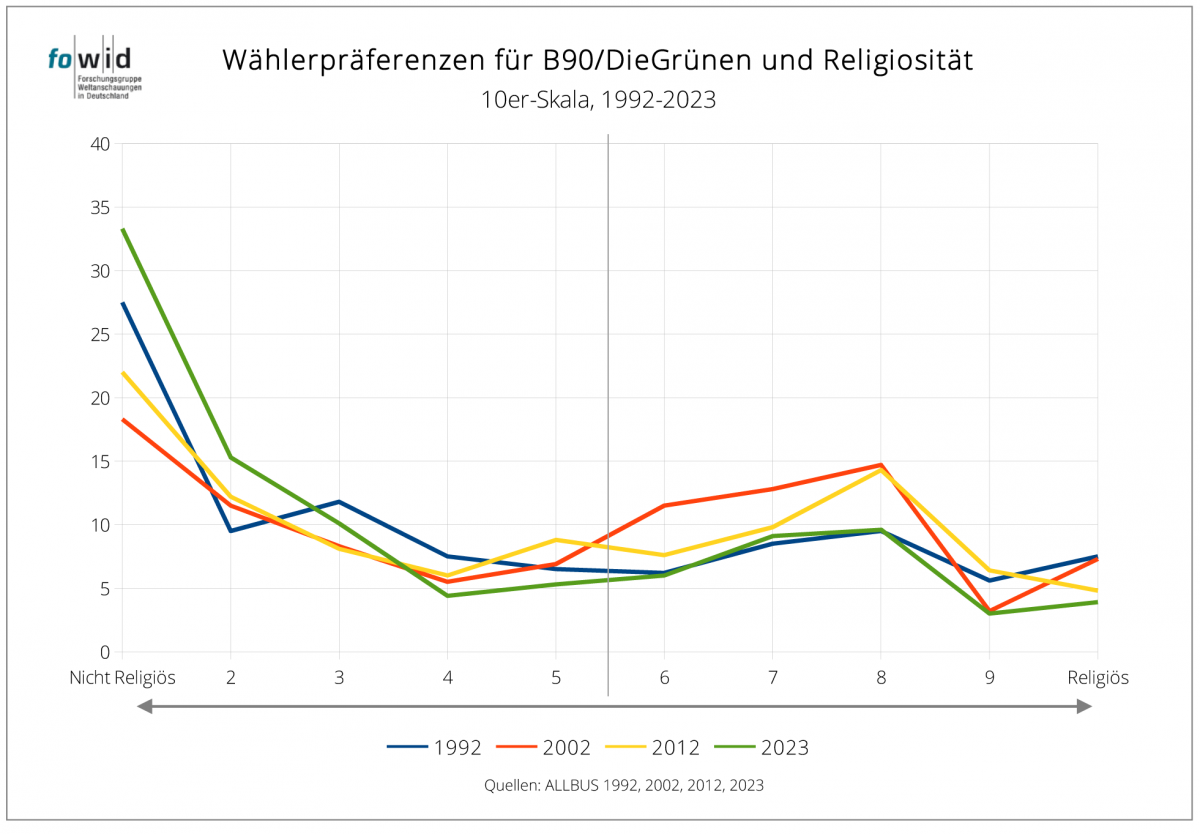

Datenbasis für die Auswertungen sind die Ergebnisse der ALLBUS-Umfragen aus den Jahren, 1992, 2002, 2012, 2018 und 2023. Im Mittelpunkt stehen dabei die „Sonntagsfrage“ – Welche Partei würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären? – und die Religiositätsskala mit zehn Abstufungen zwischen den Polen „Nicht religiös“ und „Religiös“, mit der die subjektive Einschätzung der eigenen Religiosität angegeben wurde.

Die Auswertung der Religiositätsskala folgt dabei der Logik einer Art parlamentarischen Debatte und Abstimmung. Im ersten Schritt werden die Verteilungen auf der 10er-Skala dargestellt, in der gleichsam die differenzierten persönlichen Stellungnahmen sichtbar werden: Gibt es Schwerpunkte und wenn ja, wann und welche. In einem zweiten Schritt wurde dann die Skala in zwei Teilen zusammengefasst: zum einen fünf Kategorien als „Nicht religiös“, zum anderen fünf Kategorien als „Religiös“ – in der Logik einer parlamentarischen Abstimmung über Anträge/Gesetze in denen mit „Ja“ und „Nein“ abgestimmt wird, bei der keine Abstufungen vorgesehen sind.

Diese Veränderungen stellen sich entsprechend auch in der Religiosität der Wähler-Parteipräferenzen für die Parteien dar.

3. Wähler-Parteipräferenzen 1992 – 2023 (CDU/CSU, SPD, Die Grünen, FDP, Die Linke)

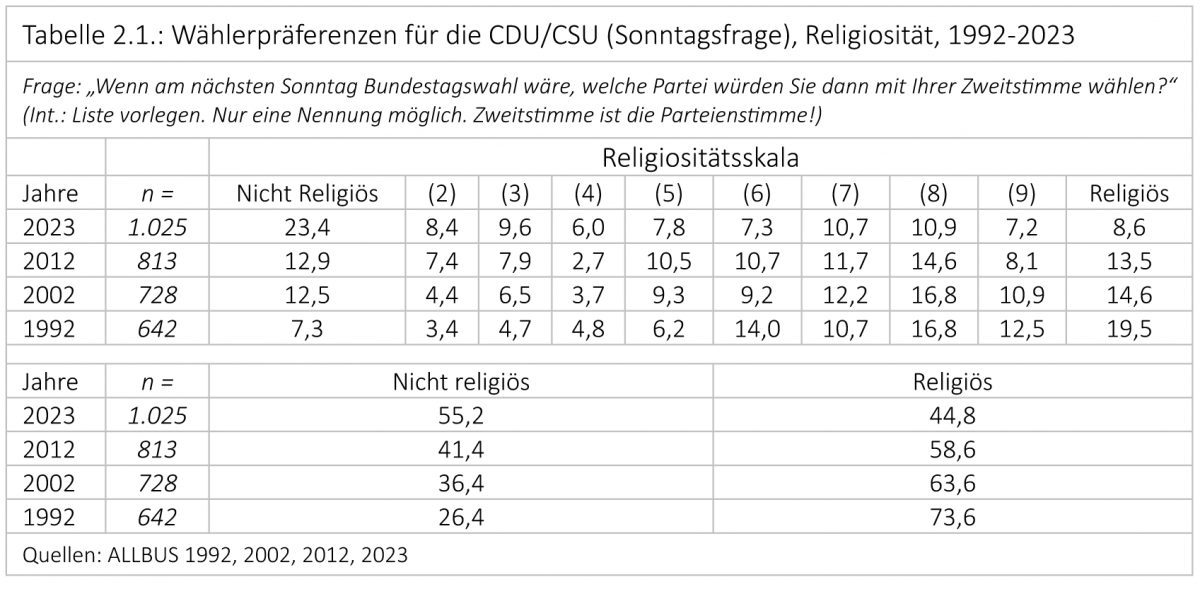

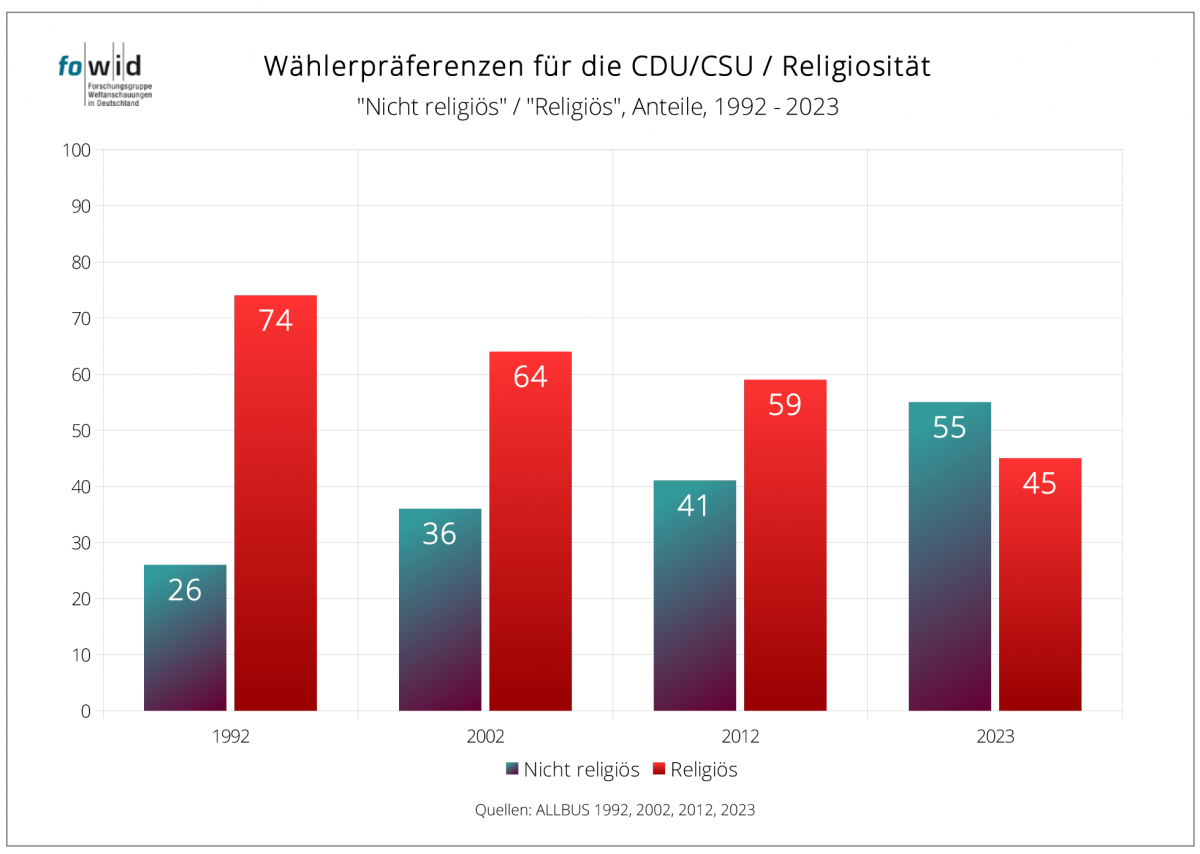

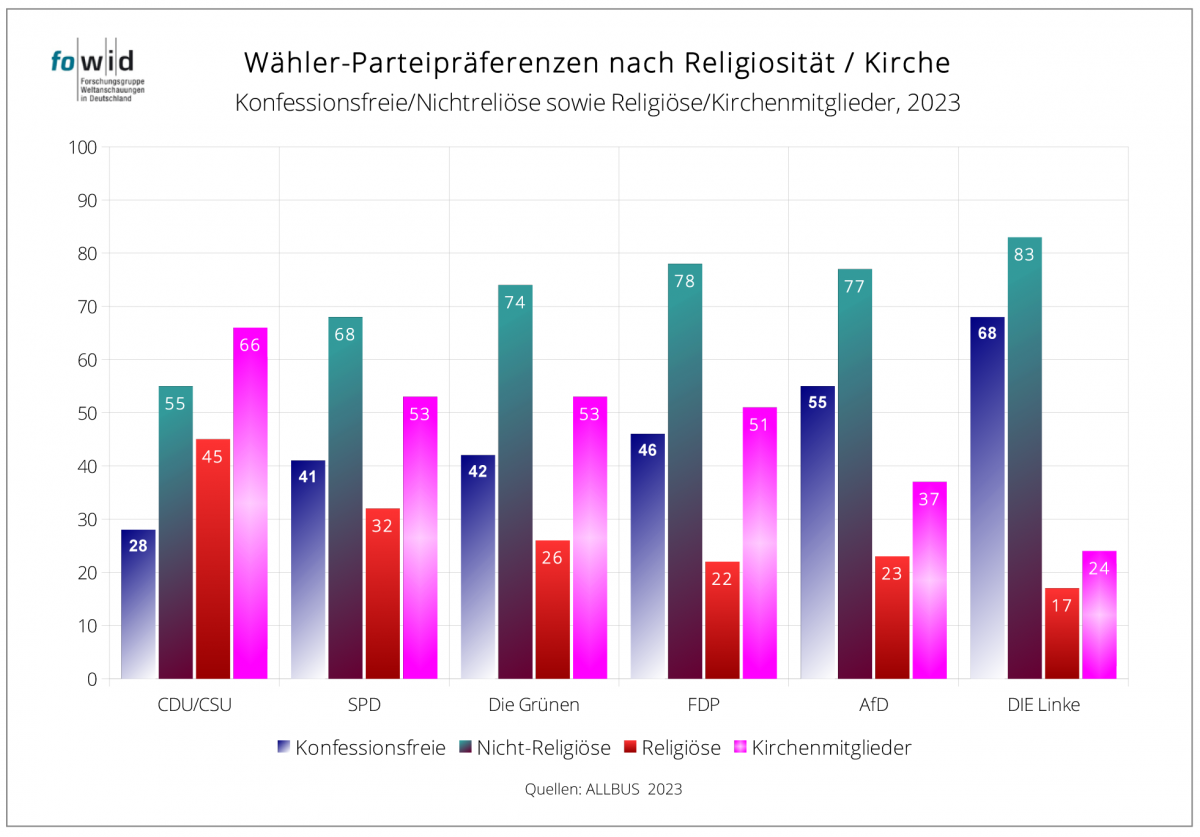

Die Wähler mit der Präferenz für die CDU/CSU, die sich bis 2012 mehrheitlich als „religiös“ einstuften, sind 2023 nicht mehr vorhanden und die „Nicht-Religiösen“ (55 Prozent) stellen die Mehrheit (s. Tabelle 2.1.).

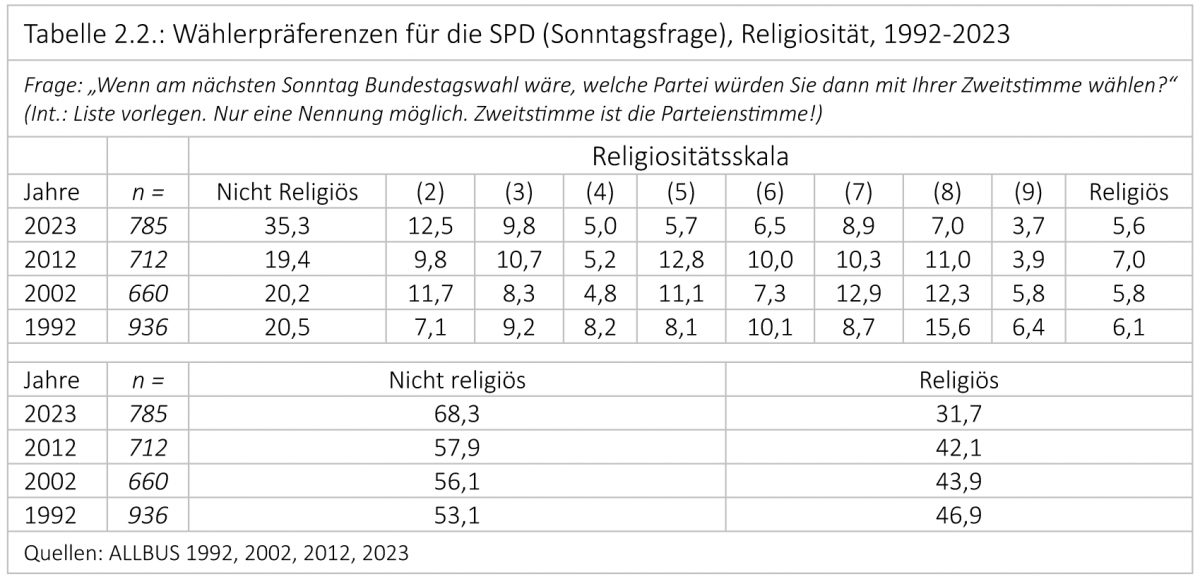

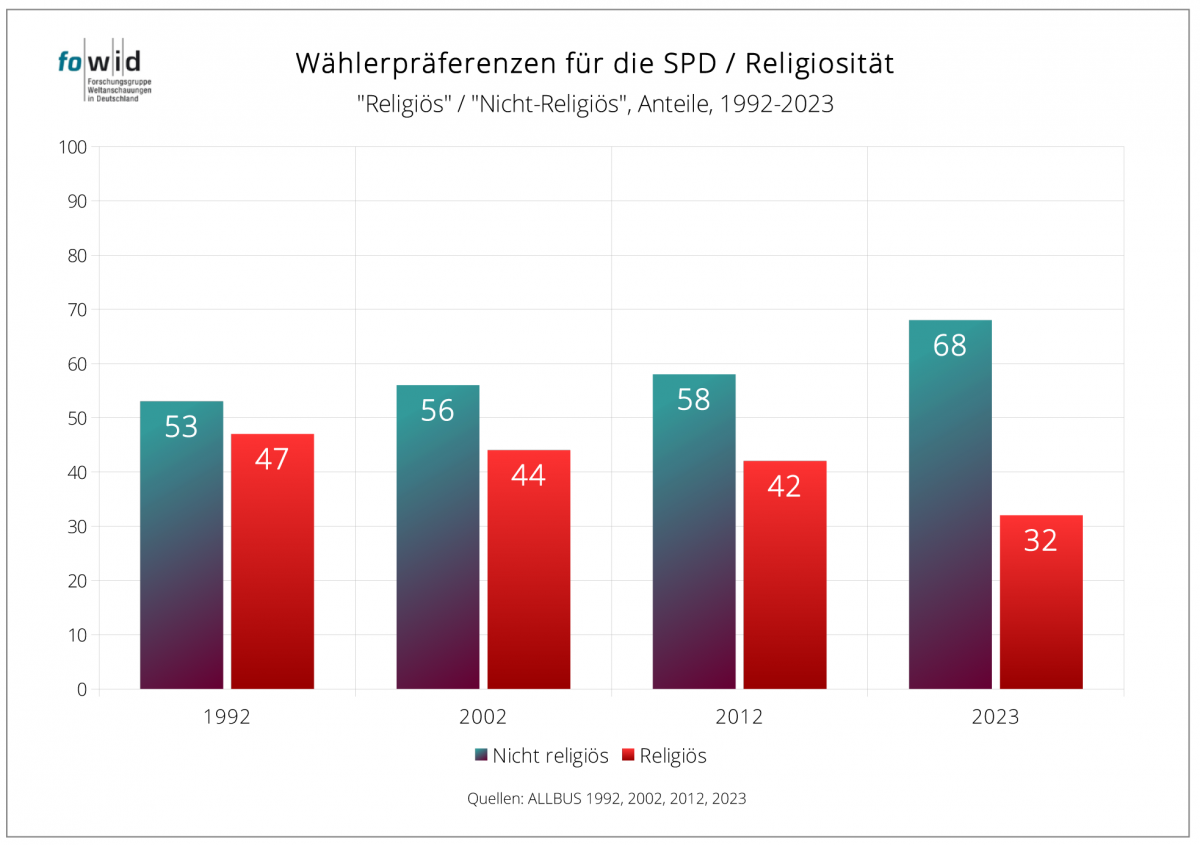

Bei den Wählern mit einer Präferenz für die SPD waren die „Nicht-Religiösen‘ seit 1992 die moderate Mehrheit (rund 55 Prozent), die sich 2023 auf 68 Prozent vergrößert. (s. Tabelle 2.2.)

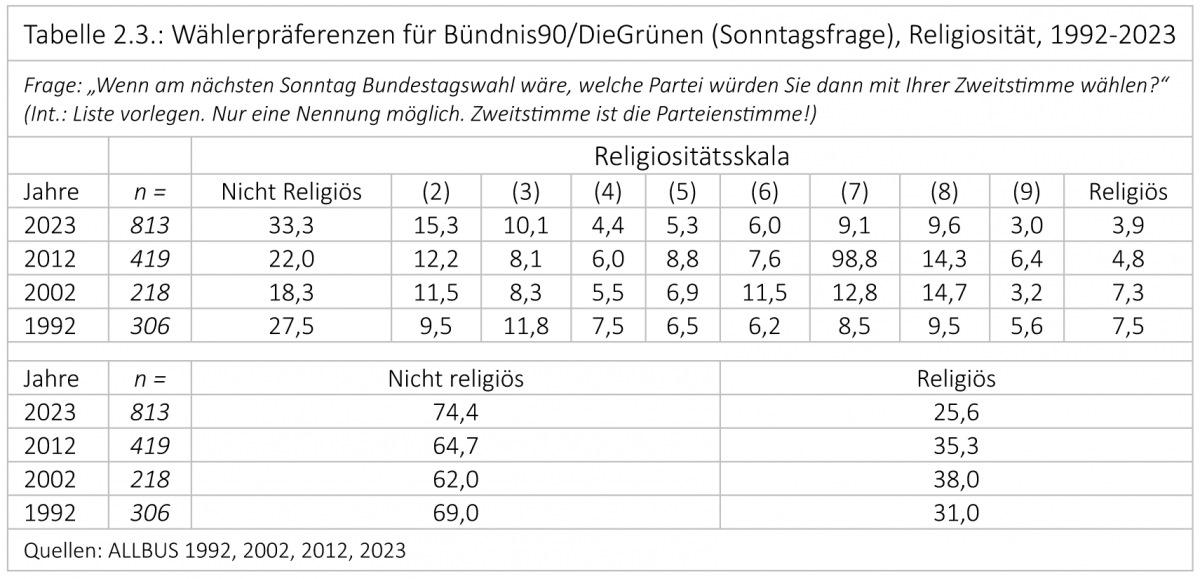

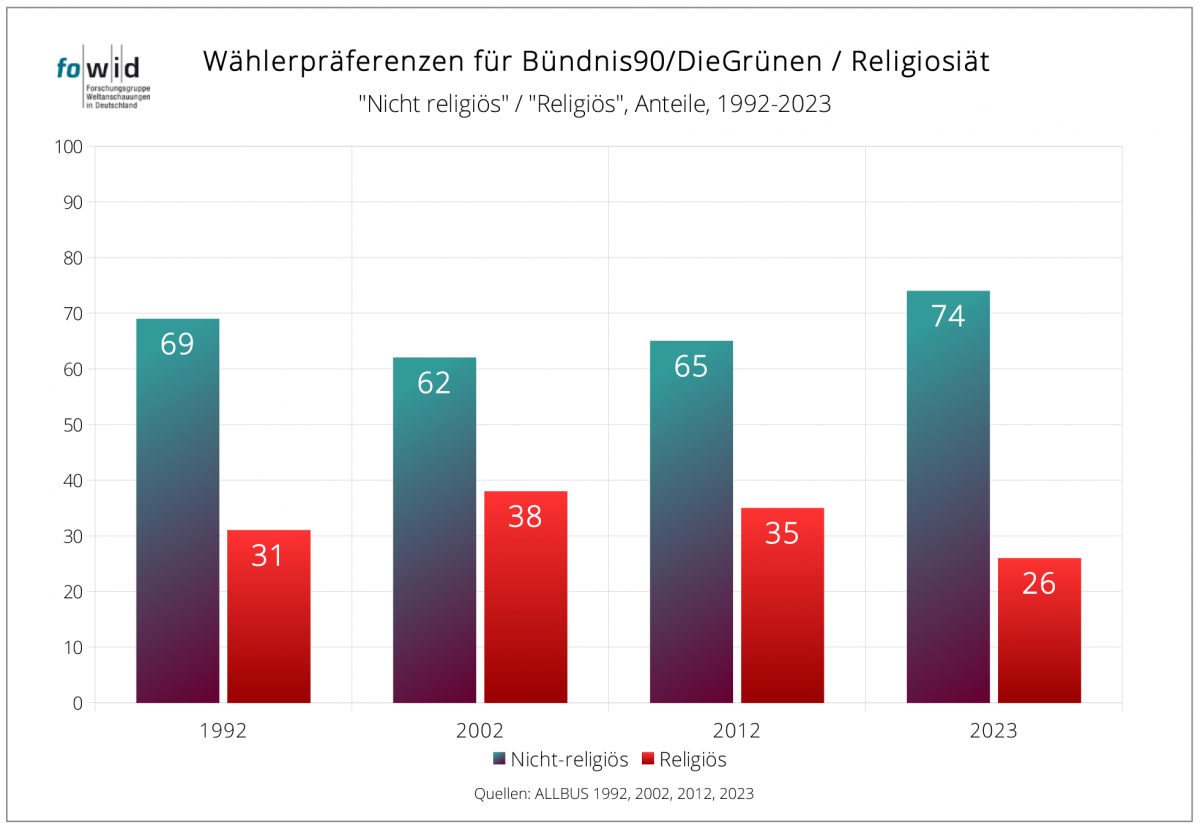

In der Wählerschaft der Bündnis90/Die Grünen zeit sich 2002 zwar ein Anstieg des Anteils der Religiösen, der sich bis 2023 aber wieder verringert. (s. Tabelle 2.3)

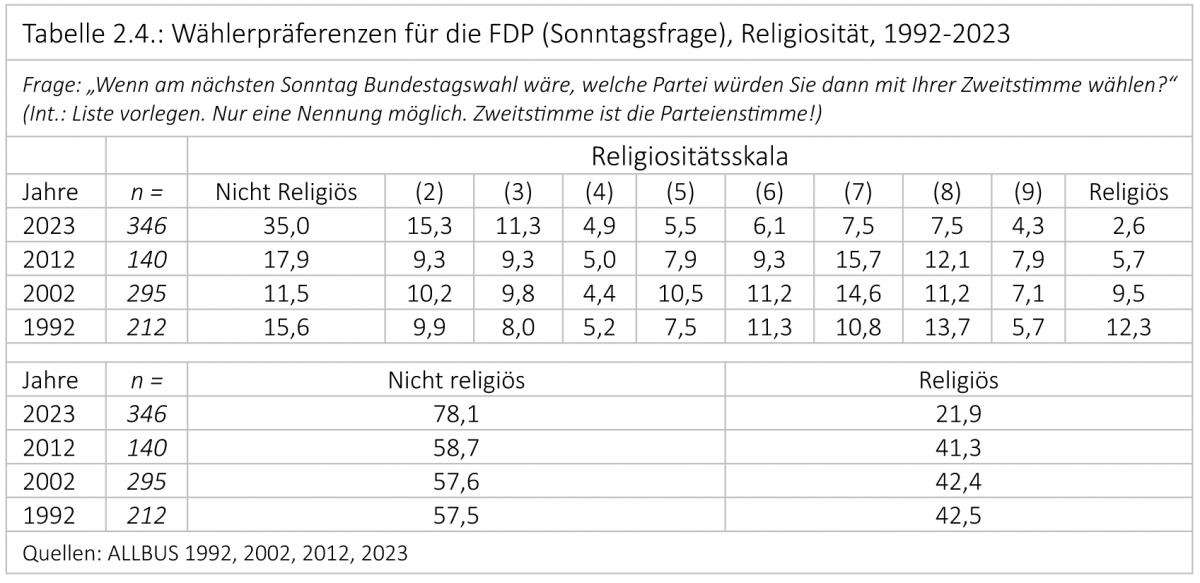

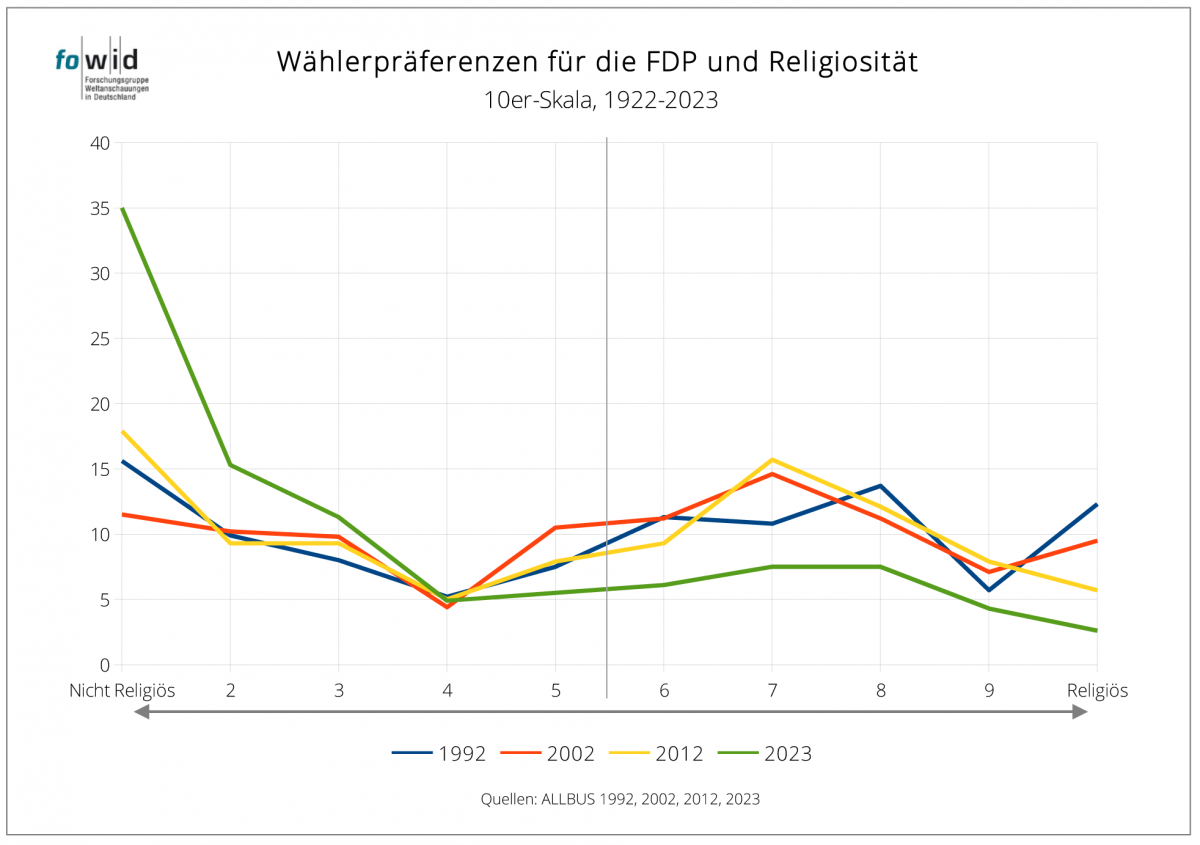

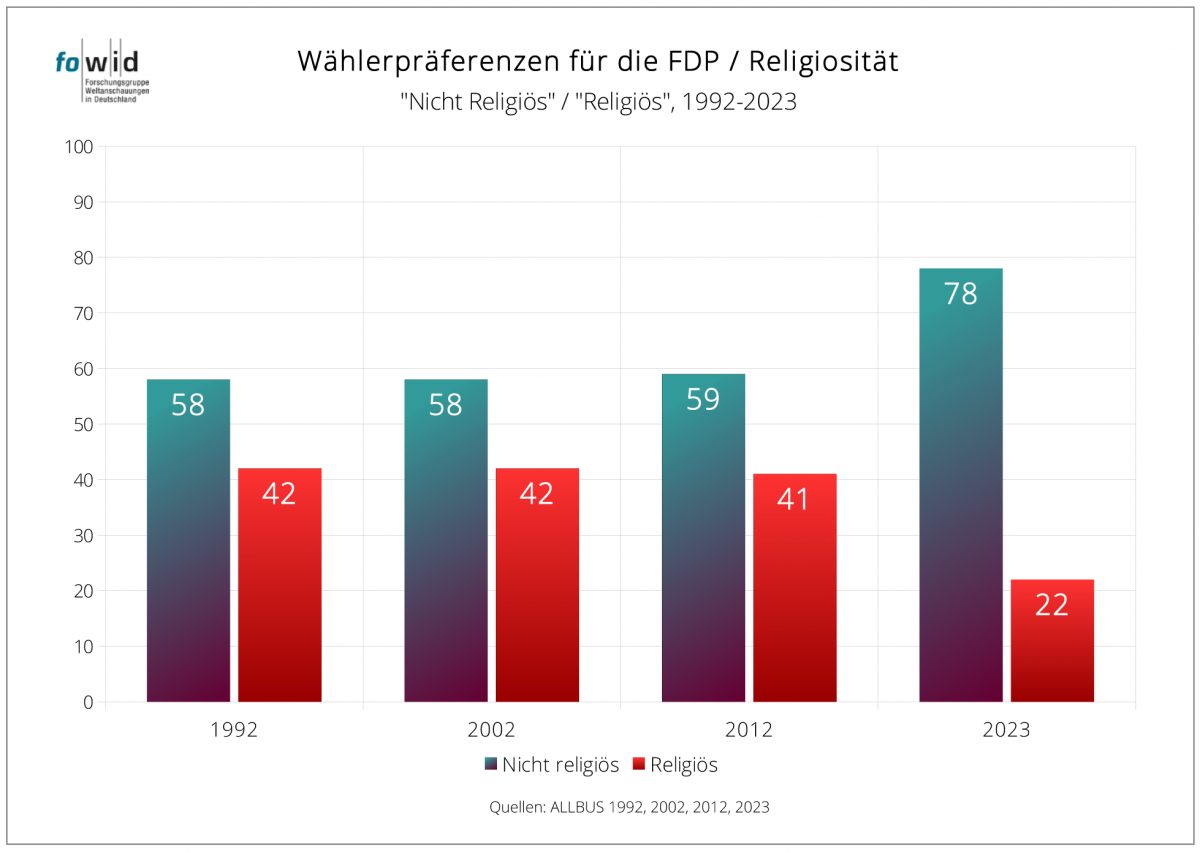

Die Verteilungen hinsichtlich der Religiosität bei den Befragten mit einer Wählerpräferenz für die FDP sind dem vergleichbar. (s. Tabelle2.4)

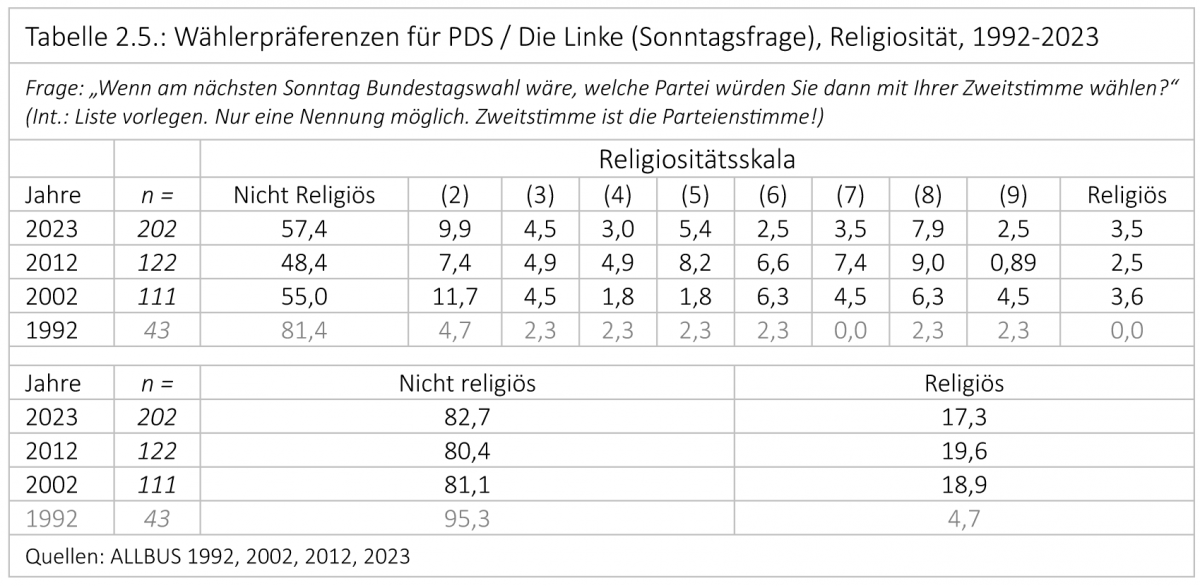

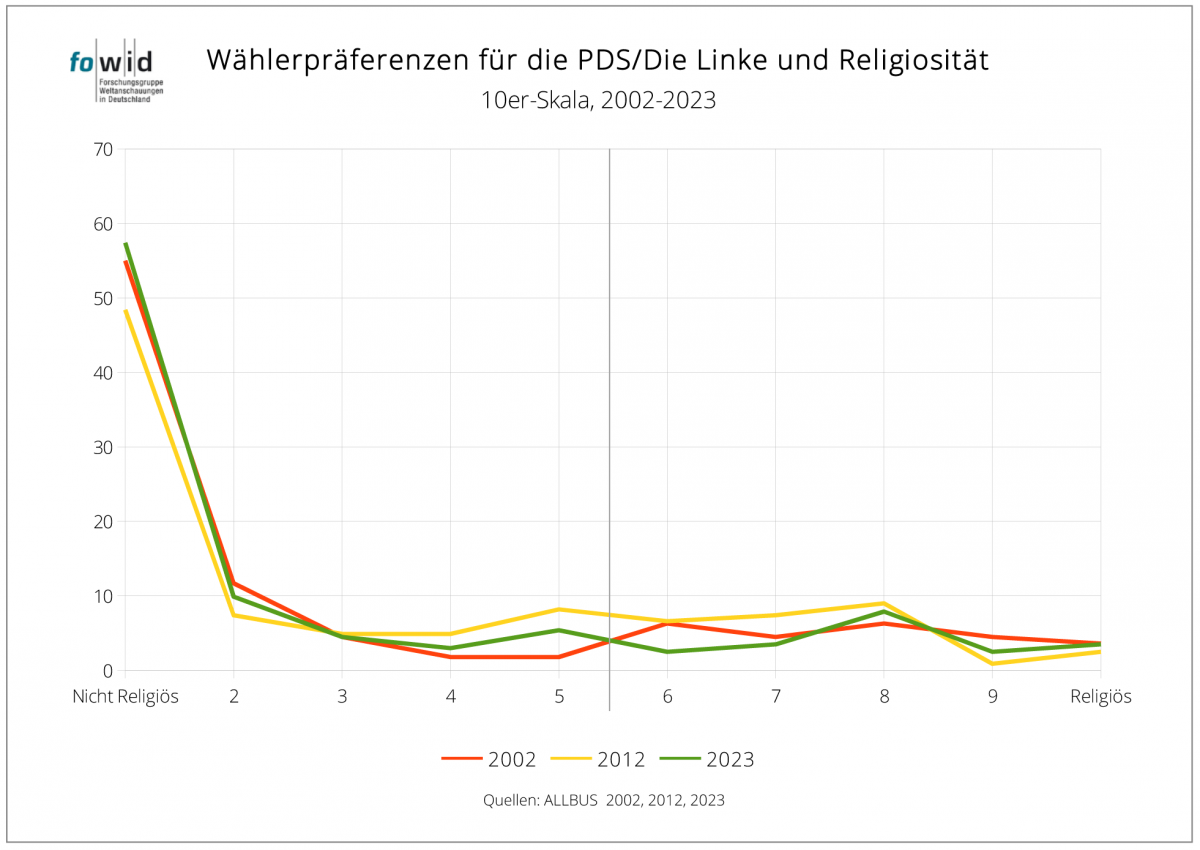

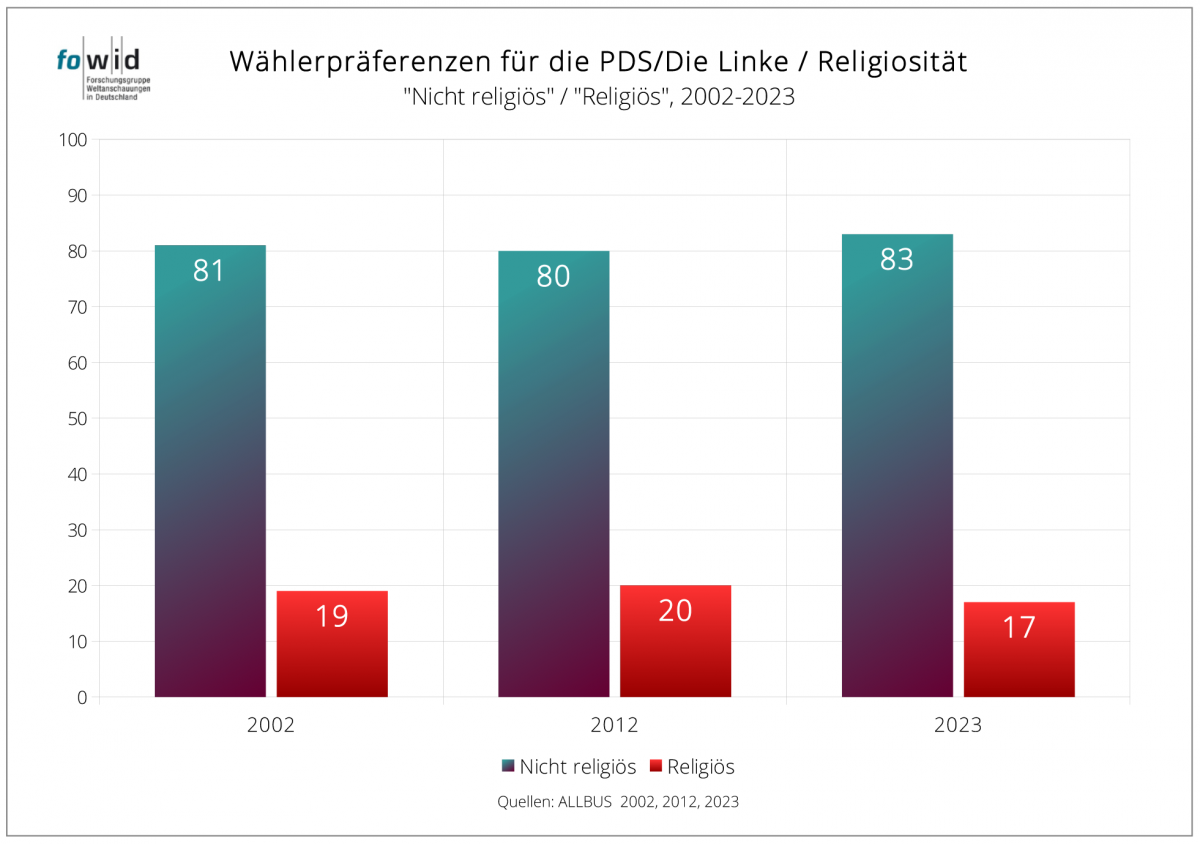

Anders und gleichmäßiger, d.h. stabiler, sind die Selbst-Einstufungen der Wählerinnen und Wähler mit einer Präferenz für die Partei DIE LINKE: der Anteil der „Nicht-Religiösen beläuft sich auf rund 80 Prozent (s. Tabelle 2.5).

Weitere Wählerpräferenzen für Parteien, die nur einmal in den Umfragen erfasst wurden (wie die NPD, die Piratenpartei, die AfD, u.a.m.) sind als Zeitreihe nicht darstellbar.

4. Religiosität und Kirchenmitglieder

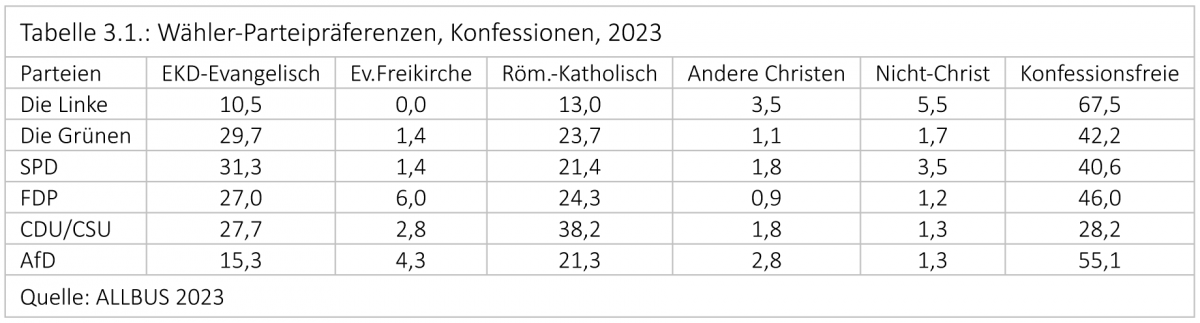

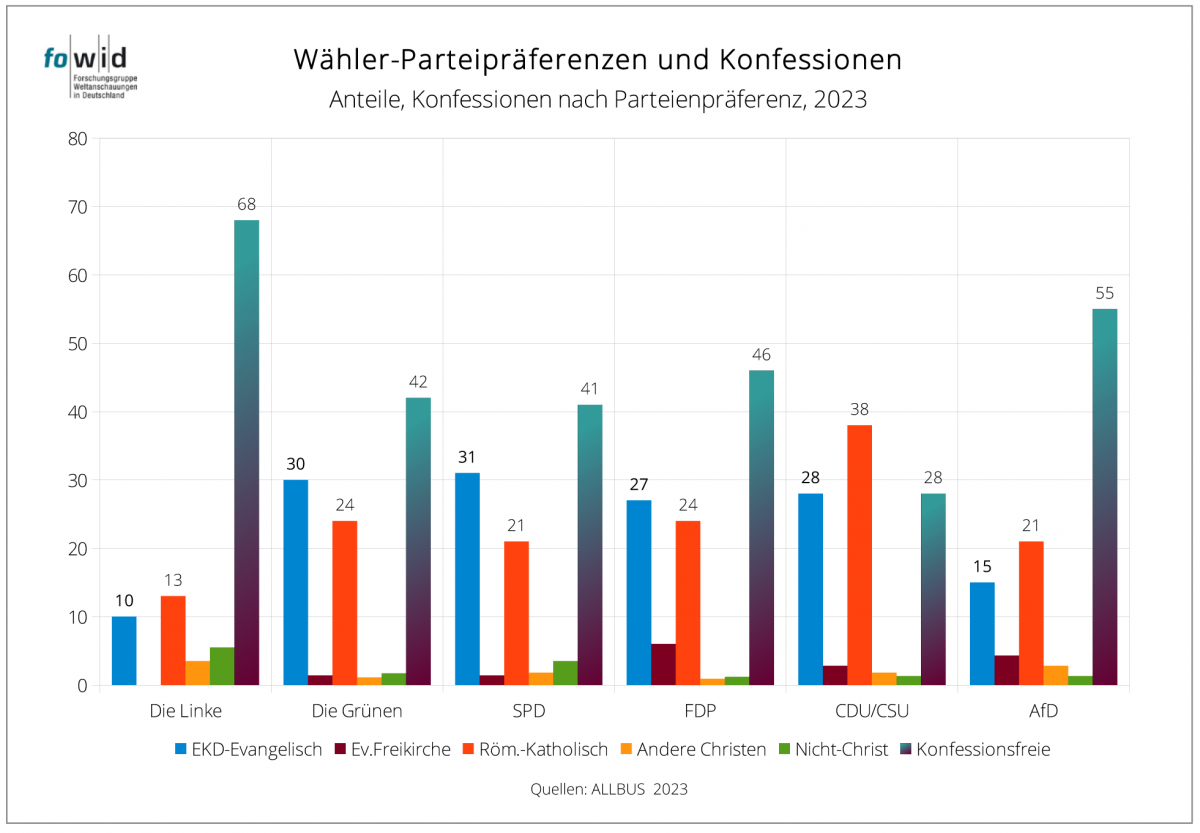

Diese Ergebnisse der persönlichen Selbsteinstufung der eigenen Religiosität stehen in einem Kontrast zu der Anzahl der Kirchenmitglieder (s. Tabelle 3.1.), auch wenn sich in einer ersten Darstellung zeigt, dass – in Betrachtung der einzelnen Religionsangaben -, in allen Wählerpräfenzen für alle Parteien – mit Ausnahme der CDU/CSU -, die Konfessionsfreien 2023 die Mehrheit stellen.

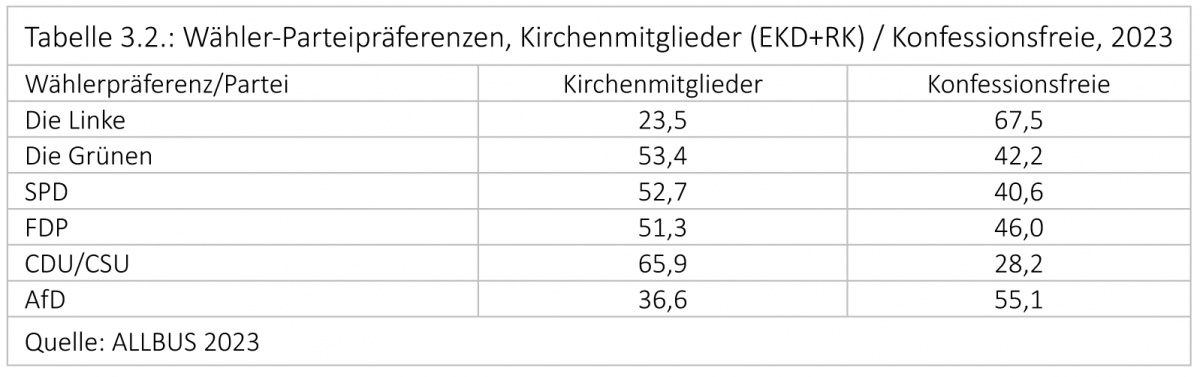

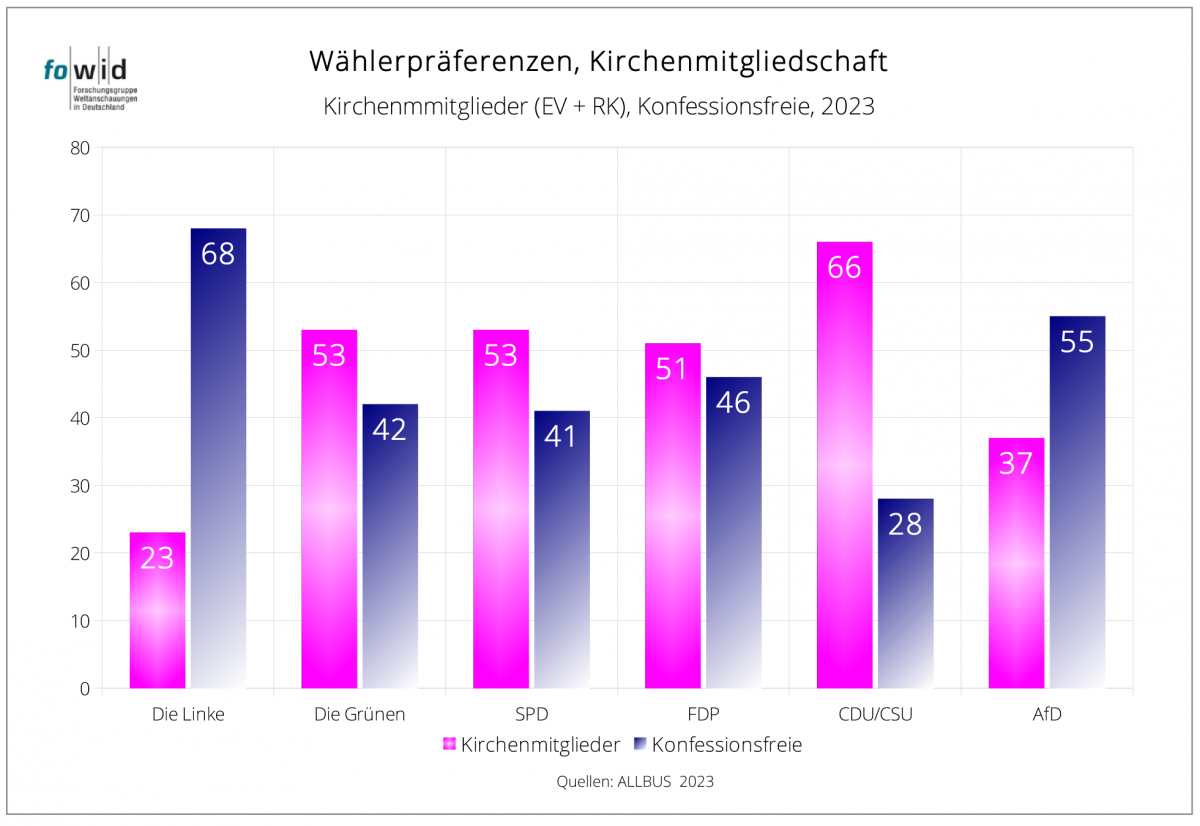

Das ändert sich, wenn man die Summe der Kirchenmitglieder (EKD-Evangelische und Römische Katholiken) mit den Konfessionsfreien vergleicht (s. Tabelle 3.2.). Nur bei den Wählerpräferenzen für die ‚Flügel‘ (Die LINKE und die AfD) sind die Kirchenmitglieder in der Minderzahl.

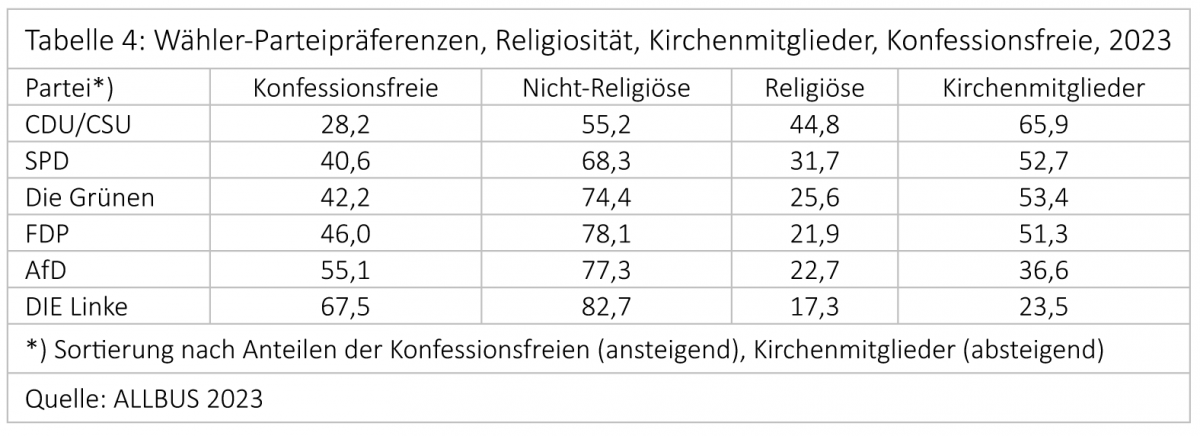

Kombiniert man diese beiden Aspekte – die formale Kirchenzugehörigkeit und die persönliche, subjektive Religiosität – dann zeigt sich, dass durchgehend die formale Kirchenmitgliedschaft häufiger genannt wird als das persönliche religiöse Bekenntnis. Ebenso ist der Anteil der „Nicht-Religiösen“ bei allen Wähler-Parteipräferenzen höher als für die Konfessionsfreien (s. Tabelle 4 und 5).

Die Uneindeutigkeit der Religiosität der Kirchenmitglieder ist bereits thematisiert worden („Atheisten nach Religionszugehörigkeit 2023“) und wird noch genauer zu untersuchen sein.

5. Methodische Aspekte der Plausibilität

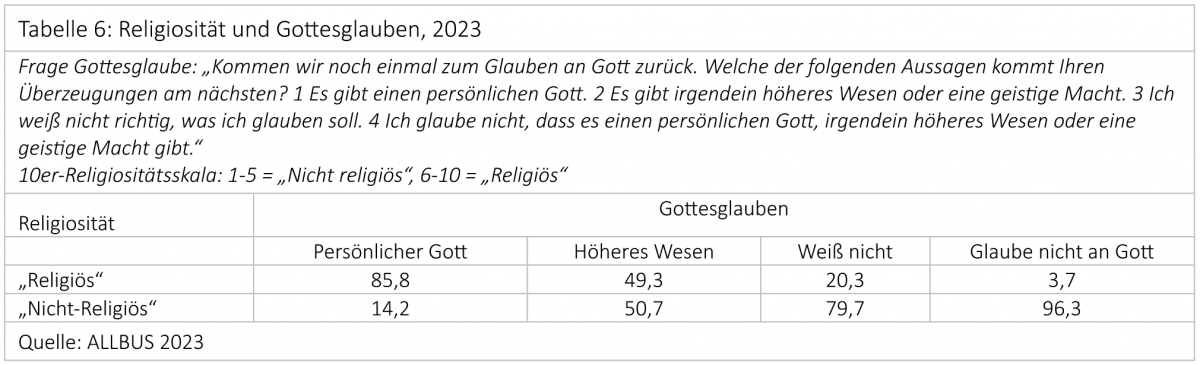

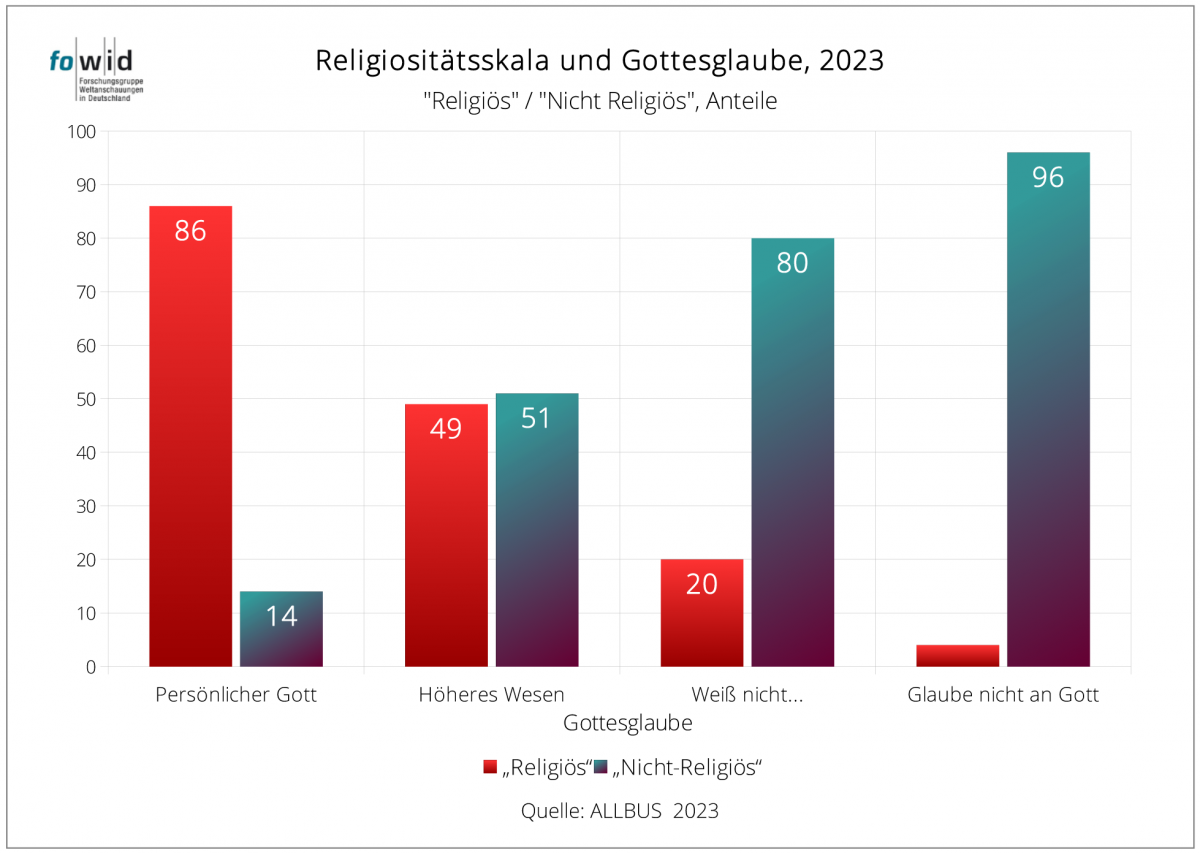

Vorab war für diese Ausarbeitung zu klären gewesen, ob die Angaben auf der 10er-Religiositätsskala als Indikator für eine religiöse Weltanschauung verwendbar sind. Dafür wurden die Ergebnisse der 10-er-Skala und vor allem die Zusammenfassung in zwei Gruppen („Religiös“ / „Nicht Religiös“) mit anderen Religionsaspekten verglichen.

Die „Gottesfrage“ ist eines der zentralen religiösen Elemente. Das wurde in ALLBUS-Umfragen genauer betrachtet und die Frage hatte vier Antwortmöglichkeiten.

„Kommen wir noch einmal zum Glauben an Gott zurück. Welche der folgenden Aussagen kommt Ihren Überzeugungen am nächsten?

1 Es gibt einen persönlichen Gott.

2 Es gibt irgendein höheres Wesen oder eine geistige Macht.

3 Ich weiß nicht richtig, was ich glauben soll.

4 Ich glaube nicht, dass es einen persönlichen Gott, irgendein höheres Wesen oder eine geistige Macht gibt.“

Kurzgefasst: (1) Gläubige Christen. Sie bekennen sich – entsprechend dem Apostolischen Glaubensbekenntnis – zum Glauben an einen persönlichen Gott. (2) Transzendentale, (3) Agnostiker und (4) Atheisten.

Die Kombination dieser vier Gruppen mit den beiden Gruppen aus der Religiositätsskala ergibt eine abgestufte, plausible Verteilung (s. Tabelle 6)

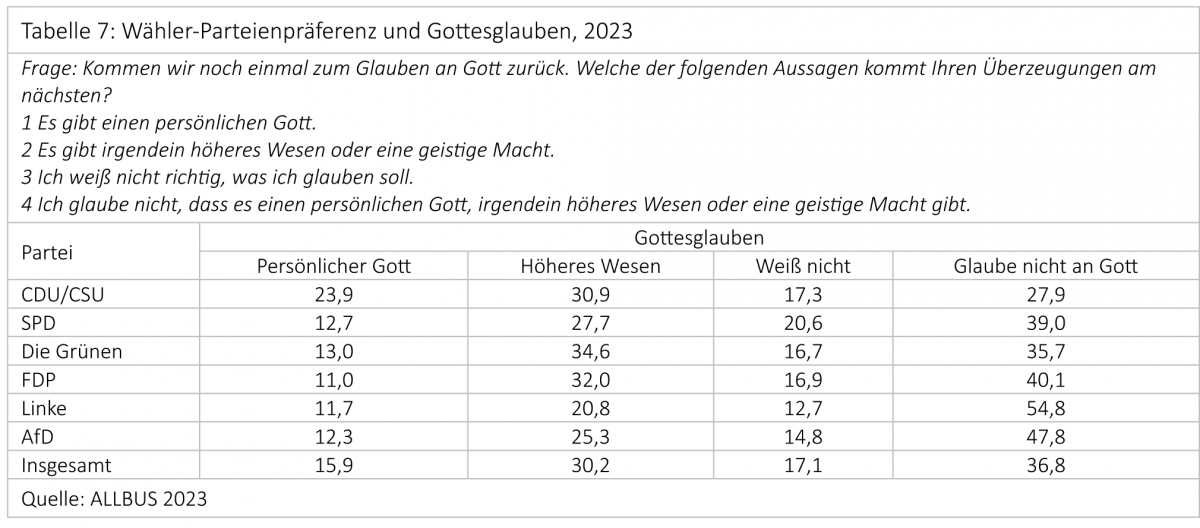

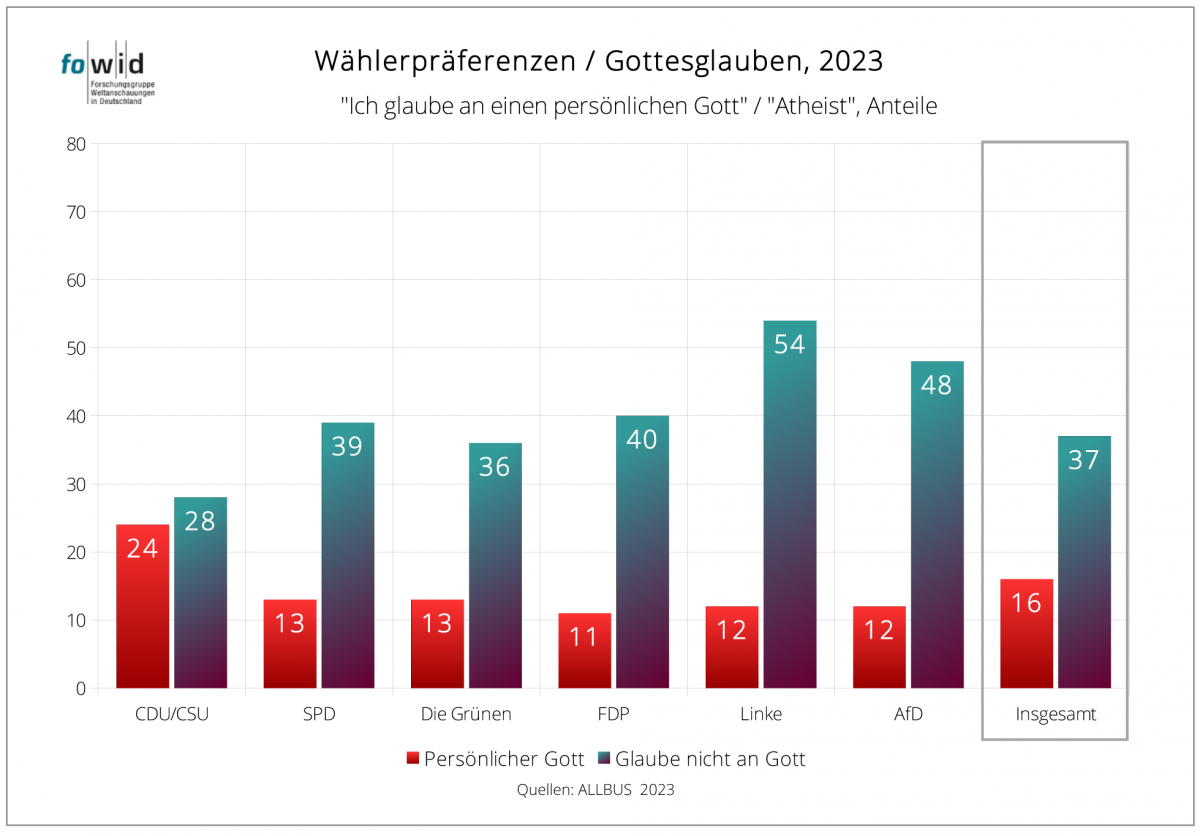

Betrachtet man die beiden mittleren Gruppen (die Transzendenten und die Agnostiker) als die Suchenden und Zweifler zwischen den Gewissheiten der Gottesgläubigen bzw. der Gottlosen/Naturalisten, so bleiben die beiden ‚Gewissheiten‘ „Religiöse“ / „Nicht-Religiöse“ als klar voneinander unterschieden. In Kombination mit den Wähler-Parteipräferenzen ergeben sich zum einen ähnliche Verteilungen und zum anderen die Information, dass in allen Wahlen-Parteipräferenzen die ‚Gottlosen‘ häufiger vorhanden sind als die ‚christlichen Gläubigen‘. (s. Tabelle 7)

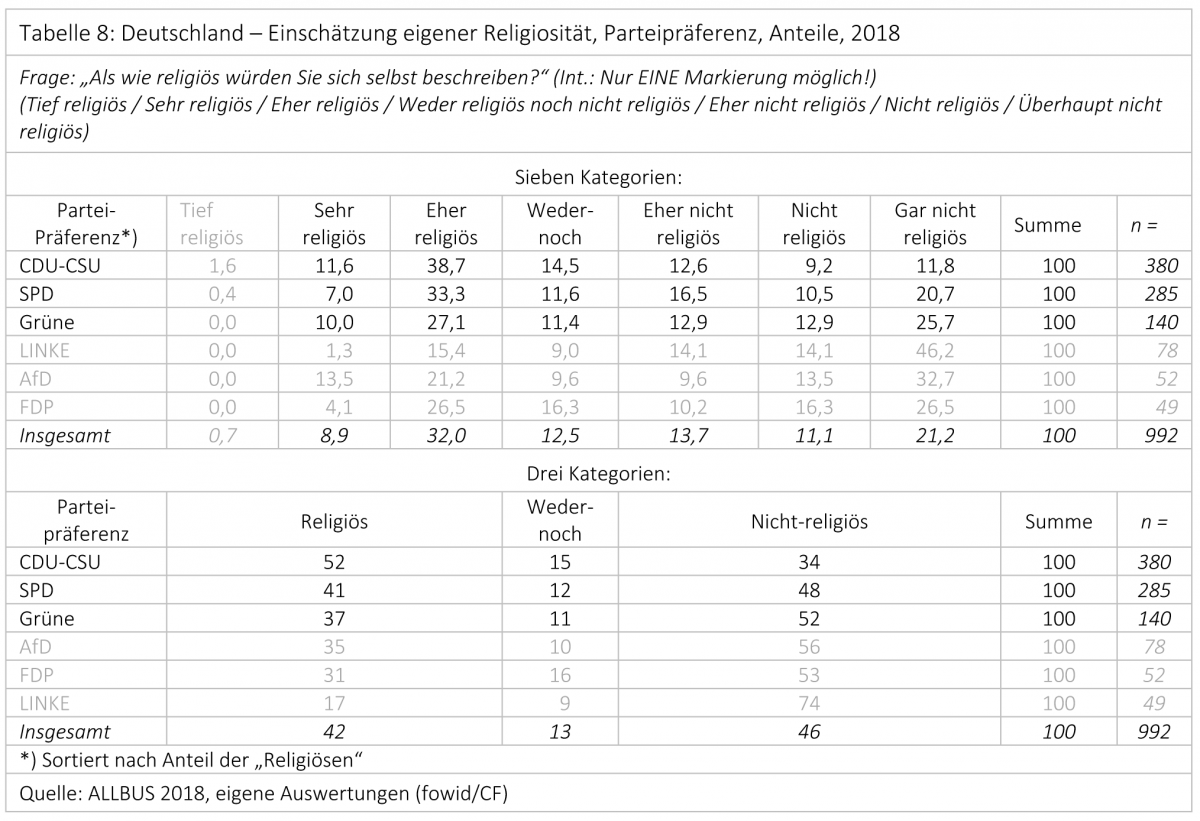

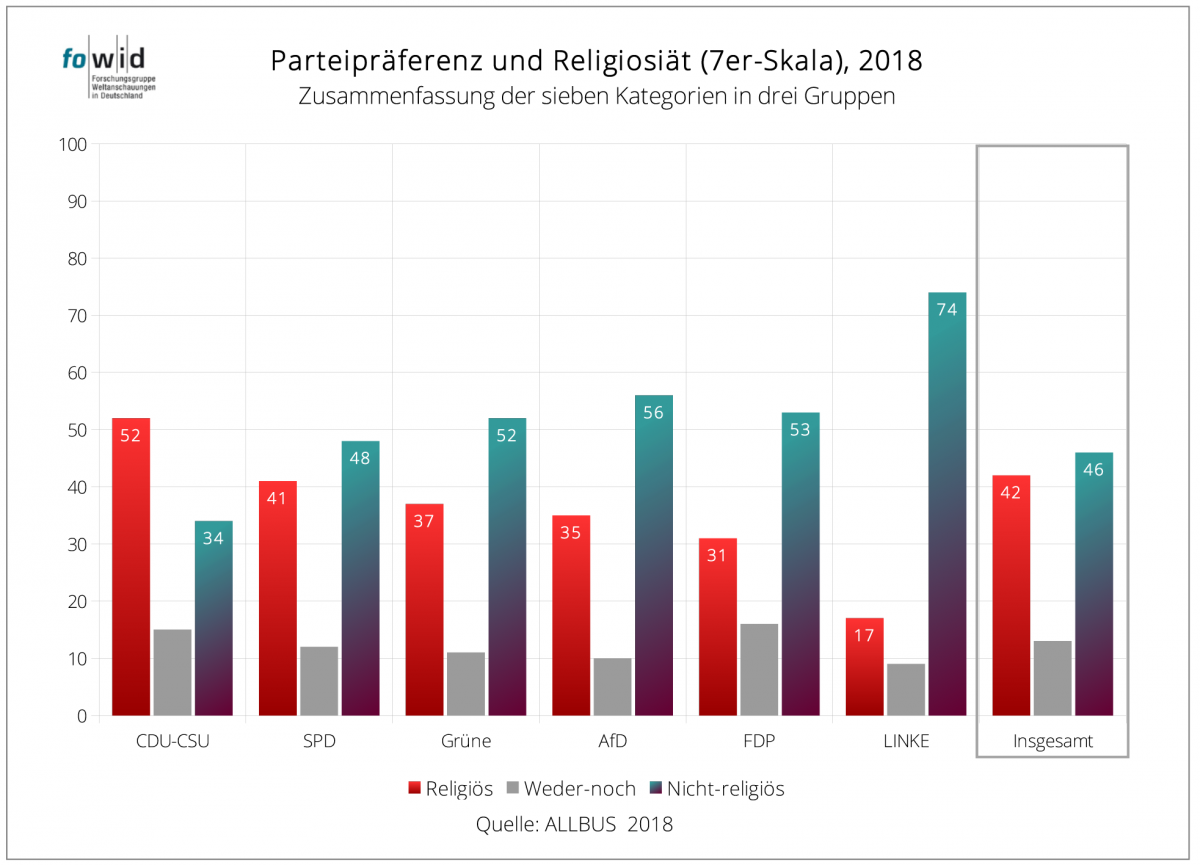

Als weitere Bestätigung der Einschätzung, dass die verwendete offene 10er-Religiositätsskala inhaltlich das aussagt, wie sie verwendet wurde, kann eine Umfrage aus dem ALLBUS 2018 benannt werden, in der mit einer 7er-Skala nach einer Selbstbeschreibung gefragt wurde und die Kategorien explizit vorgegeben waren: „Tief religiös / sehr religiös / eher religiös / weder-noch / eher nicht religiös / nicht religiös / gar nicht religiös“. Diese Selbsteinstufungen, die den Verteilungen der 10er-Skala annähernd entsprechen, wurden dann mit einer ausdrücklichen Frage nach der Parteipräferenz kombiniert. (s. Tabelle 8) Die Ergebnisse und Verteilungen entsprechen plausibel der 10er-Religiositätsskala.

Carsten Frerk

Tabellen

(Im Anhang befindet sich eine Excel-Datei mit den auslesbaren Daten für die Grafiken und Tabellen)