Elf Fragen zu „Staat-Gesellschaft-Weltanschauung“ 2025

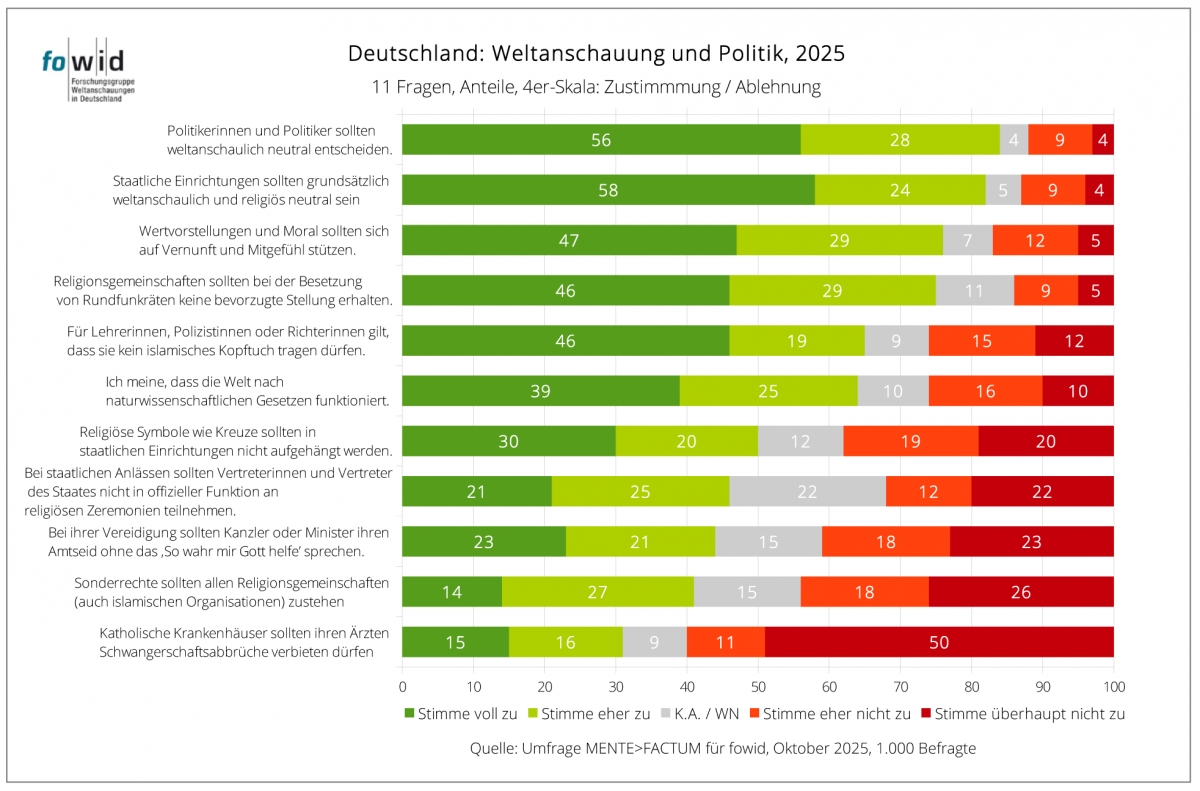

Eine im Auftrag von fowid durchgeführte repräsentative Umfrage zeigt, wie weit der Säkularisierungstrend vorangeschritten ist. So meinen 84 Prozent der Deutschen, Politikerinnen und Politiker sollten weltanschaulich neutral entscheiden. 76 Prozent stimmen der Auffassung zu, dass sich ethisch-moralische Entscheidungen auf Vernunft und Mitgefühl stützen sollten – nicht auf göttliche Gebote.

Von Carsten Frerk, Luisa Lenneper, Michael Schmidt-Salomon, Tobias Wolfram

1. Elf Fragen

2. Antworten

2.1 Fragen zur persönlichen Weltanschauung

2.2 Fragen zum Verhältnis von Staat und Weltanschauung/Religion

3. Drei ausgewählte Items – Antworten nach fünf Merkmalen

3.1. Insgesamt, Frau/Männer, 3.2. Altersgruppen, 3.3. Konfessionen/Konfessionsfreie,

3.4. Parteipräferenzen, 3.5. Regionen West/Ost

4. Polarisierungen

4.1 Allgemeine Ergebnisse, 4.2. Polarisierung nach Parteipräferenz

4.3 Polarisierung nach Konfessionszugehörigkeit und Gemeindegröße

5. Forschungsdesign

5.1 Umfrage

5.2. Auswertung

1. Elf Fragen

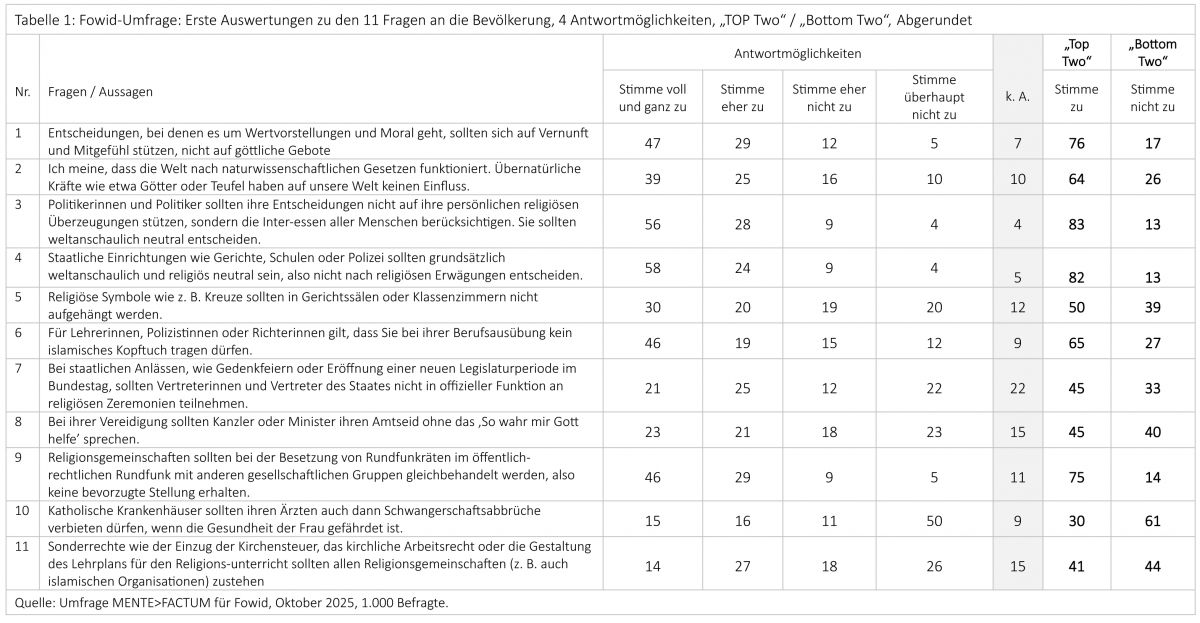

Die elf Fragen/Aussagen, die in der ersten Oktoberhälfte 2025, einer repräsentativen Bevölkerungsauswahl vorgelegt wurden, lauteten:

„Hier stehen einige Aussagen zum Thema Weltanschauung und Politik. Stimmen Sie diesen Aussagen jeweils:

Voll und ganz zu

Eher zu

Eher nicht zu

Überhaupt nicht zu

- Entscheidungen, bei denen es um Wertvorstellungen und Moral geht, sollten sich auf Vernunft und Mitgefühl stützen, nicht auf göttliche Gebote.

- Ich meine, dass die Welt nach naturwissenschaftlichen Gesetzen funktioniert. Übernatürliche Kräfte wie etwa Götter oder Teufel haben auf unsere Welt keinen Einfluss.

- Politikerinnen und Politiker sollten ihre Entscheidungen nicht auf ihre persönlichen religiösen Überzeugungen stützen, sondern die Interessen aller Menschen berücksichtigen. Sie sollten weltanschaulich neutral entscheiden.

- Staatliche Einrichtungen wie Gerichte, Schulen oder Polizei sollten grundsätzlich weltanschaulich und religiös neutral sein, also nicht nach religiösen Erwägungen entscheiden.

- Religiöse Symbole wie z. B. Kreuze sollten in Gerichtssälen oder Klassenzimmern nicht aufgehängt werden.

- Für Lehrerinnen, Polizistinnen oder Richterinnen gilt, dass sie bei ihrer Berufsausübung kein islamisches Kopftuch tragen dürfen.

- Bei staatlichen Anlässen, wie Gedenkfeiern oder Eröffnung einer neuen Legislaturperiode im Bundestag, sollten Vertreterinnen und Vertreter des Staates nicht in offizieller Funktion an religiösen Zeremonien teilnehmen.

- Bei ihrer Vereidigung sollten Kanzler oder Minister ihren Amtseid ohne das ‚So wahr mir Gott helfe’ sprechen.

- Religionsgemeinschaften sollten bei der Besetzung von Rundfunkräten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit anderen gesellschaftlichen Gruppen gleichbehandelt werden, also keine bevorzugte Stellung erhalten.

- Katholische Krankenhäuser sollten ihren Ärzten auch dann Schwangerschaftsabbrüchen verbieten dürfen, wenn die Gesundheit der Frau gefährdet ist.

- Sonderrechte wie der Einzug der Kirchensteuer, das kirchliche Arbeitsrecht oder die Gestaltung des Lehrplans für den Religionsunterricht sollten allen Religionsgemeinschaften (z. B. auch islamischen Organisationen) zustehen.

Bei der Vorgabe von 4+1 Antwortmöglichkeiten für alle Fragen / Aussagen handelt es sich um eine Likert-Skala mit vier Optionen („Stimme voll und ganz zu / Stimme eher zu /Stimme eher nicht zu /Stimme überhaupt nicht zu“) und „Keine Antwort/ Weiß ich nicht“.

2. Antworten

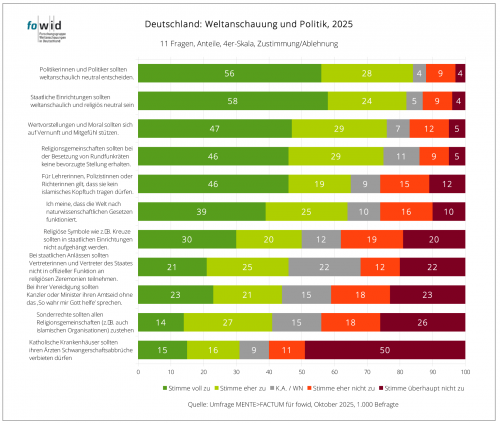

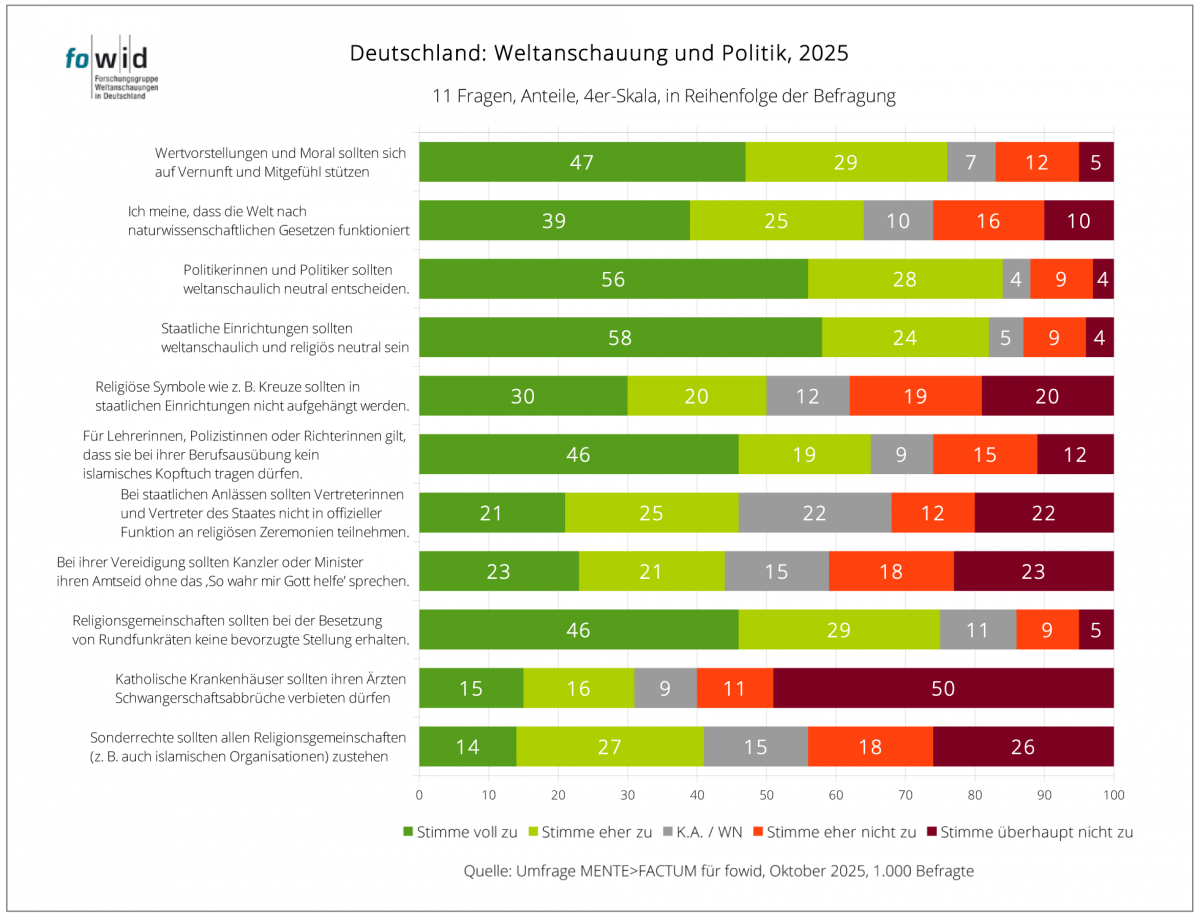

Die Ergebnisse der Umfrage verdeutlichen, wie weit der Prozess der Säkularisierung in Deutschland bereits vorangeschritten ist. Dies zeigt sich sowohl in den ersten beiden Items, welche die weltanschaulichen Haltungen der Bürgerinnen und Bürger ermitteln, als auch in den übrigen neun Fragen, die ihre Einstellungen zu weltanschauungspolitischen Themen, insbesondere zur Neutralität des Staates und seinem Verhältnis zu Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, betreffen.

2.1. Fragen zur persönlichen Weltanschauung

Der Aussage „Entscheidungen, bei denen es um Wertvorstellungen und Moral geht, sollten sich auf Vernunft und Mitgefühl stützen, nicht auf göttliche Gebote“ stimmten 47 Prozent „voll und ganz“ und 29 Prozent „eher“ zu. Nur 12 Prozent waren mit dieser Aussage „eher nicht“ und 5 Prozent „überhaupt nicht“ einverstanden, während 7 Prozent dazu keine Angaben machten. Dass 76 Prozent der Befragten einer Auffassung zuneigen, die eher im säkularen Humanismus als bei den traditionellen Religionsgemeinschaften verortet werden kann, ist ein bemerkenswerter Befund. Erwartungsgemäß findet man für diese Haltung die größte Zustimmung bei den Konfessionsfreien (85,7%), die Zustimmungsraten liegen aber auch bei den nominellen Katholiken (66,2%) und insbesondere bei den Protestanten (72,3%) erstaunlich hoch. Der allgemeine Säkularisierungstrend ist offenkundig auch innerhalb der Kirchen angekommen.

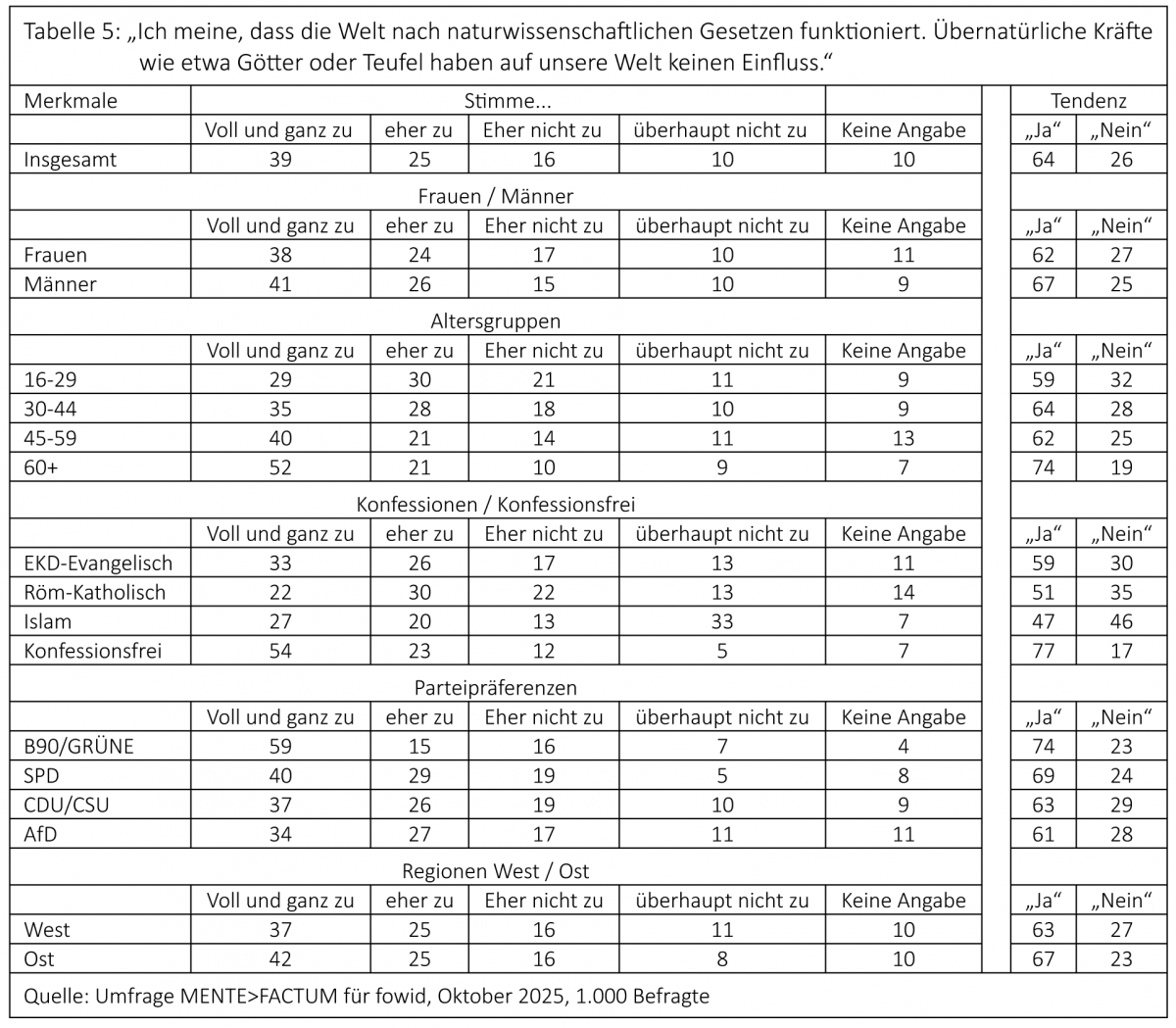

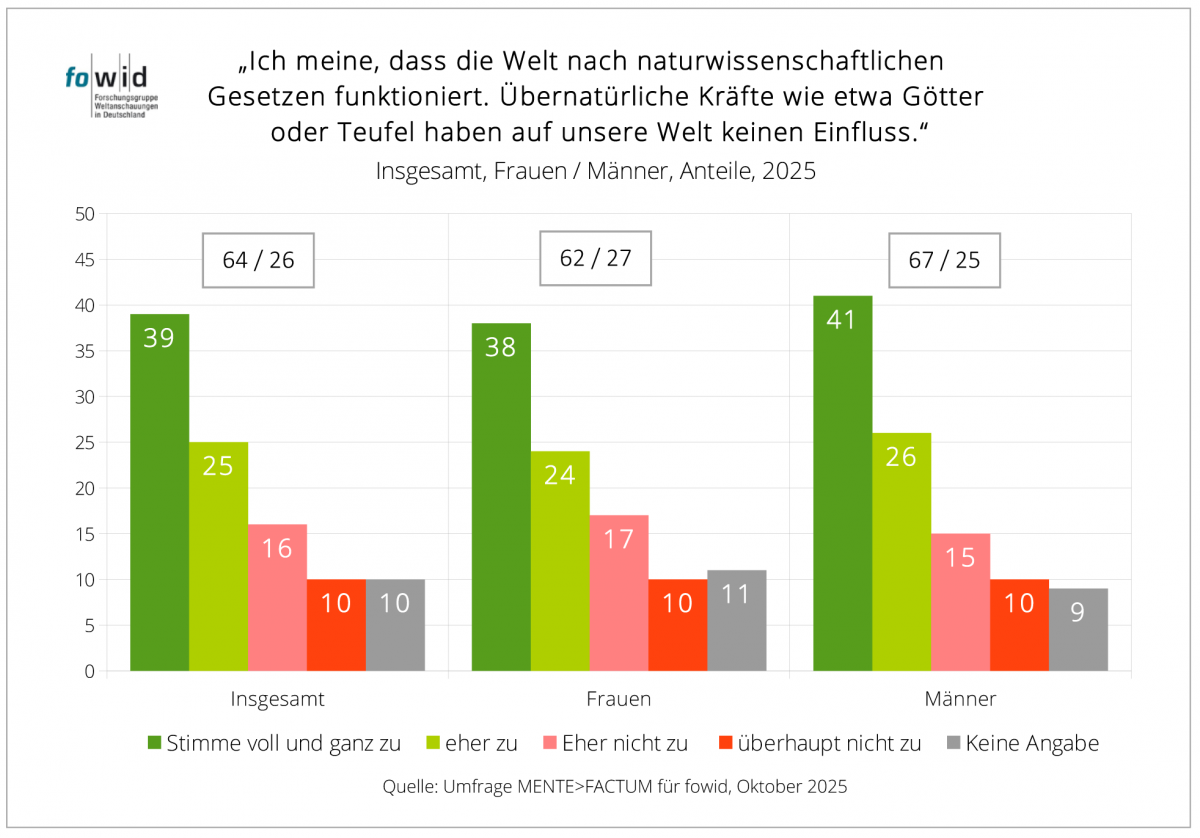

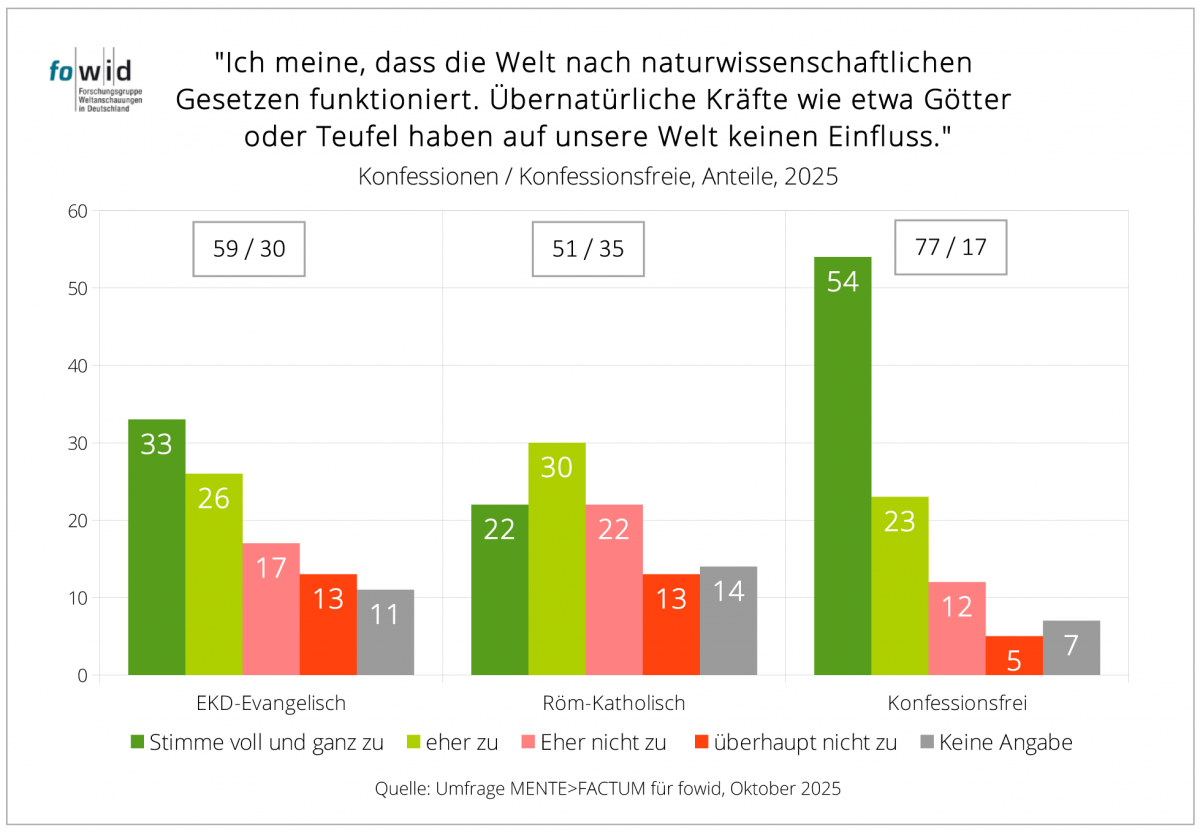

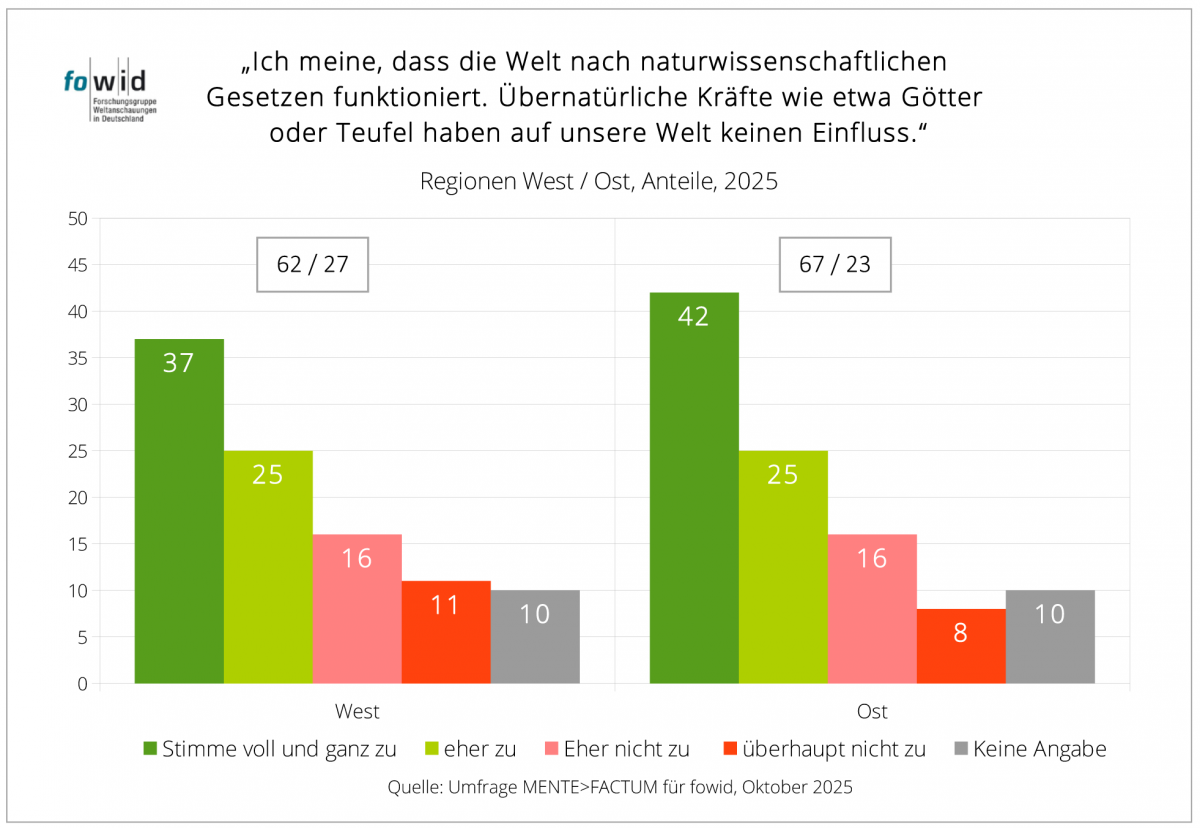

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der zweiten Frage, welche die persönliche Zustimmung bzw. Ablehnung einer naturalistischen Weltauffassung testet. Mit der Aussage „Ich meine, dass die Welt nach naturwissenschaftlichen Gesetzen funktioniert. Übernatürliche Kräfte wie etwa Götter oder Teufel haben auf unsere Welt keinen Einfluss“ waren 39 Prozent der Befragten „voll und ganz“ und 25 Prozent „eher“ einverstanden. Nur 16 Prozent sprachen sich „eher“ und 10 Prozent „voll und ganz“ für eine Ablehnung des Naturalismus aus, während 10 Prozent zu dieser Frage keine Angaben machten. Auch dieser Befund ist bemerkenswert: Dass nur 26 Prozent übernatürlichen (supranaturalistischen) Kräften eine Wirkung in der Welt zuschreiben, während 64 Prozent dem naturalistischen Weltbild zustimmen, deutet an, dass im Schatten der Säkularisierung auch die Grundprinzipien des wissenschaftlichen Denkens an Bedeutung hinzugewonnen haben. Erwartungsgemäß ist auch hier die Zustimmungsrate in der Gruppe der Konfessionsfreien am höchsten (siehe hierzu die Anmerkungen in Kapitel 3.3.).

2.2. Fragen zum Verhältnis von Staat und Weltanschauung/Religion

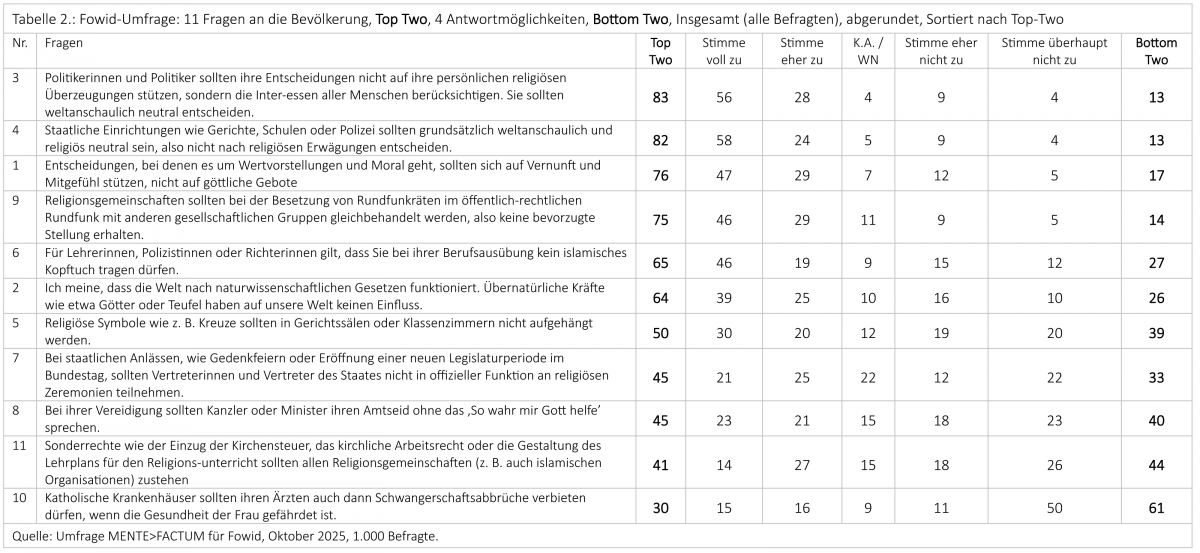

Die überwältigende Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger spricht sich für einen „weltanschaulich neutralen Staat“ aus, in dem keine Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft privilegiert oder diskriminiert wird. So vertreten 84 Prozent der Befragten die Auffassung, Politikerinnen und Politiker sollten „ihre Entscheidungen nicht auf ihre persönlichen religiösen Überzeugungen stützen“, sondern sich „weltanschaulich neutral entscheiden“. 82 Prozent votieren dafür, dass „staatliche Einrichtungen wie Gerichte, Schulen oder Polizei grundsätzlich weltanschaulich und religiös neutral“ sein sollten. 75 Prozent meinen, dass Religionsgemeinschaften bei der Besetzung von Rundfunkräten „keine bevorzugte Stellung erhalten“ sollten. 65 Prozent sprechen sich gegen das islamische Kopftuch von Lehrerinnen in öffentlichen Schulen aus und 61 Prozent lehnen es ab, dass die katholische Kirche weiterhin medizinisch indizierte Schwangerschaftsabbrüche in ihren Kliniken verbieten darf.

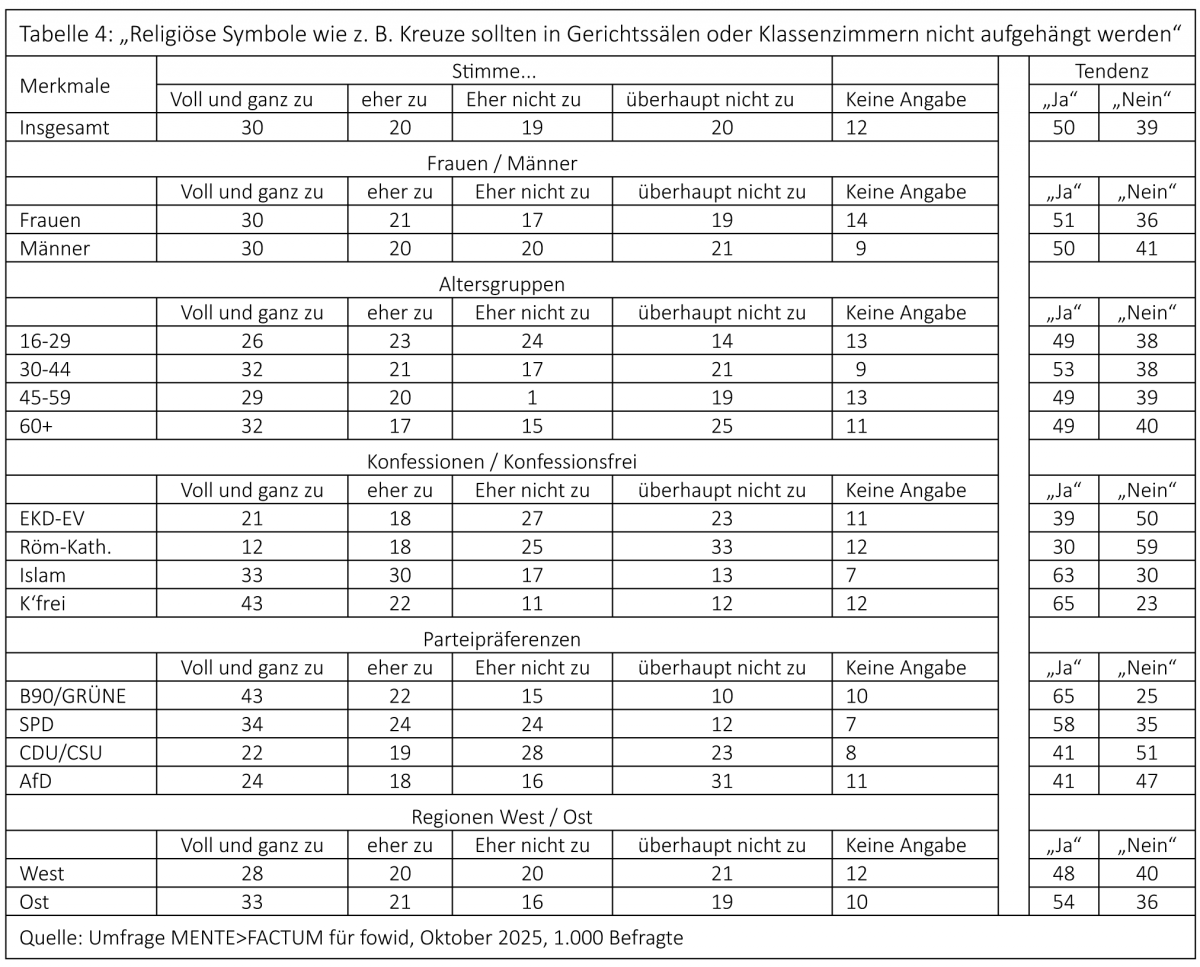

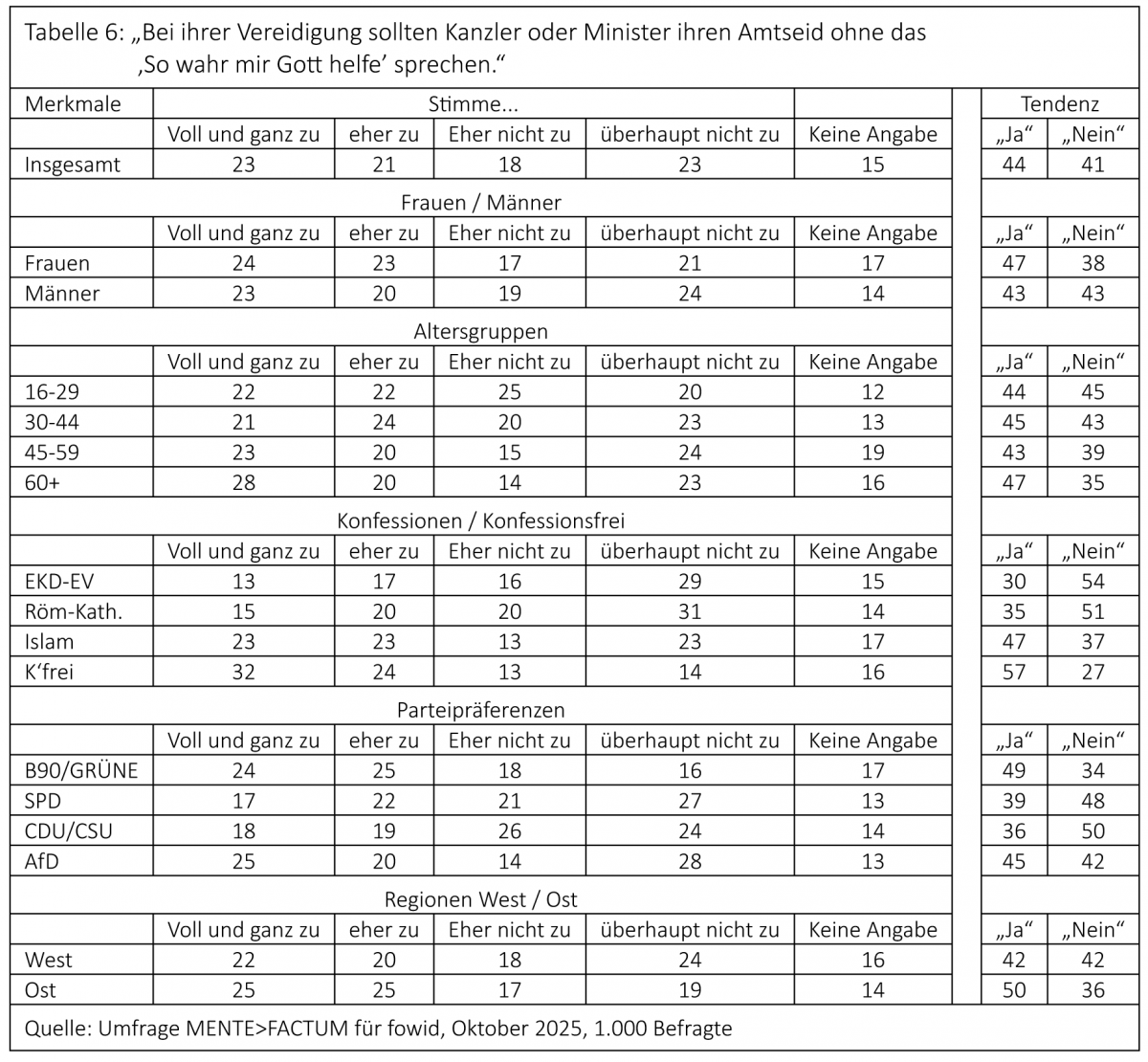

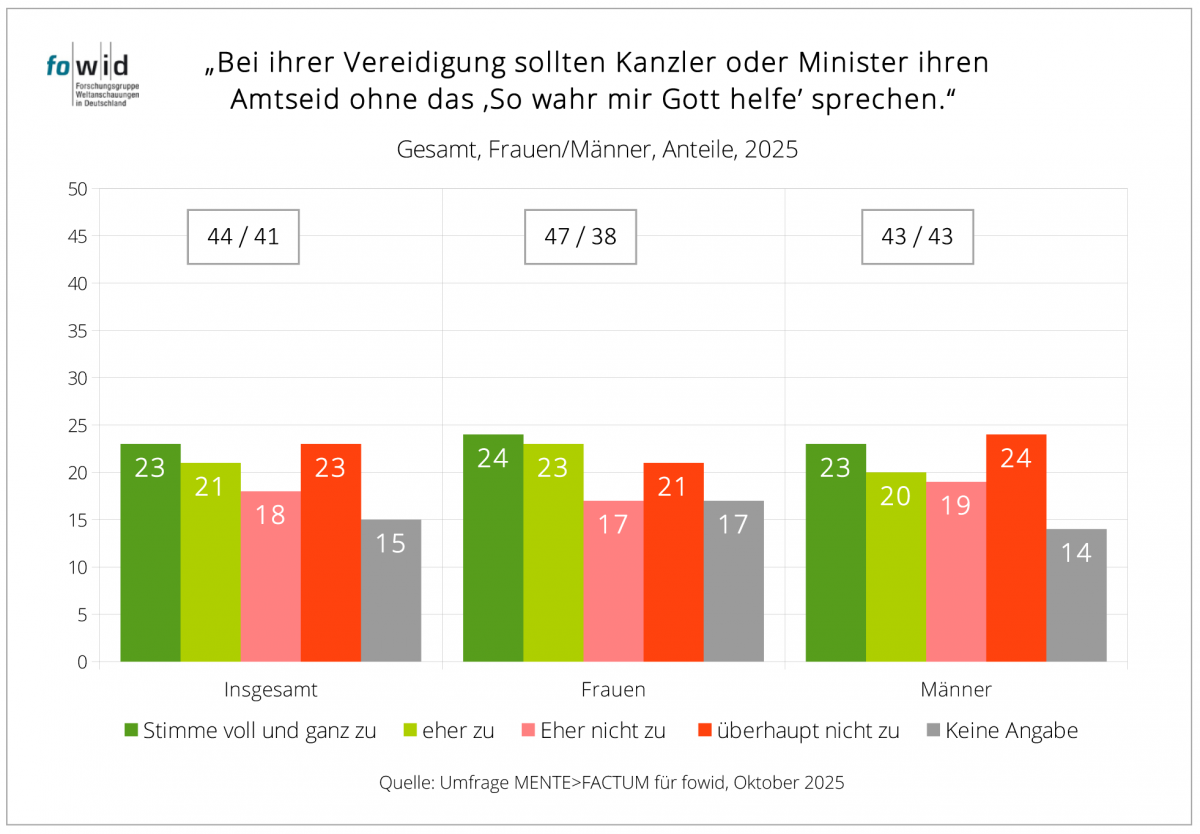

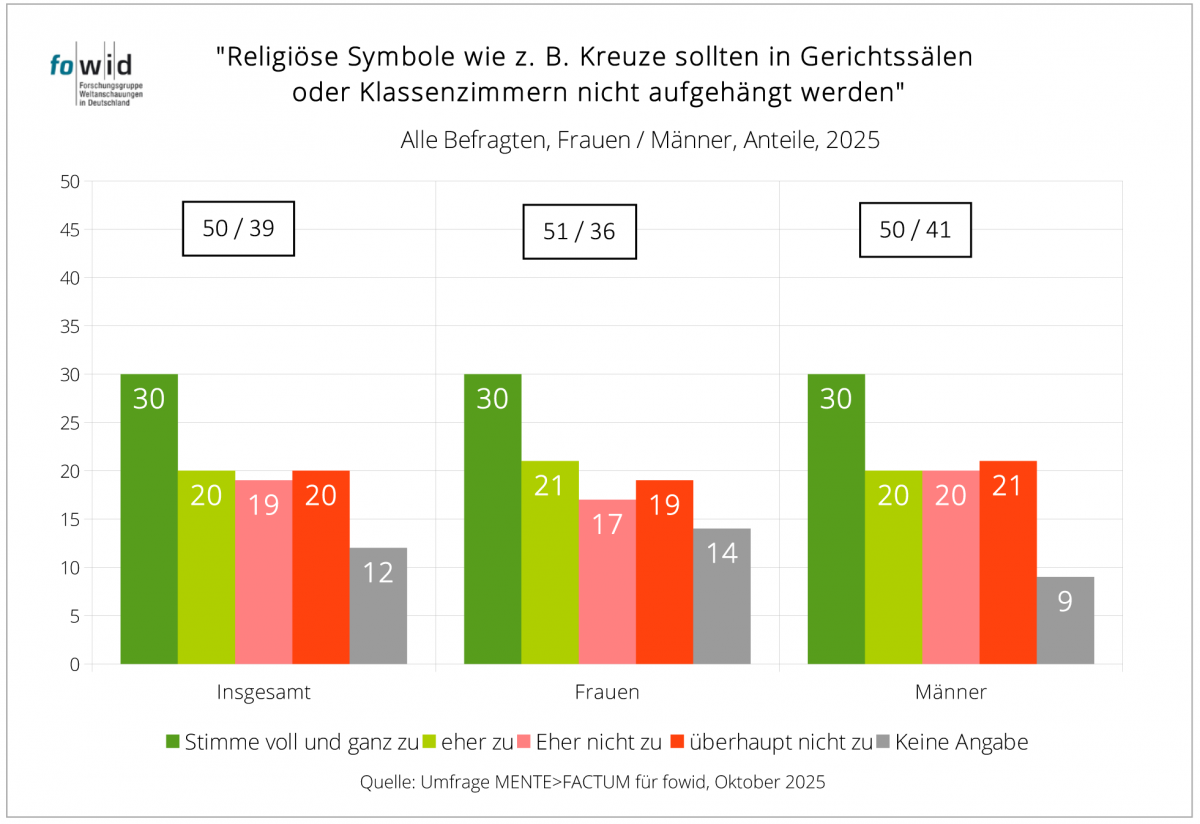

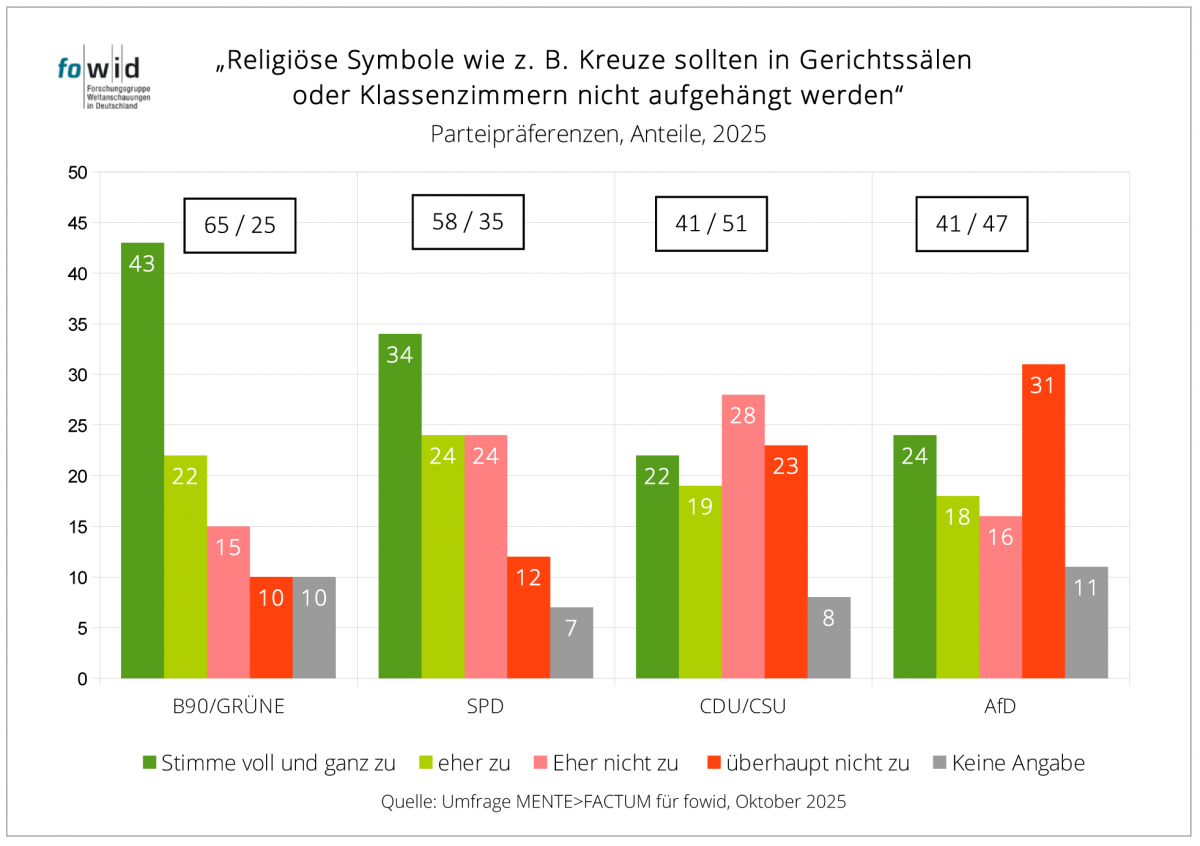

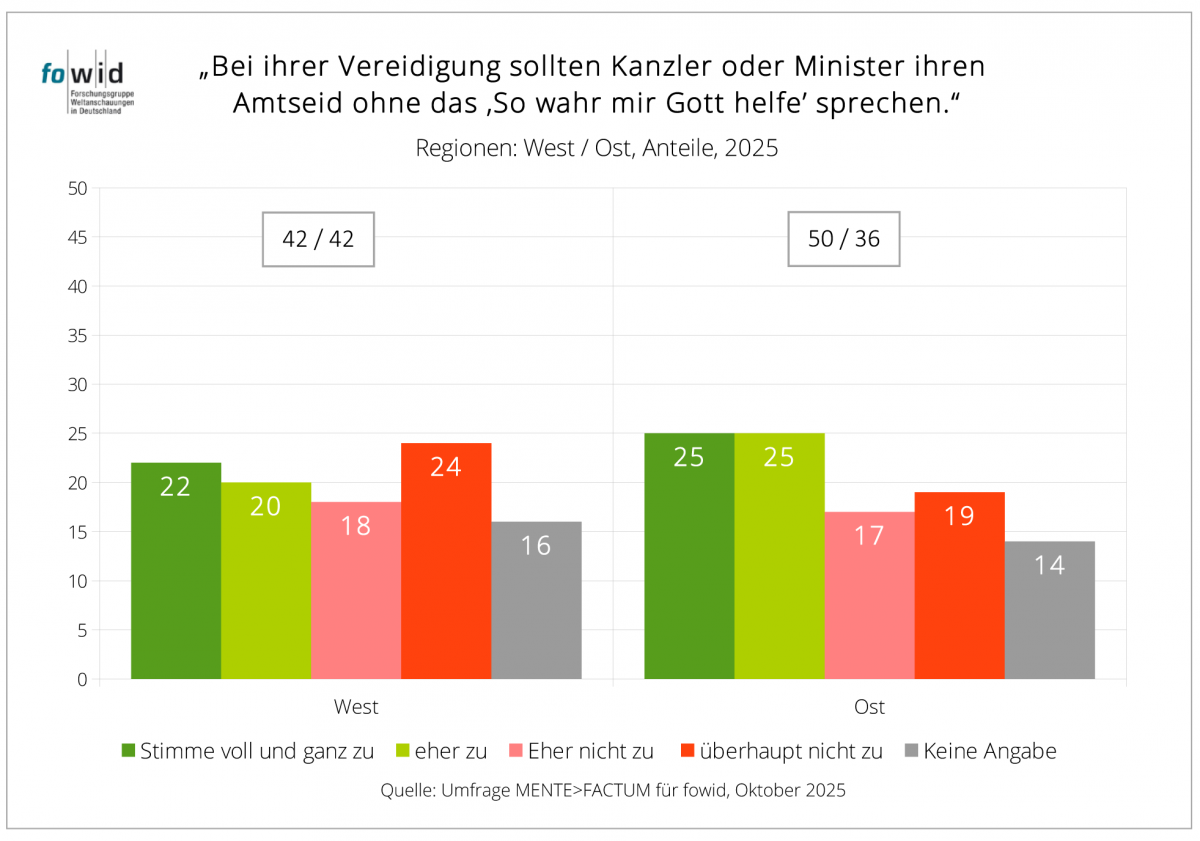

Auffällig an den Ergebnissen der Studie sind neben der hohen Zustimmung zur weltanschaulichen Neutralität des Staates zwei weitere Aspekte: 1. Die Zustimmung zu strikt weltanschaulich-neutralen Positionen nimmt ab, wenn die persönliche Religions- und Weltanschauungsfreiheit von Amtsträgern betroffen ist. So sprechen sich nur 44 Prozent der Befragten dafür aus, dass Kanzler oder Minister keine religiöse Amtseidformel verwenden sollten (33 Prozent haben damit keinerlei Probleme, 23 Prozent wollten dazu keine Aussage treffen). 2. Die Zeichen christlicher und islamischer Religiosität werden von den Befragten im Durchschnitt recht unterschiedlich bewertet. So richten sich zwar 50 Prozent gegen das Aufhängen von religiösen Symbolen wie Kreuzen in Schulen und Gerichtssälen, im Falle des islamischen Kopftuches ist die Ablehnungsquote (65 Prozent) jedoch deutlich höher.

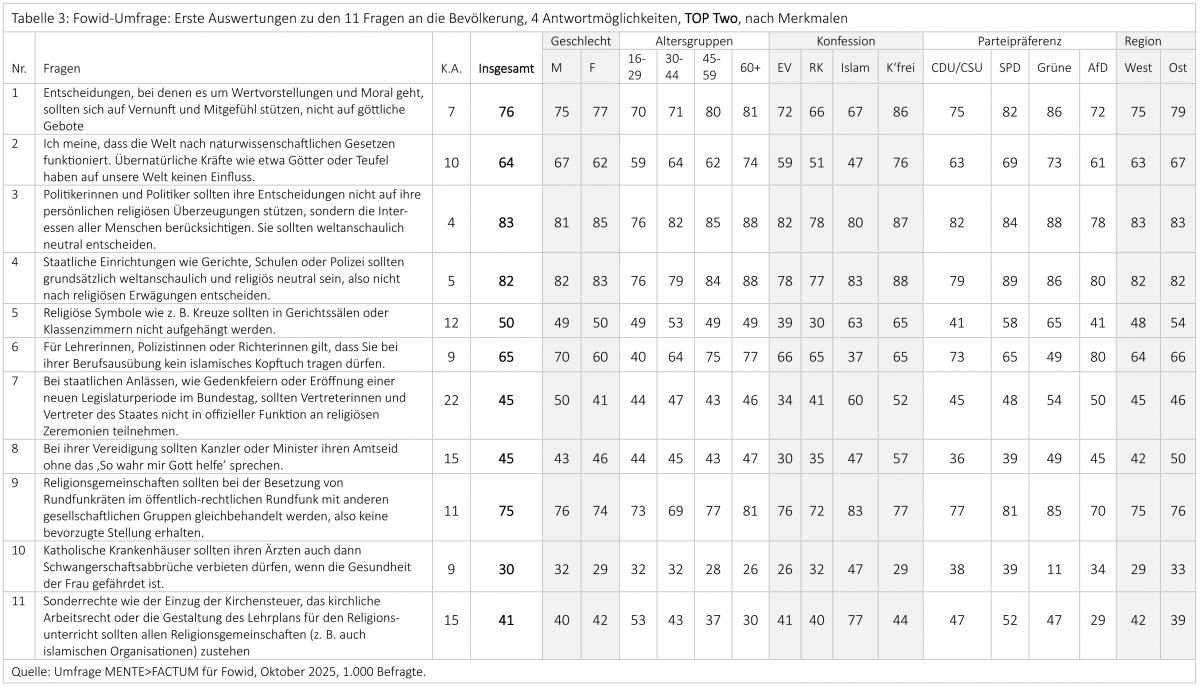

3. Drei ausgewählte Fragen / Aussagen – Antworten nach fünf Merkmalen

Um die Ergebnisse der Umfrage etwas genauer zu analysieren, wurden drei Items aus dem Fragenkatalog ausgewählt:

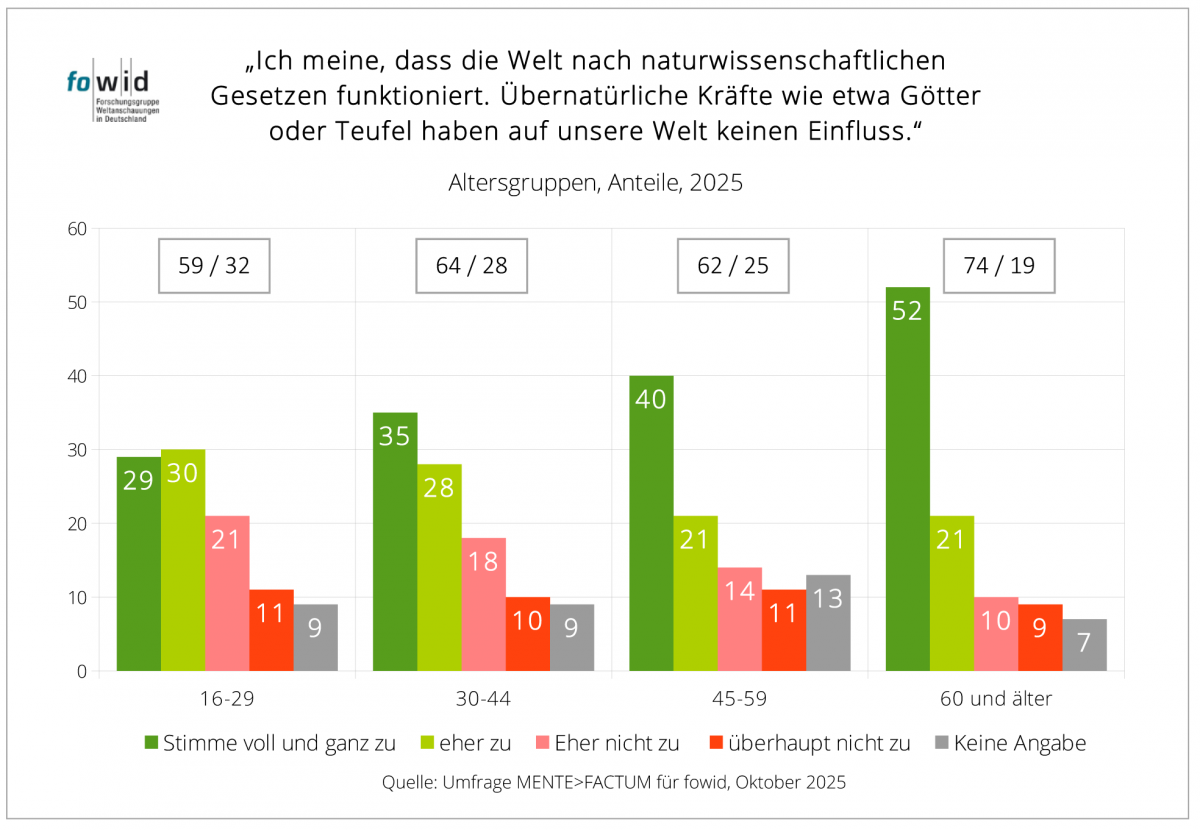

Aussage 2: „Ich meine, dass die Welt nach naturwissenschaftlichen Gesetzen funktioniert. Übernatürliche Kräfte wie etwa Götter oder Teufel haben auf unsere Welt keinen Einfluss“,

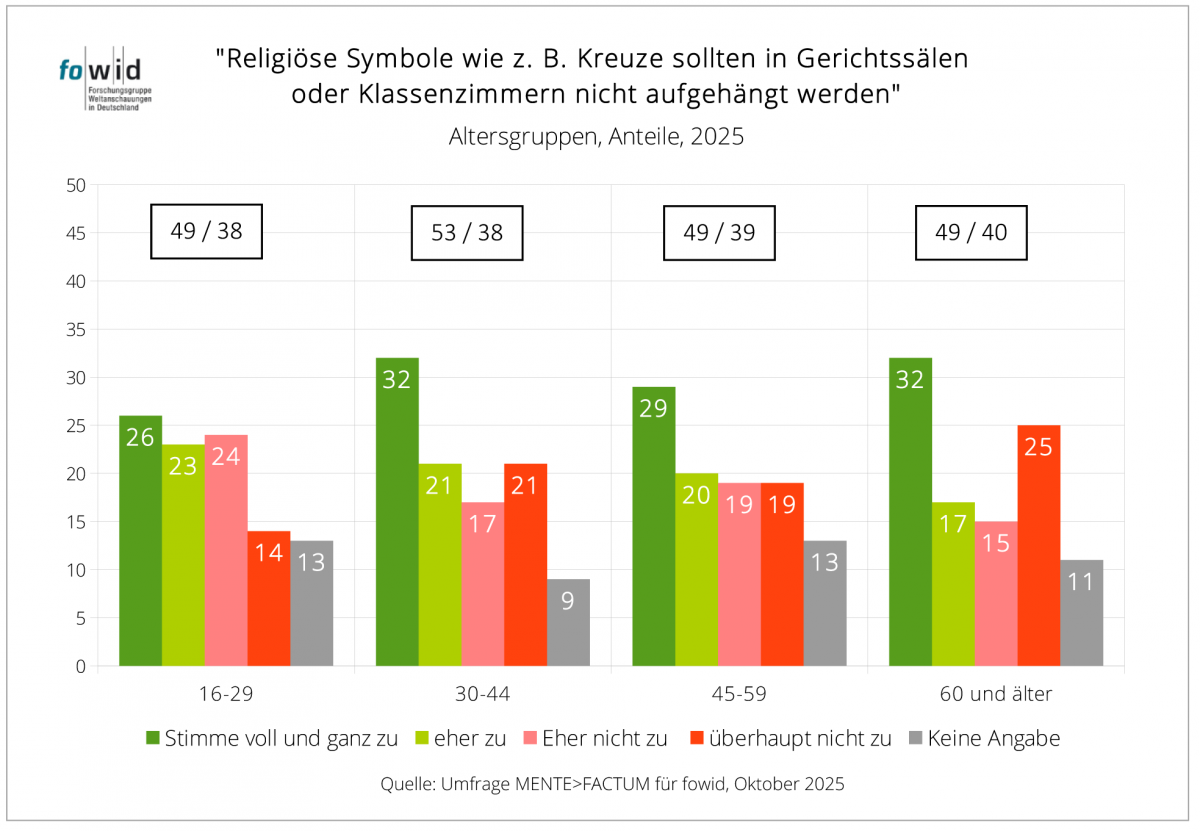

Aussage 5: „Religiöse Symbole wie z. B. Kreuze sollten in Gerichtssälen oder Klassenzimmern nicht aufgehängt werden“ sowie

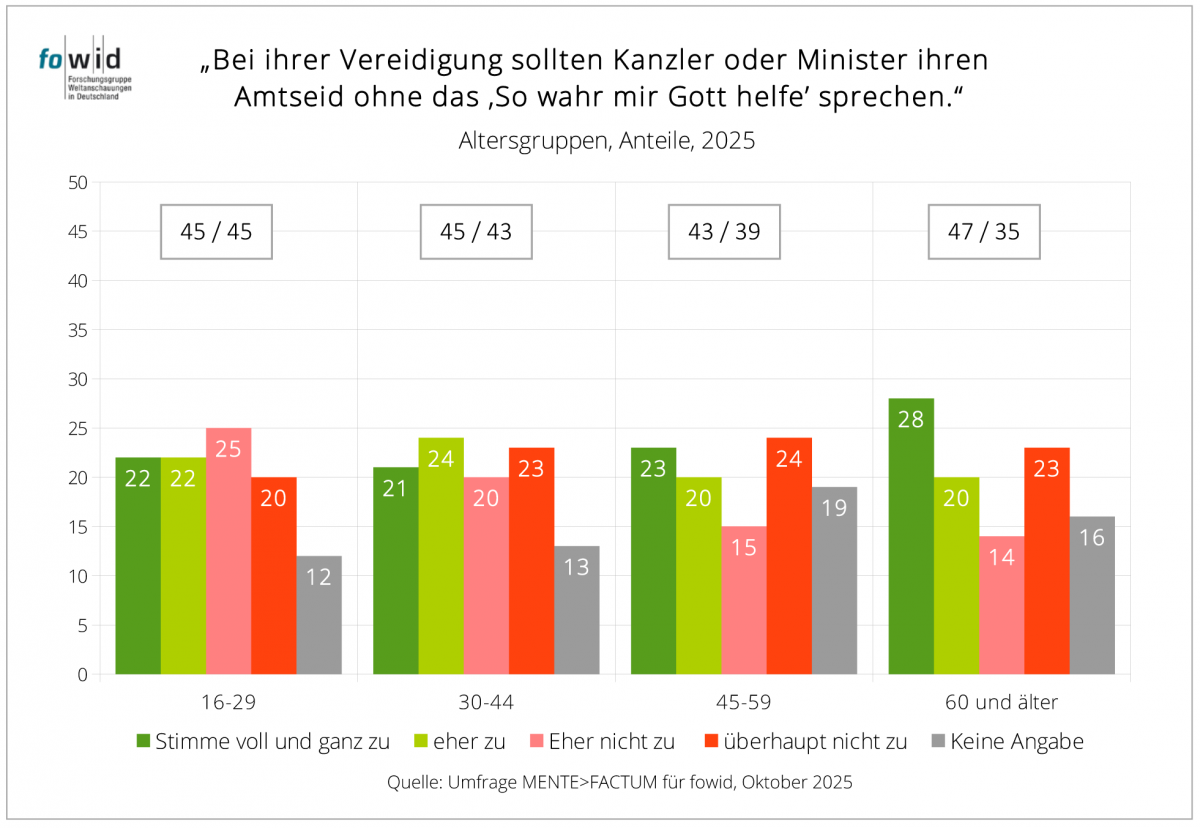

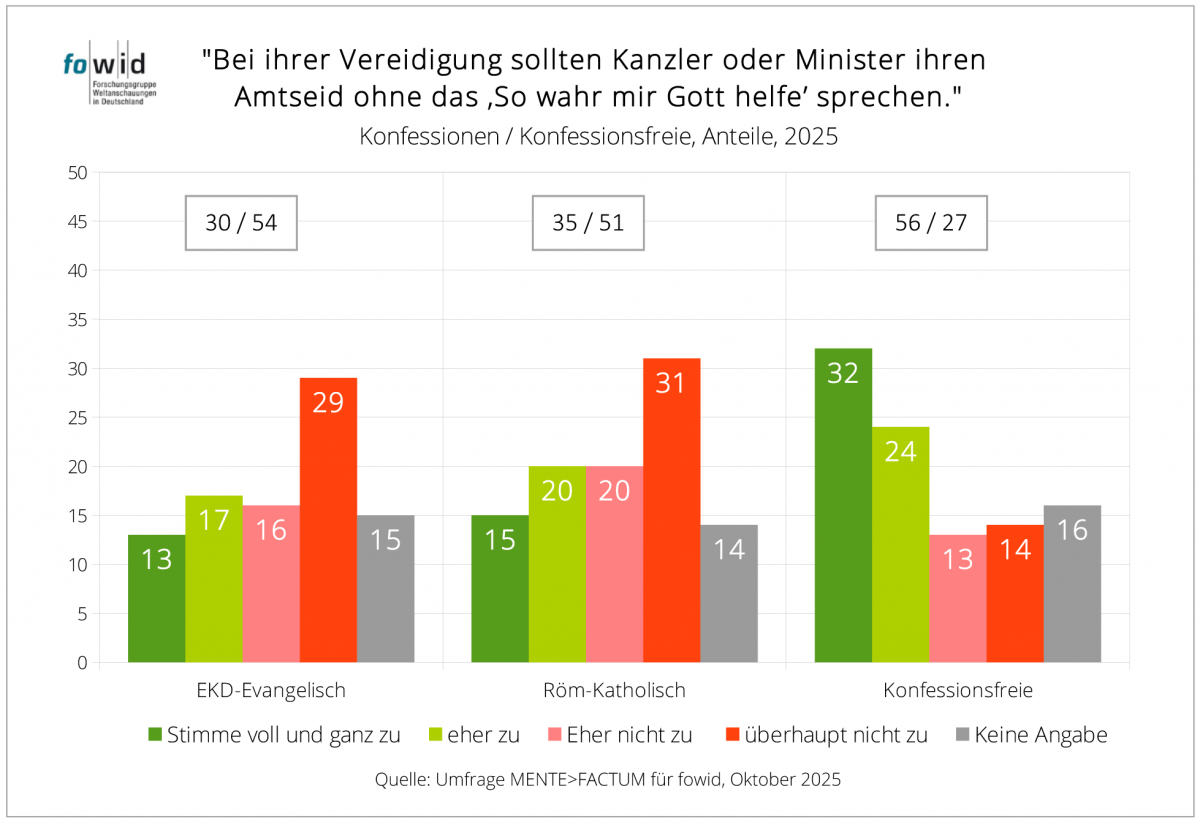

Aussage 8: „Bei ihrer Vereidigung sollten Kanzler oder Minister ihren Amtseid ohne das ‚So wahr mir Gott helfe’ sprechen“.

Nachfolgend wird dargestellt, wie sich die Meinungen dazu insgesamt, bei Frauen/Männern, in den Altersgruppen, nach Konfessionen, Parteipräferenzen und im West-Ost-Vergleich verteilen.

3.1. Insgesamt, Frauen/Männer

Männer neigen eher zu einem naturalistischen Weltbild als Frauen, bei den religiösen Symbolen ist das Verhältnis der Geschlechter ausgeglichen, während beim Amtseid mehr Frauen dafür plädieren, die religiöse Formel zu streichen. Die Abstände bleiben meist gering; insgesamt überwiegt die Übereinstimmung.

3.2. Altersgruppen

Der größte Unterschied in den Altersgruppen besteht in der Zustimmung zu einem naturalistischen Weltbild, dem 73 Prozent der Gruppe 60+ zustimmen, während es bei den 16-29-Jährigen nur 59 Prozent sind.

Die Unterschiede in der Zustimmung / Ablehnung zu den beiden Items „Religiöse Symbole“ bzw. „Amtseid“ sind nicht auffallend. Die Tendenz, dass die Älteren auch hier die höchsten Werte in „Stimme voll und ganz zu“ haben, bleibt aber bestehen.

3.3. Konfessionen / Konfessionsfreie

Die größten Unterschiede zeigen sich, wie auch zu erwarten war, zwischen den Kirchenmitgliedern und den Konfessionsfreien, und zwar sowohl in der Zustimmung zu einem naturalistischen Weltbild wie auch in den Fragen zu den religiösen Symbolen und zum Amtseid.

Bei den Konfessionsfreien ist die Einigkeit in der Zustimmung zu einem naturalistischen Weltbild mit 77 Prozent am höchsten. Der Aussage, dass religiöse Symbole wie z. B. Kreuze nicht in Gerichtssälen oder Klassenzimmern aufgehängt werden sollten, stimmen 65 Prozent zu, einem Amtseid ohne religiöse Formel 57 Prozent.

Bei den Kirchenmitgliedern spricht sich immerhin ein Drittel (30 bzw. 35 Prozent) gegen ein naturalistisches Weltbild aus. Größere Anteile der Protestanten und Katholiken (50 / 58 Prozent) sind für religiöse Symbole in staatlichen Einrichtungen und (45 / 51 Prozent) für einen religiösen Zusatz beim Amtseid.

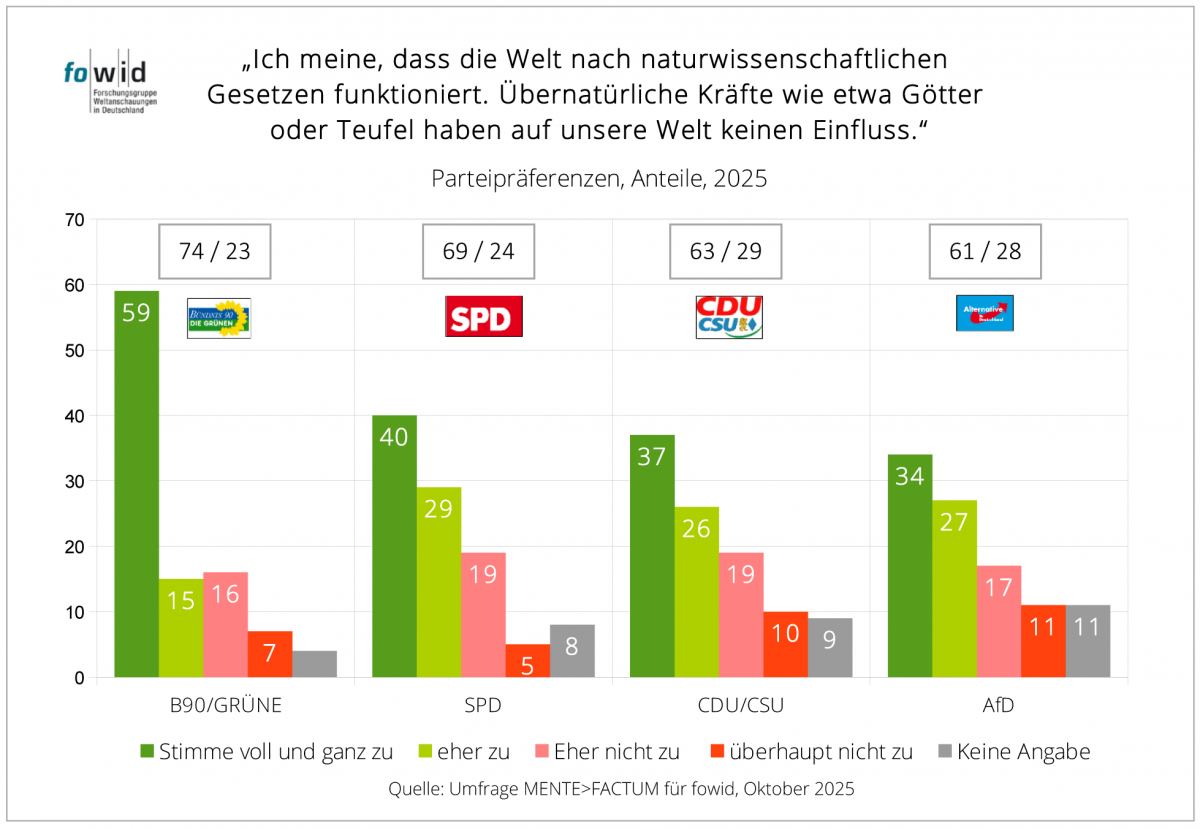

3.4. Parteipräferenzen

In allen drei Items sind die Befragten mit einer Parteipräferenz für Bündnis90/Grüne am eindeutigsten für ein naturalistisches Weltbild (74 Prozent) und haben dann – parallel zu den Konfessionsfreien – etwas geringere Zustimmungswerte bei der Ablehnung religiöser Symbole (65 Prozent) sowie der religiösen Formel beim Amtseid (49 Prozent).

Bei den anderen dargestellten Parteipräferenzen sind die Ansichten zu den Items näher beieinander, mit geringen Unterschieden. So weisen die Befragten mit SPD-Präferenz eine höhere Zustimmung zu einem naturalistischen Weltbild aus als die Befragten mit CDU/CSU- bzw. AfD-Präferenz.

Diese Unterschiede zeigen sich auch bei der Ablehnung von religiösen Symbolen in staatlichen Einrichtungen, der 58 Prozent der SPD-Präferenten zustimmen, jedoch nur jeweils 41 Prozent der CDU/CSU- bzw. AfD-Präferenten.

Hinsichtlich der religiösen Formel beim Amtseid stimmen von den SPD- und CDU/CSU-Präferenten mehr für die Beibehaltung dieser Möglichkeit, während bei der AfD Zustimmung wie Ablehnung ähnlich groß sind (45 / 42 Prozent). Auffallend hoch sind auch die Anteile der Befragten, die bei dem Amtseid keine Angabe zu ihrer Auffassung machen wollen (13 – 17 Prozent).

3.5. Regionen West / Ost

Die Unterschiede in der Zustimmung / Ablehnung der drei Items sind zwar vorhanden, doch moderat. Hinsichtlich der Zustimmung zu einem naturalistischen Weltbild ist die Zustimmung in den westlichen Bundesländern zwar etwas geringer als in den östlichen Bundesländern (62 / 67 Prozent), aber weitaus höher als der Anteil der Kirchenmitglieder in den westlichen Bundesländern.

Die Auffassung, dass in staatlichen Einrichtungen keine religiösen Symbole, wie z.B. Kreuze, aufgehängt werden sollten, erhält im Westen wie im Osten mehr Zustimmung, auch wenn sie im Osten ausgeprägter ist (54 zu 48).

Für den religiösen Zusatz beim Amtseid gibt es in den östlichen Bundesländern einen größeren Anteil (50 / 36) für den Amtseid ohne einen religiösen Zusatz. In den westlichen Bundesländern stehen sich zwei gleich große Gruppen (42 / 42) konträr gegenüber.

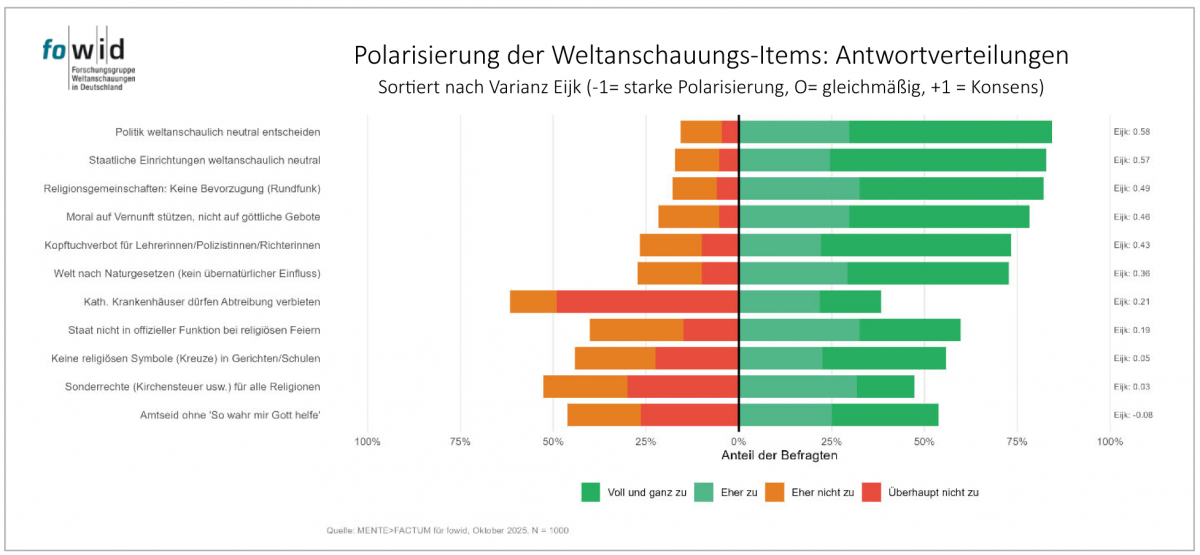

4. Polarisierungen

Für ordinale Variablen, wie bei den vorliegenden Likert-Skalen, lässt sich mit dem „Van-der-Eijk-Polarisierungsindex“ quantifizieren, inwieweit die Befragten zustimmen oder nicht zustimmen. Dabei wird ein gewichteter Durchschnitt der Übereinstimmung bzw. der Polarisierung berechnet. Werte nahe +1 signalisieren starken Konsens, Werte nahe 0 Gleichverteilung, negative Werte deuten auf Polarisierung (bimodale Verteilung) hin.

Bei der Interpretation der Eijk-Werte ist zu beachten, dass hohe positive Werte nicht automatisch Zustimmung zu einer Aussage bedeuten, sondern lediglich, dass sich die Gruppe einig ist, was auch in gemeinsamer Ablehnung der Fall sein kann. Niedrige oder negative Werte signalisieren Meinungsvielfalt oder echte Spaltung innerhalb der Gruppe.

4.1 Allgemeine Ergebnisse

75 Prozent und mehr Zustimmung bekamen die Aussagen: „Politik soll sich weltanschaulich neutral entscheiden“, „Staatliche Einrichtungen sollen weltanschaulich neutral sein“, „Religionsgemeinschaften sollen keine Bevorzugung erhalten“, sowie „Moral soll sich auf Vernunft stützen, nicht auf göttliche Gebote“.

Zwei Drittel Zustimmung (65 Prozent) erhielten die Aussagen: „Lehrerinnen, Polizistinnen und Richterinnen sollten bei ihrer Arbeit kein Kopftuch tragen dürfen“, und „Die Welt beruht auf Naturgesetzen. Übernatürliche Kräfte haben keinen Einfluss.“

Keine Mehrheit, also abgelehnt wurden die Aussagen: „Katholische Krankenhäuser dürfen Abtreibungen verbieten“ sowie „Sonderrechte, wie das kirchliche Arbeitsrecht, sollten allen Religionen zustehen.“

Etwas mehr Zustimmung als Ablehnung bekamen die Aussagen: „Staatsvertreter sollten in offizieller Funktion nicht an religiösen Feiern teilnehmen“, „Religiöse Symbole sollten nicht in Gerichtsälen oder Klassenzimmern aufgehängt werden“, sowie „Bei ihrer Vereidigung sollten Kanzler oder Minister ihren Amtseid ohne ein ‚So wahr mir Gott helfe‘ sprechen“.

Die Eijk-Werte zeigen den stärksten Konsens bei den drei Items zur staatlichen Neutralität. Die höchste Übereinstimmung besteht darüber, dass Politik weltanschaulich neutral entscheiden soll (0,61) und dass staatliche Einrichtungen weltanschaulich neutral sein sollen (0,60). Auch bei der Auffassung, dass Moral sich auf Vernunft stützen soll, nicht auf göttliche Gebote (0,51), herrscht bemerkenswerte Einigkeit. Die Ablehnung einer Bevorzugung von Religionsgemeinschaften im Rundfunk erreicht mit 0,52 ebenfalls ein hohes Niveau.

Bei den meisten konkreteren Anwendungsfragen sinkt die Übereinstimmung aber vergleichsweise. Das Kopftuchverbot für Lehrerinnen, Polizistinnen und Richterinnen liegt bei 0,42 und die Ablehnung des Rechts katholischer Krankenhäuser, Abtreibungen zu verbieten, bei 0,35. Die Teilnahme von Staatsvertretern an religiösen Feiern (0,17), Kreuze in Gerichtssälen und Klassenzimmern (0,01), der Amtseid ohne religiöse Formel (-0,04) und die Ausweitung von Sonderrechten wie der Kirchensteuer auf alle Religionen (0,00) finden deutlich weniger Übereinstimmung. Hier streuen die Antworten breit über alle Kategorien.

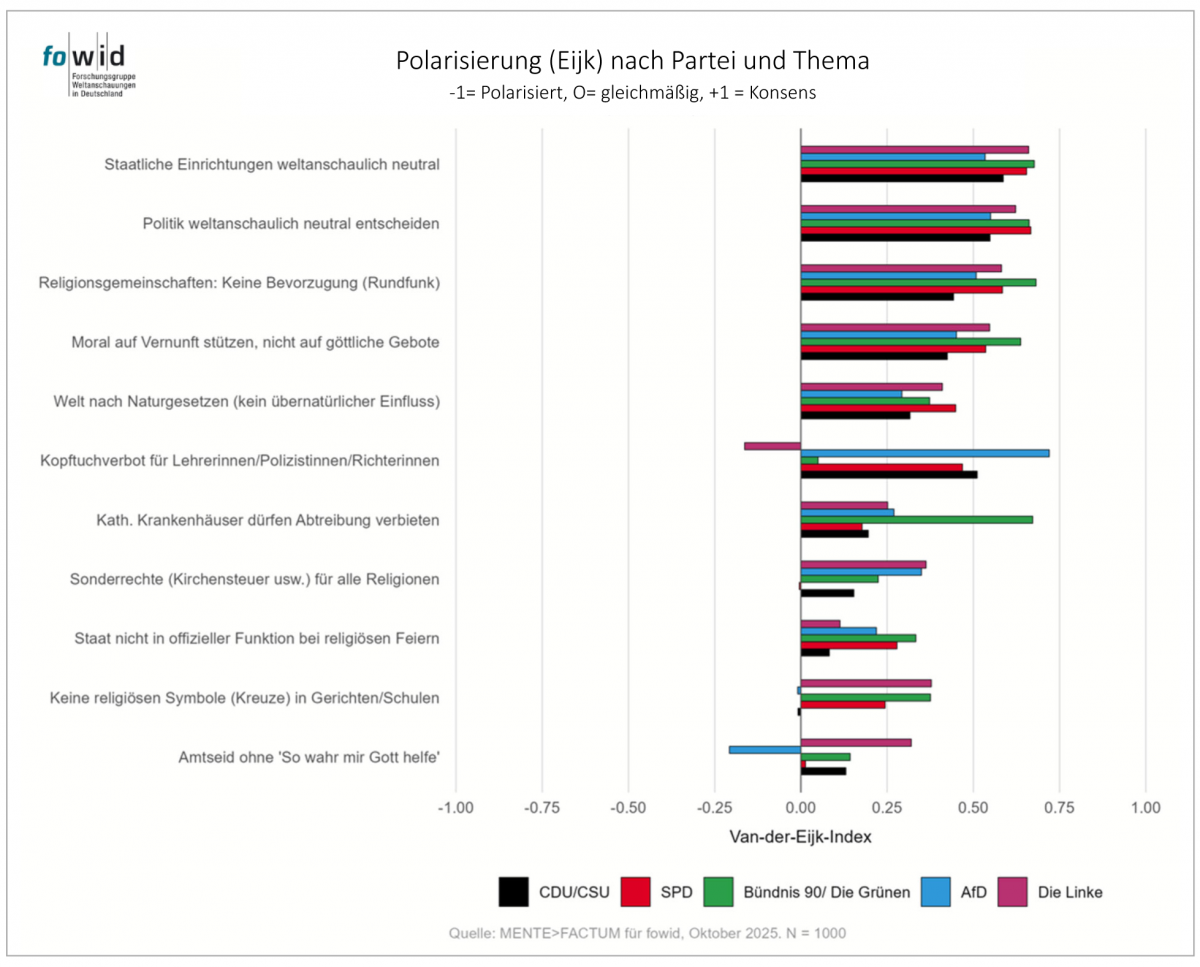

4.2. Polarisierung nach Parteipräferenz

Mit diesem Index lässt sich auch analysieren, bei welchen weltanschaulichen Fragen innerhalb der verschiedenen Wählergruppen Polarisierung oder Konsens herrscht. Die Analyse zeigt deutliche Unterschiede sowohl zwischen den Items als auch zwischen den Parteien.

Auch in der Betrachtung nach Parteipräferenz zeigt sich die bereits beschriebene Polarisierung bei Fragen zu religiösen Symbolen im öffentlichen Raum, zum Gottesbezug im Amtseid und zu Sonderrechten für Religionsgemeinschaften. Besonders auffällig ist jedoch, dass diese Themen die Gruppen nach Parteipräferenz unterschiedlich stark spalten. Beim Amtseid ohne Gottesbezug sind AfD-Präferenten mit einem Eijk von -0,21 relativ stark polarisiert, während Befragte mit Linkenpräferenz hier einen moderaten Konsens erreichen (0,32). Diese Spaltung innerhalb der AfD-Anhängerschaft ist bemerkenswert, da sie zeigt, dass diese Gruppe zwar beim Kopftuchverbot geschlossen auftritt, bei traditionell christlichen Symbolen jedoch keiner einheitlichen Position folgt. Die „christlich-abendländische“ Rhetorik der Partei findet in der Anhängerschaft somit keine konsequente Entsprechung – der Fokus liegt erkennbar auf der Ablehnung des Islam.

Die größte Spannweite über alle Parteien zeigt sich beim Kopftuchverbot für Staatsbedienstete mit einer Differenz von 0,88 zwischen den Extremwerten. Während AfD-Präferenten hier den höchsten Konsens aller gemessenen Kombinationen aufweisen (0,72) und damit geschlossen eine Position vertreten, sind Linken-Präferenten deutlich polarisiert (-0,16). Bei Grünen-Präferenten spaltet dieses Thema mit einem Eijk von nur 0,05 am stärksten von allen untersuchten Fragen. Diese Spaltung offenbart einen Grundkonflikt innerhalb der grünen Anhängerschaft: zwischen säkularen Positionen einerseits und der Betonung individueller Rechte auf Religionsausübung bzw. der Betonung des Minderheitenschutzes andererseits. Bei anderen säkularen Fragen wie der Ablehnung religiöser Symbole in staatlichen Einrichtungen (0,38) oder dem Abtreibungsverbot katholischer Krankenhäuser (0,67) zeigen Grünen-Präferenten im Vergleich zu anderen Parteien deutlich mehr Geschlossenheit.

Die parteispezifische Betrachtung offenbart weitere charakteristische Konfliktlinien. CDU/CSU-Präferenten sind vor allem bei symbolischen Fragen gespalten, nämlich bei der staatlichen Teilnahme an religiösen Feiern (0,08) und bei religiösen Symbolen in staatlichen Räumen (-0,01, also eine gleichmäßige Verteilung über alle Antwortkategorien auf der Likert-Skala). SPD-Präferenten zeigen ihre stärkste Spaltung bei der Frage nach Sonderrechten für alle Religionen statt nur für christliche Gemeinschaften (0,00, ebenfalls eine gleichmäßige Streuung über alle Antwortoptionen) – hier stoßen die zwei verschiedenen Verständnisse von Gleichbehandlung aufeinander: die klassische Trennung von Staat und Religion durch Abschaffung von Privilegien versus eine multikulturelle Gleichstellung durch Ausweitung bestehender Rechte auf alle Religionsgemeinschaften.

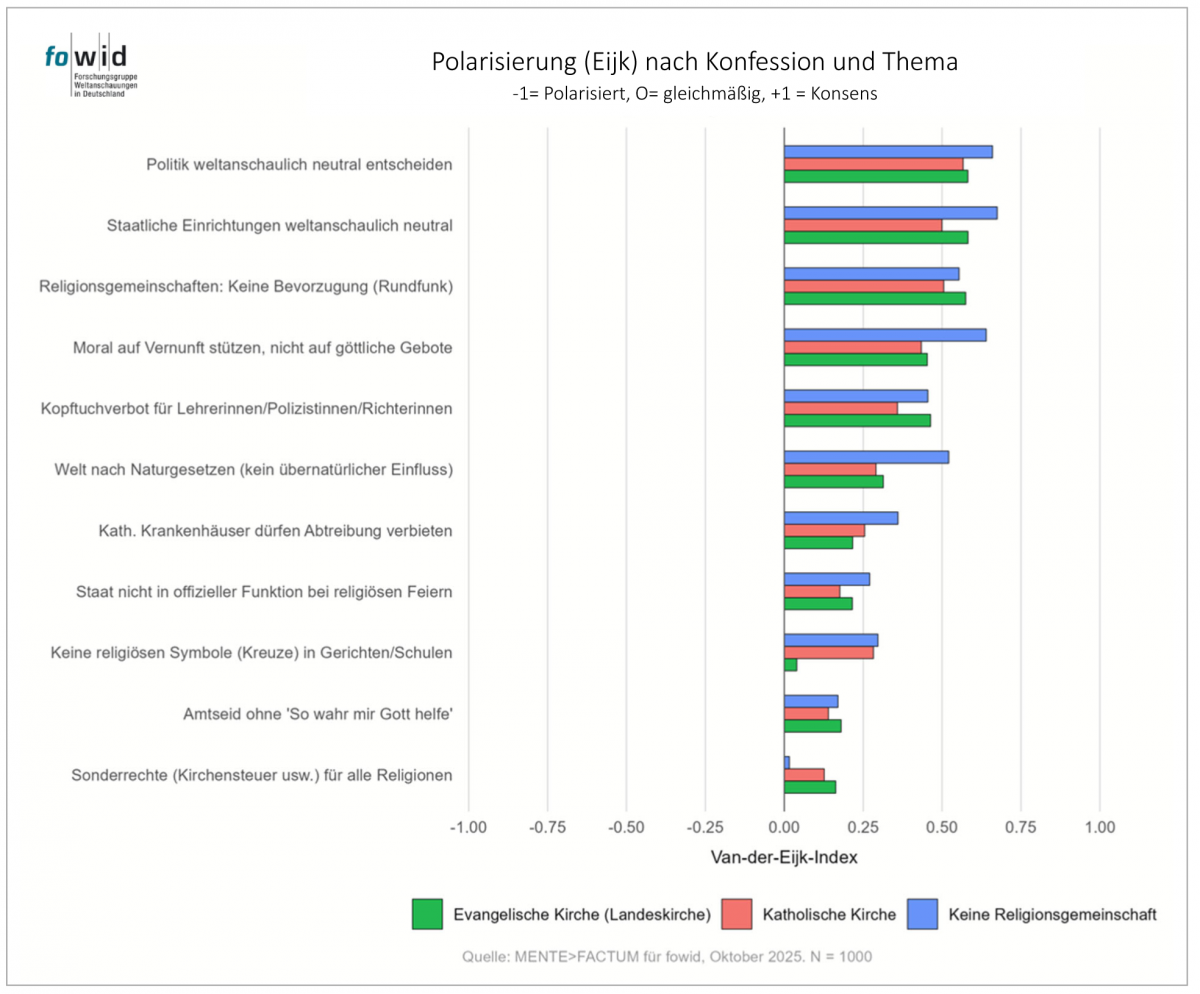

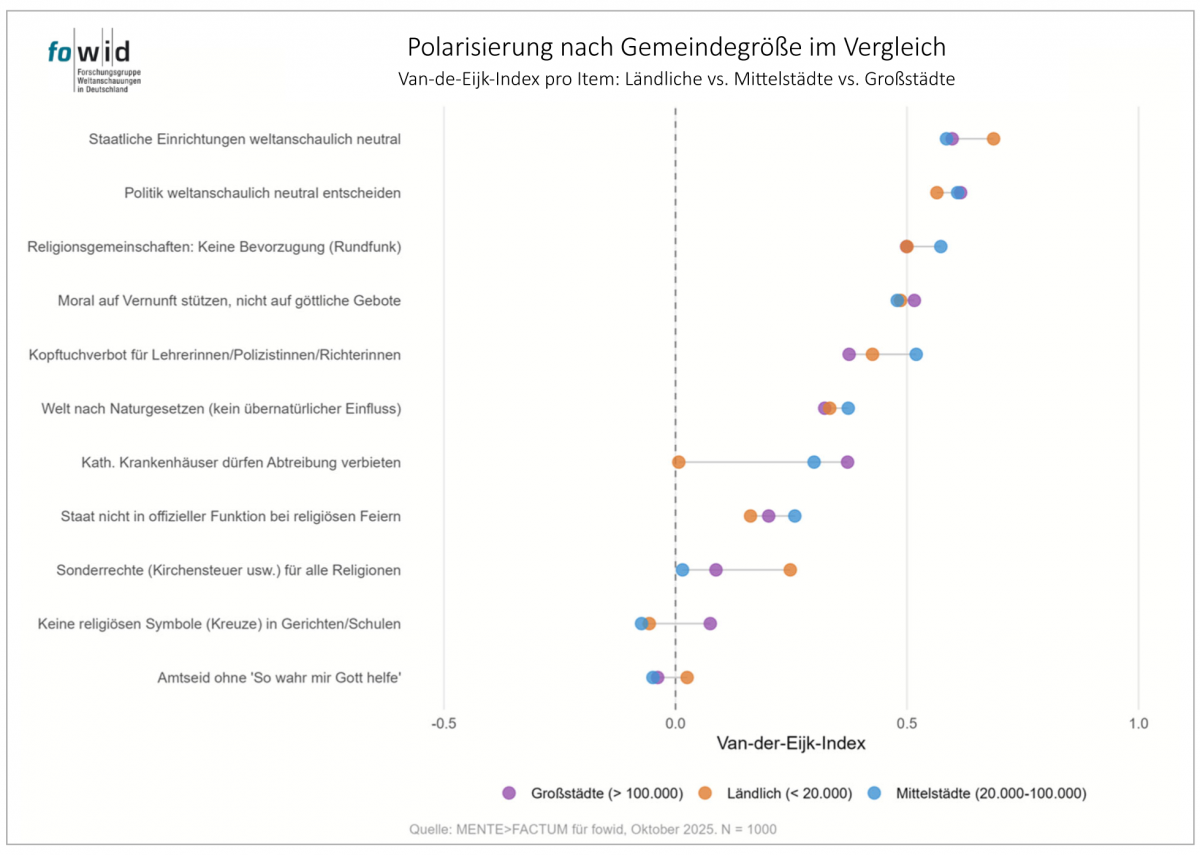

4.3 Polarisierung nach Konfessionszugehörigkeit und Gemeindegröße

In gleicher Weise lässt sich prüfen, ob es hinsichtlich der Konfessionszugehörigkeiten Polarisierungen in den Gruppen gibt.

Bei den Konfessionsfreien gibt es – wie sich bereits in früheren fowid-Analysen zeigte – einen größeren Konsens als unter den Kirchenmitgliedern. Nur bei den „Sonderrechten für alle Religionen“ sind sich die Kirchenmitglieder einiger.Die Analyse nach Gemeindegröße zeigt nur marginale Unterschiede in der durchschnittlichen Polarisierung. Alle Gruppen bewegen sich im Bereich von Ø 0,29 bis 0,33, wobei kleinere Gemeinden (5.000-20.000 Einwohner) geringfügig stärker polarisiert sind als größere Städte. Auf Item-Ebene offenbaren sich jedoch bemerkenswerte Ausreißer. Besonders auffällig ist die Frage zu katholischen Krankenhäusern und Abtreibungsverboten: Während Bewohner mittelgroßer Städte (50.000-100.000 Einwohner) hier einen vergleichsweise hohen Konsens zeigen (0,44), sind Befragte in kleineren Gemeinden (5.000-20.000) relativ stark polarisiert (0,08). Interessanterweise dreht sich das Bild bei der Frage nach Sonderrechten für Religionsgemeinschaften: Hier zeigen Bewohner von Städten mit 20.000-50.000 Einwohnern mit -0,05 die stärkste Polarisierung, während ländlichere Regionen etwas geschlossener auftreten (0,19).

5. Forschungsdesign

5.1. Umfrage

Die Umfrage wurde Anfang Oktober 2025 von dem Markt- und Meinungsforschungsinstitut „MENTE>FACTUM“ durchgeführt. Die Verantwortung lag bei Klaus-Peter Schöppner, der mehr als 20 Jahre das „Emnid-Institut“ leitete (2014 mit „TNS Infratest“ verschmolzen). Die Items der Studie wurden von der „Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland“ in Kooperation mit Klaus-Peter Schöppner formuliert. Die Umfrage mit 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist repräsentativ für die Wohnbevölkerung ab 16 Jahren. Durchgeführt wurde die Studie in Form einer Onlinebefragung. Dieses Design wurde u.a. deshalb gewählt, weil die erhobenen Items recht komplex und daher schriftlich besser zu verstehen und zu beantworten sind als im Rahmen einer Telefonbefragung. Zudem sind die traditionellen Einwände gegen Onlinebefragungen obsolet geworden, da die Bevölkerung (im Unterschied zu den ersten fowid-Umfragen vor 20 Jahren) recht flächendeckend Zugang zum Internet hat. Eine leichte Verzerrung der Ergebnisse wäre allerdings bei der Altersgruppe 60+ denkbar (80-Jährige, die an Online-Umfragen teilnehmen, sind vermutlich innovationsfreudiger, säkularer und verfügen über einen höheren Bildungsgrad als der Durchschnitt ihrer Alterskohorte).

Der von „Mentefactum“ erstellte „Berichtsband der Umfrage“ findet sich unten in der Anlage dieser Meldung. Interessierten übermitteln wir auf Anfrage gerne auch den SPSS-Datensatz der Studie.

5.2 Auswertung

Die Auswertungen und Grafiken der Kapitel 2 und 3 wurden mithilfe von MS Excel erstellt. Bewusst wurde dabei die Gruppe der Muslime nicht berücksichtigt, obgleich deren Antworten sehr interessant und teilweise überraschend waren. So stimmten 66,7 Prozent der befragten Muslime (ein höherer Anteil als bei den Katholiken!) der Aussage zu, „Entscheidungen, bei denen es um Wertvorstellungen und Moral geht, sollten sich auf Vernunft und Mitgefühl stützen, nicht auf göttliche Gebote“. Allerdings ist die Stichprobe der Umfrage sehr klein und daher wenig aussagekräftig: Insgesamt umfasste die Gruppe der Muslime im Sample nur 30 Personen, was 3 Prozent der Gesamtpopulation von 1.000 Befragten entspricht. Diese relativ geringe Stichprobengröße der „Muslime“ muss keineswegs der Repräsentativität der Studie entgegenstehen, denn sie korrespondiert durchaus mit vorangegangenen fowid-Analysen, siehe die Darstellung der „Religionszugehörigkeiten 2024“, wo der Bevölkerungsanteil der „Konfessionsgebundenen Muslime“ mit 4 Prozent ausgewiesen wurde. Hierbei ist zu berücksichtigen: Längst nicht alle Menschen, die gemeinhin als „Muslime“ etikettiert werden, verstehen sich selbst als „Muslime“. Insofern ist es möglich, dass einige von ihnen bei der aktuellen Umfrage angegeben haben, „konfessionsfrei“ zu sein.

Die Analysen in Kapitel 4 erforderten ein komplexeres Auswertungsdesign als die Kapitel 2 und 3: Zur Quantifizierung von Konsens und Polarisierung in den Antwortverteilungen wurde der Übereinstimmungsindex A nach van der Eijk (2001) berechnet. Dieser Index eignet sich besonders für ordinalskalierte Daten wie die hier verwendete vierstufige Likert-Skala, da er – im Unterschied zu Mittelwerten – die gesamte Verteilungsstruktur der Antworten berücksichtigt und zwischen Konsens, diffuser Uneinigkeit und echter Polarisierung unterscheidet.

Die Berechnung erfolgte mit dem R-Paket `agrmt` (Version 1.42.12) auf Basis der absoluten Häufigkeiten der vier Antwortkategorien für jedes Item. Antworten mit „Keine Antwort/ Weiß ich nicht“ wurden aus der Berechnung ausgeschlossen. Für die Subgruppenanalysen nach Parteipräferenz, Konfession und Gemeindegröße wurden nur Gruppen mit mindestens 30 gültigen Antworten pro Item berücksichtigt, um verzerrende Effekte durch zu geringe Fallzahlen zu vermeiden. Die Datenaufbereitung und -analyse erfolgte in der statistischen Programmierumgebung R unter Verwendung der Pakete `haven`, `dplyr`, `tidyr` und `forcats`. Die Visualisierungen wurden mit `ggplot2` erstellt.

Tabellen: