Kirchenaustritte: Wer, wann und warum

Für die Säkularisierung in Deutschland sind die Kirchenaustritte ein wesentlicher Faktor. Das ist Anlass und – aufgrund neuer Daten – auch die Möglichkeit, diese Personengruppe genauer zu analysieren: wer sie sind, welche Gründe sie nennen, welche Unterschiede es gibt und welche Wirkungen wie Konsequenzen – vor allem finanzieller Art – das für die Kirchen hat.

1. Datenbasis

2. Wer?

3. Wann und Wo?

4. Warum?

- Exkurs: Kirchensteuer

5. Welche Wirkung?

6. Methodische Nachbemerkung

1. Datenbasis

Die folgenden Auswertungen beruhen weitestgehend auf den Daten des ALLBUS 2023 (Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften). Erhebungszeitraum: April bis September 2023, Grundgesamtheit: Personen, die zum Befragungszeitpunkt in Privathaushalten lebten und vor dem 01.01.2005 geboren sind. Anzahl der Befragten: 5.246, Anzahl der Variablen: 605.

Für die Untersuchung der Austrittsgründe wurde im ALLBUS erstmalig eine 15-teilige ‚Fragebatterie‘ verwendet: zwei Filterfragen (mit Fragen einer früheren Kirchenmitgliedschaft = Kirchenaustritt und welcher Konfession) sowie 13 thematische Vorgaben von möglichen Gründen. (Zur Nicht-Vergleichbarkeit dieser Umfrage mit anderen ähnlichen Umfragen, gibt es eine „Methodische Nachbemerkung“ am Schluss dieses Textes.)

Mit der Filterfrage wurde es möglich, die Konfessionsfreien (ALLBUS: „Konfessionslos“) hinsichtlich früherer Kirchenmitglieder (= Kirchenaustritt) und ‚autochthoner‘ Konfessionsfreien, die niemals einer Kirche angehört haben, also z. B. nicht getauft sind, zu untergliedern.

Als „Bevölkerung“ wird die Gesamtheit der Befragten in der repräsentativen ALLBUS-Umfrage verstanden, die älter als 18 Jahre sind. Diese Eingrenzung wird in allgemeinen Bevölkerungsstatistiken nicht verwendet.

2. Wer?

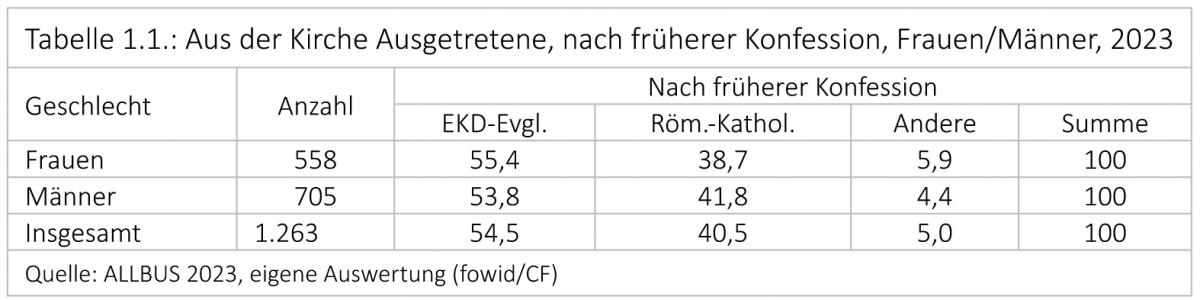

Von den Konfessionsfreien in Deutschland sind (2023) rund 40 Prozent autochthon, d. h. niemals christliches Kirchenmitglied gewesen, und entsprechend rund 60 Prozent sind frühere Kirchenmitglieder, zu 95 Prozent EKD-Evangelisch oder römisch-Katholisch. (s. Tabelle 1), die aus der vormaligen Kirchenzugehörigkeit ausgetreten sind. Um diese Personengruppe handelt es sich im Folgenden.

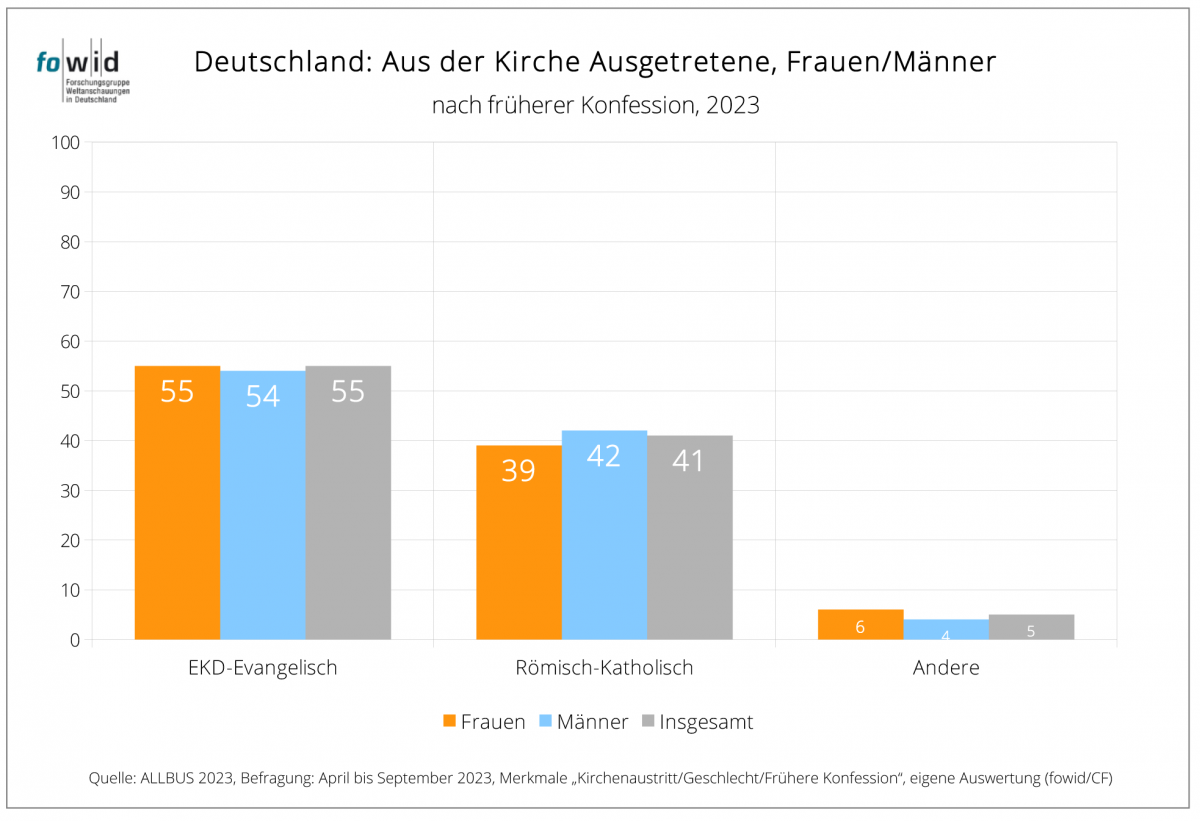

Von diesen „Aus der Kirche Ausgetretenen“ sind 55 Prozent ehemals EKD-Evangelisch gewesen, 41 Prozent römisch-katholische Kirchenmitglieder. Von den evangelischen Freikirchen und anderen christlichen Religionsgemeinschaften sind es jeweils rund zwei Prozent. Darin wird auch deutlich, dass die Kirchenaustritte in den 1970er/1990er-Jahren vorrangig die EKD-Landeskirchen betraf. Hinsichtlich Frauen bzw. Männern besteht dabei kein signifikanter Unterschied.

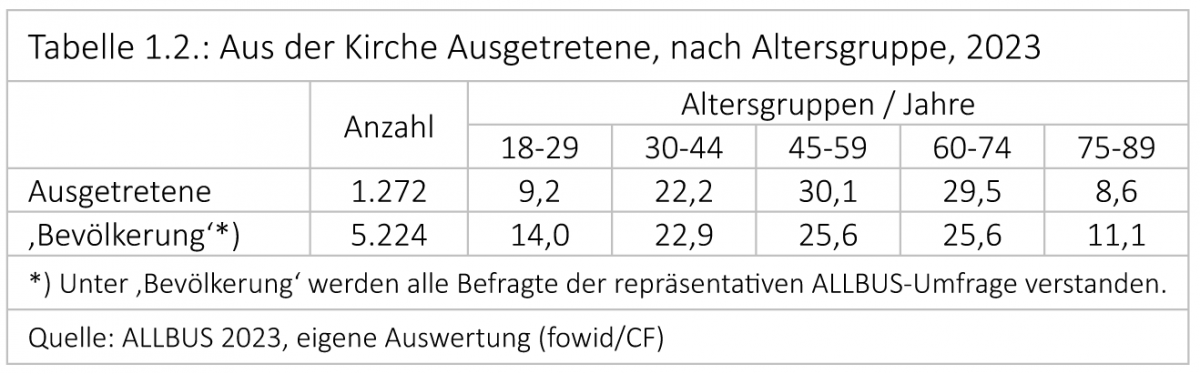

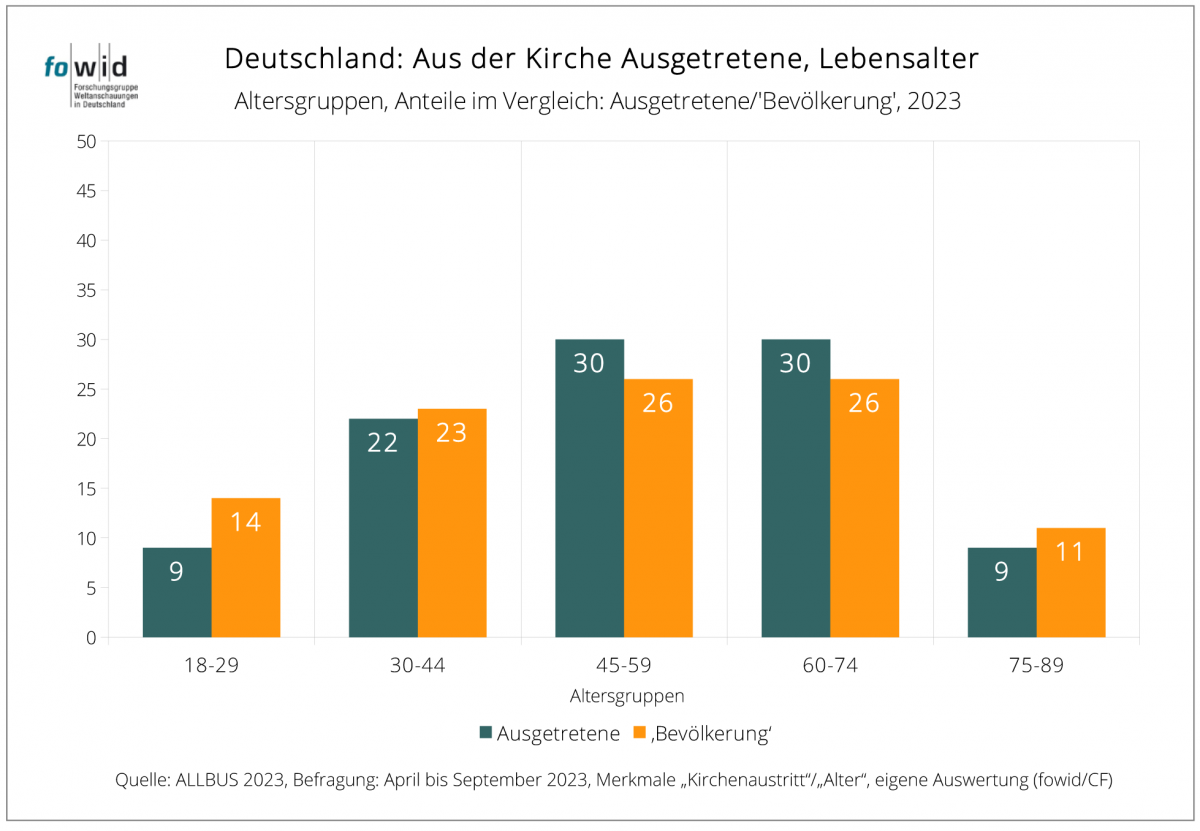

Hinsichtlich des Lebensalters sind – in der Gesamtschau 2023 – die älteren Altersgruppen (45-59 und 60-74) leicht stärker vertreten als in der Bevölkerung, d. h. die Geburtsjahrgänge 1949-1978. (s. Tabelle 2)

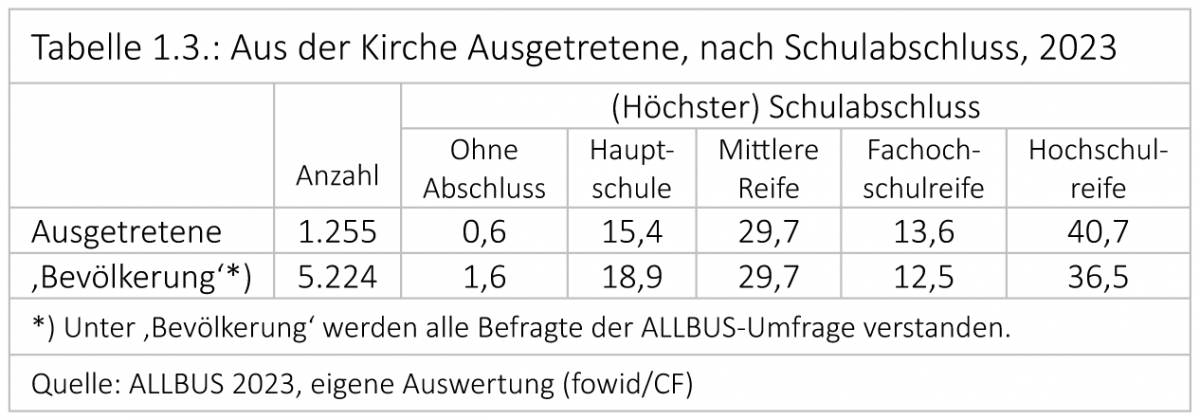

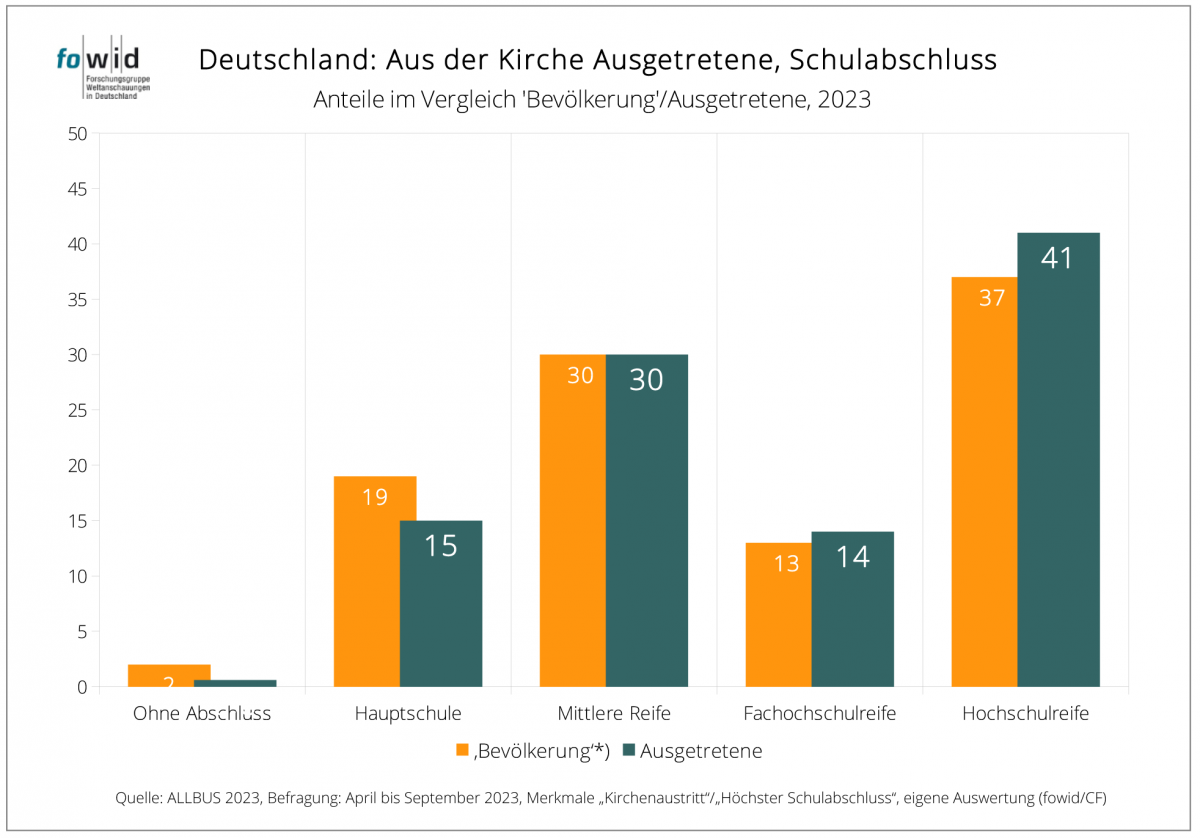

In den formalen Schulabschlüssen sind die etwas geringeren Anteile der Hauptschüler unter den Ausgetretenen und der leicht höhere Anteil der Absolventen mit Hochschulreife nicht signifikant. (s. Tabelle 1.3.)

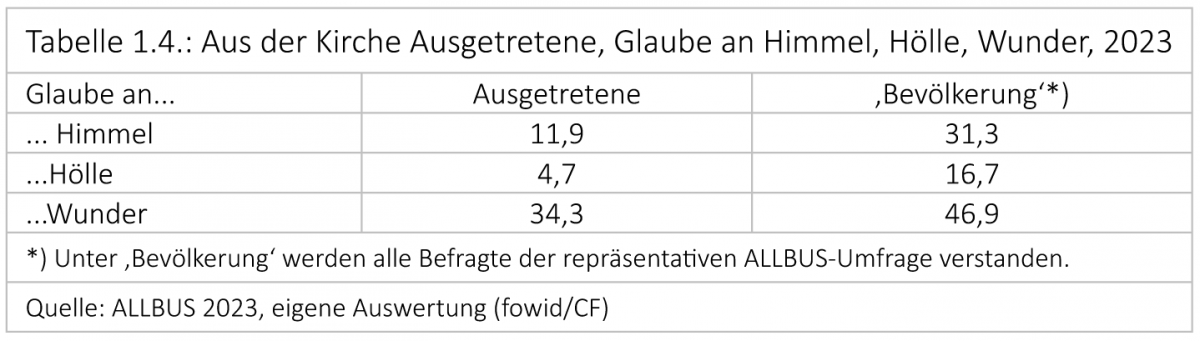

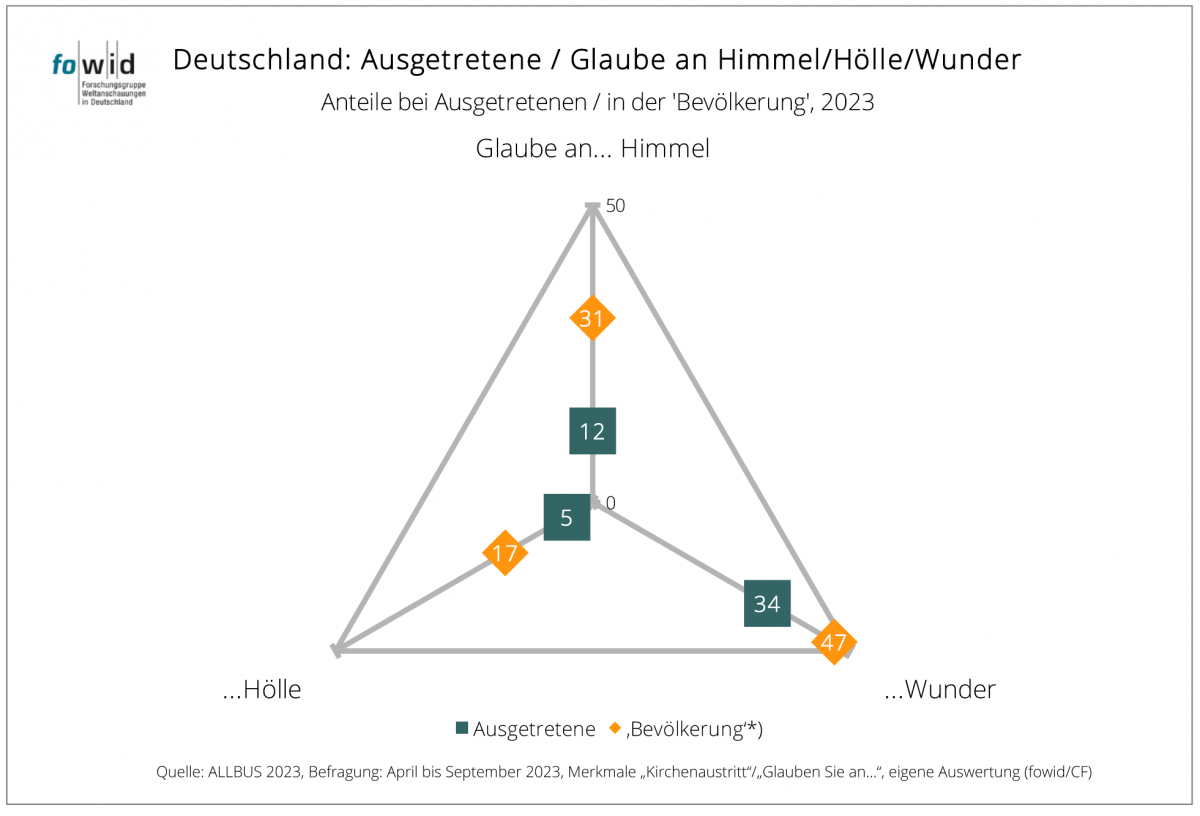

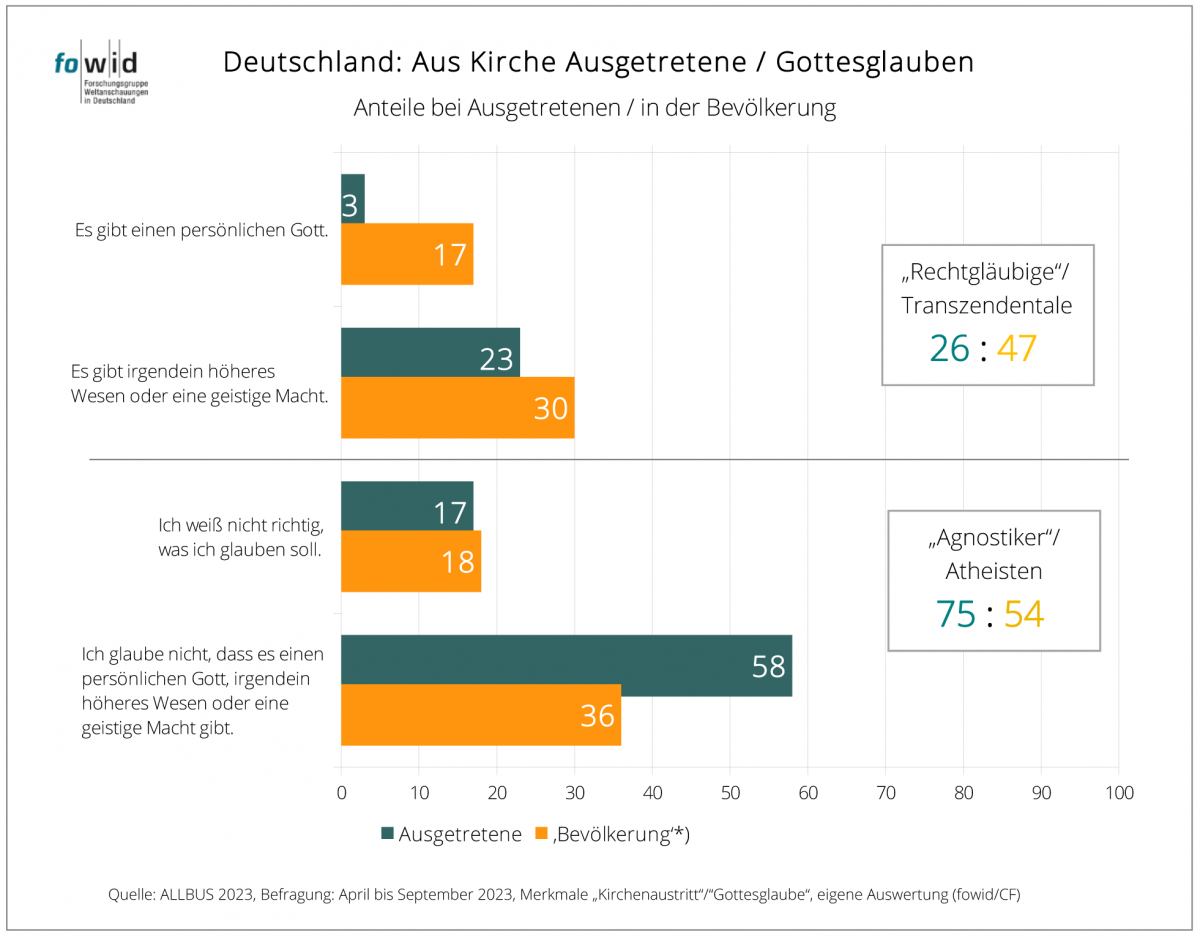

Im Glauben an Himmel, Hölle und Wunder sind die Unterschiede ausgeprägt unterschiedlich. Bei den christlich-religiösen Glaubensangeboten wie Himmel und Hölle sind sie deutlicher (12:31 bzw. 5:17) als bei den nicht ausschließlich religiös konnotierten „Wundern“ (34:47). (s. Tabelle 1.4)

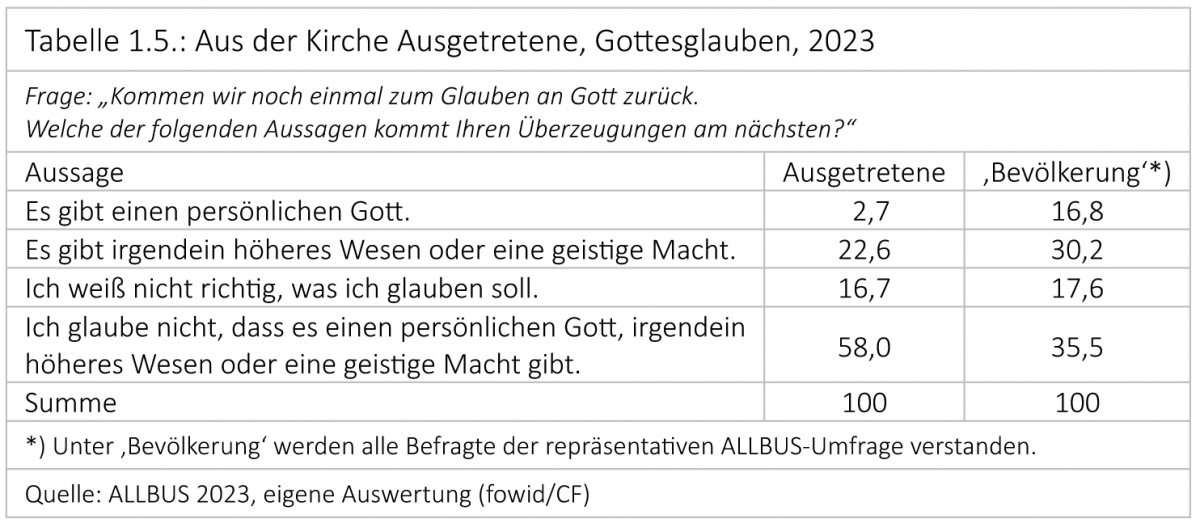

Das Gleiche gilt für die Gottesvorstelllungen (s. Tabelle 1.5). Mehrheitlich teilen die Ausgetretenen zwar nicht-religiöse Vorstellungen (58 Prozent glauben nicht an einen Gott), aber ein Viertel (26 Prozent) nennen religiöse Vorstellungen eines persönlichen Gottes bzw. eines höheren Wesens/Macht.

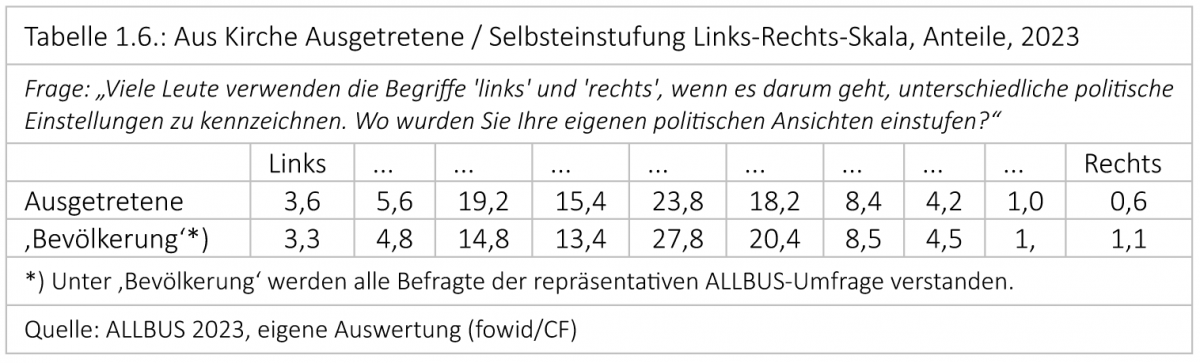

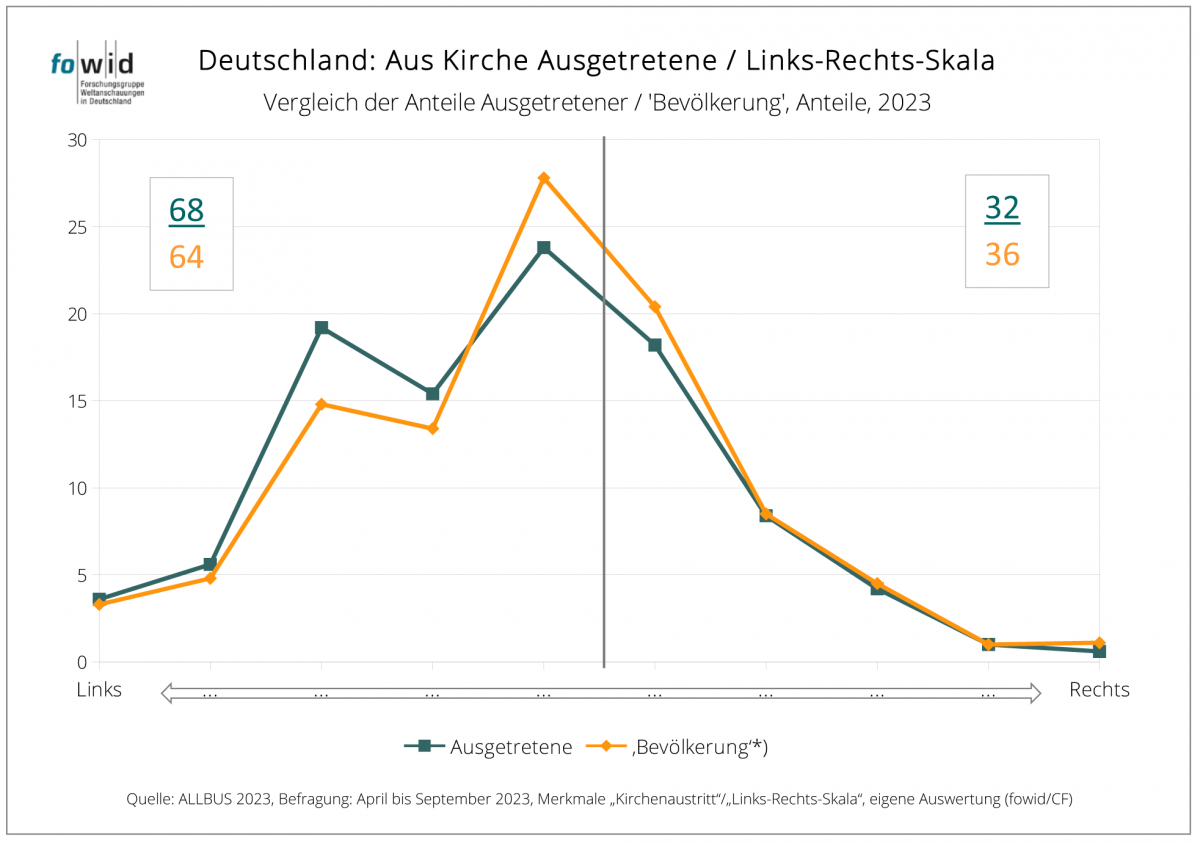

In der Einstufung der politischen Ansichten auf einer ‚Links-Rechts-Skala‘ ordnen sich die Ausgetretenen ebenso wie die Bevölkerung zu rund zwei Dritteln links der Mitte ein. (s. Tabelle 1.6.)

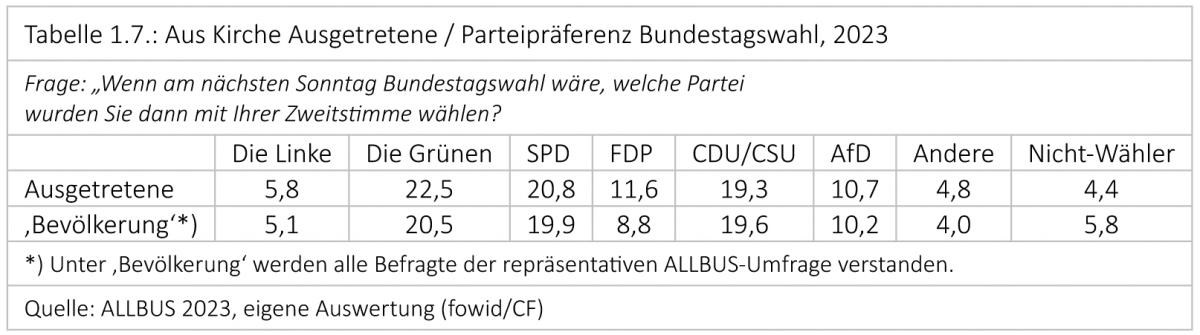

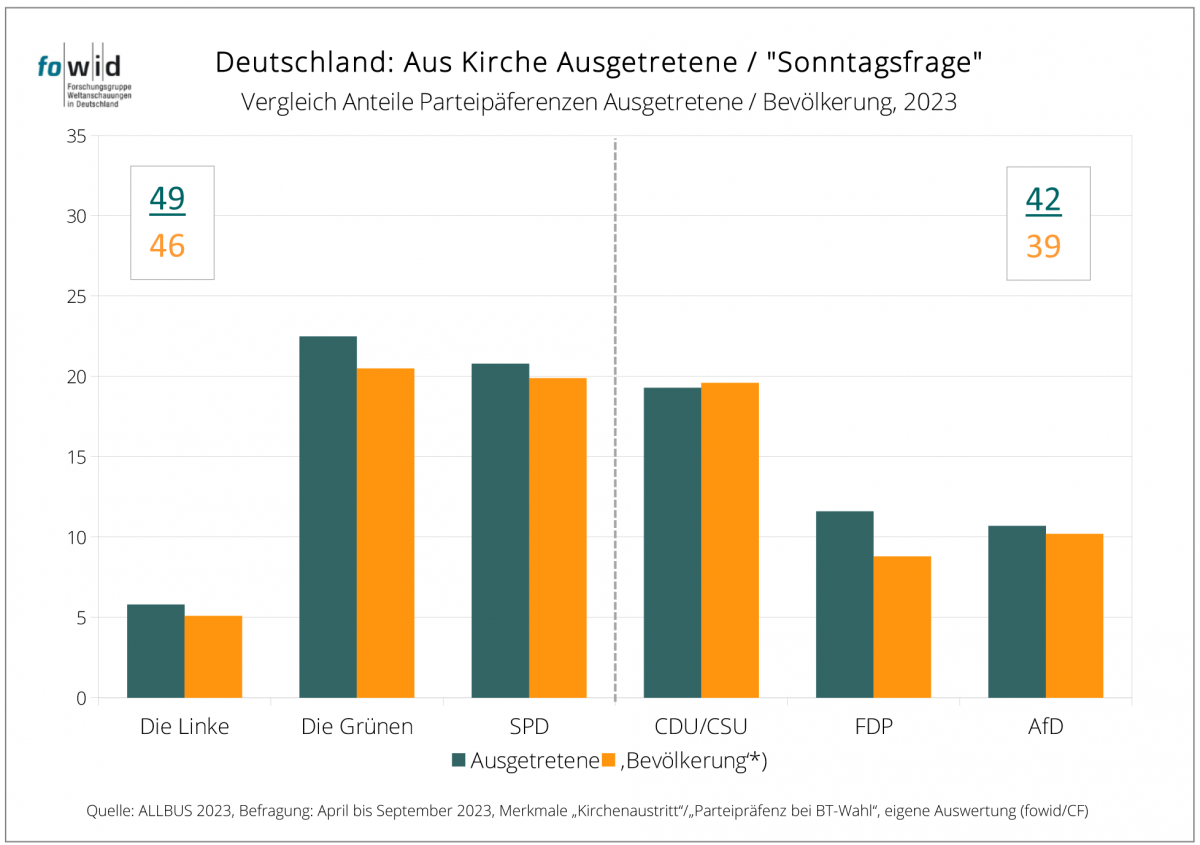

Das gilt auch für die Parteipräfenzen bei der „Sonntagsfrage“ (2023), deren Anteile parallel verlaufen. (s. Tabelle 1.7.)

Zwischenergebnis: Das Besondere ist das Normale, dass sich sowohl in den demografischen wie den politikbezogenen Merkmalen keine signifikanten Unterschiede zwischen den Ausgetretenen und der Bevölkerung feststellen lassen. Allein in Fragen des Glaubens ist einerseits eine distanziertere Sichtweise sichtbar wie ebenso, andererseits, nennenswerte Anteile von religiösen Vorstellungen. Das ist bei der religiösen Sozialisation dieser vormaligen Kirchenmitglieder nicht verwunderlich. Es wäre eine weitere Aufgabe, zu klären, ob das bei den autochthonen Konfessionsfreien ebenso ist.

3. Wann und Wo

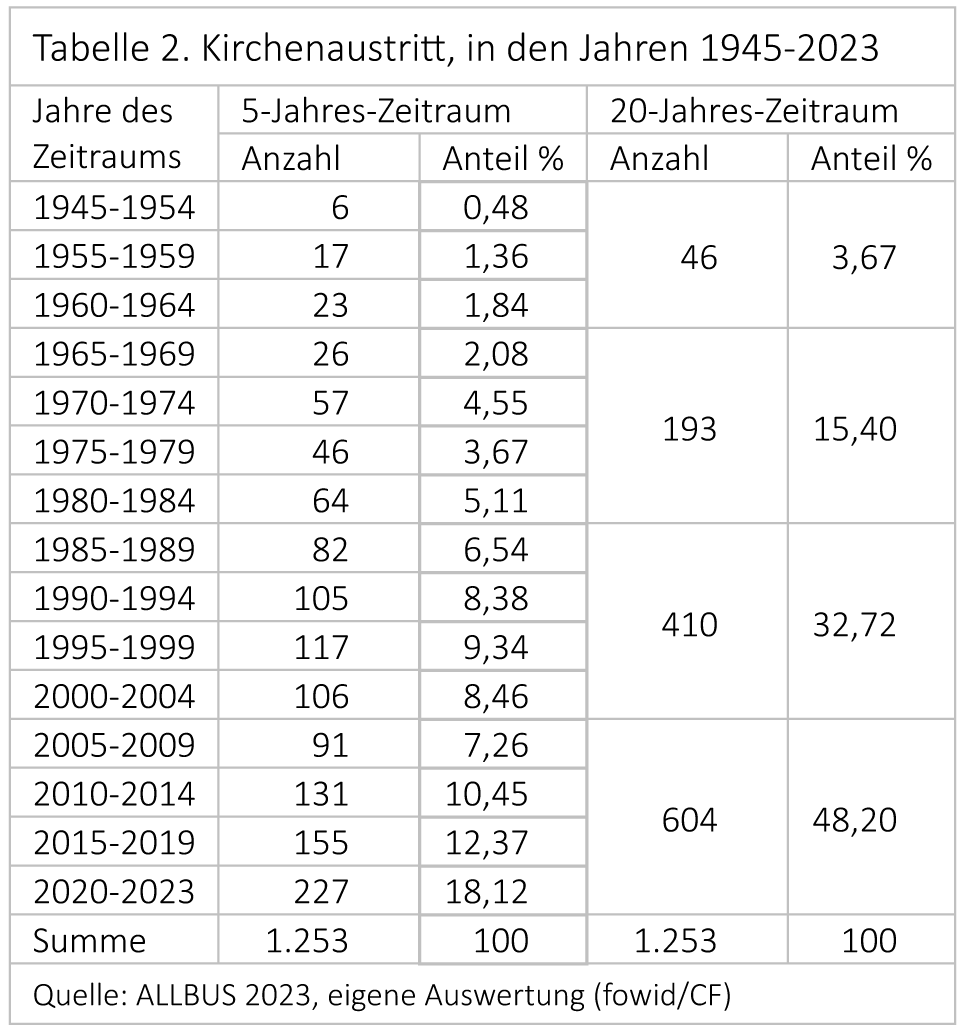

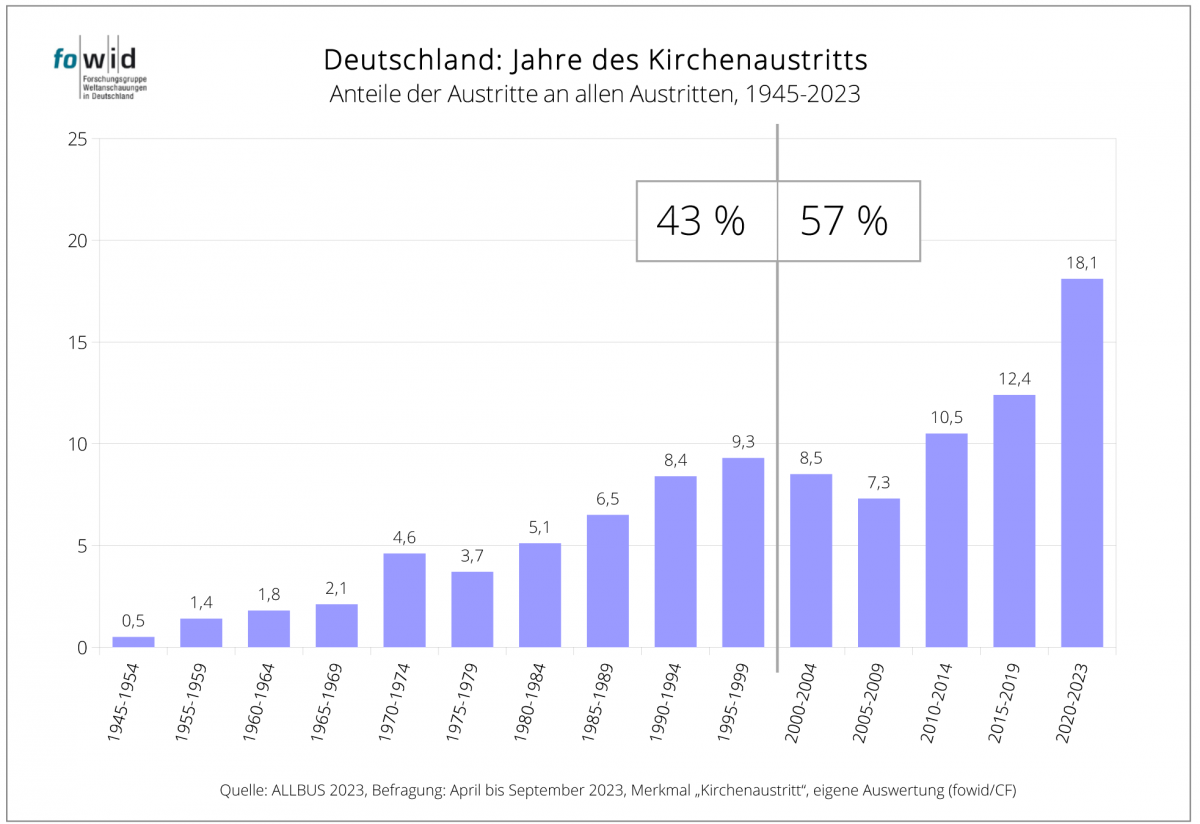

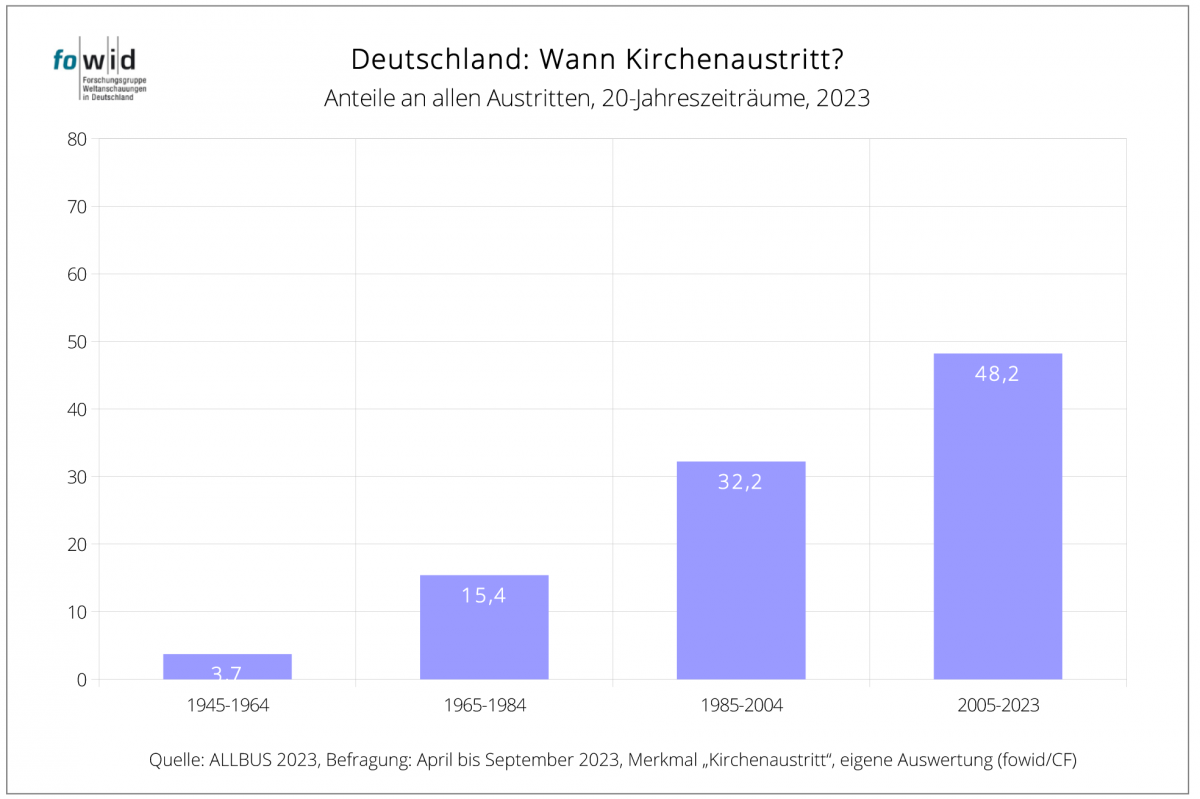

Die Frage nach dem Jahr des Kirchenaustritts erbringt die relative Verteilung auf die Gesamtheit der Ausgetreten im Jahre 2023 (s. Tabelle 2). Sie ist eine ‚Momentaufnahme‘, spiegelt aber insofern die Zeitreihe der Kirchenaustritte wider, die ihre Spitzenwerte im 20. Jh. in den 1970er und 1990er Jahren hatte.

In Zusammenfassung auf vier 20-Jahreszeiträume wird die ansteigende Entwicklung noch deutlicher.

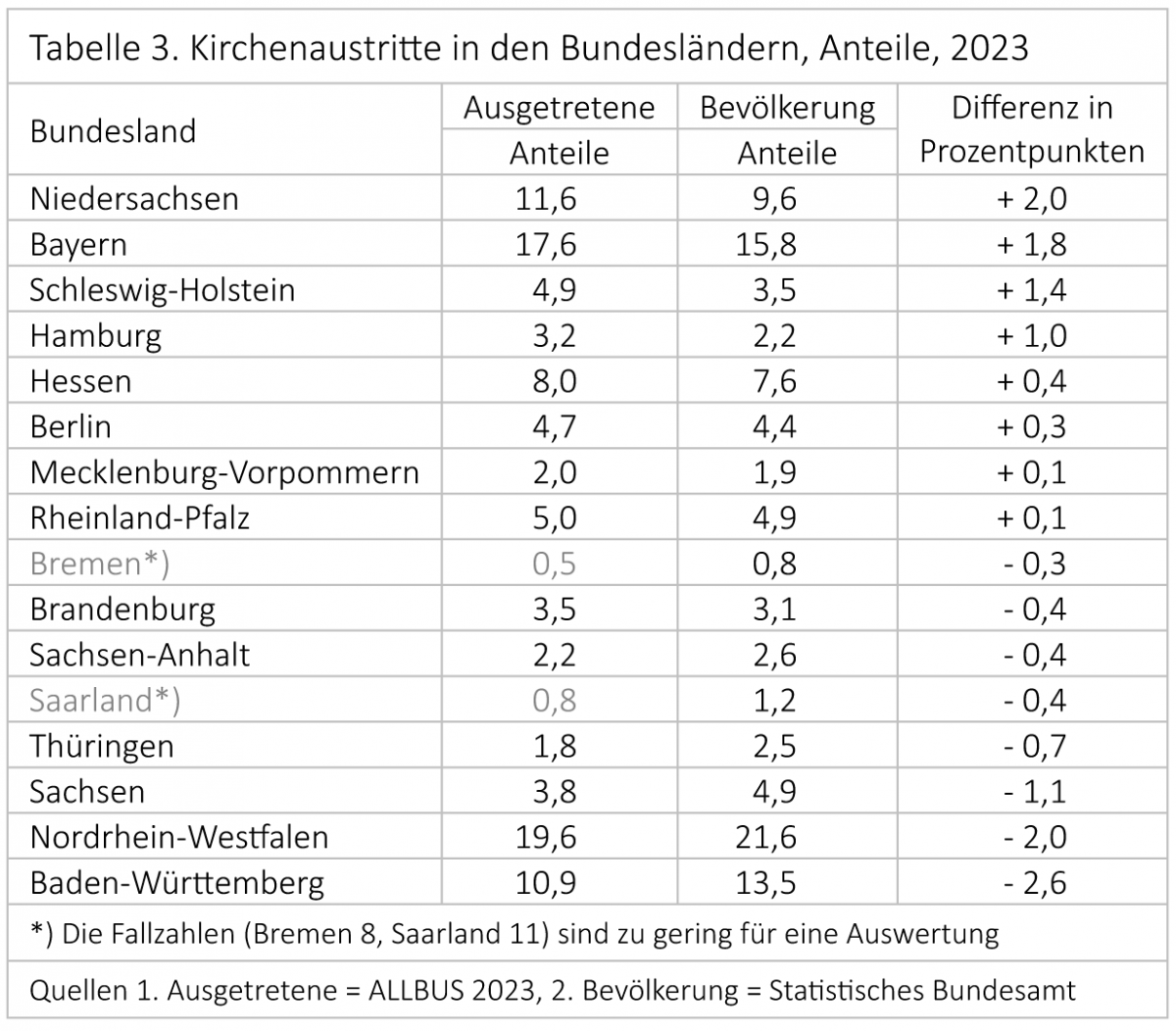

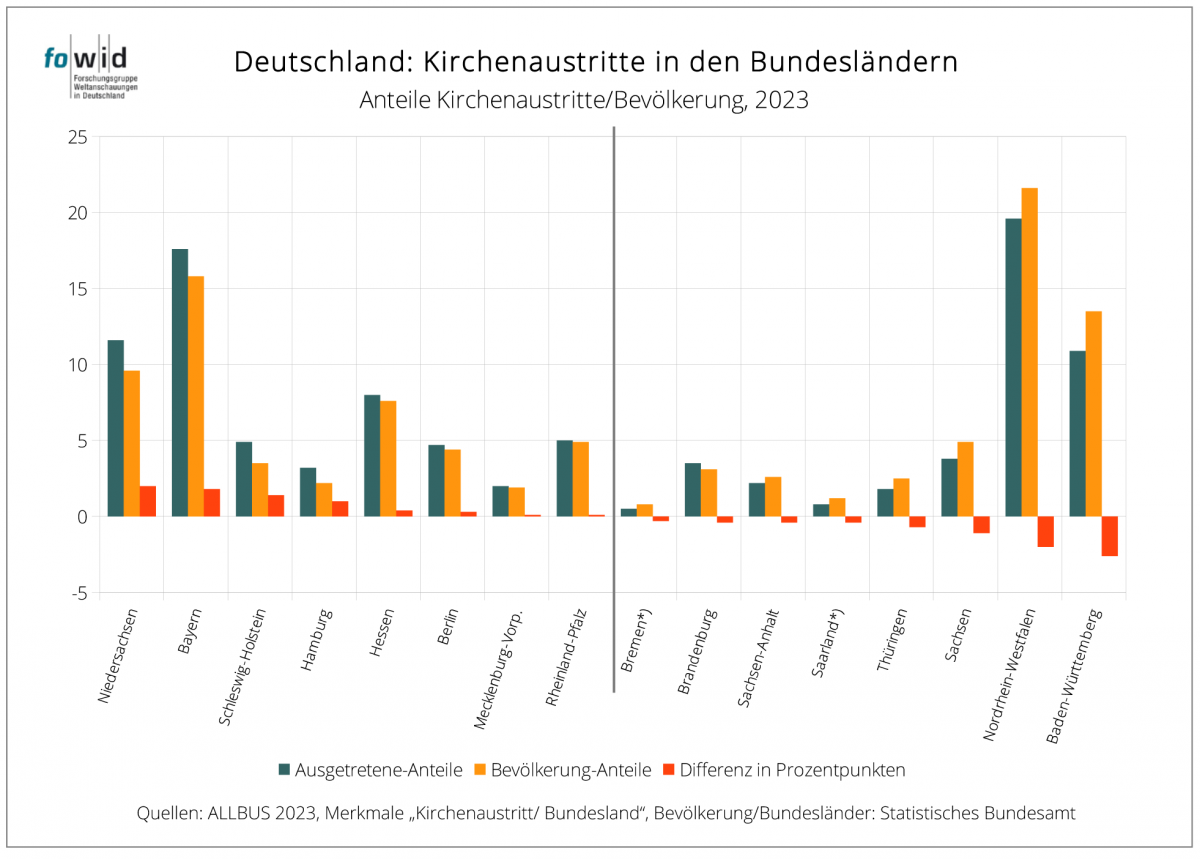

In der Verteilung der Anteile der Kirchenaustritte auf die Bundesländer zeigt sich - im Vergleich mit dem Bevölkerungsanteil der Bundesländer -, dass Niedersachsen und Bayern eine Gemeinsamkeit haben: der Anteil der Ausgetretenen ist bei ihnen höher als der Bevölkerungsanteil. Für Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg gilt das Gegenteil. (s. Tabelle 3)

4. Warum?

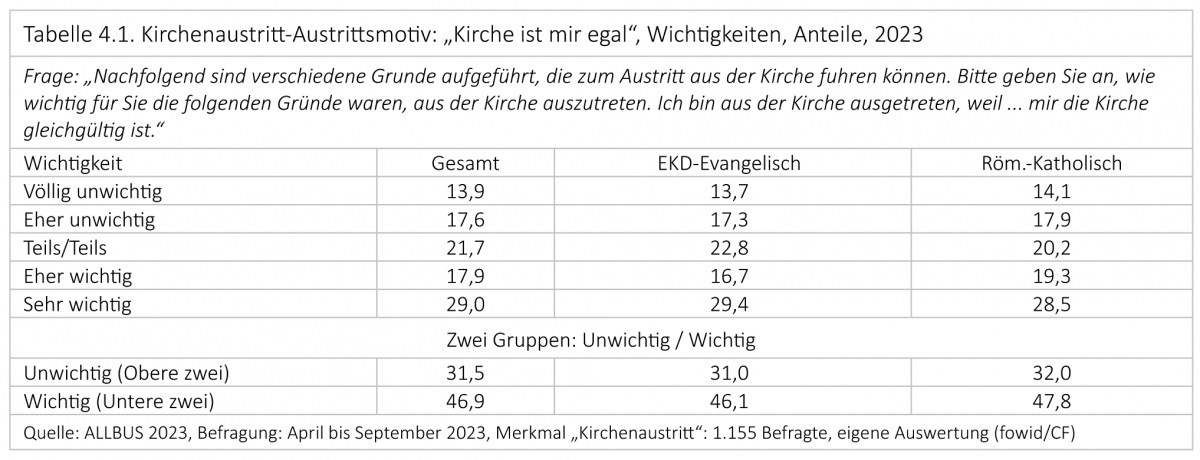

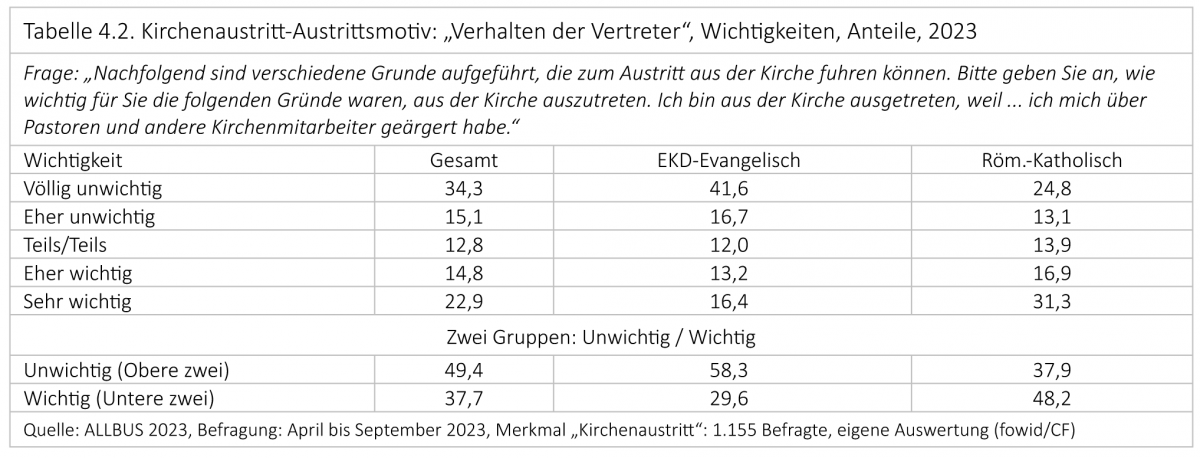

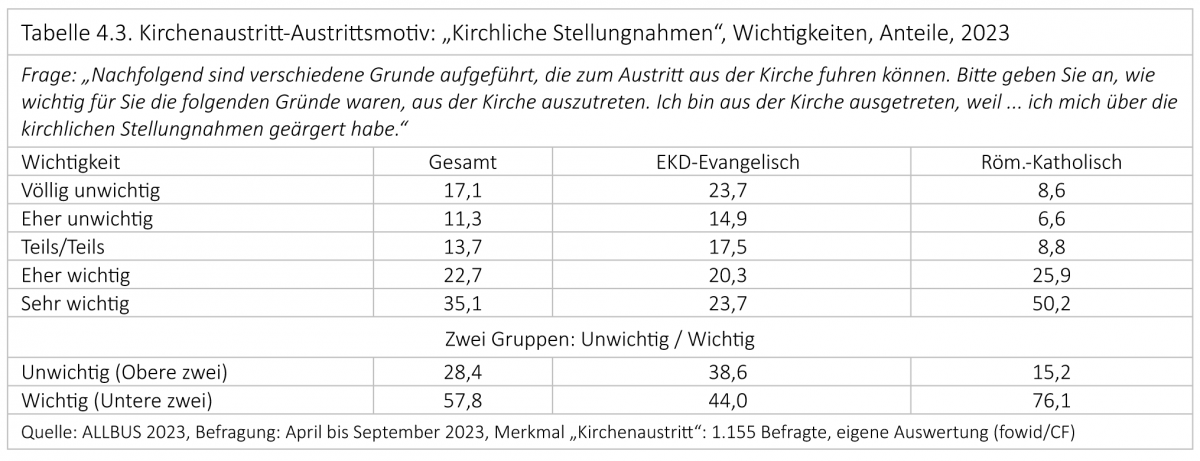

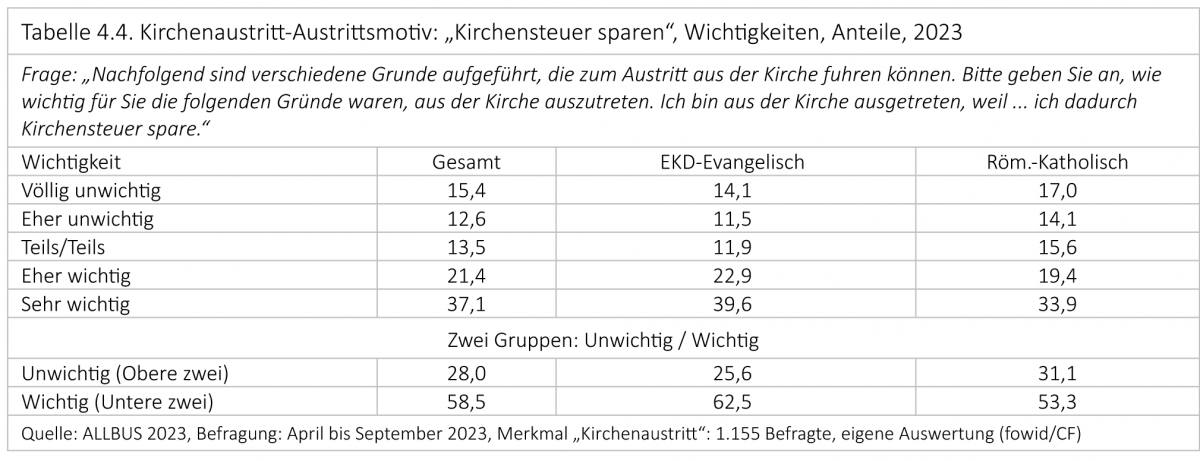

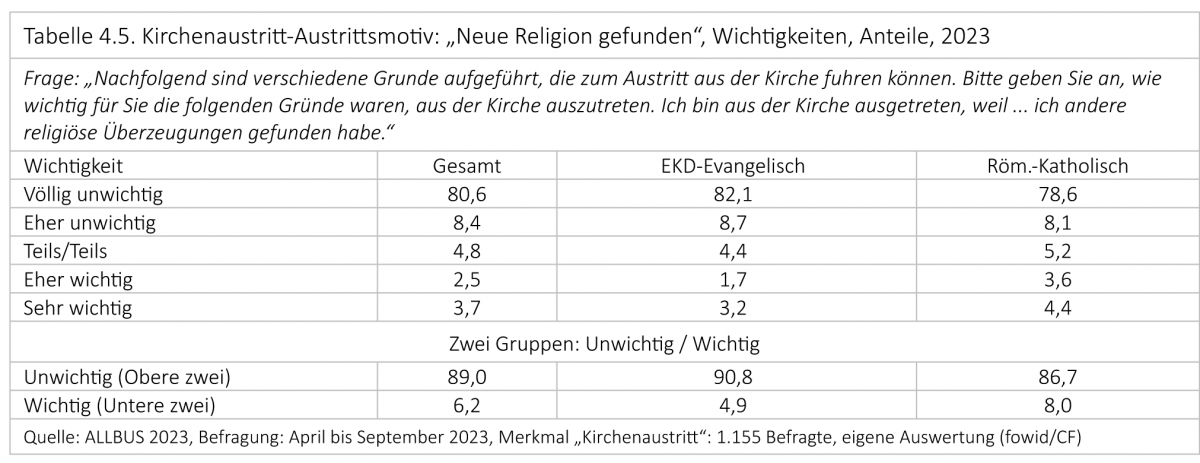

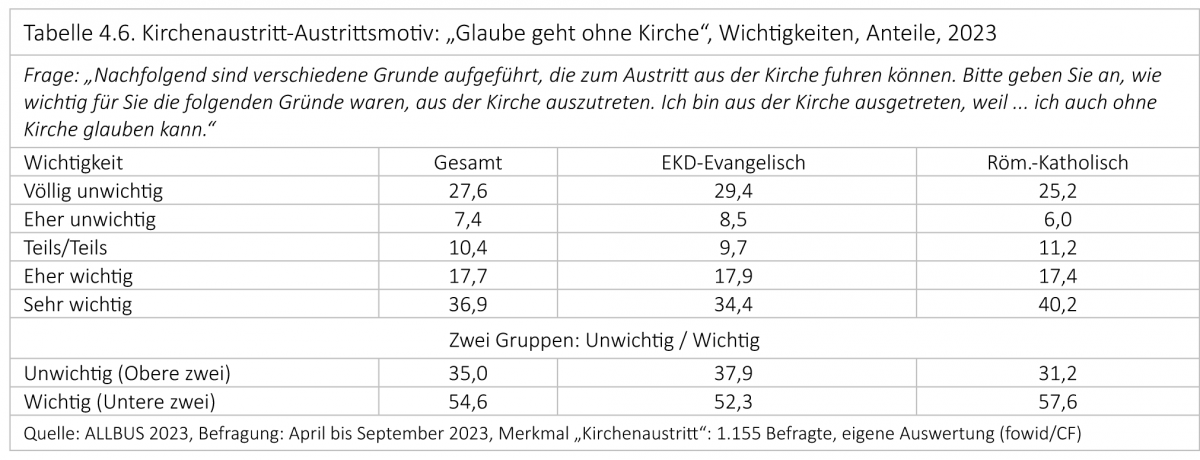

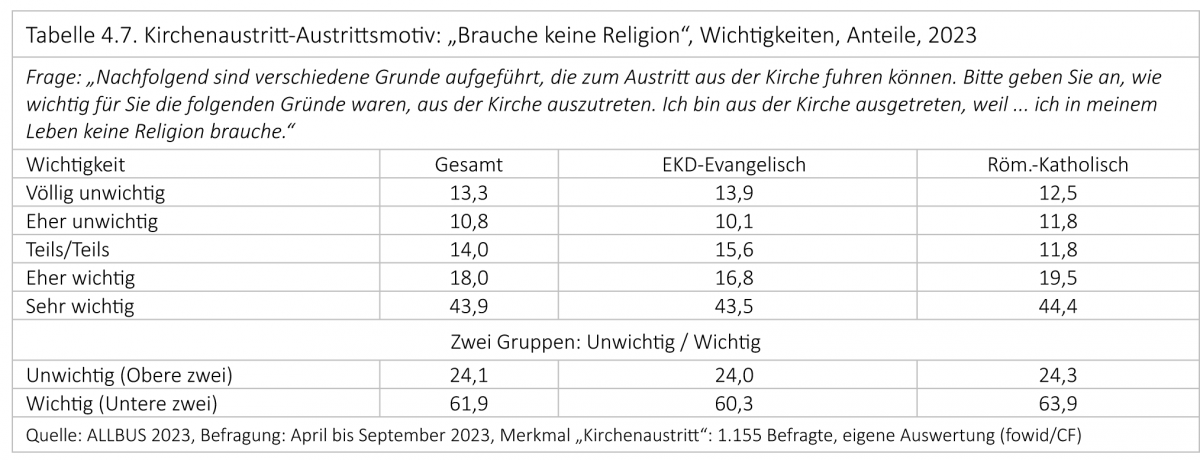

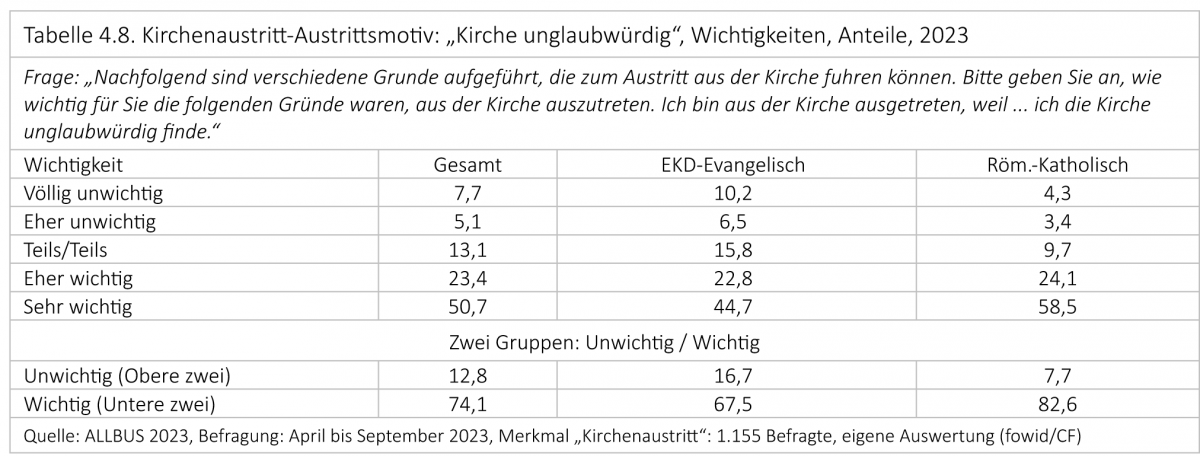

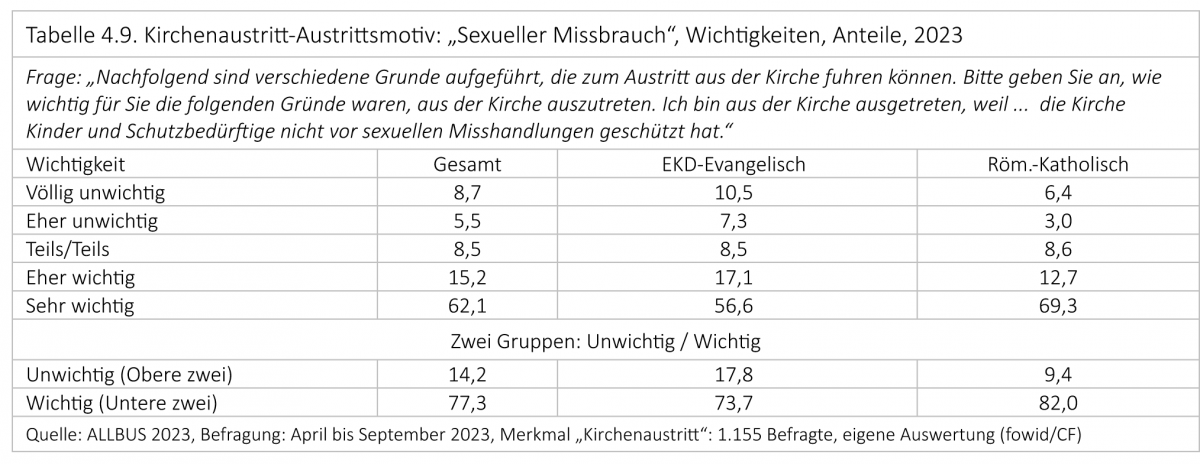

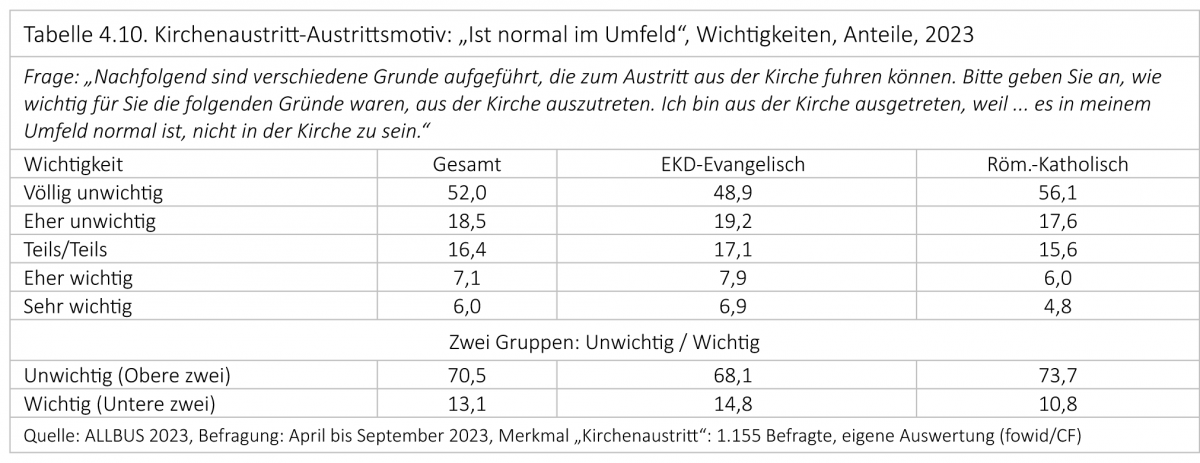

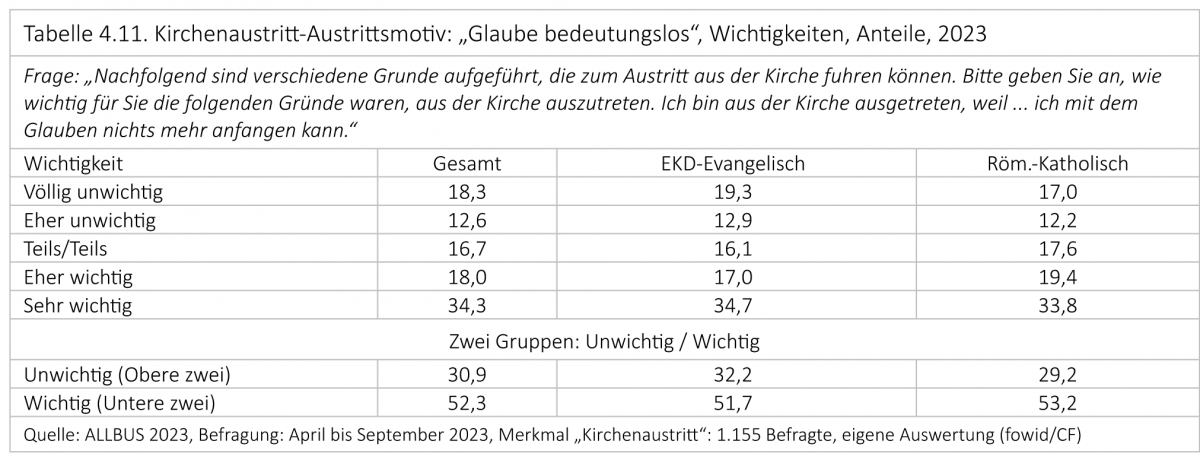

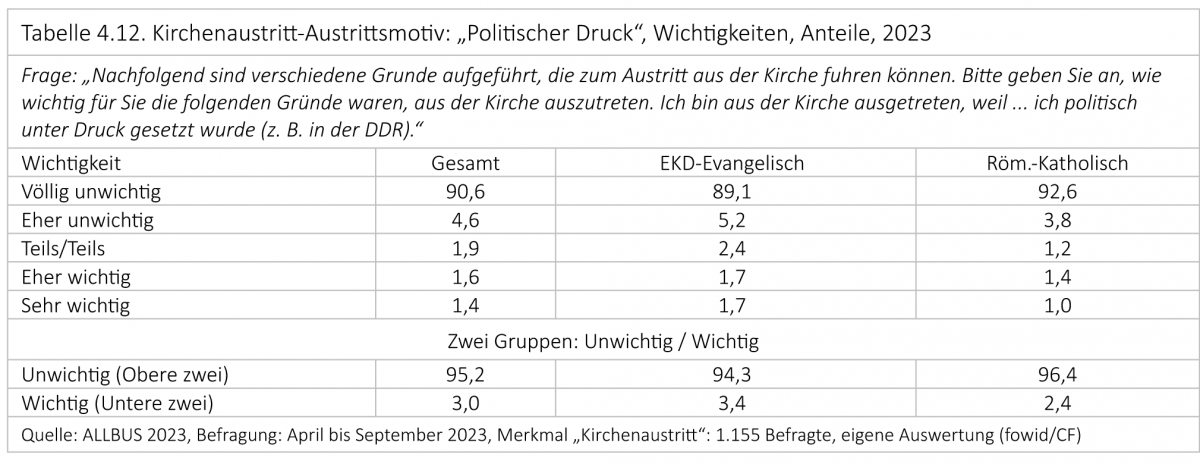

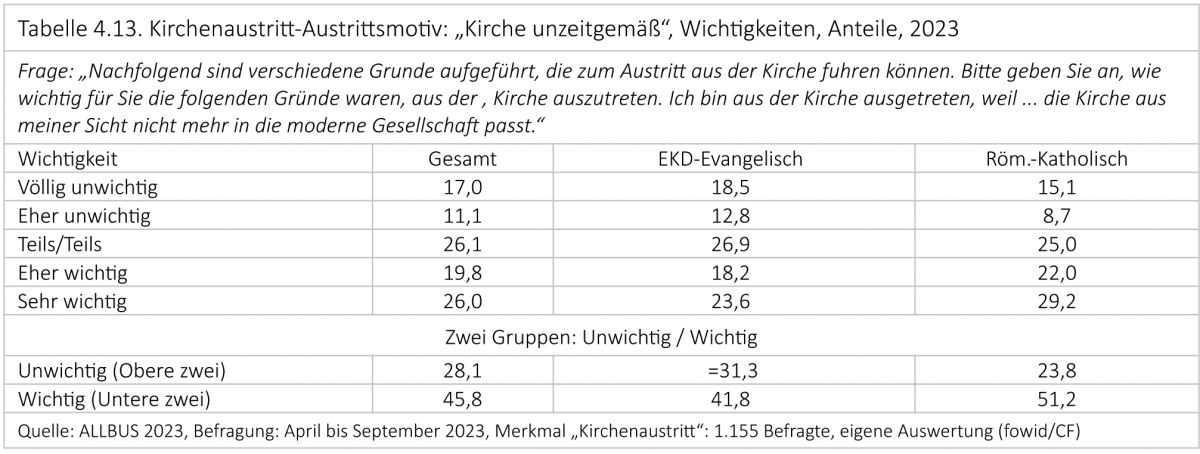

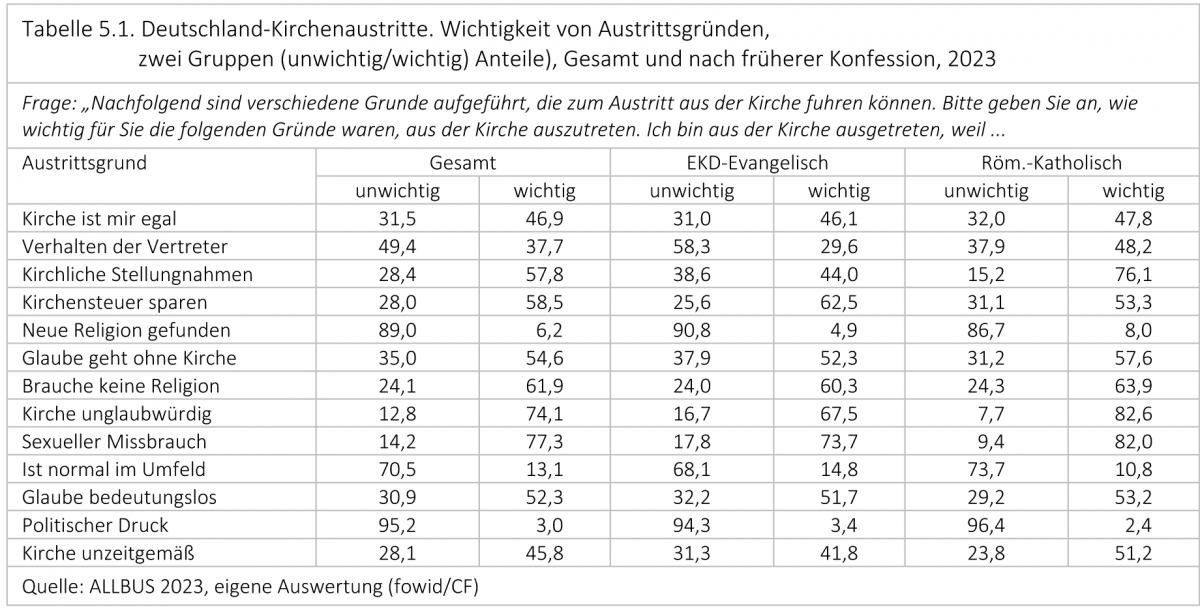

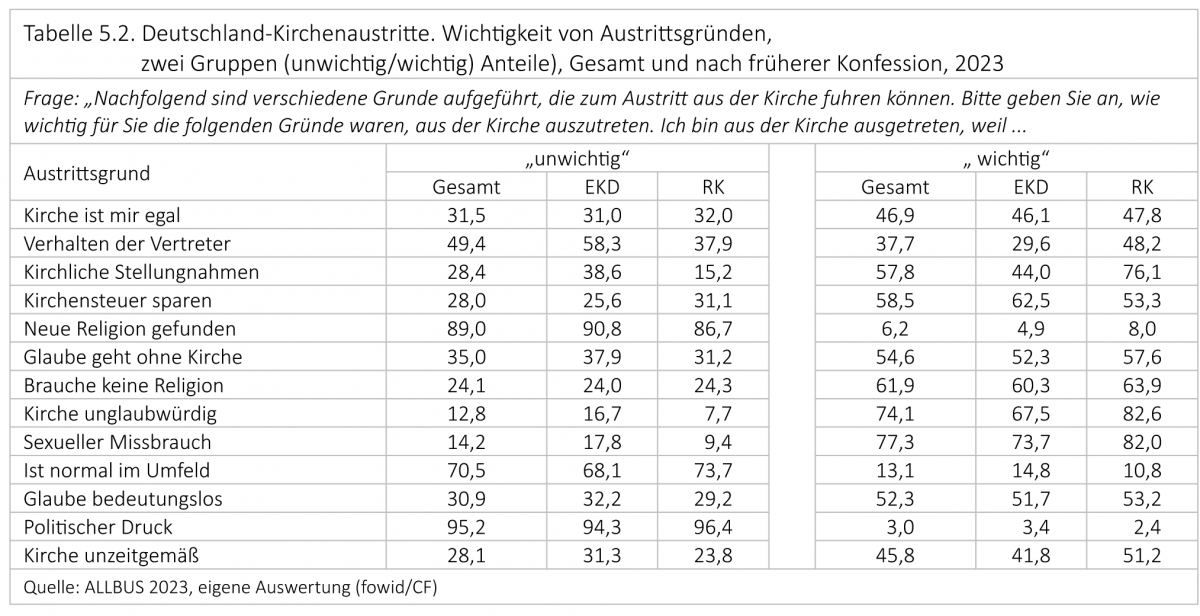

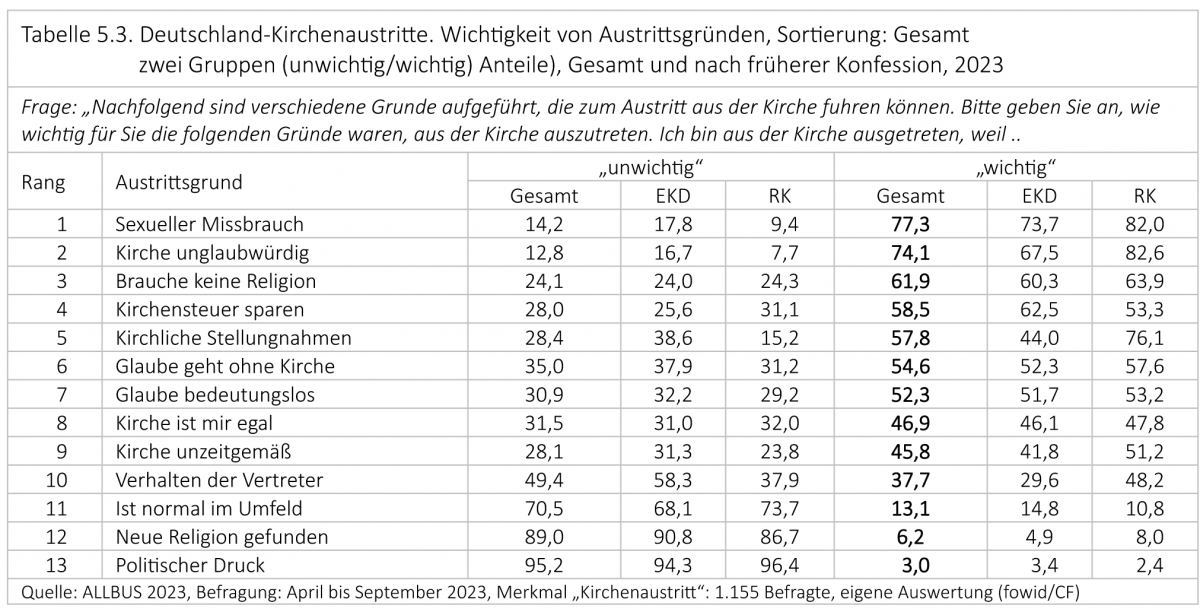

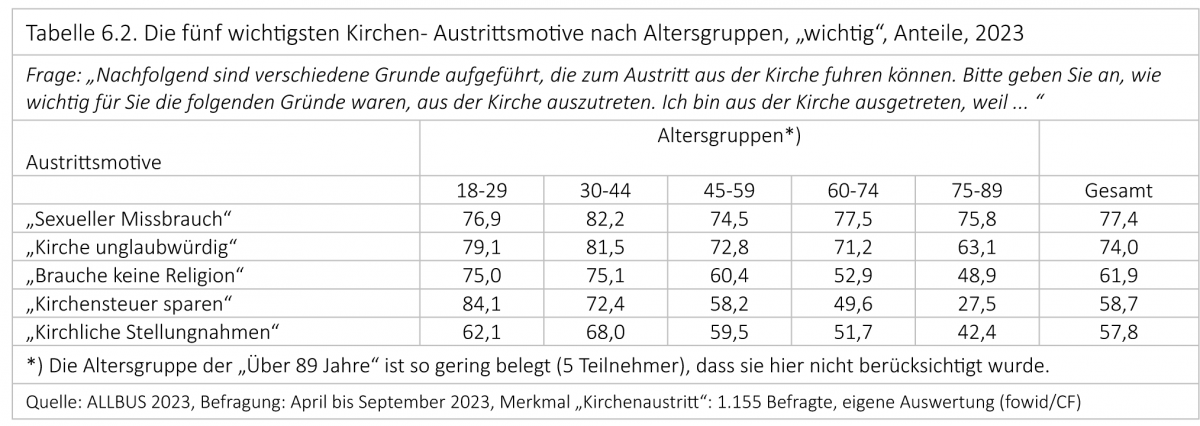

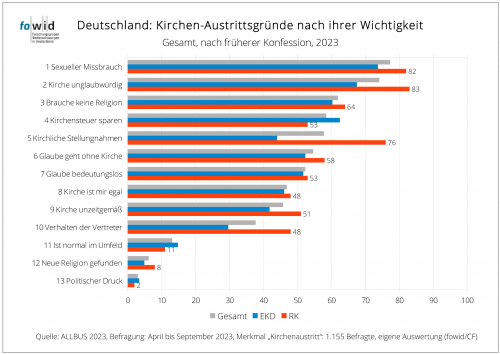

Für die Untersuchung der Austrittsgründe wurde eine 15-teilige ‚Fragebatterie‘ verwendet: zwei Filterfragen (mit Fragen einer früheren Kirchenmitgliedschaft und welcher Konfession) sowie 13 thematische Vorgaben. In den folgenden Darstellungen finden sich die Auswertungen der 5er-Skalen des ALLBUS 2023 für die jeweiligen Austrittsgründe (Vgl. Tabellen 4.1. bis Tabelle 4.13) sowie eine Zusammenfassung der Daten in den beiden Kategorien „eher wichtig“ und “sehr wichtig“ zu „wichtig“.

Eine Anordnung der Fragen in der Reihenfolge des Fragebogens zeigt, dass diese Abfolge keinen Einfluss auf die Häufigkeit der Bewertungen hat.

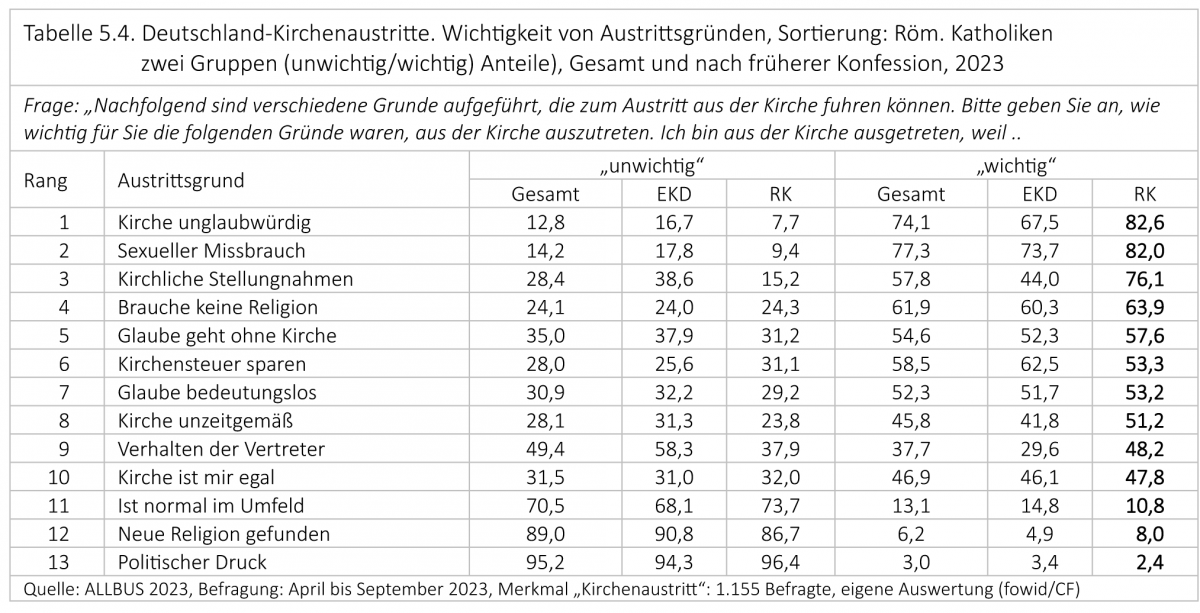

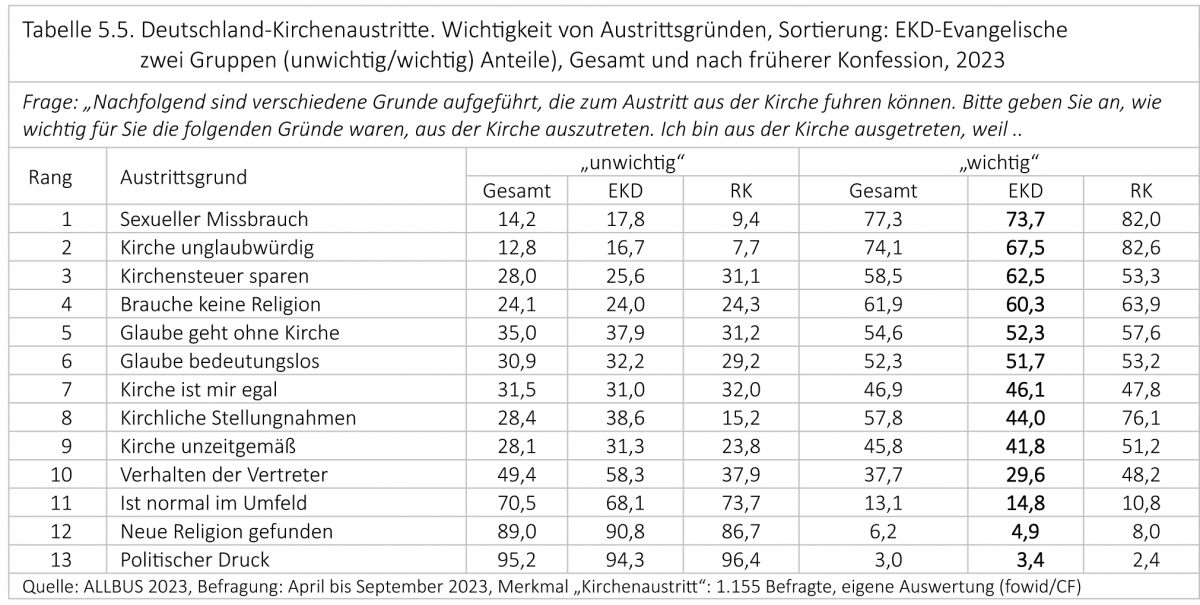

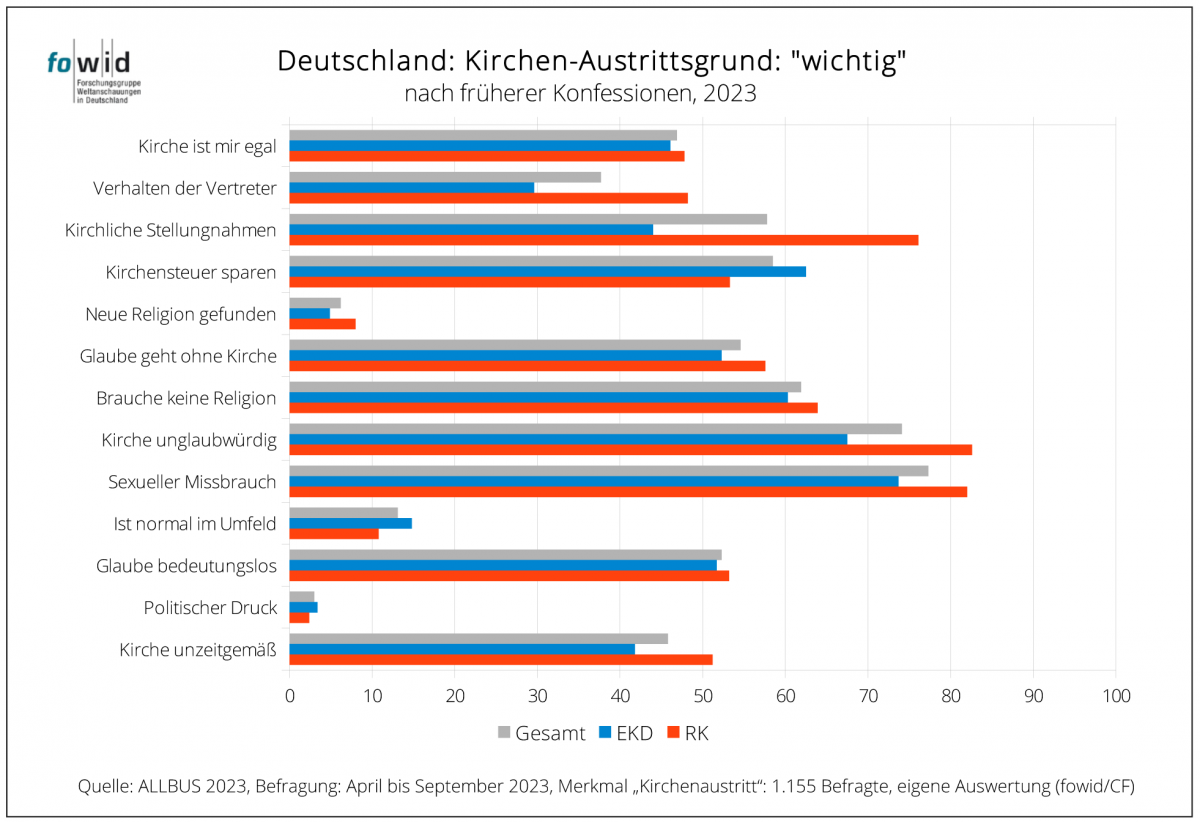

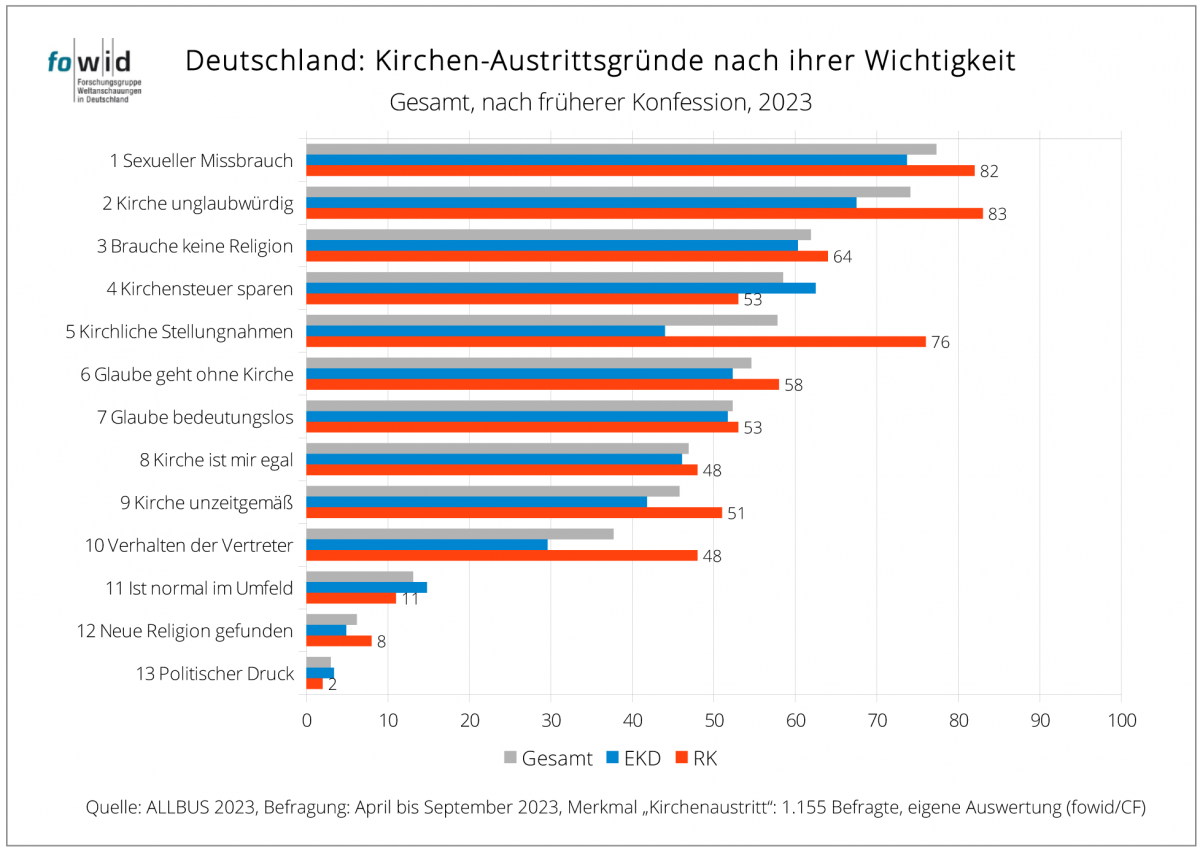

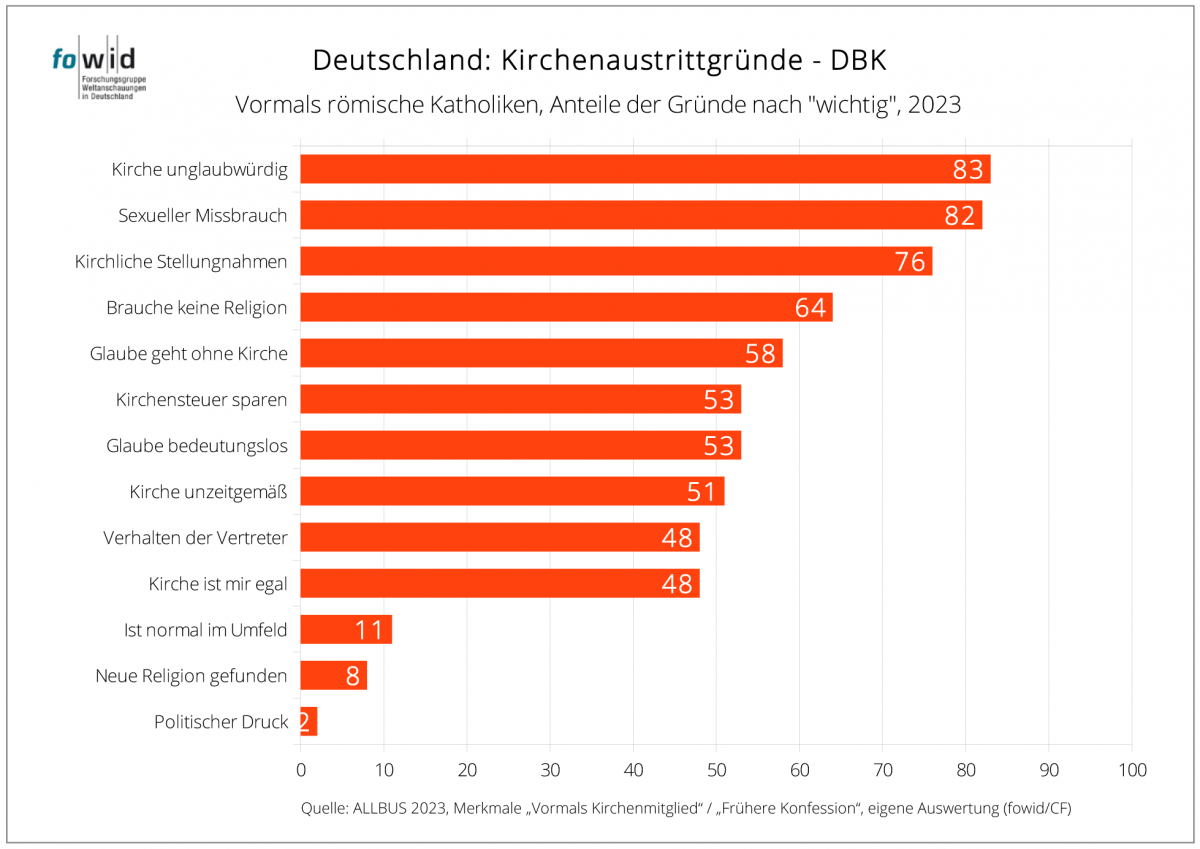

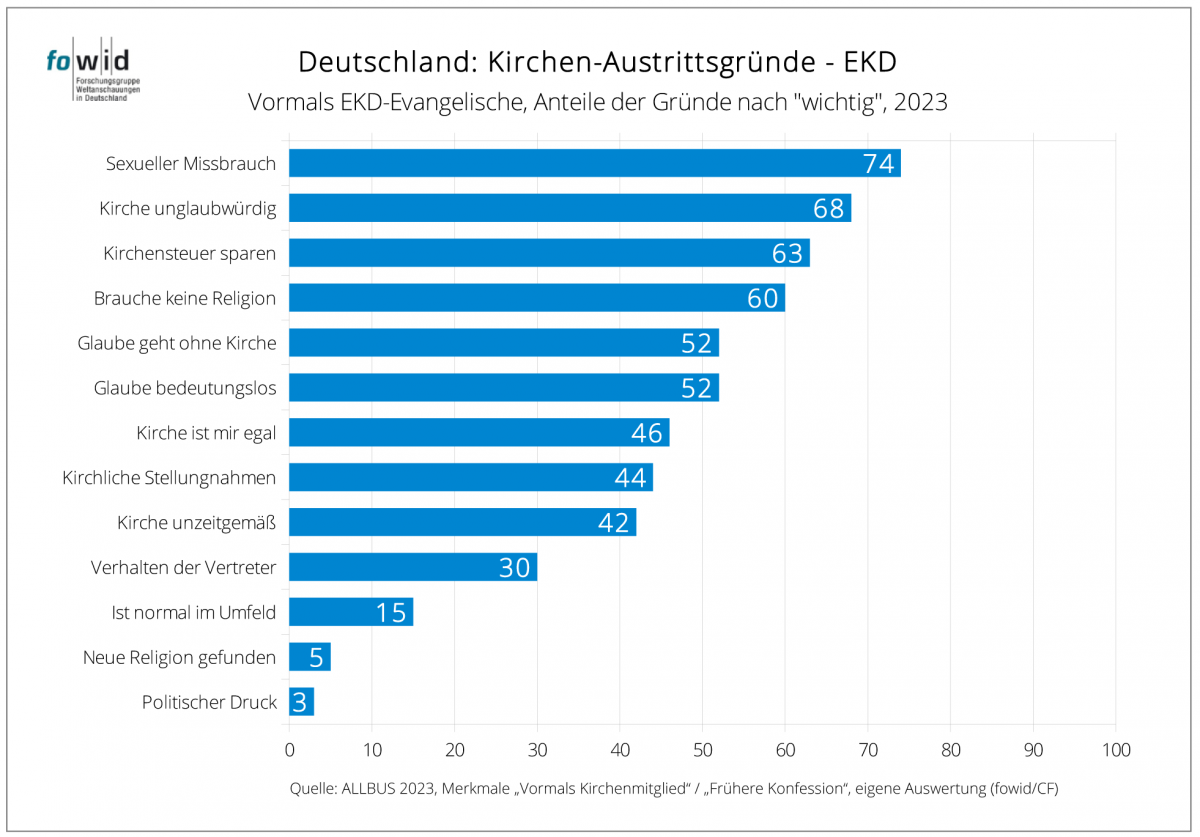

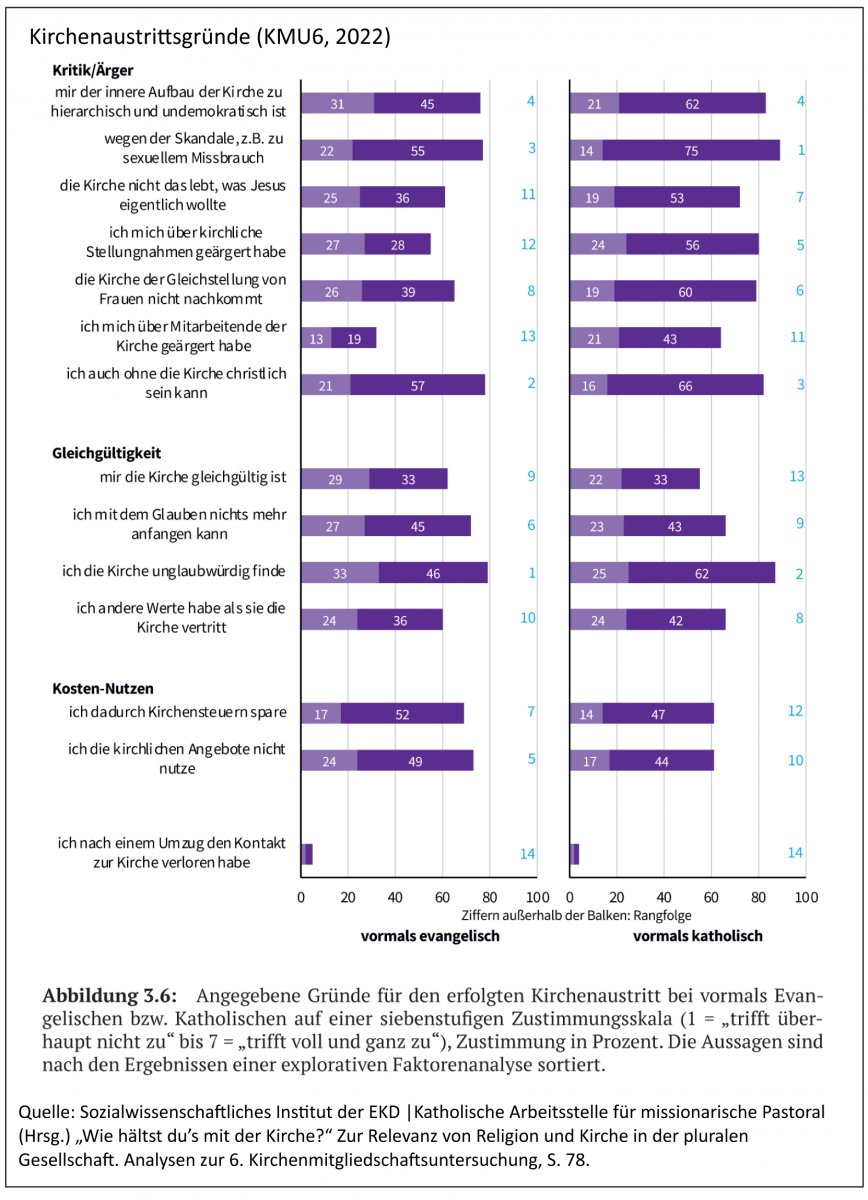

Die Anordnung der Fragen in der Rangfolge der Angaben „wichtig“ verdeutlicht, dass die vormaligen Katholiken andere Schwerpunkte nennen als die vormals Evangelischen. (s. Tabelle 5.1-5.3)

Diese Unterschiede zeigen anschaulich die Grafiken der Rangfolge der Gründe nach der früheren Religionszugehörigkeit. (s. Tabellen 5.4. und 5.5.)

Die vormaligen Katholiken sind in ihren Bewertungen der Wichtigkeiten jeweiliger Austrittsgründe entschlossener oder ausgeprägter wie facettenreicher als die vormals Evangelischen.

Drei Gründe werden von mehr als einem Dreiviertel der vormals römischen Katholiken als wichtige Gründe genannt: „… weil ich die Kirche unglaubwürdig finde“ (83 Prozent), „… weil sie Kinder und Schutzbedürftige nicht vor sexuellen Misshandlungen geschützt hat“ (82 Prozent) und „… weil ich mich über die kirchlichen Stellungnahmen geärgert habe.“ (76 Prozent). Der Zusammenhang dieser drei Gründe erscheint offensichtlich und fokussiert auf die Kommunikationsprobleme der Kleriker. Auf den Rangplätzen vier und fünf folgen dann die Gründe: „… weil ich in meinem Leben keine Religion brauche“ (64 Prozent) und „… weil ich auch ohne Kirche glauben kann“ (58 Prozent).

Bei den vormals EKD-Evangelischen bekunden die am häufigsten genannten wichtigsten Gründe die Kritik am Klerus hinsichtlich des Sexuellen Missbrauchs (74) und ihre Entfremdung: „Kirche unglaubwürdig“ (68 Prozent), „Brauche keine Religion“ (60), „Glaube geht auch ohne Kirche“ (52), „Glaube bedeutungslos“ (52“, „Kirche ist mir egal“ (46 Prozent). Eingebettet in diese Entfremdung von Glaube und Kirche wird auf Rangplatz drei der Austrittsgründe genannt: „… weil ich dadurch Kirchensteuer spare“ (63 Prozent).

- Exkurs Kirchensteuer

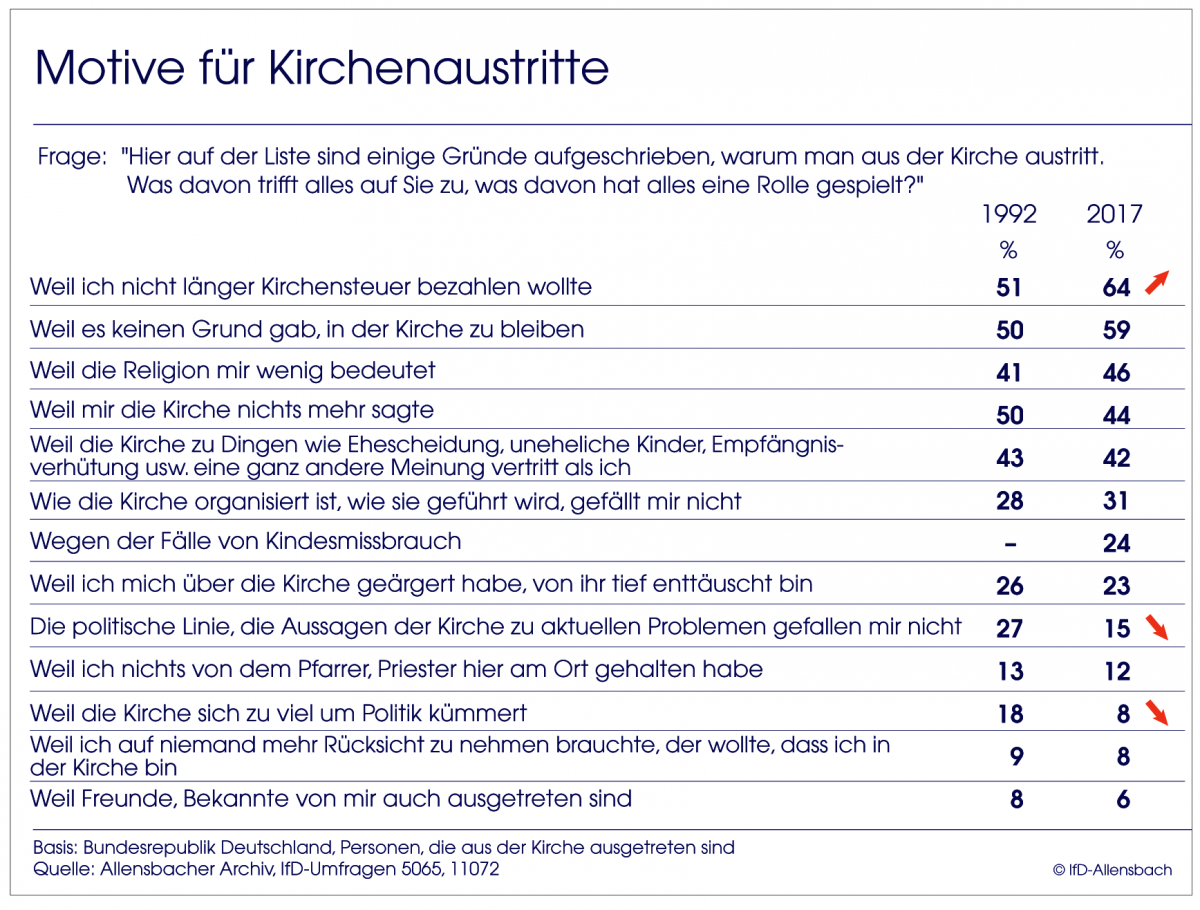

Die IfD-Studie „Unzufriedenheit mit der Institution wächst weiter“ (1992/1993) im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz, relativiert die primäre Bedeutung der Kirchensteuer als Austrittsgrund.

„Die Gründe für diese Austrittswoge [1992!] liegen keineswegs nur bei der Kirchensteuer. Das Institut für Demoskopie Allensbach hat im Auftrag der deutschen katholischen Bischöfe 1992/93 vielmehr festgestellt: Die Kirchensteuer ist nur noch Anlaß, die Ursachen für den Austritt liegen im „Eingemachten“: Immer mehr Katholiken mögen sich nicht mit der Institution identifizieren, haben kein Verständnis für die Sexualmoral und werfen ihren Vertretern oftmals „Heuchelei“ vor. Die Kirchensteuer wird erst an dritter Stelle genannt.“

25 Jahre später (2017) hat sich die Ansicht geändert. Im Bericht des Instituts für Demoskopie Allensbach (IfD): „Religion, Konfession und kirchliche Bindungen in einer säkularen Gesellschaft“. Forschungsbericht im Auftrag der Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland. Juni 2017,

wird auf eine größere Bedeutung verwiesen. (S.24)

„Kirchenaustritte werden vor allem mit dem Wunsch begründet, die Kirchensteuer zu sparen. Dieses materielle Motiv kommt jedoch in der Regel dann zum Tragen, wenn den Kosten der Mitgliedschaft keine subjektiv empfundenen Gratifikationen der Mitgliedschaft gegenüberstehen, weil sich die individuellen kirchlichen und religiösen Bindungen gelockert haben. 64 Prozent begründen ihren Kirchenaustritt mit dem Wunsch, die Kirchensteuer zu vermeiden, 59 Prozent (in der Regel gleichzeitig), weil es „keinen Grund gab, in der Kirche zu bleiben“, knapp jeder Zweite auch explizit mit geringen religiösen und kirchlichen Bindungen. Erst dann folgen Begründungen, die mit Kirchenkritik und Unzufriedenheit mit bestimmten kirchlichen Positionen zu tun haben oder auch mit der Struktur und Verfassung der Kirche.

Der Wunsch, die Kirchensteuer zu vermeiden, hat heute eine weitaus größere Bedeutung als vor 25 Jahren. Damals begründete jeder Zweite, der seine Konfessionsgemeinschaft verlassen hatte, dies mit dem Wunsch, die Kirchensteuer zu vermeiden, heute zwei Drittel.“

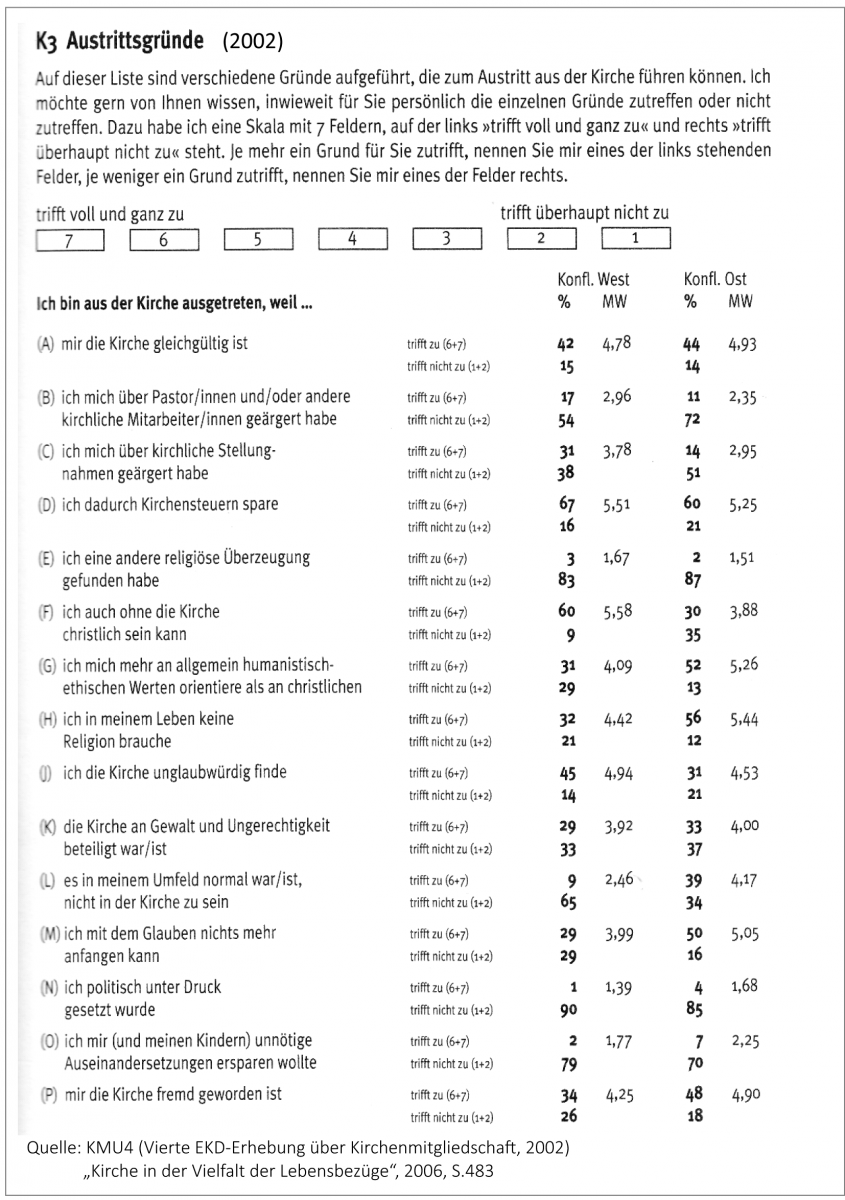

Diese Spitzenposition trifft auch für die KMU4 (2002) zu, bei der die „Konfl. West“ für den Grund „Ich bin aus der Kirche ausgetreten, weil ich dadurch Kirchensteuern spare“ den höchsten Mittelwert von 5,58 auf einer 7er-Skala erreichen. Zur Kirchensteuer heißt es dazu in der 6. KMU (S. 15)

„Eine tiefergehende statistische Analyse bestätigt, dass die Ablehnung des Kirchensteuersystems mit steigendem Einkommen abnimmt. Alles in allem kann festgehalten werden, dass eine Abschaffung oder ein altersabhängiges Aussetzen der Kirchensteuer nicht zu einem signifikanten Rückgang der Kirchenaustritte führen dürfte.“

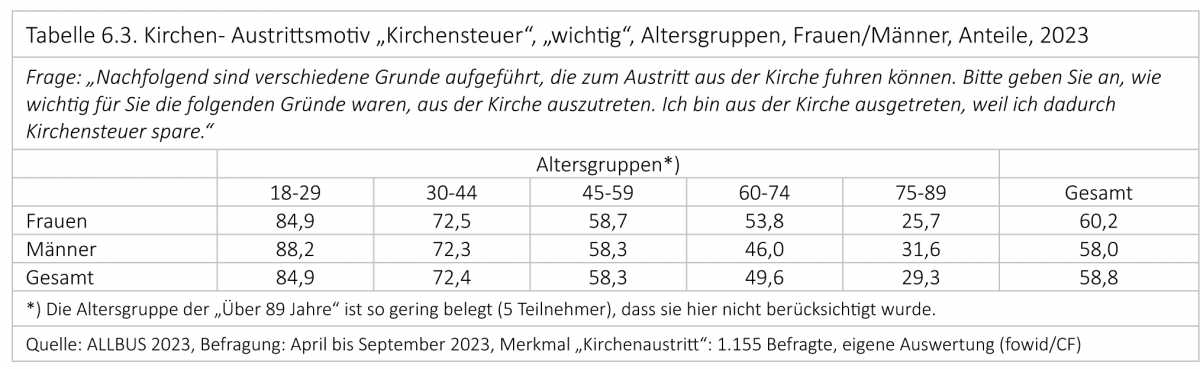

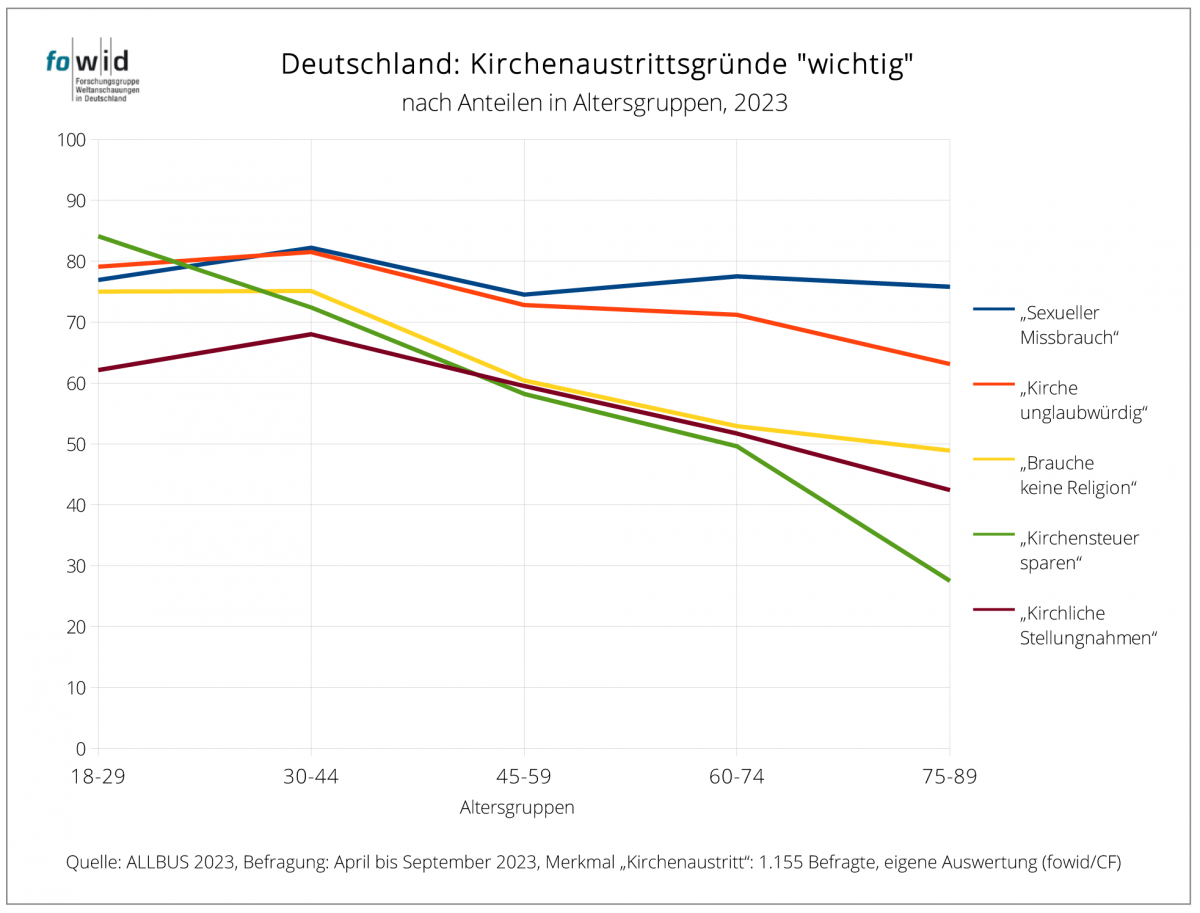

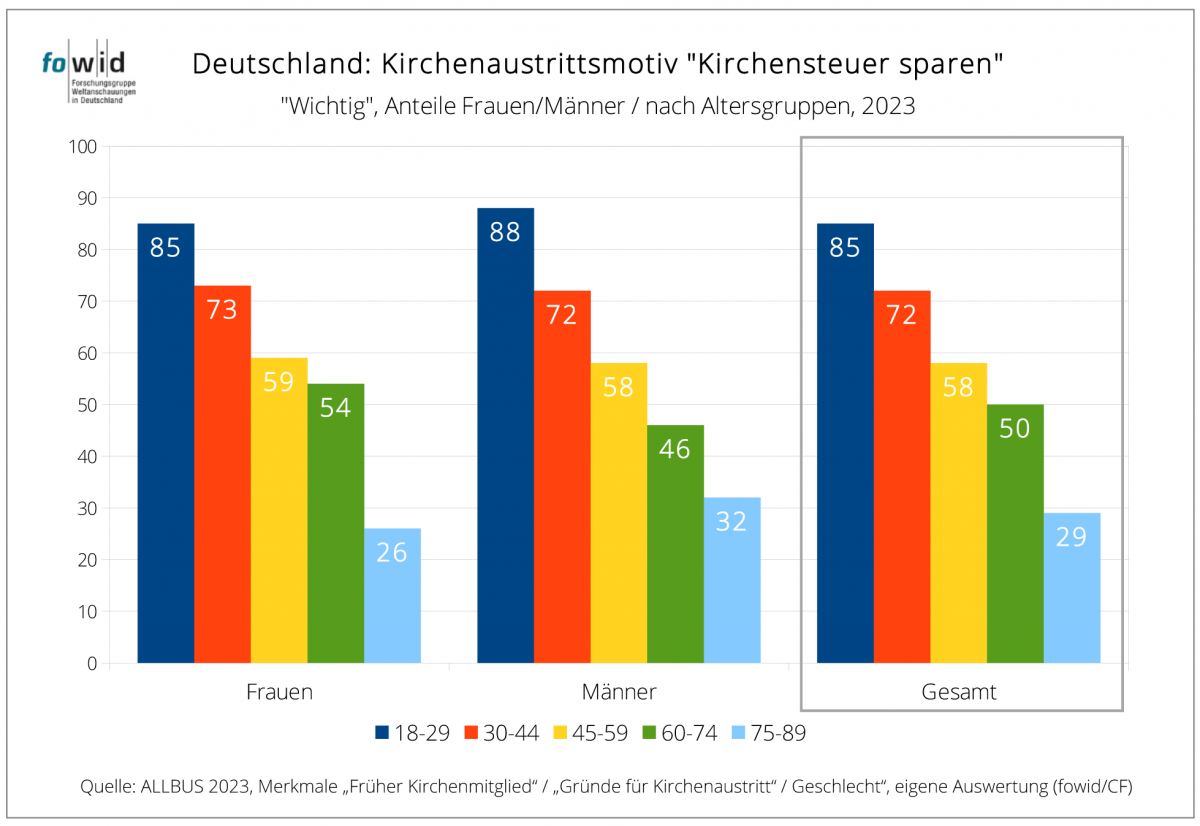

Diese Feststellung wird auch in den Daten des ALLBUS 2023 bestätigt. Unter den fünf wichtigsten Gründen, die von den tatsächlich Ausgetretenen, genannt werden, befindet sich die Kirchensteuer auf Rangplatz vier. In den Altersgruppen zeigt sich, dass mit zunehmenden Alter diese Begründung immer geringer wird.

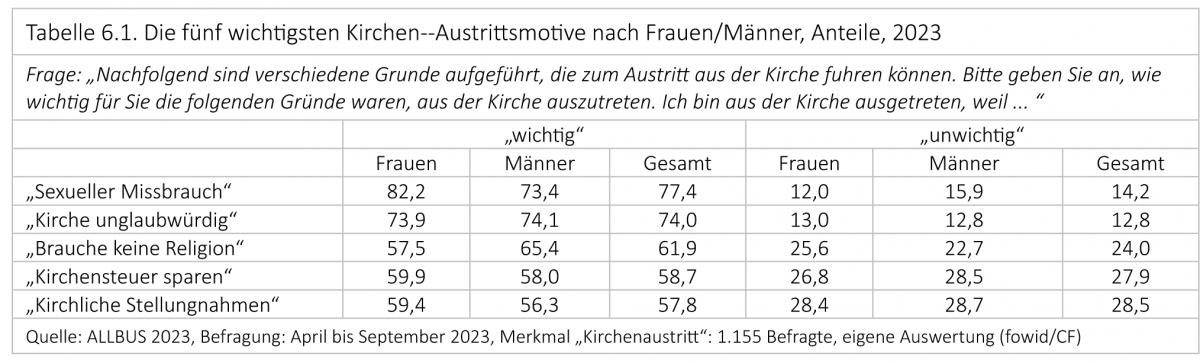

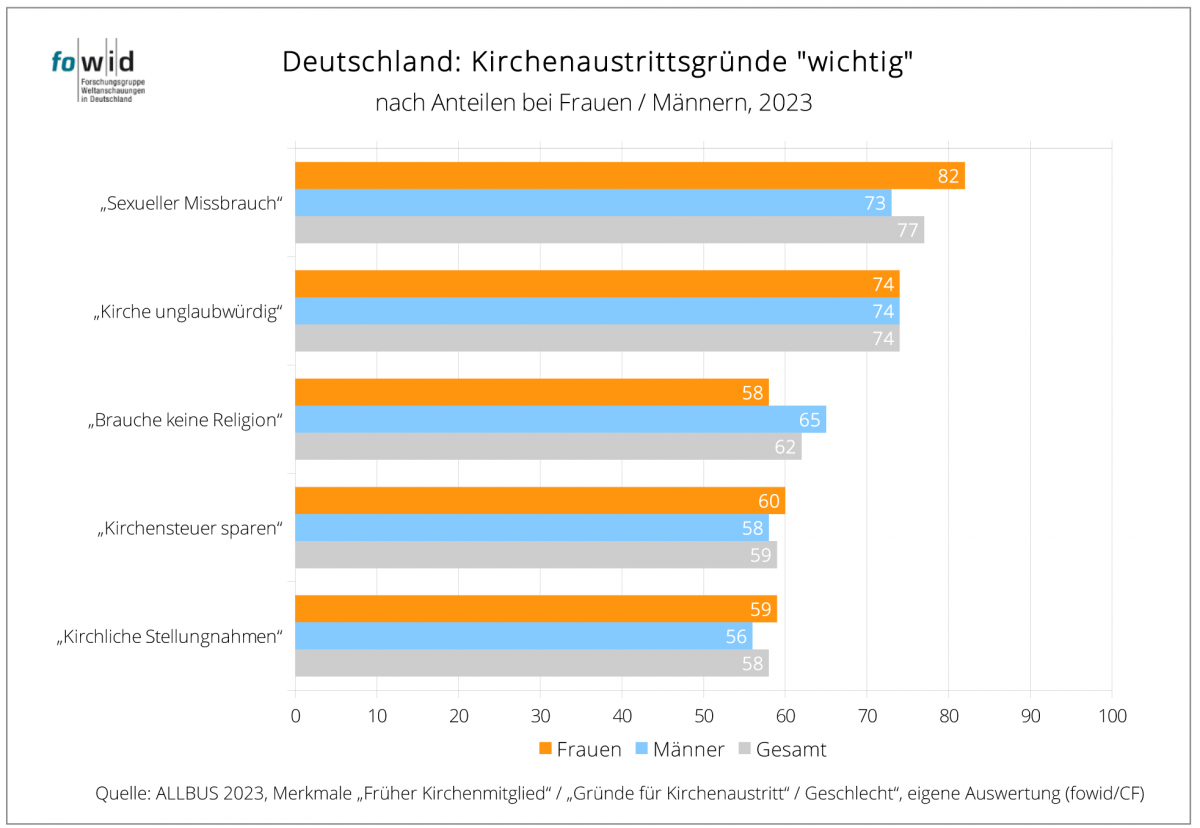

Der traditionelle Unterschied zwischen den Meinungen von Frauen und Männern ist bei den Ausgetretenen nur noch marginal vorhanden. (s. Tabelle 6.1.) Bei den fünf als am wichtigsten Gründen sind sich Frauen und Männer in dreien einig, nur in zwei Gründen bestehen relativ kleine Unterschiede. Frauen reagieren auf die Rolle des Klerus beim „sexuellen Missbrauch“ ausgeprägter (82 vs. 73 Prozent), während etwas mehr Männer als Frauen meinen „Ich brauche keine Religion“ (65:58 Prozent).

Diese parallele Bewertung von Frauen und Männern zeigt sich auch bei dem Argument „Kirchensteuer sparen“, in dem – auch in den Altersgruppen – kein genereller ‚gender gap‘ zu sehen ist. (s. Tabelle 6.3.)

5. Welche Wirkung?

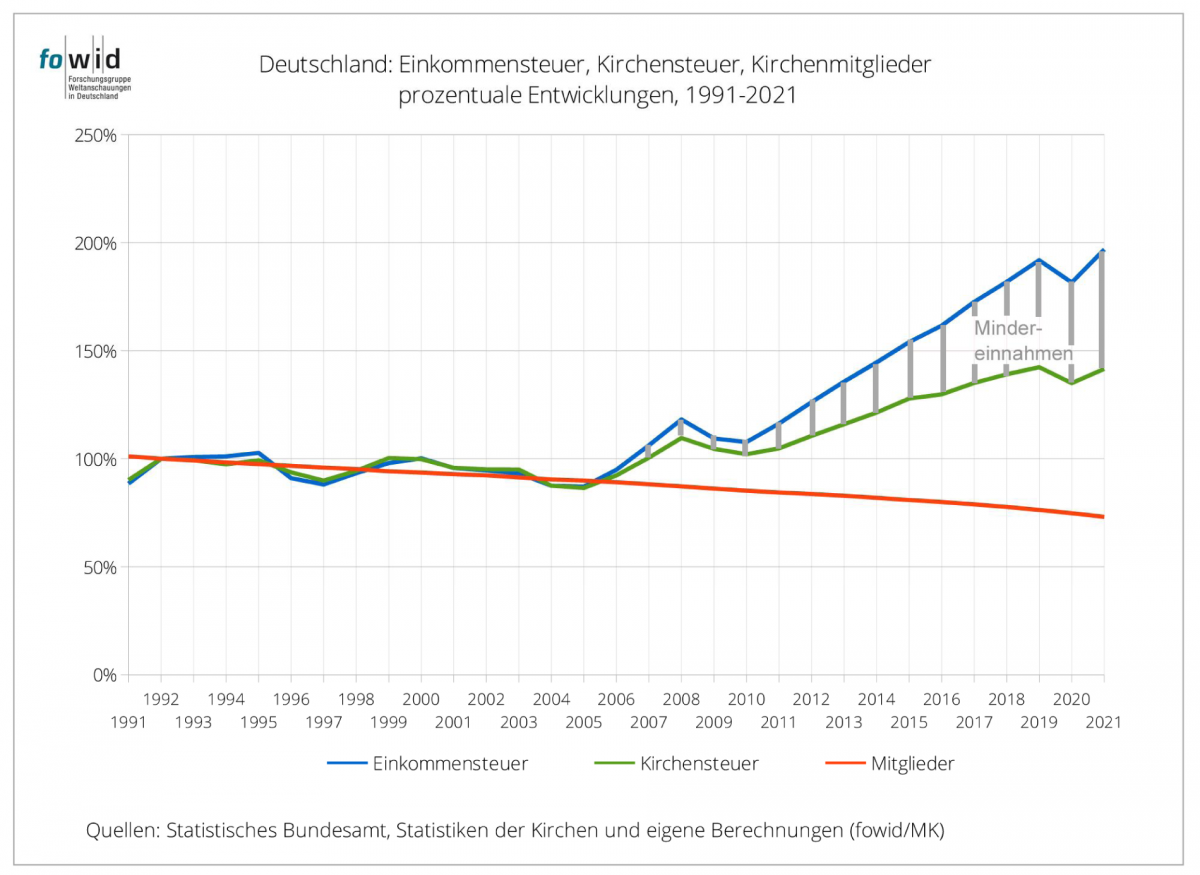

Unter den Auswirkungen, die Kirchenaustritte mit sich bringen und die quantitativ zu benennen sind, gehört die Verringerung der Einnahmen aus der Kirchensteuer.

Diese Thematik wurde in einem eigenen fowid Beitrag bereits behandelt („Kirchenaustritte und Kirchensteuereinnahmen“), in dem ausgearbeitet wurde, dass die Kirchenaustritte jedes Jahr Mindereinnahmen bedeuten, diese Verringerungen aber durch die steigenden Zahlungen der älteren Kirchenmitglieder mit höheren und höchsten Einkommen gleichsam verdeckt wird.

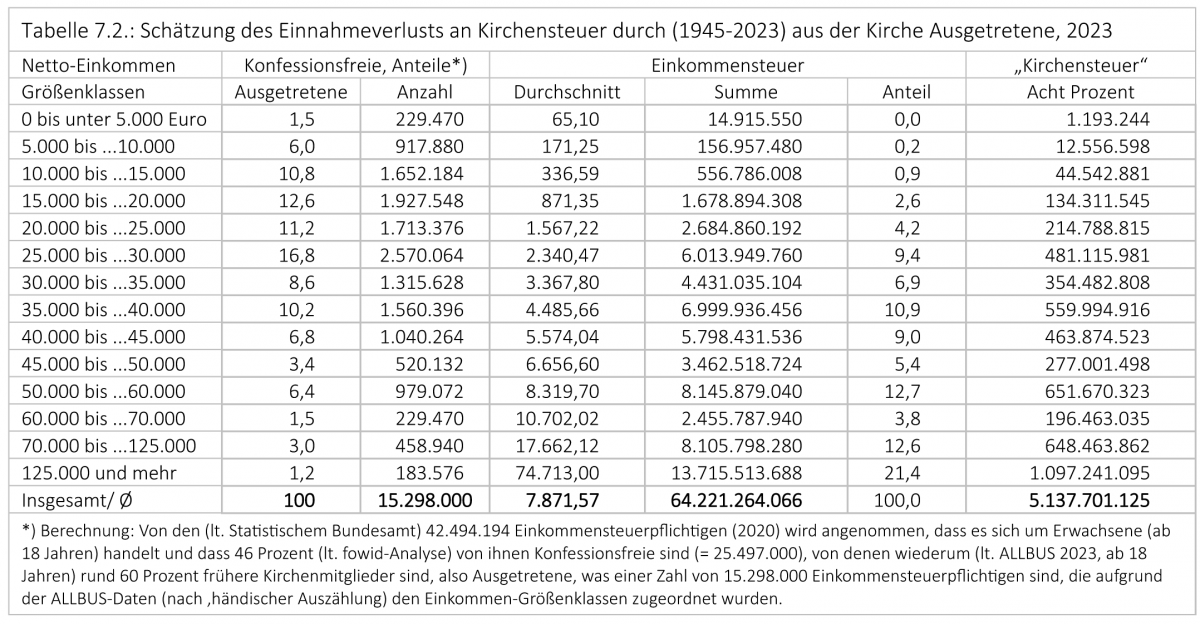

Mit den ALLBUS-Daten, in denen auch die Netto-Einkommen der Umfrageteilnehmer vorhanden sind, lässt sich nun aber auch eine andere Frage annäherungsweise beantworten: „Um welchen Betrag wären die Kirchensteuereinnahmen im Jahr 2023 höher, wenn es keine Austritte gegeben hätte?“

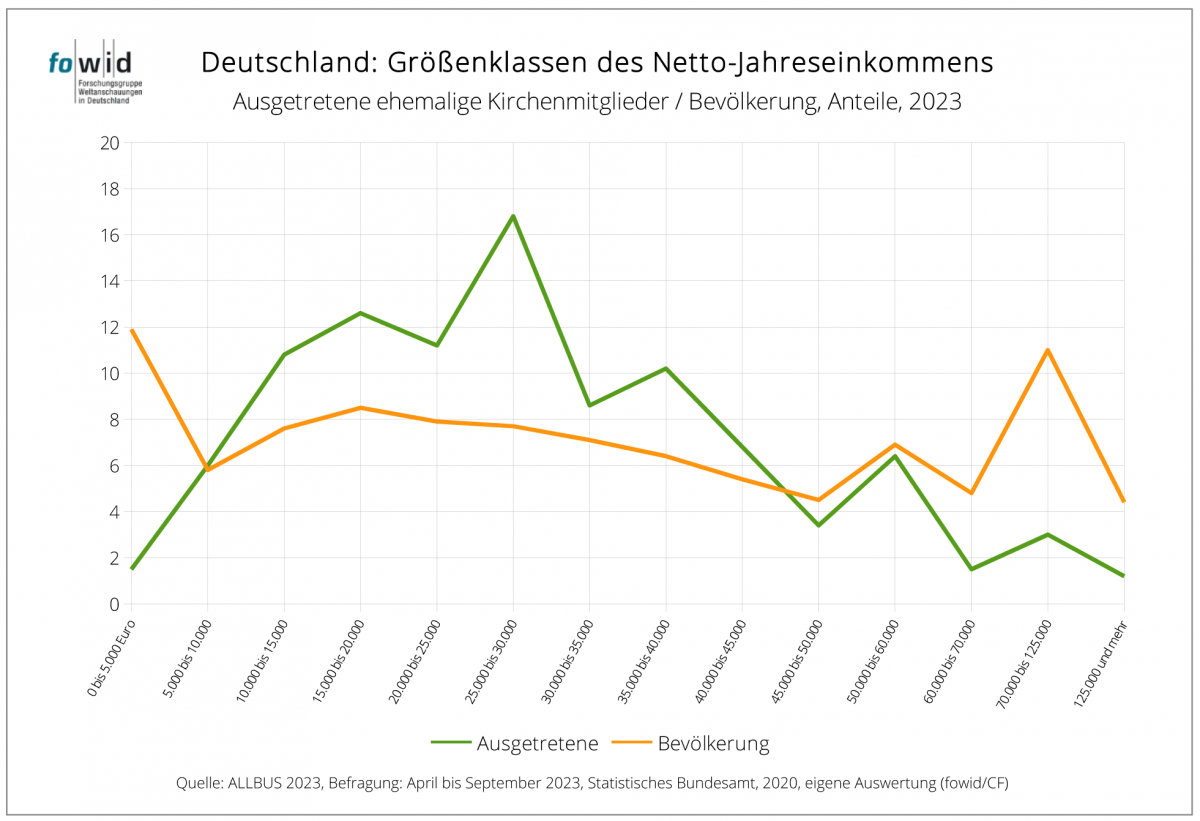

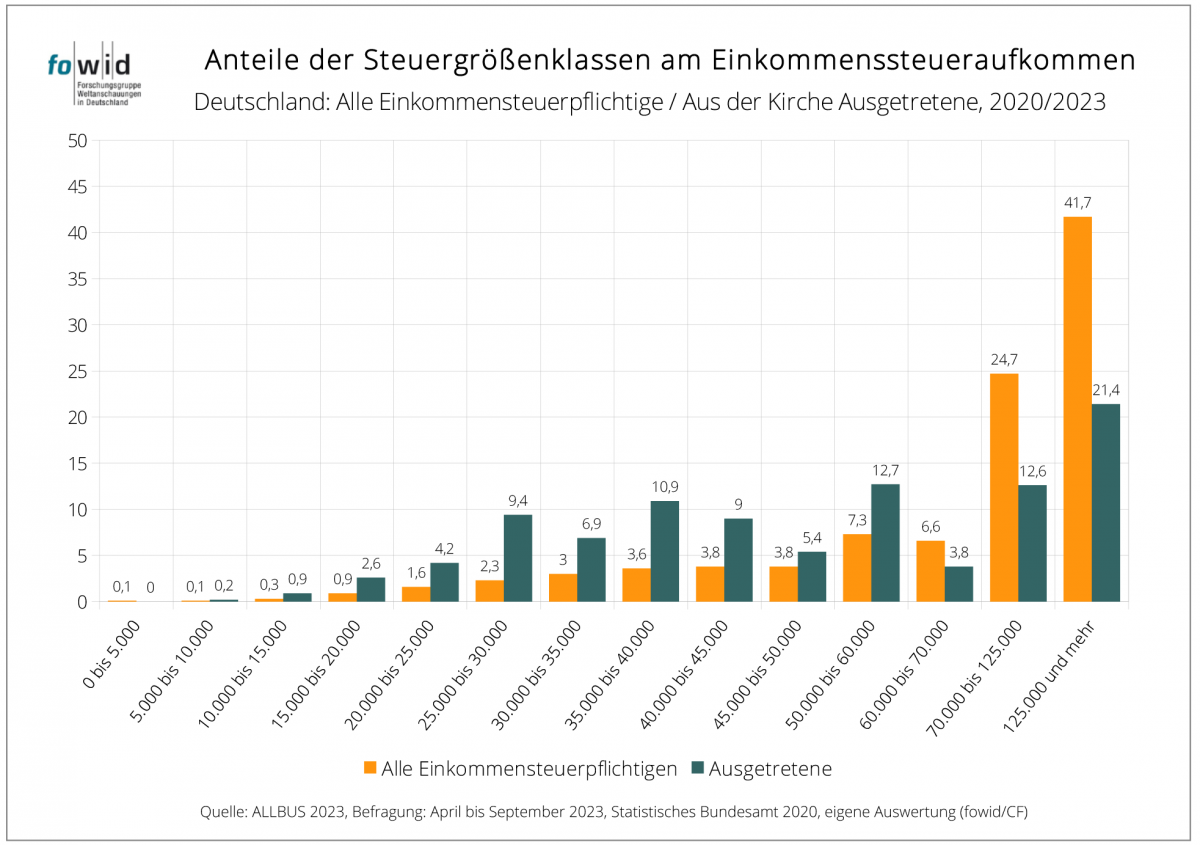

Mit den Daten des Statistischen Bundesamtes zur Einkommensteuer der Fachserie 14, Reihe 7.1, 2018 sowie für 2020, (s. Tabelle 7.1.) und der Kombination mit den Einkommensteuergrößenklassen der Ausgetretenen aus dem ALLBUS (s. Tabelle 7.2.) zeigt sich erstens der Unterschied in den Anteilen der Einkommensgrößenklassen bei allen Steuerpflichtigen und bei den Ausgetretenen, deren Anteile in den Größenklassen von 15.000-40.000 Euro am größten sind.

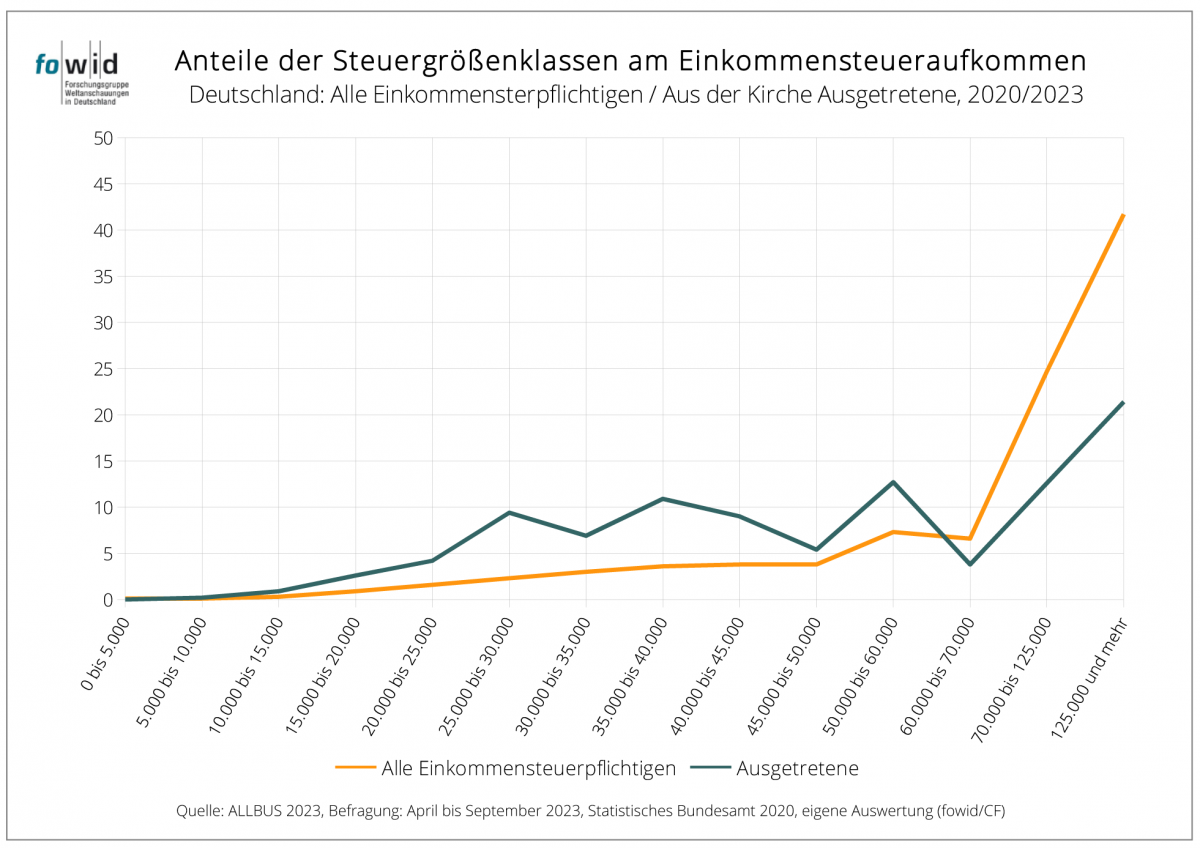

Zweitens lassen sich die relativen Anteile der Größenklassen am Einkommensteueraufkommen darstellen und daraus annäherungsweise errechnen, dass die beiden Kirchen ohne Kirchenaustritte 2023 rund 5 Mrd. Euro mehr an Kirchensteuer eingenommen hätten. (Zur Berechnung s. Tabelle 7.2., Anmerkung)

Aber Vorsicht ist geboten: Es ist fraglich, ob sich die vergleichsweise geringe Anzahl der ‚scheuen Spezies der Einkommensmillionäre‘ sich in allgemeinen Bevölkerungsumfragen überhaupt – was ihre finanzielle Bedeutung betrifft – adäquat erfassen und befragen lässt.

Allerdings lässt sich die Ungleichverteilung zwischen den Einkommensteuern im Allgemeinen (auf deren Basis dann die Kirchensteuer berechnet wird) und den Ausgetreten darstellen: Zwei Drittel (66,4 Prozent) des Einkommensteueraufkommens wir von den Einkommen über 70.000 Euro erbracht, während diese Größenklassen bei den Ausgetretenen nur für ein Drittel (34 Prozent) gelten.

Was das für die Kirchensteuern heißt, hat der verantwortliche Mitarbeiter der „Projektion 2060“,

David Guttmann, in einem Interview im Deutschlandfunk erläutert: „Insofern haben wir dann herausgefunden, dass tatsächlich nur die Hälfte der Kirchenmitglieder Kirchensteuer zahlen. Und dann haben wir etwa 15 Prozent der Kirchenmitglieder, ich rede immer für katholisch und evangelisch, für beide sozusagen, zahlen etwa 77 Prozent des Kirchensteueraufkommens.“

6. Methodische Nachbemerkung

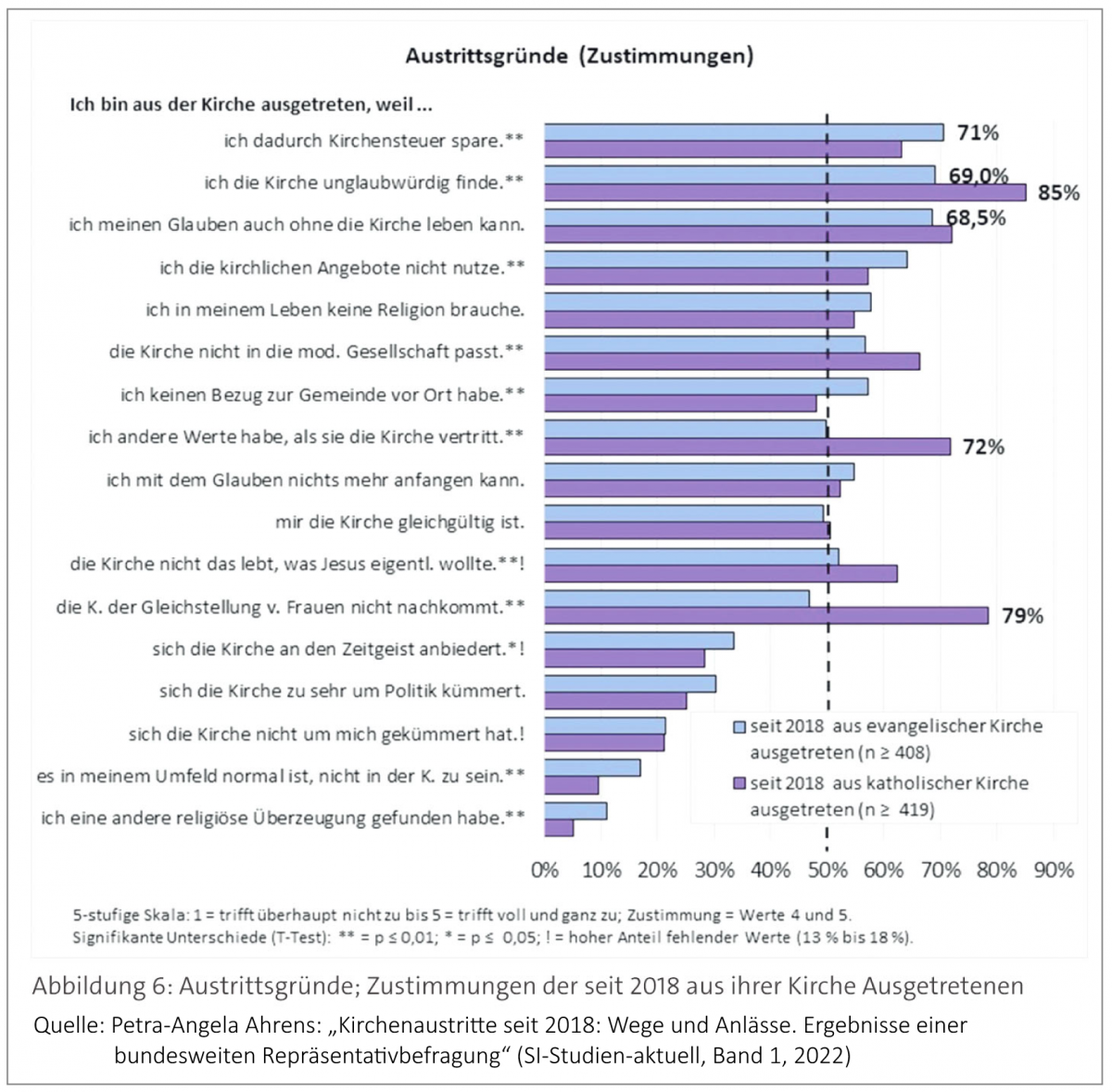

Für die Untersuchung der Austrittsgründe wurde im ALLBUS 2023 eine 15-teilige ‚Fragebatterie‘ verwendet: zwei Filterfragen (mit Fragen einer früheren Kirchenmitgliedschaft und welcher Konfession) sowie 13 thematische Vorgaben. Dazu wird darauf hingewiesen, dass man die Fragestellung auf Anregung der Forschungscommunity neu eingeführt habe und sie sich an den Mitgliedschaftsuntersuchungen der EKD orientiert habe, mit einem Literatur-Hinweis auf die Studie von OKR’in Petra-Angela Ahrens: „Kirchenaustritte seit 2018: Wege und Anlässe. Ergebnisse einer bundesweiten Repräsentativbefragung“ (SI-Studien-aktuell, Band 1, 2022).

Übersehen wurde dabei, dass die 13 ALLBUS-Fragestellungen - in zehn Fragen - identisch mit den Fragen zu den Kirchenaustrittsgründen in der KMU4 (4. EKD-Mitgliedschaftsuntersuchung, 2002) sind: „Kirche in der Vielfalt der Lebensbezüge“, Seite 483.

Leider lassen sich die Ergebnisse nicht vergleichen, da 2002 eine andere Fragestellung und eine andere Antwortskala verwendet wurde: In der KMU4 wird danach gefragt „inwieweit für Sie persönlich die einzelnen Gründe zutreffen oder nicht zutreffen“ und dass sollte dann auf einer 7er-Skala von „trifft voll und ganz zu“ bis „trifft überhaupt nicht zu“ benannt werden. In der Publikation der Ergebnisse wurden dann nach „Konfessionslose West“ und „Konfessionslose Ost“ unterschieden, ohne die Gesamtergebnisse, und von der 7er-Skala die beiden Felder 6+7 als „trifft zu“ und die Felder 1+2 als „trifft nicht zu“ mit einem jeweiligen Mittelwert referiert.

Im ALLBUS 2023 wurde mit einer 5-er Skala nach der „Wichtigkeit“ des Grundes gefragt, mit den Antwortvorgaben von „völlig unwichtig“ über „eher unwichtig“ und „teils/teils“ bis „eher wichtig“ und „sehr wichtig“.

In der bereits erwähnten SI-EKD-Studie von Petra-Angela Ahrens, wird „2020/2021“ als Befragungszeitraum angegeben und 17 Fragen vorgegeben, von denen neun identisch sind mit den 2023er-ALLBUS-Fragen. Verwendet wurde eine 5-er-Skala, in der dann die Werte 4-5 als „Zustimmung“ zusammengefasst wurden.

Obwohl sie in den Ergebnissen, was die Spitzenwerte der Austrittsgründe betrifft, den ALLBUS-Ergebnissen durchaus ähnlich ist, kann sie nicht damit verglichen werden, da sie sich – entsprechend dem Forschungsansatz, die hohen Kirchenaustritte 2019 zu ergründen –, auf die „seit 2018 Ausgetretenen“ fokussiert.

In der KMU6 (S. 78) wird differenziert nach Austrittgründen gefragt, aber ebenfalls mit einem eigenen ‚Fragenkatalog‘ und einer spezifischen Auswertung.

Von weiteren Umfragen zur Thematik sei noch die Umfrage des Instituts für Demoskopie (IfD) Allensbach genannt, die sich 2017 im Auftrag der Bundesregierung darum kümmerte: „Religion, Konfession und kirchliche Bindungen in einer säkularen Gesellschaft“. Forschungsbericht im Auftrag der Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland. Juni 2017.

Nach der beigegebenen Tabelle konnten die Befragten vermutlich nur mit „Ja“/“Nein“ antworten.

Carsten Frerk

Tabellen

(Im Anhang befindet sich eine Excel-Datei mit den auslesbaren Daten der Grafiken und Tabellen.)