Mehr Kirchen als Kneipen?

Anlass für diese Betrachtung - d. h. die Zusammenstellung einiger Facetten von Empirie, teilnehmender Beobachtung und eigener Lebensgeschichte - war eine Meldung in der britischen Tageszeitung Daily Mail „Großbritannien hat jetzt mehr Kirchen als PUBS, …“ Das ließ die Frage entstehen, ob sich diese Thematik in Deutschland ebenfalls so darstellt. Die Antwort ist zwar vorerst „Nein“ und dennoch besteht auch in Deutschland eine gravierende Veränderung der Kommunikationsräume, die sowohl Kneipen wie Kirchen betrifft.

Von Carsten Frerk.

Daten

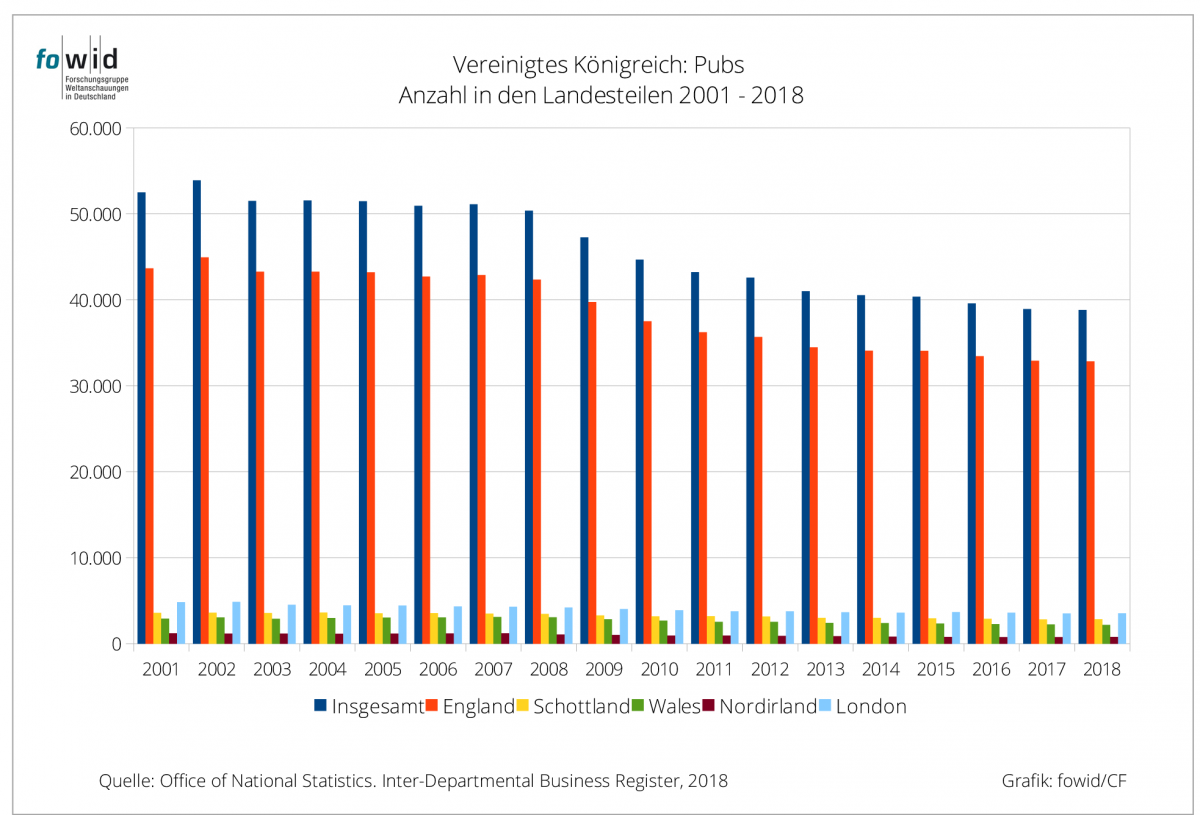

Die Anzahl der Kirchen im Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland wird von der „Church Times“ aufgrund einer Studie des „National Church Trust“ (NCT) für Anfang 2019 mit 40.300 angegeben (davon 16.600 anglikanische), aktuell mit „rund 41.000“. Das verweist darauf, dass es keine nationale Statistik zu den Kirchengebäuden gibt, und zu verschiedenen Zeiten nach verschiedenen Kriterien gezählt wurde. So waren es Anfang der 1970er Jahre 41.951 Kirchengebäude christlicher Denominationen, ohne Moscheen oder sakrale Gebäude anderer Religionen. Insofern gibt es für das Vereinigte Königreich aktuell keine belastbaren Zahlen.

Das gleiche gilt für Deutschland. Die EKD und die Katholische Bischofskonferenz publizieren zwar jedes Zahl die Anzahl der Kirchengebäude, aber es fehlen ebenso alle anderen Glaubensbekenntnisse. So gab es 2007 (nach einer Auskunft der Bundesregierung - BT-Drucksache 16/5033) rund 2.600 „muslimische Gebetsstätten“ (plus 100 in der Bauphase), „von denen ca. 150 als klassische Moscheen (mit Kuppel und Minarett) zu bezeichnen sind.“ Weitere Kirchengebäude der Orthodoxen (ca. 70), der Freikirchen (ca. 780), der Buddhisten (rund 30), Hindus (rund 32), etc. sind nicht mitgezählt. Vermutlich weitere 3.000 ‚Kirchengebäude‘ werden es sein.

Die Zahl der Kneipen und Pubs wird dagegen genau erfasst, und sei es schlicht aus steuerrechtlichen Gründen.

Zwei Pubs schließen jeden Tag, was bedeutet, dass mehr rund 14.000 Pubs in den letzten 17 Jahren geschlossen haben - ein Rückgang von mehr als einem Viertel (26,1 Prozent). Die Zahlen dazu lassen sich u. a. in “Pubs and bars in districts of UK” sowie in einer Übersicht für 2001 bis 2018 finden.

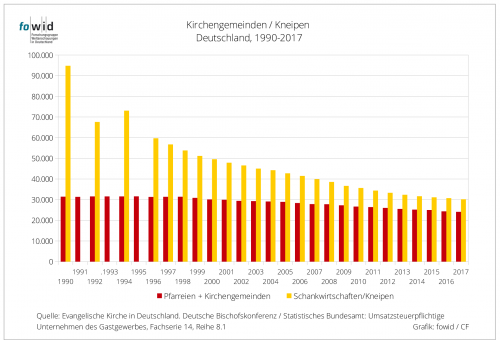

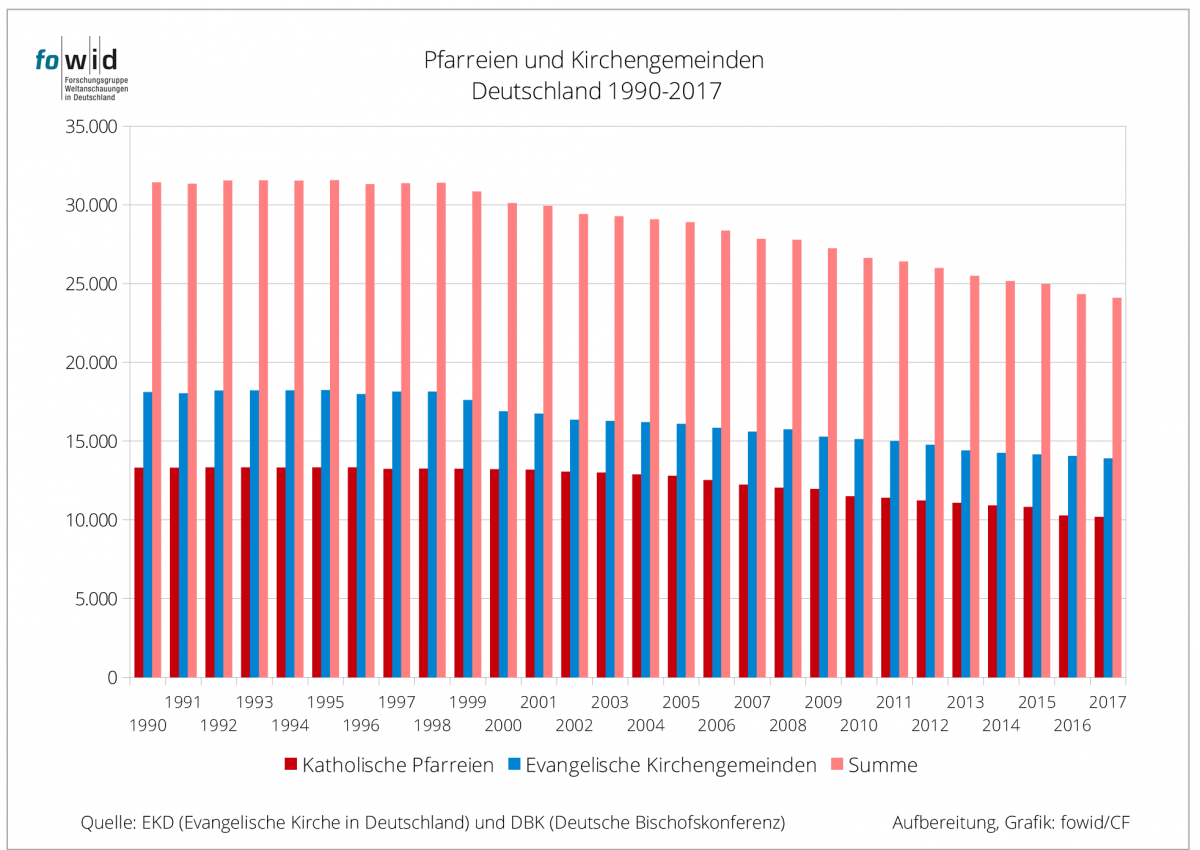

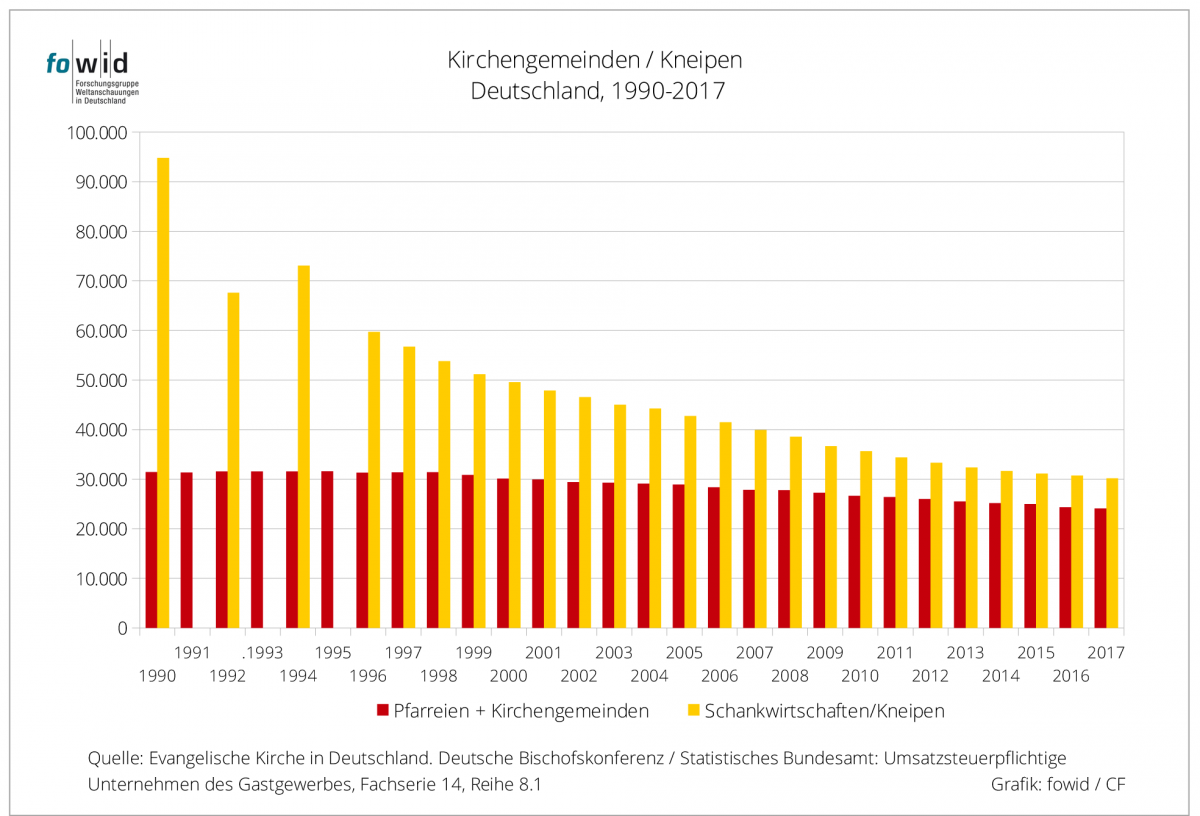

Die Verringerung der Pfarreien und Kirchengemeinden in Deutschland (1990 – 2017) ist für die beiden großen Kirchen gleich. Die katholischen Zahlen (minus 3.122) ebenso wie die EKD-Zahlen (minus 4.206) bedeuten für beide jeweils einen Rückgang um 23 Prozent.

Auch wenn man die erwähnten rund 3.000 weiteren Kirchengebäude hinzurechnet, bleibt in Deutschland die Zahl der Kneipen (im Jahr 2017: 30.168) noch höher als die Zahl der Kirchen (rund 28.000). Allerdings hat sich die Zahl der Kneipen seit 1990 um mehr als zwei Drittel (68,2 Prozent) verringert.

Dabei wird vom Statistischen Bundesamt in der Klassifikation der Wirtschaftszweige für Kategorie 55.3. (Restaurants, Cafes, Eisdielen und Imbisshallen) sowie 55.4. (Sonstiges Gaststättengewerbe: Schankwirtschaften / Bars und Vergnügungslokale / Diskotheken und Tanzlokale / Trinkhallen) die Schankwirtschaft oder „Kneipe“ plausibel gegen andere Lokale abgegrenzt.

Im Bereich der Kirchen wurden von 2000 bis 2017 in Deutschland mehr als 500 katholische Kirchen aufgegeben (abgerissen, profaniert, umgewidmet, verkauft) und es heißt: „Wir stehen erst am Anfang.“ Allein in Nordrhein-Westfalen seien es seit 2000 insgesamt 453 Kirchengebäude gewesen. Anfang 2019 heißt es: „Die große Welle von Kirchenschließungen steht noch bevor.“ Und in Hamburg wird 2016 prognostiziert: „Jeder dritten Kirche droht bis 2026 die Schließung“. Das wären vergleichbare Zahlen mit den Schließungen der Schankwirtschaften/Kneipen in Deutschland.

Für Deutschland zeigt sich also für Pfarreien und Kneipen eine kontinuierliche Verringerung, wenn auch in unterschiedlichen Größenordnungen. Kann das, neben den unterschiedlichen ökonomischen Einflussgrößen, auch Gründe haben, die beiden Branchen gemeinsam sind?

Kneipen und Kirchen

Der britische Pub (Abkürzung für „Public House“) ist durchaus vergleichbar mit der deutschen Schankwirtschaft/Kneipe: ein Getränkeausschank mit stabiler Einrichtung sowie Tischen/Stühlen und kleinen Speisen. Es ist ein Ort der nachbarschaftlichen Begegnung, der Kommunikation, des eher zwanglosen durchaus regelmäßigen Treffens. Dort gab/gibt es den „Stammtisch“, dort feiern Vereine und Familien ihre Feste – man kennt sich und redet miteinander, übereinander mit Tratsch und Ratsch, Lebenshilfe und Informationen ‚aus erster Hand‘ und stets ‚im Vertrauen‘. Um sich dort wohlzufühlen, musste man nicht nur Interesse an den Menschen in der Wohnumgebung („Kiez“) haben, sondern brauchte auch regelmäßig aufgefrischte Informationen, um nicht den kommunikativen Zusammenhang zu verlieren.

In einem langen Artikel des SPIEGEL aus dem Jahr 1975 über „Dieses Vertrauliche, dieses Familiäre“ werden die Facetten der „Kneipe in ihrer Funktion als gesellschaftlicher und geselliger Mittelpunkt im Wohnviertel“ beschrieben.

Der Mensch im Wirtshaus lebt ja auch nicht vom Bier allein. Eine Untersuchung der Hamburger ‚Gesellschaft für Marktforschung‘ hat ergeben, daß Gaststätten zu fast siebzig Prozent ‚aus sozialen Motiven‘ aufgesucht werden -vor allem, ‚weil ich mal in anderer Umgebung sein möchte‘, ‚um Freunde und Bekannte zu treffen‘ und, nicht zuletzt, ‚weil ich dort meinen Stammtisch habe‘.“ Und (1975): Auch daß nun in immer mehr Schänken die sprichwörtliche Bierruhe übertönt wird von Musikboxen, aus denen die Hits leiern. von Spielautomaten mit ihrem Klingklong und vom Geklapper der Tisch-Fußballspiele. zeigt nur, daß die Kneipe anpassungsfähig geblieben und für alle, für alles offen ist. ‚Paloma blanca‘, das schluckt sie auch noch. Zwar zieht es die Jugend in die Diskotheken, wo Stereo-Getöse und ‚die totale Ego-Show‘ jedwede Kommunikation verhindern, zwar sammeln die Jungen sich in Teestuben und ‚gucken sich durchgeistigt an‘ – aber wohin sie von dort einst aufbrechen werden, ist dem SFB-Jugendfunk auch schon klar: in die ‚einfachen Pinten‘, zu ‚wirklich gewöhnlichen Gesprächen mit Leuten, die man in all den jugendlichen Trödelkneipen nicht trifft‘.

Das gleiche zeigt die Verbindung zur Kirche/Pfarrgemeinde: In der Kirche finden während des Gottesdienstes zwei Veranstaltungen gleichzeitig statt: Am Altar/auf der Kanzel gibt es das liturgisch, theologische Programm, das vom Pfarrer inszeniert wird und dessen Rituale man von klein auf gelernt und verinnerlicht hat, im ‚Kirchenschiff‘ jedoch findet das wöchentliche, sonntägliche Treffen der Gemeinde-Mitglieder statt, bei dem Frau und Mann vorher und nachher miteinander, untereinander und übereinander spricht – als Lebenshilfe, Geborgenheit und Kontrolle zugleich.

Das jeweilige Glaubensbekenntnis ist das gemeinsame „Dach“ der Gottesdienstbesucher einer „Gemeinde“, das Fundament der Ein- und Ausgrenzung, mit dem die Unterschiede zwischen arm und reich, klug und dumm, alt und jung, … zumindest erträglicher werden: Man kennt sich und weiß umeinander.

Beides – Kneipen und Kirchen – sind also vorrangig, neben anderen Aspekten, spezifische Orte und Räume der Begegnung, des sozialen Zusammenhalts in einem abgegrenzten und emotional belegten Kommunikationsraum.

Historisches

Die Kneipenkultur in Deutschland ist eng mit der Situation der Arbeiter und der Arbeiterbewegung verbunden. Markus Wollina befasst sich mit der Situation der Industriearbeiter Ende des 19. Jahrhunderts und der spezifischen Funktion der Wirtshäuser für die Arbeiter: „SPD und ‚Alkoholfrage‘, 1890 – 1907“.

Im Zuge der fortschreitenden Industrialisierung wurden immer mehr Bauern zu Lohnarbeitern, und unter den Bedingungen von Verelendung und massenhaften Wechsels des Wohnortes und der Arbeitsweise entwickelte sich ein spezifisches Trinkverhalten, das bald unter dem Label ‚Alkoholfrage‘ diskutiert wurde: Der Fortzug aus dem Herkunftsort führte zum Verlust der tradierten sozialen Bindungen von Familie und Dorf, und durch die in der Industrie sich nach und nach durchsetzende strikte Trennung von Arbeits- und Freizeit (die sich z.B. im Verbot von Gesprächen während der Arbeit äußerte) wurde Erholung immer mehr zur Privatsache. Die typische proletarische Wohnung aber bot wenig Raum und Komfort, und die Rückkehr in die Wohnung zwang zur Konfrontation mit den Sorgen der Familie. Freizeitbeschäftigungen wie Theaterbesuche und das Lesen von Büchern waren für Arbeiter kaum erschwinglich und stellten nach einem industriellen Arbeitstag auch keine angemessene Form der Erholung dar. Somit zogen die meisten Proletarier es vor, ihre Abende in Kneipen zu verbringen. Hier bot sich mit dem Alkohol ein billiges und schnell wirkendes Mittel zur Kompensation der Mühen und Sorgen von Arbeit und Alltag, und hier war Raum für Kommunikation mit Gleichgestellten und –gesinnten. Während der Zeit des ‚Sozialistengesetzes‘ stellten Kneipen oft die einzige bzw. sicherste Möglichkeit dar, sozialdemokratische Versammlungen abzuhalten und Agitation unter den Arbeitern zu betreiben, da geregelte Zusammenkünfte verboten waren, der SPD eigene Räumlichkeiten fehlten und die Privatwohnungen der Parteimitglieder hierfür zu klein waren.

Deutlich wird die Rolle der Kneipe als Kommunikationsraum.

Frage: Woran sind die Gewerkschaften der Bundesrepublik in den 1950-/1960er-Jahren gescheitert? Sicherlich gab es das Verbot des politischen Streiks durch die „Sozialadäquatheitsklausel“ und die Überflüssigkeit in der Gewerkschaft zu sein, durch die Allgemeinverbindlichkeitserklärung der Tarifverträge für alle entsprechend Beschäftigten und Betriebe einer Branche. Im individuellen Alltag gab es aber eine noch wesentliche kleine Veränderung mit großer Wirkung: das Flaschenbier, das seit 1960 flächendeckend Verbreitung fand.

Bis dahin ging der Arbeiter meist nach der Schicht in seine Kneipe und trank dort mit den Kollegen sein Feierabendbier. Dabei sprach man mit den Kollegen auch über den Arbeitstag und stellte fest, dass z. B. die Probleme, die man mit einem Vorgesetzten hatte, nicht individuelle Probleme waren, sondern, da die Kollegen es so oder ähnlich auch erlebten, Probleme der Arbeitsorganisation generell. Und nach dem Prinzip „Fünf Finger geben eine Faust“, setzten sich die fünf Kollegen mithilfe der Gewerkschaft solidarisch zur Wehr. Das ging zu Ende, als die Frau das Flaschenbier für zu Hause einkaufte, der Kneipenbesuch entsprechend spärlicher wurde oder ganz unterblieb, was sich dann mit dem privaten Fernsehen zu Hause vollendete.

Parallel bzw. anschließend dazu gab in Deutschland in den 1970/1980er Jahren eine Entwicklung „Von Tante Emma zu Onkel Ali“ - der Niedergang der Nachbarschaftsläden in den Großstädten für den täglichen Bedarf in den 1970er-Jahren und der „ethnischen Ökonomie“ seit den 1980er-Jahren, die in Migrantenmilieus diese Nachbarschaftsfunktion wahrnehmen.

Ebenso wie die kleinen Geschäfte waren/sind die ‚Kneipen‘ ein Ort der nachbarschaftlichen Hilfe und Kommunikation – gleichsam als ‚zweites Wohnzimmer‘ in der Wohnumgebung.

Aber aktuell hat sich die Situation auf dem Land deutlich verschlechtert. In einer Studie der DEHOGA-Bayern durch das Institut für Kulturgeographie an der Universität Eichstätt über die bayerische „Wirtshauskultur im Wandel“ (2013) heißt es dazu:

Das Wirtshaus als soziale Institution bricht weg, als Ort der Geselligkeit und Unterhaltung, als Treffpunkt für Jung und Alt, als Austausch- und Informationsbörse, als Bühne für Feste und das örtliche Geschehen sowie durchaus auch als Einrichtung mit sozialer Kontrollfunktion. Mit dem Wirtshaus schließt aber auch so mancher Lieferant, nicht zuletzt kleine und mittelständische Brauereien, die mit der Konkurrenz billiger Getränkemärkte ohnehin zu kämpfen haben und denen das Wirtshaussterben schließlich den Garaus macht. Ein Ratten-schwanz negativer Wirkungen und Folgen, wo-bei sich die Wirtshäuser in guter Gesellschaft befinden, denn selbst die Kirchen auf dem Land kämpfen mit schrumpfenden Besucherzahlen, von den Kirchen in den Städten ganz zu schweigen.

Für die Kirchen ist es ein langfristiger Trend, dass die Zahl der regelmäßigen Gottesdienstteilnehmer sich stetig verringert. Die Situation in einer normalen evangelischen Kirche (mit rund 4.000 Gemeindemitgliedern) wird 2012 in einem Kirchenraum für 450 Personen bei den regelmäßigen Sonntagsgottesdiensten mit 50 bis 70 TeilnehmerInnen beschrieben. (Stephanie Barthel: Kommunikation in einer Münsteraner Kirchengemeinde. Eine empirische Untersuchung.) Das sind weniger als zwei Prozent der Gemeindemitglieder, weshalb schon deshalb keine ‚Vergesellschaftung‘ möglich ist, was zudem durch die unterschiedlichen Anwesenden noch verstärkt wird.

Kern der sonntäglichen Gottesdienste bildet eine Gruppe von fünfzehn bis zwanzig Senioren, die regelmäßig anwesend sind, sowie zwei bis drei Familien mit kleinen Kindern. Weiterhin sind bei jedem der agendarischen Sonntagsgottesdienste Konfirmanden anzutreffen [die mindestens zweimal im Monat einen Gottesdienst besuchen müssen.]. Einmal pro Monat findet im Anschluss an den Sonntagsgottesdienst ein Kirchkaffee im Gemeindehaus verbunden mit einem Verkauf von Eine-Welt-Produkten statt.

Dazu heißt es einleitend:

Betrachtet man die Bedeutung der Ortskirchengemeinde für die Gemeindeglieder aus gesellschaftlicher Perspektive, so finden sich mehrere Faktoren, die es Gemeindegliedern entweder erschweren (Milieuverengung /fehlende religiöse Sozialisation), in Kontakt mit den Vertretern und Gebäuden ihrer Ortskirchengemeinde zu treten oder zu einem Motivationsverlust führen (Pluralisierung von Religionen / Mobilität / Lebensmittelpunkt), dies zu tun.

Bildung, Mobilität und Urbanisierung

Wesentliches Element der stärkeren Gleichberechtigung von Frauen war die Ablösung von „K-K-K“ (Küche, Kinder, Kirche) und einer häufigeren Berufstätigkeit. Bis dahin waren die Frauen zuständig für die gesellschaftliche Integration der Familie im Gemeinwesen und man traf sich während des täglichen Einkaufens beim Bäcker, beim Metzger, auf der Straße und war stets auf dem ‚laufenden‘ Geschehen in der Gemeinde. Sonntags sorgten die Frauen und Mütter dafür, dass die Väter und Kinder mit in die Kirche gingen und so wuchsen auch die Kinder mit hinein in das Wissen und die Informationen über die anderen, man kannte sich.

Mit der Berufstätigkeit schwächte sich die Rolle der Frau als ‚Netzwerkerin‘ des Alltags aus Zeitgründen zunehmend ab, man begegnete sich immer weniger, es sei denn im Gottesdienst und dem Plauschen und Informationstausch davor und danach.

Die Kinder, die eine bessere Ausbildung mit höheren Bildungsabschlüssen bekommen (Abitur, Studium) verlassen die ländlichen Räume, um entsprechend ihrer Ausbildung Arbeit in den Städten oder im Ausland zu suchen und zu finden. Damit verlieren sie das Alltagswissen um die anderen Gemeindemitglieder und wenn sie in die „Heimat“ zu Besuch kommen, fühlen sie sich außerhalb der Familie beinahe wie Fremde. Das motiviert nun keineswegs, mit in die Kirche zu gehen, denn man spielt dort keine Rolle mehr.

Die Söhne, die einstmals mit den Vätern nach dem Kirchgang in die Kneipe zum Frühschoppen gingen, erleben dasselbe, dass sie in der Heimat nicht mehr „zu Hause“ sind und in der Kneipe kaum noch Gleichaltrige anzutreffen sind.

Insofern hat eine bessere Bildung zur Säkularisierung beigetragen. Aber nicht in dem Sinne, dass die besser Gebildeten auf stärkere Distanz zu den von Menschen erfundenen Geschichten der Religionen gehen, sondern darin, dass sie im Elternhaus weniger religiös erzogen wurden (kein Tischgebet mehr) und sich schließlich über ihre Mobilität dem Raum der Kirche als Gemeinde entfremdet haben: Man hat sich auseinander gelebt. Wer geht zur moralischen Orientierung noch in die Kirche? Das funktionierte auch früher nicht über die Religion, sondern über die soziale Kontrolle in der Gemeinde. In den Kirchen sitzen vornehmlich nur noch die älteren Frauen.

Bei den Kneipen sind es nicht nur viele ökonomische Gründe, die den Kneipenbesuch verringert haben: „Früher ging ich auf ein Bier in die Kneipe, heute gehe ich zum Kühlschrank.“ Aber „auf ein Bier in die Kneipe“ zu gehen, hieß auch, dass man dort Freunde und Bekannte traf, um miteinander zu reden. Und wenn diese Freunde und Bekannte ebenfalls fort gezogen und deshalb nicht anwesend waren, war es zumindest der Wirt, mit dem man reden konnte, was sich getan hat, wie es den anderen ergangen war und wie es ihnen ging. Aber wenn der Wirt sich zur Ruhe gesetzt hatte oder wegen mangelnden Nachfolger alles verkauft wurde, gab es schließlich nur noch den Weg zum Kühlschrank. Wer trinkt sein Bier noch in der Kneipe? Vornehmlich die älteren, alleinstehenden Männer. Zukunft sieht anders aus: jünger.

Neben den oftmals genannten ökonomischen Argumenten, spielt aber – gerade unter dem Aspekt der Gemeinschaftsbildung – ein Phänomen eine Rolle, dass u. a. der Psychiater Manfred Spitzer in einem Artikel „Narzissmus rauf, Empathie runter“ beschrieben hat: den Trend zur Singularisierung.

Singularisierung?

Manfred Spitzer beschreibt - vorrangig aus den Ergebnissen US-amerikanischer Forschung, deren Übertragbarkeit allerdings nicht diskutiert wird -, die starken Tendenzen zum alleine leben.

Wer aus den genannten Fakten ableitet, die Singularisierung sei vor allem ein Problem älterer Menschen, der irrt. Der Trend ist vielmehr gerade bei jungen Menschen am stärksten ausgeprägt. Dies hängt u. a. mit dem zweiten genannten Trend zu einer stark zunehmenden Mediatisierung unseres gesamten Lebens zusammen. Hiervon betroffen sind vor allem die jüngeren Menschen. Die Digitalisierung bringt Menschen nämlich nicht, wie oft behauptet wird, zusammen, sondern bewirkt eine Zunahme von Unzufriedenheit, Depression und Einsamkeit – insbesondere die sozialen Online-Netzwerke.

Die Frage nach Ursache und Wirkung bleibt offen. Sind junge Menschen als „Betroffene“ die Opfer oder nutzen sie die elektronischen mobilen Telefone und die sozialen Medien, um ihr Bedürfnis nach Kommunikation und Austausch zu befriedigen, was anders – in der persönlichen Begegnung – nur noch selten möglich ist?

Modernisierung?

In den Kneipen bleibt, solange die Umsätze stimmen, alles beim Alten oder es wird modernisiert und media-crossing praktiziert: Bier, Gespräche mit Freunden und Monitore mit Fußballspielen. In den Kirchen? Parallel oder zumindest vor oder nach dem Gottesdienst eine Netflix-Serie? Das geht gar nicht – bisher. Wenn die soziale Gemeinschaftsbildung ihren Kommunikationsraum verloren hat, weil die wissenden Akteure abhandengekommen sind, lässt sich das nicht virtuell ersetzen.

Der katholische Publizist Michael Hertl erkennt die Problematik durchaus. In: „Facebook-Chat statt Gottesdienst?” schreibt er:

Religiöse Gemeinschaften waren in der Geschichte der Menschheit in erster Linie immer Zusammenschlüsse von Individuen, in denen Alltagskontingenzen durch einen gemeinsamen Bestand an Offenbarungswahrheiten und darauf bezogene Riten bewältigt werden konnten. Sie waren und sind damit in erster Linie soziale Netzwerke unter Anerkennung und in Beziehung zu einer transzendenten Wirklichkeit. […] Notwendige Bedingung für die Weitergabe und meist auch Ausübung einer Religion ist daher immer die Existenz einer realen Gemeinschaft und der in ihr gelebten Beziehungen – das Wesen einer Religion ist Kommunikation.

Das kann man so religiös fundiert sehen, aber das passt nicht zu den Schlussfolgerungen in Anbetracht der Situation der Jugend, die sich nicht mehr in den Kirchen einfinden, sondern in den sozialen Medien:

Aufgrund veränderter soziologischer Situationen und Veränderungen in der Familien-, Gemeinde- und Arbeitswelt, die regelmäßige persönliche Begegnungen in christlichen Gemeinden kaum noch möglich machen, wird ins Auge gefasst, zukünftige Gemeindearbeit in einer Mischung aus persönlicher und virtueller Begegnung der christlichen Gemeinschaft zu gestalten, wie sie etwa Julie Anne Lytle beschreibt. Sie nennt es „Blending Physical Places and Virtual Spaces“.

Auch Kirche als Pop-Event wird vermutlich nicht helfen.

Riesige LED-Leinwände und Lichtreflektionsflächen, Kunstnebel und dröhnender Bass – mehr als 12.000 Teilnehmer lobpreisen auf der „Mehr“-Konferenz mit modernsten Mitteln der Technik. Prominente wie Samuel Koch, der bei der Sendung „Wetten, dass .. ?“ stürzte und nun als Schauspieler arbeitet, geben Zeugnis von ihrem Glauben. […] Seine Videos und Texte erreichen über Onlinekanäle wie Youtube, Instagram und Facebook laut Angaben des Gebetshauses jährlich mehr als 450.000 Menschen, die meisten davon Jugendliche und junge Erwachsene. Der Gründer des Gebetshauses sieht seine Initiative dennoch als Teil der kirchlichen Tradition.

Natürlich sehen Religionsfunktionäre das in ihrer Wahrnehmungsblase als Religion und als Erfolg – orientiert an den Klick-Zahlen. Was bedeuten aber diese Klicks, wie lange schauen die Leute, sehen die Zuschauer es als Unterhaltung und Pop-Event? Was schließlich aber eindeutig ist: Eine Kirchengemeinde, in der man sich kennt und in der man miteinander redet, sich wie „zu Hause“ fühlt, entsteht daraus nicht.

Letztendlich werden diese Pop-Events wohl eher zum weiteren Niedergang der Zahlen der Gottesdienstbesucherzahlen und zur weiteren Schließung von Kirchengebäuden beitragen. Wenn sich einer der „Entfremdeten“ in einer Kirche zum Gottesdienst einfindet, dürfte ihn die ‚brave‘ und einfache Veranstaltung mit Sitzen, Knien, Singen, Beten und einfachem Orgelspiel kaum noch beeindrucken.