Die Konfessionsfreien in Deutschland (2)

Wie haben sich die Konfessionsfreien in Deutschland in den vergangenen vierzig Jahren entwickelt und verändert? Mit fünf Messzeitpunkten (1982, 1992, 2002, 2012 und 2023) lassen sich entsprechende Zeitreihen darstellen. Was ist den Konfessionsfreien eigen? Wie ist ihre innere Homogenität? Wird ihre Identität stärker oder schwächer? 21 Fragen, 21 Antworten. Eine Annäherung, Teil 2.

Vorbemerkung

I. Demografie: 1. Altersgliederung, 2. Ost-West, 3. Frauen / Männer, 4. Wohnort Großstadt

II. Werte und Normen: 5. Frauenrolle, 6. Schwangerschaftsabbruch

III. Weltsichten: 7. Naturgesetze, 8. Folge keiner religiösen Lehre

IV. Kirchen: 9. Vertrauen in die katholische Kirche, 10. Vertrauen in die Evangelische Kirche,

11. Vergleich, 12. Religiöse Erziehung der eigenen Kinder, 13. Früher Kirchenmitglied

V. Glaube: 14. Religiosität, 15. Wichtig: Gottesglaube, 16: Glaube an Gott, 17. Leben nach dem Tode

VI. Politik: 18. Wahlabsicht BT-Wahl, 19. Parteipräferenz, 20. Links-Rechts Selbsteinstufung, 21. Mitglied einer politischen Partei.

Vorbemerkung

Die Ausarbeitung zu den „Konfessionsfreien in Deutschland“ besteht aus drei Artikeln:

(1) Aktuelle Beschreibung – auf Grundlage der Vergleiche mit den römischen Katholiken und den EKD-Evangelischen.

(2) Zeitreihen zur Entwicklung der Konfessionsfreien, 1982 – 2023

(3) Interne Untergliederung der Konfessionsfreien in Getaufte bzw. Autochthone – mit den Fragen, ob bzw. welche Bedeutungen das hat und ob bzw. welche Unterschiede daraus resultieren.

Alle drei Texte haben die Daten der „Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften“ (ALLBUS) als Grundlage. Diese Umfragen werden alle zwei Jahre realisiert und haben im Zehn-Jahres-Abstand (1982, 1992, 2002, 2012, 2023) einen Schwerpunkt auf Fragen zu Religion und Weltanschauung.

Dieser zweite Text konzentriert sich auf Zeitreihen, was u. a. bedeutet, dass die Fragen in allen fünf Umfragen 1982 – 2023 identisch bzw. weitestgehend vergleichbar gestellt wurden. Das ist nicht durchgehend der Fall. Entsprechend wurden auch kürzere Zeiträume von drei Umfragen berücksichtigt und ggf. andere Umfragejahre.

Generell ist dabei zu beachten, dass die Umfrage 1982 noch auf die ‚alte Bundesrepublik‘ beschränkt ist, während sich die Umfragen ab 1992 auf das wiedervereinigte Deutschland beziehen. Die Umfrage 1982 wurden dennoch berücksichtigt, da dadurch die Veränderungen in Deutschland dokumentiert werden.

Bei den Zeitreihen ist zudem zu bedenken, dass die Konfessionsfreien sich im Betrachtungszeitraum 1982 – 2023, also über 41 Jahre, nicht nur in den Größenordnungen verändern, sondern auch in der Zusammensetzung.

Unter den Bedingungen demoskopischer Umfragen haben alle Daten einen ‚Unschärfekorridor‘ von rund +/- 2 Prozentpunkten. Es geht also um Tendenzen. Um keine Überkorrektheit zu suggerieren, werden die Daten, die in den Auswertungen der Tabellen mit Nachkommastellen referiert werden, in den Grafiken abgerundet.

I. Demografie

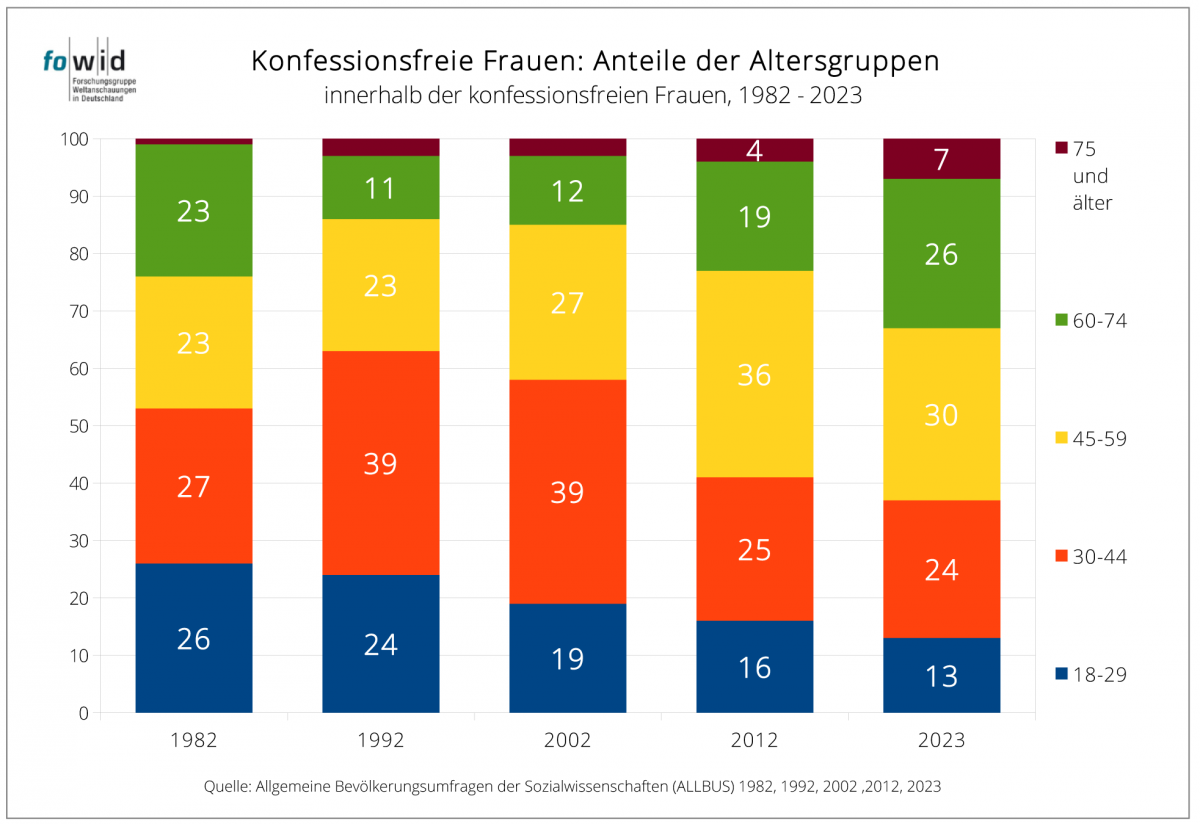

1. Altersgliederung

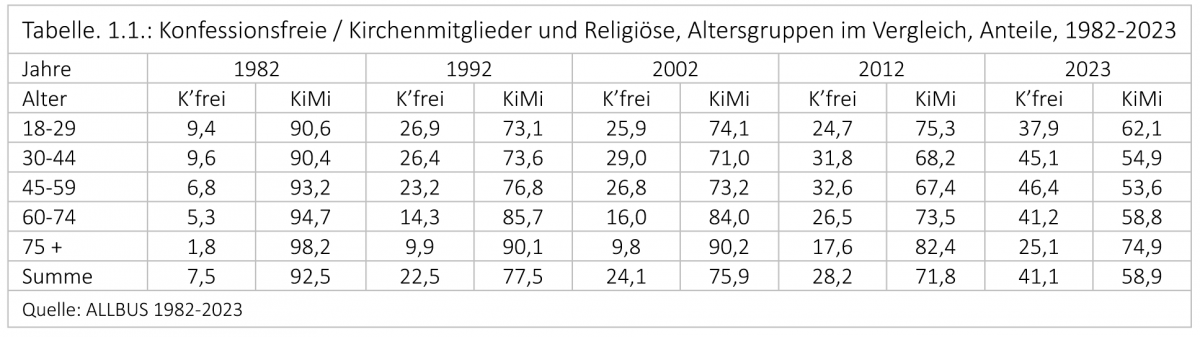

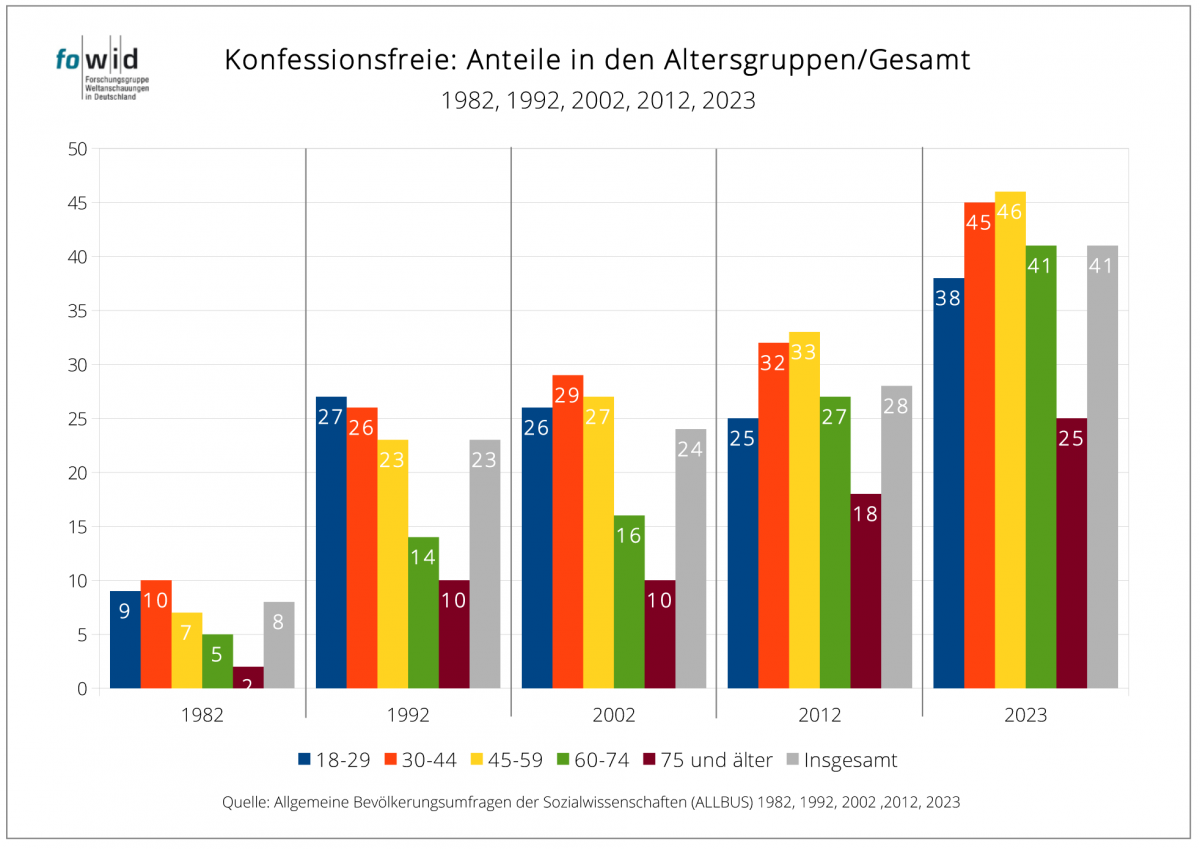

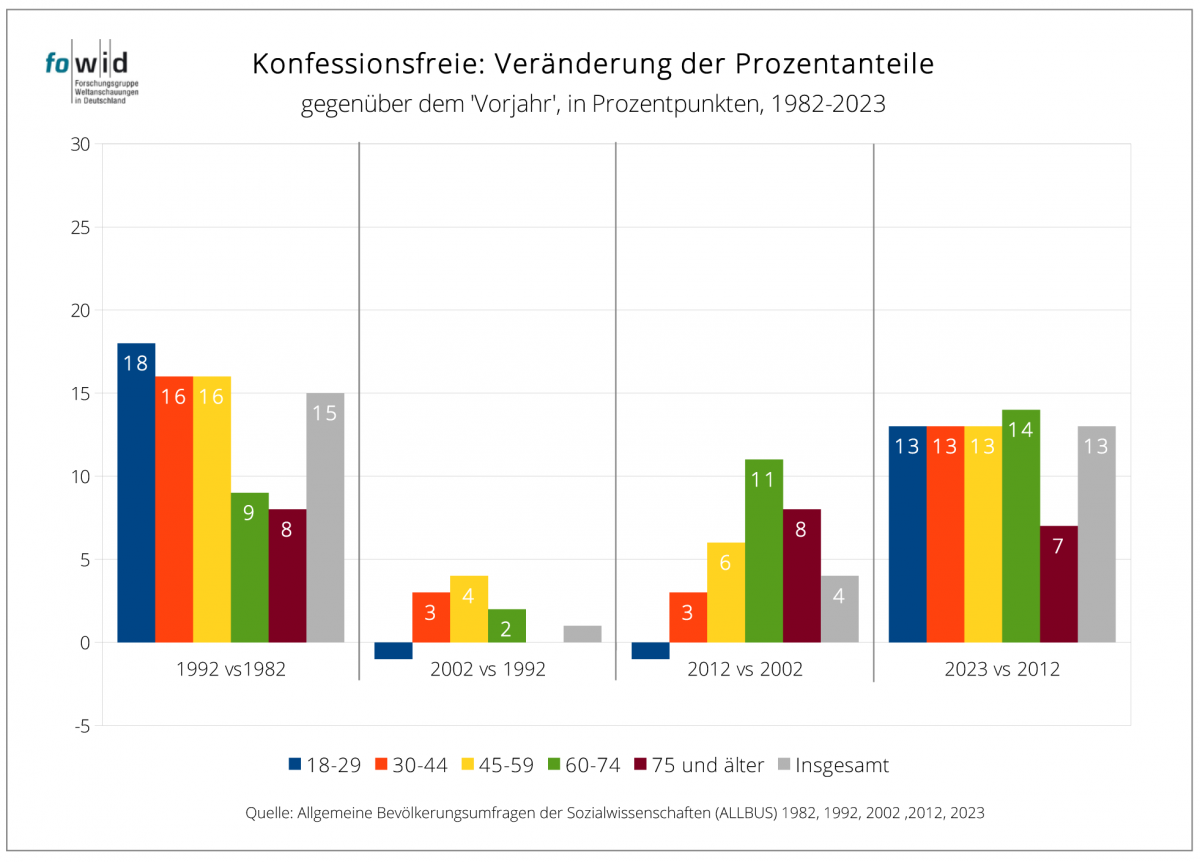

Von 1982 haben sich die Konfessionsfreien in Deutschland von 8 Prozent Bevölkerungsanteil auf über 40 Prozent vergrößert. In den Altersgruppen waren alle Jahrgänge daran beteiligt. (s. Tabelle 1.1. im Anschluss des Textes)

Die deutsche Einheit hat den Effekt, dass 1992 die Anteile in den jüngeren Jahrgängen dominieren, was sich dann im Verlauf der weiteren Entwicklung auf die mittleren Jahrgänge der 30-59-Jährigen verschiebt. Darin drückt sich u.a. ein Kohorteneffekt aus. So sind die Anteile der 18-29-Jährigen von 1992 bis 2002 in die Gruppe der 30-44-Jährigen ‚weitergewandert‘.

Dabei lassen sich drei Phasen unterscheiden. Erstens, die Verdoppelung der Anzahl der Konfessionsfreien durch die deutsche Einheit (1982-1992), eine ruhige Phase (1992-2012) in der sich Anzahl und Anteile langsam vergrößern und drittens die Zeit nach 2012, in der Anzahl und Anteile überproportional ansteigen.

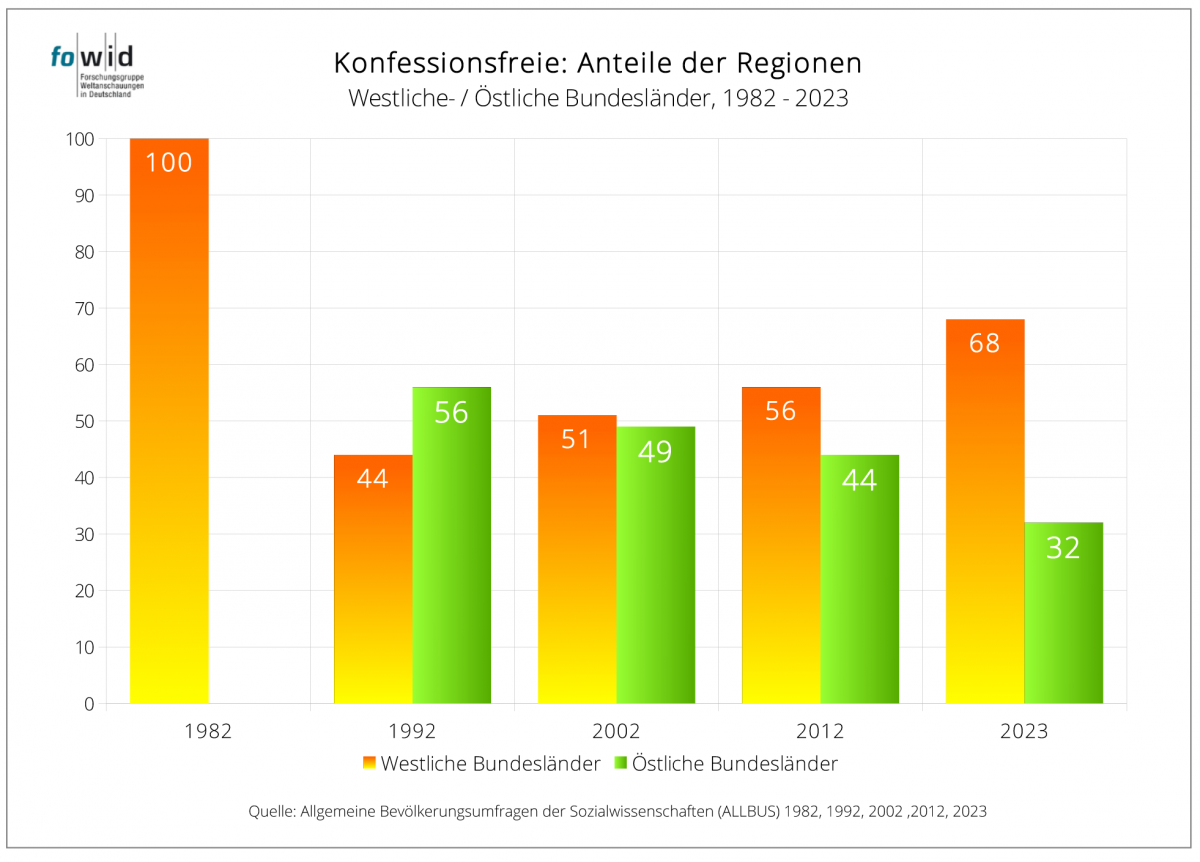

2. Ost-West

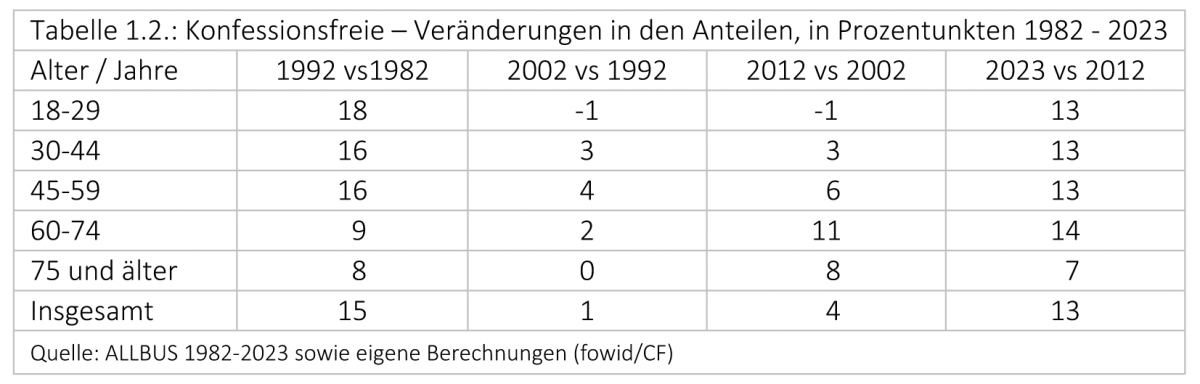

Die Bedeutung dieses ‚Ost-Zuwachses‘ 1992 verringert sich im Laufe der Jahre. (s. Tabelle 2) In den östlichen Bundesländern ist die Zahl der Kirchenaustritte – ein wesentlicher Grund für den Anstieg der Konfessionsfreien insgesamt – vergleichsweise marginal.

Allerdings ist der Anteil der Konfessionsfreien in den östlichen Bundesländern (2023: 32 Prozent) immer noch höher als der Bevölkerungsanteil der Bundesländer (rund 19 Prozent).

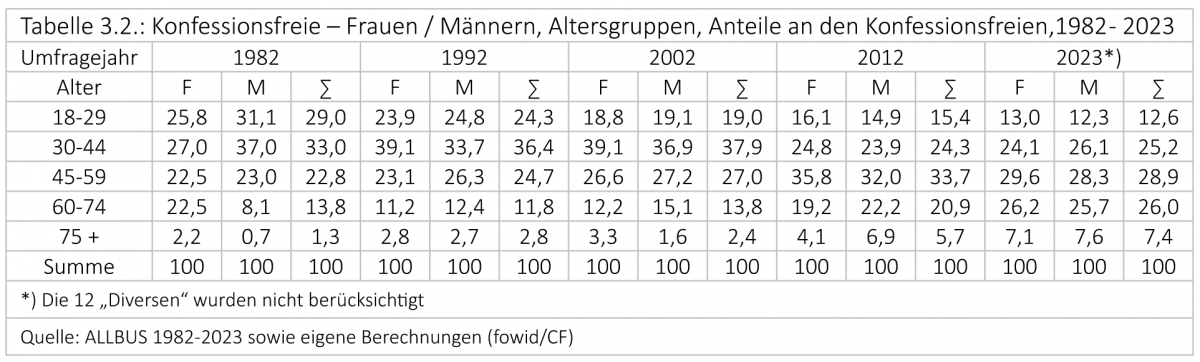

3. Frauen / Männer

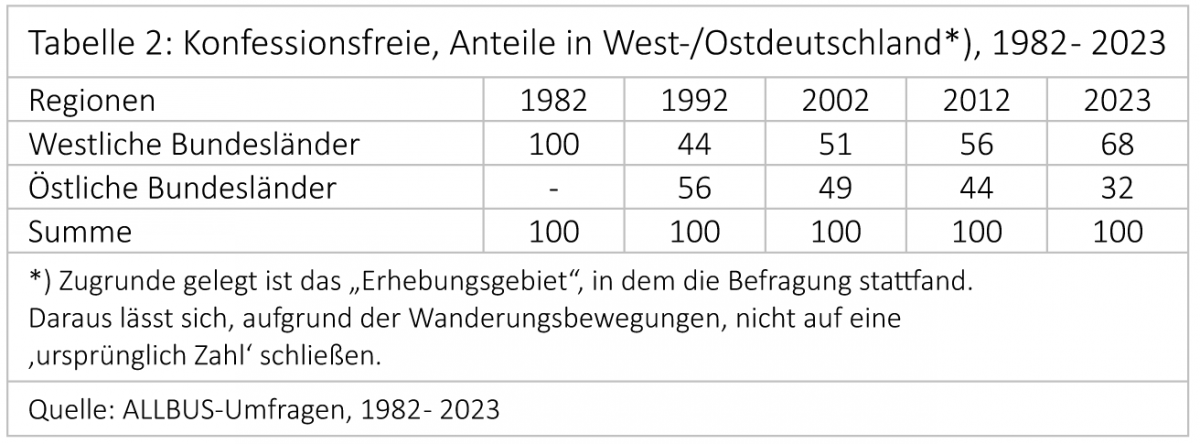

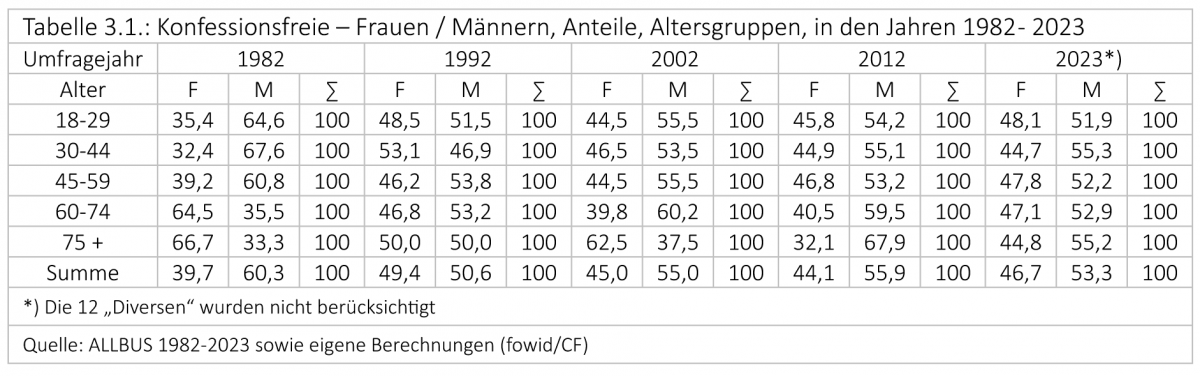

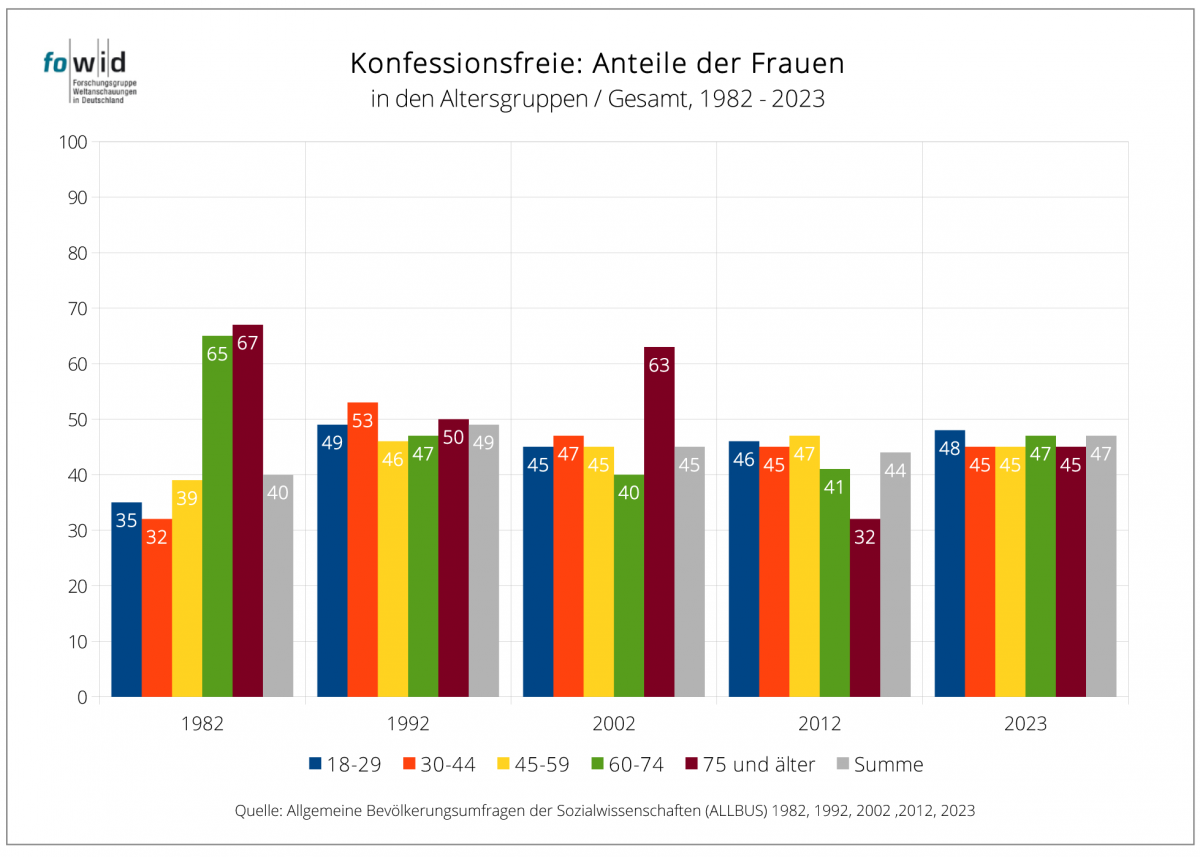

Der Frauenanteil in der Bevölkerung, der konfessionsfrei ist, steigt 1992 auf knapp die Hälfte (49 Prozent) und bleibt dann in dieser Größenordnung zwischen 45 - 47 Prozent. (s. Tabelle 3)

Die ‚Ausschläge‘ in den früheren Umfragen beruhen auf den seinerzeitig geringen Fallzahlen der Konfessionsfreien, bei der schon kleinere Variationen größere Veränderungen verursachen (können). 2023, mit einer stabilen Fallzahl aufgrund des hohen Bevölkerungsanteils der Konfessionsfreien, sind die Verteilungen über alle Altersgruppen gleichmäßig ohne signifikante Unterschiede.

Innerhalb der Konfessionsfreien verändern sich die Anteile der Frauen – mit größerer Anzahl und Anteilen – zugunsten der Älteren, worin sich auch der Kohorteneffekt der Altersverschiebungen auf der Zeitachse darstellt.

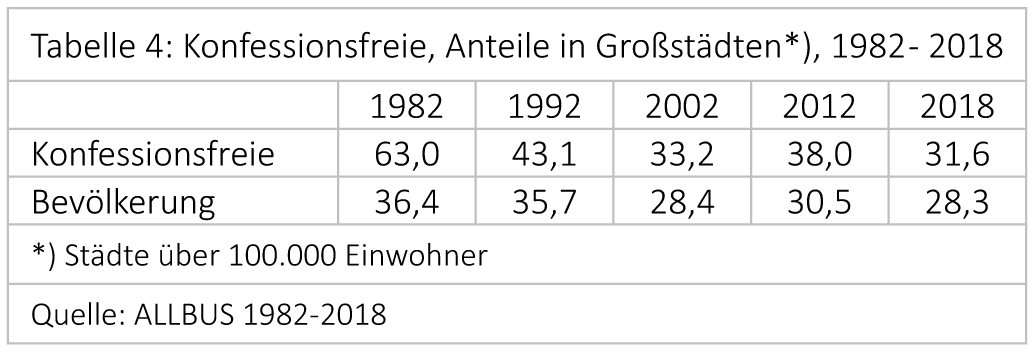

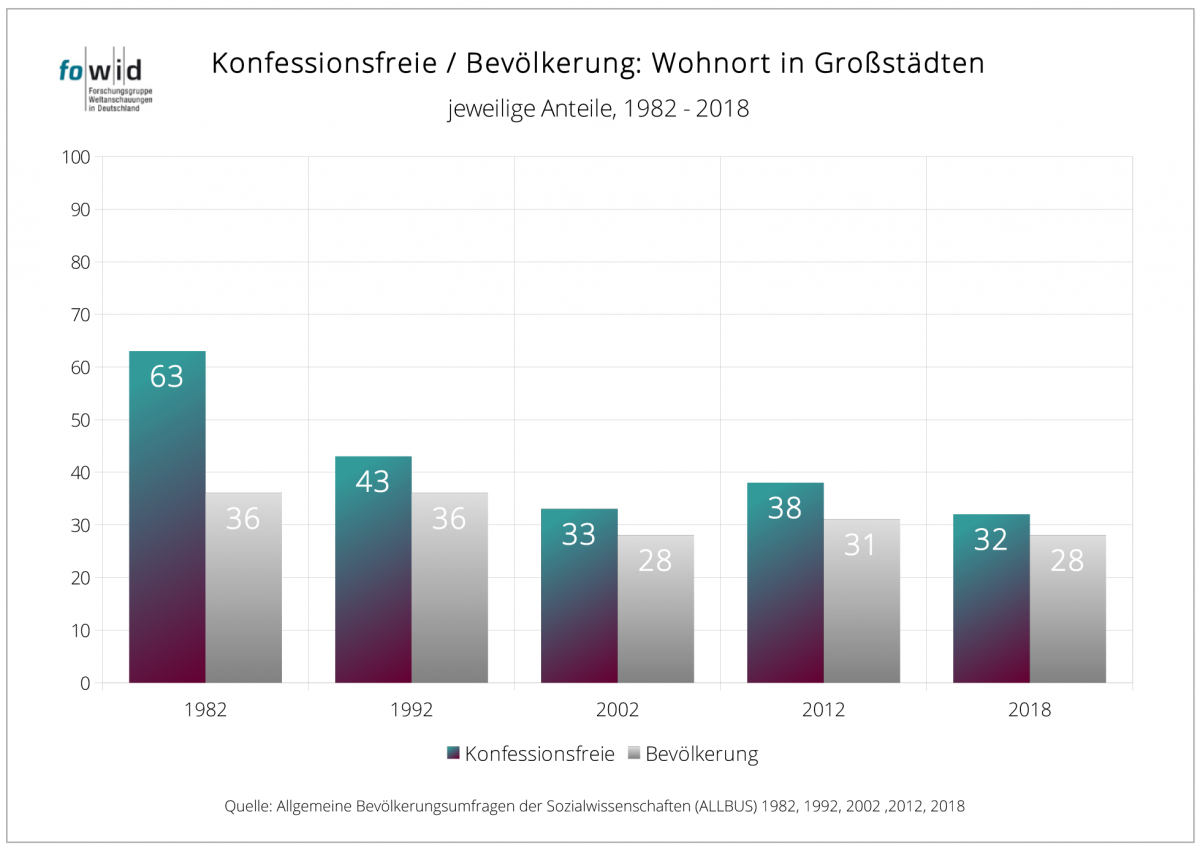

4. Wohnort Großstadt

Die Besonderheit, dass 1982 (in den ‚alten Bundesländern‘) die Mehrheit der Konfessionsfreien Männer waren, zeigt sich auch bei den Wohnortgrößen, nach denen rund zwei Drittel der Konfessionsfreien (63 Prozent) in Großstädten leben („Stadtluft macht frei“) – politische Gemeinden mit mehr als 100.00 Einwohnern.

Seit 1992 zeigt sich eine zunehmende ‚Normalisierung‘: Zum einen wird der Anteil der Konfessionsfreien ‚in der Fläche‘ größer (östliche Bundesländer), zum anderen (in den westlichen Bundesländern) steigt der Anteil der Konfessionsfreien auch außerhalb der Großstädte an. Das Anwachsen der ‚Großstadtregionen‘ / ‚Urbane Ballungsräume‘ ist dabei nicht berücksichtigt.

II. Werte und Normen

Aus der Vielzahl von gesellschaftlichen Werten und Normen sind zwei als bespielhaft dargestellt: die Veränderung der Frauenrollen und das Selbstbestimmungsrecht der Frauen.

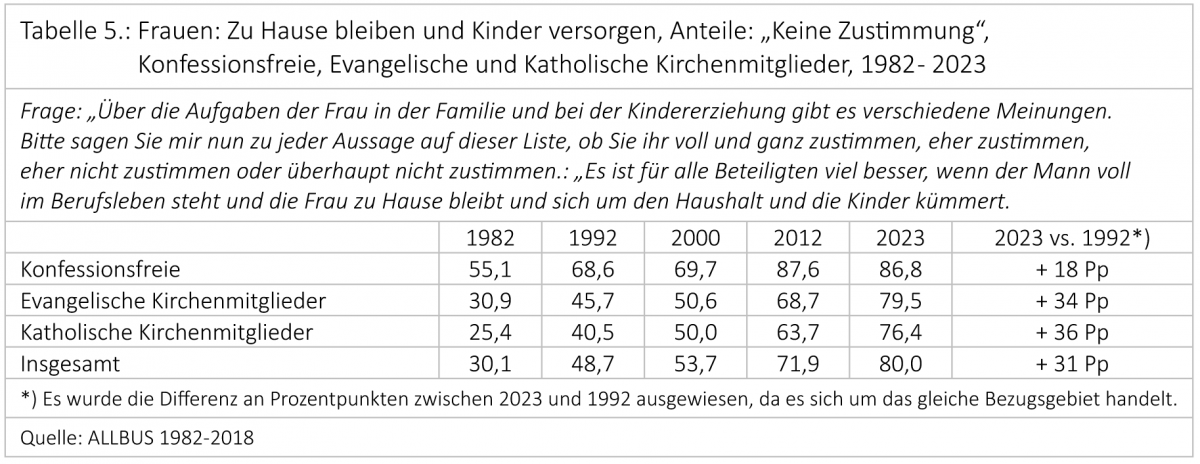

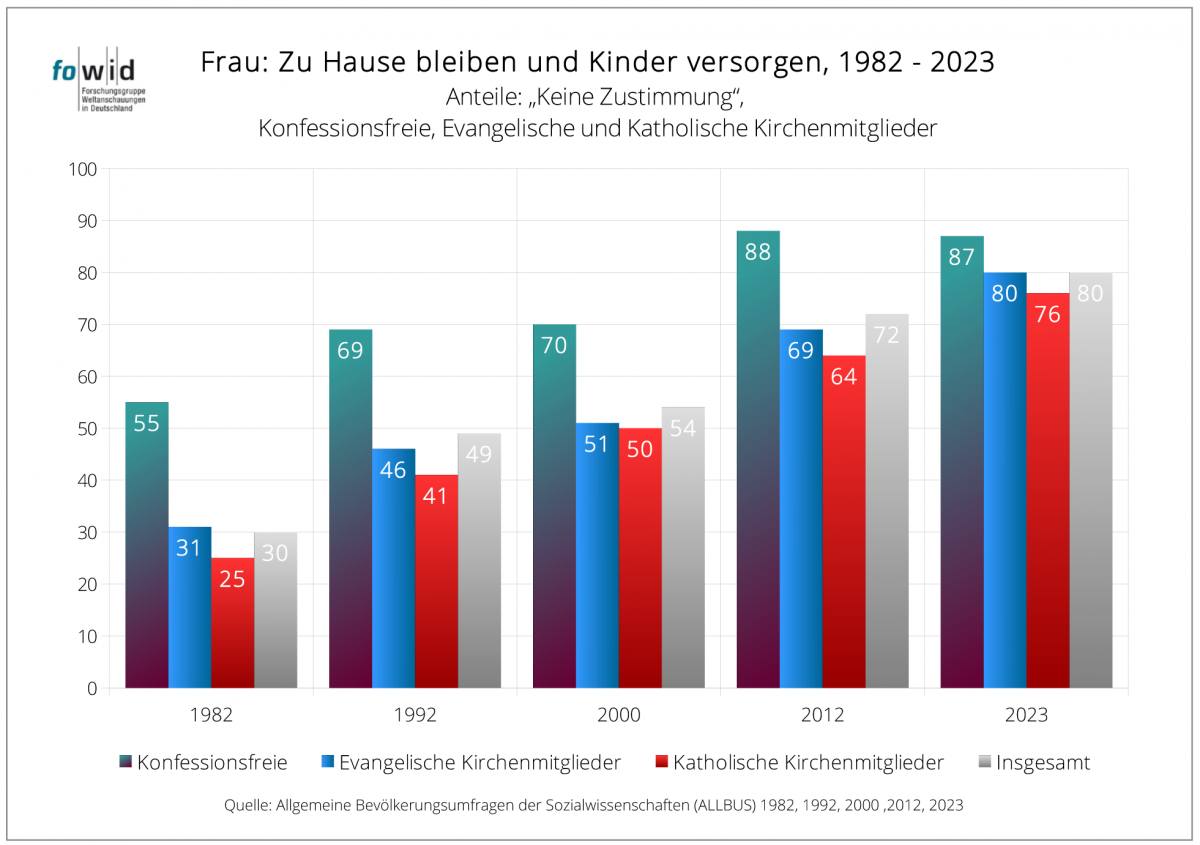

5. Frauenrolle

Die klassische Frauenrolle, die analog einem konservativ-christlichen Geschlechterbild formuliert war und gelebt wurde, hieß: „Küche, Kinder, Kirche“. Das wurde in den ALLBUS-Umfragen mit der Frage aufgenommen: „Über die Aufgaben der Frau in der Familie und bei der Kindererziehung gibt es verschiedene Meinungen. Bitte sagen Sie mir nun zu jeder Aussage auf dieser Liste, ob Sie ihr voll und ganz zustimmen, eher zustimmen, eher nicht zustimmen oder überhaupt nicht zustimmen: Es ist für alle Beteiligten viel besser, wenn der Mann voll im Berufsleben steht und die Frau zu Hause bleibt und sich um den Haushalt und die Kinder kümmert.“

Diese Auffassung wird und wurde von den Konfessionsfreien bereits 1982 mehrheitlich abgelehnt (55 Prozent „keine Zustimmung“), was sich in den folgenden Jahrzehnten bis auf 88 Prozent vergrößerte. (Tabelle 5)

Allerdings zeigt sich bei den Kirchenmitgliedern beider Konfessionen eine Angleichung an diese Auffassung. Die Veränderungen von 1992-2023 sind bei den Kirchenmitgliedern zudem größer (Katholiken plus 36 Prozentpunkte, Evangelische plus 34, Konfessionsfreie plus 18 Prozentpunkte.)

Diese Ablehnung einer ‚klassischen Frauenrolle‘ entspricht den Veränderungen in den sozio-ökomischen Bedingungen: bessere Schulabschlüsse der Frauen, Berufstätigkeit der Frauen mit eigenem Einkommen sowie in Partnerschaften zwei Erwerbseinkommen zum Erreichen/Erhalt eines Lebensstandards. Diesen sozio-ökonomischen Bedingungen können sich auch Kirchenmitglieder nicht entziehen.

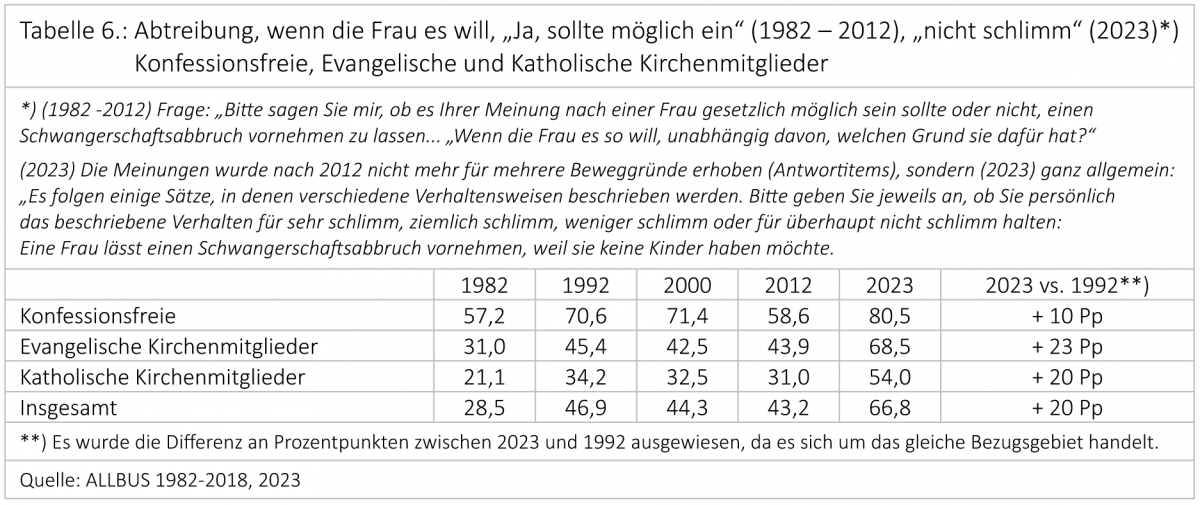

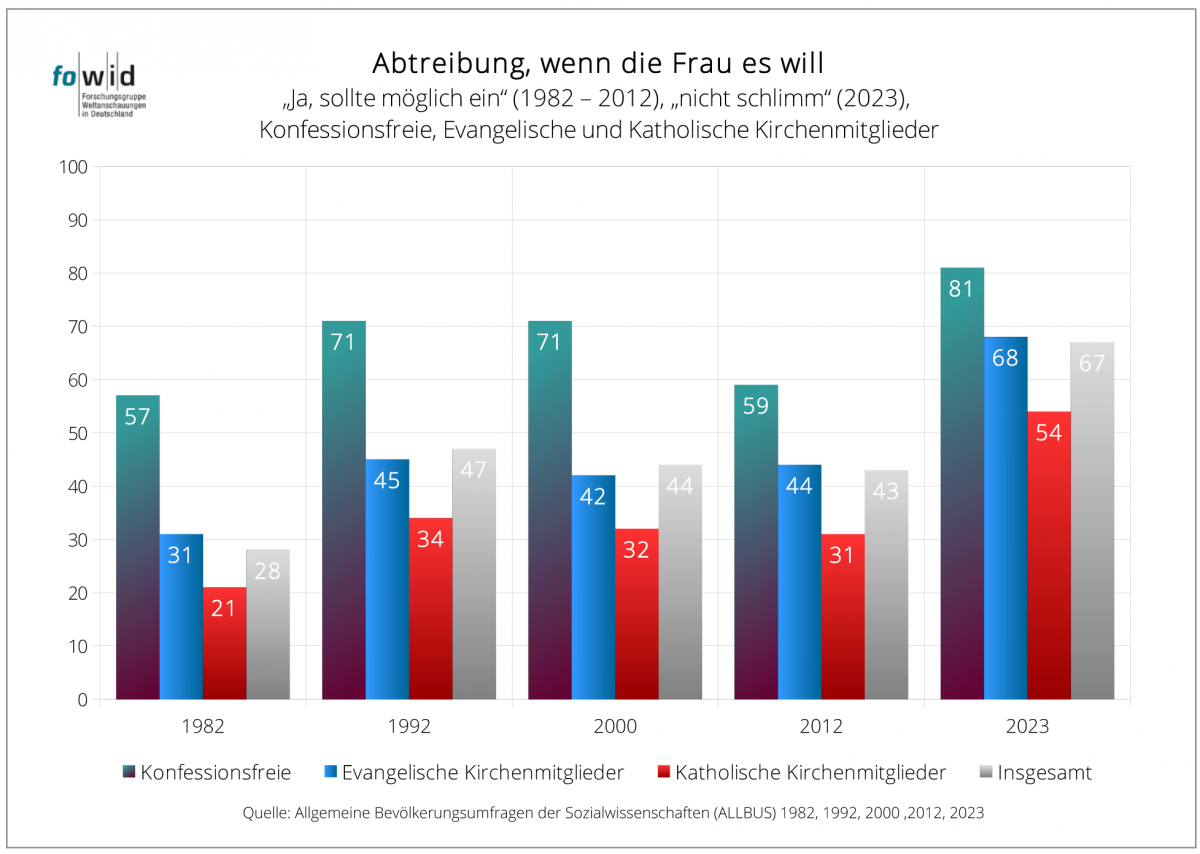

6. Schwangerschaftsabbruch

Wenn es um das Selbstbestimmungsrecht der Frauen geht, stellt sich das anders dar. Das wurde mit der Frage fokussiert: „Bitte sagen Sie mir, ob es Ihrer Meinung nach einer Frau gesetzlich möglich sein sollte oder nicht, einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen zu lassen…: Wenn die Frau es so will, unabhängig davon, welchen Grund sie dafür hat?“ Maßgeblich ist allein die Entscheidung der Frau ohne weitere andere Gründe. (Tabelle 6)

Entlang dem gesellschaftlichen Trend der Stärkung und Respektierung des individuellen Rechts zur Selbstbestimmung ist die zunehmende Mehrheit der Konfessionsfreien für dieses Selbstbestimmungsrecht der Frauen.

Die Kirchenmitglieder könne sich diesem Trend zwar auch nicht entziehen, sind dabei aber deutlich verhaltener. Vor allem die Katholiken sehen das restriktiver – was der Haltung des frischgewählten Papstes Leo XIV. entspricht, der sich in einer seiner ersten Erklärungen gegen die Möglichkeit der Abtreibung ausgesprochen hat. („Papst Leo XIV.: Erste Positionen zu Frieden, Frauen, Missbrauch, KI und Migration.“)

III. Weltsichten

Abseits aller politischen Auffassungen und Weltanschauungen gibt es Grundauffassungen, „was die Welt in ihrem Innersten zusammenhält“ (Faust, Erster Monolog): Naturgesetze oder Religion.

7. Naturgesetze

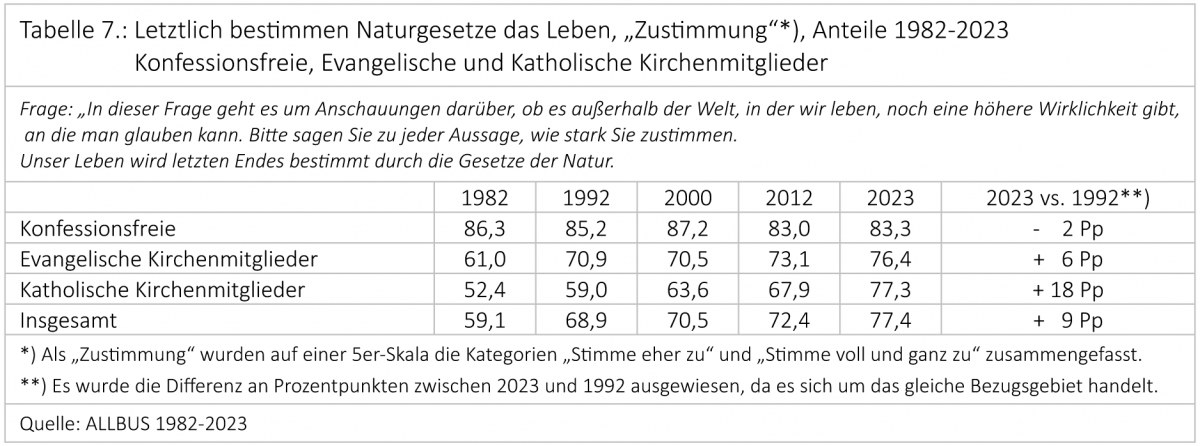

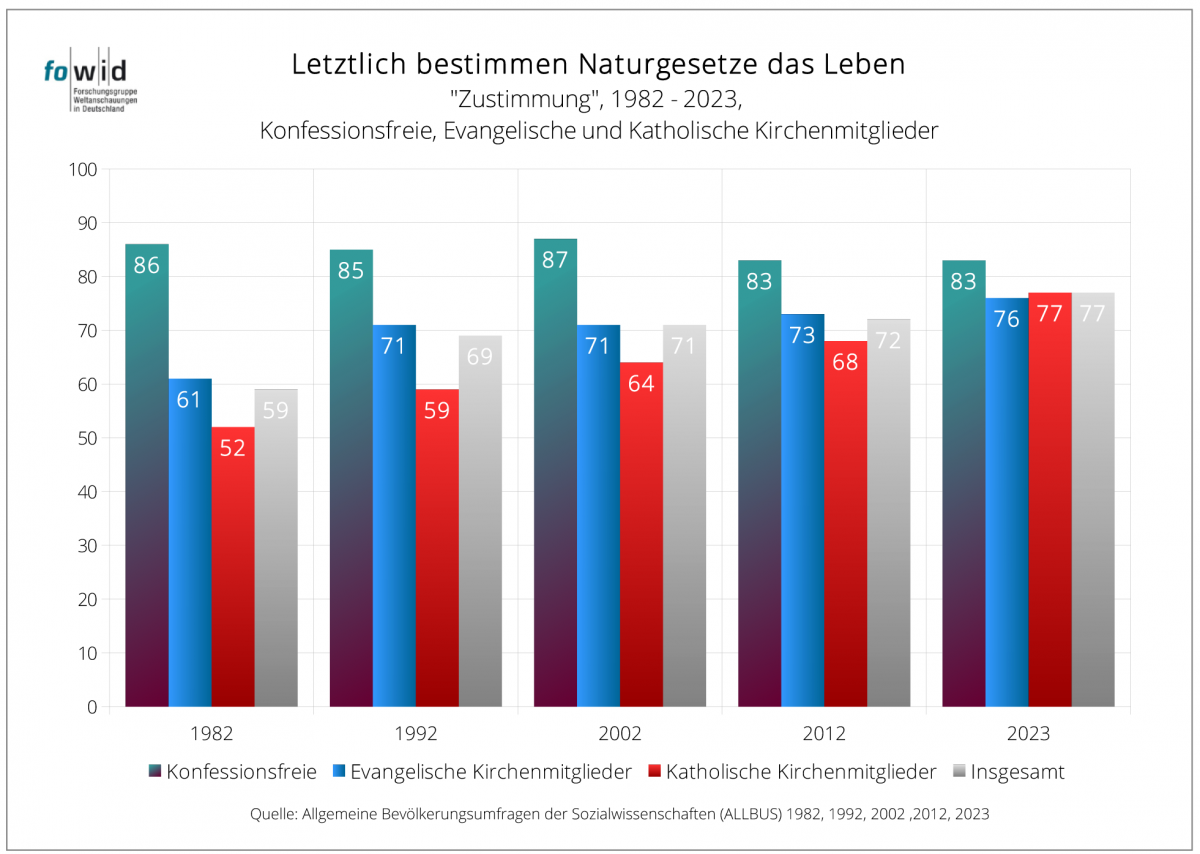

Hinsichtlich der Auffassung: „Unser Leben wird letzten Endes bestimmt durch die Gesetze der Natur“, besteht bei den Konfessionsfreien eine weitestgehend und gleichbleibende Zustimmung von mehr als 80 Prozent. (Tabelle 7)

Die Zustimmung der Kirchenmitglieder ist über die Jahrzehnte ansteigend und nähert sich den 80 Prozent Zustimmung. Das spricht für eine Selbstsäkularisierung der Kirchenmitglieder – vor allem der Katholiken.

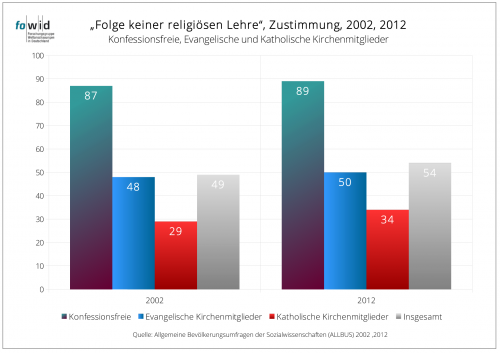

8. Folge keiner religiösen Lehre

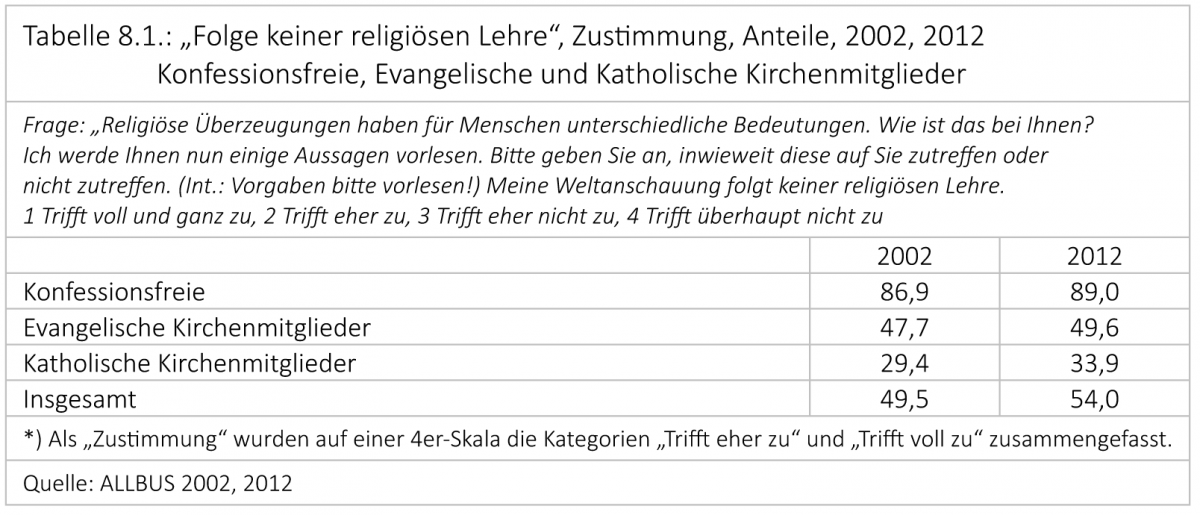

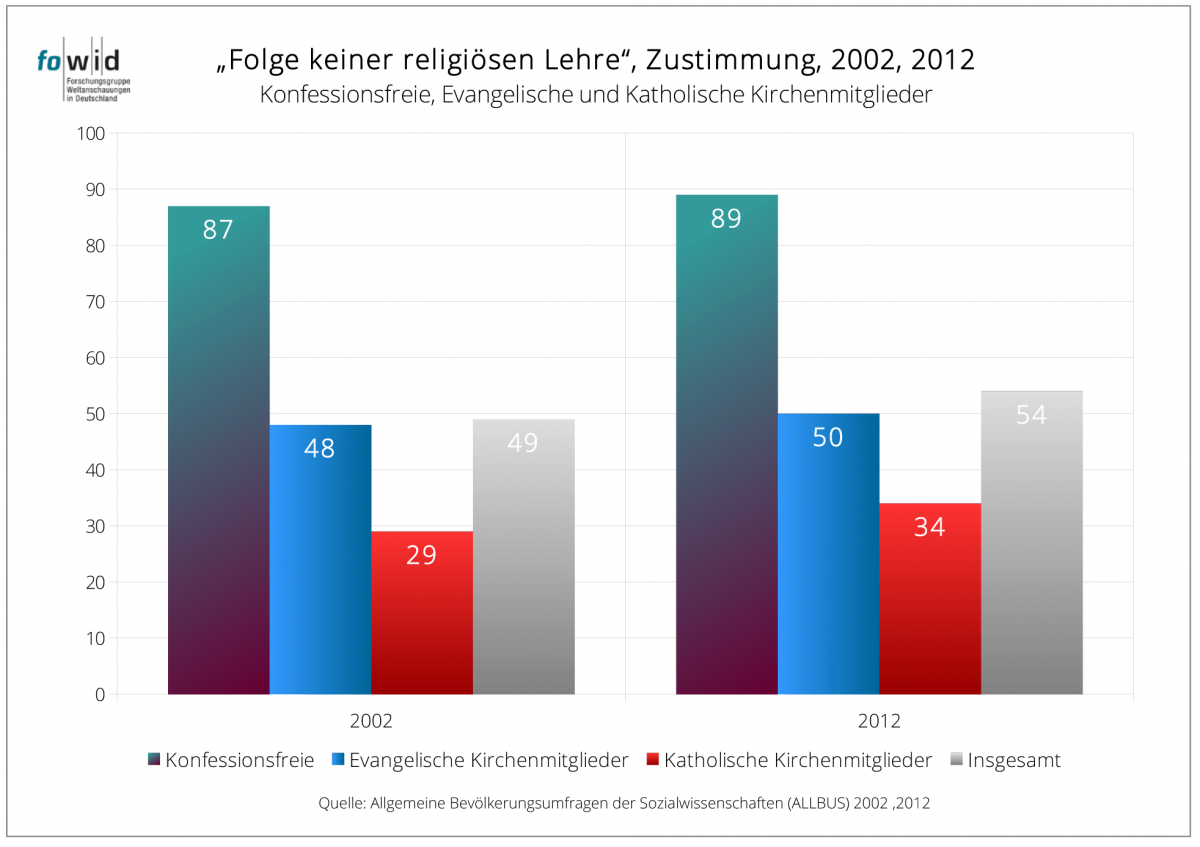

Das lässt sich mit einer anderen ALLBUS-Frage kontrastieren. Der Aussage: „Meine Weltanschauung folgt keiner religiösen Lehre“, stimmen wiederum mehr als 80 Prozent der Konfessionsfreien gleichbleibend zu. (Tabelle 8.1.)

Von den Kirchenmitgliedern stimmen dieser Auffassung rund 50 Prozent der EKD-Evangelischen und rund ein Drittel der römischen Katholiken zu.

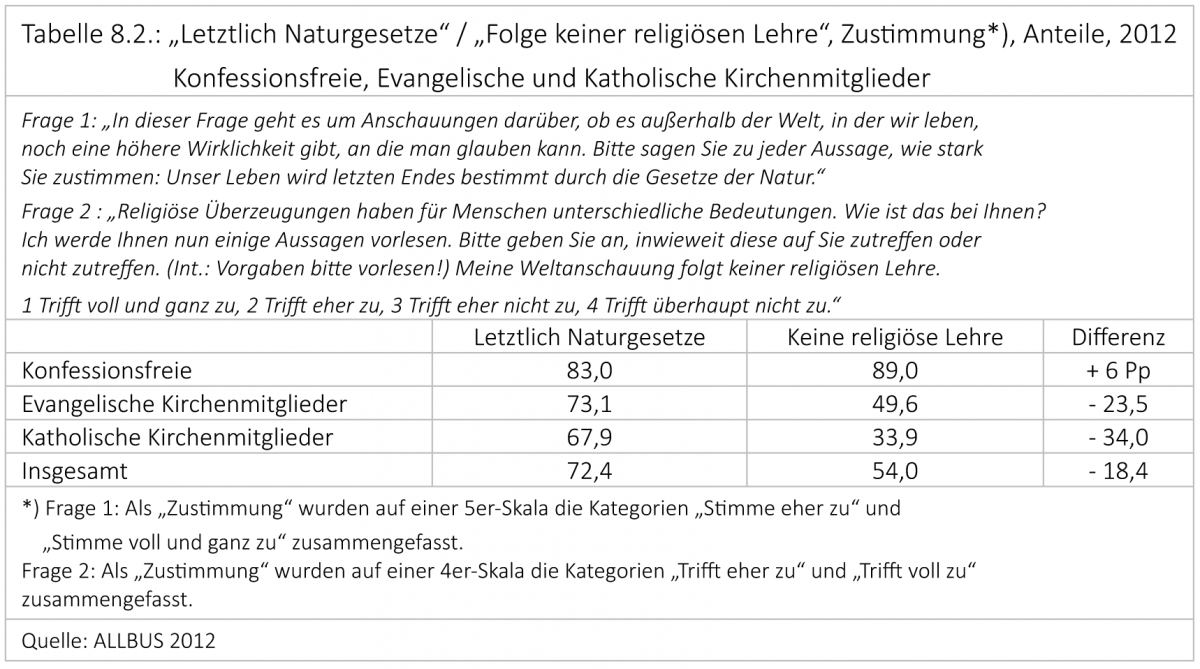

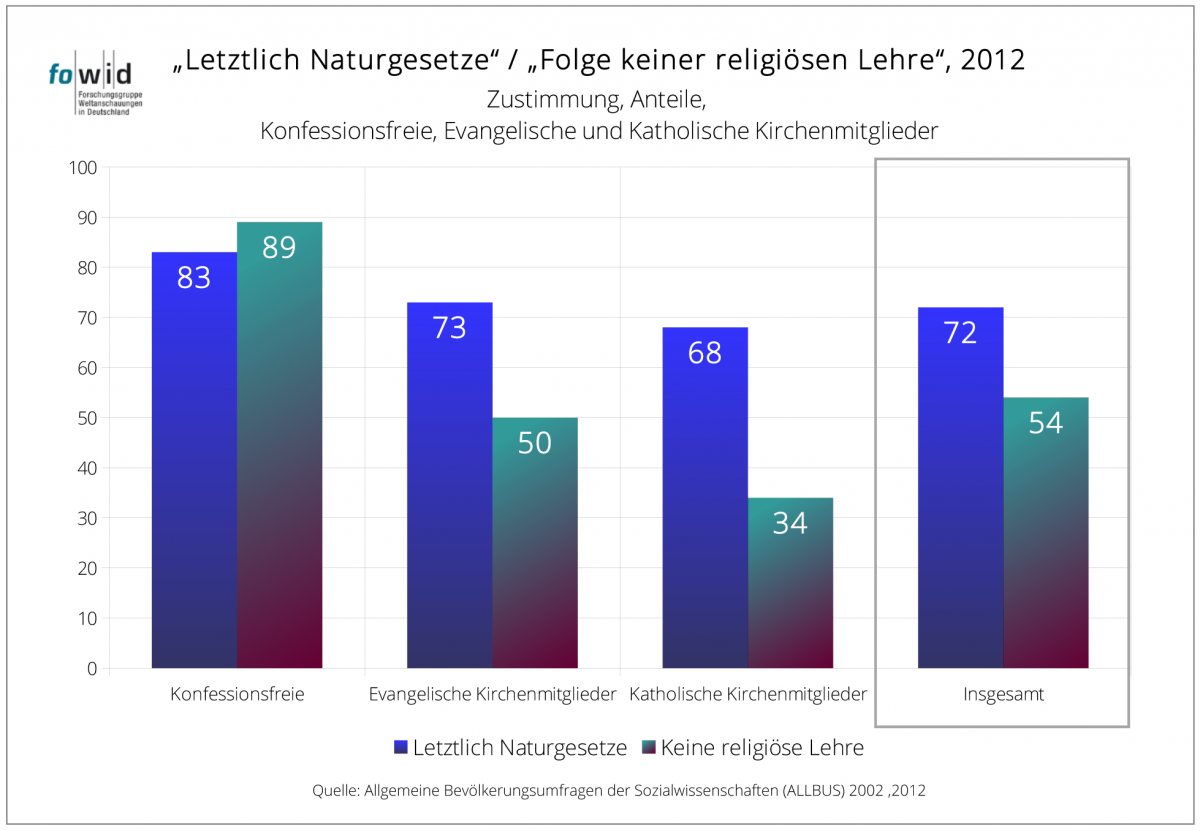

Kombiniert man nun diese beiden Aussagen, so zeigt sich die hohe Übereinstimmung bei den Konfessionsfreien und eine Differenz bei den Kirchenmitgliedern. (Tabelle 8.2.)

Wie sich nun der Naturalismus der Kirchenmitglieder (rund 70 Prozent Zustimmung zu ‚Naturgesetzen‘) mit dem „Folgen einer religiösen Lehre“ (50 Prozent der Evangelischen bzw. 66 Prozent der römischen Katholiken) kombiniert, bedarf einer weiteren Klärung.

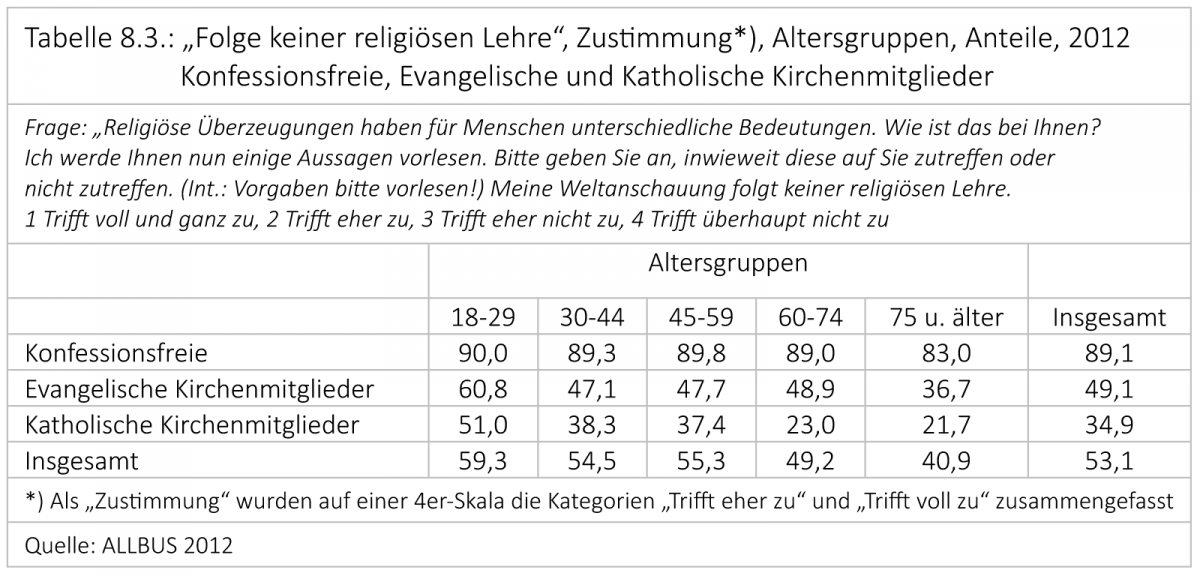

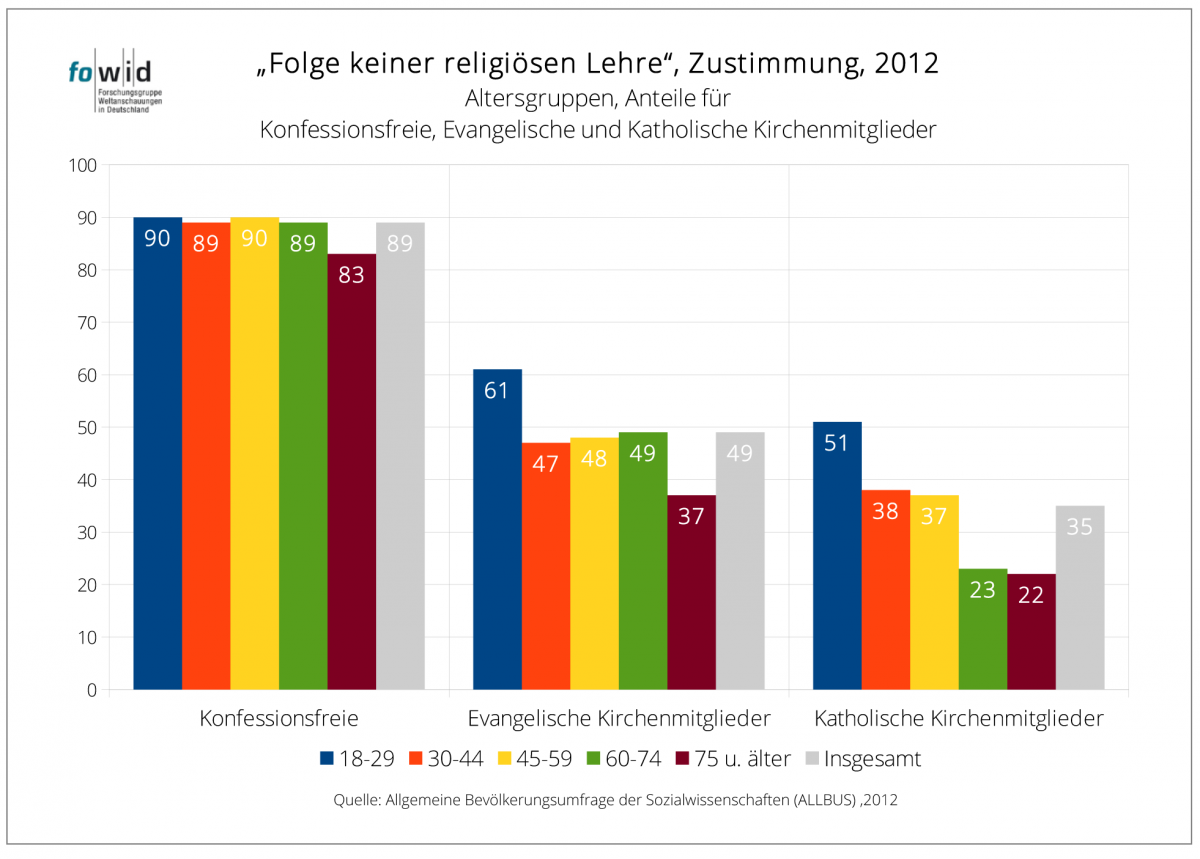

Ein erster Hinweis könnte sich in der Altersverteilung der ‚Religionslosen‘ liegen. Für die Konfessionsfreien gibt es in den Altersgruppen (bis für die Ältesten) keine Unterschiede in ihrer Zustimmung zur Religionslosigkeit. Bei den Kirchenmitgliedern gibt es in der jüngsten Altersgruppe gleichsam einen signifikanten ‚Sprung‘ zur Religionslosigkeit. (Tabelle 8.3)

IV. Kirchen

Als gesellschaftliche und politische Akteure sind, neben den Kirchenmitgliedern, die Kirchen als religiöse Organisationen aktiv. Welches Vertrauen wird ihnen entgegengebracht?

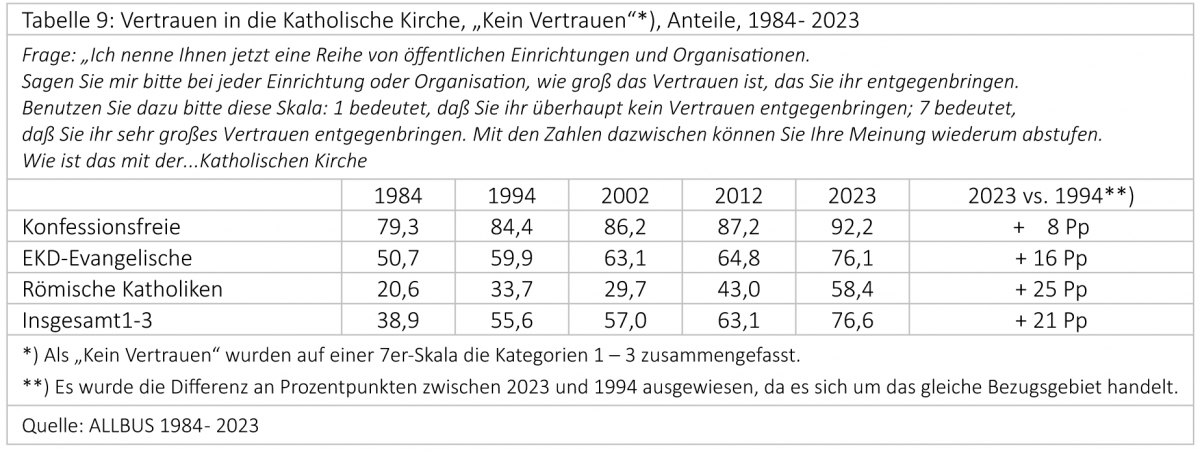

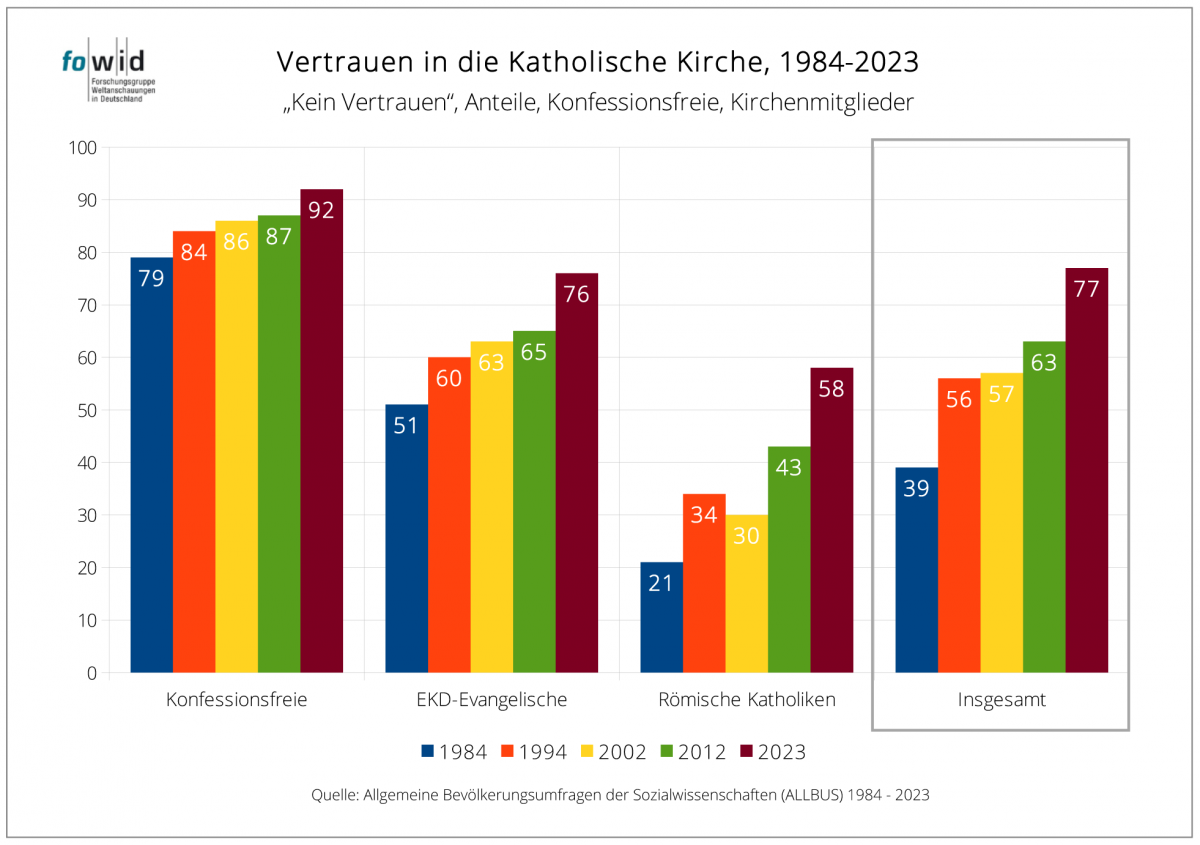

9. Vertrauen in die katholische Kirche

Auf einer 7er-Skala konnten die Befragten abgestuft bekunden, ob sie der katholischen Kirche Vertrauen entgegenbringen: 1 bedeutete „Kein Vertrauen“, 7 „Großes Vertrauen“. In Zusammenfassung der Angaben 1-3 als „Kein Vertrauen“ zeigt sich im Zeitverlauf, dass der römisch-katholischen Kirche zunehmend kein Vertrauen entgegengebracht wird. (Tabelle 9)

Bei den Konfessionsfreien steigt der Wert von 79 auf 92 Prozent, bei den Evangelischen von 51 auf 76 und bei den Katholiken von 21 auf 58, also mehr als die Hälfte der Katholiken.

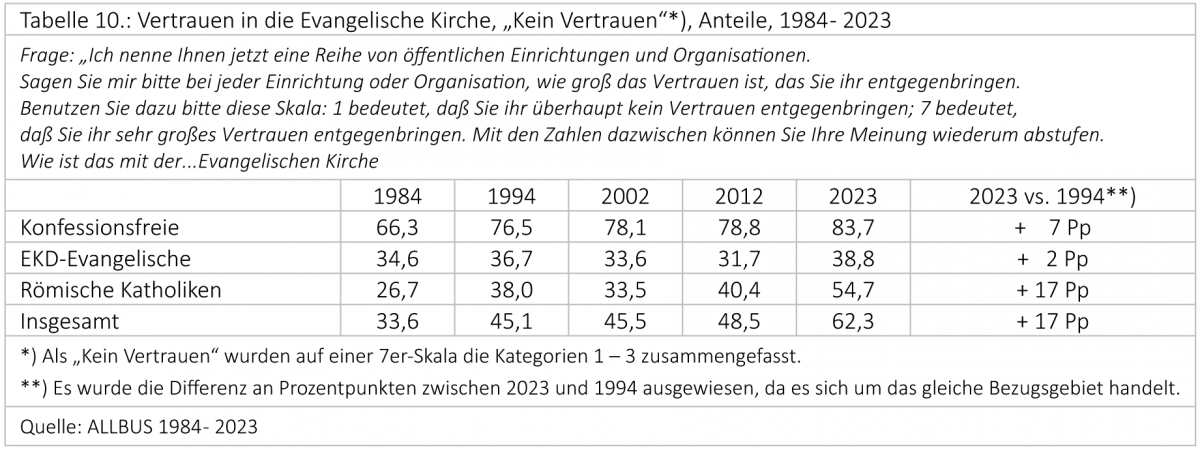

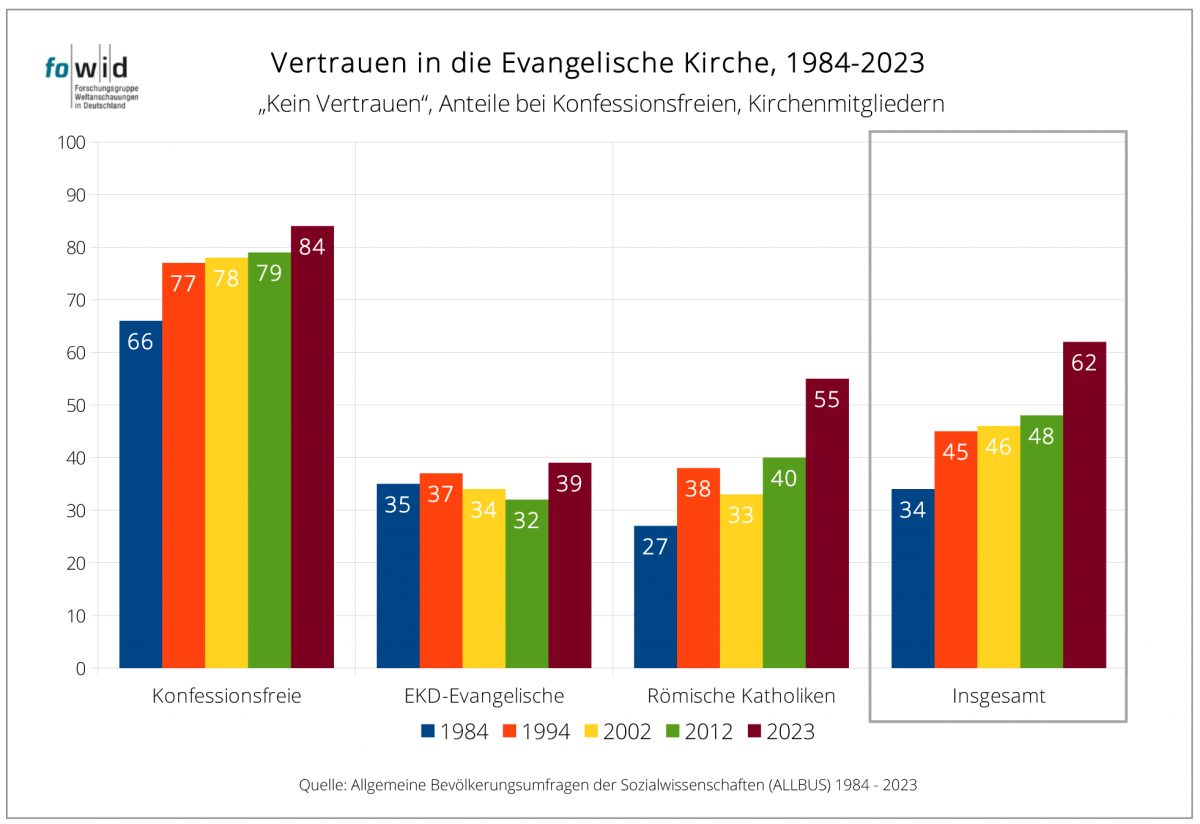

10. Vertrauen in die Evangelische Kirche

Aus anderen Untersuchungen ist bekannt, dass die Evangelische Kirche nicht so negativ bewertet wird, wie die katholische Kirche. Das zeigt sich auch in den ALLBUS-Daten. (Tabelle 10)

Bei den Konfessionsfreien ist die Tendenz, kein Vertrauen in die Evangelische Kirche zu haben, ansteigend, bei den Kirchmitgliedern zögerlicher, jedoch mit einem deutlichen Anstieg 2023.

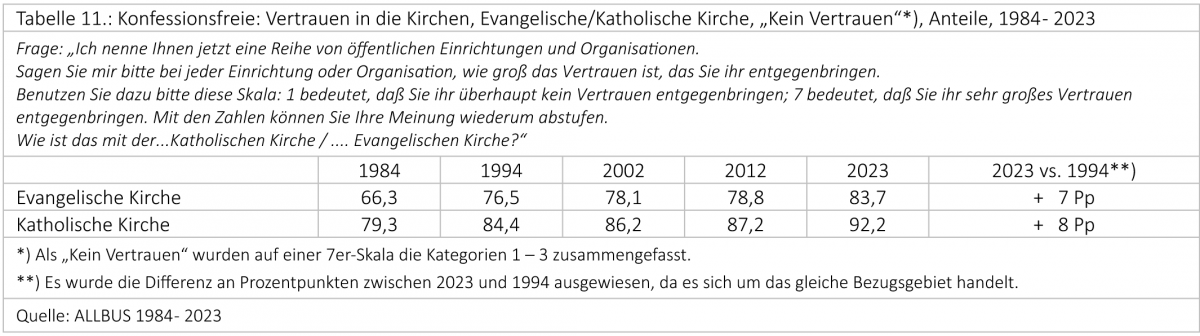

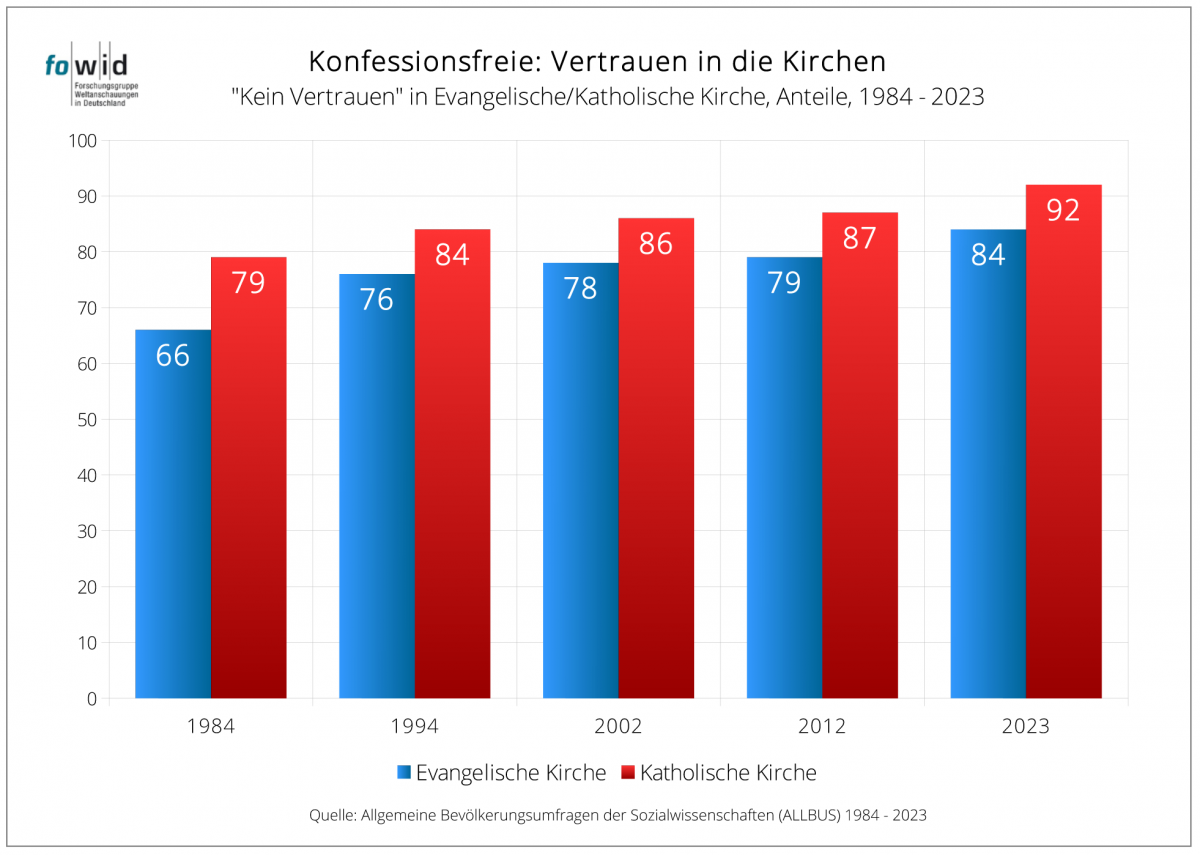

11. Vergleich

Bei den Konfessionsfreien zeigt sich die Sichtweise, kein Vertrauen in die Kirchen zu haben, durchgängig ansteigend und parallel für beide Kirchen, wobei sich der Abstand der negativen Bewertungen verkleinert: 1984 waren es 66:79, also 13 Prozentpunkte Differenz, 2023 sind es 84:92, also 8 Prozentpunkte Unterschied. (Tabelle 11)

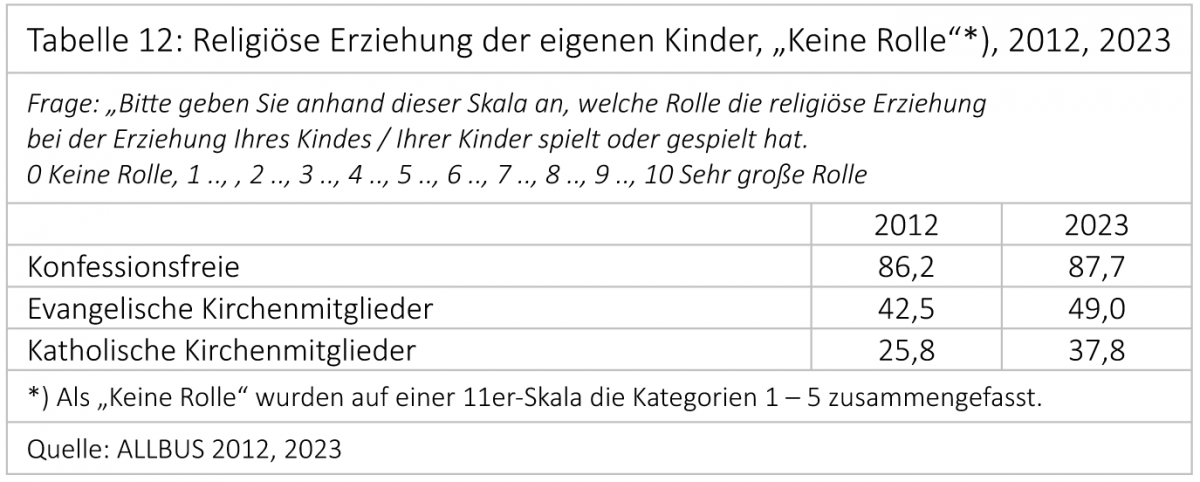

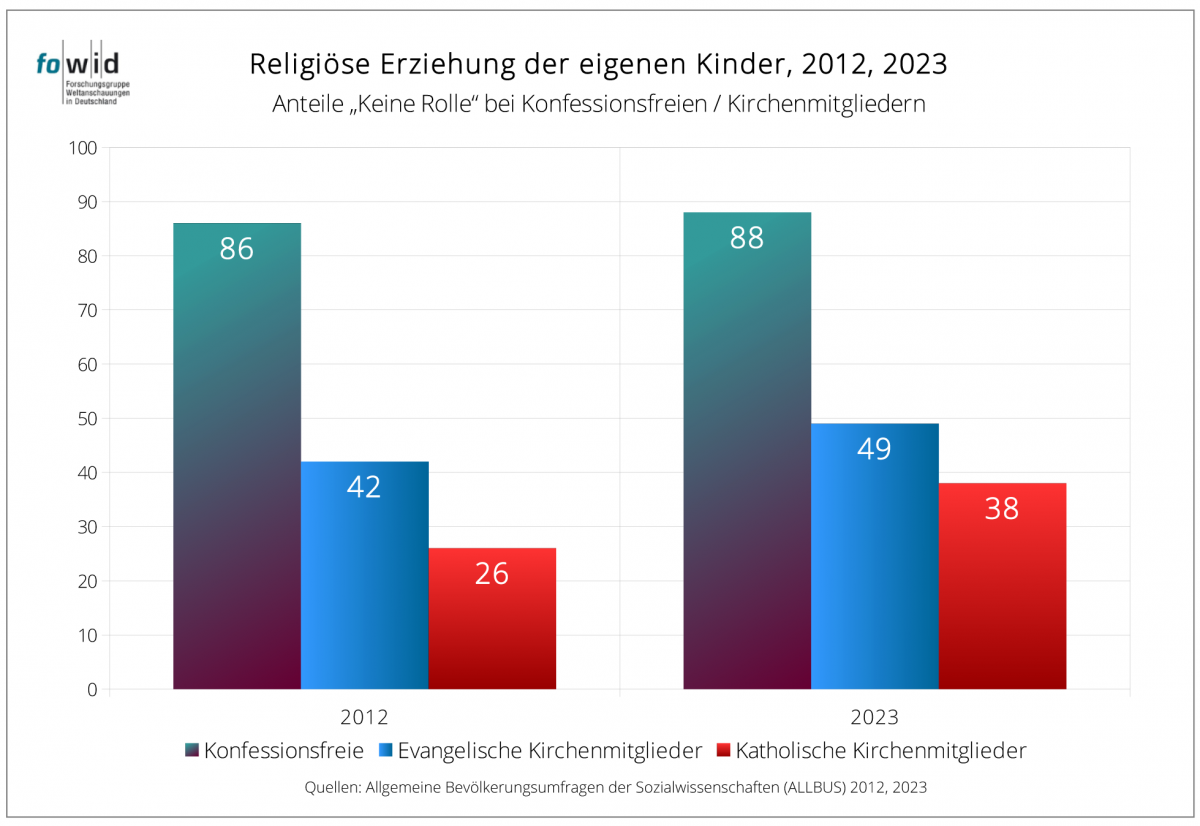

12. Religiöse Erziehung der eigenen Kinder

In der Frage, ob in der Erziehung ihrer Kinder, Religion eine Rolle spiele, antworten Konfessionsfreie (2012) zu 86 Prozent „keine Rolle“ und (2023) zu 88 Prozent. (Tabelle 12)

Das ist zu erwarten und entspricht den 80-Prozent-Bewertungen der Konfessionsfreien in anderen Aspekten von Kirchen und Religion.

Bei den Kirchenmitgliedern zeigen sich – ebenfalls in Kontinuität – ansteigende Anteile von Erziehungsberechtigten, die ihre Kinder ‚religionsfrei‘ erziehen. Das kann als Hinweis auf den ‚Traditionsabbruch‘ in der religiösen Erziehung verstanden werden und als Beitrag der Eltern zur Entfremdung ihrer Kinder von der Religion und ihren Ritualien, wie dem Tischgebet.

13. Früher Kirchenmitglied

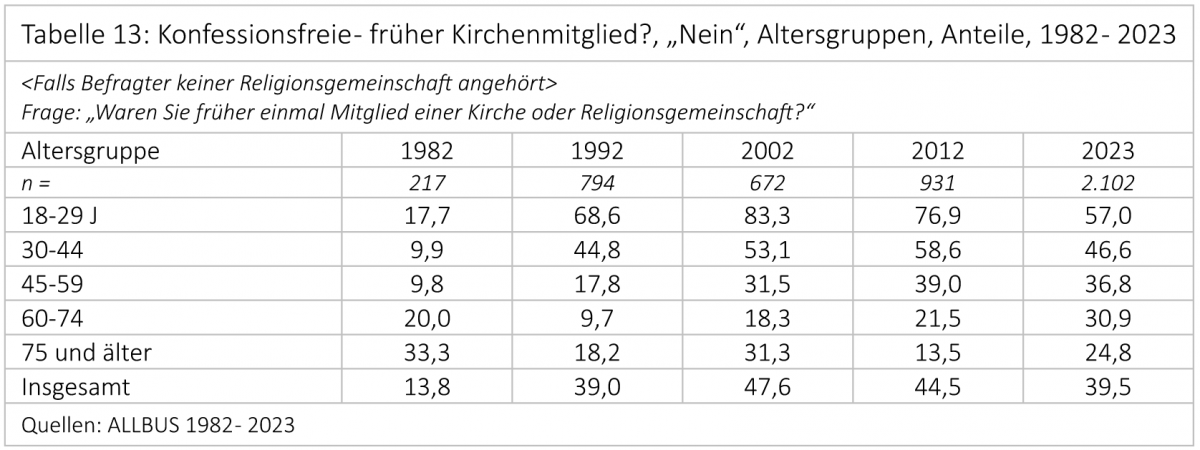

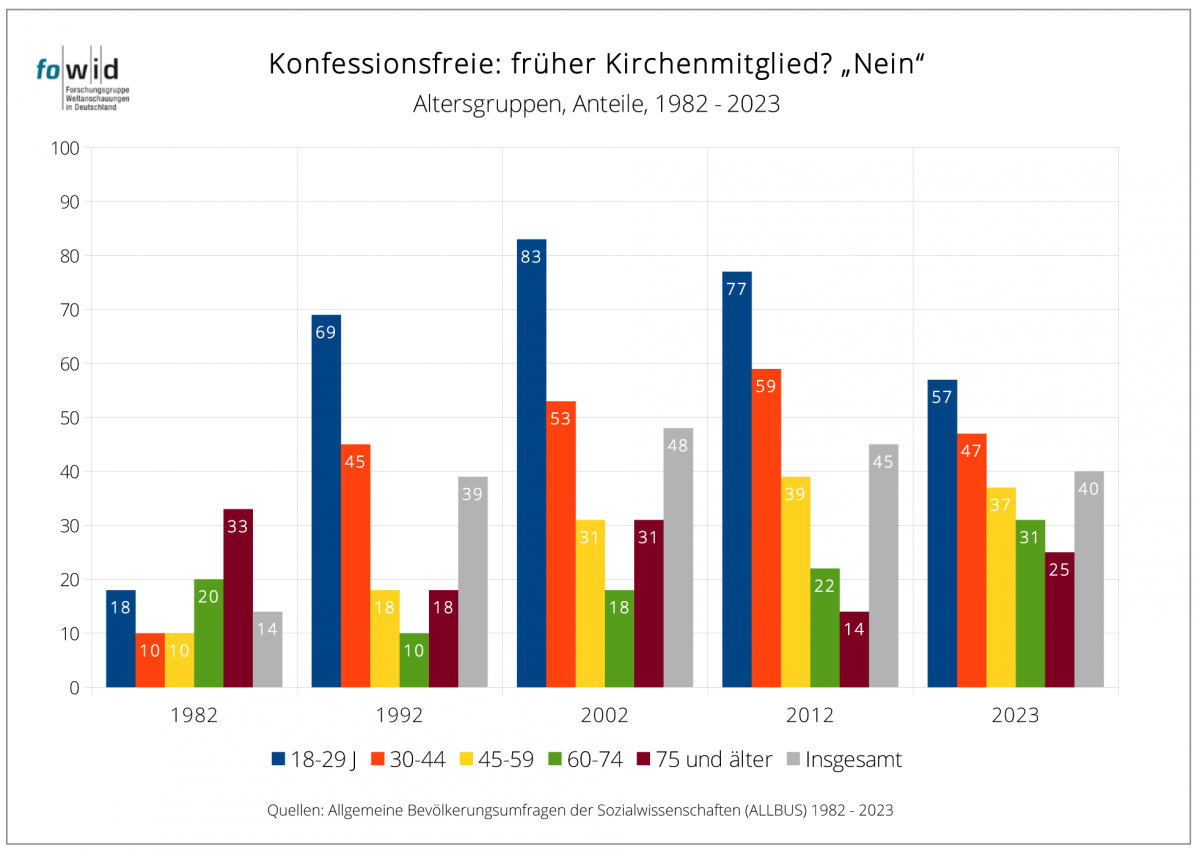

Vor diesem Hintergrund ist die Frage an Konfessionsfreie, ob sie früher Kirchenmitglied waren, also getauft wurden, insofern von Interesse, da sie klärt, wie viele der Konfessionsfreien nicht getauft wurden, als autochthone Konfessionsfreie sind. (Tabelle 13)

Durchgängig zeigt sich im Zeitverlauf, dass in der jeweils jüngsten Altersgruppe der Anteil der Autochthonen am höchsten ist. War der Anstieg in dieser jüngsten Altersgruppe 1992 Ausdruck des Anteils von Jugendlichen, die in der DDR groß geworden waren, so verweist die Befragung 2002 auch auf die Jugendlichen der Jahrgänge 1973-1984, die Kinder der „1968er“-Generation.

Der Rückgang dieser Anteile insgesamt (2012 / 2023) zeigt die Bedeutung und Größenordnung der Kirchenaustritte.

V. Glaube

14. Religiosität

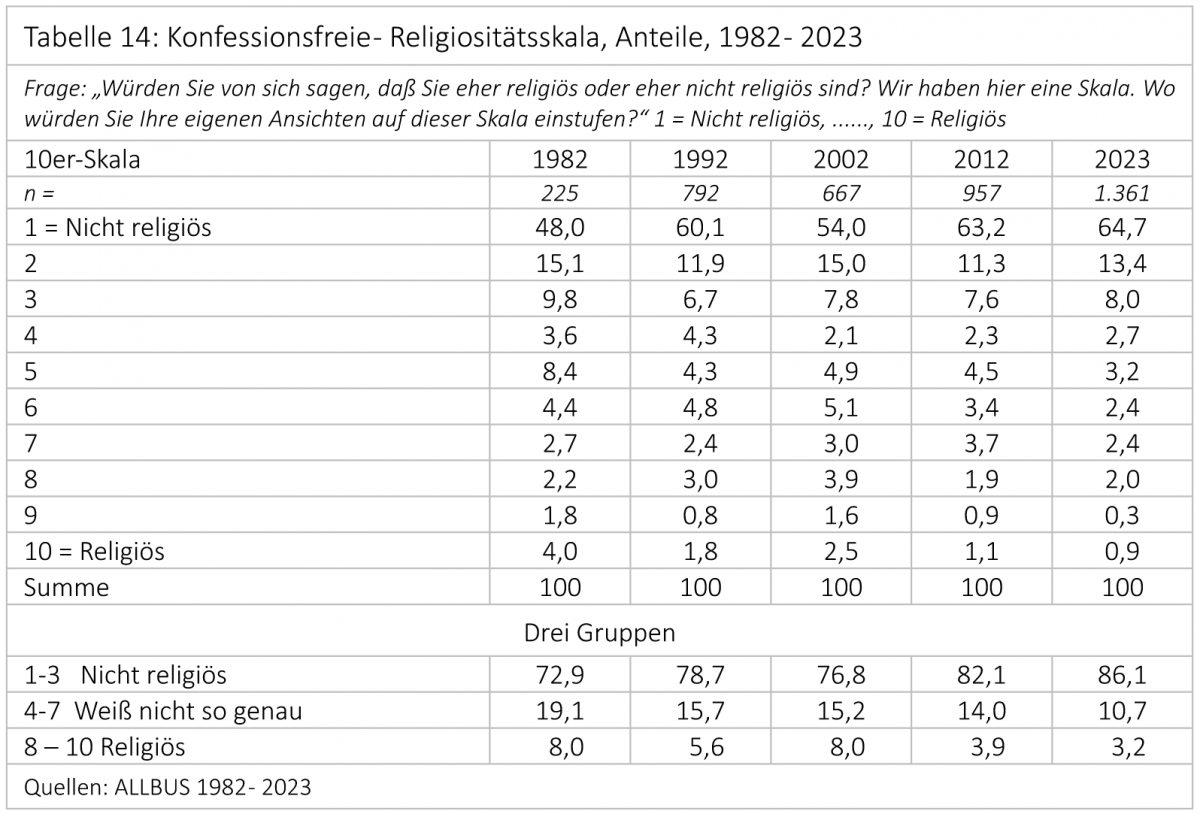

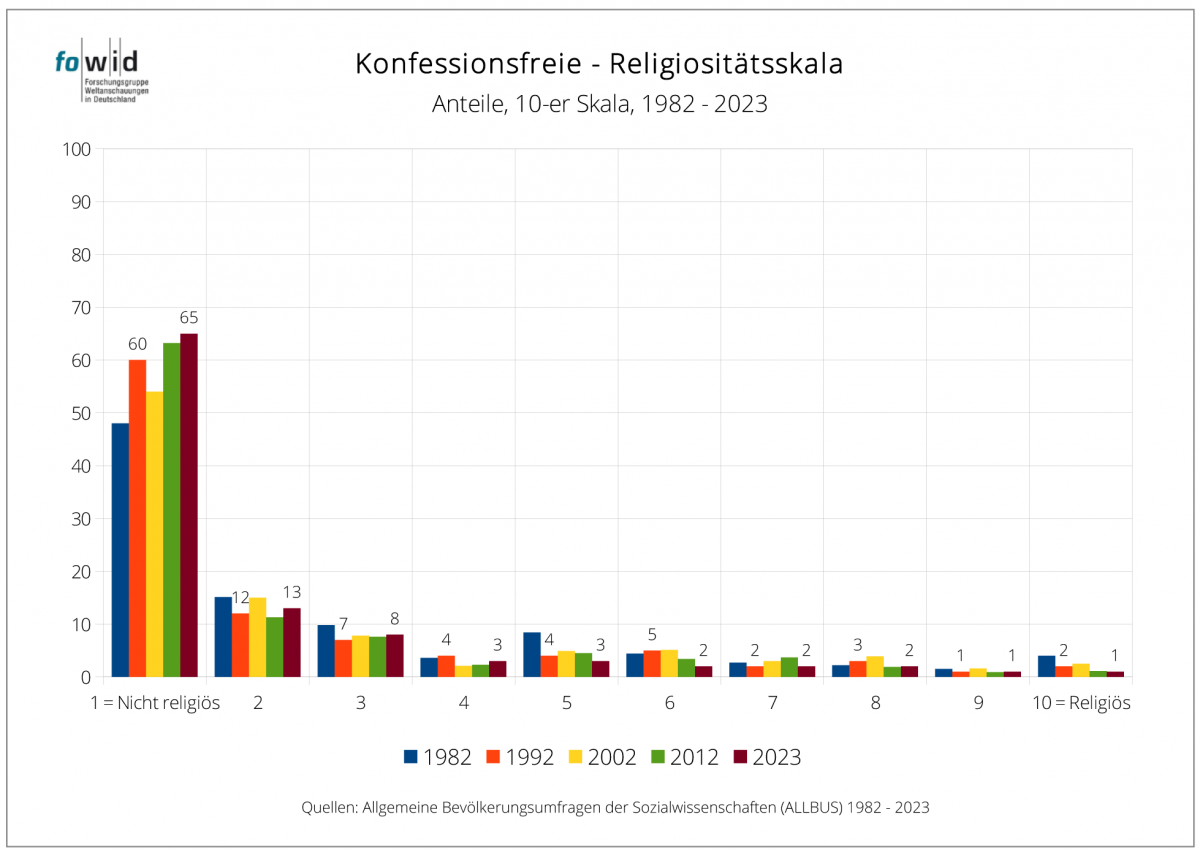

In den ALLBUS-Umfragen wurde durchgehend die persönliche Einstufung auf einer Religiositätsskala erfragt: „Würden Sie von sich sagen, daß Sie eher religiös oder eher nicht religiös sind? Wir haben hier eine Skala. Wo würden Sie Ihre eigenen Ansichten auf dieser Skala einstufen?“ 1 = Nicht religiös, ……, 10 = Religiös.“

Die eigene Zuordnung ist bei den Konfessionsfreien unmissverständlich. Mit ansteigenden Anteilen 60 – 65 Prozent) bekennen sich die Konfessionsfreien in der Kategorie 1 als schlicht „Nicht religiös“. (Tabelle 4)

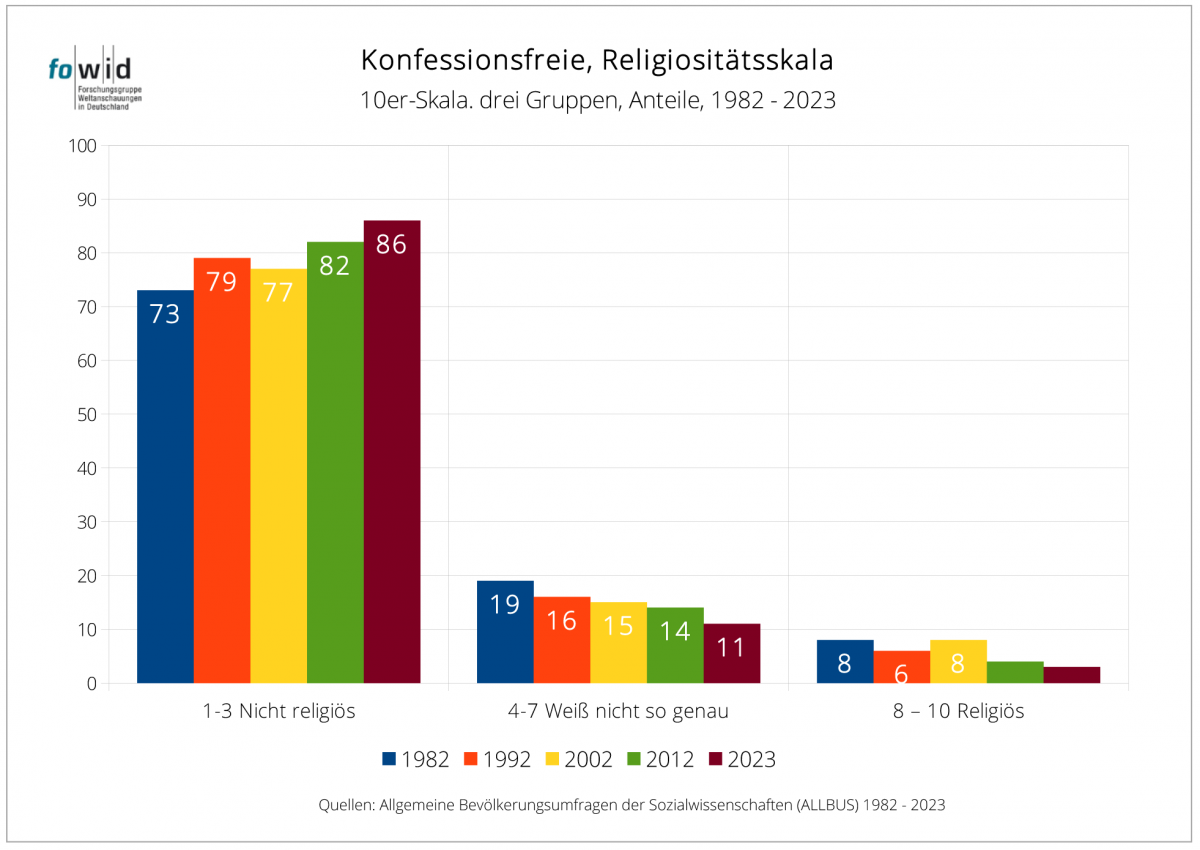

Fasst man, zur Verdeutlichung, die 10er-Skala in drei Gruppen zusammen (1-3 = nicht religiös, 4-7 = weiß nicht so genau, 8-10 = religiös), so klärt sich auch die Entwicklung, dass die Konfessionsfreien in den vergangenen Jahrzehnten sich selbst immer deutlicher als „nicht-religiös“ betrachten, 2023 sind es 86 Prozent.

15. Wichtig: Gottesglaube

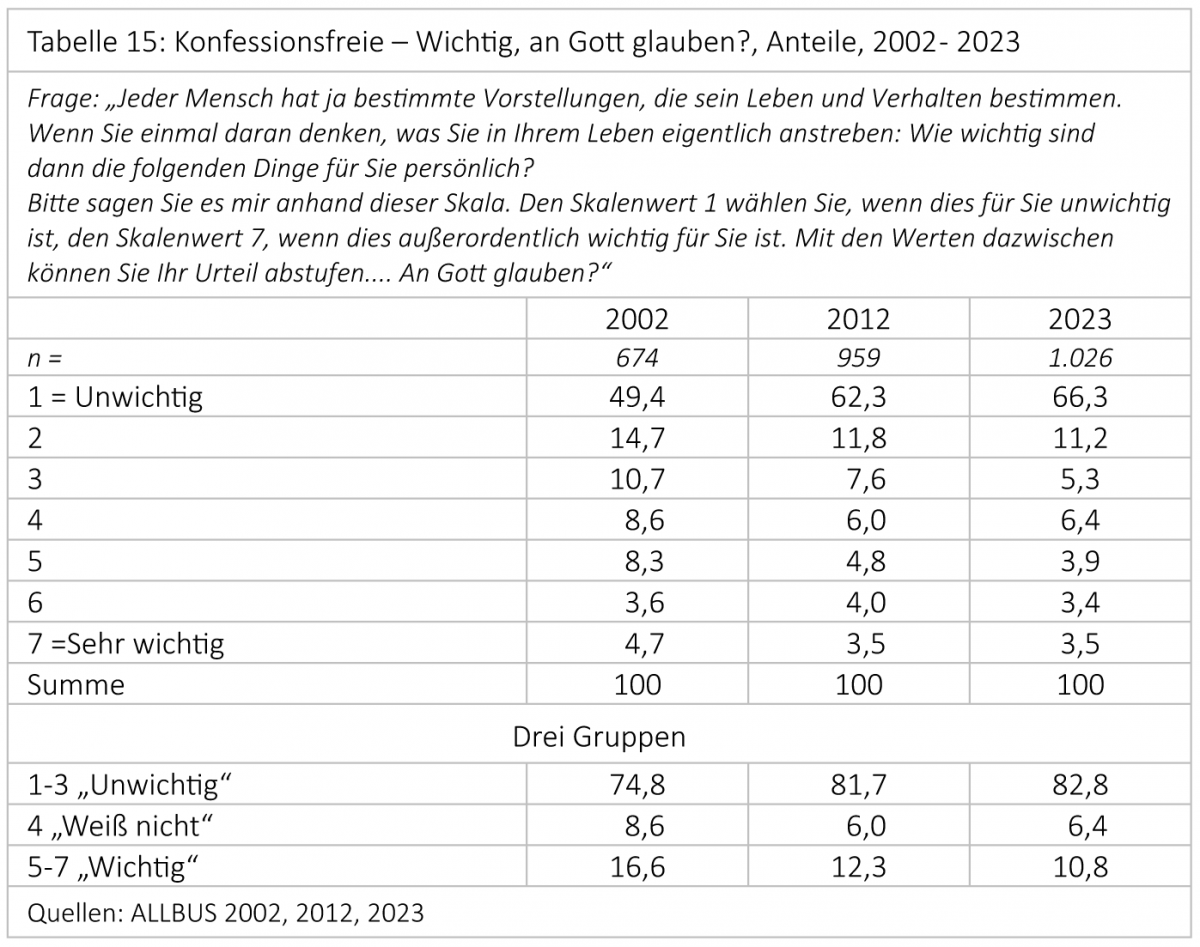

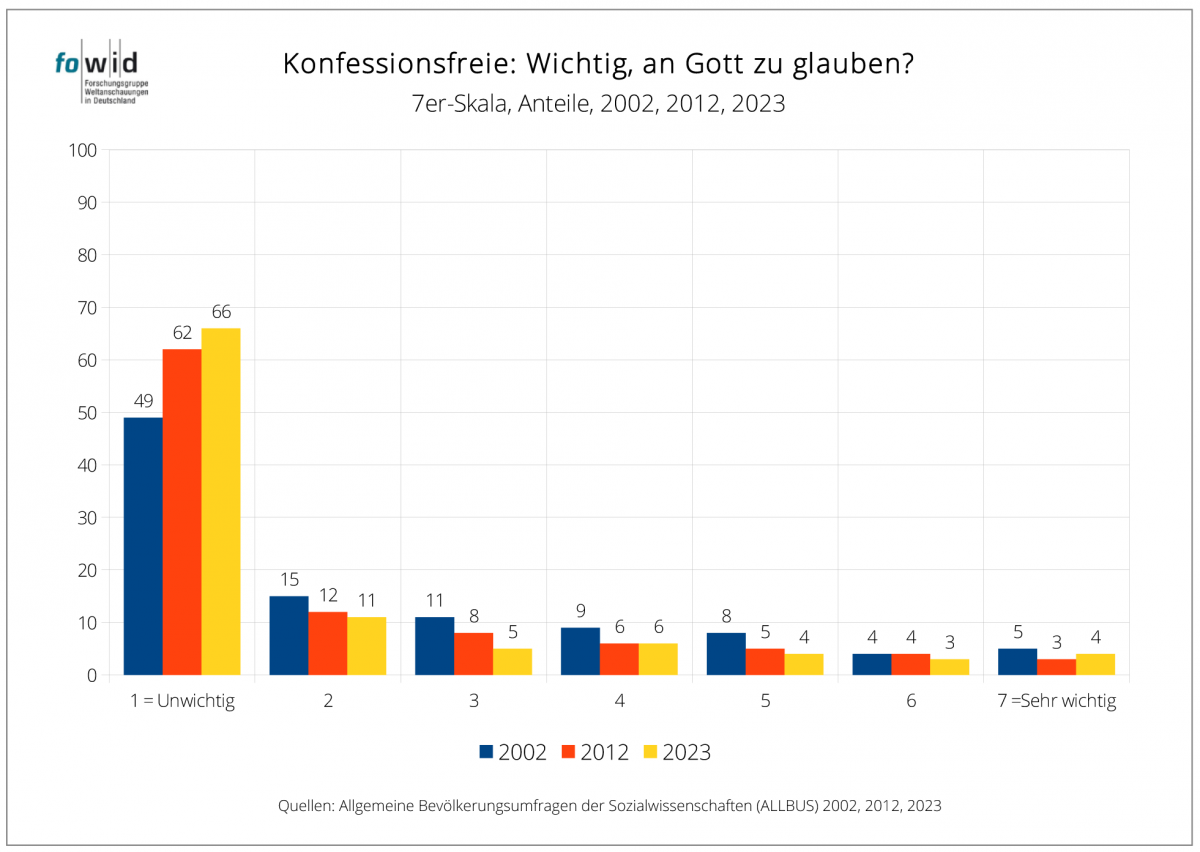

In der Frage, ob es wichtig sei, an Gott zu glauben, sind sich die Konfessionsfreien, ebenfalls mit steigender Tendenz, einig: Das ist unwichtig.

Fasst man die Kategorien 1-3 als „unwichtig“ zusammen, so steigen die Anteile von 75 über 82 auf 83 Prozent. (Tabelle 15)

16: Glaube an Gott

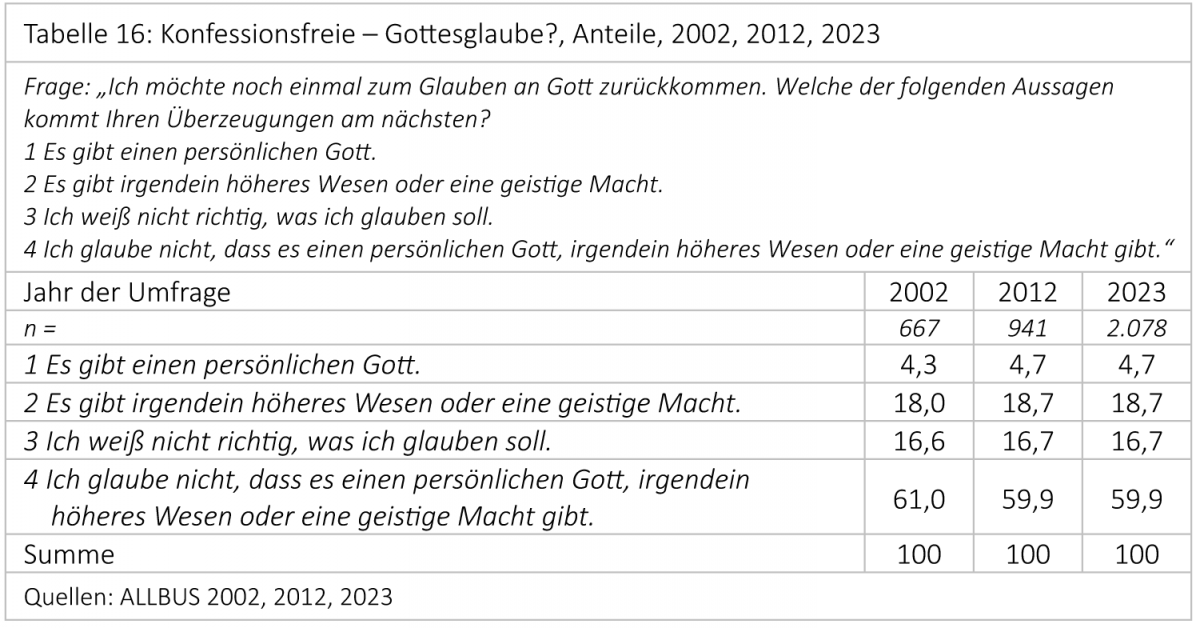

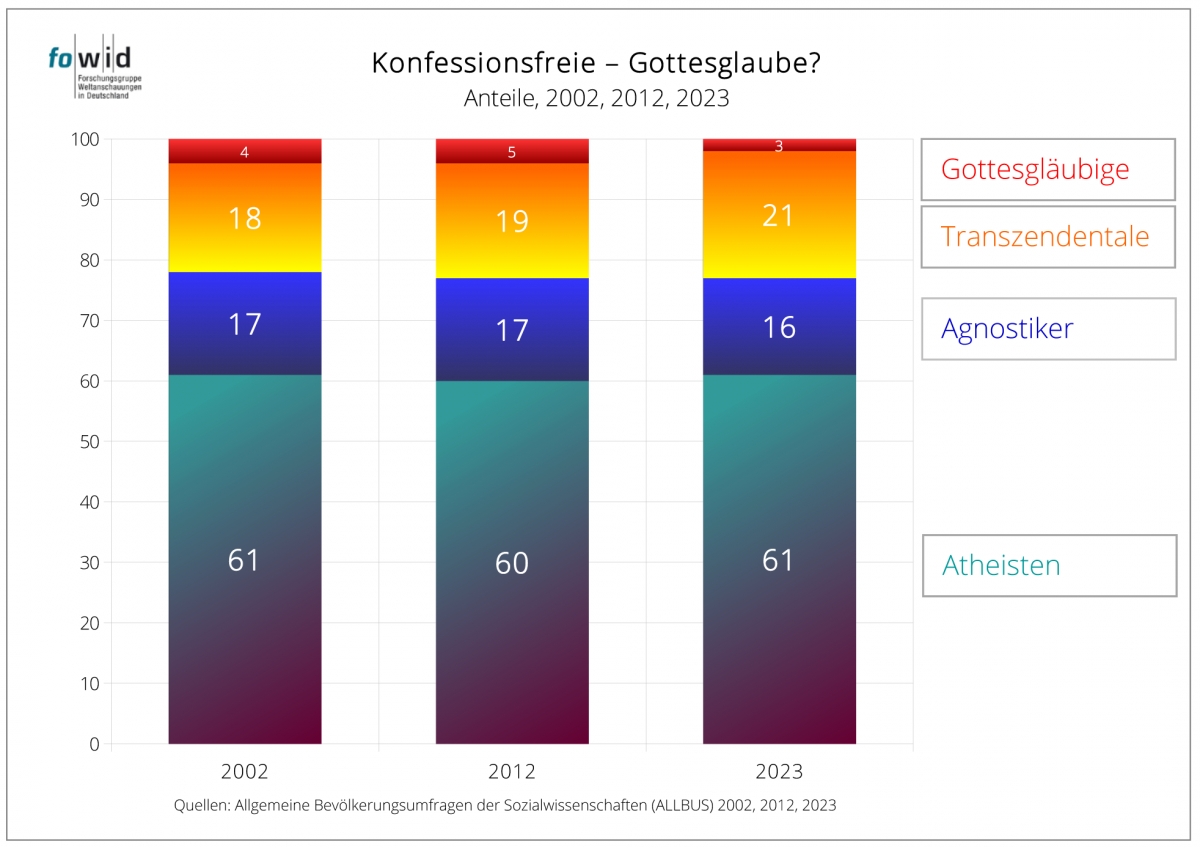

Nun ist der „Glaube an Gott“ recht unspezifisch und so hat der ALLBUS eine weitere Frage im Umfrageprogramm, die das etwas genauer wissen will: „Ich möchte noch einmal zum Glauben an Gott zurückkommen. Welche der folgenden Aussagen kommt Ihren Überzeugungen am nächsten? 1 Es gibt einen persönlichen Gott. 2 Es gibt irgendein höheres Wesen oder eine geistige Macht. 3 Ich weiß nicht richtig, was ich glauben soll. 4 Ich glaube nicht, dass es einen persönlichen Gott, irgendein höheres Wesen oder eine geistige Macht gibt.“

Pointiert man diese vier Möglichkeiten als 1 Gottesgläubige, 2 Transzendentale, 3 Agnostiker und 4 Atheisten, so zeigen die Konfessionsfreien 2002 – 2023 ein gleichbleibendes Ergebnis: 60 Prozent sind Atheisten, 17 Prozent Agnostiker. (Tabelle 16)

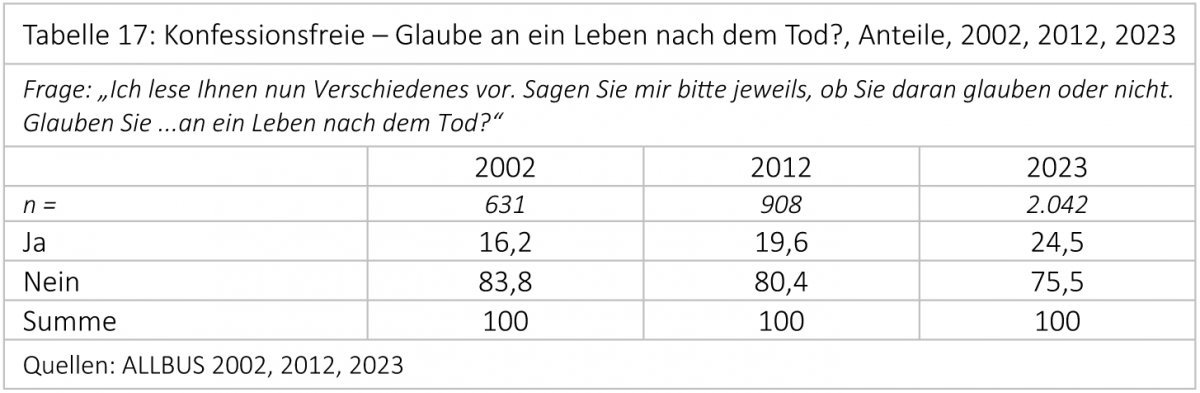

17. Leben nach dem Tode

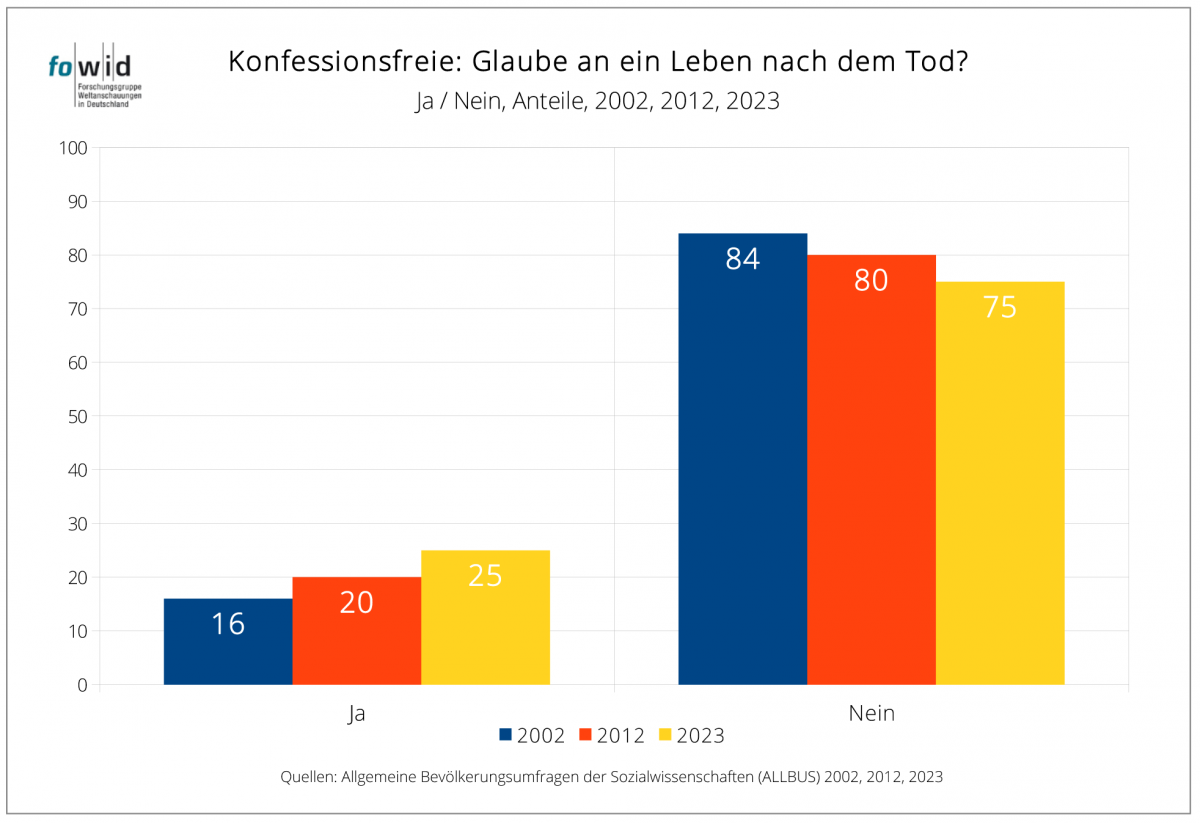

Kernelement vieler Religionen ist die ‚Verheißung‘ einer Auferstehung und eines Lebens nach dem Tode. Auf die Frage: „Glauben Sie …an ein Leben nach dem Tod?“ antworten (2002) erwartungsgemäß 84 Prozent der Konfessionsfreien mit „Nein“. In den folgenden Befragungen (2012 und 2023) dann jedoch mit sinkender Tendenz. (Tabelle 17)

Ein spontaner Erklärungsversuch wäre die Vermutung, dass die steigenden Austrittszahlen den Anteil der ‚getauften Konfessionsfreien‘ erhöht hat und damit sind dann ehemalige Kirchenmitglieder gemeint, die ggf. religiös sozialisiert wurden und den Wunsch eines Lebens nach dem Tod beibehalten haben. Das wird in dem dritten Artikel dieser Ausarbeitung zu klären sein, der sich mit Frage beschäftigt, ob Unterschiede zwischen den ‚getauften Konfessionsfreien‘ und den Autochthonen feststellbar sind.

VI. Politik

Die politischen Dimensionen der bisher genannten Aspekte werden an vier Aspekten thematisiert: der Wahlabsicht, falls am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, der genannten Parteipräferenz der Befragten, ihrer Selbsteinstufung auf einer Links-Rechts-Skala und der Frage einer Parteimitgliedschaft

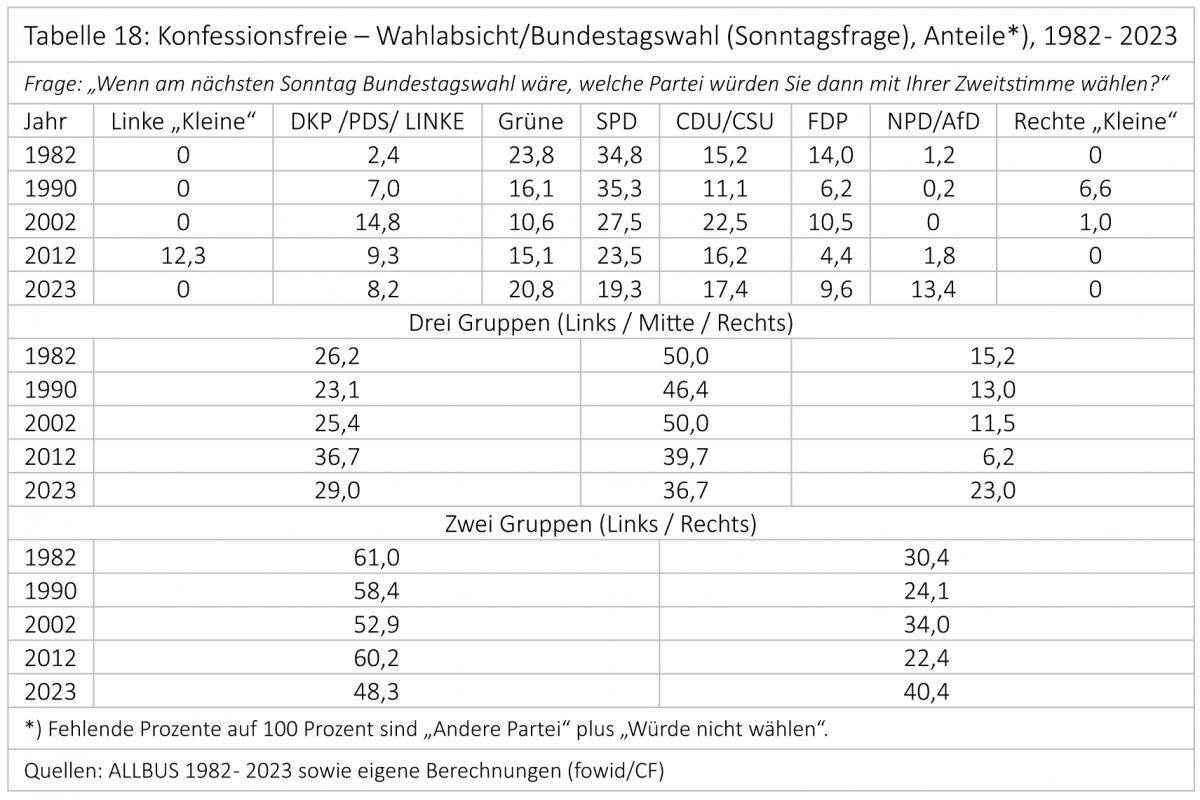

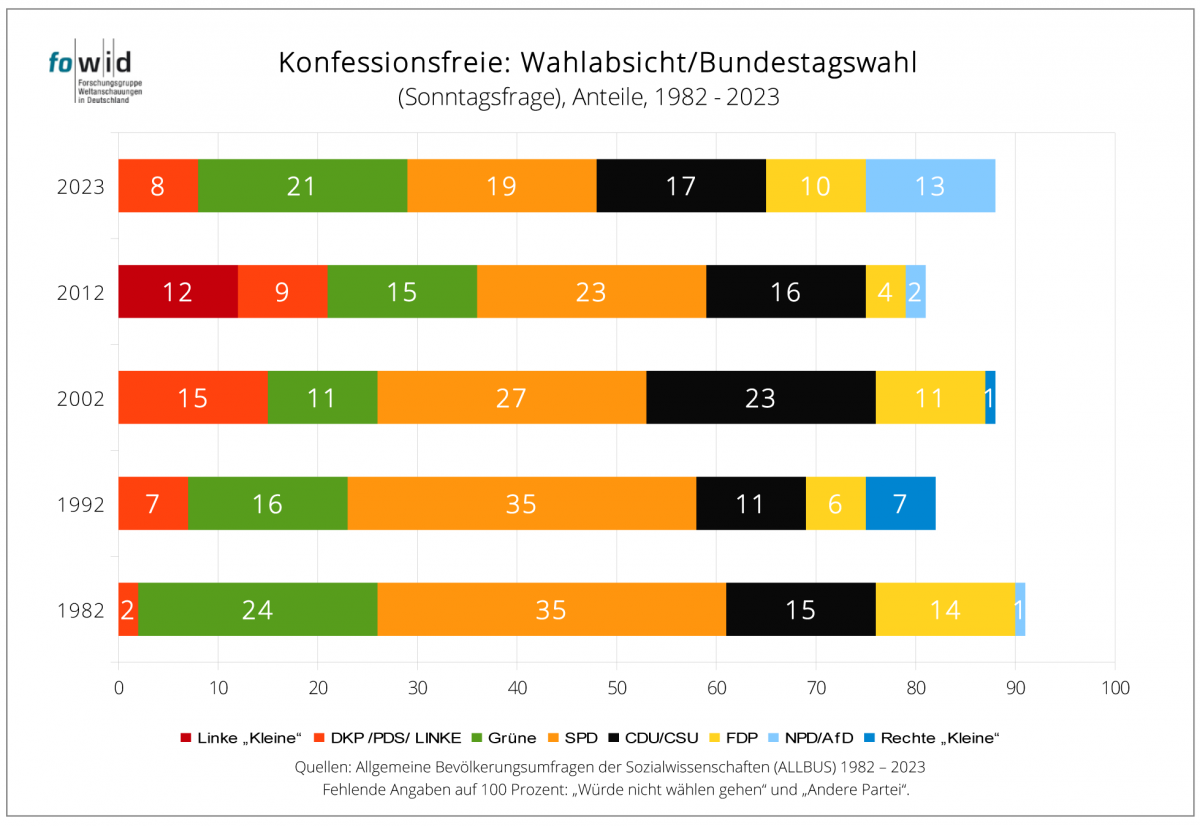

18. Wahlabsicht BT-Wahl

Die Antworten der Konfessionsfreien auf die beliebte Sonntagsfrage: „Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, welche Partei würden Sie dann mit Ihrer Zweitstimme wählen?“ zeigt eine kontinuierliche Entwicklung: Von einer ‚linken Mehrheit‘ um die 60 Prozent zur Auflösung dieser Mehrheit (2023: 48 Prozent). Kernelement war dabei die Wahlabsicht der SPD, die sich von 35 Prozent (1992) auf 19 Prozent (2023) reduzierte. (Tabelle 18)

Da bei den Wahlabsichten die Befragten, die sagten, sie würden nicht wählen gehen, mit berücksichtigt sind, erscheinen die Parteipräfenzen geeigneter.

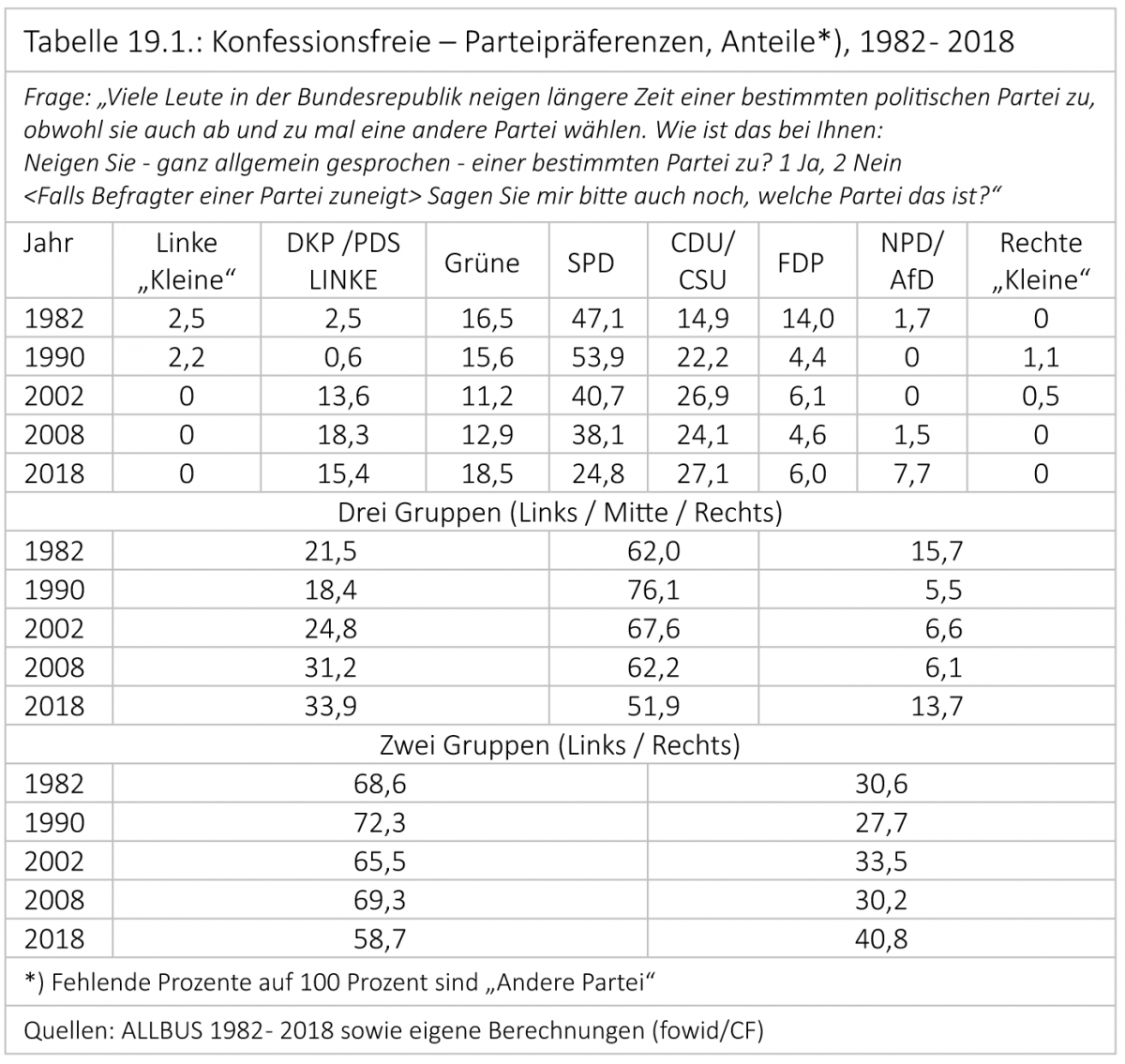

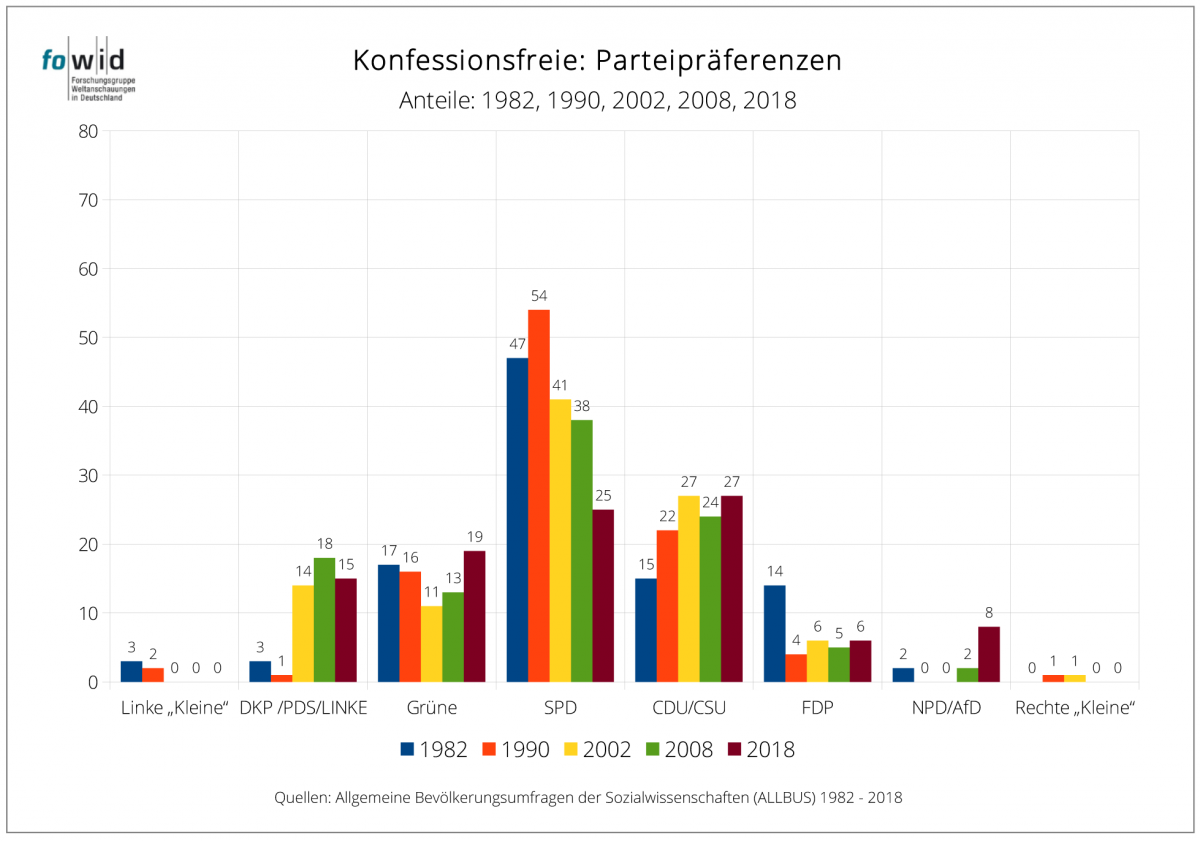

19. Parteipräferenzen

Die Parteipräferenzen gelten als langfristig stabiler als die Wahlabsichten, die auch von aktuellen Überlegungen beeinflusst werden. Sie wurden im ALLBUS 1982 bis 2018 erfragt.

Auch hier wird die ‚linke Mehrheit‘ bei den Konfessionsfreien deutlich, ebenso wie die Verringerungen durch die Halbierung der Parteipräfenzen für die SPD von 54 auf 25 Prozent der Konfessionsfreien. (Tabelle 19.1.).

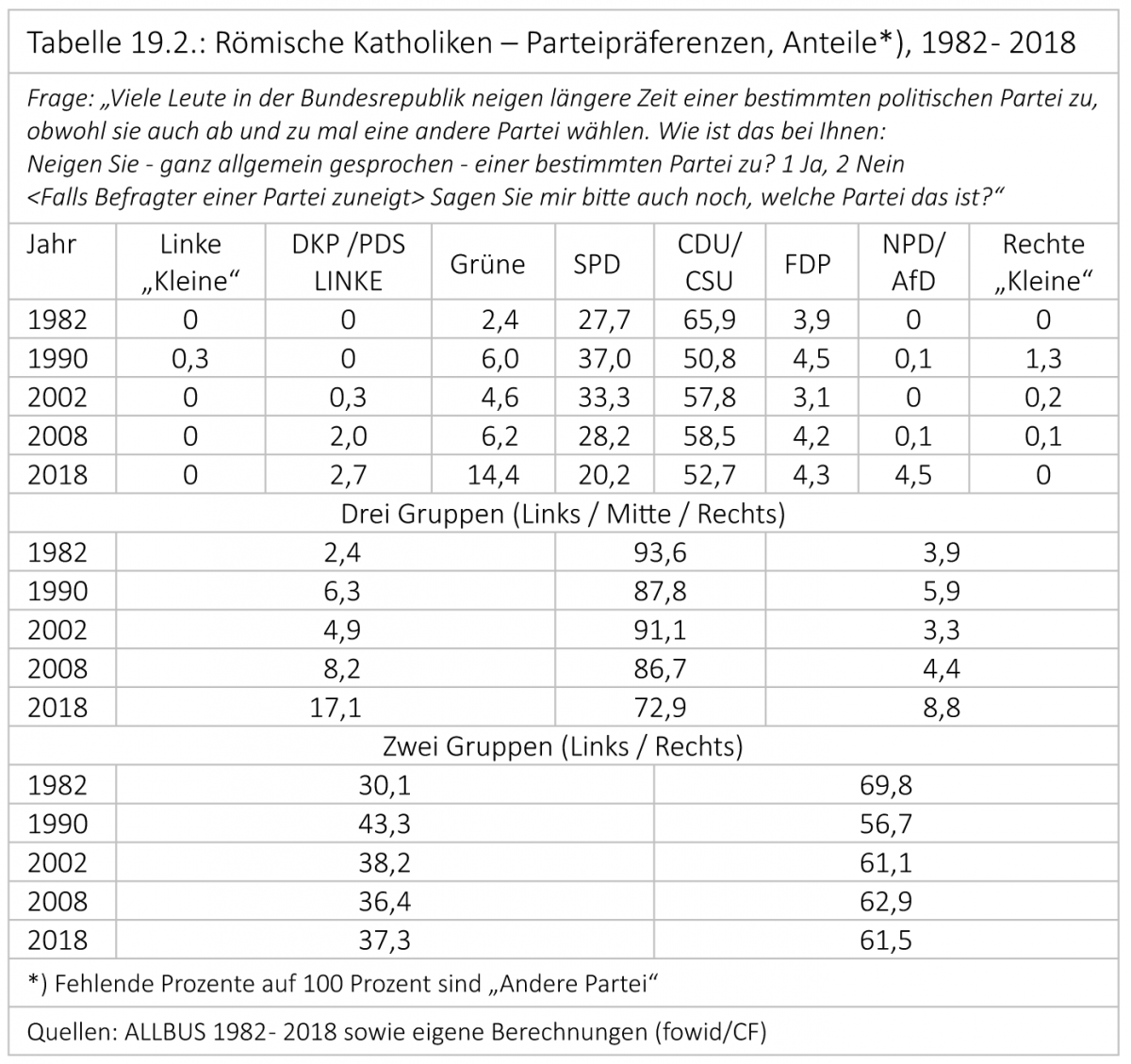

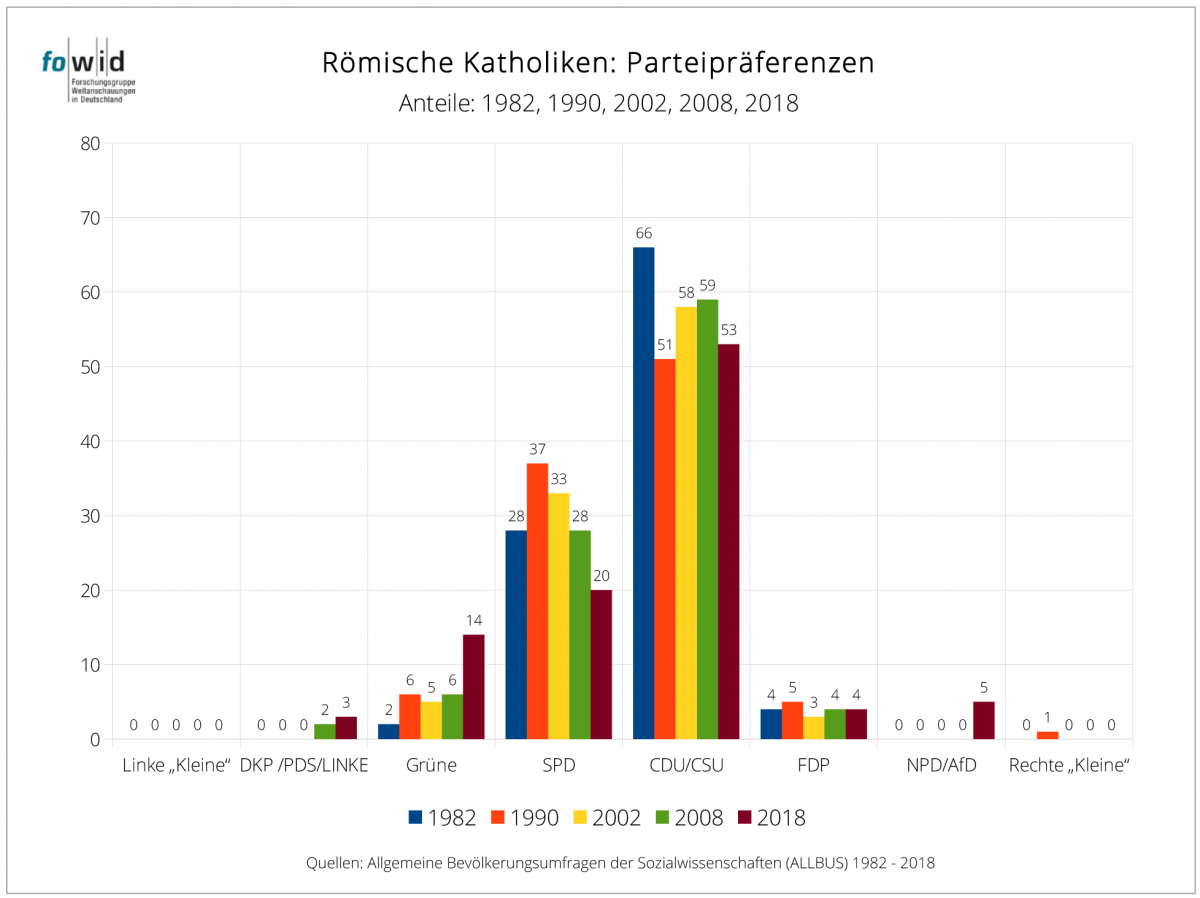

Zur Kontrolle, ob diese Präferenzen sich von denen der Kirchenmitglieder unterscheiden, wurden diese Parteipräferenzen mit denen der römischen Katholiken verglichen. (Tabelle 19.2)

Dabei zeigen sich zwei Aspekte: Zum einen sind die Katholiken gleichsam spiegelbildlich „rechts der Mitte“ positioniert – mit einem stabilen Schwerpunkt bei der CDU/CSU – zum anderen ist ihr Präferenzspektrum enger als dass der Konfessionsfreien.

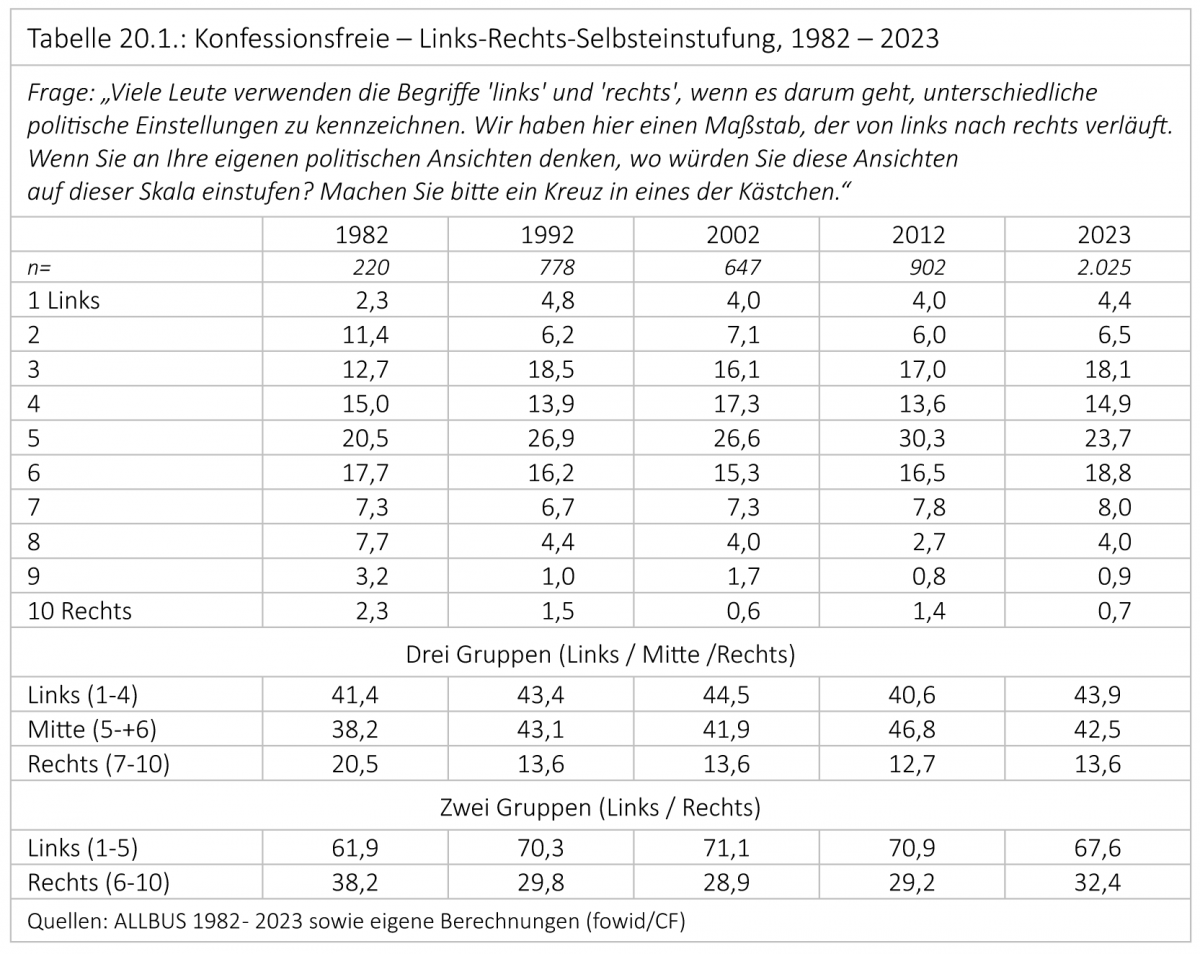

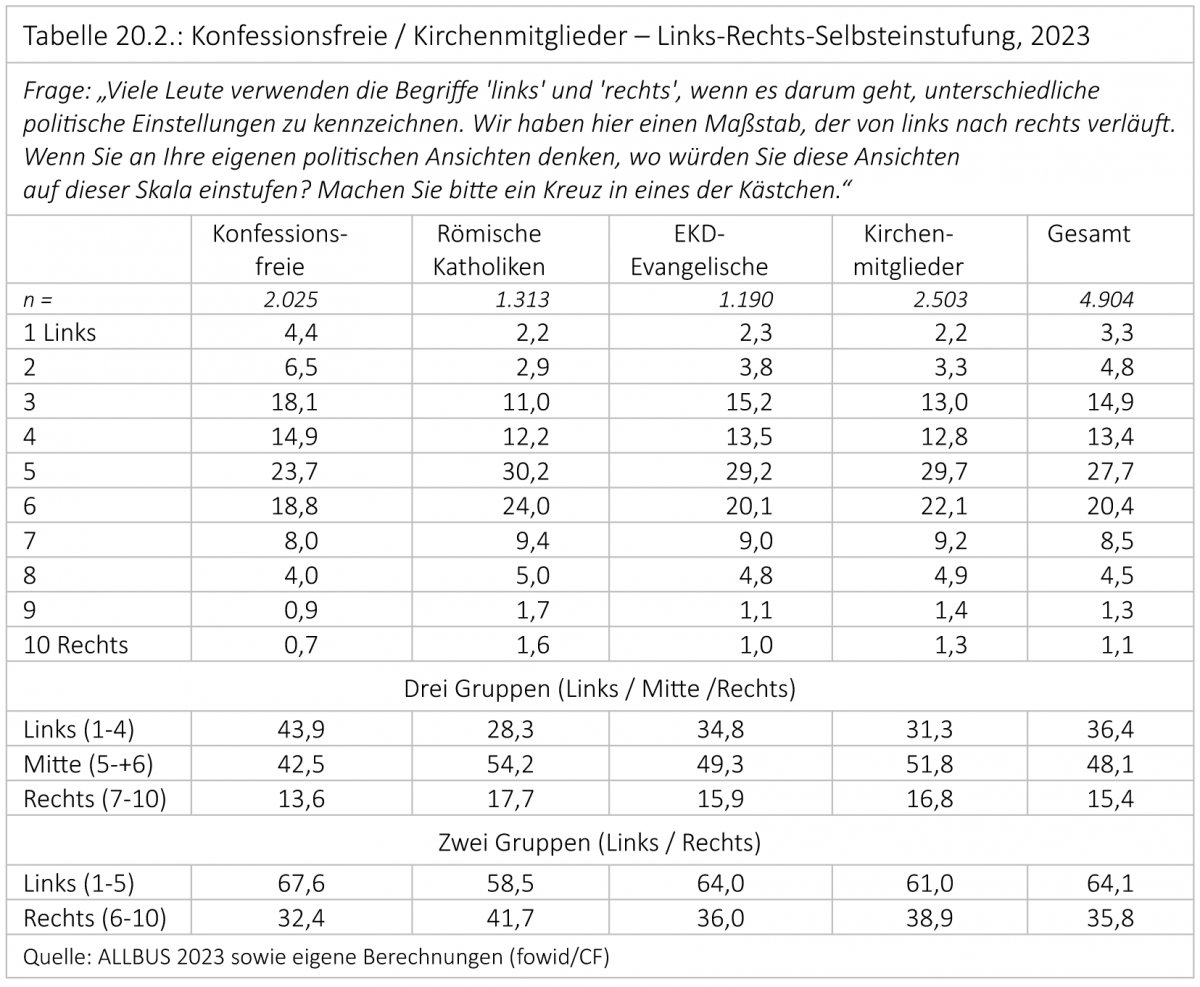

20. Links-Rechts Selbsteinstufung

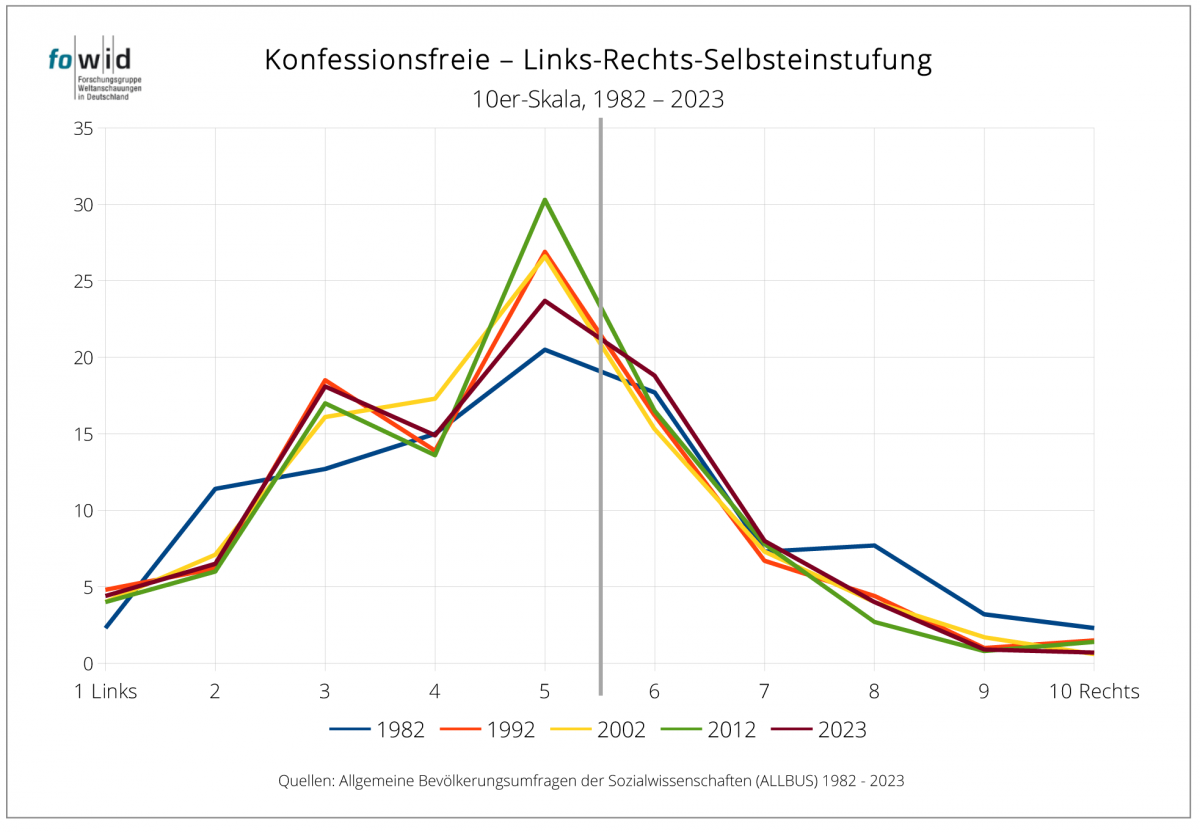

Bei den Parteipräferenzen hatte sich bereits gezeigt, dass eine Tendenz zur „Mitte“ (SPD + CDU/CSU) besteht. Betätigt sich diese Tendenz auch bei einer Selbsteinstufung auf einer Links-Rechts-Skala?

Die Frage lautete: „Viele Leute verwenden die Begriffe ‚links‘ und ‚rechts‘, wenn es darum geht, unterschiedliche politische Einstellungen zu kennzeichnen. Wir haben hier einen Maßstab, der von links nach rechts verläuft. Wenn Sie an Ihre eigenen politischen Ansichten denken, wo würden Sie diese Ansichten auf dieser Skala einstufen?“ Es handelte sich dabei um eine 10er-Skala mit 1 = Links und 10 = Rechts. Die Selbsteinstufungen der Konfessionsfreien zeigen eine nach links geneigte Mehrheit, die sich nach der Wiedervereinigung links noch etwas verstärkt. (Tabelle 20)

Es ist allerdings Vorsicht geboten. Eine 10er-Skala (mit Werten von 1 – 10) hat die Eigenart, dass sie keine Mitte hat – die läge bei 5,5 – und will die Befragten forcieren, sich für eine Seite zu entscheiden. Nun ist aber nicht auszuschließen, dass die Befragten, die sich eine Mitte entscheiden wollen, dass bei einer 10er-Skala bei dem Wert „5“ sehen, schließlich ist doch 5 die Hälfte von 10. (Einen Mittelwert „5“ würde es bei einer ‚verkappten 10er-Skala‘ geben - von 0 – 10 – die jedoch eine 11er-Sakala ist.)

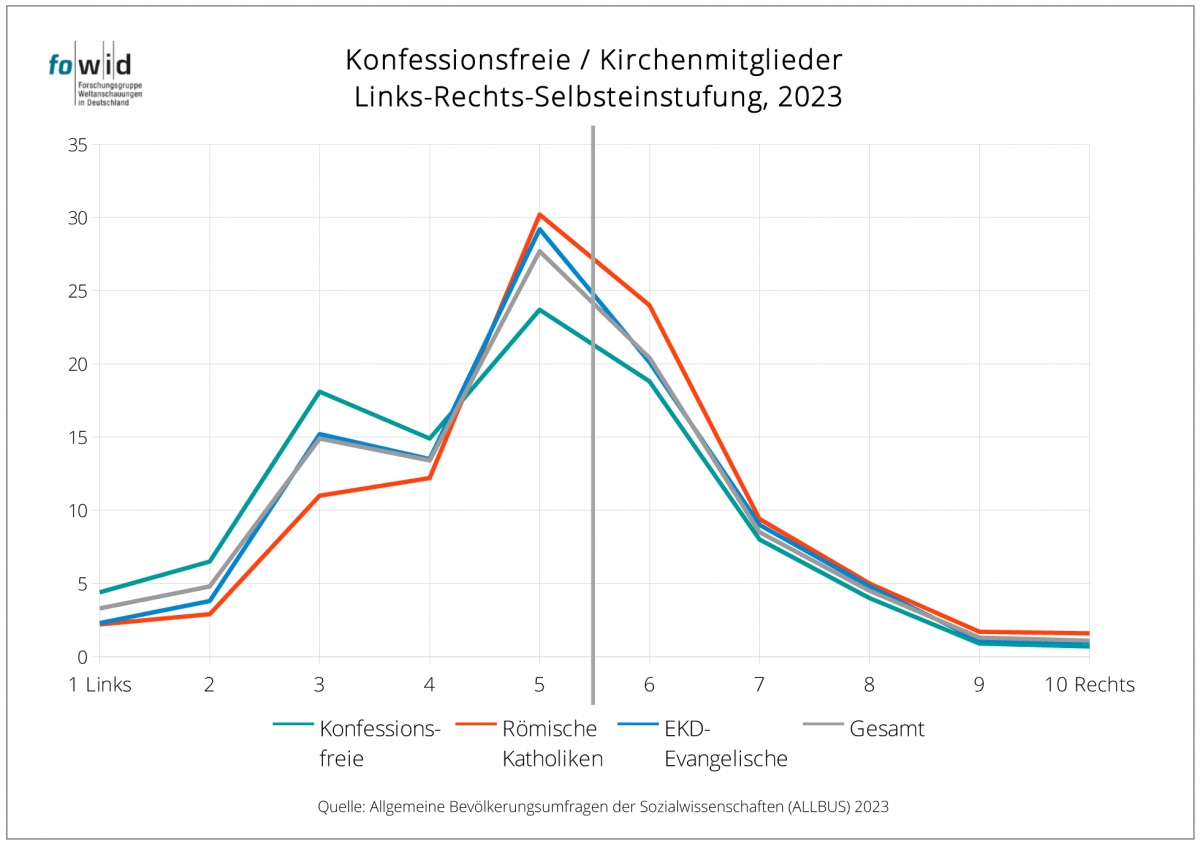

Diese Vermutung, einer Verwechselung der „5“ als Mitte, wird bestätigt, wenn man sich die Selbsteinstufung von Konfessionsfreien sowie der Kirchenmitglieder betrachtet: Sie sind sich – bis auf geringe Abweichungen (beim Wert 3) – ähnlich und illustrieren den stärkeren Drang der Kirchenmitglieder zur „Mitte“. (Tabelle 20.2.)

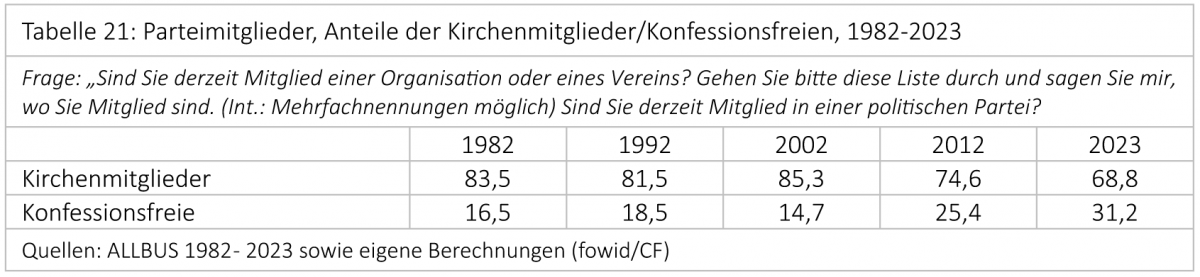

21. Mitglied einer politischen Partei

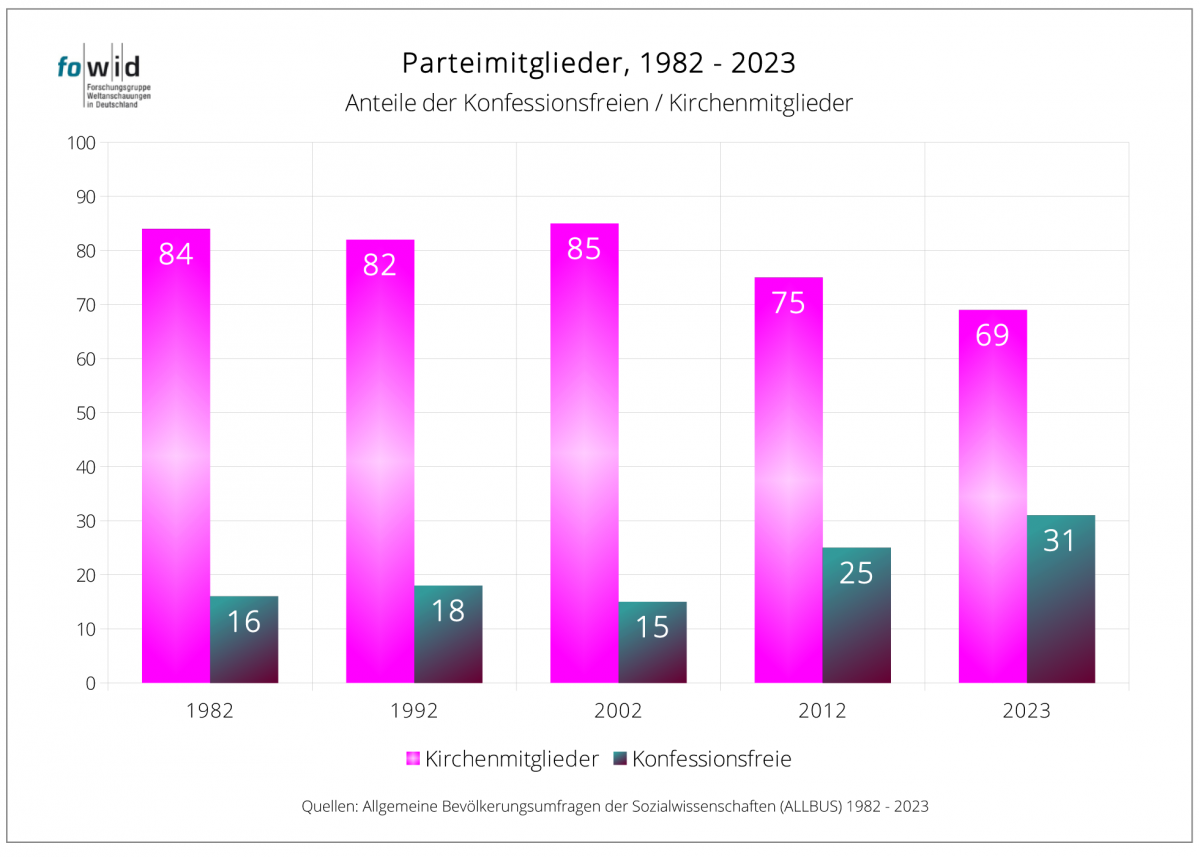

In der politischen Willensbildung sind die Parteien wesentlicher Bestandteil und die Delegierten der Mitglieder beschließen Partei- und Wahlprogramme.

Sind die Konfessionsfreien Parteimitglieder, um über ‚ihre Themen‘ mit zu beraten und zu entscheiden? Nein. (Tabelle 21)

Frühere Studien wie „Parteimitglieder und Konfessionen“ (1998 / 2009) zeigen zwar die unterschiedliche Anteile an Konfessionsfreien in den verschiedenen Parteien, aber dabei gilt anscheinend das Prinzip: „Je kleiner die Partei, desto größer ist der Anteil der Konfessionsfreien“. Die Feststellung, dass die konfessionelle Zusammensetzung der Partei nicht der Bevölkerung entspricht, gilt auch noch heute. Wenn die Konfessionsfreien sich aber nicht als Parteimitglieder organisieren, ist es auch nicht verwunderlich, wenn ihre Interessen sich nicht programmatisch artikulieren.

Carsten Frerk

Tabellen

(Im Anhang befindet sich eine Excel-Datei mit den auslesbaren Daten für die Tabellen und Grafiken.)