Kirchliches Leben der katholischen Kirche 1953-2024

Die Zeitreihen von 1953-2024 zum „Kirchlichen Leben“ in der römisch-katholischen Kirche in Deutschland (Mitglieder, Trauungen, Taufen, Erstkommunionen, Firmungen, Bestattungen, Austritte / Eintritte und Gottesdienstbesuch) zeigen anschaulich die Entwicklungen seit der Nachkriegszeit bis heute.

1. Datenbasis

2. Mitgliederzahlen

3. Trauungen

4. Taufen

5. Erstkommunion und Firmungen

6. Bestattungen

7. Austritte / Eintritte

8. Gottesdienstbesuch

9. Zusammenfassung

1. Datenbasis

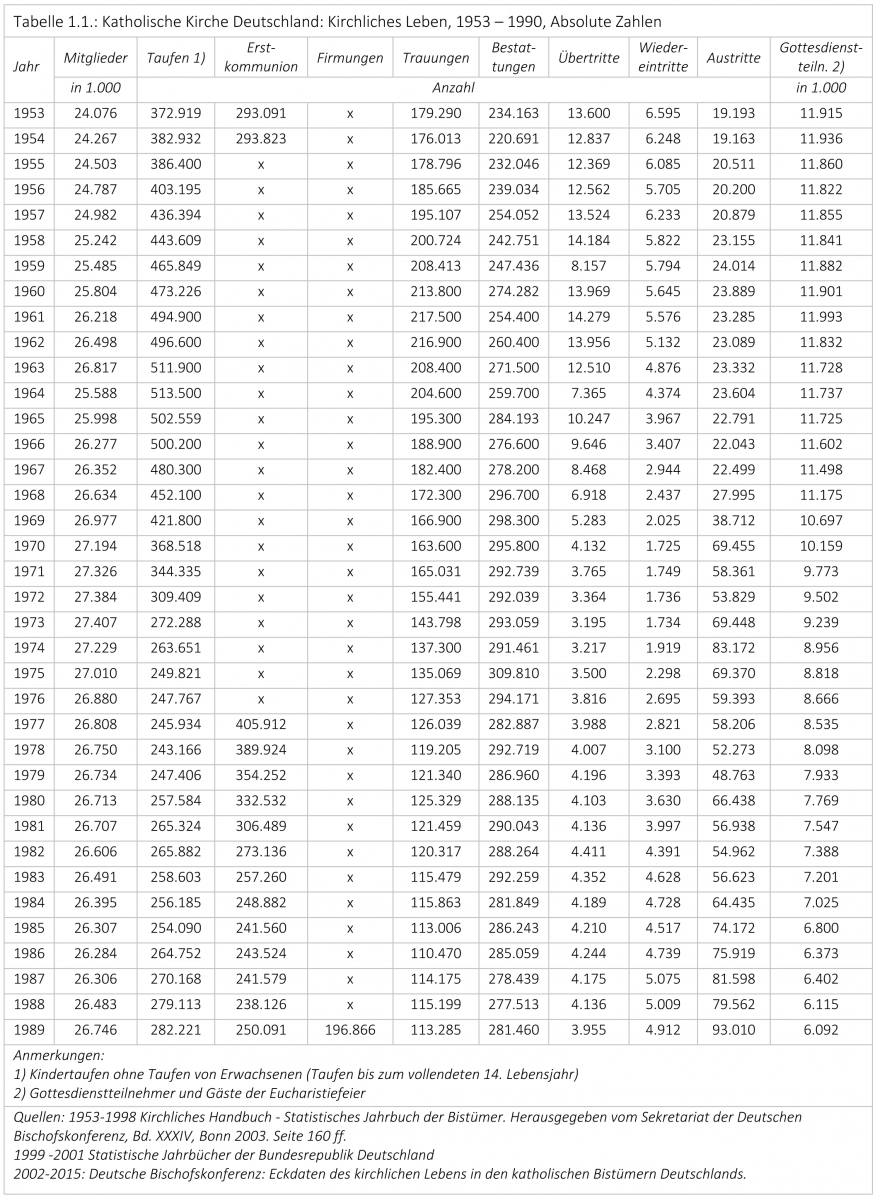

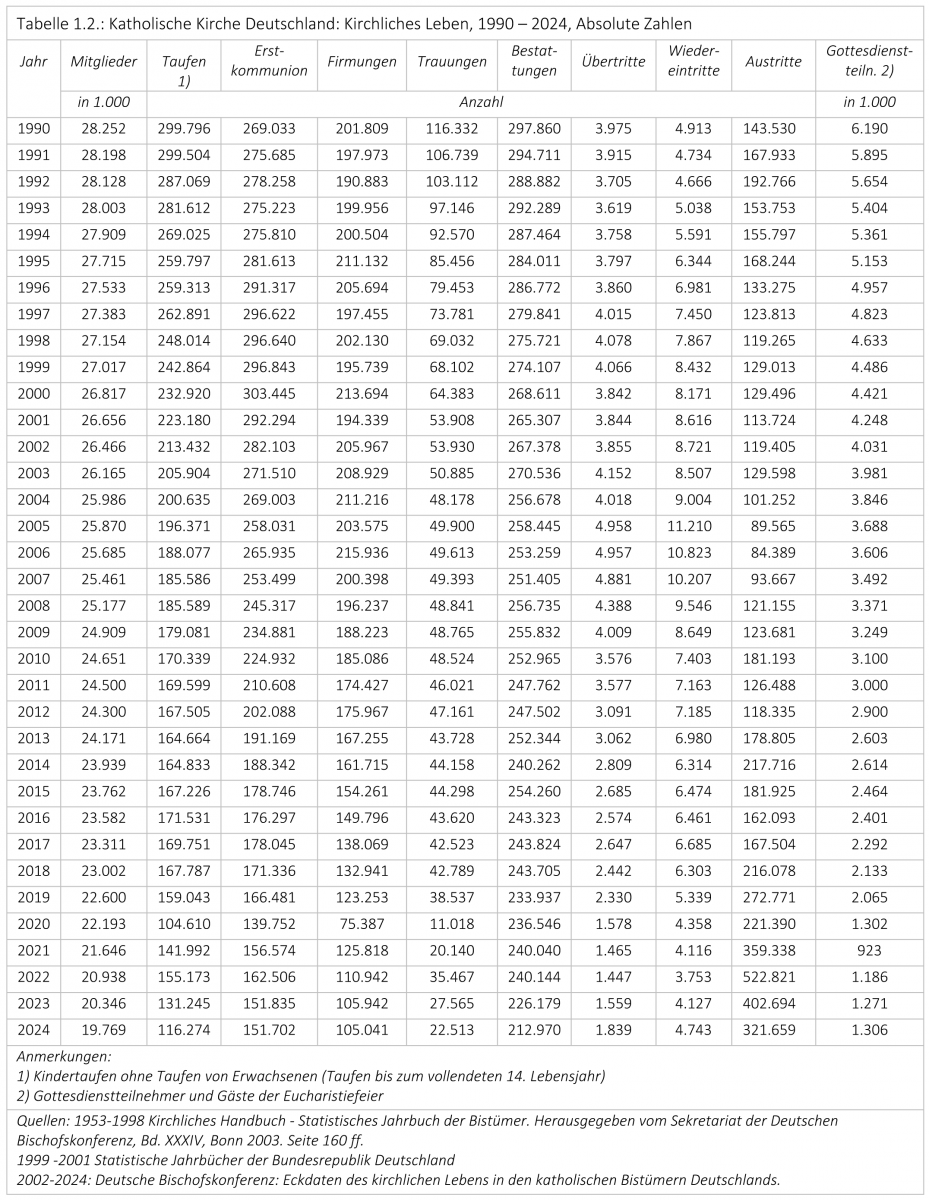

Datenbasis für die Zeitreihen sind die Publikationen des Sekretariats der Deutschen Bischofskonferenz. 1953 bis 1998 im „Kirchlichen Handbuch“ publiziert. Danach auf der Internetseite der Deutschen Bischofskonferenz unter: „Kirchliche Statistik“. Für Vergleiche wurden entsprechende Daten der Gesamtbevölkerung von den Interseiten des Statistischen Bundesamtes hinzugezogen.

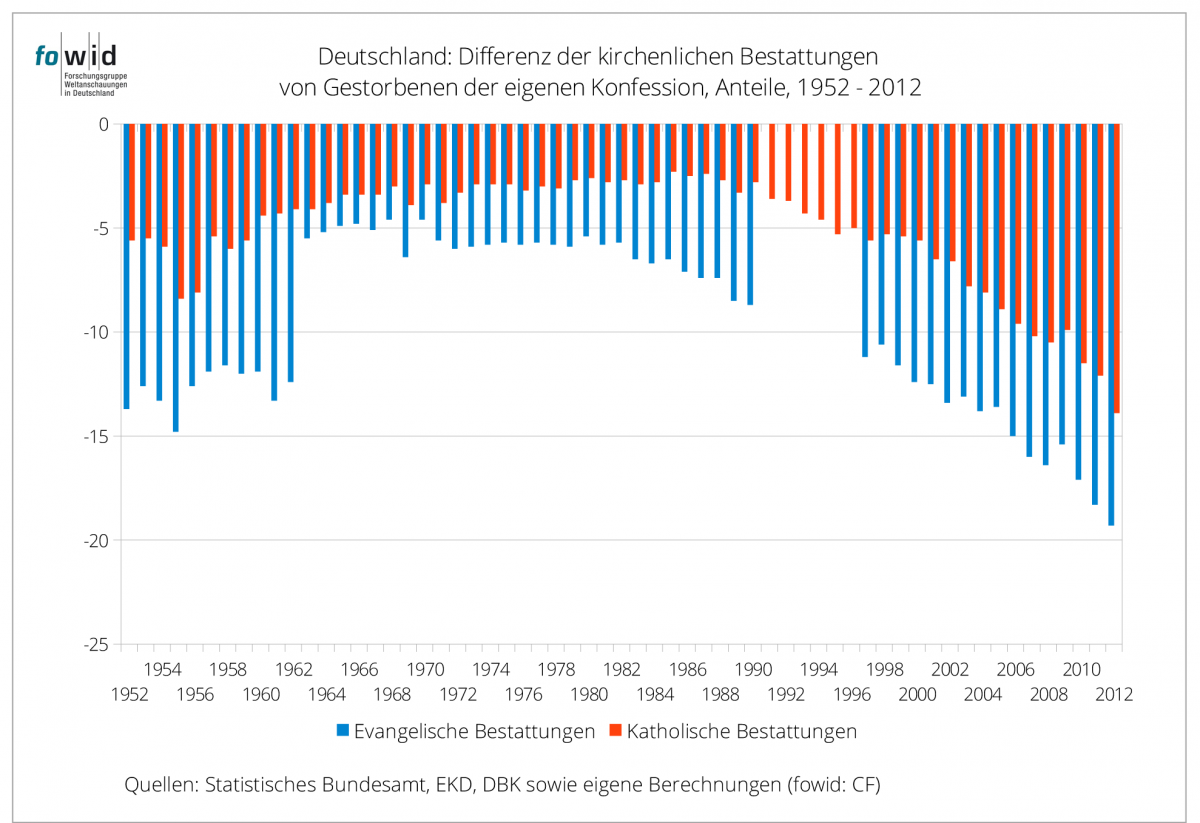

Da es die Daten der Kirchenstatistik sind, beziffern die Daten nur das, was im Raum der Kirchen an Kasualien (‚Amtshandlungen‘) stattgefunden hat. Es ist bekannt, dass es Kirchenmitglieder gibt, die ein entsprechendes Angebot ihrer Kirche nicht wahrnehmen, z. B. ihre Kinder nicht taufen lassen oder nicht kirchlich beerdigt zu werden (Vgl. z. B. „Gestorbene, Bestattungen sowie Taufen, 1953 – 2020“ oder „Geburten und Taufen, 1953 – 2021“ bzw. „Gestorbene und kirchliche Bestattungen“.) Da diese Daten nach 2012 staatlich nicht mehr erhoben werden, ist es angemessen zu bedenken, dass es „Taufquoten“ bzw. „Bestattungsquoten“ etc. gibt, die sich aber nicht darstellen lassen.

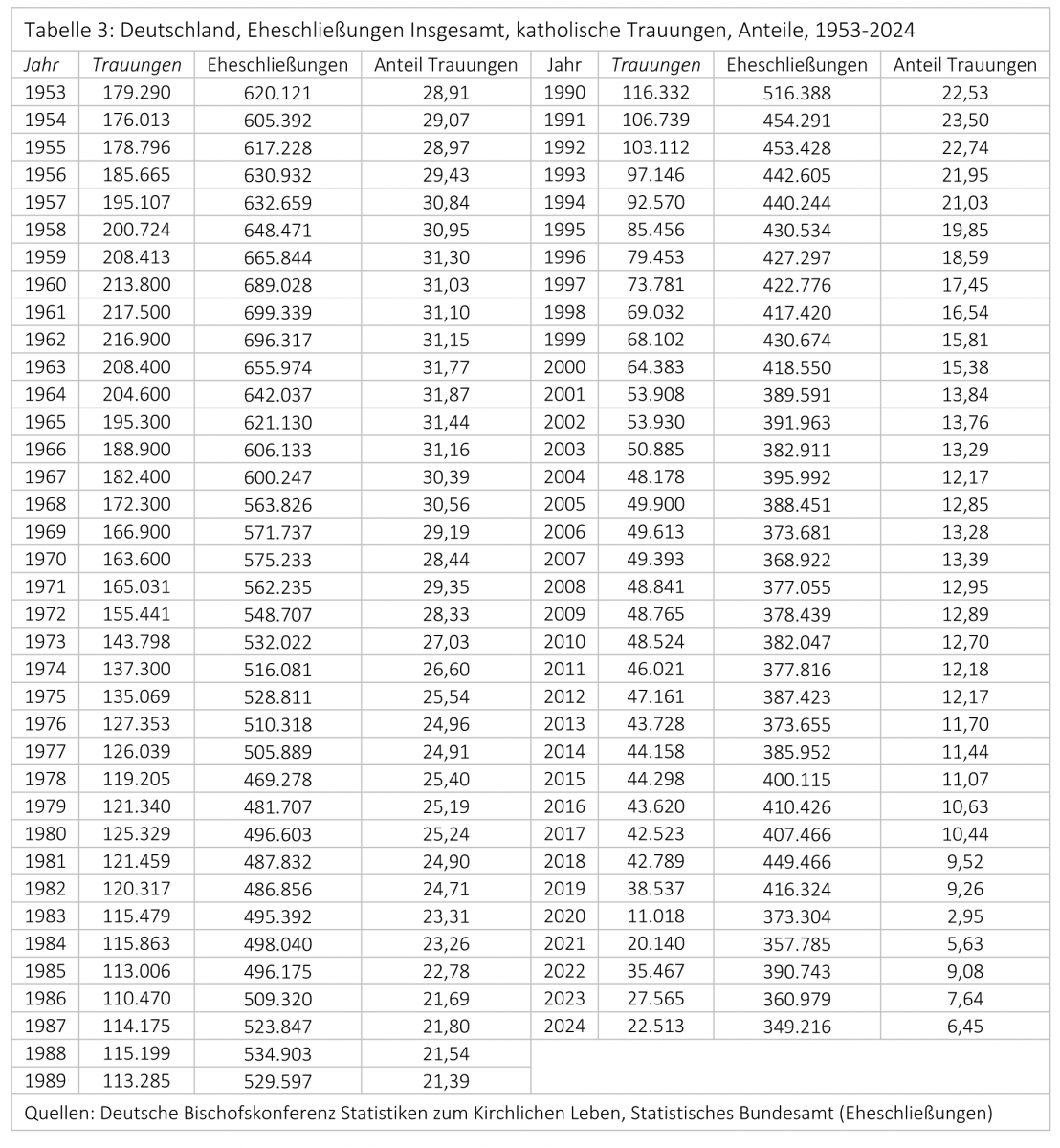

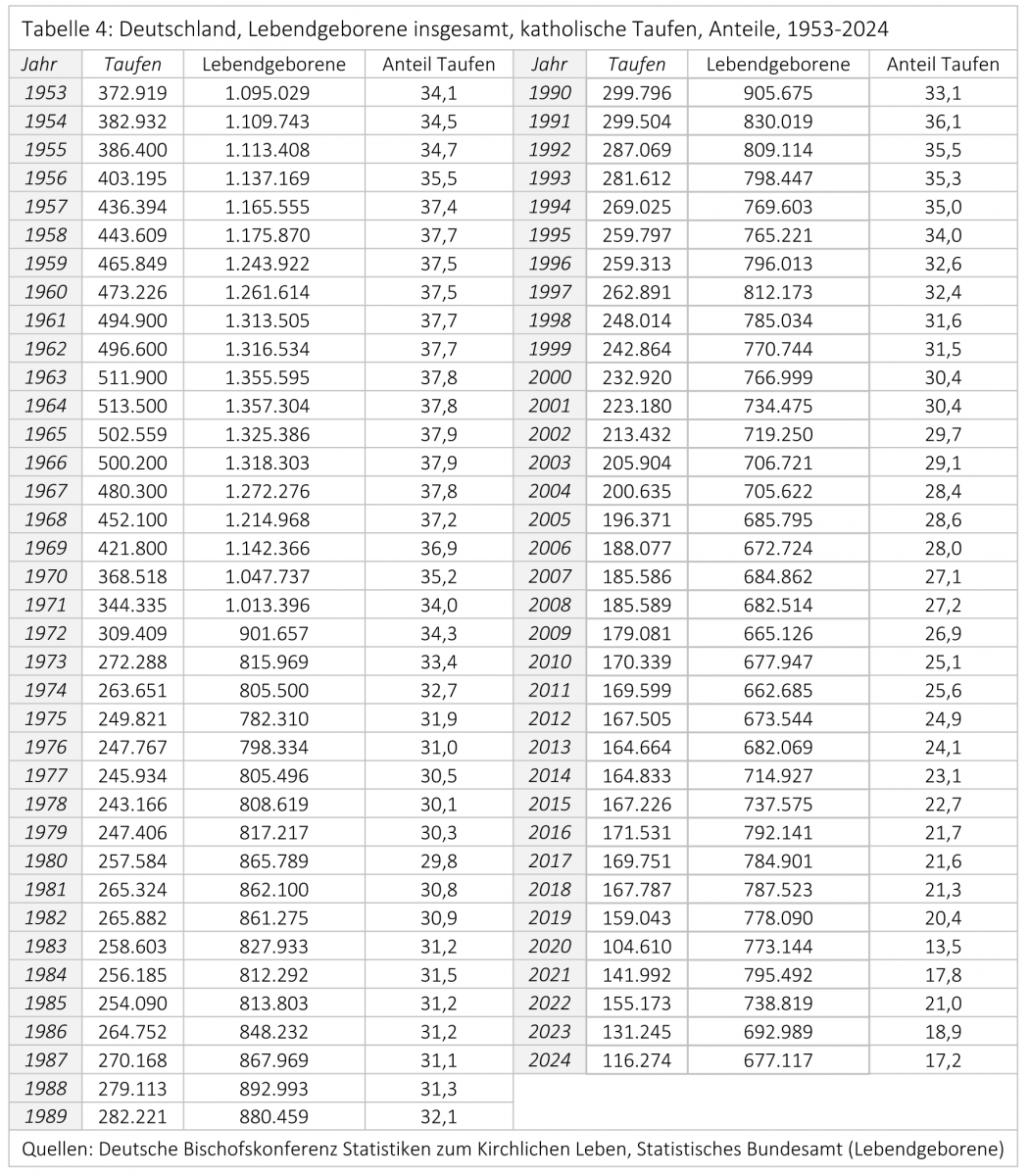

Die Tabellen sind nicht thematisch einzeln aufgegliedert, sondern in einer Gesamttabelle mit den Daten (s. Tabellen 1 am Schluss des Textes) und den jeweiligen Anteilen (s. Tabellen 2). Zusätzlich gibt es für die katholischen Trauungen eine eigene Zusammenstellung (s. Tabelle 3), ebenso wie für die Taufen (s. Tabelle 4).

1. Mitgliederentwicklung

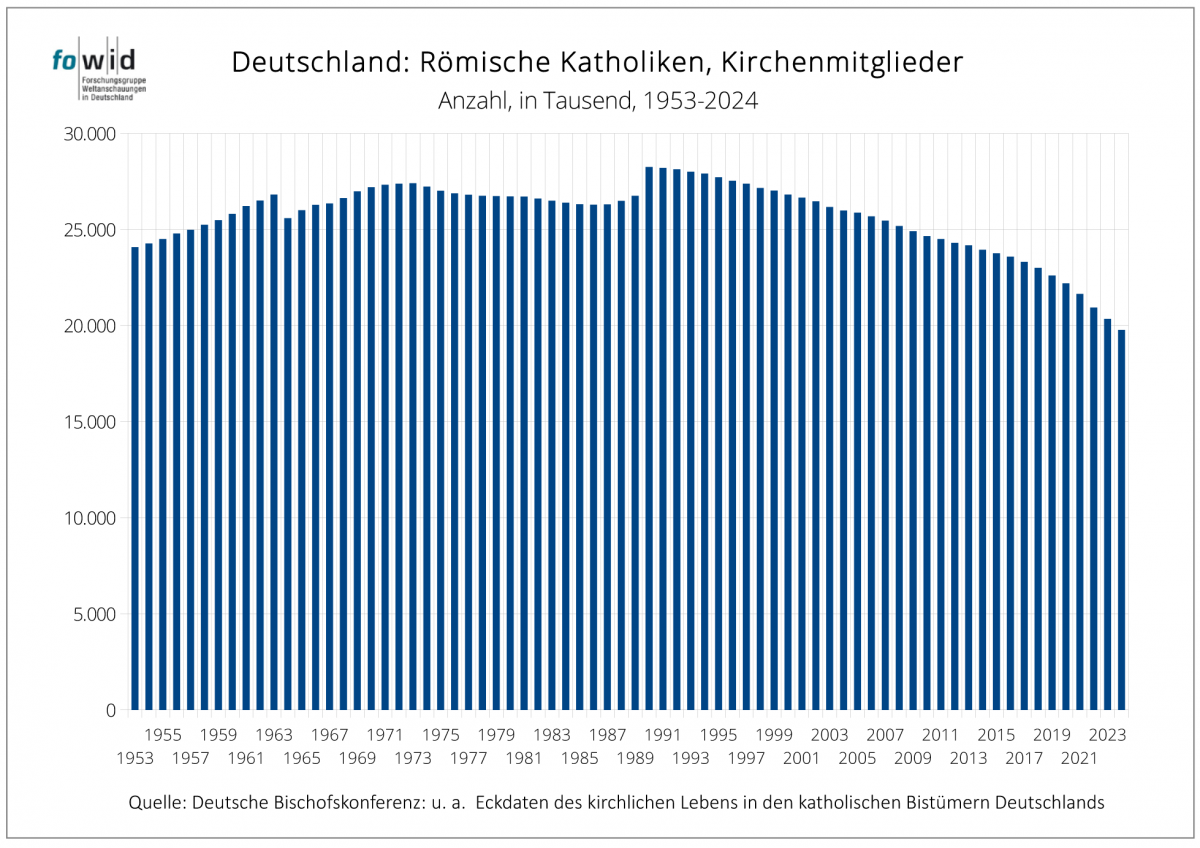

Die Anzahl der Mitglieder steigt von 24,1 Mio. (1953) bis 1989 auf 26,7 Mio. Mitglieder. Durch die deutsche Einheit wird der Höchststand von 28,3 Mio. Mitgliedern erreicht, der sich danach kontinuierlich verringert und 2024 auf 19,8 Mio. beläuft.

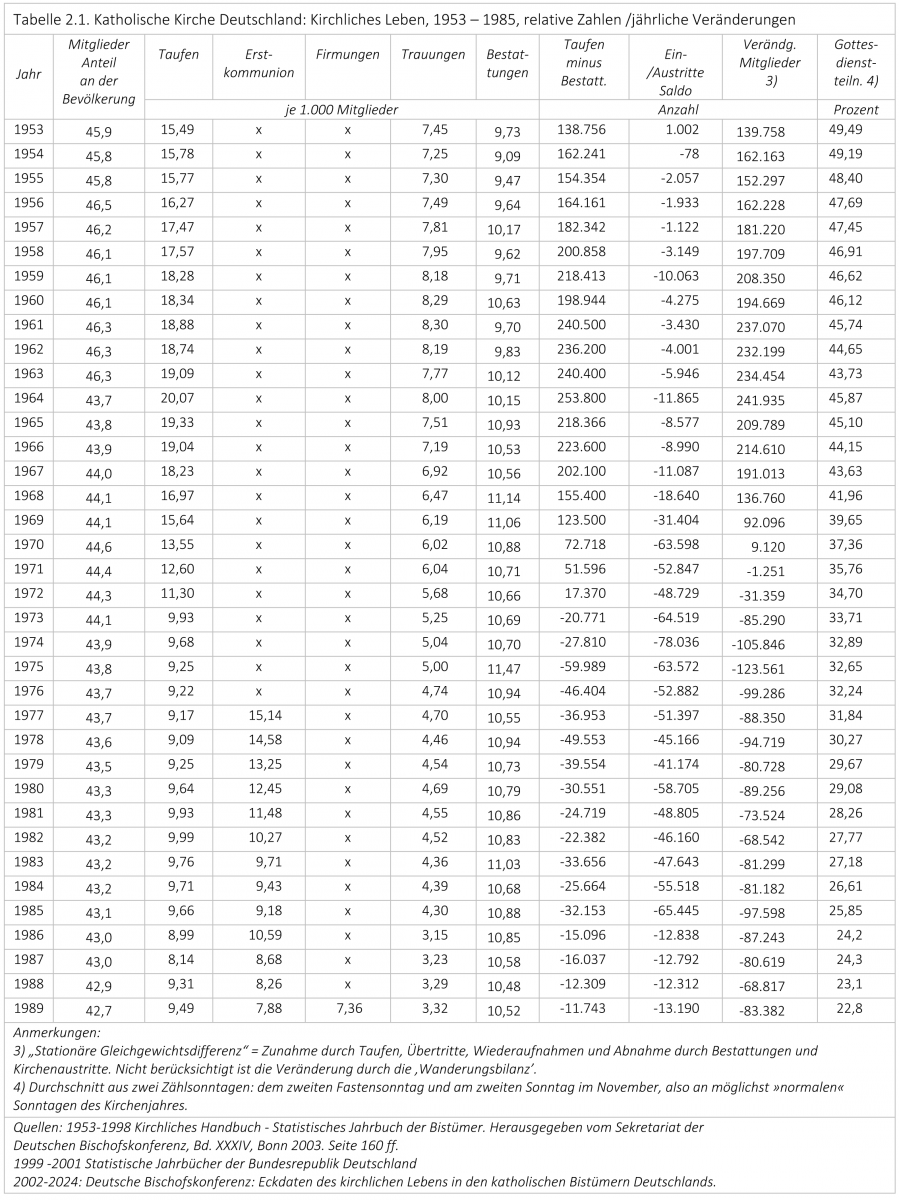

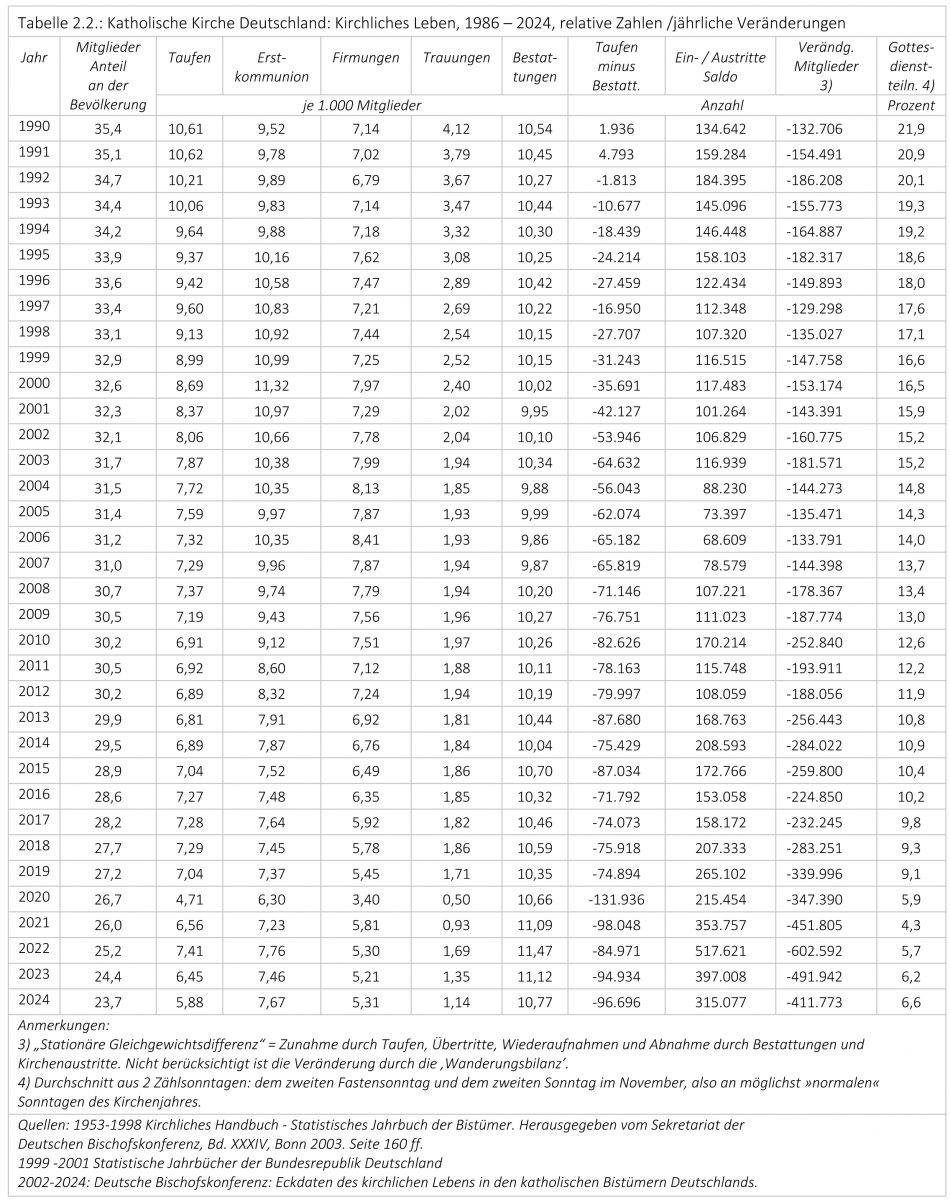

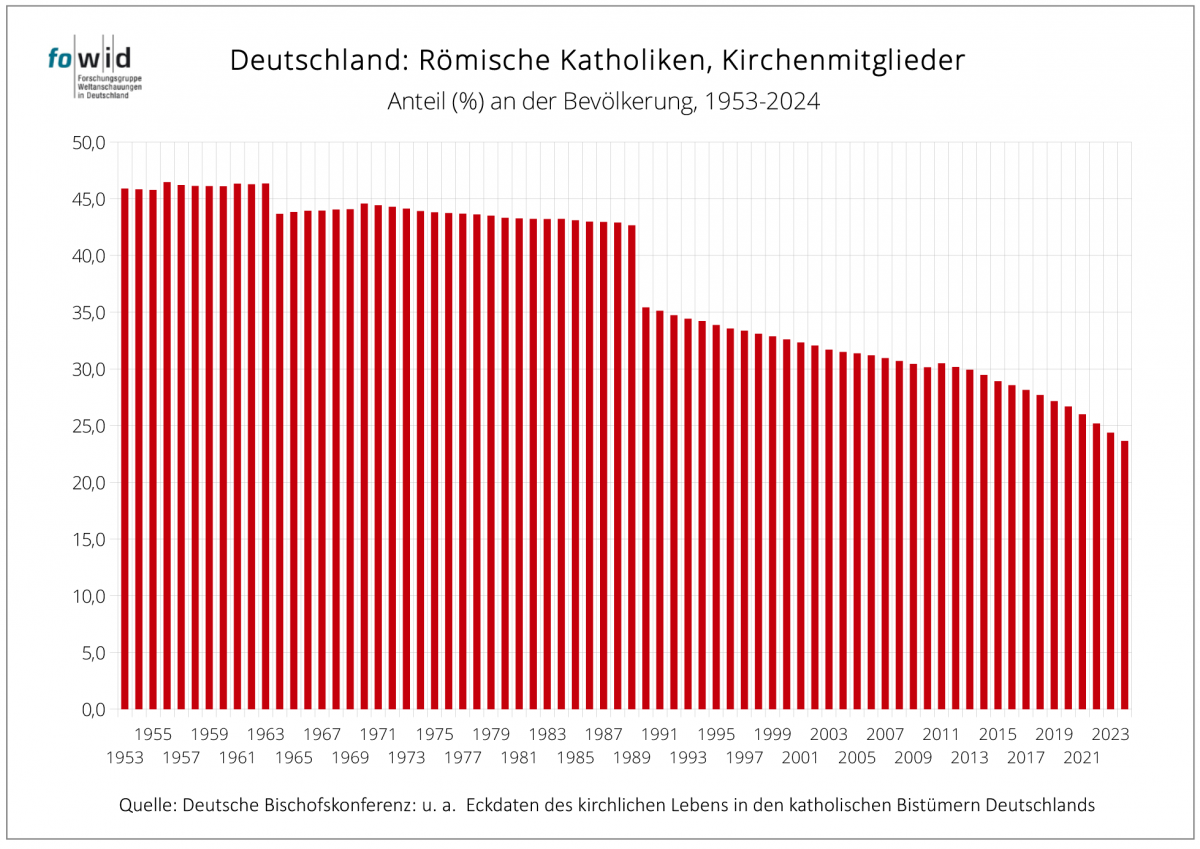

Setzt man die Mitgliederentwicklung in Bezug zur Bevölkerungszahl zeigt sich, dass der Anteil der römischen Katholiken bis 1963 konstant bei 46 Prozent liegt, danach (Korrektur durch die Volkszählung 1961) bis 1978 auf 44 Prozent bestehen bleibt und bis 1989 bei 43 Prozent.

Nach der Deutschen Einheit verringert sich der Anteil auf 35 Prozent, sinkt seitdem kontinuierlich und erreicht (2024) 23,7 Prozent.

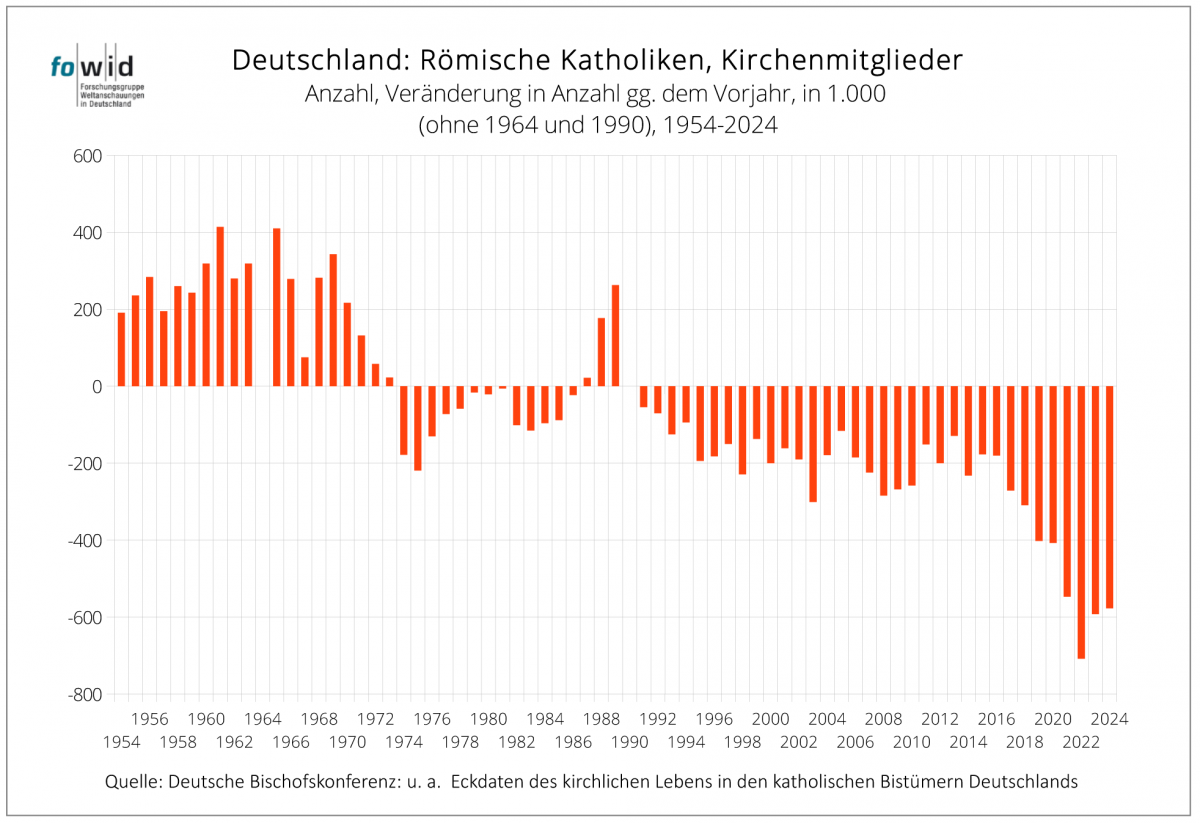

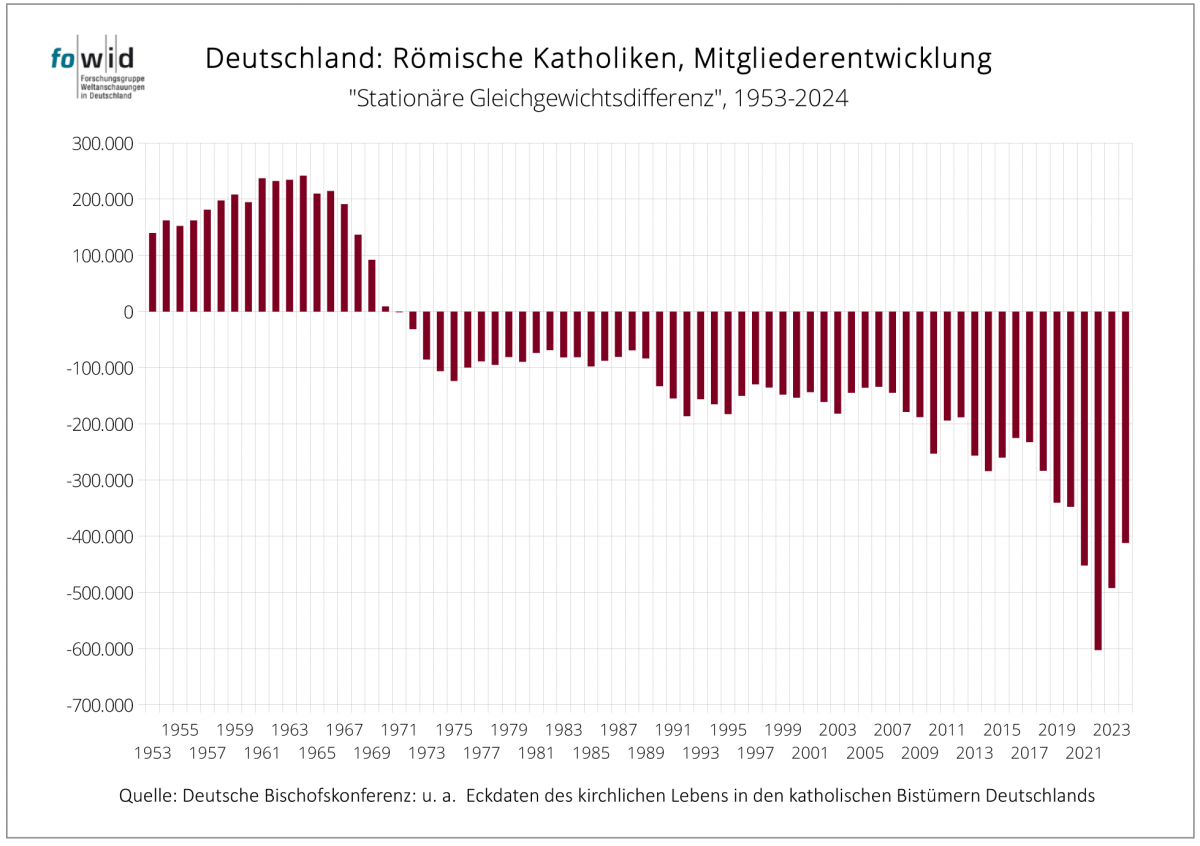

Diese Veränderungen (erst Zuwachs, dann Verringerungen) zeigt sich auch in den Veränderungen der Mitgliederzahl gegenüber dem Vorjahr.

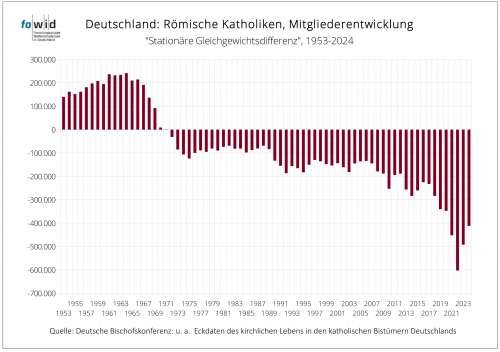

In der Zusammenfassung wesentlicher Einflussgrößen zu einer „Stationären Gleichgewichtsdifferenz“ (= Zunahme durch Taufen, Übertritte, Wiederaufnahmen und Abnahme durch Bestattungen und Kirchenaustritte. Nicht berücksichtigt ist die Veränderung durch die ‚Wanderungsbilanz’) zeigt sich der Übergang vom Zuwachs zur Abnahme im Jahr 1970.

3. Trauungen

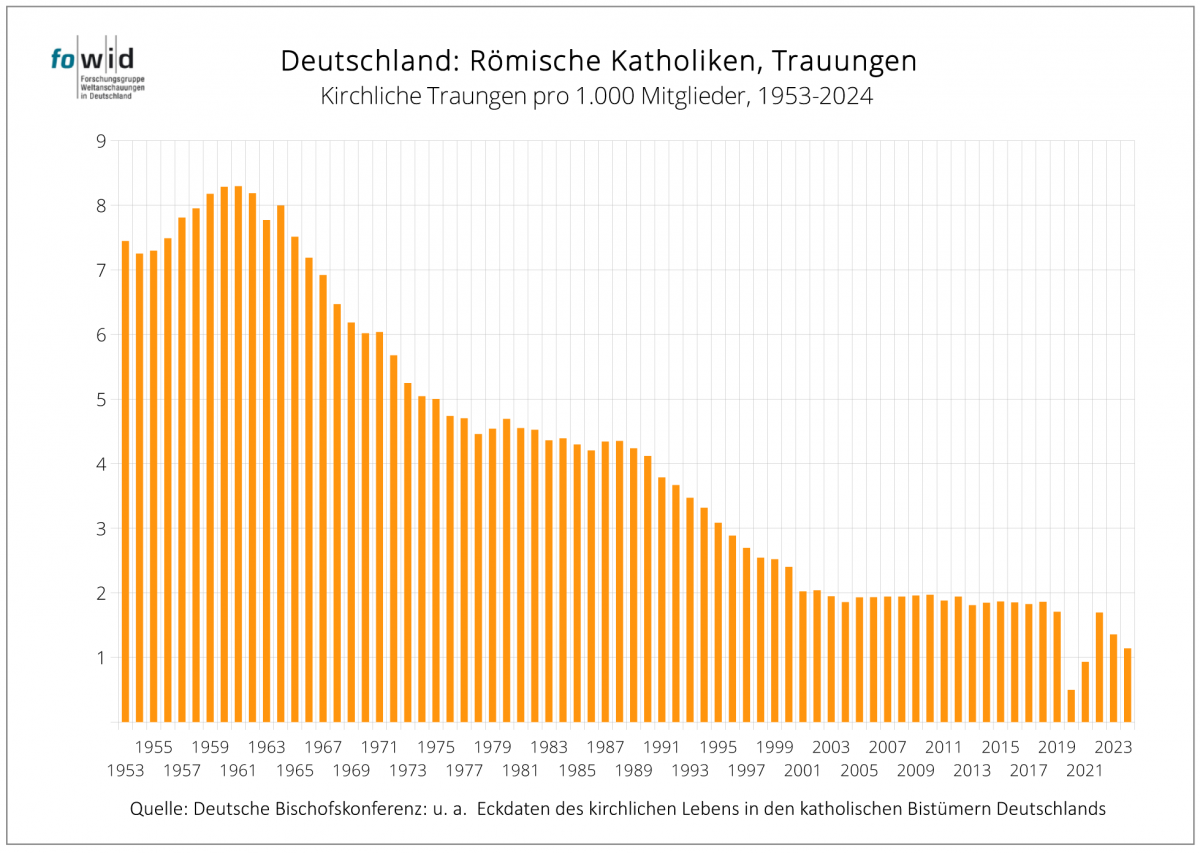

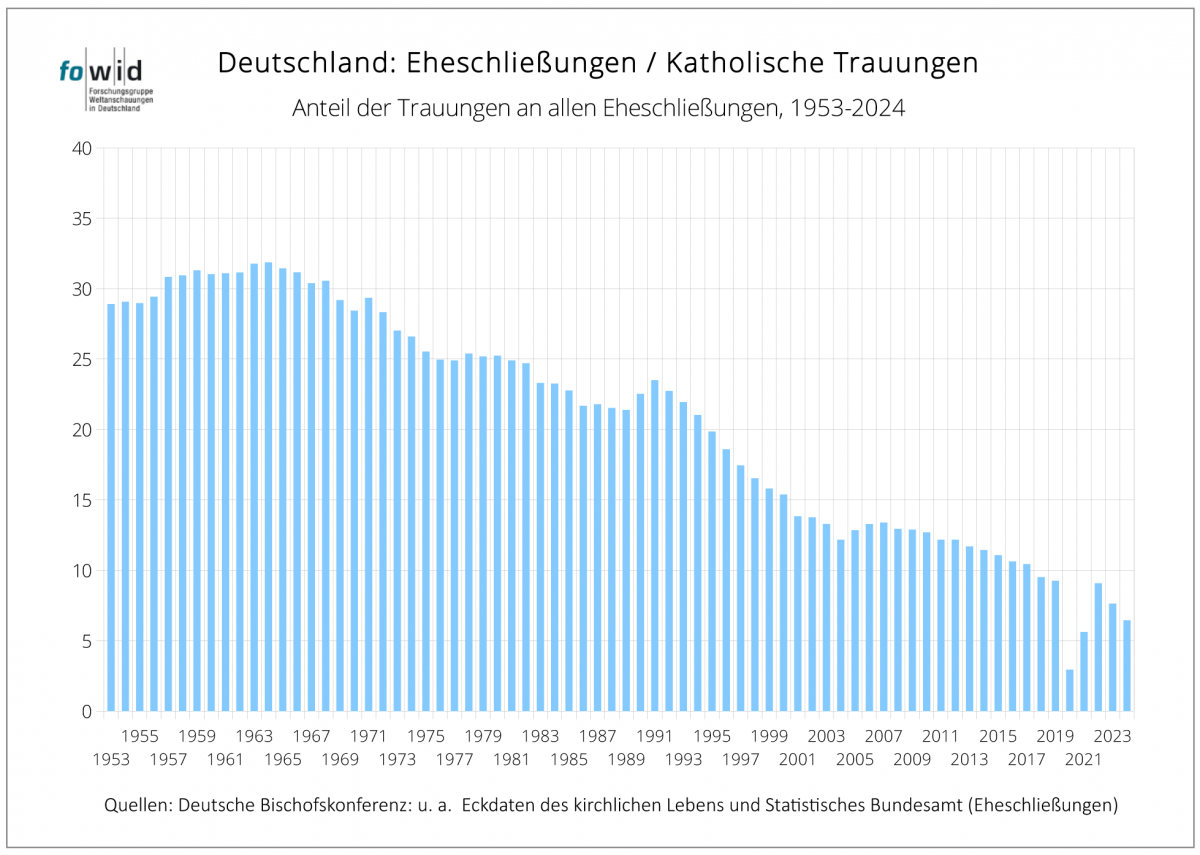

Die Anzahl der kirchlichen, katholischen Trauungen, die sich in den Jahren von 1957 bis 1965 in der Größenordnung von 200.000 bezifferte, hat sich seitdem beständig verringert und belief sich 2024 auf 23.000. Bezogen auf die Mitgliederzahl bedeutete das eine Veränderung von rund acht Trauungen pro 1.000 Mitglieder in den 1950er-Jahren auf unter zwei Trauungen seit 2003.

Setzt man diese Entwicklung zur Anzahl aller Eheschließungen (s. Tabelle 3) so hat sich die Gesamtzahl der Eheschließungen von 1953 bis 2024 um 44 Prozent verringert, die Anzahl der katholischen Trauungen an den Eheschließungen um 87 Prozent.

Diese doppelte Verringerung bedeutet den Rückgang von rund 30 Prozent der katholischen Trauungen – in den 1960er Jahren – auf – seit 2018 – unter 10 Prozent und 2024 auf sechs Prozent aller Eheschließungen.

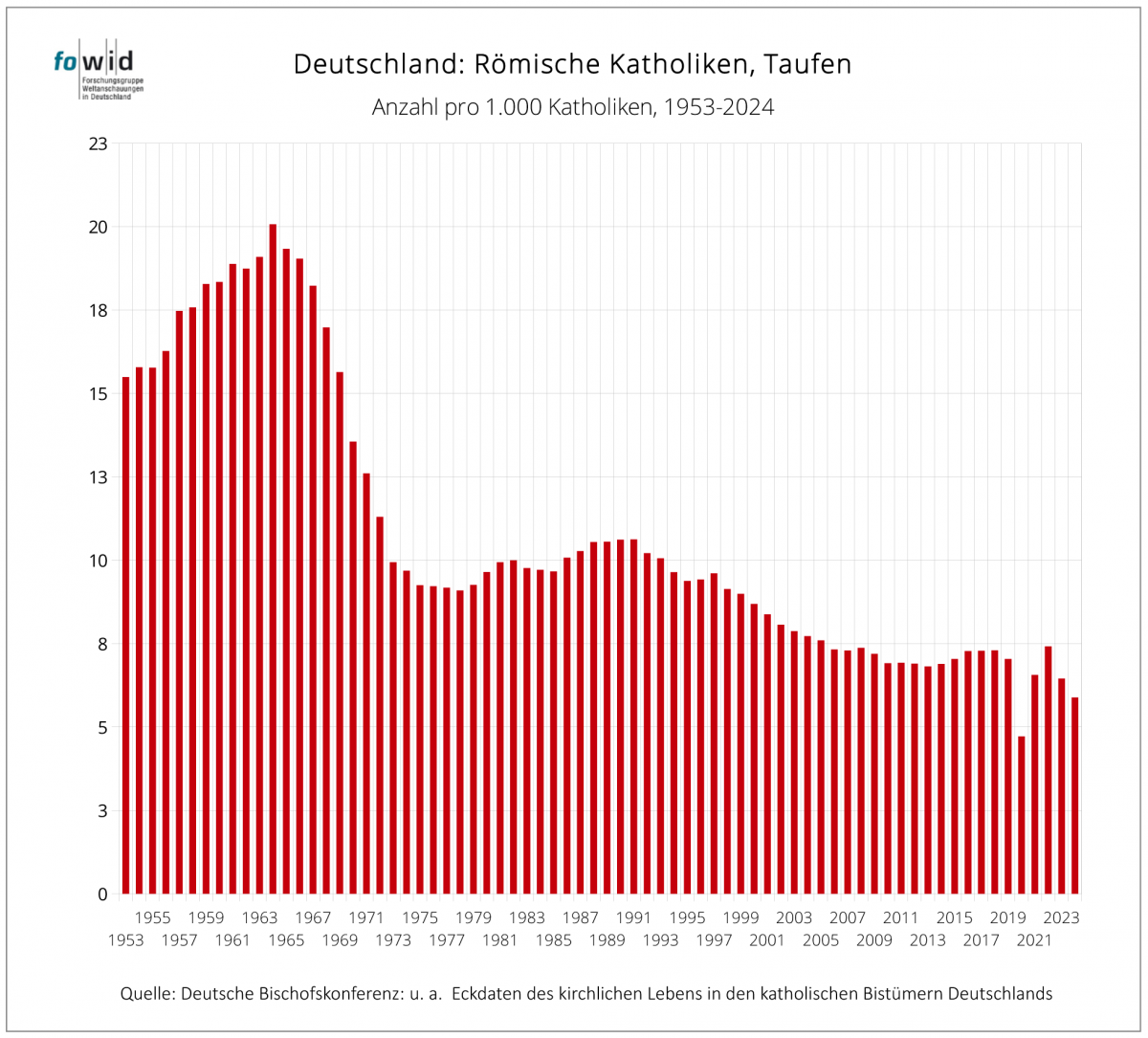

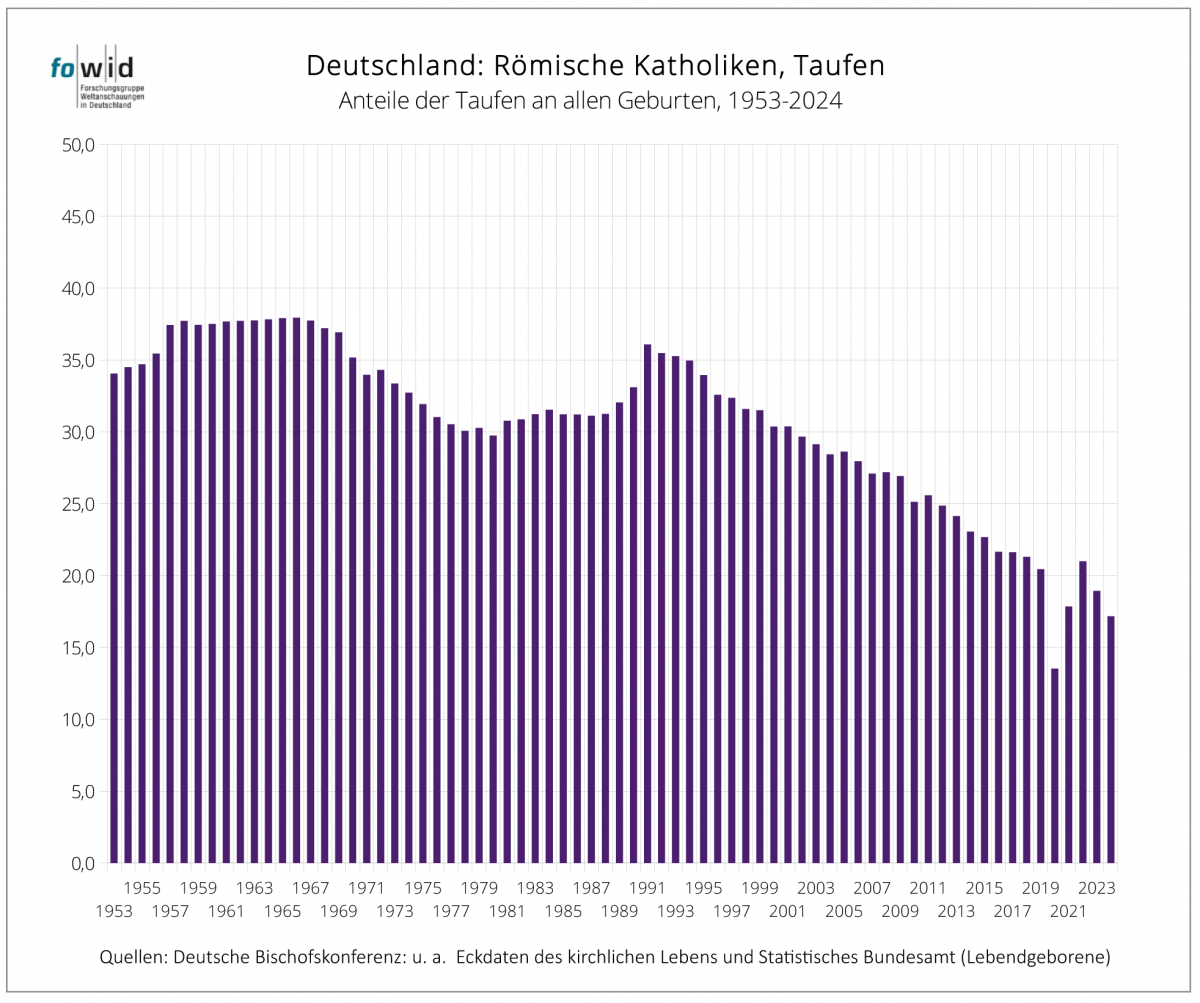

4. Taufen

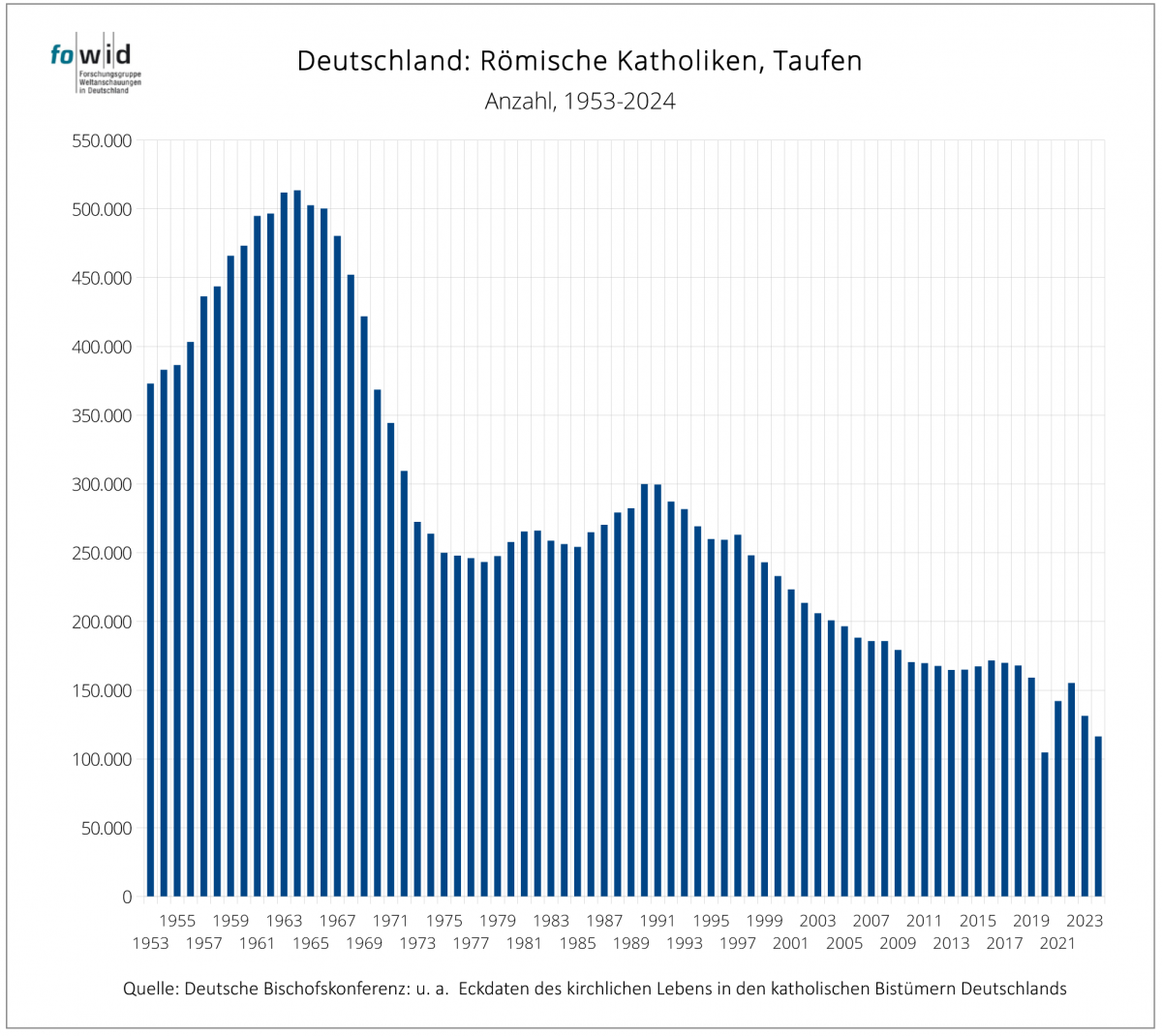

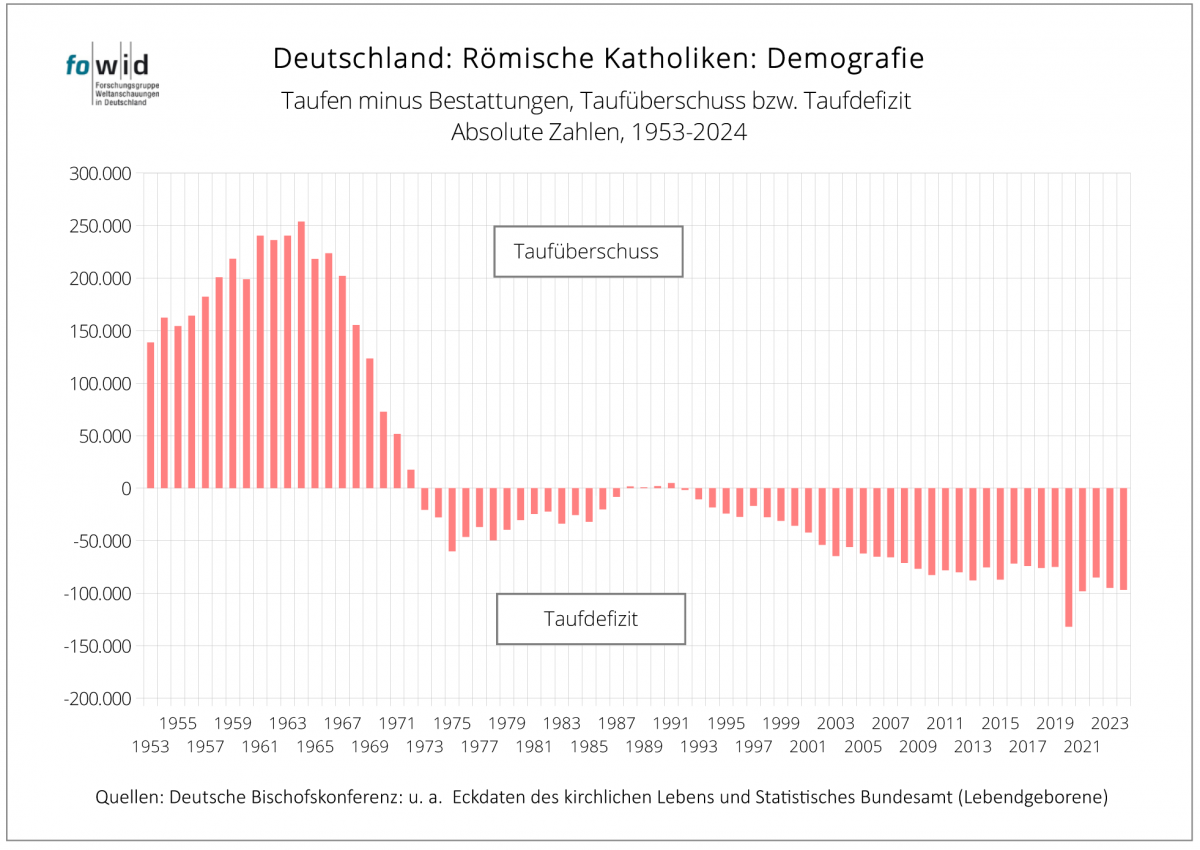

Die Anzahl der Taufen steigt bis zum Gipfelpunkt 1963/1964, als rund 510.000 Kinder getauft wurden, sinkt dann wieder und hat -zwischendurch - einen weiteren, flacheren Gipfelpunkt, 1990/1991, als rund 300.000 Kinder katholisch getauft wurden. Das hat nichts mit der Deutschen Einheit zu tun, sondern ist - wie schon bei den Trauungen - Ausdruck eines Geburtenzyklus (28 Jahre Abstand zu 1963/64).

Diese Verringerung der Taufen zeigt sich auch in Bezug auf die Mitgliederzahl, da die Anzahl der Täuflinge pro 1.000 Kirchenmitgliedern sich von rund 20 (1963/1964) auf unter 7 (seit 2010) verringert hat.

Der Rückgang der Anzahl der katholischen Taufen wird dann noch durch einen weiteren Umstand verstärkt, indem der Anteil der Taufen an allen Lebendgeborenen sich von mehr als 37 Prozent (1957-1968) auf unter 20 Prozent (seit 2020) verringert hat. (s. Tabelle 4).

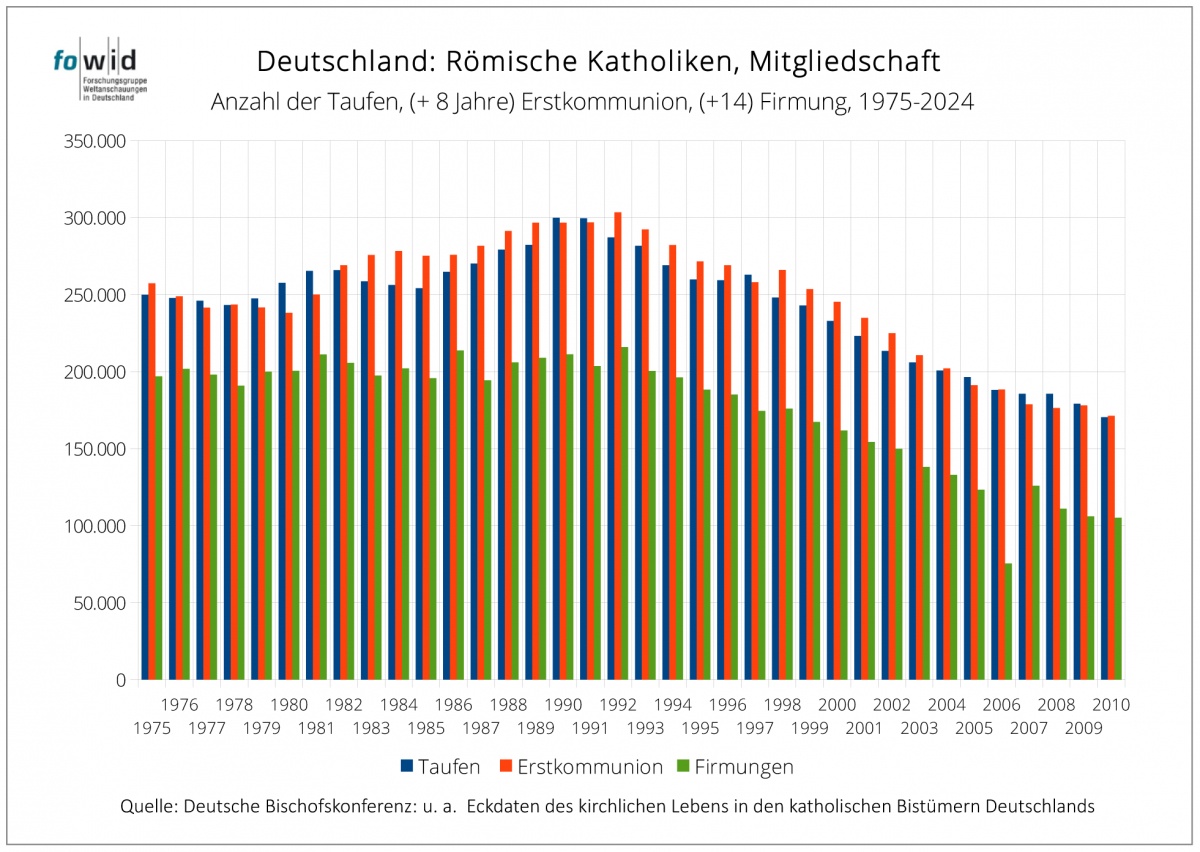

5. Erstkommunion und Firmungen

An die Entwicklung der Taufen sind auch die nachfolgenden ‚Passageriten‘ der Erstkommunion (8/9 Jahre später) und der Firmungen (14 Jahre nach der Taufe) gebunden.

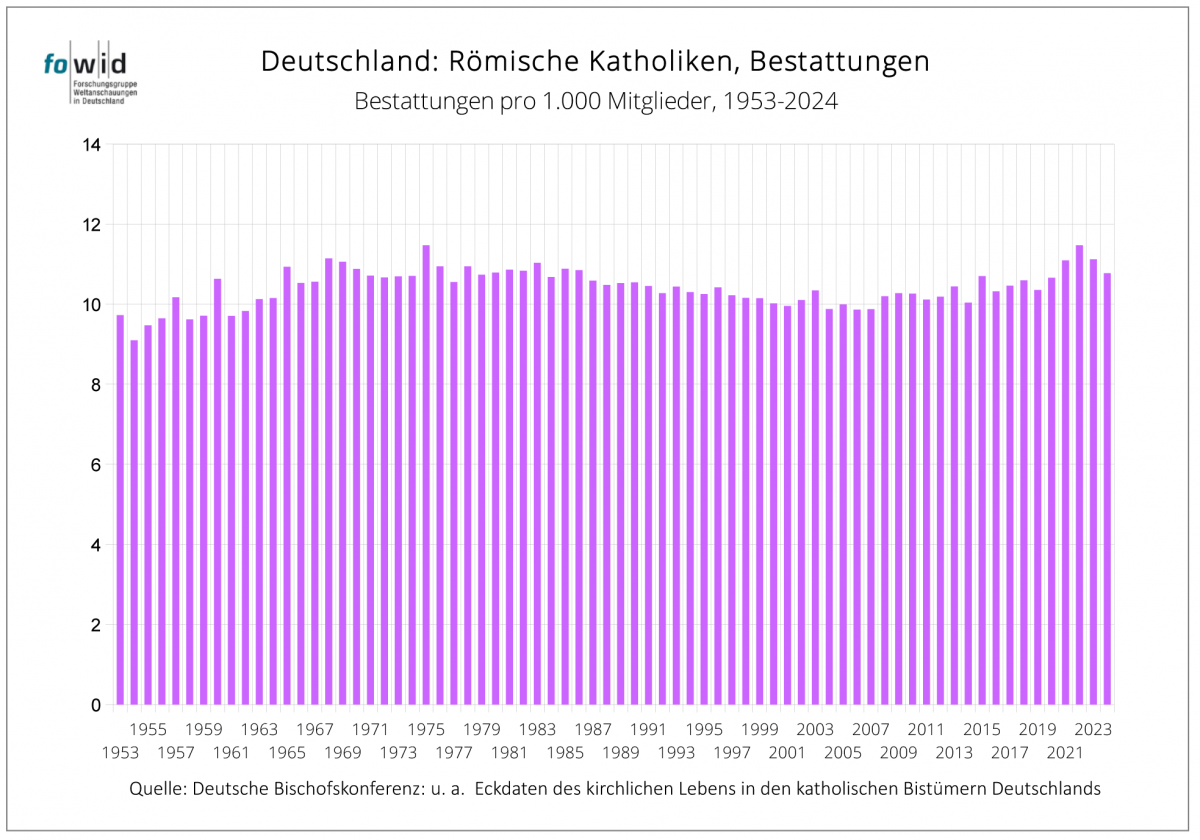

6. Bestattungen

Die Anzahl der katholischen Bestattungen steigt – parallel zum Mitgliederzuwachs – von 1953 bis 1964 auf rund 280 bis 290.000 Katholiken und verbleibt in dieser Größenordnung bis 1997. Die Veränderungen danach sind geringfügig ansteigend.

Für dieses Ritual gibt es allerdings in den staatlichen Melderegistern Bezugswerte zu den Katholiken, die insgesamt verstorben sind. Dabei zeigt sich für den Zeitraum 1952-2012, dass ein steigender Anteil der Verstorbenen sich nicht kirchlich bestatten lässt: ein „stiller Kirchenaustritt“, der sich weiter erhöht hat: „Ein Drittel der katholischen Verstorbenen ohne kirchliches Begräbnis“. (2022)

Verbleibt man bei den kirchlich erfassten Bestattungen, so zeigt sich, dass hinsichtlich der Bestattungen (Abnahme der Mitgliederzahlen) und den Taufen (Zunahme der Mitgliederzahlen) zu Beginn der 1970er Jahre ein „Taufdefizit“ beginnt, d. h. es werden weniger Kinder katholisch getauft als Verstorbene bestattet.

Diese Entwicklungen sind allerdings weniger sichtbar, als die medial berichteten Kirchenaustritte.

7. Austritte / Eintritte

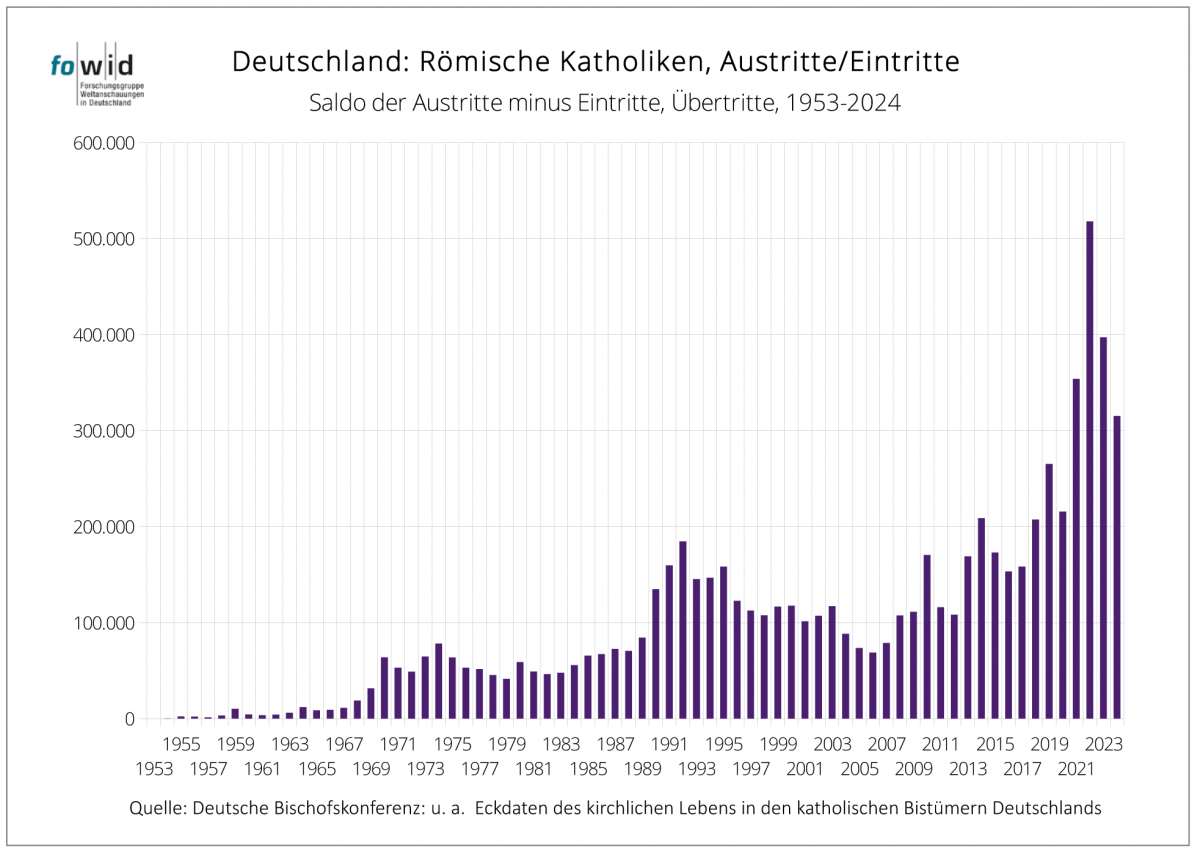

Auch wenn die Anzahl der Kirchenaustritte seit 1970 sichtbar wird, bleiben sie – abgesehen vom Anstieg durch die Klärungen zur Kirchenmitgliedschaft in der ‚Nach-Wendezeit‘ 1990-1993 -, bis 2007 im Bereich von bis zu 100.000 Austritten. Danach zeigt sich insgesamt ein Anstieg der Austrittszahlen, die sich netto (Austritte minus Eintritte, Wiederaufnahmen) von 2014 bis 2024 auf rund 3 Mio. Austritte summieren (2.963.341). Damit war die Tradition, dass die EKD-Evangelischen höhere Austrittszahlen haben („Kirchenaustritte 1953-2022“) beendet.

Dabei ist ein Aspekt bemerkenswert, die „Kirchenaustritte von Frauen“, bei denen es sich zeigt - am Beispiel des Erzbistums Hamburg -, dass mittlerweile mehr Frauen aus der katholischen Kirche austreten als Männer.

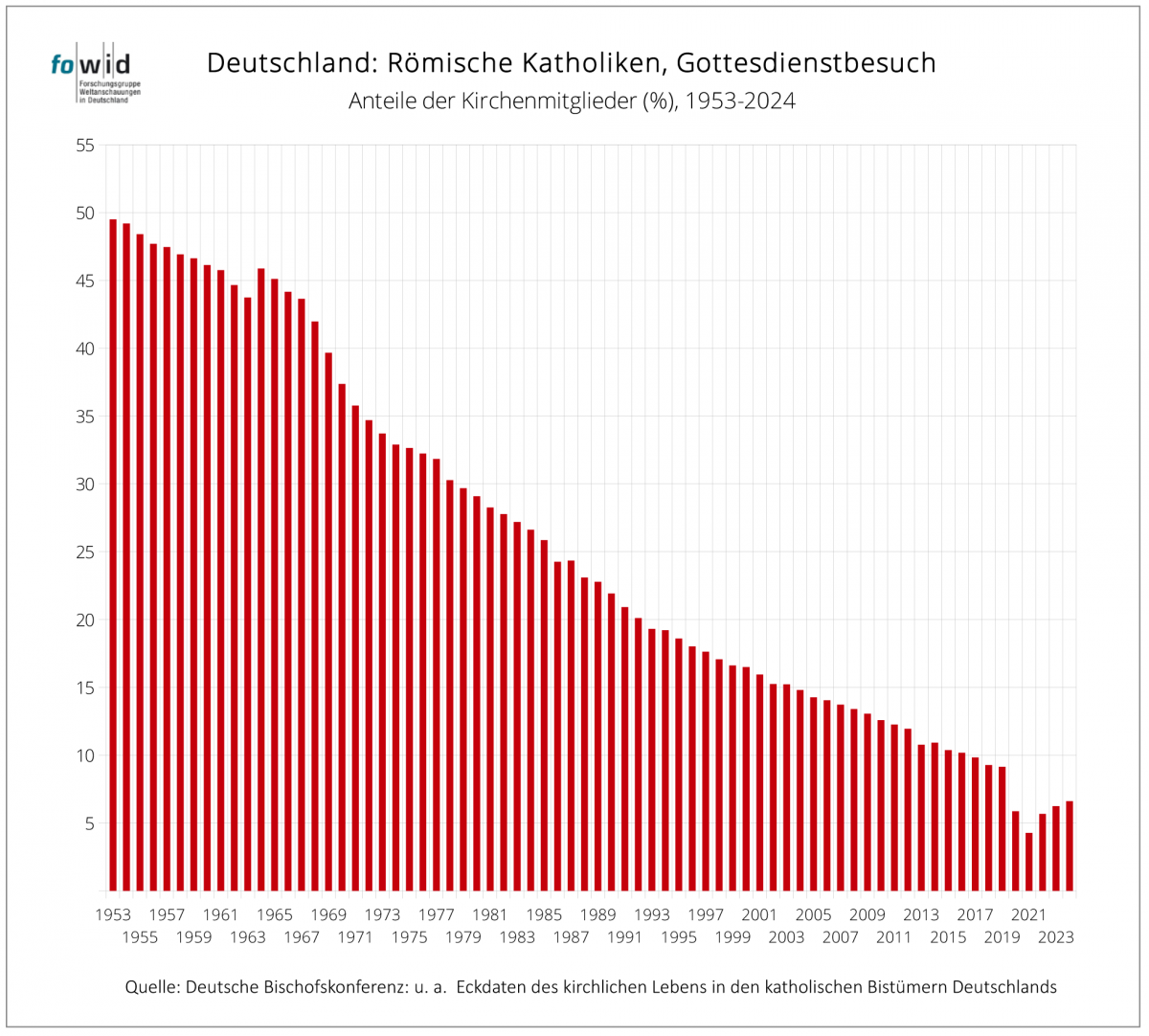

8. Gottesdienstbesuch

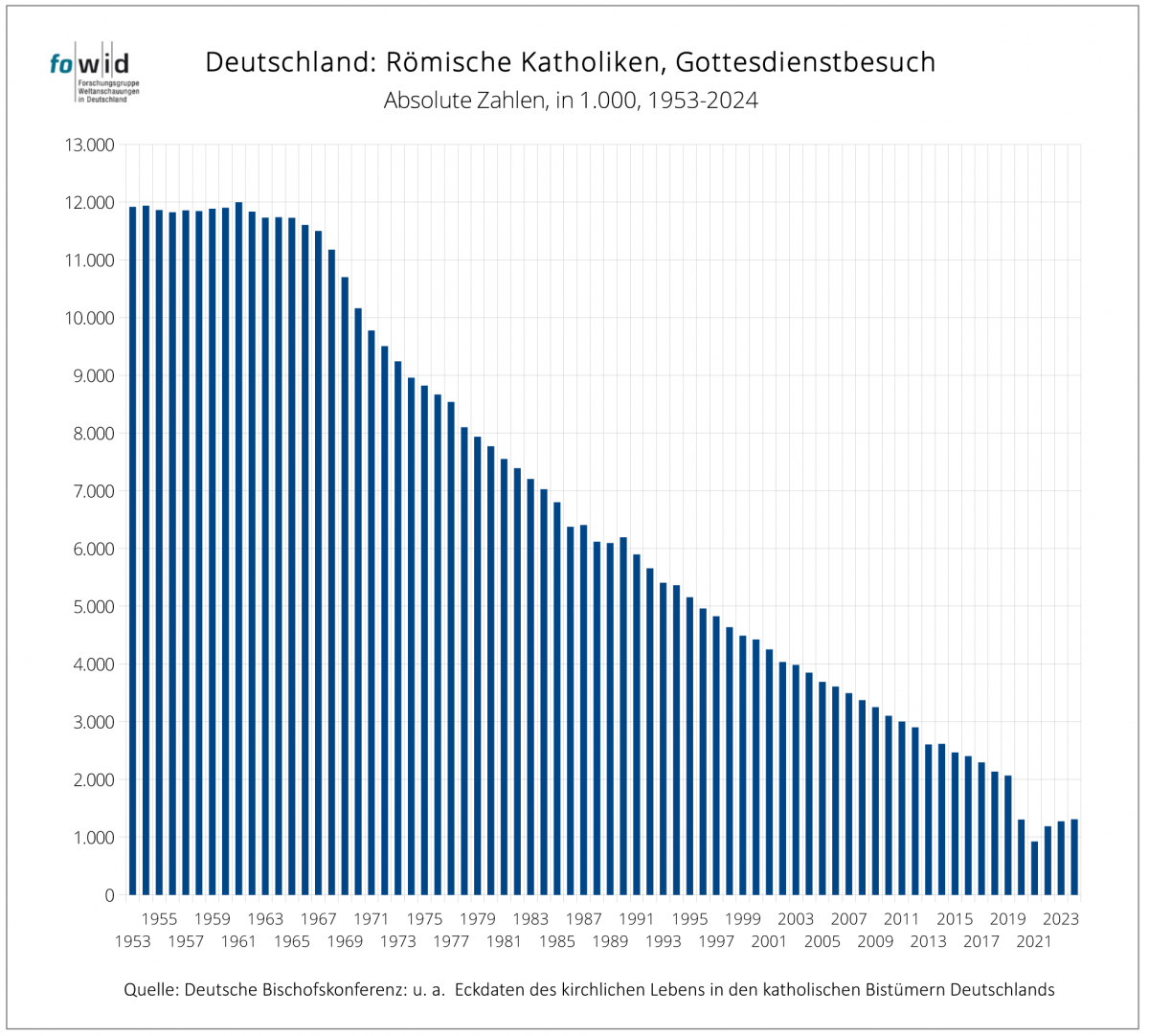

Die Daten zum Gottesdienstbesuch sind ein zuverlässiger Indikator für die tatsächliche gelebte Konfession. Nimmt man nur die ‚tatsächlichen‘ Zahlen so erscheint der Gottesdienstbesuch als ansteigend und bis 1965 als stabil mit um die 12 Mio. Teilnehmer.

Setzte man diese Zahlen aber in Beziehung zur Anzahl der Kirchenmitglieder, so wird offensichtlich, dass der Gottesdienstbesuch seit 1953 abnimmt.

Von 11,9 Mio. Teilnehmerinnen und Teilnehmern (1953) verringert sich die Teilnehmerzahl auf 1,3 Mio. (2024) oder von 49,5 Prozent der Katholiken auf 6,6 Prozent der Kirchenmitglieder.

9. Zusammenfassung

Die Daten des „Kirchlichen Lebens“ von 1953 -bis 2024 veranschaulichen den kontinuierlichen Rückzug der Kirchenmitglieder aus der Kirche.

Das wird spätestens 1970 sichtbar. Vorher gab es den 82. Katholikentag 1968 in Essen („Aufstand der Laien“), der zur Folge hatte, dass der Klerus sich aus der Organisation der Katholikentage zurückzog und die Laienorganisation des „Zentralkomitees der deutschen Katholiken“ an seine Stelle trat. Diese Kommunikationsverweigerung bzw. -unfähigkeit des Klerus mit den „Laien“ ist seither ein wesentliches Thema.

Diese zunehmende Entfremdung wurde zwar durch die erfolgreiche „Membership Economy“ des Klerus lange Zeit verdeckt und blieb unbeachtet: Der Gottesdienstbesuch verringerte sich, aber die Entfremdung drückte sich nicht in einem starken Rückgang der Mitgliederzahlen aus. („Leere Kirchen, volle Kassen“) Das wurde erst 2018 unmissverständlich sichtbar, als die Mitgliederzahl sich auf 23 Mio. Mitglieder verringerte und 2021, als die Anzahl der katholischen und evangelischen Kirchenmitglieder erstmals weniger als 50 Prozent der Bevölkerung betrug („Kirchenmitglieder: 49,7 Prozent“) und der SPIEGEL berichtete: „Land der Gottlosen“.

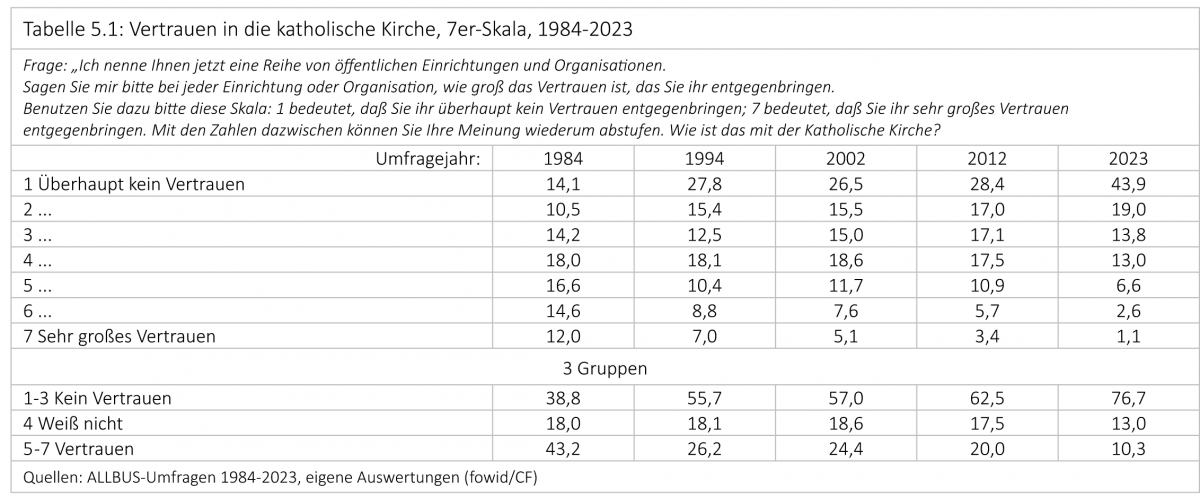

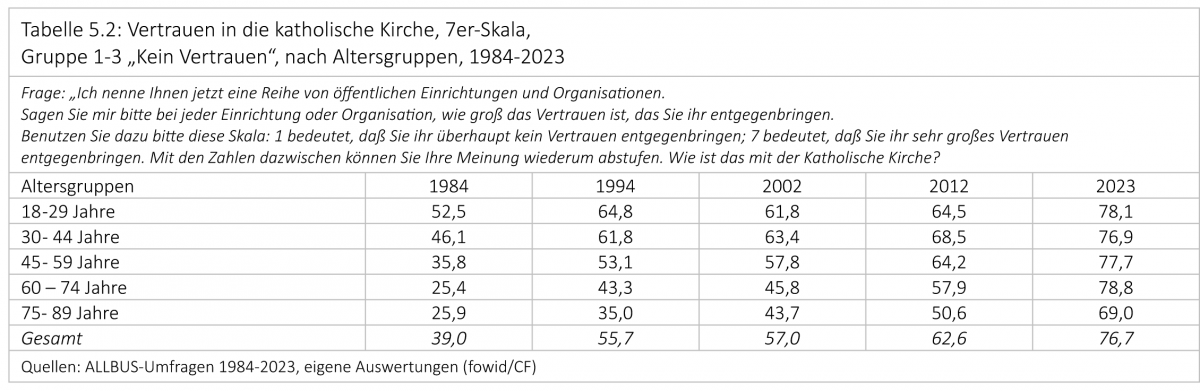

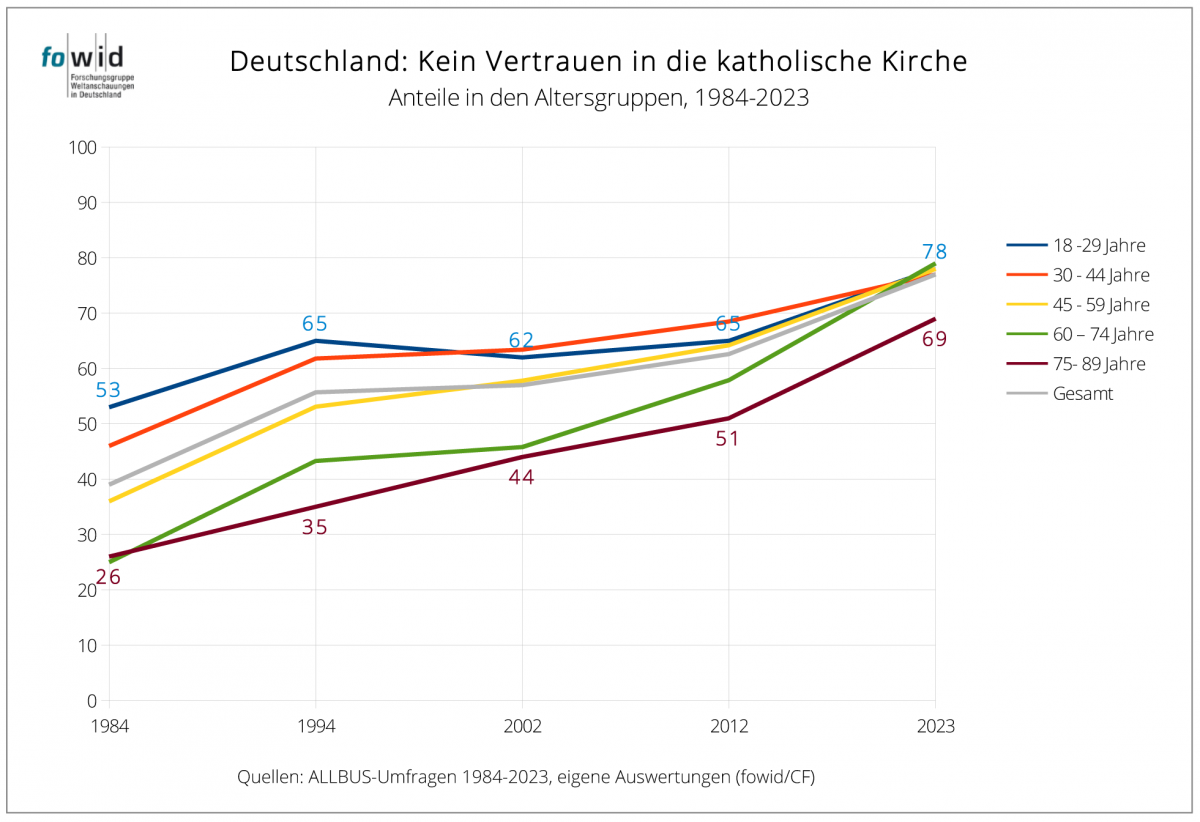

Das Vertrauen in die Kirchen ist zudem für die Katholische Kirche generell geringer (2024: 11 Prozent) als für die Evangelische Kirche (2024: 27 Prozent) und ALLBUS-Umfragen von 1984 – 2023 zeigen, wie sehr der Anteil der Bürger angestiegen ist, die der katholischen Kirche kein Vertrauen mehr entgegenbringen.

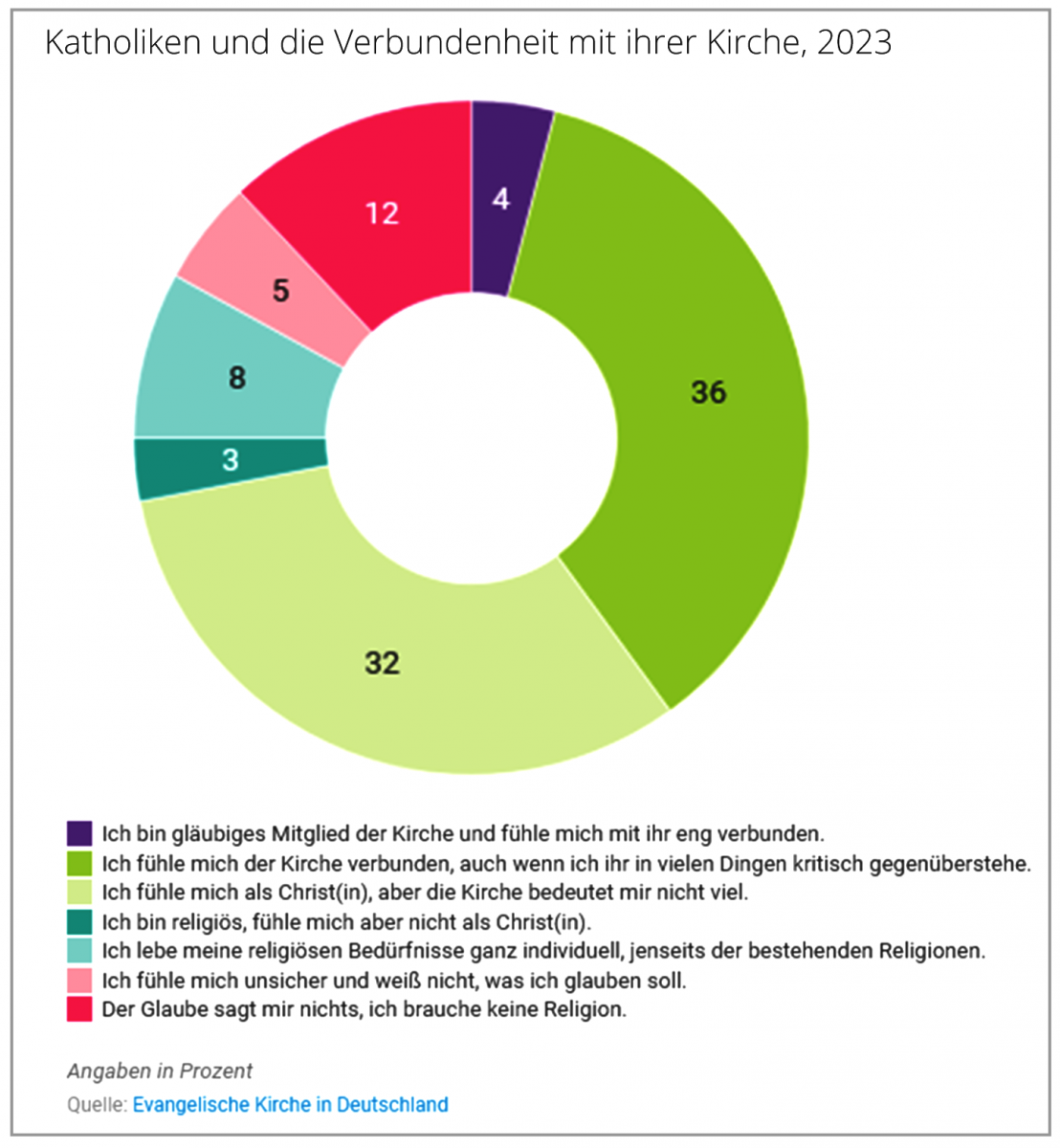

Und die KMU 6 stellte 2023 für die katholischen Kirchenmitglieder fest, dass nur noch vier Prozent von ihnen der Aussage zustimmen: „Ich bin gläubiges Mitglied der Kirche und fühle mich mir ihr eng verbunden.“

Mit weiteren 36 Prozent, die sich verbunden fühlen aber kritisch sind, sehen sich 40 Prozent der Katholiken mit ihrer Kirche verbunden. Das ist die Minderheit.

Carsten Frerk

Tabellen

(Im Anhang befindet sich eine Excel-Datei mit den auslesbaren Daten)